地缘关系、失业救济与政治认同

——以上海国药业风潮为例(1927—1930)

2017-05-16朱东北刘会军吉林大学文学院

朱东北 刘会军/吉林大学文学院

20世纪二三十年代,世界共同体的联系日益紧密,经济全球化影响深远,随之而来的经济危机迅速波及亚洲。失业是世界性、政治性与社会性的交叉问题,是经济良性运行与社会发展的逻辑起点,也是政治秩序与参与的基本议题,影响着近代社会转型的步伐。过往的研究,一是从劳资关系层面出发,如田彤从数据上考察了解雇及失业诱发的劳资争议[1],二是关注了失业的基本问题,如谭玉秀指出了灾难性、结构性、摩擦性、季节性四种失业类型[2];陈文斌强调了工人再就业的地缘化特点[3];裴宜理主要从地缘、政党、行业解释上海工人的社会来源与政治影响,“提出了不同的工人有不同的政治”,而问题是上述因素在纳入团体范畴后,工人如何改变自身的弱势?在由此引发的社会冲突中,社会各阶层又如何展开互动?在政府介入时,个人与团体的表现有何差异?这些都需要进一步讨论。从这个角度看,上海市国药业作为二元经济社会的典型行业,为我们深入观察劳资、社会与政府关系,提供了有益的探讨路径,有助于丰富我们对社会救济近代化的认知,洞察多种要素的微妙关系。

图1:上世纪20年代起,虞洽卿长期担任上海总商会会长,他以华董身份,跻位于租界权力中心,这在当时的华人眼中,确属难得的殊荣。前排右二为时任华董、上海总商会会长、华人纳税会会长的虞洽卿。

图2:中间一幢大楼是位于租界的“宁波同乡会”,拍摄于上世纪30年代。上海国药业风潮发生后,药业同业公会在此集会,商议对策。

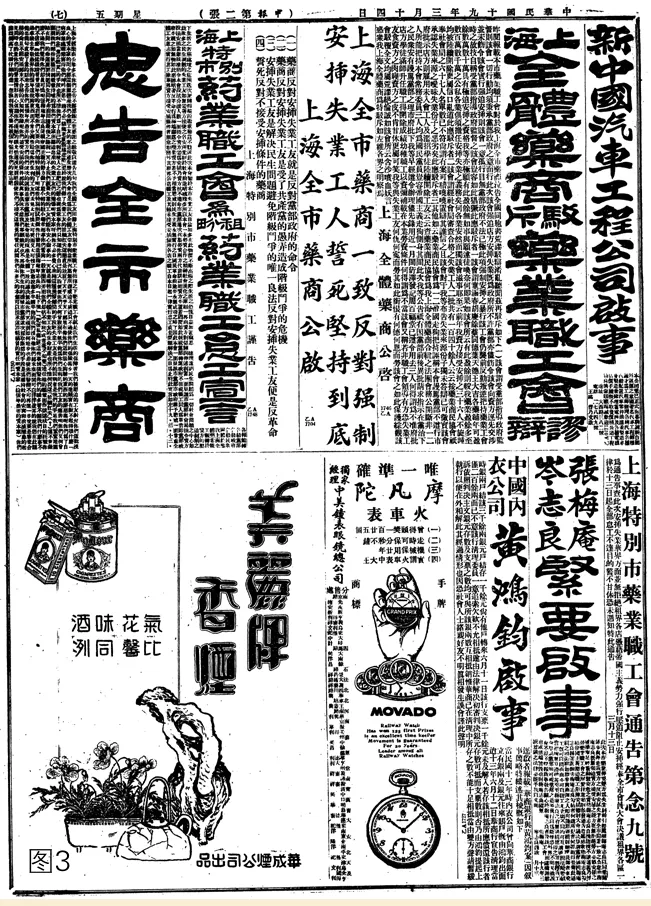

图3:1930年3月12日,上海药业职工会发布宣言,租界会员全体怠工,药潮迅速波及全市。3月13日,张梅菴、岑志良发布紧急启事,争取社会舆论。图为3月14日,《申报》专栏同时登载药商、职工会的宣言、启事。

一、国药业风潮的背景

上海开埠后,人口增长,西药迅猛扩张,国药持续发展[4]。1927年,呈现出中、西药,大、中、小多元竞争格局,国药店近300余家,大店营业额可达数10万,中小药店数额不等,直至亏损。沿袭了传统经营的国药店含有饮片部、丸散部、刀房、大料房、货房等分部,大型药店21个部门,中小药店只有4、5个部门。大店管理者称“经理”,配药称“药店倌”,后场制作称“药工”[5],人数在200人以上;中小店仍称掌柜、伙计、学徒,仅2、30人。

学徒是国药业职工的必经阶段。学徒经同乡介绍,无薪,包吃住,全年无休,三年出师。升工后,工薪在10元左右,工作时间超过12小时,无宿舍,打烊后席地而卧。宁波帮在上海国药业势力最大,川、广、津、汉平分秋色,“宁波雇主最喜欢雇佣男性亲属,其次是同村或同镇人,再其次是同县人,最后是宁波地区其他地方的人。”[6]徐重道的职工“绝大部分来自家乡逍林、浒山两地区”[7]。来自浙江宁波、慈溪药业职工,动辄四、五千人,联通华洋两界,是极为活跃的外来群体。

商业盈亏、进退职工本无问题,而为求盈利,药商投机取巧、减少开支、增加劳负,逐渐威胁到劳资合作的基础。在药工增加薪金、改善条件之后,解雇变本加厉,“失业职工,大都由于减省人手及无故开除,或滥收学徒,开除工友。”[8]各店相互效仿,失业激增。1927年11月,上海市商民协会虑及行业秩序,劝告各店,勿再任意解雇职工[9]。药业饮片业公会提议组成失业团,不再任由药商解雇,即认为,“设法减少失业之人,即所以减少劳方之恶劣势力。”[10]1928年8月,小店正式录用35人,大店录用“替工”81人[11]。

为消除隐患,上海市政府规定,非“记过九次,或大过三次者”[12],不准解雇。1928年11月、12月,又出台多项法令,几乎囊括了全部雇佣关系。而在世界经济危机的强力冲击下失业现象进一步蔓延,“根本没有丝毫救济的,也没有领到过退职金”[13]。上海市社会局失业登记显示,187家工会登记155069人,失业10009人,失业率6.45%[14]。至1929年,国药业失业会员登记248人[15],实际有400多人[16],会员失业率接近10%,“出于资方之主动而失业者为最多”[17]。

二、职工会、公会与政府博弈

上海国药业社会团体十分活跃,劳资团体组织力强。1929年9月3日,上海市药业职工会成立,沿用执行委员制,赵振辉、钱轩民等15人为执行委员,林德焕等7人为候补执行委员;下设分会、小组,有国药业职工4000人。商民协会药业分会改组为药业同业公会筹委会,张梅菴、岑志良等17人为委员。此外,作为“宁波帮”核心,虞洽卿以经营沪甬航线起家,兼任上海市总商会会长。至此,职工会代表劳方,商会、公会、同乡会代表资方的格局形成。

设于药王庙的上海市药业职工会成立后,即致力于增加工资、改良待遇、安插失业。其中,大规模的安插安置没有先例,是国药业失业蔓延的特殊产物。9月27日,职工会特设失业救济委员会,拟定办法:(1)各店五人以上者安插1人,7人以上者安插3人;(2)核对失业人员数量,以备逐次递补;(3)开大锅饭,供给衣服,有业时退回;(4)设立失业借款,有业时偿还,有115人申请,借出750元。(5)职工会干事缺额,择优选任。“若工人知工会能介绍工作,则招徕会员之力量更强。”[18]而由于职工会执委赵振辉、方清鉴就是失业人员,职工会遂从会费垫支,再征捐补齐,渐成独木难支之势。

1929年10月1日,社会局拟定的《上海特别市社会局失业职工登记规则》第7条规定,凡登记人员,可由资方酌予“尽先录用”[19]。据此,职工会反复呈请,为民主事。1930年1月20日,市政府答复“即日履行”[20]。1月21日,市长张群发589号批示:国药业应遵照《规则》办理,尽先录用失业职工;如该失业职工回里,资方应给予一次性津贴。至1月24日,市政府重申:(1)依照社会局决定办法,饬令药业分会办理;(2)三日内审查安插失业职工;(3)如分会有违抗情事,将予以法律制裁[21]。

此后,职工会一面着手与党政机关会同办理,一面调整机构、推动运作。2月24日,职工会为保障失业人员就业,又设立援助失业安插委员会,共设委员37人,分8区推进,8区即法租界、美租界、租界西区、沪中区、闸北区、新闸区、浦东区、杨淞区。同时为防止工贼阻挠,推定检查员,组织调查会,随时策应[22];召集失业会员谈话,以安抚人心。3月7日,限公会三日内全数安插,至11日药商拒绝,职工会向各店实施“强制安插”。

逾越平衡的“强制安插”无疑激化了矛盾,公会遂在宁波旅沪同乡会会所决议,成立反对安插失业委员会,赴政府请愿。由于甬籍药商势力雄厚,长期盘踞租界,故抵抗最大。3月12日,职工会发布宣言,动员租界会员全体怠工。由于组织得力,药潮迅速波及全市。有组织的对抗行动令社会局感到事态严峻,3月21日,社会局指定郭永熙为主席,召集双方调解。查《劳资争议处理法》第24条规定,调解委员会应二日内开始调查,调查重点在于争议事件之内容、争议双方之现状及相关事项[23]。

各方利益交汇,立场不同,分歧颇大。一是央地差异。国民党中央正倡导劳资协调,自然反对强制安插;上海市处于劳资冲突的最前沿,秉持酌情处理;鄞县则出于行业秩序,支持工会[24]。二是党政差别,社会局认为应集中于行业调查,即营业上有无添人必要,在经济情形上有无添人可能。市党部强调从业者调查,“(1)劳方调查。善良者设法安插,不合格者应即给资遣散。(2)资方调查。若资力不充,而欲强其安插,非至两败俱伤不止;若资方资力雄厚,竟违抗党政机关之命令而拒绝安插,则党政机关应严予惩办。”[25]三是党部分歧,由于使命不同,市党部主张持平处理,适当介入,基层党部则偏向劳方[26]。如上海市党部第一区执委会抨击资方,“各药号以利用学徒无薪为条件,尽量录用大批学生,一店以内司事一二,学徒三四,……结果,人浮于事,失业者日增。”[27]

上述差异反映了失业救济不是任何一方所能掌控的。尽管职工会、党部有意救济失业,但在解决失业方面缺乏实际的推动资源。本着快速平息目的,社会局指派专业会计师调查舒同寿药店,结果盈余513元,并非“毫无盈余”[28]。郭永熙与党部委员又实地买药,结果显示,大药店如胡庆余堂、童涵春、蔡同德等,一张药方须等待四小时;小药店如朋寿堂、王大吉等,等待二三小时。郭永熙询问柜上工人,得到答复是“不胜其忙”;小药店经营不佳,“不及百分之十”[29]。不难看出,在失业弥漫之际,药店经营有添人必要,但药商既要确保盈利又心存忌惮,故抵制安插失业。

3月21日下午二时,社会局、市党部、公安局、各指派代表1人,与职工会代表6人、公会代表5人出席调解会,至下午六时。双方代表在晚膳后仍未缓和,争论焦点是,资方从市府批令出发,仅同意“尽先录用”;劳方则以党部有令在先,非“全数安插”不可。郭永熙有意在“尽先录用”与“全数安插”之间达成妥协,“本局已拟有办法,资方应将本局登记合格之药业职工,先予安插,劳方亦不得过分苛求。”[30]遂定23日复会。

因此前1月24日市长批示基本确定了“尽先录用”原则,3月23日公会无一人到场,未作进一步努力,仅致函社会局:“迅予处断,不使再容延长时日,影响病家。”[31]接函后,郭永熙依法执行缺席判决[32]。国药业失业中,审核合格131人,除3人就业、改业外,计有128人,由53家(占全市六分之一)药店分别录用。察其人员,租界大店数量较多,胡庆余堂15人、童涵春15人、蔡同德10人、徐重道4人,其余每店1、2人。

三、劳资冲突升级

调解迎合了市民息争意图,劳资本应谋求双赢,共享其利。不过,与小店不同,租界之胡庆余堂、蔡同德堂关闭店门,拒绝职工会失业会员进入,以示抗议。

国药业纷争愈演愈烈,很快成为舆论焦点。《医药新闻》即指出:工潮“不但耽误病家,抑且为自杀之政策。”[33]《前卫月刊》则发表李权时的文章,认为“因劳方比资方贫穷,同情心都倾向于劳方,但当劳方太过分的时候,社会上的一般同情亦必失却。”[34]上海市学生联合会表示:“深愿药业工友始终为有秩序运动,而切盼药商诚意之让步。”[35]

其实,药潮发生于《劳资争议处理法》《工会法》《工商同业公会法》实施之后,其中《工会法》第27条明文规定:“工会不得限制雇主雇用其介绍之工人”,学者朱彩真认为:“工会职员或会员如果有工人介绍给雇主去雇用,那就尤其不能加以什么限制了。”[36]社会局长潘公展接受戊辰社专访坦言:“影响民命,关系治安,实不容双方再争意气。”[37]虽然报界、学界、政界各有不同,但中立态度是社会舆论主流。

3月27日晨,第二波租界怠工接踵而至。组织上,职工会决议解散援助安插失业委员会,以药业职工安插失业后援会取代。为集中力量,职工会停止执行委员会日常事务,交后援会办理。对职工会的再三举动,市政府勉强保证“必不使劳方吃亏”。4月3日,上海市180余工会,再派代表357人,成立全市援助药业职工后援会;又组织募捐队,分赴闸北、南市、浦东等处募捐。各工会慷慨相助。

特别的是,劳资纠纷与华洋冲突“交相辉映”。早在1929年7月间,上海租界当局就拟设立劳资调解部,因遭国民政府抵制而搁浅。上海市社会局在该年报告中直言:“租界之存留,几随时随地,可以感觉阻碍,尤以劳资纠纷之调解为甚。”[38]华租两界都意欲统一处置权,争执的焦点是以谁为主。1930年5月24日,租界因工潮频发,重提组成调解机关,再次引起华界抗辩。上海市党部第二区执委会首先发难,维护“法权”。26日,总工会筹委会发出宣言:“愿我各界同胞,急起作有力之反对,以保国权而维工运。”[39]同时,上海市当局指令华人纳税会及华董抗争,抗议租界成立相关行政部门[40]。

上海市的表现并非轻举妄动。实际上,国民党中央与上海当局已达成默契,目标是收回租界。早在1930年1月,国民党中央提出,“要实现中国法权令,须经全国一致作外交后盾”[41],所谓“革命外交”的呼声甚嚣尘上。作为其支点的“民间抵抗”,已经成为宣誓主权的必要步骤,被纳入高层设计。而“三北”虞洽卿作为租界华人领袖,既是华董之一,也是华人纳税会会长,使命非同一般。至此由于牵涉内政外交,国药业风潮处置渐渐超越了地方层次。

四、中央、地方互动

国药业风潮久拖不决,3月下旬,中央党部表示担忧:“春季疾病甚多,药业有关民命”[42],应“遵照前令,从速开市。”[43]

4月4日下午,中央党部指派训练部秘书史维焕赴沪,捎去口风,“极盼本案迅得解决,以免风潮扩大。”[44]经过调查发现,营业发达之药店,自可录用多数,怠工“情有可原”。既倾向于职工会立场,也考虑到恢复营业,史提出国药业录用失业人数应在64人以上。以此为据,16日,中央拟就解决办法六项,交上海市党政会同办理。接中央指令后,上海市政府旋即制定五项细则,市党部愿意协同。

中央、上海对职工会怠工反映积极,有安抚人心的作用。更为紧要的是,怠工已达一月之久,职工生活困窘,已无力持续,多数职工被迫缓和。24日,职工会决议“租界区,一律复工”,但资方须做到中央所定“安插”人数,三日内完成录用,且风潮期间会员工资应即日发放[45]。

此时正值国民党中央正考虑通盘解决失业蔓延的时期,而上海是其施政的重心。5月8日,国民政府召开74次国务会议,讨论失业问题,蒋介石认为:“全国失业之人,无所依归,民生国本成为今日之莫大问题”,行政院应在近期内“速求救济”[46]。15日,国民党中央召开92次中常会,接到上海市救济失业职工案,中央认为应稳妥处置,“函国民政府转饬工商部,拟就具体方案,呈候核定后,先交上海特别市政府试行。”[47]

无论从速还是稳妥,都意味着对上海失业的特别关注,这种关注被药商巧为利用。国药业以“民意代表”姿态,向国府陈情。16日,公会赶赴国民政府,得批示:“查调剂劳资纠纷,断非强迫行为,所能解决,且此例一开,效尤者众,势必治丝益棼”,应“妥速办理。”至27日,沪市商整会再次请示国民政府,蒋介石批示:“安插失业职工,自未便带有强制性质,应送中央党部,并交失业问题研究委员会酌核”[48]。得到国府支持后,药商一面依中央法令办理遣送,另一面对职工会诉求不予理睬,在商言商,两不吃亏。

在劳资攻伐、频繁请愿之下,蒋介石不仅为解决失业问题,也为应对随之而来的政治认同危机,决议专门成立失业问题研究委员会。5月27日,任命虞洽卿等人为委员,此后虞洽卿全力支持公会主张,以上海市商整会名义,代国药业反制职工会。29日,商整会不但“用人权”为立商之本,商人“人权”同样需要捍卫,进一步巩固其经济秩序所需的秩序话语。

在政治认同的巨大差异下,国药业风潮已持续数月,要在多种关系中实现和解,虞洽卿是“调停”的不二人选。6月2日晚,虞以同乡会、失业问题研究委员会、商整会成员的三重身份赴中央磋商,请收回安插成命,维护商民利益。正是在政商关系、私人关系与地缘关系的综合作用下,国民党中央的“劳资协调”发生微妙变化,开始从劳方向资方倾斜,与其说资方策略的成功,不如说国民党更需要与地方工商界的经济纽带与政治合作。6月3日晚,虞洽卿返回上海后,中央9393号令随即到达,审查合格失业职工,即行录用50人,但以最低额发给薪金。不合格失业职工,每人20元遣散费。至此,药商同意录用失业人员、发送遣散费,但救济人数大为削减。各方无异议后,风潮暂告平息。

五、结论

上海国药业劳资双方凭借团体之力都拓展了更大的活动空间,尤其在救济问题出现巨大分歧时,双方具备了更多与城市社会沟通和表达的方式,而双方的利益博弈也将劳资冲突推向社会冲突。救济本身目标的理想性与运行方式的破坏性不但使工人的弱势未能改变,甚至原有的优势也被削弱。在复杂的社会互动中,缺少国家庇护的工人运动无可避免地走向衰败。

与其他传统行业相同,地缘关系深刻影响着国药业的行事方式。由于具有较强稳固性特征,地缘作用的巨大的影响力,不断被劳工史学者所强调。正如韩起澜提出“上海劳工市场产生了族群因素,同样地,族群因素反过来又影响上海劳工市场”[49],这种因素被纳入团体活动范畴之后,往往需要工会妥善处理,一旦无法与团体原则高度融合,就难以实现工人的联合效应,无法获得更多工人支持。

团体对抗达到顶峰时,劳资通过各自的社会能量巩固自身利益。工会承袭行会的从业控制,有意救济全体失业人员进而巩固团体。公会则依靠实现经济发展的实际作为及社会秩序话语予以反制,结果是劳资双方放大对方错误与“非法”巩固自身,将法令、道义工具化,以实现利益最大化。在激烈对峙下,失业安插不过是行会意识对激烈自由竞争的抗拒,失业救济由职工会挑起,却没有产生解决失业的资源,职工会表达了弱势职工诉求,又无力解决工人最为关心的生计问题,最终职工会从失业救济中的收益还是微乎其微,社会冲突日益转变为政治认同危机。

如何疏导秩序与参与两难困境,是近代政府面临的共同考验。对于社会救济难题,国民党与政府期望从救助失业中获取必要的政治认同。然而,风潮演变成为复杂的社会冲突后,底层群体期待政府保障民生,遏制商人唯利是图;中小商人基于自身考虑,不愿职工会侵蚀其用人权,抵制地方“摊派”,但往往不去公然抵抗国家法令;大商人更希望政府与之共同维护经济秩序。由于社会阶层的根本利益发生激烈碰撞,失业救济风潮迅速演变成复杂的社会冲突,政府不得不由保障就业转向维护秩序的立场。地方政府负有维护经济秩序与推进社会事业的双重责任,更期望消除劳资分歧,也需要社会各界配合地方行政;中央倾向于巩固政治安全,根本消除地方乱源。由于党权无法在复杂关系中整合各阶层利益,政府主导的劳资协调未能平衡劳资的深层次矛盾,这种矛盾终被地方关系所淹没,以至从根本上影响了社会救济背后的政治走向。

注释与参考文献:

[1]田彤:《民国劳资争议研究(1927-1937)》,北京:商务印书馆,2013年,第28页。

[2]谭玉秀:《民国时期城市失业问题及其对策研究(1912-1949)》,北京:人民出版社,2014年,第153-168页。

[3]陈文彬:《1927-1937年上海失业人群再就业状况述略》,《安徽史学》,2004年,第3期,第61页。

[4]干谷:《上海百年名厂老店》,上海:上海文化出版社,1987年,第170-176页。

[5]中共上海市委党史资料征集委员会编:《上海中药业职工运动史料(内部参考资料)》,出版者不详,1991年,第1页。

[6][美]裴宜理:《上海罢工:中国工人政治研究》,刘平译,南京:江苏人民出版社,2001年,第23-24页。

[7]陈曙华,童茂遐(整理):《开拓前进,业迹长留:记徐之萱先生和徐重道国药店》,《慈溪文史》,第4辑,1990年,第157页。

[8]《租界区药业又怠工》,《申报》,1930年3月28日,第4张,第13版。

[9]《上海特别市商民协会筹备处秘书处文书》,1927年,上海市档案馆藏,民国时期档案Q222-1-4。

[10]《药业商民协会表示劳资合作意见》,1927年,上海市档案馆藏,民国时期档案Q222-1-4。

[11]《商整会办理药业安插失业职工纠纷始末端纪》,《商业月报》,1930年。

[12]《上海市药业店员服务规则》,1928年,上海市档案馆藏,民国时期档案C9-2-3。

[13]中华全国总工会中国工人运动史研究室编:《中国工运史料》第23期,北京,工人出版社,1983年,第120页。

[14]上海特别市社会局编:《上海特别市社会局业务报告》,上海:上海特别市社会局,1928年,第199页。

[15]上海特别市社会局编:《上海特别市社会局业务报告》,上海:上海特别市社会局,1929年,第216页。

[16]中央档案馆,江苏省档案馆编:《江苏革命历史文件汇集(上海市委文件):1927年3月-1934年8月》,出版者不详,1986年,第91页。

[17]《市社会局失业统计报告》,《申报》,1929年10月31日,第4张,第14版。

[18]马君武:《失业人及贫民救济政策》,上海:商务印书馆,1929年,第28页。

[19]上海特别市社会局编:《上海特别市社会局业务报告》,上海:上海特别市社会局,1929年,第216页。

[20]《各工会消息》,《申报》,1930年1月22日,第4张第14版。

[21]《各工会消息》,《申报》,1930年2月2日,第4张第14版。

[22]《各工会消息》,《上海民国日报》,1930年2月22日,第3张第2版。

[23]《劳资争议处理法》(1928年),上海市档案馆,民国时期档案,Q222-1-4。

[24]笔者查阅宁波市档案馆馆藏的职业工会业规发现:如店铺缺人,工会往往安插失业人员进店,且政府严禁店铺擅自雇佣非会员职工。具体内容可参见:《旅馆业职业工会业规》、《榨油业职业工会业规》、《制香业职业工会业规》,宁波市档案馆藏,旧政权档案旧15-1-13、旧15-1-11、旧4-1-171。

[25]《药工失业之纠纷》,《时事新报》,1930年3月14日,第3张第1版。

[26]1930年1月上海市党部统计显示:全市有党员905人,工人273人,商人100人,农人仅5人,其他为机关人员。数据引自《最近党员统计》,《申报》,1930年1月23日,第4张第14版。

[27]《本市一区执委会为安插失业工友事忠告药业资方》,《上海民国日报》,1930年3月18日,第2张第3版。

[28]《会计师王海帆查核舒同寿药店帐目档案》,1929年,上海市档案馆藏,民国时期档案Q93-1-226。

[29]《社会局职员谈药业录用失业职工案》,《申报》,1930年3月28日,第4张第13版。

[30]《药业纠纷前日调解无结果》,《申报》,1930年3月23日,第4张第13版。

[31]《药业纠纷昨日调解决定》,《申报》,1930年3月25日,第4张第13版。

[32]为提高处置效率,上海市在《劳资争议处理法》颁行前,就有缺席判决法令。“凡劳资双方有一方经三次传案不到者,应由上海劳资调解委员会制定持平办法知会双方,于三日内遵行,否则呈请市政府强制执行之。”参见《劳资当事人传案不到强制执行办法》,1927年,上海市档案馆藏,民国时期档案Q222-1-4。

[33]忠言:《药业工潮慨言》,《医药新闻》,1930年。

[34]李权时:《劳资合作》,《前卫月刊》,1930年。

[35]《药业仍怠工,各界纷起援助》,《上海民国日报》,1930年3月29日,第3张第1版。

[36]朱采真:《工会法释义》,上海:世界书局,1930年,第108页。

[37]《潘局长谈药业调解案》,《申报》,1930年3月27日,第4张第16版。

[38]《社会局去年度工作报告》,《申报》,1930年2月10日,第4张第13版。

[39]《市总工会反对租界设立劳资调解部》,《申报》,1930年5月26日,第4张第14版。

[40]上海公共租界局总办关于国民党上海市公安局建议工部局成立劳资纠纷仲裁委员会的函件,1930年,上海市档案馆藏,民国时期档案U1-6-38。

[41]《实行撤废领事裁判权宣传要点》,《中央周报》,1930年。

[42]《中国国民党中央执行委员会第4830号批》,《上海民国日报》,1930年3月27日,第2张第1版。

[43]《中央电令药业迅即开市》,《申报》,1930年3月30日,第4张第14版。

[44]《中央注意药业纠纷》,《上海民国日报》,1930年4月6日,第3张第1版。

[45]《租界区药业职工定今日复工》,《申报》,1930年4月24日,第4张第14版。

[46]《国府令行政院办理国民失业救济》,《申报》,1930年5月8日,第2张第7版。

[47]《国民党第三届中央执行委员会第八十四至九十五次常会》,七-(5)-59,第二历史档案馆,1930年。

[48]《国府批复药业安插职工案》,《申报》,1930年5月16日,第4张第16版。

[49][美]韩起澜:《苏北人在上海(1850-1980)》,卢明华译,上海,上海古籍出版社,2004年,第56页。