巴人地区青铜戈的考古发现与研究

2017-05-15朱世学

朱世学

(恩施自治州博物馆,湖北 恩施 445000)

巴人地区青铜戈的考古发现与研究

朱世学

(恩施自治州博物馆,湖北 恩施 445000)

战国时期,巴人地区的墓葬中出土了大量的铜戈,是巴人文化中青铜兵器的代表性器物之一,学术界通常将其分为巴式有胡戈和蜀式无胡戈两种形式。

青铜戈;发现;研究

战国时期,巴人地区的墓葬中考古发现了大量的铜戈,是巴人文化中青铜兵器的代表性器物之一,现就其出土情况、形制特征以及源流族属等相关问题作一些探讨,不当之处,敬请斧正。

一、巴人地区铜戈的出土情况

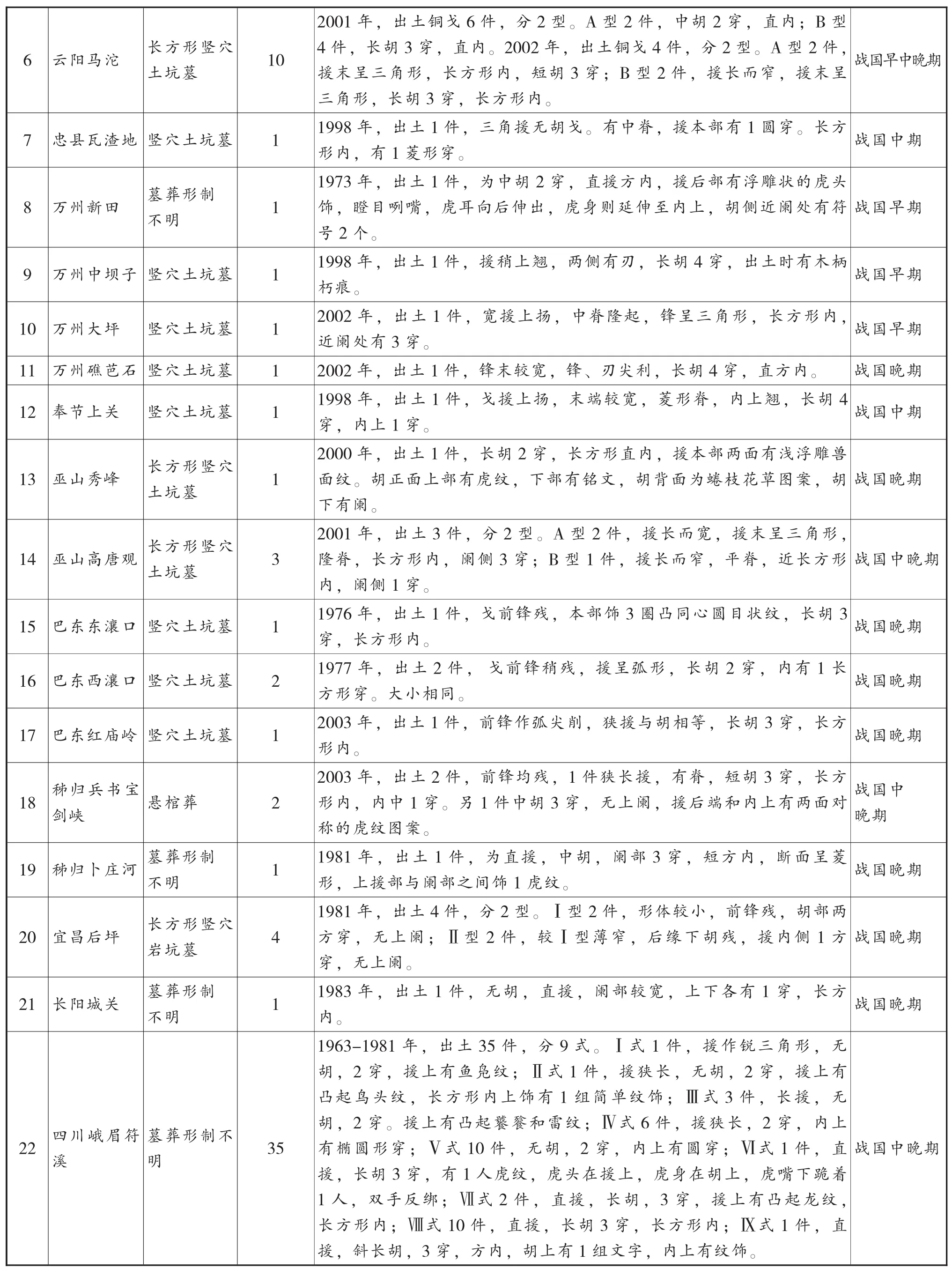

据不完全统计[1],中华人民共和国成立以来,巴人地区墓葬出土了大量的铜戈,为便于研究,我们将其列成下表,以供参考。

巴蜀地区墓葬出土铜戈一览表

(续前表)

(续前表)

(续前表)

(续前表)

从上述一览表中可以看出,巴人地区战国墓葬中铜戈的出土地点很多,分布地域很广,仅我们目前收录的52处墓葬典型材料中,铜戈的出土数量就达到257件,涵盖了重庆、湖北、湖南以及四川境内的数十个县市。由于我们的统计数据并不十分完备,因此,铜戈的实际出土地点与数量要远大于此。

从巴人地区铜戈的出土方式看,多墓葬而少窖藏,与巴式柳叶剑的出土方式相近,而与巴式青铜乐器多窖藏而少墓葬的出土方式相比,则形成鲜明的对比。在52处墓葬出土铜戈的地点之中,单个墓地出土10件以上的地点共9处,约占墓地总数的18%,分别出自重庆开县余家坝、涪陵小田溪、云阳马沱,四川峨眉符溪、新都马家、成都西郊石人小区、成都无线电机械工业学校、绵竹清道、成都新西门外枣子巷等地。其中单个墓地出土最多的为四川峨眉符溪,先后共出土铜戈35件。

从巴人地区出土铜戈的墓葬形制看,以战国时期最为常见的长方形竖穴土坑墓为多,在秭归兵书宝剑峡的巴人悬棺葬和巴县冬笋坝的巴人船棺葬中也有发现,而且多是与巴式柳叶剑[2]、巴式弓耳矛等青铜兵器相伴出土。

从巴蜀地区出土铜戈的时代特征看,主要集中在战国早、中、晚期。其中战国早期墓葬出土的铜戈约30件,约占墓葬出土铜戈总数的12%;战国中、晚期出土铜戈约226件,约占墓葬出土铜戈总数的88%。西汉墓中出土铜戈仅1件,出自四川珙县新民村,且时代相当于秦汉之际。说明巴人对青铜兵器的使用主要集中在战国时期,与这一时期巴国社会局势动荡、巴楚之间战争频繁密切相关。

二、巴蜀铜戈的形制及特征

戈是用以钩杀的长柄格斗兵器。商周时期,青铜戈主要用于车战。《说文解字》云:“戈,平头戟也。”戈的全形有铜戈头、木柲、铜冒和铜鐏4个部分。其中冒是戈柲上端的铜饰。鐏为戈柄下端的铜饰,口大,下尖,中空,截径,扁椭,以合柲径,整体适于冒柲插地之用。柲有长短两种,车战用的长戈称为“车戈”,步兵用的短戈称为“徒戈”。考古发掘中发现的戈,绝大部分只剩青铜铸的戈头。《考工记·冶氏》载:“戈广二寸,内倍之、胡三之、援四之。”指出了戈头各部分的比例。援是戈的长条形锋刃部分,内是连接援插入戈秘的部分,胡是靠近秘下端延长的部分,其上有穿,用皮索固定于秘上。此外,在内和援的交界处,多有左右突起的棱叫作阑,是用来阑阻戈援,使其不致后陷。需要说明的是,并不是所有的戈都有胡,无胡戈自夏代开始流行,并一直延续到春秋战国时期。

从巴蜀地区出土的铜戈形制特征看,主要分两种形式,一种为有胡戈,直援,长胡或中胡,胡部近阑处2穿或3穿,长方形内,饰各种虎纹或巴族图形文字;另一种为无胡戈,三角援,有中脊,近阑两侧有长方形穿,有的饰虎纹和各种图形文字。据不完全统计,在上述材料中,有胡戈约213件,占墓葬出土铜戈总数的83%,在渝东巴地与川西蜀地均有发现;无胡戈约43件,占墓葬出土铜戈总数的17%,主要出土于川西蜀地,而且时代相对较早,多为战国早、中期。但令人疑惑的是,清江流域目前考古发现见于报道的唯有1件铜戈,是无胡戈,该戈有可能是巴蜀联合伐楚战争中的遗留物。铜戈长度一般为15-30cm。目前所发现的形制最大的铜戈为重庆云阳李家坝战国墓出土,通长34cm。形制最小的铜戈为成都新西门外枣子巷战国墓出土,通长12.3cm。另外,成都新都区清镇村战国墓出土的铜戈,援长5.5cm、内长3cm,很显然是明器而非实用器。

从纹饰特征看,铜戈的主要纹饰有虎纹、云雷纹、饕餮纹、鱼纹、水波纹、手心纹、鸟纹、龙纹、蝉纹以及其他巴族图形符号或文字等。

据不完全统计,在我们收集的材料中,饰虎纹(含虎形纹、虎头纹、虎斑纹、虎食羊纹、虎食人纹等)的铜戈约52件,占墓葬出土铜戈总数的20%,主要出自重庆巴县冬笋坝、开县余家坝、涪陵小田溪、云阳李家坝、万州新田、巫山秀峰,湖北秭归兵书宝剑峡、秭归卜庄河,四川峨眉符溪、新都马家、成都西郊青羊宫、成都西郊石人小区、荥经同心村、荥经南罗坝、犍为金井五联、成都京川饭店、绵竹清道、成都市南郊、郫县红光、宝兴汉塔山、成都凉水井街,湖南石门等地。

饰云雷纹的铜戈主要见于重庆涪陵小田溪、云阳李家坝,四川峨眉符溪、成都无线电机械工业学校、荥经同心村、荥经南罗坝、绵竹清道、成都凉水井街、成都新西门外枣子巷等地。

饰饕餮纹或兽面纹的铜戈主要见于重庆巫山秀峰,四川峨眉符溪、新都马家、成都西郊青羊宫、成都西郊石人小区、成都无线电机械工业学校、成都新西门外枣子巷、渠县土溪城坝村、绵竹清道、成都凉水井街等地。

饰鱼纹或鱼凫纹的铜戈主要见于重庆云阳李家坝,四川峨眉符溪、绵竹清道等地。

饰水波纹的铜戈见于四川荥经同心村、绵竹清道、成都凉水井街等地。

饰手心纹的铜戈仅见于四川成都凉水井街。

饰鸟纹和龙纹的铜戈仅见于四川峨眉符溪。

饰蝉纹的铜戈仅见于四川成都商业街。

饰其他巴族图形符号或文字的铜戈主要见于重庆开县余家坝、涪陵小田溪、云阳李家坝、万州新田、巫山秀峰,四川峨眉符溪、成都无线电机械工业学校、荥经同心村、荥经南罗坝、渠县土溪城坝村、郫县晨光、郫县红光、绵阳涪江、宝兴汉塔山,湖南古丈白鹤湾、大庸永定区以及常德德山等地。

需要说明的是,巴人地区因山路崎岖,地形复杂,在战争中很少使用战车,故铜戈多用于步战,要求灵活和便于携带,所以戈柲的长度较中原地区短,长度大致在140-160cm左右。

三、对巴人地区铜戈源流的认识

关于铜戈的起源,学术界历来存在种种争议,有石斧说、石刀说、石镰说等。

石斧说最早由瑞典地质学家安特生提出,我国著名考古学家李济[3]认为“戈之原始,远在石器时代,也许是由斧变化出来的,彼时戈尚无胡。”

石刀说由郭宝均[4]提出,他不赞同安特生的观点,认为石斧“为斧钺之前身”“铜戈之前身,应由狭长凸背式之石刀直接演来,因斧钺之功用在斫,斫用纵刃;戈之功用在勾与割,勾割均用横刃也。”

石镰说由加拿大学者孟席斯提出,杨锡璋[5]认为“从铜戈的形态、最先出现的是直内戈和以内安柄的方法等推测,它与中原文化的石镰有一定的渊源关系,它可能就是由这种农业收割工具演变而来的。”

目前,考古发现的时代最早的铜戈,出自河南偃师二里头遗址,属夏代二里头文化3期。该遗址出土的武器包括戈、钺、戚、镞等器形[6]。其中有铜戈2件,1件为直援,曲内,无阑,援两面有脊,援后部较宽,锋与刃部均较锋利,内中部有1圆穿,穿与援之间有安柲之痕,内后部铸有凸起云纹,纹间凹槽内可能镶有绿松石,制作精细。另1件为直援,直内,有阑,锋部圆钝,援中部起脊,断面呈菱形,后部有1圆穿,上下阑宽,无胡。

夏至商代中期,铜戈有直内无胡、曲内无胡和短銎无胡3大类,其标志性特征是无胡、直援窄长。早商时期的郑州二里冈遗址,当时已有少量的直内、曲内2式铜戈出土。商代晚期铜戈出土数量增多,如河南安阳小屯村出土35件、武官村出土14件、大司空村出土39件等[7]。根据它们的装柄情况,可分为直内、曲内和銎内3式。从《牧誓》“称尔戈,比尔干,立尔矛”和“前徒倒戈”的记载看,“牧野之战”中步卒所执兵器有戈、干、矛,其中戈兵通常配以防御用的干,与矛兵协同作战。因此,学术界一般认为,中国青铜戈起源于商王朝直接统治的中原地区,然后呈放射状向周围地区传播。

西周早中期,铜戈在商晚期形制基础上进行了改进与创新,如前锋收束以利于啄击,尖刀形偏锋既可啄击又可劈砍,并在戈的下刃接阑处,长出一小部分,而成为胡,并在胡的中间铸了1穿,基本上都成了短胡1穿式戈。如在河南濬县辛村西周卫国墓地出土的80余件铜戈中,有60余件为短胡1穿式。其他如陕西西安张家坡和宝鸡的西周墓,所出的铜戈也均为这种形制。这种短胡1穿式铜戈,其牢固和锋利程度显然比殷戈有所增加。这些变化完全是与当时流行的以驷马战车为核心,车、步兵相结合的战争方式相适应的。到西周晚期形成了所谓“圭首”中胡戈的大宗形制。纵观周代铜戈的早晚期演化规律,它们在形制上一般是由商代以来的短胡单穿向长胡多穿变化。

春秋时期,铜戈由短胡1穿式演变为中胡2穿式,如河南濬县辛村晚期第17号墓、上村岭虢国墓地和新郑春秋墓地出土的铜戈均为这种式样。这一时期的战争方式,仍是以战车为中心的车、步兵协同作战,继续沿用西周时期的“一车十徒”的军队编制,铜戈的整体形制虽没有大的改变,但到春秋晚期,出现了内上开刃之戈,及其与矛联装而成的戟,这是由戈派生出来的一种新型的兵器种类,使铜戈朝着轻便灵活、利于杀伤的方向发展。

战国时期,各国兼并战争频繁,铜戈演变为长胡3穿式,如河南汲县三彪镇、辉县固围村、琉璃阁和安徽寿县楚墓等出土的铜戈均为这种样式。戈的用法主要在横击,击中之后,继以内勾,为了使戈锋不致转向,戈柲削制的截面呈U形,戈援的侧阑,密接在戈柲的扁平面上,加之有3穿,其牢固程度显然更优于西周铜戈。至于戈柲的长度,也可分长、中、短3种,普通与眉端略等谓之中兵,比中兵长1倍的谓之长兵,隔杀或车战时用之最便。比中兵短1半的谓之短兵,适合一手持盾者使用。这一时期的铜戈除用于车战外,还广泛用于舟师战、云梯攻城战等。从地域看,自名车戈、车戟者多见于山东齐地,表明齐国重车战;多戈戟则仅见于南方楚、吴、越、蔡等国,说明它最适合于舟战。

总体来看,铜戈是我国青铜兵器中最早出现的器类之一,自夏代二里头文化3期产生以来,历经1 000余年的发展演变,到春秋战国时期趋于成熟和完备。纵观夏商周时期的铜戈,其形体变化的总趋势是由直援直内向短胡单穿,再向长胡多穿变化,援的长度相对缩短,而内则不断加长。这一变化是戈作为长兵器,为适应实战需要,除要求锋利以外,还要求有相应的牢固性决定的,胡部设穿,并且逐步增多,正是为与柲绑缚得更加牢固所致。战国中晚期随着骑兵的兴起,步兵作战地位的提高,导致车战方式日趋衰微,驷马战车虽延续到秦汉之际,但最终不得不退出战争舞台,因而联装戟和戈逐渐被淘汰。

关于巴人地区战国铜戈的来源,学术界一般认为源于中原地区,是受中原地区商周铜戈的影响所致。童恩正[8]早在20世纪70年代末就指出,巴蜀系统的戈,与巴蜀系统的剑一样,基本上是源于中原而又有所发展,这再一次证明了古代巴蜀与中原的紧密联系。马承源[9]在《中国青铜器》一书中亦指出,巴蜀式兵器中的戈、剑之类的形状,有着强烈的追慕西周早、中期或更早时期兵器的倾向。之所以要采用这种形式,也许和巴人参加武王伐纣而获得殷周型兵器并将之长期流传有关,是小邦国为增大其荣誉从而对周文化仰慕的一种表现。

四、对巴人地区铜戈族属的认识

关于巴人地区铜戈的族属问题,历来存在争议,由于在渝东巴地和川西蜀地均有出土,故以前一般认为是巴与蜀共有的,因而将其并称为“巴蜀文化”。但随着考古材料的不断丰富,巴蜀文化研究的不断深入,已有不少学者提出了不同的意见。如冯汉骥[10]说:“(晚期)巴、蜀文化大体上相同,但有些器物还是可以区分的。”宋治民[11]则指出,晚期巴、蜀文化的面貌尽管有许多相似之处,但它们还是保留了若干固有的传统和特点。

我们认为,巴、蜀两国虽彼此接壤,但文化的交流与融合并非合而为一,巴文化与蜀文化之间始终存在着一定的差异,蜀文化因区位优势,在社会发展程度和水平上还是明显要高于巴文化。巴文化和蜀文化是两种不同性质、不同品位的文化,应该作为两种不同的考古学文化对象来考察[12]。

首先,巴式戈与蜀式戈之间存在着形制上的差异。

巴式戈多为有胡戈,援一般较直,多饰虎纹;而蜀式戈则多为三角援,无胡。巴式虎纹戈在渝东巴地和川西蜀地均有出土,且数量众多,约占出土虎纹戈总数的81%,这应该是古代巴人地区虎纹戈的主体。杨勇认为四川地区发现的虎纹戈主要为巴戈,巴戈上的虎纹与巴人崇虎有着内在的联系[13]。冯汉骥早在20世纪60年代,首次提出了“蜀戈”的概念,他将四川出土的铜戈分为5式,并对不同式样的绝对年代作了估计[14]。蜀式无胡戈不仅在形制上与巴式虎纹戈有较大的差异,而且在时代上有先后之分。据考证,在成都平原及其附近地区考古发现的戈多为无胡戈,其大量流行的时代是西周中晚期至战国早中期,表明这一时期正是蜀文化的鼎盛发展阶段,因此,霍巍、黄伟等认为四川地区出土的无胡蜀式戈,很可能是在泾渭流域三角援戈的影响下逐步发展起来的,并由无胡蜀式戈的流布分析了战国晚期蜀人南迁的史实[15]。从前316年秦灭巴蜀开始,无胡蜀式戈的出土数量逐渐减少,而巴式虎纹戈的数量则相对增加。巴式铜戈从形制看,多长胡内虎纹戈,与西周时期中原戈的形制大体相同。

其次,巴式戈与蜀式戈之间存在着时代与分布地域的差异。

据研究,巴蜀地区目前考古发现的铜戈,可分为直内无胡和直内有胡两大类。这两种形制的铜戈,依据其自身形制演变及种类的兴衰变化,可分为早晚两期。战国早期的铜戈集中分布于成都平原,并以此为中心,于战国中晚期向外扩展,南到荥经—犍为地区,北抵广元,东达渠县。战国中晚期的铜戈则多见于重庆的开县、云阳、万州、涪陵、巴南等峡江地区。这种不同时期铜戈的分布态势,为讨论它们的族属提供了可能[16]。因此,学术界通常认为,成都平原附近出土的战国早期的直内无胡戈,应统称为“蜀戈”;战国中晚期出土的饰虎纹的直内有胡戈,应统称为“巴戈”。

最后,虎纹戈应该为巴族所推崇,而非蜀族所喜好。

古代巴族是一个天性劲勇的山地民族。持有虎纹戈、柳叶形剑等青铜兵器一直为当时人们所推崇。尤其是虎纹戈上的虎形纹饰,更是巴人精神文化的象征。正如童恩正所言:“巴族在武器和乐器上铸虎纹,无疑具有族属和巫术的含义。”[17]这是我们从精神层面上区别巴、蜀文化的根本所在。蜀人所处的成都平原有“天府之国”的美誉,自古以来农业经济发达,这里的人们很早以前就接受了先进文化的熏陶,与巴人的强悍相比,蜀人则显得更为精明。所以,《华阳国志·巴志》于巴西郡下引用当时的成语说:“巴有将,蜀有相也。”因此,从意识形态上可以看出,虎纹戈应该为巴族所推崇,而非蜀族所喜好。且蜀式无胡戈上饰虎纹的数量较少,从大量的考古材料看,虎纹并不是蜀戈的主要文化特征,蜀戈上出现虎纹,很可能是受到渝东巴族文化影响的结果。

钱玉趾从文化族属的角度具体讨论过四川郫县红光独柏树和峨嵋符溪柏香林出土的两件虎纹铜戈的族属问题[18]。据研究,巴人与蜀人的发式有别,巴人作分立的双髻,蜀人则为单椎髻[19]。依此,他推测郫县红光戈上的虎纹为巴族虎,虎爪下的头饰单椎髻的屈跪人是蜀王图像,象征巴人战胜蜀人。与之相反,峨嵋符溪戈上的虎纹为蜀族虎,虎爪下的头饰双髻的屈跪人是巴人像,它象征蜀人战胜巴人。也就是说,前者是巴族戈,后者是蜀族戈。

五、结语

综上所述,古代巴人地区出土的虎纹戈主要为巴式戈,这种以直援、中胡、带虎纹为主要特征的青铜戈是考古学上巴文化的一个重要组成部分。戈柲与中原地区相比均较短,长度多在1.3m以内,而中原地区习见的铜戈长度多在2m以上。这应与当地的地理环境密切相关,渝东地区多山岭而少平地,战争的方式以步战为主,而不是平原地区的车战。因此,短柲的戈、矛和剑等应是近距离步行格斗的主要兵器。从巴式虎纹戈的形制及演变规律看,当是战国时期巴人习仿西周时期中原戈的形制而制造的,因古代巴人崇虎,视虎为民族精神的象征,故其兵器上多饰有虎纹。因此,巴式虎纹戈深刻地体现出巴文化与中原文化融合与交流的历史。

[1]朱世学.巴式青铜器的发现与研究[M].北京:科学出版社,2015:123;朱世学.巴楚墓葬中“毁兵”现象的考察及相关认识[J].长江师范学院学报,2015(2).

[2]朱世学.巴式柳叶剑的考古发现与研究[J].三峡大学学报,2015(1):1.

[3]李济.殷墟铜器五种及其相关问题[M]//李济.李济考古学论文选集.北京:文物出版社,1990:529-534.

[4]郭宝钧.戈戟余论[M]//中央研究院历史语言研究所集刊第五本第三分,1935:313-326.

[5]杨锡璋.关于商代青铜戈矛的一些问题[M].考古与文物,1986(3):65.

[6]中国社会科学院考古研究所.中国早期青铜文化——二里头文化专题研究[M].北京:科学出版社,2008:141.

[7]郭宝钧.殷周的青铜武器[J].考古,1961(2):111.

[8]童恩正.我国西南地区青铜戈的研究[J].考古学报,1979(4):454.

[9]马承源.中国青铜器[M].上海:上海古籍出版社,2003:453.

[10]冯汉骥.西南部奴隶王国[M]//徐中舒.巴蜀考古论文集.北京:文物出版社,1987.

[11]宋治民.蜀文化与巴文化[M].成都:四川大学出版社,1998:210-215.

[12]朱世学.从虎纽錞于和铜鼓看西南民族地区青铜文化的交流[J].长江师范学院学报,2016(3);朱世学.巴蜀文化的差异性探析[J].重庆三峡学院学报,2011(2):132.

[13]杨勇.论巴蜀文化虎纹戈的类型和族属[J].四川文物,2003(2):51-58.

[14]冯汉骥.关于“楚公爰戈”的真伪并略论四川“巴蜀”时期的铜戈[J].文物,1961(11):32-33.

[15]霍巍,黄伟.试论无胡蜀式戈的几个问题[J].考古,1989(3):251-259.

[16]井中伟.早期中国青铜戈·戟研究[M].北京:科学出版社,2011:288.

[17]童恩正.我国西南地区青铜戈的研究[J].考古学报,1979(4):446.

[18]钱玉趾.巴族蜀族彝族之虎考辩[J].四川文物,1996(4):3-8.

[19]童恩正.古代的巴蜀[J].成都:四川人民出版社,1979.

[责任编辑:丹 兴]

K876.41

A

1674-3652(2017)02-0025-09

]2017-01-17

朱世学,男,湖北来凤人。恩施自治州博物馆研究馆员(三级教授),重庆师范大学历史与社会学院兼职研究员,湖北民族学院民族研究院“考古人类学”客座教授,主要从事鄂西南土家族地区民族历史文化的抢救、保护和研究。