渤海中部海域表层潮流和余流特征分析

2017-05-13徐珊珊杨锦坤武双全董明媚苗庆生

徐珊珊,杨锦坤,武双全,董明媚,苗庆生

(国家海洋信息中心,天津,300171)

渤海中部海域表层潮流和余流特征分析

徐珊珊,杨锦坤,武双全,董明媚,苗庆生

(国家海洋信息中心,天津,300171)

利用2014年各月浮标观测得到的表层海流资料,对其进行调和分析,基于调和分析结果对渤海中部潮流和余流特征进行研究。结果表明:渤海中部大部分海域潮流性质属于不正规半日潮性质。渤海中部水深较浅,浅水分潮的影响不可忽略,其中M4分潮的影响更为显著;潮流运动形式除西部和北部两个浮标点为往复流以外其余均是旋转流,旋转方向均为逆时针;渤海中部实测涨落潮流除最北端的2号浮标点较强以外,其他均小于75 cm/s。涨落潮流的强度较一致。渤海中部的余流除4号浮标点以外均为偏向北的流动,表层月均余流的季节变化不太明显。本文推测渤海中部环流的流动特征为顺时针。冬季渤海中部表层余流受制于风的作用,春、夏季某些区域余流受到风的影响较大,是潮汐余流和浅海风海流的合成。而靠近岸边的1号浮标点以潮余流为主。

渤海中部;潮流;余流;潮余流;风生流

渤海是中国的内海,是东北、华北、西北和华东部分地区的主要出海口,具有重要的经济和生态作用,研究其潮流和环流特征具有重要的意义。渤海的实测潮流资料较多,但主要集中在渤海湾、辽东湾和莱州湾及近岸海域,渤海中部较长期的实测流资料难以获得。近年来关于渤海中部潮汐潮流特征的研究中,娄安刚等(2002)利用位于渤海中部一点获得的潮流调查资料计算得出渤海中部为不正规半日潮性质,大多数分潮的表层潮流为顺时针方向旋转。关于渤海中部环流特征的研究中,全国海洋综合调查报告(1989)指出在渤海中部及辽东湾形成一个顺时针向的环流;赵保仁等(1995)通过实测资料得到的渤海中部及辽东湾内的平均环流是顺时针向的,渤海湾的平均环流,北部为反时针向,南部为顺时针向的双环结构。匡国瑞等(1991)利用渤中8号平台上长期流的调查资料,得到所在海域年余流呈东北偏北向流动,月余流为北北西、北、北北东3个方位李斐(2011)以无结构网格有限体积法的二维浅水方程为基础,模拟到渤海中央地带存在一个非常明显的顺时针环流。郑连远等(1992)、王辉等(1993)利用数值模型方法得到的渤海环流主体大部分呈现反时针式的运动。关于余流的影响因素,董年虎等(1997)分析了潮波系统、风和黄河入海径流对渤海湾黄河入海口区余流的影响,认为黄河口邻近海区的余流场实质上主要是上述3种余流场的叠加。胡建宇等(1988)探讨了正规半日潮港湾中风、岸形和底形对余流环流的影响。

本文利用在渤海中部布放的5个浮标观测资料,采用中短期准调和分析方法,得到各主要分潮的调和常数,计算各点的月均余流分布,并统计各点的常风向。进而分析渤海中部海域潮流和余流的特征及规律,分析潮余流和风对表层余流的影响。分析结果有利于研究渤海中部的潮流、余流性质及影响因素,以及对数值模拟结果提供验证。

1 研究区域概况和资料情况

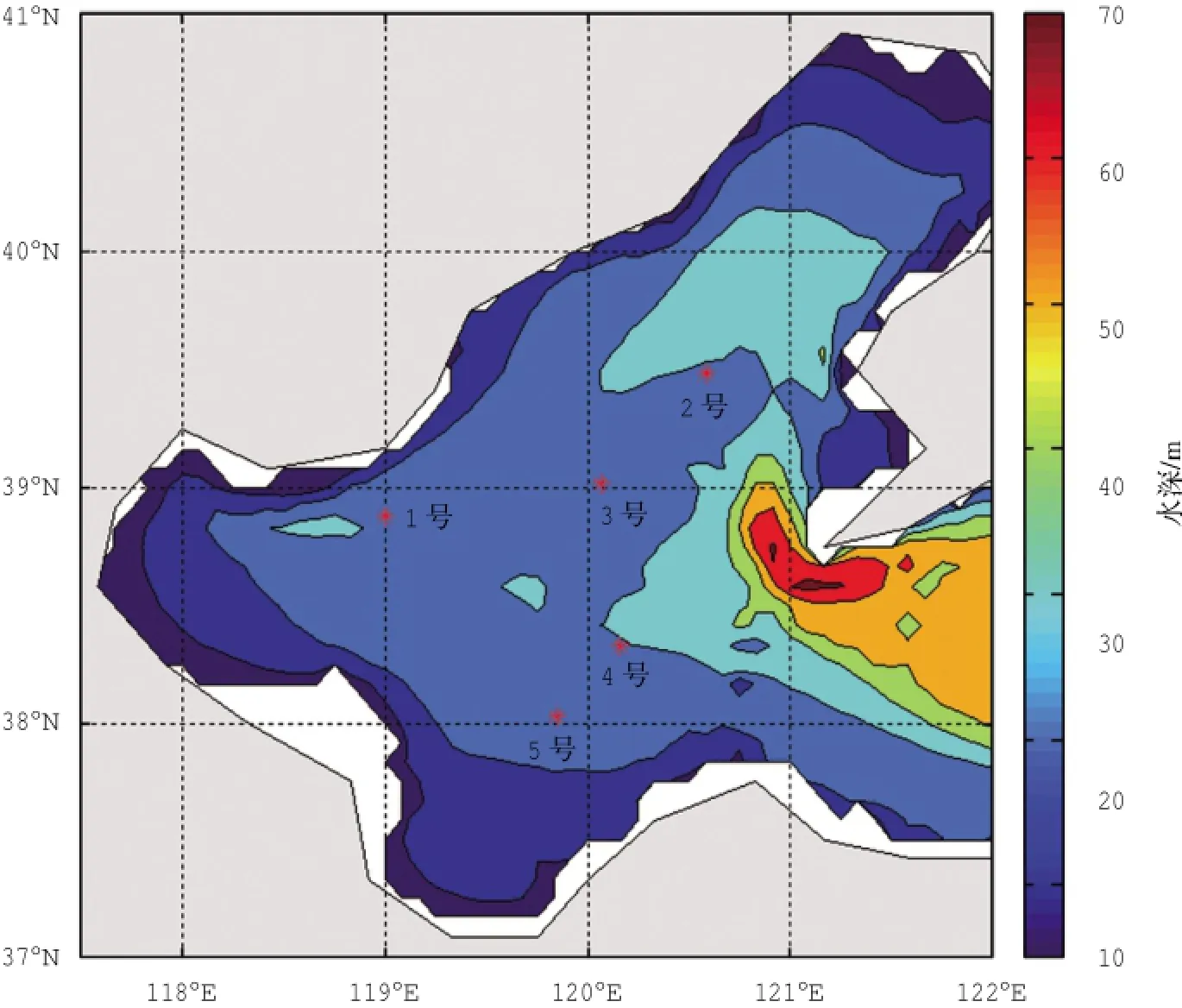

本文使用的资料来源为2014年渤海中部的五个浮标观测资料,为表层海流和风场观测数据。标号分别为1号、2号、3号、4号、5号,图1为渤海海域水深及浮标点位置观测图,水深数据来源于中国人民解放军海军航海保障部出版的航海图,由图1可见5个浮标观测集中在渤海中部区域,各浮标所处海域水深均较浅。

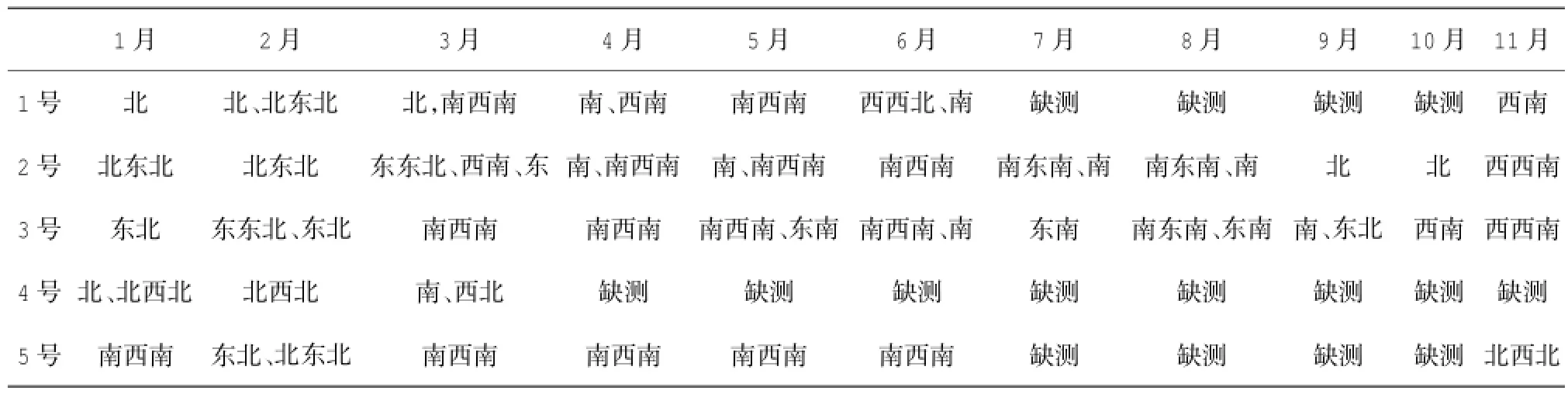

浮标资料观测时段较长,为2014年1月至11月。表1为实测资料一览表,其中缺测代表该月份浮标未进行观测,除缺测外其余月份浮标进行了表层流或风的观测。但其中缺测数据较多造成数据不连续。所以选取其中每月观测连续的时段(00时至次日00时共25小时)进行中短期准调和分析,提取了O1、K1、M2、S2、M4、MS4共6个主要分潮的计算结果。然后利用每月全部观测数据计算月均余流,并统计每月浮标测得的常风向,进行风对余流的影响分析。

图1 渤海海域水深及浮标点位置观测图

表1 实测资料一览表

2 潮流结果分析

2.1潮流性质

潮流通常是指由天文潮汐涨、落而导致的海水流动(徐辉奋等,2011)。潮流性质依下式划分:

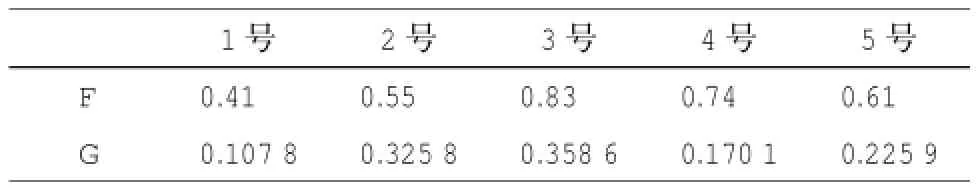

式中WK1、WO1、WM2分别是K1、O1和M2分潮潮流椭圆长半轴。如果F≤0.5,则为正规半日潮流;如果0.5

首先根据这个依据计算出各浮标点的F值。由表2可见5个浮标点除了1号浮标的F值小于0.5为正规半日潮外,其余4个浮标点的F值均在0.55~0.83之间,属于不正规半日潮性质。娄安刚等(2002)对渤海中部实测站位1个月潮流资料的分析结果也为不正规半日潮流性质。

表2 各浮标点F值列表

2.2潮流运动形式

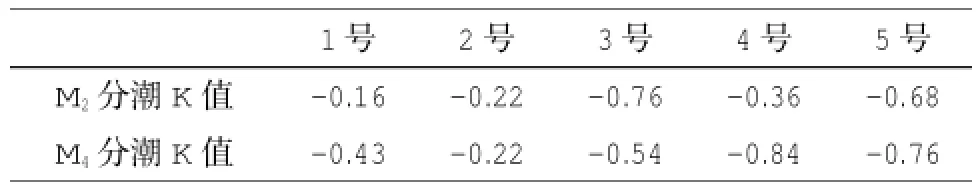

潮流的运动形式可用潮流的椭圆旋转率K来表示,K为潮流椭圆短轴与椭圆长轴的比值,当K绝对值大于0.25时,潮流表现为较强的旋转性;当K绝对值小于0.25时以往复流为主,K值为正表示潮流沿逆时针运动,负值表示沿顺时针运动(杨万康等,2014)。由于渤海中部几个浮标点的潮流性质为正规半日潮和不正规半日潮,而且浅水分潮的影响不可忽略,且浅水分潮中M4分潮的作用更大一些,因此选取M2和M4分潮来分析研究区域的潮流运动形式。

由表3可知,对于M2分潮,1号浮标所在位置潮流运动形式以往复流为主,分析其原因可能是该点靠近岸边,受地形约束作用较明显,出现较明显的往复流特征。2号浮标所在位置潮流运动形式也基本以往复流为主。其余浮标所在位置的潮流运动均为较显著的旋转流,而且五个浮标所在海域潮流均为逆时针运动。娄安刚等(2002)通过对渤海中部一个月实测潮流资料的分析得到大部分分潮的潮流为顺时针方向旋转,本文与其结果不一致。与孙长青等(2004)通过数值模式模拟的M2分潮为逆时针旋转的结论一致。

表3 各浮标点椭圆旋转率K列表

对于M4分潮,1号、3号、4号和5号浮标所在海域潮流运动形式均为旋转流,2号浮标所在海域潮流运动形式为往复流。5个浮标所在海域潮流也均为逆时针运动。

2.3 M2分潮潮流椭圆

根据调和分析结果,本文选取M2和M4分潮作为潮流代表,绘制各浮标点潮流椭圆分布。

由图2可知,与潮流运动形式分析结果一致,M2分潮均为逆时针运动。1号浮标和2号浮标所在海域基本为往复流,流速为35.17 cm/s和42.56 cm/s。3号浮标为较强的旋转流,流速在26~36 cm/s,5号浮标也为旋转流,流速相对较小,在20~31 cm/s,4号浮标也呈现为旋转流特征,流速在15~43 cm/s。长轴分布上,在辽东湾湾口大致与湾的纵轴走向基本一致,渤海中部大致呈现东南-西北走向,这与窦振兴等(1981)利用Leendertse二维非线性长波模式计算的渤海M2分潮流椭圆的主要特征一致。

M4分潮潮流椭圆均为逆时针运动,除2号浮标为显著的往复流外,其余浮标均为旋转流,椭圆长轴较小,3号浮标处最大,为7.9 cm/s。

图2 M2分潮潮流椭圆图(虚线:顺时针,实线:逆时针)

图3 M4分潮潮流椭圆图(虚线:顺时针,实线:逆时针)

2.4实测涨落潮流

根据实际使用的各月每25 h连续观测的浮标实测海流资料,得到其实测涨落潮流的情况。

1号浮标得到的涨潮期间的最大流速基本在69 cm/s,落潮期间的最大流速均超过71 cm/s,落潮流稍强于涨潮流。

2号浮标涨潮期间的最大流速3月和6月较小,在45cm/s左右;其他月份较大,在56~74cm/s,其中9月最大。落潮期间的最大流速3月较小,约为41.8 cm/s;9月最大,为108.3 cm/s,其他月份在53~66 cm/s;

3号浮标涨潮期间的最大流速11月最小,为28.5 cm/s,4月和9月较小,小于50 cm/s;10月最大,为77 cm/s,其他月份均在66 cm/s~77cm/s,落潮期间的最大流速也具有相似的分布。

4号浮标涨潮期间的最大流速均在58~65 cm/s,落潮期间的最大流速1月和2月大于55 cm/s,3月最小为43.4 cm/s。

5号浮标涨潮期间的最大流速1-4月、10-11月均在45cm/s左右,7-9月较大在50~55 cm/s,6月最大为61.8 cm/s。落潮期间的最大流速1月、2月、6-10月均在45 cm/s左右,3-5月较大为50~ 58 cm/s,11月最小为31.6 cm/s。

2.5最大可能流速

为了了解渤海中部的潮流强度特征,利用各分潮调和常数,按照《港口工程技术规范》(1987)的规定计算最大可能流速,对于半日潮流,计算公式选为:

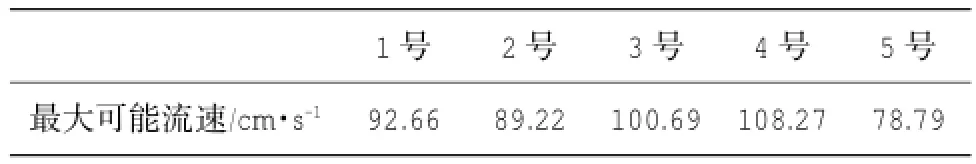

由于本海域浅水分潮不可忽略,所以对最大流速进行了浅水分潮订正。计算出的各浮标点的最大可能流速见下表。由表4可知最靠近中部的2号和3号浮标的最大可能流速较大超过100 cm/s,潮流强度较大。1号、2号和5号浮标最大可能流速较小,为75~95 cm/s。娄安刚(2002)对渤海中部一个月实测潮流资料的分析结果计算得到的最大可能流速为88.5 cm/s。

表4 各浮标点最大可能流速列表

3 表层余流特征及影响因素分析

余流是指从实测海流中剔除周期性流(如潮流)以后的水体流动,余流的量值虽不大,但它直接指示着水体的运移和交换情况,对海水中悬浮物质和可溶性物质的输运、稀释及扩散等都起十分重要的作用(陈倩,2003)。

3.1表层余流特征分析

从浮标月均余流的变化图可以看出除4号浮标外,其余浮标的各月余流流向基本为北向,4号浮标月均余流为西南向。渤海表层月均余流的季节变化不太明显。

1号浮标的余流5月至9月为西北向,4月和10月为东北向,11月为东南向,总体来说此海域的余流以北向为主,与M2分潮的长轴方向一致;1号浮标的各月月均余流均较小,4月至9月余流均小于6 cm/s,10月和11月余流较大,在10 cm/s左右。

图4 各浮标点月均余流图

2号浮标的余流流向均为西北向。4月至10月余流较小,均在10 cm/s以下。1月至3月、11月余流较大,均在12 cm/s以上,最大月均余流出现在1月份,为17.05 cm/s。

3号浮标的余流流向均为东北向。3月、4月和6月余流较大,均在10 cm/s以上,最大月均余流出现在3月份,为14.1 cm/s,其余月份余流较小。

4号浮标缺测数据较多,1月至3月份的月均余流均为西南向,余流大小在8.7~10.4 cm/s之间。

5号浮标的余流1月至6月流向为东北向,7月至11月转为西北向。各月余流大小变化不大,5月份最大为13.49 cm/s,11月份最小为2.52 cm/s。

虽然浮标数量较少,但是基于目前的研究成果和本文5个浮标点的余流特征分析,本文推测渤海中部环流的流动特征为顺时针。流动方向与Hainbucher等(2004)利用HAMSOM模式模拟得到的渤海冬季月均流场的流动方式一致,不过除5号浮标外本文推断的余流场季节变化不明显。

3.2表层余流影响因素分析

渤海属于属陆架型超浅海性质,响应强迫因子的时间比较短,对渤海环流动力学的研究必须同时考虑风、潮和热盐的综合作用(李国胜,2005)。

在渤海,潮波系统受海底地形及海岸边界条件的影响,特别是岸线形态和浅海地形的摩擦作用,使得潮流在一个周期的运动中,海水质点的位移不为零,这样便产生了余流(董年虎,1997)。本文5个浮标点所观测潮余流的流向与Wei等(2001)用HAMSOM模式模拟得到的渤海对应位置的表层欧拉潮余流的流向一致。与赵保仁等(1995)得到的欧拉潮余流、拉格朗日潮余流的流动方向一致。与Wei等(2004)使用HAMSOM模式模拟得到的渤海表层欧拉潮余流的流动方式较为一致。可见潮余流对渤海中部海区顺时针向环流有重要贡献,与赵保仁等(1995)的分析结果一致,但是潮余流的量级较小。

由于浮标同期观测了风场,因此可以进一步分析余流与风的关系。利用浮标长期观测资料,统计得到各浮标每月的常风向。

当考虑单独由风引起的海流时,根据匀和海水中风海流理论,可证明风生余流的方向偏于风向(指风的去向)之右45°角(指北半球情况)(董年虎,1997)。董年虎等(1997)在统计资料时提出“由于受地形及岸线的影响较大,因此,尽管有些余流是由风引起的,但也不尽能按风海流理论的夹角反映出来,如果我们认为在这些因素的影响下,夹角在-90°~90°之间就可认为是由风的影响而产生”。表5统计了各浮标点各月的常风向。图5绘制了各浮标点月均余流与常风向的夹角图。

从表5各浮标点各月常风向以及渤海历史风况分析,可以推断出冬季(11、1、2月)大致以北风(东北、西北)为主,夏季(6、7、8月)则以南风(东南、西南)偏多,春季以西南风为主,秋季风向多变,西南风较多。但沿岸海区由于受陆地的影响每个点每个月的常风向也不尽相同。从图6月均余流与常风向夹角图仍然可以看出,冬季2号、4号、5号浮标余流流向均偏向风向的右侧,由于冬季风速强劲,这种情况下风对余流起重要影响作用。春夏季3号、5号浮标的余流偏向风向的右侧,这种情况下由于风引起的表层海流与潮余流的流向一致,风起到增强作用,余流流速较大。春夏季2号浮标风海流的方向与潮余流的方向不一致,导致了余流流速较小。

表5 各浮标点各月常风向统计表

图5 月均余流与常风向夹角图(蓝色为月均余流,绿色为常风向,其中常风向为示意图,未标明大小)

总体来说,渤海中部(2-5号)冬季观测期间风力较大,表层余流除了受潮余流的影响外,还受制于风的作用。进一步推断如果风力较大,较为宽阔的渤海中部海域的表层余流将被浅海风海流所取代。春夏季3号和5号浮标余流受风的影响也较大,可以看成是潮汐余流和浅海风海流的合成。春夏季2号浮标主要以潮余流为主。靠近岸边的1号浮标主要以潮余流为主。

4 结论与讨论

目前对渤海中部海域潮流性质的分析较多,结论也较一致。由于地形和时间变化的影响,关于其余流的分析尤其是细节结构的分析目前还未形成比较统一的结论。而关于其余流的形成机制目前也是研究的重点。本文对渤海中部海域潮流性质的分析与前人较一致,而对于余流的结构也得出了相应的结论,同时还讨论了其形成机制,主要是了潮余流和风的影响。下一步可进一步开展影响因素的定量分析。主要结论如下:

(1)渤海中部大部分海域潮流性质属于不正规半日潮性质。渤海水深较浅,浅水分潮的影响不可忽略,其中M4分潮的影响更为显著,

(2)渤海中部海域潮流运动形式以旋转流为主,但其西部和北部两个浮标点为往复流。旋转方向均为逆时针。

(3)渤海中部实测涨落潮流除最北端的2号浮标点为108.30 cm/s以外,均小于75 cm/s。涨落潮流的强度较一致。

(4)渤海中部的余流除4号浮标点以外均为偏北的流动,表层月均余流的季节变化不太明显。本文推测渤海中部环流的流动特征为顺时针。

(5)冬季渤海中部表层余流受制于风的作用,春夏季某些区域余流受到风的影响较大,是潮汐余流和浅海风海流的合成。而靠近岸边的1号浮标点以潮余流为主。

Hainbucher D,Wei H,Pohlmann T,et al,2004.Variability of the Bohai Sea circulation based on model calculation,Journal of Marine Systems,44:153-174.

Wei H,Hainbucher D,Pohlmann T,Feng S Z,Suendermann J,2004. Tidal-induced Lagrangian and Eulerian mean circulation in the Bohai Sea,Journal of Marine Systems,44:141-151.

Wei H,Zhao L,Feng S Z,2001.Comparison of The Eulerian and Lagrangian Tidal Residuals In The BoHai Sea,Chinese Journal of Oceanology and Limnology,19(2):119-127.

陈倩,黄大吉,章本照,等,2003.浙江近海潮流和余流的特征,东海海洋,21(4):1-14.

董年虎,王广月,1997.渤海湾黄河入海口区余流特性分析,黄渤海海洋,15(1):64-69.

窦振兴,罗远诠,黄克辛,等,1981.海洋学报,3(3):355-369.

胡建宇,傅子琅,吴联星,1988.正规半日潮港湾中的潮汐余流环流,厦门大学学报自然科学版,27(3):323-327.

匡国瑞,张琪,戴煜芝,1991.渤海中部长期流的观测与余流分析,海洋湖沼通报,2:1-11.

李斐,2011.基于FVM的渤海潮流及潮余流特征分析.中国水运,11(11):154-155.

李国胜,王海龙,李柏良,2005.渤海风驱-潮致拉格朗日余流的数值模拟与季相时空变异,地理研究,24(3):359-370.

娄安刚,王学昌,吴德星,等,2002.渤海中部一个月实测潮流资料分析,海洋科学,26(11):23-27.

山东省科学技术委员会,1989.山东近海水文状况,济南:山东省地图出版社,221.

孙长青,郭耀同,赵可胜,2004.渤海湾海域潮流数值计算,海洋科学,28(8):33-37.

王辉,苏志清,冯士筰,等,1993.渤海三维风生-热盐-潮致Lagrange余流数值计算.海洋学报,15(1):9-21.

徐辉奋,姜波,赵世明,等,2011.天津近岸海域水文环境分析.海洋技术,30(2):63-68.

杨万康,袁笛,张俊彪,等,2014.大小门岛海域表层潮流与余流特征分析.海洋科学,38(7):76-81.

赵保仁,庄国文,曹德明,1995.渤海的环流、潮余流及其对沉积物分布的影响.海洋与湖沼,26(5):466-473.

郑连远,1992.三维潮致拉格朗日余流的数值计算及其在渤海中的应用.青岛海洋大学学报,22(1):39-49.

中华人民共和国交通部,1987.港口工程技术规范(上册),北京:人民交通出版社,43-46.

(本文编辑:李晓光)

Characteristics of surface tidal and residual currents of the central Bohai Sea

XU Shan-shan,YANG Jin-kun,WU Shuang-quan,DONG Ming-mei,MIAO Qing-sheng

(National Marine Data and InformationService,Tianjin,300171)

Based on the surface current data obtained from the buoy observation of each month in 2014,the tidal and residual currents are characterized.The harmonic analysis results show that irregular semi-diurnal currents dominate most of the central Bohai Sea.The central Bohai Sea has shallow water,and the shallow water tides cannot be ignored,and the M4's influence is more significant;the central Bohai Sea is dominated by rotary currents except the west and the north buoy points, and the direction of rotation is counter-clockwise;the velocities of ebb currents and the flood currents are less than 75cm/s except that of the northernmost point.The intensities of the ebb currents and the flood currents are consistent.The residual currents all flow north besides the 4th point buoy.Residual currents of sea surface show inconspicuous seasonal characteristics.It's speculated that the flow of the central Bohai Sea is characterized by the clockwise circulation.The residual currents of central Bohai sea in winter are mainly influenced by wind,and some area is affected by wind strongly.The residual currents are the compound of tidal residual flows and wind-driven currents,while residual currents with the buoy near the seaboard are mainly influenced by tidal residual flows.

the central Bohai Sea;tides;residual currents;tidal residual flow;wind-driven current

P731.2

A

1001-6932(2017)02-0128-07

10.11840/j.issn.1001-6392.2017.02.002

2015-08-26;

2016-05-24

关岛中南部气象资料等抢救与标准化处理(GASI-01-01-02-04);海洋公益性行业科研专项(基于数字海洋的资料整合及其共享服务应用示范)子任务:海洋水体环境资料整合处理技术研究与产品研制(201305029-01)。

徐珊珊(1985-),硕士,工程师,研究方向为水文气象资料处理及分析。

杨锦坤,高级工程师,研究方向为水文气象资料管理和国际海洋资料交换。邮箱:yangjinkun@mail.nmdis.org.cn。