中医文献学研究范式的变迁

2017-05-12山东中医药大学济南250355张玉祥

山东中医药大学(济南,250355) 张玉祥

·学术探讨·

中医文献学研究范式的变迁

山东中医药大学(济南,250355) 张玉祥

中医文献学是中医学和文献学的交叉学科,对中医文献的研究是中医发展的根基和源流。但是,中医文献学作为一个独立的学科存在的时间比较短暂,其学科的基本理论体系尚存在着不完善的地方。本文从科学哲学的角度出发,通过对中医文献学的研究对象、研究方法和研究内容的综合梳理,以范式为基本理论来源,说明该学科理论研究的变化;从理论角度分析了中医文献学和中医信息学之间的逻辑关系,证实了中医信息学是中医文献学研究的发展方向。

中医文献学 范式理论 中医信息学

科学研究是人类为了认识客观事物的内在本质和发展规律而进行的一项社会实践活动,它是人类文明进步的重要推动力。对于每一个从事科学研究的人员来说,落实到具体的研究内容上就是指对某一特定学科的广泛而深入的探索,每一个具体学科都是科学知识体系的一个分类,并有自己特定的理论研究体系,包括特定的研究对象、研究方法、研究内容和研究目的。因此,科学界普遍的认识是,构成一门独立的学科必须要具备研究对象、理论体系和方法论三个要素。

随着中医学的发展,特别是新中国成立以后中医学发展迅速,一些学者认识到要科学深入地研究中医,首先要掌握一定的中医文献研究方法,继而广泛开展了对中医古籍文献的整理工作,到了20世纪80年代,“中医文献学”作为一门独立的学科被正式提出,中医文献学成为研究中医古籍文献的专学,并在高等教育体系中开设中医文献专业,培养中医古籍整理利用的专业人才。由此可见,中医文献学来源于中医学并服务于中医学,是中医学和文献学交叉产生的新学科,但它的研究对象已经和中医学不同,方法论上则更多采用文献学的研究方法,这个新学科领域的研究者也多数来自于中医学科,因此大部分中医文献学者同时也是中医学应用学者,中医文献学始终没有完全独立于中医学而存在。

中医文献学的独立并不是要完全和中医学割裂,恰恰相反,中医文献学理论体系的完善是为了更好地配合和促进中医学的发扬光大。但是,以往对中医文献学这一学科的理论研究始终存在着不足,这也造成了中医文献学科的发展缓慢,对中医学发展的影响力始终有限。

本文从科学哲学的角度出发,以库恩的范式理论为理论来源,通过文献研究的研究方法梳理中医文献学研究的历史脉络,揭示中医文献学学科的发展变化,为中医文献学研究的理论体系提供参考和补充。

范式和范式的演变

范式(Paradigm)的概念和理论是由美国著名科学哲学家托马斯·库恩(Thomas·Kuhn) 提出[1],并在《科学革命的结构》(The Structure of Scientific Revolutions)(1962年)一书中系统阐述的,范式是指一个共同体成员所共享的信仰、价值、技术等等的集合,是常规科学所赖以运作的理论基础和实践规范,是从事某一科学的研究者群体所共同遵从的世界观和行为方式。取得了一个范式,取得了范式所容许的那类更深奥的研究,是任何一个科学领域在发展中达到成熟的标志。库恩认为一个范式就是一个公认的模型或模式(Pattern),当一门科学成熟起来,这种范式会留下非常多的扫尾工作要做,这门科学的实践者大多数都将倾其全部科学生涯从事扫尾工作,这些工作就构成了常规科学。根据库恩的范式理论,常规科学即是解谜,这不是说常规科学没有魅力,只是常规科学的研究仍然遵循原有的范式,使得这个时期的科学研究处于一种常态。但是科学的发展总是一个不断发现的过程,当有新的发现即常规科学出现了危机,科学理论出现了突现,科学研究的常态出现了挑战,范式理论的解释为:现在规则的失效,正是寻找新规则的前奏,一开始旧的范式和科学共同体会排斥科学“反常”,新旧科学之间出现了不可通约性,即使原有的范式进行过改造也不足以囊括新的科学研究模式,这就出现了科学革命,革命实际是世界观的改变,当出现足够多的科学家认可了新的世界观并遵循新的研究范式后,这就意味着范式已经改变,就会出现新的科学共同体,既而产生新的常规科学。因此库恩提出了科学知识的增长模式:前科学(没有范式)—常规科学(建立范式)—科学革命(范式动摇)—新常规科学(建立新的范式)。

范式理论的来源主要是库恩对自然科学史的总结和思考,近半个世纪以来,科学范式理论对世界学术界产生了重大和深远的影响,各个学科纷纷开展自己的学科范式以及范式的应用研究,不仅涉及到自然科学,在社会科学、医学等诸多领域都出现了丰硕的成果。

到了2007年,美国计算机科学家吉姆·格雷总结提出了人类科学研究的四个范式理论,这四个范式分别为:以观察和实验为依据描述自然现象的科学研究范式为第一范式,简称为经验范式;以建模和归纳为基础的理论学科和分析范式为第二范式,简称为理论范式;以模拟复杂现象为基础的计算科学范式为第三范式,简称为模拟范式;第四范式是以数据考察为基础,联合理论、实验和模拟一体的数据密集计算的范式,数据被处理为信息和知识并保存,供给科学家进行数据管理和统计分析,这个范式被称为数据密集型范式。格雷在报告演讲中指出:今天以及未来科学的发展趋势是,随着数据量的高速增长,计算机不仅仅能做模拟仿真,还能进行分析总结,得出结论。在第四范式提出后的近十年间,随着大数据时代的到来,科学研究越来越靠近数据的分析[2],每个应用学科的发展也越来越靠近信息和知识。

中医文献学的研究范式

1.中医文献学的学科性质

中医这个名词真正出现是在鸦片战争前后,东印度公司的西医为区别中西医给中国医学起名中医,这个时候的中医名称是为了和西医做一个区分。到了1936年,国民党政府制定了《中医条例》才正式法定了中医这个词,中医是我国传统的医学,已经经历了2000多年的发展历程,在西方医学的冲击下,国民政府时期经历了“废止中医论”的论争,一度导致中医发展缓慢甚至停滞,直到新中国成立以后,在党和政府的领导下,中医事业得以复兴,首先得到重视的就是对中医古籍的整理工作,既而成立中医教育专门学校和科研机构,培养中医专门人才。随着对中医古籍整理工作取得丰硕的成果,中医文献学作为一门独立的学科被正式提出。

我们可以认为,中医古籍文献是中医学的源头,对中医古籍文献的整理大大促进了中医学的发展。同时我们也应该看到,虽然中医文献学已经成为一门独立的学科,但其学科属性始终存在着争议,对其研究对象、研究方法和研究内容和目的这些构成学科基础理论体系的内容始终没有令人信服的界定。

2004年,中医药学名词审定委员会认定的“中医药基本名词”中认为:中医文献学是以中医医籍文献为研究对象的中医学科。而同时,李经纬等主编的《中医大词典》认定中医文献学是文献学的分支学科。祝世讷[3]总结前人研究的成果认为现在的中医文献研究已经分化为整理与开发两大领域。由此可见,对中医文献学学科性质的界定主要分为了两派:一派认为中医文献学是中医学的分支,只是采用文献的研究方法来研究中医学,对于中医学来说,文献只是其方法论体系中的一种;第二派认为,中医文献学是文献学的分支学科,是属于专门研究中医古籍文献的特种文献学,中医文献学和历史文献学并无二致,都属于文献学的学科范畴。

2.中医文献学的研究对象

关于中医文献学的研究对象,张如青[4]认为中医文献学的研究对象就是中医古籍文献,主要是先秦至清末有关中医药学的专著和各种书面文字材料;严季澜[5]认为中医文献学是研究中医文献的学术源流,讨论整理和利用中医文献的方法及其理论的一门学问,知识范畴属于中医学领域的文献即为中医文献,包括古代中医文献和现代中医文献,这两者都是中医文献学的研究对象。

3.中医文献学的研究内容

关于中医文献学的研究内容,薛凤奎[6]认为整理和发挥是中医文献研究的方向;张如青认为中医文献学的研究内容就是对中医古籍文献进行科学的整理;严季澜认为中医文献学的研究内容包括古代中医文献的传承、学术源流,中医文献整理研究的方法以及中医文献利用价值与规律等。

4.中医文献学的研究方法

关于中医文献学的研究方法,张灿玾和徐国仟[7]认为中医文献的研究方法主要有目录、版本、校勘、注释、辑佚和辨伪等;薛凤奎的观点和张、徐一致,只不过薛增加了对中医文献分类的研究方法;马继兴[8]将中医文献研究分为范畴论、源流论、结构论和方法论,总结起来看马氏认为中医文献的研究方法有目录、版本、训诂和校勘;严季澜认为传统的中医文献学的研究方法主要是目录、版本和校勘;持同样看法的还有张如青,张认为随着现代中医事业的发展,中医文献的研究者还需要具备一定的数理统计知识和计算机知识,所以中医文献的研究还应该有信息的研究方法,同时张认为信息方法只是对传统文献方法的补充。

5.中医文献学的研究范式

总结起来看,中医文献学的研究范式,狭义上是指对中医古典文献进行编纂、校勘、注释等研究和整理的学问,包括对古典中医文献进行考校订正、复原存真、辨章学术、考镜源流,在这个层面上,中医文献学就等于中医古典文献学,主要以古籍文献为研究对象,采用文献的研究方法,目的在于使中医古籍文献有序化和规范化。广义中医文献学是指对现代中医文献的研究和整理,并发展为运用现代科学知识和方法对一切中医文献与信息进行研究整理和使用的学问,广义的中医文献学仍然以文献为研究对象,将文献的范围扩大到所有的中医相关文献,研究方法上提出了利用现代信息技术手段,但并没有给出具体研究方法,研究目的是使中医信息有序化和规范化。

整理说 也就是说,中医文献学的研究对象没有变,只是由原来的中医古籍文献扩大为中医文献,再到中医信息;从研究方法来看,由原来的文献学的研究方法为主到现在对中医信息的整理,应更多采用现代科学的技术方法。这些中医文献研究学者的共同点可以归结为“整理说”。

应用说 再从其他公认的中医文献学研究著名学者考量。比如任应秋注重通过中医文献来研究中医各家学说;陈邦贤注重用文献的方法揭示中医学史的内涵;余瀛鳌更加注重临床文献的研究,余氏[9]认为文献研究与临床医学密切结合,扩大临床医师的诊疗信息量和进一步提高临床疗效是息息相关的,它反映了时代的需求,并提倡编写一部《中医临床文献学》教材;徐建云[10]具体提出了中医文献研究的三个面向,其中之一就是必须面向中医临床诊疗的主战场,只有这样才能发挥中医文献的实际价值。这些学者的通识是中医文献和文献学对于中医的研究具有极其重要的作用,但他们的落脚点又是为了中医临床应用,文献只是他们进行临床实践的重要理论来源和重要方法之一,这些学者的共同点可以归结为“应用说”。

中医文献学和中医信息学的关系

1.信息是文献发展的必然方向

中医文献学的研究多为零次文献和一次文献,通过对原始文献的整理校勘产生的目录版本信息等二次文献就属于信息的范畴,文献的研究对中医知识的贡献并不直接,而以信息为研究对象的中医信息学,通过信息描述和标准化处理,形成知识表达系统和知识管理及决策系统,并通过大量信息的处理,更加容易发现新的知识,这要比文献到知识的过程快得多,信息的处理具有很大的速度优势。因此说信息是文献发展的必然方向。

2.范式理论下两个学科内涵的比较

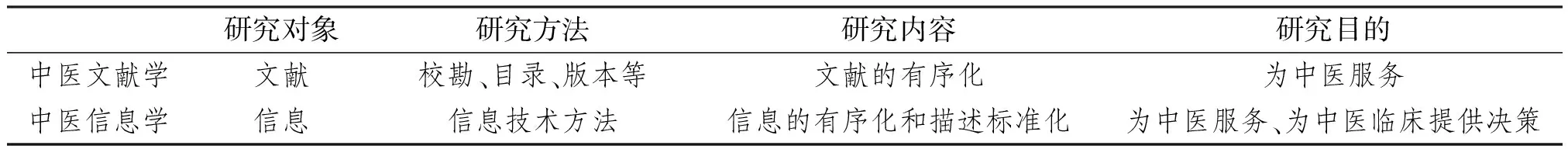

中医文献学和中医信息学的内涵比较如表1。中医文献学的研究还主要以中医文献为研究对象,中医信息学的研究对象包含中医文献和一切中医信息,中医信息学的研究对象更加具体和宽泛。对于中医学来讲,研究中医文献的最终目的是为了研究中医,文献只是研究方法。中医信息学和中医文献学的目的相同,文献是“体”,信息也是“体”,两者的“用”都是中医,现代中医理论来源于中医古籍文献,信息相较于文献,不仅仅是联系的,而且是快速联系的,信息之间更容易发展联系,中医信息学更直接地为中医临床服务,比中医文献学更快更准确更高效。中医信息学是中医现代化的基础,信息主要来源于文献,但是信息不单独来自于文献,中医信息学的研究范式包括了中医文献学的研究范式,可以说中医信息学是中医文献的信息化发展,并将内容拓宽外延的结果。从范式理论角度来解释,中医文献学属于成熟科学,是常规科学。中医信息学是中医学和信息学产生的交叉学科,信息技术在不断发展,信息技术在中医领域内的应用也不断更新,中医信息学产生的时间相对较短,还处于不断发展和完善的过程中。

表1 中医文献学和中医信息学的内涵比较

3.中医信息学是中医文献学发展的方向

中医信息学的内涵远远大于中医文献学的内涵,更符合科学发展的一般规律,更贴近现代科学发展的主流,其研究内容也远比中医文献学丰富。中医信息学处于前科学阶段,理论体系处于初步构建的过程中,随着信息技术的发展和世界应用科学技术的广泛普及,中医信息学对中医事业的发展会有更大更多的贡献,当然中医文献学作为中医学产生的源头和根基,其地位并没有改变。中医信息学的发展不是要废止中医文献学,中医信息学可以融合中医文献学研究的“整理说”和“应用说”,将两者统一起来。信息是文献发展的方向,中医信息学是中医文献学发展的方向。

综上所述,我们认为:1.中医文献学研究范式的演变主要是研究对象的扩大,由中医古典文献演变为中医文献(包括古籍文献和现代中医文献),研究对象的扩大并没有从根本上改变中医文献学科的性质;研究方法相对稳定,主要是采用文献学的研究方法;研究的主要内容是整理和利用两个方面;研究目的始终是为中医学发展提供基础。中医文献学虽然理论体系还有不完善的地方,但研究相对成熟,处于研究范式稳定的阶段,存在着一定数量的研究群体和研究机构,属常规科学的范畴。2.随着信息技术的兴起,中医学发展不可避免地与信息技术产生交集,由此产生的中医信息学更符合推动中医学发展的历史趋势。中医信息学作为一个新兴的交叉学科,其研究范式包含了文献研究的内容,其内涵要比中医文献学宽泛,它不仅注重于对信息变化规律的研究,而且可以直接服务于中医临床实践活动。从崔蒙[11]提出建立中医信息学至今只有数年的时间,中医信息学研究者数量比较少,其理论体系还没有形成共识,因此说该学科还处于前科学阶段。但随着中医信息学理论研究的不断深入,中医信息学必然继承中医文献学,从而形成新的常规科学。

[1] Thomas S. Kuhn.The Structure of Scientific Revolutions[M]. 1962:9.

[2] 邓仲华,李志芳.科学研究范式的演化——大数据时代的科学研究第四范式[J].情报资料工作,2013,(4):19- 23.

[3] 祝世讷.中医文化的复兴[M].江苏:南京出版社,2012:293.

[4] 张如青.中医文献学纲要[M].上海:上海中医药大学出版社,1996:7.

[5] 严季澜,张如青.中医文献学[M].第二版.北京:中国中医药出版社,2013:3- 4.

[6] 薛凤奎.中医文献学[M].长沙:湖南科技出版社,1989:1- 2.

[7] 徐国仟,张灿玾.中医文献学[M].济南:山东中医学院,1988:13- 15.

[8] 马继兴.中医文献学[M].上海:上海科学技术出版社,1990:471- 472.

[9] 余瀛鳌.促进古籍文献与临床医学的交融——编写《中医临床文献学》的几点思考[J].中医文献杂志,2002,20(3):30- 31.

[10] 徐建云.论中医文献研究的三个面向[J].中医文献杂志,2007,25(2):30- 32.

[11] 崔蒙,尹爱宁,李海燕,等.论建立中医药信息学[J].中医杂志,2008,49(3):267- 269,278.

Transition of Philological Research Paradigm in Traditional Chinese Medicine

ZHANG Yu-xiang

(Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan 250355, China)

TCM philology is a interdiscipline of TCM and philology. The study of which is the basis and origin of TCM development. As an independent discipline existence, history of TCM philology is short.And there still exist imperfect places in the subject of the basic theory of system. From the perspective of philosophy in science, through to the TCM philology research objects, research methods and research content of the comprehensive carding, paradigm are regarded as sources of basic theory in this article to explain the change of the discipline theory research. From the point of view, this article is to analyse the logical relationship between TCM informatics and TCM philology, confirming the development direction is TCM informatics.

TCM philology; paradigm; TCM informatics

G257.3

A

1006- 4737(2017)02- 0030- 04

2016- 10- 09)