“社会治理刑罚化”的批判:逻辑、经验与实践

2017-05-11徐伟

□徐伟

“社会治理刑罚化”的批判:逻辑、经验与实践

□徐伟

“社会治理刑罚化”是指刑罚权在社会治理过程中日益扩张与加重的趋势。“社会治理刑罚化”力图通过刑事立法的明文宣示与刑罚执行的严惩不贷,申彰威慑效应,贬抑违法恶径,导引守法善行。然而,从逻辑而言,“社会治理刑罚化”预设公众事先明晰刑法,然而其再行实施却几无可能,期望公众面对决策完全理性,但实际上却难如登天。从经验而言,“社会治理刑罚化”高估刑罚威慑的心理强制作用,事实上内心约束与道德控制才是克己守法的首要动力。从实践而言,“社会治理刑罚化”催生监禁人口率持续飙升,而犯罪率高居不下,其犯罪预防效果事与愿违。因此,社会转型期,更须谨慎使用刑罚权而非恣意扩张与加重。

社会治理; 刑罚化; 刑罚权

一、 问题提出

近年来,伴随中国政治、经济、社会、文化的深入转型,各类社会矛盾、社会风险、社会冲突也日益凸显、愈演愈烈,在此背景下,风险刑法、刑法法益抽象化、犯罪预防早期化、刑罚处罚广泛化等问题已引起学界对其深稽博考、砥志研思①笔者在中国知网中以“风险刑法”为主题词进行检索发现,“风险刑法”这一话题是从2007年才开始引起学界关注,发表第一篇相关论文,随后“风险刑法”研究呈不断增多趋势,截止2016年9月总计有267篇论文。。一些学者倡扬刑法应提前介入以防范社会风险、应主动扩张以强化公众安全感、应积极干预以实现积极一般预防[1]。与此因应,法律实践体现为以下三个方面。其一,刑法惩罚广度不断延伸。我国自1997年对刑法典进行大规模修订以来,立法脚步从此“马不停蹄”,“一往无前”,1997年-2016年,先后出台了1个决定和9个刑法修正案,罪名总数从1997年的414个骤然飙升至2016年的470个。其二,刑法惩罚力度持续加大。我国刑法修正案不断加重生刑的立法进程,表现为:(1)延长死缓的实际执行期限;(2)延长有期徒刑数罪并罚的最高数额;(3)规定限制减刑制度;(4)对贪污罪和受贿罪设置了终身监禁[2]。其三,刑法惩罚对象连续增多。笔者根据《中国法律统计年鉴》的历年数据发现,自2000年以来,我国刑事罪犯总数急剧升高,已从2000年的63.9万人迅速暴增至2013年的115.8万人,增长率高达81.2%。事实证明,随着风险社会来临,“社会治理刑罚化”②“社会治理刑罚化”这一概念与理论是笔者针对风险社会,刑罚权在社会治理过程中的日益扩张与加重趋势这一现象的概括,通过百度、Google、中国知网等重要检索尚未发现有人提出这一概念与命题。的立法思维渐受立法者的“青睐”与“倚重”,作为国家治理社会重要工具的刑法已从“最后手段”转变为“优先手段”。追根溯源,不难发现,“在重刑化的刑事立法过程中,必须有指导性原则存在,以作为立法的依据。现代刑事立法的思维方向,对于重刑化的刑事立法所依据的,无非是刑罚理论中的‘一般预防观点’。虽然一般预防思想强调的是刑罚的威吓效应,但是威吓并非无限制地加重刑罚的处理,亦非是为威吓而加重。”[3]367有鉴于此,我们亟待追问并探究“社会治理刑罚化”实践效果究竟如何?犯罪人在实施犯罪行为时当真会理性考量处罚的轻重?“社会治理刑罚化”能否契合当代刑法价值与精神,等等。这些问题关乎我国刑事立法与司法的正当性、合理性、有效性,举涉国家治理社会的法律效果与社会效果,联动每个公民的基本人权与自由权利。本文力图通过逻辑、经验与实践三维视角对“社会治理刑罚化”这一现象进行反思性追问,以检讨“社会治理刑罚化”的若干不足与缺陷,以求深化刑罚预防犯罪理论的探索与争鸣,并以期裨益于转型期中国刑事法治建设。

二、“社会治理刑罚化”之逻辑分析的质疑

“社会治理刑罚化”的产生机制在于:刑法事先明确规定犯罪行为及其法律后果,并通过刑事司法对于行为人的罪和刑的宣判与执行,以表明国家对于犯罪行为严惩的态度,以此产生刑罚威慑效应。根据作用对象的不同,刑罚威慑可以分为一般威慑与特殊威慑。一般威慑是指通过对犯罪人实施刑罚制裁,使得社会大众不敢犯罪亦或不愿犯罪;而特殊威慑则是指依靠对犯罪人科予刑罚措施,使其深刻地感知刑罚之苦大于犯罪之乐,进而不敢重操旧业,危害社会[4]。事实上,这种所谓刑罚威慑古已有之,而真正将刑罚威慑建构为一套体系化的预防理论当属德国刑法学大师费尔巴哈。他认为,只有两种办法才能防止一般人实施违法犯罪行为:其一,提前用铁链子把潜在犯罪人锁起来,控制其身体自由,进而达到遏制犯罪的发生,然而此方法实践并不可行;其二,通过刑法立法威慑与刑罚执行威慑让潜在犯罪人产生心理恐惧而不敢越雷池一步,此所谓“心理强制”方法[5]23。换言之,刑罚威慑理论认为,与其通过“生理强制”方式来遏制犯罪,倒不如藉由“心理强制”方式更为可取。行为人会在内心中进行一个犯罪收益与成本的理性分析,因而当刑罚之害大于犯罪之利时,行为人会自动放弃犯罪。由此观之,为了达到刑罚所具有的威慑效应,在实际操作上必须具备两个前提条件:其一,必须使行为人在行为时,事先明确知晓究竟哪些行为属于犯罪,并由此伴随的法律后果;其二,当行为人意欲犯罪时,必须寄希望于行为人会通过理性计算犯罪利弊得失的方式从而放弃犯罪。需要追问的是,这两个理论假设能否变为现实实践?

首先,针对普通公众在行为时是否能够明确了解刑法规范这一条件,陈忠林曾断言:“普通公众基本上是不可能懂法的,或者说,要普通公众在日常生活中先了解法律规范的内容之后再决定如何行为基本上是不可能的!”[6]6例如,普通公众不可能先学习银行法,再去银行取钱;普通公众也不可能先学习道路交通法,再去过马路;普通公众更不可能先学习消费者权益保护法,再去商店购物。此外,在刑法条文与刑法司法解释规定多如牛毛的现代社会,想要全面系统掌握所有刑法内容,对专门研习法律专业的学子尚有不小的困难,更何谈要求普通公众能够做到这一点。事实上,普通公众的法律知识极其有限,公众对法律问题的了解比政府官员和许多学者所想象的要“贫乏”得多,即便是利益受法律保护的群体,他们对这些法律的了解也可能非常有限[7]140。因此,“社会治理刑罚化”的前提条件之一——普通公众须先了解刑法内容再去从事行为,几乎是“天方夜谭”。

其次,针对行为人在行为前要如“完全理性人”假设那样思考,这个条件在现实中也是极难实现的。随着认知科学、决策科学以及脑科学的深入研究,诺贝尔奖获得者西蒙指出,人类思维并非是“完全理性”而是“有限理性”,并非恪守“最优原则”而是遵循“满足原则”。具体表现为:“人只具备有限的信息收集与处理能力,人们在决策时可能没有一个完整的备选方案的集合……因此决策时个体并不考虑所有可能的选项及计算所有可能的结果,而是仅考虑几个有限的选项,并且一旦感到满意,就会停止搜索。”[8]20由此可见,行为人几乎很难做到清醒而全面的衡量犯罪的“收入”与“支出”,更遑论许多过失犯罪行为发生于一瞬间,不可能要求行为人有充足的时间与精力斟酌犯罪的利害关系。退一步说,即便行为人有充足的时间与精力去衡量,恐怕行为人更倾向于乐观地考虑犯罪行为带来的收益与满足而非犯罪恶果,这是因为“在人们的决策中,过度自信是一个最为普遍的问题,其所带来的潜在破坏性也是最大的”[9]190。进言之,反观社会生活的经验常识也不难发现,人既是感性动物也是理性动物,任何人都不可能类似于机器人似的“完全理性”地生活。由此度之,“社会治理刑罚化”的第二个前提条件——“完全理性人”的假设很难在现实生活中得到客观印证,这使得“社会治理刑罚化”可能不如刑事立法者所预期那样高效。

再次,“社会治理刑罚化”的作用发挥不仅受制于刑罚这一外在条件,更依赖于行为人对外在威慑的主观认知,也就是说,行为人对刑罚威慑的敏感性是“社会治理刑罚化”功能实现的关键中介。但问题是,由于不同个体之间的心理差异与生理异质,其对刑罚恐惧采取的反应措施也不尽相同,于是“社会治理刑罚化”对以下八类人员作用有限:(1)刑罚对法盲威慑作用不大;(2)刑罚对于蔑视刑罚者的威慑作用不大;(3)刑罚对有侥幸心理的犯罪人威慑作用不大;(4)刑罚对激情犯难起威慑作用;(5)刑罚对性情鲁莽者难收威慑之效应;(6)刑罚对过失犯难以发挥威慑作用;(7)刑罚对以受刑罚处罚来博取“英名”者威慑力不大;(8)刑罚对认识水平低、思想幼稚者威慑力有限[10]300。不可否认,刑罚威慑效应的发生这一客观效果必须作用于行为人的主观内心才能起作用,但实际生活中行为人的主观内心并非如“社会治理刑罚化”理论所预设的那么“整齐划一”“乖巧温顺”,这也是缘何“社会治理刑罚化”理论功效受限的重要原因之一。

最后,如果说“社会治理刑罚化”理论建构于犯罪人为什么会犯罪这一视角,那么从绝大多数社会公众为什么不犯罪这一反向视角,可能更易让我们理解并勾勒出“社会治理刑罚化”理论的真实图景。社会学理论认为,违法犯罪行为的控制方式主要有两大类型:内在控制与外在控制。其中,内在控制是指通过人们对法规范内化,并自我激励达至自动守法的效果;外在控制则是指通过正式或非正式的制裁措施督促人们遵守法律规范。值得强调的是,“大多数遵纪守法行为更多地依赖于由喜爱的亲社会的选择所引起的威慑,较少依赖于法律制裁的威慑。例如,令人满意的有创收技能的人不易被引诱去进行偷盗、抢夺、抢劫银行”[11]382,因而,“内化是对犯罪行为进行社会控制的最有效途径”[12]231,由此可知,社会公众守法的主要缘由在于其有内在的自我约束力而非外在刑罚惩罚所带来的威慑力。例如,针对已经内化了法规范的社会公众而言,一般而言他们不会去实施盗窃行为,这是因为他们相信盗窃是不道德的行为并被周围人所不齿,而非害怕被捕入狱,他们的良心、善恶观、道德观等内部机制充当了阻却犯罪的重要保障。毋庸讳言,社会公众遵守刑法而不去犯罪的主要抑制因素不但包括刑罚的威慑,更为重要的是来自刑罚外的威慑——自己内心的威慑与社会道德的威慑——这才是社会公众遵守刑法的最重要的动力来源。因此,对社会公众的行为心理与决策方式的深入剖析能帮助我们破除对“社会治理刑罚化”的“迷信”与“依赖”,达致对“社会治理刑罚化”更加客观、真实、全面的认知。

三、“社会治理刑罚化”之经验分析的质疑

“法律的生命不是逻辑,而是经验”[13],“社会治理刑罚化”的效果究竟如何?前文已从逻辑视角探明义理、剖析精要,但仍需从经验的维度进一步反思“社会治理刑罚化”的功能与效果。

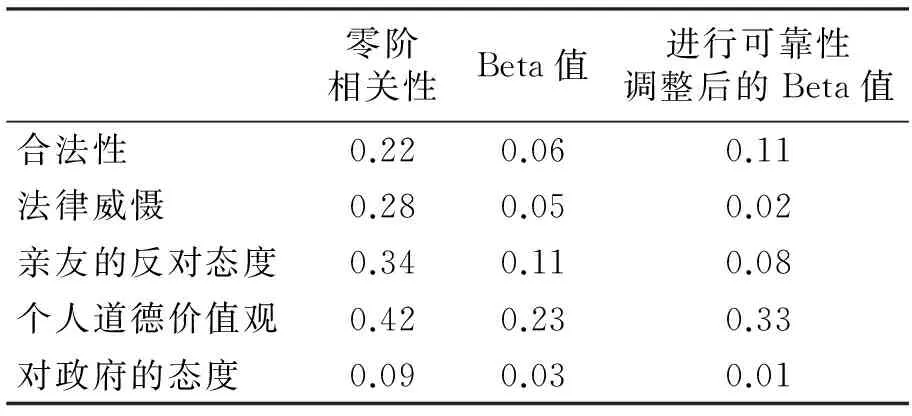

表1 各因素对人们遵守法律情况的影响[14]96

(一)大众心理调查的质疑

20世纪70年代,美国法律心理学家泰勒在芝加哥地区开展了一项关于“公众为什么遵守法律”的实证研究,着力于比较法律威慑、亲友的反对态度、行为人自身道德观念以及行为人对法律合法性的态度等几个因素对于公众遵守法律的影响力。泰勒团队的研究采用问卷调查法、访谈法、自我报告法相结合等方式收集数据并进行统计中的回归分析(表1),并选取六个与社会公众日常生活密切但被法律所禁止的行为样本:(1)制造噪音打扰邻居生活;(2)醉酒驾驶;(3)超速驾驶;(4)在商场盗窃小额财产;(5)违章停车;(6)乱扔垃圾。

泰勒通过数理统计分析后总结道:“促使人们遵守法律的最重要的规范性因素,是人们是否觉得遵守法律契合了他们的个人道德价值观,也就是他们对一件事是对是错的认识。第二个因素是,人们是否觉得遵守法律是自己应尽的义务,以及自己是否应当忠诚于法律当局……民主社会需要人们的规范性认同才能保障自己有效运作,只有人们的守法水平达到必要的程度,法律当局才能维持社会的有效运作,但是仅仅通过法律的威慑作用是无法达到这种效果的。”[14]106-107换言之,人们有可能高估了威慑对人们遵守法律的影响作用,而行为人对法律合法性的态度在促使人们守法方面发挥了不可小觑的作用。

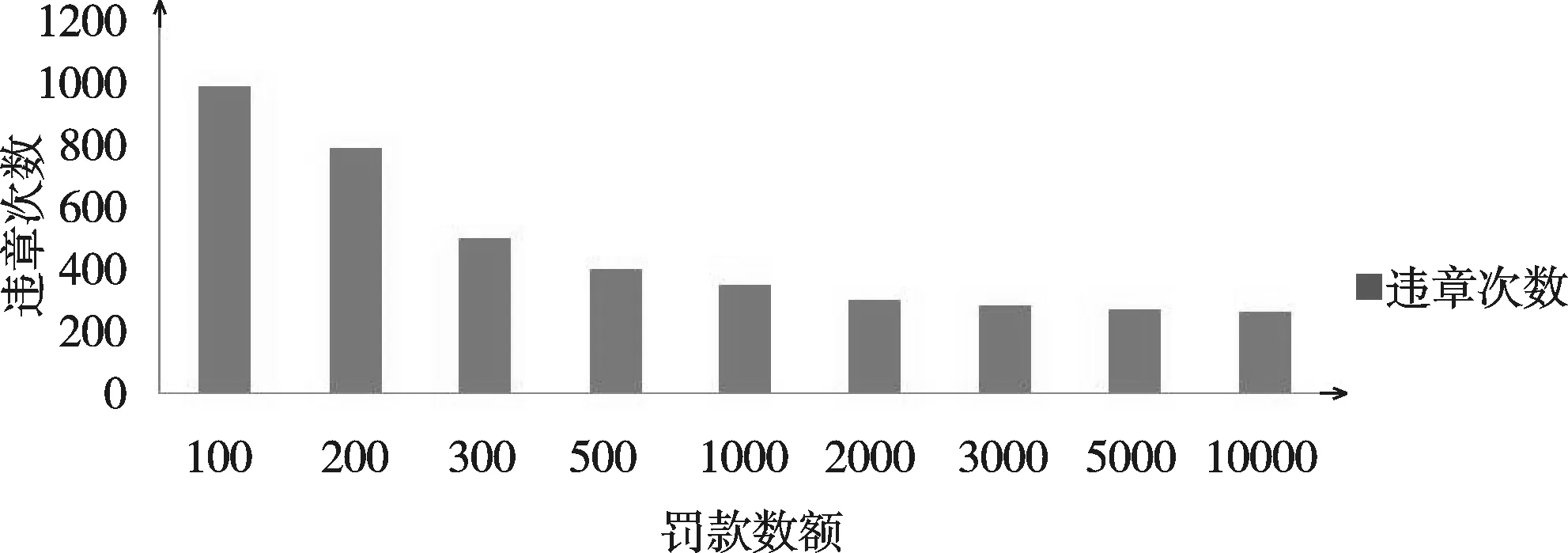

图1 违章停车的威慑曲线

此外,美国法社会学家弗里德曼也从经验视角提出了“威慑曲线”这一概念,并论证了刑罚威慑的有限性[15]87。具体而言,结合图1,假设某地区违章停车罚款是100美元时,该地区每年发生1 000次违章停车,当违章停车的惩罚由100美元上升到200美元时,则该地区每年发生的违章停车次数降低至800次,下降200次。当违章停车的罚款加重到300美元时,该地区每年发生的违章停车次数则降低至500次,下降明显。然而,随着罚款数额地不断递增,而每年发生违章停车的下降次数却趋于平稳,当罚款数额从5 000美元增加到10 000美元时,违章停车发生的次数仅仅只下降了5次。由此可见,刑罚威慑对于公众遵守法律确实有影响,但必须注意的是,这种影响力是有边界的而非绝对的,存在某种“临界点”,一旦超过了这个“临界点”,刑罚威慑的作用力会大大降低。

由此可见,通过对社会公众的守法心理结构的剖析与阐释,进一步明晰了刑罚威慑在促使公众遵守法律的有限性。毫无疑问,任何夸大刑罚威慑功能的论断越来越受到经验研究的质疑。

(二)犯罪心理调查的质疑

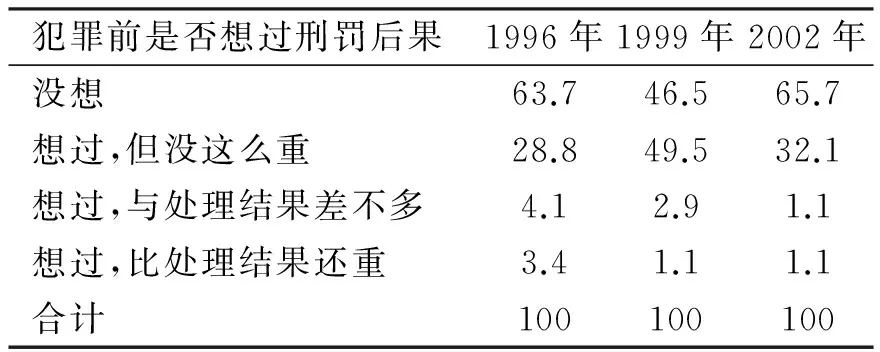

表2 犯罪人在犯罪前对刑罚后果的预见程度

单位:%

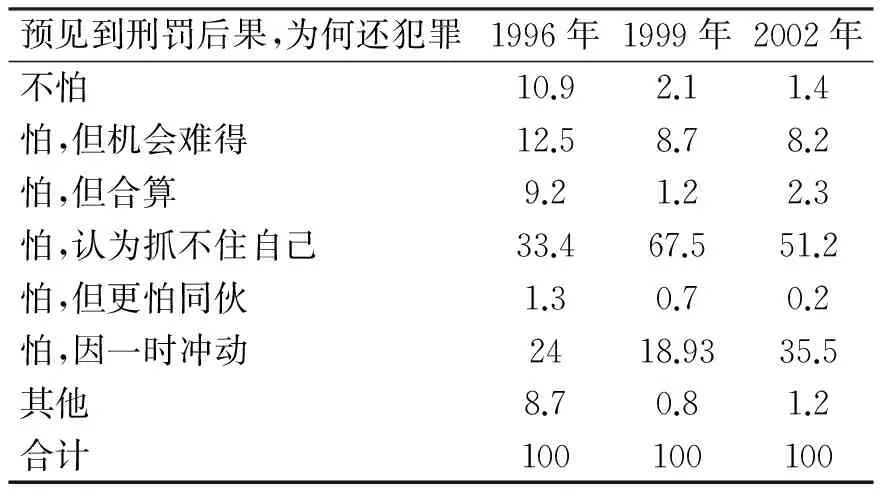

表3 预见到刑罚为何还实施犯罪的主要心理因素

预见到刑罚后果,为何还犯罪1996年1999年2002年不怕10.92.11.4怕,但机会难得12.58.78.2怕,但合算9.21.22.3怕,认为抓不住自己33.467.551.2怕,但更怕同伙1.30.70.2怕,因一时冲动2418.9335.5其他8.70.81.2合计100100100

单位:%

如果说美国学者泰勒的研究是以社会公众为视角,那么国内学者周路和他的团队研究则从犯罪人的角度,进一步帮助我们认识刑罚威慑对于犯罪人在犯罪决策时的影响力大小。学者周路对天津监狱中的全部刑事犯罪人开展了一项为期12年之久的大型调查研究,其中1996年、1999年、2002年针对刑罚威慑效应设计问卷并收集如下资料[16]504。

通过表2发现,1996年、1999年、2002年分别有63.7%、46.5%、65.7%的犯罪人在犯罪前根本没有想过刑罚后果,亦即“社会治理刑罚化”理论对如此之多的犯罪人竟全然无效。其次,1996年、1999年、2002年分别有28.8%、49.5%、32.1%的犯罪人在犯罪前低估犯罪后刑罚恶果,换言之,“社会治理刑罚化”理论对这些犯罪人只能起到部分效果。最后,1996年、1999年、2002年分别仅有7.5%、4%、2.2%的犯罪人在犯罪前仔细考虑刑罚后果,且其与实际判决差不多。由此可见,这个研究在经验上证明了“社会治理刑罚化”理论根基之一,“必须使行为人在行为时,事先明确知晓究竟哪些行为属于犯罪,并由此伴随的法律后果”在实践中很难实现,由此导致了“社会治理刑罚化”理论对于犯罪人在犯罪决策时的抑制作用效果并不明显。

通过表3,深入分析犯罪人预见到刑罚为何还实施犯罪的主要心理因素中排第一位的是侥幸心理,1996年、1999年、2002年分别有33.4%、67.5%、51.2%的犯罪人认为虽然害怕刑罚惩罚,但未必一定被抓获并受惩罚。排第二位的心理因素是冲动意识,1996年、1999年、2002年分别有24%、18.93%、35.5%的犯罪人持这样的观点。排第三位的心理因素是机会不错,1996年、1999年、2002年分别有12.5%、8.7%、8.2%的犯罪人非理性的衡量犯罪“收益”与“成本”后认为此次机会难得,值得冒险一试。由此可见,“社会治理刑罚化”理论根基之二,“当行为人意欲犯罪时,必须寄希望于行为人会通过理性计算犯罪利弊得失的方式从而放弃犯罪”在实践中几乎不可能实现,因为大多数犯罪人在犯罪时要么存有侥幸心理,要么会受冲动意识的影响,要么会高估犯罪收益而低估被抓风险,等等。

概而言之,大多数犯罪人在犯罪时根本没有预想过刑罚惩罚抑或严重低估刑罚惩罚,只有少部分犯罪人在犯罪时会仔细斟酌并考虑刑罚惩罚这一恶果,而在这极少部分犯罪人中占多数的犯罪人又受侥幸心理、一时冲动、机会难得等心理与外在因素的影响仍然实施犯罪。

(三)刑罚确定性经验研究的质疑

图2 1981年-2014年我国刑事案件破案率走势图

众所周知,刑罚确定性是刑罚威慑效应得以发挥的最重要条件,倘若犯罪后每一次刑罚处罚确定会与之相伴,那么对犯罪人而言,其再次犯罪的意志就会极度受挫,再次犯罪概率也随之骤然减小;而社会公众则会倍受鼓舞,增强对刑法规范有效性的信心,强化遵守刑法的意志。倘若犯罪后未必伴随着刑罚处罚,那么对犯罪人而言,其再次犯罪的意志就会受到强化,侥幸心理更加膨胀,继续实施犯罪的概率也随之大大增加,而社会公众则会对国家刑事司法公信力极度失望,对社会治安与公共安全感到担忧。职是之故,从“刑罚确定性”这一“社会治理刑罚化”理论的必要条件出发,来深入探讨中国刑事司法场域中“社会治理刑罚化”有效性程度具有重要意义。刑罚确定性的最重要的体现指标之一是我国刑事案件的破案率。为此,笔者通过《中国法律年鉴》查阅1981年-2014年这三十三间我国刑事案件破案情况,如图2所示。

可以看出,我国刑事案件的破案率总体呈下降趋势(图2),基本上可以分为两个时间段来分析:其一,从1981年-1999年,我国刑事案件的破案率总体分布在60%~80%;其二,从2000年-2014年,我国刑事案件的破案率总体分布在40%~50%。这三十三年间我国刑事案件破案率最高的是1987年的81.3%,最低的是2014年的36.9%。细心的读者可能发现一个饶有意思的现象:为何科学技术抑或侦查设备都不健全的1987年我国的刑事案件破案率却达到最高的81.3%,而科学技术抑或侦查设备都相对进步的2014年我国刑事案件破案率却降落到历史最低谷的36.9%?笔者认为,这是多方面原因所致,但有一点必须指出的是,1983年严打斗争中,部分基层公安机关囿于严打的效绩考核与政治压力而不得不提高刑事案件破案率,然而当时技术设备落后,于是不得不采用了“不破不立”的方式对待刑事立案,进而导致了立案数不能反映客观真实情况。据公安部《中国现阶段犯罪问题研究》课题组的实践调研发现,总体立案情况为刑事发案后而群众没有报案的约占1/3,群众报案后公安机关没有列入计算的约占1/3,真正被公安机关立案并统计上报的约占1/3[17]19-20。换言之,1987年的刑事案件破案率有“水分”。其次,我国刑事案件立案数从1997年新刑法实施时的163万件,遽然上升至2014年的653万件,增长了近3倍左右,而刑事案件的破案数自2004年以来一直在200~300万件,无疑我国刑事司法场域中出现了“人少案多”结构性矛盾,这是缘何我国刑事案件破案率总体不断走低的重要因素之一。

令人遗憾的是,当前我国刑事案件破案率呈不断走低之势,而我国刑事立法者面对社会治安每况愈下的现实并没有重视有效提升公安民警破案技术,增加公安民警实际数量,改善社会治安环境等措施,相反却更加倚重于刑罚威慑,希望通过不断加重惩罚砝码以期弥补刑罚确定性不足之缺陷,由此导致犯罪门槛不断降低,刑罚处罚力度不断提升,刑事案件持续增多。与此相应的恶果便是,刑事案件破案总数并没有显著提升,刑事案件破案率不断走低,我国刑事法治建设走入了一种恶性循环的死结——当犯罪数量增多,那么就加重刑罚惩罚,可是刑事案件破案率继续降低,于是更加依赖刑罚惩罚,导致犯罪门槛降低,犯罪数量又继续增加……实际上,“误信刑罚之威嚇力,不了解刑罚作用之界限、与犯罪发生之原因,只以为严刑峻法是防制犯罪之万灵丹,并不设法提高破案率,执行刑罚只求在法律上加重刑罚之规定,藉杀一儆百之方式,企图嚇阻其他之犯罪者,这种想法与作法,可以说并不完全了解事实与法理之真相,当然不能真正使问题获得解决。”[18]158

四、“社会治理刑罚化”之实践分析的质疑

不容置疑,实践是检验真理的唯一标准,因此如果要检验“社会治理刑罚化”理论的实际功效,可用以下原理作为实践检验机制:一方面,以监禁刑为例,监禁刑是除死刑之外的刑罚手段中最严厉的制裁措施,因而监禁人口率越高,原则上即显示该国的刑事司法机关对于犯罪者的惩罚态度越严厉,而根据“社会治理刑罚化”的理论逻辑,通过对特定犯罪人适用刑罚措施可以威慑到社会大众不愿抑或不敢犯罪,此时犯罪率就应该有效降低;反之,如果监禁人口率越低,则犯罪率就越高。概而言之,监禁人口率与犯罪率之间应该存在着一个负相关关系,倘若实践中监禁人口率与犯罪率之间存在负相关关系,则可以证明“社会治理刑罚化”理论在实践中确实发挥重要功效;倘若实践中监禁人口率与犯罪率之间不存在负相关关系,甚至是正相关关系时,则可以证明“社会治理刑罚化”理论在实践中功效不显著,甚至极低。另一方面,根据“社会治理刑罚化”理论的逻辑,通过对特定犯罪人适用刑罚,让其明确知道犯罪之苦必然大于犯罪之乐,从而不敢再次犯罪(特殊威慑),因而倘若犯罪人再次犯罪率总体降低则说明“社会治理刑罚化”理论有效性,倘若犯罪人再次犯罪率总体升高则说明“社会治理刑罚化”理论无效性。由于我国政府对再次犯罪率这一敏感数据不予公开,于是笔者采纳第一种方案即验证监禁人口率与犯罪率的关系来论证“社会治理刑罚化”理论的实践效果。

(一)监禁人口率

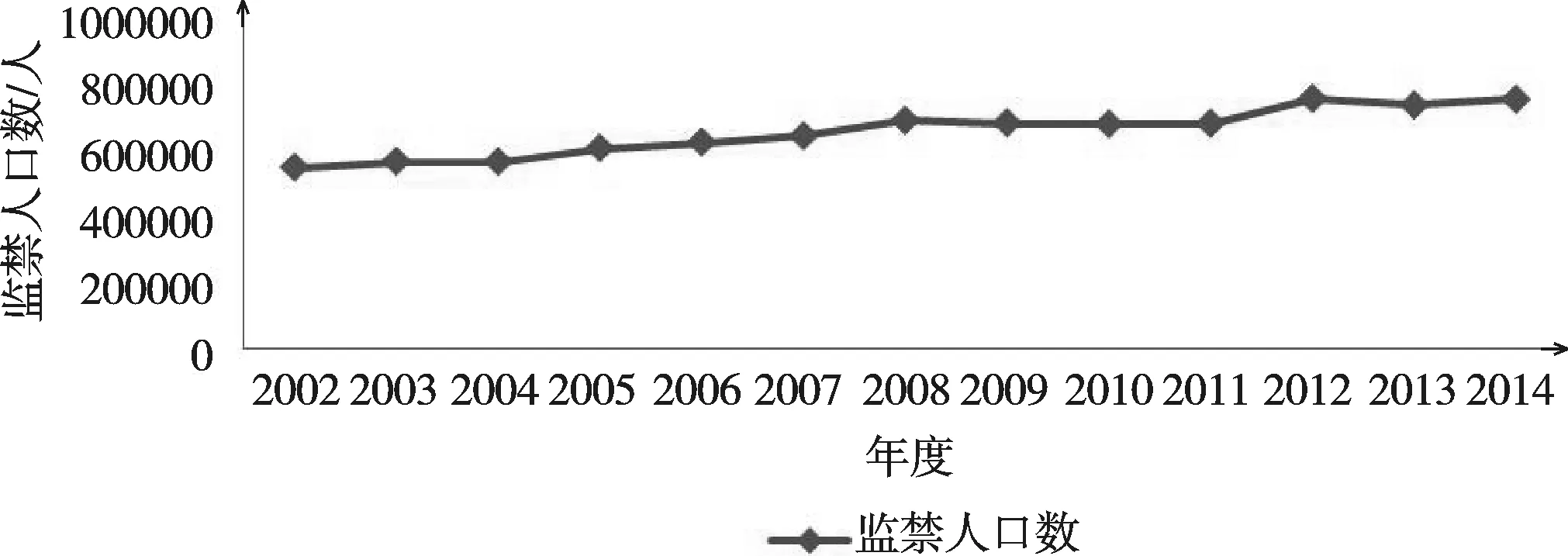

图3 2002年-2014年我国监禁人口数走势图

一般而言,监禁刑是指剥夺犯罪人人身自由为主要内容的刑罚方法,目前我国刑法中规定的拘役、有期徒刑、无期徒刑等刑罚都属于监禁刑的范畴。而非监禁刑与监禁刑相对,法理上分为量刑的非监禁化与行刑的非监禁化。行刑非监禁化是对判处监禁刑的罪犯附条件地不执行,或在监狱和其他监禁机构之外执行刑罚的行刑趋势,在我国,缓刑、假释、监外执行以及赦免等刑罚执行方法或执行制度是行刑非监禁化的具体表现。因此,监禁刑人数=有期徒刑人数+无期徒刑人数+拘役人数;监禁人口率=监禁刑人数/人口总数。笔者查阅2002年-2014年《中国法律统计年鉴》与《中国统计年鉴》并绘制图3。

需要特别说明的是,由于《中国法律统计年鉴》因各种外在因素并没有单列每年判处死刑的人数,因此笔者根据《中国法律统计年鉴》的分类来计算监禁人口数量时将判处五年以上至死刑的人数、五年以下有期徒刑人数、拘役人数,这三者相加算总数并未能减掉判处死刑的人数。但死刑的人数占监禁人口总数的比重微乎其微,因此这对计算我国监禁人口率的影响可以忽略不计。

根据图3可以看出,从2002年-2014年我国每年被判处监禁刑的人口数总体呈不断递增趋势,在这十三年中,监禁人口数最低点是2002年的551 113人,最高点是2012年的762 675人,2012年相比2002年监禁人口数增长了38.39%。这十三年判处监禁刑的人口总数为8 597 458人,平均每年判处监禁刑的人数为661 343人。

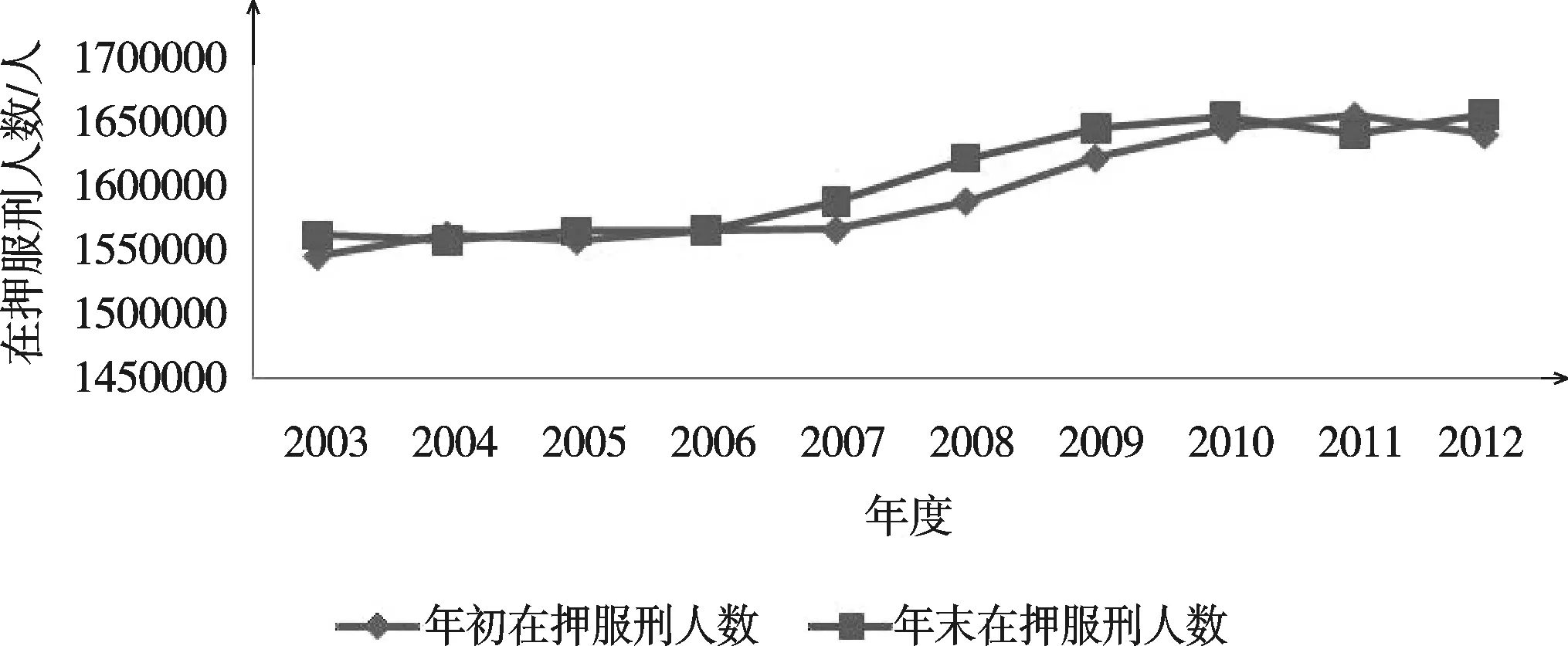

图4 2003年—2012年我国在押服刑人数

根据图4可以看出,2003年-2012年我国在押的服刑人数总体也是呈不断递增态势,从2003年的约156万人上升至2012年的165万人左右,平均增速为6%左右。虽然在押服刑人员总数并未大幅增长,但从绝对数字来看,我国监狱在押服刑人数还是较高的,据2010年全球统计资料表明,全世界大约有1 010万的监狱人口,其中美国为229万人、中国为164万人和俄罗斯为81万人,中国监狱人口占全世界监狱人口的1/6[19]210。

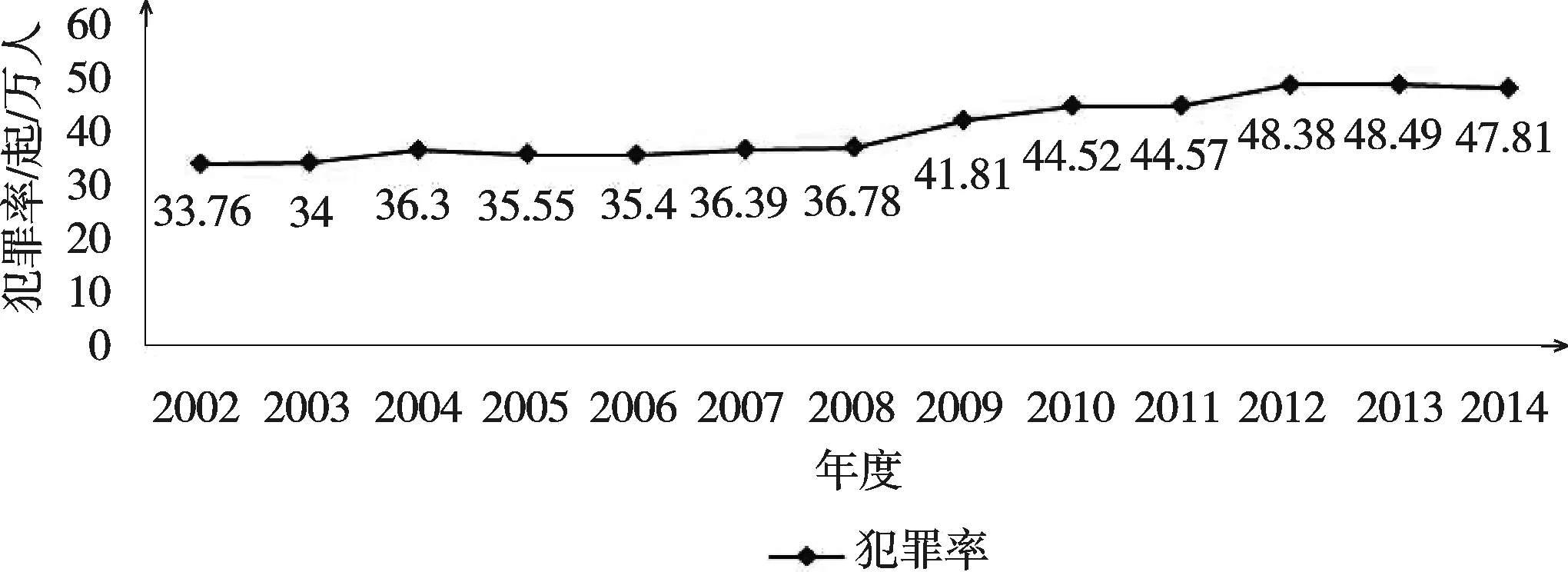

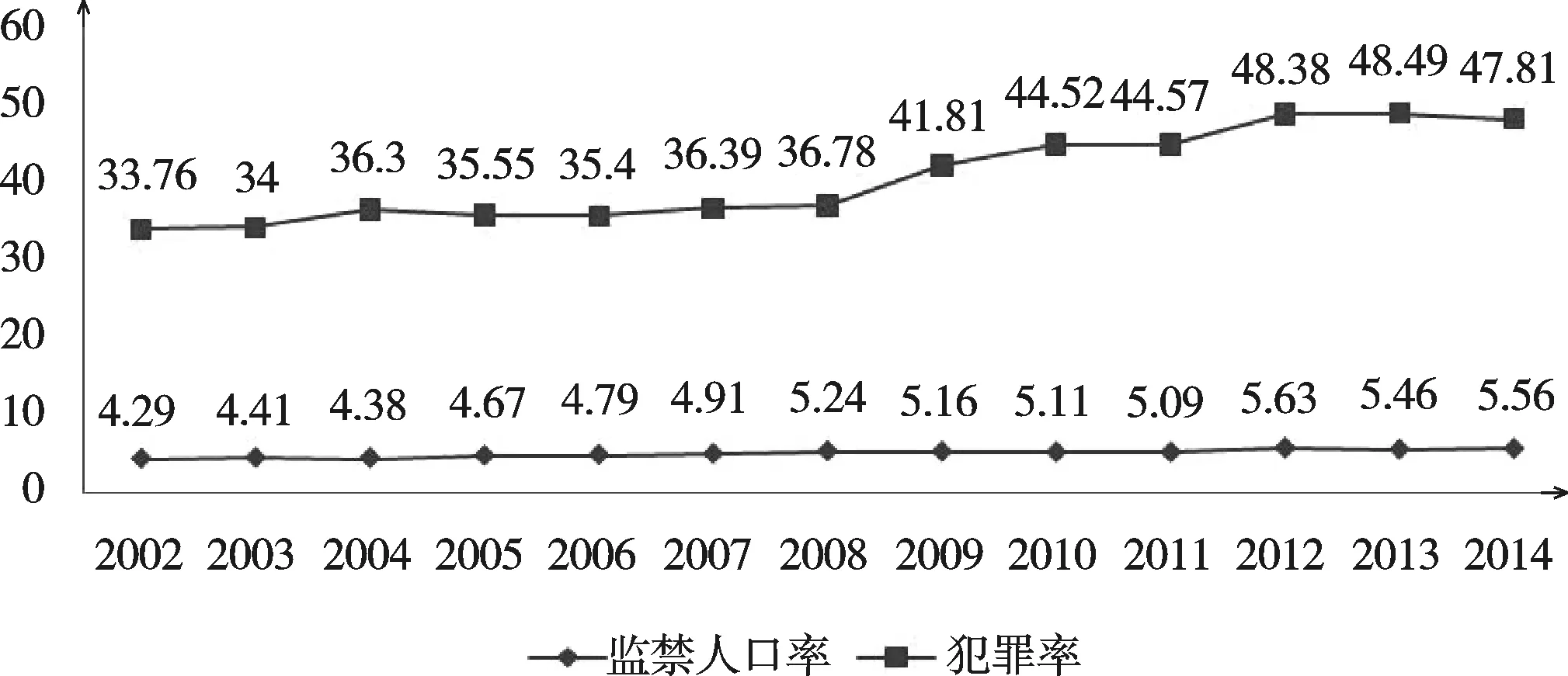

图5 2002年-2014年我国监禁人口率走势图

根据图5可以看出,从2002年-2014年我国每年的监禁人口率总体呈递增态势,其中2009年、2010年、2011年轻微地下降。从2002年-2014年间,监禁人口率最低的是2002年的4.29人/万人,最高的是2012年的5.63人/万人,2012年相比2002年监禁人口率增长了31.24%。根据图5发现,无论是我国每年判处监禁刑的人口数,还是我国每年的监禁人口率,总体而言呈增长趋势,这也与前文分析的立场基本吻合,亦即当下我国刑事立法者越来越信赖与依靠“社会治理刑罚化”,刑罚威慑效应已经成为指导刑事立法、刑事司法与刑罚执行的重要依据与参考,但“社会治理刑罚化”理论的实践效果究竟如何?监禁刑人口数与监禁人口率的不断递增能否有效降低我国刑事犯罪率等问题的解答,需要统计我国刑事犯罪率才能解开这些疑惑。

(二)犯罪率

犯罪率是标示犯罪状况的一个最为重要的犯罪相对数,它是指特定时期、特定区域内已知犯罪案件总数与该区域人口总数之比。其计算公式为:

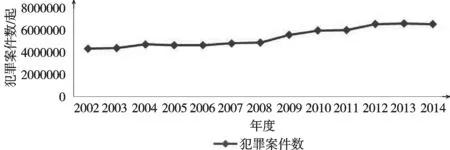

图6 2002年-2014年我国犯罪案件数走势图

犯罪率=特定区域犯罪案件总数/特定区域人口总数[20]169。需要指出的是,笔者采用广义的犯罪概念,即认为犯罪案件数等同于公安机关刑事立案数,因此,犯罪率=特定区域刑事立案总数/特定区域人口总数。根据《中国法律统计年鉴》和《中国统计年鉴》笔者绘制图6。

图7 2002年-2014年我国犯罪率走势图

图8 监禁人口率与犯罪率关系走势图

根据图6可以看出,从2002年至2014年我国犯罪案件总数总体呈不断递增之势,其中,最低点是2002年的4 336 712起,最高点是2013年的6 598 247起,2013年相比2002年增长了52.25%,可见增长数量十分惊人。根据图7,可以看出,从2002年—2014年我国犯罪率总体呈不断增长的趋势,其中,最低点是2002年的33.76起/万人,最高点是2013年的48.49起/万人,2013年相比2002年增长了43.63%。根据图8,可以看出,我国监禁人口率与犯罪率呈正相关关系,通过SPSS软件计算得到两者的相关系数为0.871737(P<0.05),显著相关,亦即当监禁人口率增长,犯罪率也随之增长,因而可以初步得出以下结论:刑罚强度的轻重对犯罪的预防与遏制效果并不明显,“社会治理刑罚化”理论在实践中发挥预防与遏制犯罪的作用极其有限。

五、结语

伴随着风险社会的悄然而至,社会安全问题每况愈下,刑罚作为最严厉的社会控制手段被大肆倡扬,然而控制效果却不甚明显,刑法规范持续增多但犯罪数量却不断增多;监狱关押人满为患但社会治安却不见好转。毋庸置疑,问题症结在于刑事立法者对“社会治理刑罚化”过度迷信,而“对刑罚的迷信,是各种政治迷信中最为根深蒂固之一种”[21]75。具体而言,“社会治理刑罚化”理论极力强调刑罚手段的有效性,旌扬刑罚预防犯罪与维护秩序的功能,并以刑罚目的正当性反证手段的合法性,这看似为保障人权竭尽心力、鞠躬尽瘁,但效果却不尽如人意,值得反思。必须看到,一方面“犯罪的形成,有其生理的、心理的、社会的因素,造因至为复杂,因而矫治犯罪的对策也应该从多方面着想,为缜密详密的研究,才能收对症下药、药到病除之功。如计不及此,徒逞一时之快,仍倡为刑乱国用重典之论;或仍然迷信刑罚之绝对性,天真地以为可以‘杀一奸之罪,而止境内之邪’,将见抱薪救火,薪不尽而火不减!”[22]1另一方面,“在法律空白之际,刑罚的及时出场看似能够一劳永逸的去除新型犯罪之害,并给予蠢蠢欲动之潜在犯罪者以当头警钟,实则不然,以刑罚之恶抑制犯罪之恶只能衍生双重之恶,对社会而言并无多大促进意义。”[23]正是缘由于此,抑制犯罪并非仅凭刑罚威慑功能,而须依靠社会全面发展,李斯特提出“最好的社会政策就是最好的刑事政策”[24]229实为至理。

[1]魏汉涛:《风险社会的刑法风险及其防范》,载《北方法学》2012年第6期。

[2]陈兴良:《犯罪范围的扩张与刑罚结构的调整》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2016年第4期。

[3]柯耀程:《变动中的刑法思想》,北京:中国政法大学出版社2003年版。

[4]赵宝成:《威慑刑论的经验证明和当代修正》,载《人民检察》2010年第11期。

[5]王皇玉:《刑罚与社会规训》,台湾:元照出版公司2009年版。

[6]陈忠林:《刑法散得集Ⅱ》,重庆:重庆大学出版社2012年版。

[7](英)罗杰·科特威尔:《法律社会学导论》,彭小龙译,北京:中国政法大学出版社2015年版。

[8]庄锦英:《决策心理学》,上海:上海教育出版社2006年版。

[9](美)斯科特·普劳斯:《决策与判断》,施俊琦等译,北京:人民邮电出版社2004年版。

[10]许发民:《刑法的社会学分析》,北京:法律出版社2003年版。

[11](美)班杜拉:《思想和行动的社会基础——社会认知论》(第1卷),林颖等译,上海:华东师范大学出版社2001年版。

[12](美)戴维·波普诺:《社会学》(第十一版),李强等译,北京:中国人民大学出版社2008年版。

[13](美)小奥利弗·温德尔·霍姆斯:《普通法》,冉吴、姚中秋译,北京:中国政法大学出版社2006年版。

[14](美)泰勒:《人们为什么遵守法律》,黄永译,北京:中国法制出版社2015年版。

[15](美)劳伦斯·M.弗里德曼:《法律制度——从社会科学角度观察》,李琼英等译,北京:中国政法大学出版社2004年版。

[16]周路主编:《当代实证犯罪学新编——犯罪规律研究》,北京:人民法院出版社2004年版。

[17]吴鹏森:《城市犯罪与基层治理》,北京:社会科学文献出版社2013年版。

[18]谢瑞智:《犯罪学与刑事政策学》,台湾:文笙书局2002年版。

[19]张德军:《中国自由刑制度改革研究》,北京:中国政法大学出版社2014年版。

[20]王牧:《新犯罪学》,北京:高等教育出版社2010年版。

[21]陈兴良:《本体刑法学》,北京:商务印书馆2001年版。

[22]林山田:《刑罚学》,台湾:台湾商务印书馆1983年版。

[23]徐伟:《刑罚正性心理效应的影响因素及其实现路径》,载《中国刑事法杂志》2015年第6期。

[24]马克昌:《近代西方刑法学说史》,北京:中国人民公安大学出版社2008年版。

责任编辑 胡章成

Criticism of “the Punishment of Social Governance”:Logic, Experience and Practice

XU Wei,

SouthwestUniversity

“Punishment of social governance” means that the power of punishment in the process of social governance is increasingly expanding and increasing trend. "Social governance penalty" trying to enforce by express declaration and punishment of criminal legislation and punished, Shen Chang deterrent effect, illegal derogatory evil size, good guidance law. However, logically, "social governance penalty" clear criminal law to advance public default implementation is almost impossible, but expect the public face of completely rational decision-making impossible; from experience, social governance penalty deterrent psychological coercion overvalued, inner constraints and moral control is the primary power - law; from the practice, "social governance penalty" of the birth of prison population rate continued to soar, and the crime rate is high, the crime prevention backfired. Therefore, the social transition period, to be more careful use of punishment rather than wanton expansion and aggravated.

social governance; penalty; penalty power

徐伟,法学博士,重庆邮电大学网络空间安全与信息法学院讲师

国家社科基金青年项目“刑法渊源中的立法科学化基本问题研究”(16CFX025)的阶段性研究成果;中央财政支持地方高校建设项目“特殊群体权利保护与犯罪预防研究创新团队”的阶段性成果

2016-12-12

D924

A

1671-7023(2017)03-0115-08