浅说余白

2017-05-10许传良

□许传良

浅说余白

□许传良

“半尺姑苏景,风流笔下含。虚灵挪半壁,雅致在江南。”此为笔者客次江南小城时所见。雅舍素壁之上,两幅不足半平尺的姑苏山水画,略有参差,没有于正中布置,而是巧妙地悬之于中间偏右上之处。本显空灵的国画,在大半素壁的映衬之下,一派精致与典雅,与斯地园林之美相融成趣,堪称完美。所谓“静故了群动,空故纳万境”(苏轼《送参寥师》句),是生活中随处可见的余白艺术,令人过目不忘。

以之观书法艺术,无论变化丰富的点画、欹正开合的结体,还是不拘一格的章法,在历代经典法帖中,以“余白”之视角,我们都能发现别样的美。甚至可以说,正是各种形式的余白,才对比出了法帖各自的气息与格调。比如,明代书家徐渭之狂狷、董其昌之空灵等,都与之相关。

不妨再深入一些。余白艺术当始于最基本的笔画,由笔画的轻重以及笔画之间的疏密,形成了不同形式的“白”。厚重者易实,而“白”不易得,故以点画轻处理之。比如颜体楷书,外重内轻,注重外拓之内的留白。而欧体楷书则内紧外松,注重字外留白。当然,点画之间的余白没有固定之则,有时巧妙变化,亦可使“白”处更加突出。比如,八大山人单字之内的笔画,疏密不同,且加大空间对比;米芾行书之中的并笔、王铎行草书中的连绵等,衍生出了各家不同余白之招式。尺幅之内,字字相衔,或实连,或虚接,此在行草书中更见匠心。五代杨凝式《韭花帖》,空灵婉约,与其字里行间之余白不无关联。明代黄道周行书字距小,而行距疏朗,戛戛独造,成为区别于同时代所有“尚态”书家的重要标志。

一幅完整的经典之作,落款处可体现出书者更多的书写背景和性情,临习者往往忽略其重要性,而此处恰恰为成就其完美之不可或缺。不论“二王”手札“顿首”二字之洒脱无羁,还是东坡尺牍“几月几日”之意犹未尽,总是在收尾处精心写出,且此处最为开阔,也几乎成为每一件尺牍的呼吸点——想来,每每惊奇不已。此类落款与主体之余白对比,还可联系到明清之际的高堂大轴,如明代倪元璐的章法之奇崛,其大多数作品中仅能见到的两三字名款,让我们更见识到书家留白之大胆与独诣。

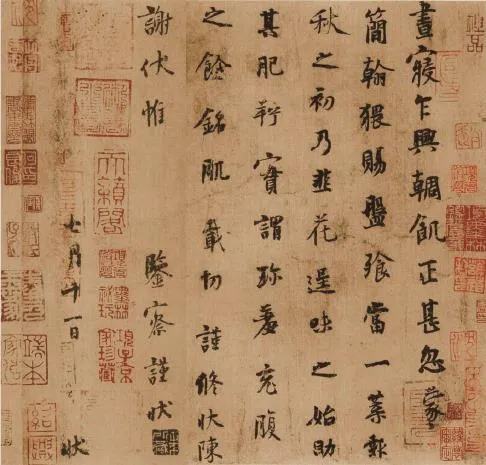

《韭花帖》五代·杨凝式 26cm×28cm 北京故宫博物院藏

因此,就作品之完整而言,笔墨止,则空白留,只是需要钤印以完备。故而,从余白艺术而言,除非化解矛盾或补充不足,否则印章愈多,愈破坏余白之美,不可不察。

笔墨之中,“白”与“黑”是一处平衡存在,所谓“计白当黑”正是此意。当然,也可以“计黑”以“当白”。然而,毕竟落墨为字,聚墨成形,一般而言,还是有笔墨处为多。因此,若“白”之不足,则可于有墨处借之,或借墨色之轻与笔画之轻以达到“黑”与“白”相协调。比如怀素《自叙帖》,奔蛇突虺、旋风骤雨之势,细而不弱之线质,增加了横卷之中的“白”,也增加了其飞扬之态。再比如现代书家林散之,亦擅留白,其草书用墨苍润淋漓,用笔轻盈婉转,凸显出一派仙风道骨。

笔下所现之“白”,既可理解为笔墨完成之后的意象,也可理解为一种动态的变化过程。“余”作剩余、空余之意,“白”为“余”之最终轨迹。在一点一画的顺行之中,笔画挪让,结字收放,行行互为依存,乃至谋篇完成全部,都是在未知之中的随机处理。遇到疏处,使之可以“跑马”,加大余白;遇到密处,使之尽量不透风,减少余白。二者相激相荡、相克相生,几乎难以独立存在。

这让人不禁联想到其他艺术门类:音乐之中有休止符,或长或短,带给人不同的遐想;中国古典戏剧,虚拟的场景和动作,如梦似幻,却使观众对戏中的每一丝细腻的情绪感同身受;文章之中的省略号,则衍生出了不同含义;国画之中画鱼不画水,更见生动之趣;园林中的窗,或吸纳或延伸,更见天地广阔……余白之美,真可谓无处不在。

总而言之,“余白”一题,可谓大矣。由书及人,如果说魏晋士人刘伶“以天地为栋宇”是一种大余白,略显夸张意味的话,那么,崇尚自由的人生,确实需要一种实实在在、安顿心灵的余白,此乃毕生修炼之所需。而在空空色色之中,以空观色,似乎唯见余白,岂不是人生之最高境界?

《富贵平安图》明·徐渭 纸本 118.5cm×51cm