论“到(了)+时间词语”之类格式充当时间分句

2017-05-09匡鹏飞

匡鹏飞

(华中师范大学语言与语言教育研究中心,湖北武汉,430079)

若复句的某一分句(一般是前分句)主要用于表达与另一分句(一般是后分句)所述事件有关的时间意义,该复句就是“时间复句”。其中,表示时间的分句可称为“时间分句”,被修饰的分句可称为“正分句”。匡鹏飞[1]曾把时间复句分为“时间背景类时间复句”(下文简称“时间背景复句”)和“事件背景类时间复句”(下文简称“事件背景复句”)两大类。龚琼芳等[2]讨论过事件背景复句中的一种;匡鹏飞[3]所探讨的则属于时间背景复句。时间背景复句又可分为“无标式时间背景复句”和“有标式时间背景复句”。有标式时间背景类时间复句的时间分句,既可以直接指明主句所述事件发生的时间,也可以间接表明与主句所述事件相关的一个时间概念。匡鹏飞[4]研究的由“过(了)+时间词语”之类格式充当的时间分句,属于后者。本文所要讨论的由“到(了)+时间词语”之类格式充当时间分句,除了极少数情况外,绝大部分都属于前者。本文凡是没有标注出处的例句,皆来自北京大学中国语言学研究中心语料库(CCL语料库)。

一、“到(了)+时间词语”分句的语表形式

1.1 “到(了)”是时间背景复句中较为常见的形式标记。其中,“到”和“到了”在用法上略有区别:当正分句表示已然事件时,时间分句一般用“到了”,但也可以用“到”;当正分句表示未然事件时,时间分句倾向于用“到”,但也可以用“到了”。请看下面的例句:

(1)到了下午三点,整个世界好像又活过来了。(宋潇凌《中途下车》,《2002年中国中篇小说精选[上]》,长江文艺出版社2003年)

(2)到下午2点,现场营救工作才结束。

(3)到那时,人们将获得更多更新的宇宙信息。

(4)到了那个时候,我们有可能对第三世界的贫穷国家提供更多一点的帮助。

例(1)和例(2)表述的是已然事件,一般用“到了”,如例(1),但也可以用“到”,如例(2);例(3)和例(4)表述的是未然事件,一般用“到”,如例(3),但也可以用“到了”,如例(4)。

有时,在“到(了)”之前还可能有时间副词或估测副词对“到”进行修饰。例如:

(5)已经到五月了,士兵们还穿着破棉衣。(杜鹏程《保卫延安》)

(6)约莫到了一更天的时候,赵州禅师在静修默想中突然觉察到有一股阴冷杀气向他袭来。

(7)大约到了午夜时分,突然一阵急骤的敲门声,吓得全家人都醒了。

上述三例中,在“到(了)”之前分别有副词“已经”、“约莫”、“大约”对它进行修饰。

除了“到(了)+时间词语”之外,类似结构还有“等到+时间词语”、“直到+时间词语”等,其语法意义都大致相同。例如:

(8)等到那时,我要亲手扶持几个失学儿童,供他们上学、成人、成材,报效祖国……

(9)等到那个时候,日子就会好起来的。

在引领时间分句时,“等到”之后的成分可以是由“那(个)+时(候)”组成的定中形式,但更常见的是某个现实性事件。如果其后是时间词及其组合形式,“等到”中“等”就为动词性的“等待、等候”之义,“等到”不再是一个时间分句的标记,其结构应分析为“等+/到+时间词语”。例如:

(10)等到下午三点半,镇里还无人打电话给他,倒是小许敲门进来了。

(11)等到十一月初,洪塔山和田毛毛终于回来了。

上述两例中“等”的意义都很实在,是动词“等待、等候”之义,因此“等到”并非时间背景复句的形式标记。而当“等到”之后的成分是某个现实性事件时,整个复句就应是事件背景复句也非时间背景复句。可见,“等到”作为时间背景复句的形式标记时,使用范围很窄,仅限于其后成分为“那(个)+时(候)”之类定中形式的少数情况。因此,“等到+时间词语”是“到(了)+时间词语”的一种不太常用的变体。

“直到”之后虽然可以出现时间词及其组合形式,但它与“到(了)”相比,存在两个差异:一是意义上多了一个“一直”的意思,二是其后一般不出现“了”。比如:

(12)直到下午五点,孙万林才抱着一捆书回家。

(13)直到这一刻,她都没有意识到自己有多么疲倦。

而且,“直到”的使用频率远不如“到(了)”。因此,“直到+时间词语”应看作“到(了)+时间词语”的一种下位句式。

由于上述原因,本文的讨论,只包括“到(了)+时间词语”格式。

1.2 我们把能进入这类分句的表示时间的词或短语统称为“时间词语”,这些时间词语的形式较为丰富,可分为简单形式、定中形式和同位形式三类。

1.2.1 简单形式

简单形式主要是各种时间词及其组合而成的短语。如上述例(1)中的“下午三点”是时间词“下午”和“三点”的组合形式。再如:

(14)到了1955年,他和睡眠完全绝缘了。

(15)到了夜晚,火湖向天空中喷出的熔岩泉就形成了迷人的“节日焰火”。

例(14)、例(15)中的“1955年”和“夜晚”都是时间词。匡鹏飞[5]所讨论的“过(了)+时间词语”格式,能进入其中的时间词语一般只能是这一类简单形式。

时间词语之后还可以出现表示大约时间的“左右”、“光景”等成分。例如:

(16)到上午十点左右,急诊量并没有像夜班大夫说的那么多。

(17)到晚上七点钟光景,跟昏黑的暮色一齐来的,是总同盟罢工的势将瓦解。

能进入这一结构的时间词语基本都是时点,只在极少数情况下可以是时段,例如:

(18)到了八个月,他学会记住几个字,并吃力地模仿其中最重要的字——“妈妈”。

1.2.2 定中形式

定中形式较为复杂,有多种结构模式,但基本可以概括为“NP/指代词+时候/时/天/日子”。其中,作为中心语,“时候”最具有代表性,与之大致同义的,还包括“时间、时刻、时分、时代、时期”等。如上述例(3)中“那时”、例(4)中“那个时候”属于“指代词+时候/时”结构。作为修饰语的NP,指广义的名词结构,既可以是普通名词,还可以是时间词或是表示年龄的短语。如:

(19)到了中学时,我更迷京剧了,对京剧艺术家也特别崇拜。

(20)到了午饭时间,武汉市的同志请江泽民到市委就餐。

例(19)中的“中学时”、例(20)中“午饭时间”的修饰语都是普通名词。再如:

(21)到了下午的时候,只有一半人才能够进入最后的面试。

(22)到了春秋时代,这种革新精神更为突出。

(23)到了四十多岁的时候,他才重新出来做官。

例(21)中“下午的时候”、例(22)中“春秋时代”的“下午”和“春秋”都是时间词;例(23)中的“四十多岁”是表示年龄的短语。

有时,“时候”之前的修饰成分可以省略,从而以无定形式表示有定的意义。例如:

(24)到了时候,项处果然死了。

例(24)中“时候”之前虽然没有修饰性成分,但其具体所指应是上文中曾提及的某个时刻,因此,它在形式上虽然是个光杆名词,但却如同上述“NP/指代词+时候”定中结构一样,表示定指性的时间概念。

需要说明的是,这类结构中的定语还有可能是个VP,从而构成“VP+时候/时/天/日子”的语表形式。对此,我们把它们分为两种情况。如果VP是个较为简单的动词短语,并不陈述一个具体事件,则“到(了)+VP+时候/时/天/日子”仍视作时间背景类时间分句。例如:

(25)到了吃中午饭的时候了,该镇赵场棉花收购组的收棉场内依然人欢马叫,热闹非凡。

(26)到了擦药的时间,陈瑞良很仔细、耐心地帮她擦药。

(27)到了日落西山时分,佘山周围竟是万里无云。

上述3例中的定语“吃中午饭”、“擦药”、“日落西山”不仅较为简短而且都不陈述某个具体事件,因此,它们与NP和指代词一样,只是从具体时间上对中心语“时候”进行修饰限定,整个时间分句仍是属于时间背景而不是事件背景。比如,例(20)的定语“午饭”和例(25)的定语“吃中午饭”,虽然一个是NP,一个是VP,但整个时间分句在表示时间的方式上并没有本质区别。

但是,如果“到(了)+VP+时候/时/天/日子”中VP的结构相对复杂且表述一个具体的现实事件时,时间分句表达时间的方式就发生根本性变化,不再是时间背景类时间分句而是事件背景类时间分句,因而整个复句也就不属于时间背景复句而属于事件背景复句,例如:

(28)到了这个戏上演的时候,她的脚病不仅未见好转,反而更加严重了。

(29)到冬儿临走的时刻,大家才知道她选择了湖北最荒僻遥远的山区湖北口。(池莉《你是一条河》,《池莉小说精选》,长江文艺出版社2000年)

上述2例中作为定语的VP“这个戏上演”“冬儿临走”都是主谓成分较为完整的VP结构,都表述一个现实的事件;从整个复句来看,是以时间分句所述事件发生的时间作为背景,来指明正分句所述事件的发生时间。可见,类似这样的句子应归属事件背景复句,不属于本文研究的范围。

1.2.3 同位形式

同位形式指由“时间词+那天”组成的同位结构。这类形式相对较为少见,例如:

(30)到了中秋节那天,大家一起动手,杀死“鞑子”,揭开了起义的序幕。

(31)到了小年夜那天,这份热闹达到高潮。

例(30)、(31)中“中秋节那天”和“小年夜那天”都是由“时间词+那天”组成的同位结构。此外,该结构中的“时间词”也可以是由两个时间词组合而成的短语,例如:

(32)到了第二年端午节那天,他终于能够起床了。

不过,此类结构中如果时间词是普通名词或简单动词短语,即使它们与“时候”之间没有出现“的”,它们也仍是“时候”的定语,整个结构仍是定中结构而非同位结构。例如:

(33)到了晚会那天,我和钟瑞粉墨登场,夫唱妇和。

(34)到了赶场那天,她真的早早抱着女婴上了街。

1.3 除了肯定形式,“到(了)+时间词语”还存在否定形式,即“不/没到+时间短语”,其中,“不到”之后一般是时段性时间词语,而“没到”之后则既可以是时段性时间词语,也可以是时点性时间词语。例如:

(35)不到半天时间,站票就被市民争购一空。

(36)还没到下班时间,你们就准备溜号啦。(杜光辉《证人》,《中篇小说选刊》2003年第5期)

(37)没到十天,起义军就聚集了几万人马。

二、“到(了)+时间词语”分句的语法意义

“到(了)+时间词语”之类格式作为时间分句,它与正分句之间所构成的时间修饰关系,根据时间词语是时点性时间词语还是时段性时间词语以及正分句中动词结构的语义特征而有所差异。不过,在这类复句中,“到(了)+时间词语”中时间词语表示时点的情况要远远多于表示时段的情况。

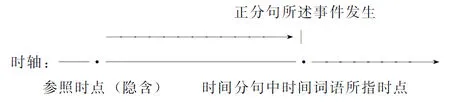

2.1 当时间词语为时点性时间词语时,若正分句中的动词结构为非持续性的,整个分句包含[变化]的语义特征,时间复句的语法意义为:到了时间分句中时间词语所指的那个时点,正分句所述事件发生了。这类复句中,实际包含着三个时点:参照时点、时间分句中时间词语所指时点和事件发生的时点。其中,参照时点隐含于上文或语境之中,在时轴上它位于时间分句中时间词语所指时点之前,而时间分句中时间词语所指时点和事件发生的时点在时轴上是重合的。“到(了)”则体现出时间的一种动态推移性,即从参照时点到时间词语所指时点的一种时间推移。其语法意义如图一所示。

图一

例如:

(38)到了这一年秋天,尔雅怀孕了。(王小鹰《点绛唇》,《中篇小说选刊》2011年第3期)

此例中,时间分句中时间词语所指时点是“这一年秋天”,正分句的动词“怀孕”是非持续性动词,整个分句具有[变化]的语义特征,“这一年秋天”就是正分句所述事件“尔雅怀孕了”的发生时间,而参照时间即从什么时候开始算起直到“这一年秋天”,就这一句话来说是不明确的,它隐含在上文之中。

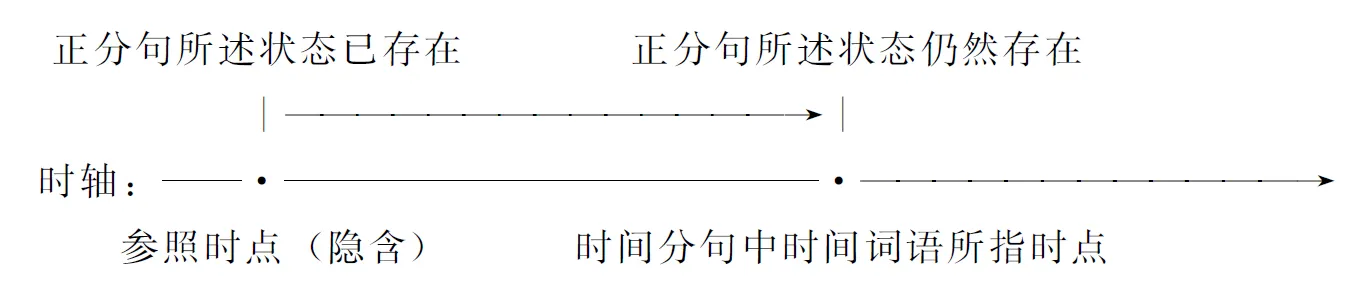

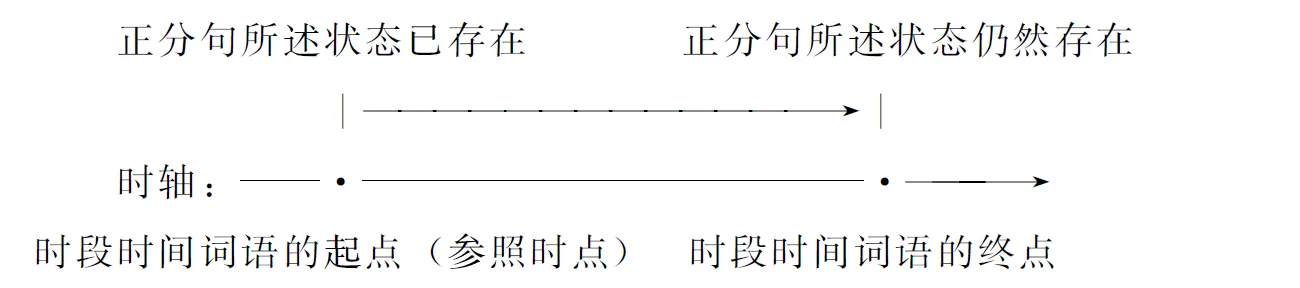

如果正分句中的动词结构为持续性的,整个分句包含[保持]的语义特征,时间复句的语法意义为:到了时间分句中时间词语所指的那个时点,正分句所述事件表示的状态仍然在持续。其中,参照时点隐含于上文或语境之中,在时轴上它位于时间分句中时间词语所指时点之前,正分句所述事件表示的状态从参照时点起就存在,这一状态一直保持到时间分句中时间词语所指时点仍然存在。“到(了)”体现出了时间的动态推移性。其语法意义如图二所示。

图二

例如:

(39)到了今天,她还是天天坐电车上下班。

此例中,时间分句中时间词语所指时点是“今天”,正分句的动词结构“天天坐电车上下班”是持续性的,整个分句具有[保持]的语义特征,复句的语法意义为:从上文所述某个时刻一直到今天,“她天天坐电车上下班”的状态仍然在持续。

需要说明的是,当时间词语为时点性时间词语时,这类复句中正分句动词结构为非持续性的数量要远远多于动词结构为持续性的数量。

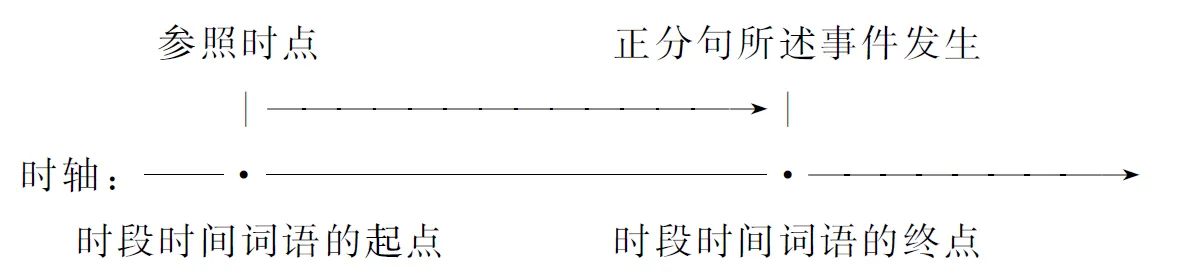

2.2 当时间词语为时段性时间词语时,若正分句中的动词结构为非持续性的,整个分句包含[变化]的语义特征,时间复句的语法意义为:到了时间分句中时间词语所指时段的终点,正分句所述事件发生了。这类复句中,实际包含着两个时点和一个时段:参照时点、事件发生的时点以及时间分句中时间词语所指的时段。其中,参照时点与时间词语所指时段的起点相重合,事件发生的时点与时间词语所指时段的终点相重合。“到(了)”体现出时间的一种动态推移性,即从时间分句中时间词语所指时段的起点到终点的一种时间推移。其语法意义如图三所示。

图三

例如:

(40)到了三个小时,我进去催了第二次。

此例中,时间分句中时间词语所指时段是“三个小时”,正分句的动词结构“进去催了第二次”是非持续性的,整个分句具有[变化]的语义特征。“三个小时”的起点是参照时间,终点是正分句所述事件“进去催了第二次”的发生时间。

如果正分句中的动词结构为持续性的,整个分句包含[保持]的语义特征,时间复句的语法意义为:到了时间分句中时间词语所指时段的终点,正分句所述事件表示的状态仍然在持续。其中,参照时点与时间词语所指时段的起点相重合,正分句所述事件表示的状态从参照时点起就存在,这一状态一直保持到时间分句中时间词语所指时段的终点仍然存在。“到(了)”体现出时间的一种动态推移性,即从时间分句中时间词语所指时段的起点到终点的一种时间推移。其语法意义如图四所示。

图四

例如:

(41)到了三个月的时候,还没有设计出方案来。

此例中,时间分句中时间词语所指时段是“三个月”,正分句的动词结构“没有设计出方案来”是持续性的,整个分句具有[保持]的语义特征,复句的语法意义为:“没有设计出方案来”的状态从“三个月”的起点开始直到其终点仍然在持续。

当然,上文已述,能进入“到(了)+时间词语”格式中的时间词语绝大多数都是时点时间词语,只有极少数是时段时间词语。

此外,还需要说明的是,有些词语看起来是似乎是时段但实际上表示的是时点性意义。例如:

(42)到了后来一段时间,我明显地开始挑剔饭食,特别想吃酸东西。

此例中的“一段时间”因由“后来”限定,虽然在形式上是个时段,但在意义上已转换为一个时点性概念,这就如同陆俭明[6]所说的“这三天”、“那一年”一样,并非时段而是时点。

2.3 当时间分句为“到(了)+时间词语”的否定形式即“不/没到+时间短语”时,其语法意义一般都是肯定形式所对应的否定意义,如上述例(35)—(37)皆是如此。只有一点需要说明,就是当时间分句为否定形式时,正分句的动词结构一般都是非持续性的,因而都具有[变化]的语义特征,就我们所观察到的语言现象来看,几乎没有例外情况。

三、“到(了)+时间词语”与“过(了)+时间词语”的差异

作为有标式时间背景复句中两种最有代表性的句式,“到(了)+时间词语”之类时间分句(以下简称“‘到[了]’句”)与“过(了)+时间词语”之类时间分句(以下简称“‘过[了]’句”)存在若干差异。通过全面比较,对这些差异进行揭示,有助于更深入地认识它们各自的语法语义特点。

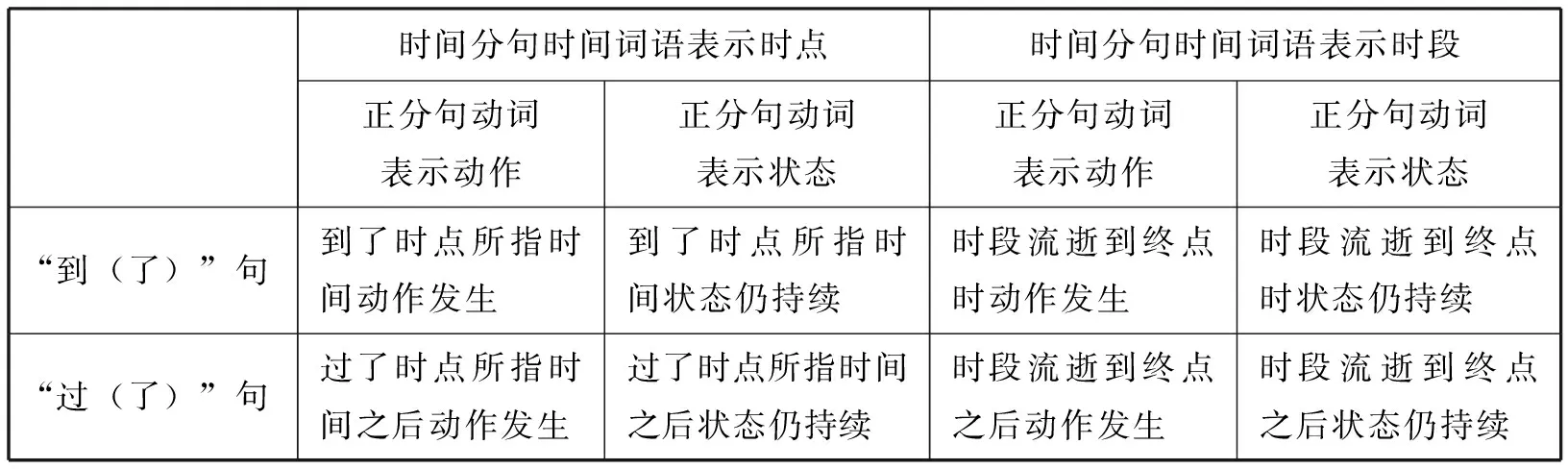

3.1 “到(了)”句与“过(了)”句在语法意义上虽然较为相似,但还是存在不同之处。兹将两种格式的不同语法意义列表对比如下:

时间分句时间词语表示时点时间分句时间词语表示时段正分句动词表示动作正分句动词表示状态正分句动词表示动作正分句动词表示状态“到(了)”句到了时点所指时间动作发生到了时点所指时间状态仍持续时段流逝到终点时动作发生时段流逝到终点时状态仍持续“过(了)”句过了时点所指时间之后动作发生过了时点所指时间之后状态仍持续时段流逝到终点之后动作发生时段流逝到终点之后状态仍持续

由上表可知,“到(了)”句与“过(了)”句在表示具体时间意义上有细微的差异。

首先来看时间分句时间词语表示时点的情况。当时间词语表示时点时,“到(了)”句所表达的时间意义大致等同于其中时间词语的所指时间,“过(了)”句所表达的则是其中时间词语所指时间之后紧接着的那个时点。试比较:

(43a)到了星期六,这张票就作废了。

(43b)过了星期六,这张票就作废了。

(44a)到了十二点,阿绿仍未出现。

(44b)过了十二点,阿绿仍未出现。

(43a)表达的意思是星期六这张票已作废;而(43b)表达的意思是星期六时这张票还没有作废,星期天才作废。(44a)表达的意思是十二点时阿绿仍未出现;(44b)表达的意思是不仅十二点时阿绿未出现,十二点过了之后阿绿仍未出现。

由此可见,“到(了)”句中正分句所述事件的发生时间实际上就是时间分句中时间词语的所指时间;但“过(了)”句中正分句所述事件的发生时间并非时间分句中时间词语的所指时间,而是那一时间之后紧接着的一个时间。如此看来,“到(了)”句与“过(了)”句在时间表达的方式上也存在着差异:前者较为直接,时间分句往往通过其中包含的时间词语就指明了主句所述事件发生的时间;后者相对间接,它是以时间分句中时间词语所指时间为参照点,表述一个在它之后紧接着的时点来指示正分句所述事件的发生时间。

下面再来比较时间词语为时段的例子:

(45a)到了两个星期,皮那特活蹦乱跳地跑进了兽医所。

(45b)过了两个星期,皮那特活蹦乱跳地跑进了兽医所。

(46a)到了两个月,还是没有任何消息。

(46b)过了两个月,还是没有任何消息。

(45a)表达的意思是满两个星期的时候皮那特活蹦乱跳地跑进了兽医所;而(45b)表达的意思是两个星期过了之后皮那特活蹦乱跳地跑进了兽医所。(46a)表达的意思是满两个月的时候还是没有任何消息;(46b)表达的意思是两个月过了之后还是没有任何消息。其中,(45a)和(46a)有一种预设义,即时间词语所表示的时段是上文中所约定的一个时间,按照约定,这个时间一到就应该发生正分句所述事件。但(45b)和(46b)则没有这种预设义。

由此可见,当时间词语表示时段时,“到(了)”句与“过(了)”句在时间表达方式上都较为间接,对参照时间的依赖都很强。时间分句所表达的时间意义,都重在凸显从参照时间到事件发生时间之间的一种动态推移。两者的差异仅在于:前者正分句中事件发生时间是时间分句中时段所指的终点,后者正分句中事件发生时间则是时间分句中时段所指终点再向前推进一小段的某个时刻。

3.2 从参照点与时间分句中时间词语所指时间的关系来看,“到(了)”句与“过(了)”句既有相同之处也存在差异。当时间词语所指为时段时,两种格式表述时间的参照点相同,都是时段的起点。但当时间词语所指为时点的时候,两者的参照点存在差异:“到(了)”句的参照点一定在时间词语所指时点之前,但这个参照点与正分句所述事件发生的时间之间关系不是很密切;而“过(了)”句的参照点与时间词语所指时点是重合的,且与正分句所述事件发生的时间之间关系也较为密切。这种差异还说明,当时间词语所指为时点的时候,“到(了)”句所体现出来时间动态推移的长度要长于“过(了)”句。

3.3 “到(了)”句与“过(了)”句在所搭配的时间词语方面,也有一定的差异,主要表现在两个方面。

第一,能进入前者的时间词语类别较为丰富,除了时间词及其组合形式这类表示绝对时间的简单形式,如1989年、晚上十点等,还可以是各种较为复杂、表示相对时间或模糊时间的定中形式,如那时、吃饭的时候等;而能进入后者的时间词语类别相对单一,一般只能是表示绝对时间的简单形式。

第二,能进入前者的时间词语主要是时点,时段较为少见;能进入后者的则恰好相反,以时段为主,时点则相对较少。究其原因,应与“到”和“过”的不同语义特点有关。

“到(了)”句的“到”义为“到达”,这就决定了能与它搭配的时间宾语应是一个时点。若是时段,进入该结构后与“到”在语义上进行组合的仍是时段中所包含的一个时点,如上文所述,这一时点就是时段的终点。而且,这一组合能够成立的一个前提是“到(了)”句存在一个预设义。可见,时段进入该结构不太自由,要受到一些限制。正因如此,能进入“到(了)”句中的时段词语在数量上大大低于时点词语。

“过(了)”句中的“过”表示时间的移动,一般来说,移动既有起点也有终点,时段在时轴上既有起点也有终点的时间特点与之较为吻合,这就决定了与“过(了)”搭配的时间宾语多是时段。如果不强调起点和终点,则不属于典型的移动行为,只是一种“经过”,这时,与“过(了)”搭配的时间宾语就是时点。可见,“过(了)”与时段的搭配是典型用法,相对而言,它与时点的搭配典型程度不及前者。因此,能进入“过(了)”句中的时段词语在数量上要多于时点词语。

3.4 “到(了)”句与“过(了)”句在时制方面也不太相同。匡鹏飞[1]指出,“过(了)”句的时间分句与正分句之间是一种后时关系,即正分句的事件发生时间在时轴上总是后于时间分句中时间词语所指时间。对于“到(了)”句来说,当时间分句中时间词语表示时点时,该时点就是正分句所述事件的发生时间;当时间分句中时间词语表示时段时,该时段的终点就是正分句所述事件的发生时间。因此,我们基本上可以把时间分句中时间词语所指时间认定为正分句所述事件的发生时间。可见,这类复句在时制特点上应是一种同时关系,即正分句的事件发生时间在时轴上基本与时间分句中时间词语所指时间同时。不过,除了大部分表同时关系外,“到(了)”句还有少数例外现象,其正分句与时间分句之间是先时关系。例如:

(47)到下午2点左右,已将船上12名船员救起。

(48)到子叶枯瘦脱落时,幼苗已经能够自己制造养料。

这两例中,正分句的谓词之前都有副词“已(经)”,整个复句的语法意义就变为:到了时间分句中时间词语所指的那个时点,正分句所述事件已经发生了。因而,它们都是先时性复句。这种情况在“过(了)”句中几乎没有,在“到(了)”句中也只是少数情况。

*本文系国家社科基金项目“现代汉语事件表述中的时间量研究”【11BYY086】的阶段性成果。

注释:

[1]匡鹏飞:《后时性时间背景复句》,《汉语学报》2010年第2期,第82~88页。

[2]龚琼芳、匡鹏飞:《先时性事件背景类时间复句》,《云南师范大学学报》(对外汉语教学与研究版)2013年第6期,第81~85页。

[3]匡鹏飞:《后时性时间背景复句》,《汉语学报》2010年第2期,第82~88页;匡鹏飞:《无标式时间背景复句》,《汉语学习》2013年第6期,第41~46页。

[4]匡鹏飞:《后时性时间背景复句》,《汉语学报》2010年第2期,第82~88页。

[5]匡鹏飞:《后时性时间背景复句》,《汉语学报》2010年第2期,第82~88页。

[6]陆俭明:《现代汉语时间词说略》,《语言教学与研究》1991年第1期,第24~37页。