土木工程专业结构工程类课程教学模式改革探索

2017-05-09赵永花

【摘要】通过对土木工程专业结构工程类课程教学模式现状及存在问题分析,本着以知识与能力并重的培养模式,提出凸显工程实践能力的土木工程专业结构工程类课程教学模式改革措施,希望通过建立良好的课程教学模式更好提高学生的专业技能,强化工程应用能力。

【关键词】工程实践能力 土木工程 结构工程类课程 教学模式改革

【中图分类号】TU50-4;G642 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2017)05-0060-02

随着经济建设的不断发展,社会对土木工程领域本科层次人才需求也在发生变化,具有较强工程实践能力的土木工程专业人才无论在科学研究、工程设计、教育教学以及工程建设第一线都备受到青睐。对于土木工程专业要培养出具有较强工程实践能力专业人才,不仅要设置全面的专业结构类课程体系,更要具备良好的专业结构类课程教学模式。

一、土木工程专业结构类课程特点及现状

1.课程特点

目前,不同层次院校土木工程专业课程在知识结构、实践能力和综合素质等方面的要求不尽相同。大部分应用型本科学校课程体系基本分为数学课程系列、力学课程系列、结构工程课程系列、施工管理课程系列四大系列。结构工程课程系列课程特点为:综合性强,知识点多,教学内容理解较难,趣味性不是很强;试验现象多,基本概念、公式和构造规定多,计算方式多样且复杂,规范性强;理论与实际联系紧密,实践性很强;计算方式多样且复杂,计算、分析方法先进,实用性强。

2.土木工程专业结构类课程现状

土木工程专业结构类课程特点,在教学中容易产生教师难教和学生难学的“两难”问题,将实践性较强的课程按纯理论课程授课,主要表现在:

(1)课程知识结构体系不明确

在制订培养计划及课程教学大纲时不能坚持知识、工程实践能力、素质协调发展的原则,仅仅以教材的知识结构为依据,没有建立清晰、明确、实用的知识结构体系,形成授课难、理解难、学生学习效果差等普遍现象。

(2)课程教学内容缺少合理优化

在授课过程中,不能针对专业培养目标及地区人才需求的要求,形成符合本专业特点的课程知识体系,大多教学模式是将结构课程的所有教学内容一样不少地灌输给学生,形成不可避免的恶性循环问题,所有结构类课程内容多,课时少,学生难理解。

(3)教学方法单一

结构课程试验现象多,理论与实际联系紧密,实践性、适用性很强;目前大多采用单一的课堂讲授教学方法方式,使课程内容变复杂、抽象,学生难以理解,学生的学习兴趣及学习主动性不强。

(4)课程考核方式不合理

目前结构类课程考核方式基本都是以期末的闭卷考试作为考核标准。结构类课程符号多、公式多,应着重于理解、应用,不需要死记,如果仅仅以期末或期中的闭卷考试作为考核标准会引导学生错误地学习。使“教”和“学”都无法脱离死记硬背,增加课程难度,忽略了课程的工程实践应用能力的培养。

(5)实践环节教学模式传统,学生缺少工程实践性操作实训

土木工程结构课程综合性强,知识点多,基本概念、公式和构造规定多,计算方式多样且复杂。而目前在教学中大多是基本是以理论描述或图形演示代替工程实践操作,不能与工程实践紧密结合。单纯的理论知识,会使学生普遍会轻视甚至厌学,所学内容缺少工程适用性,严重出现产生教师难教和学生难学的“两难”问题。

二、土木工程专业结构工程类课程教学模式改革措施

1.明确专业结构工程类课程的实践能力结构体系

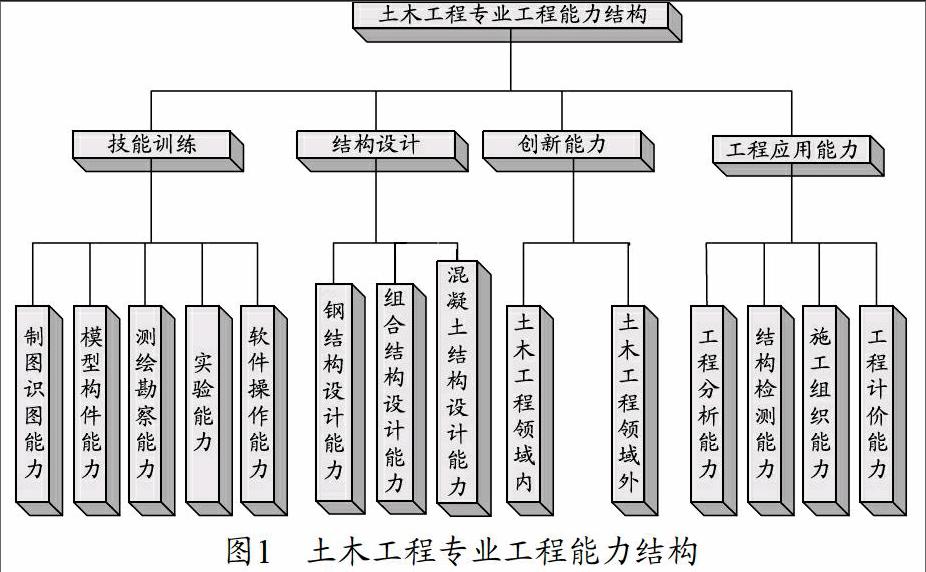

土木工程领域广阔,结构形式多样,依据兰州工业学院土木工程专业培养目标,以社会需求和地区经济发展为导向,培养在科学研究、工程设计、教育教学以及工程建设第一线具有较强工程实践能力的高素质应用型工程技术人才,根据培养目标,构建如图1所示的土木工程专业结构工程类课程工程实践能力结构体系[1]。

2.优化土木工程专业结构工程类课程内容

结构工程类课程知识内容是土木工程专业的重要内容,其特点是综合性强、知识点多,基本概念、公式和构造规定多,教学内容理解较难。目前的结构工程类课程内容缺乏系统性归纳、整理,授课重复内容多。为了精华重点专业知识,拓宽领域专业知识的原则,对土木工程专业结构工程类课程内容进行了合理优化,构建将土木工程专业结構工程类课程内容五大模块。

通过课程内容的优化,理清了课程内容相铺相成的先后铺垫、衔接关系,有利于内容交叉与融合,使内容更加系统化,避免遗漏、重复内容,使得教师授课思路清新,增强条理性,更有利于学生掌握结构工程课程类课程内容。

3.着力进行教学方法和课程考核方法改革

(1)教学手段、教学方法改革

结构工程类课程是一门实践性很强的专业课,趣味性不是很强,教学内容多,试验现象多,基本概念、公式和构造规定多。要解决教师难教和学生难学的“两难”问题,提高教师的教学水平、学生的学习兴趣和学习效果,改革理论课课堂教学方法是很有必要的。

①多媒体教学法的应用

多媒体教学图文声像并茂,能极大地冲击学生的视觉、听觉,给学生带来鲜明的印象。结构工程课程是一门理论与实践性非常强的课程,传统的授课方法不能达到令人满意的教学效果,况且其中的实物教学在课堂上很难实现,而结合工程照片、工程图纸、模型、音像资料、软件等多种媒体全方位、多视角地进行形象化教学,将多种媒体与启发式教学、讨论式教学、计算机多媒体等多种教学方法和教学手段有机地结合起来。把以前传统教学难以在课堂上讲清的问题在课堂上简单明了地对学生讲清楚。

②案例教学法的应用

一般单纯的理论知识,学生普遍会轻视甚至厌学,同时实际应用能力差。教师可将理论知识融合在一些工程事故案例演示中,使学生通过具体案例设计的学习,轻松掌握理论知识,并提高工程实践应用及分析能力。

(2)考核办法改革

结构工程课程符号多、公式多,应着重于理解、应用,不需要死记,如果仅仅以期终的闭卷考试作为考核标准会引导学生错误地学习。改革课程考核方法的目标是使“教”和“学”都从死记硬背中解放出来,从重于知识掌握到重于知識应用和能力培养,成绩考核由单纯的理论考核转变为考知识掌握和能力考核。

4.加强课程设计体系改革

在多数应用型土木工程专业培养方案中,课程设计占整个实践环节的学时最多,因此通过课程设计培养学生的专业技能及工程应用能力是非常重要的。

传统的课程设计体系存在独立性、片面性,缺乏工程性、实用性,题目陈旧、选题单一、教学模式不当,以课堂讲授模式指导实践教学等。导致课程设计对于提高学生专业技能效果不佳。为能培养出即具有扎实的专业知识、又具备较强的实践能力、应用能力,适应能力、创新能力的土木工程专业的应用性人才,建立了凸显工程实践能力的工程结构课程设计良好体系,土木工程建筑工程方向课程设计体系如图2所示,主要内容如下:

5.改革相应的课程实验教学模式

课程实验是提升学生工程实践能力及理论与实践结合能力的关键环节。土木工程结构工程课程实验大部分为演示实验,结构试验前准备工作环节内容多,传统的课程实验教学模式一般都是教师做一定的准备工作学生再参与实验。学生由于缺少工程实践意识,对于课程实验过程现象、数据处理重视不够,达不到良好的实验目的。

根据多年教学经验并结合实际工程,对部分结构工程课程实验教学模式进行了改革,要求学生全程参与实验。例如在完成《混凝土结构原理》课程实验时,从钢筋下料计算、拉直切割、加工、绑骨架、贴焊应变片、配合比计算、浇混凝土、养护、材料力学性能测试、构件承载力测试内容,改为学生全程参与。通过参与构件制作,模拟了实际工程现场施工工艺过程,提升了学生的工程动手实践能力,同时更加直观、透彻理解专业知识。

转变了结构工程课程实验传统的教学内容及模式后,较好地激发了学生对结构工程课程的学习兴趣,增强了学生理论与实际能结合的工程实践能力。

三、结论

土木工程专业结构工程类课程在教学中容易产生教师难教和学生难学的“两难”问题,只有通过构建合理的教学模式,才能提高专业结构工程类课程的教学质量,提高学生工程实践应用能力。有了良好的专业结构工程教学模式,学生才能具备清晰、透彻的土木工程专业结构类课程的基本结构理论知识,更好的掌握土木工程专业结构类课程为工程施工技术、工程项目管理、工程造价、科研、结构分析等各项工作奠定扎实的基础平台。

参考文献:

[1]高等学校土木工程学科专业指导委员会.高等学校土木工程本科指导性专业规范[M].中国建筑工业出版社.2012.12.

作者简介:

赵永花(1974-),女,副教授,研究生,主要从事建筑结构等方面的教学和研究工作。