杏鲍菇菌糠生产双孢菇适宜品种的筛选试验

2017-05-06刘国宇

刘国宇,侯 俊

(1.辽宁省农业科学院食用菌研究所,辽宁 沈阳 110161; 2.辽宁省农业技术推广总站,辽宁沈阳110034)

杏鲍菇菌糠生产双孢菇适宜品种的筛选试验

刘国宇1,侯 俊2

(1.辽宁省农业科学院食用菌研究所,辽宁 沈阳 110161; 2.辽宁省农业技术推广总站,辽宁沈阳110034)

以10个双孢菇品种为供试菌株,以杏鲍菇菌糠、干牛粪和玉米秸秆为主要栽培基质,进行品种筛选试验。结果表明,在菌丝生长阶段,双20生长速度最快,菌丝长势最好,菌丝洁白且边缘整齐。原基形成的的时间为48 d。在子实体生长阶段,双20菌盖最厚,子实体直径最大,子实体平均产量最高。综合分析比较,双孢菇品种“双20”为杏鲍菇菌糠生产的双孢菇最适宜的品种。

杏鲍菇菌糠;双孢菇;品种筛选

我国杏鲍菇工厂化生产规模逐年扩大,日产量从数百公斤到十几吨的企业近200家,平均日产量已超过200 t,分布在福建、上海、江苏、浙江、北京和辽宁等地。然而,杏鲍菇工厂化栽培发展迅速的同时,产生的菌糠也越来越多,除少部分菌糠作为燃料和基质使用外,大部分菌糠直接被丢弃,不仅污染环境,而且浪费资源。

工厂化杏鲍菇生长周期短,培养料中的营养未被充分分解和利用。据沈阳农业大学范文丽等对辽宁省内杏鲍菇菌糠营养成分的检测,杏鲍菇菌糠中各种营养成分丰富,粗灰分(1.24%)、粗蛋白(4.26%)、粗脂肪(0.82%)、钙(2.12%)、磷(2.45%)的含量较高,并含有丰富的氨基酸。如何科学合理利用杏鲍菇菌糠成为食用菌企业和科研工作者亟待解决的问题,目前,国内许多专家和学者已经对杏鲍菇菌糠生产草菇、平菇、香菇、鸡腿菇、双孢菇等基质配方进行研究,而对杏鲍菇菌糠生产双孢菇专用品种的筛选还未见报道,因此,本试验于2015年8月到2016年4月在丹东峪程菌业对国内收集的10个双孢菇品种进行栽培对比,通过对菌丝生长速度、菌丝长势、现蕾时间、子实体形态、子实体生物学效率等指标进行比较和分析,筛选出适宜杏鲍菇菌糠生产的双孢菇专用品种,以期为利用杏鲍菇菌糠生产双孢菇的栽培及育种提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试菌种

As2796、双56、双20、As3003、As1671、苏锡1号、101-1、176、U3、浙农1号10个双孢菇品种,由辽宁省农业科学院食用菌研究所菌种保藏室提供。编号分别为S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10。

1.1.2 供试培养基

母种培养基为马铃薯200 g、琼脂20 g、葡萄糖20 g、磷酸二氢钾3 g、硫酸镁1.5 g、蛋白胨2 g,麦粒(30 g)煎汁,水1 000 m l,pH自然;原种培养基:麦粒84%、牛粪15%、石膏1%,pH自然;栽培料配方:杏鲍菇菌糠30%,干牛粪30%,玉米秸秆35%,过磷酸钙1%,石膏1%,石灰1%。

杏鲍菇菌糠、牛粪、麦粒由辽宁丹东峪程菌业有限公司提供,玉米秸秆由辽宁昌图建民玉米芯加工厂提供,各化学药品及试剂为国产分析纯。

1.2 试验方法

1.2.1 制备菌种

按常规方法制作双孢菇母种和原种。

1.2.2 原料预处理

将各培养料平摊于水泥地面上,厚度适中,晾晒至含水量为10%左右备用。

1.2.3 栽培料的制作

根据试验设计中各种原料的比例,计算并准确称重,先将杏鲍菇菌糠、玉米秸秆、干牛粪混拌均匀,加水适量,再将过磷酸钙、石灰、石膏均匀洒在料堆上,继续混拌均匀后,含水量调至65%,建堆发酵,发酵需12 d,经过3次翻料后,送进菇房放入(1~1.2)m×(8~10)m的栽培床上进行二次发酵。将料面铺平,料面高度为 18~20 cm,当料温降至26℃以下时,将麦粒菌种掰碎1/2均匀的撒在培养料表面,用消过毒的木棒每隔10 cm将菌种插入料深6~8 cm处,然后整平床面,再将剩余的1/2菌种均匀的撒在料面上,整平压实,力度适中。播种量为0.5 kg/m2。

1.2.4 不同双孢菇品种菌丝生长情况的比较

试验设计10个品种,每个品种为1个小区,每个面积为3 m2,重复3次,共30个小区。在温度为24℃、相对湿度为60%的环境中进行恒温、避光培养,每天通风1~2次,每次15~20 min,每隔2 d进行检查和观察菌丝生长情况和杂菌感染情况,并测量菌丝长度,观察是否有杂菌感染情况。

1.2.5 不同双孢菇品种子实体生长情况的比较

当菌丝长满培养料的60%~70%时,覆2.5~3 cm厚经过消毒的预湿草炭土,在环境为14~16℃、相对湿度85%的条件下进行出菇管理。每个小区随机20个子实体,测量菌盖直径、厚度、柄长,并记录不同品种的子实体单体鲜重。记录每个品种的转潮时间和每潮菇产量,出菇结束后计算每个小区总产量,结果作数据处理和分析。

2 结果与分析

2.1 不同双孢菇品种菌丝生长阶段的比较

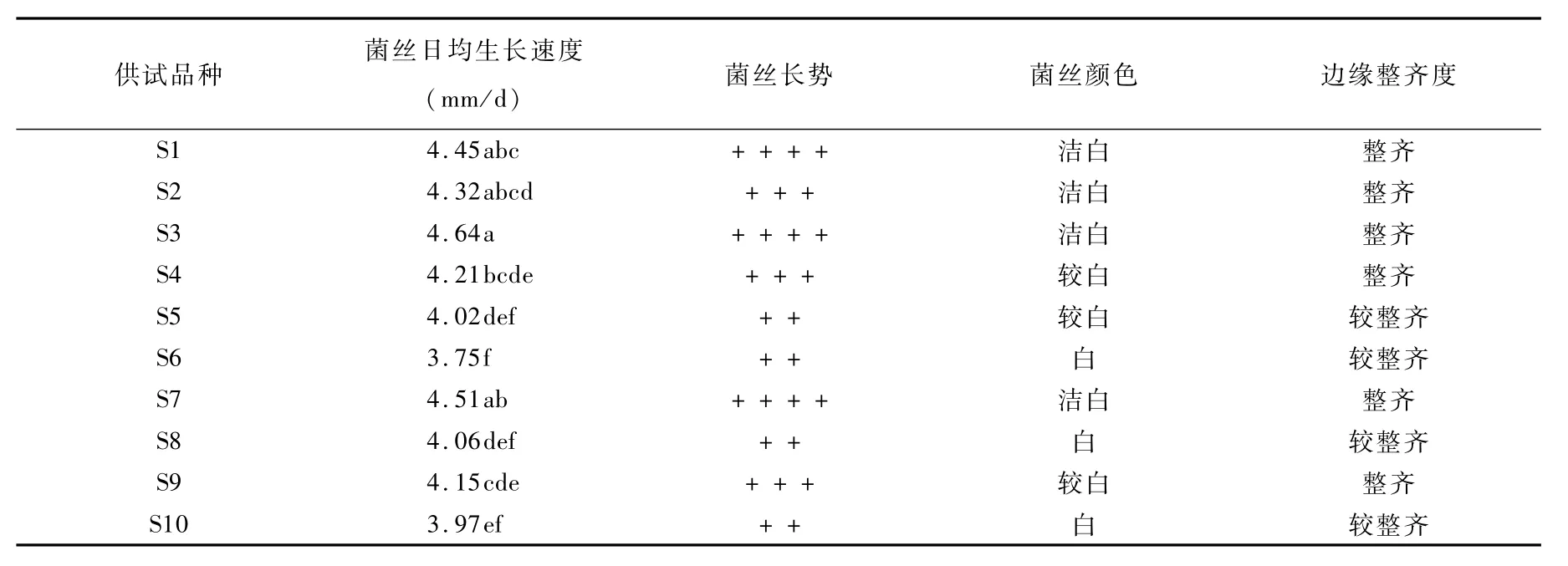

由表1可以看出,在栽培料培养基上,S1、S2、S3、S7菌丝日均生长速度明显高于其他品种,而S3菌丝生长速度最快,达到4.64 mm/d,S3与S1、S2、S7差异不显著,与其他品种存在显著差异。S6最慢,菌丝日均生长速度为3.75 mm/d,与S5、S8、S10差异不显著。S1、S3、S7菌丝长势最好,长势一般的是S5、S6、S8、S10。S1、S2、S3、S7菌丝洁白且边缘整齐,S4、S5、S9菌丝较白,而S6、S7、S10菌丝白色,边缘整齐度一般。

2.2 不同双孢菇品种原基形成时间的比较

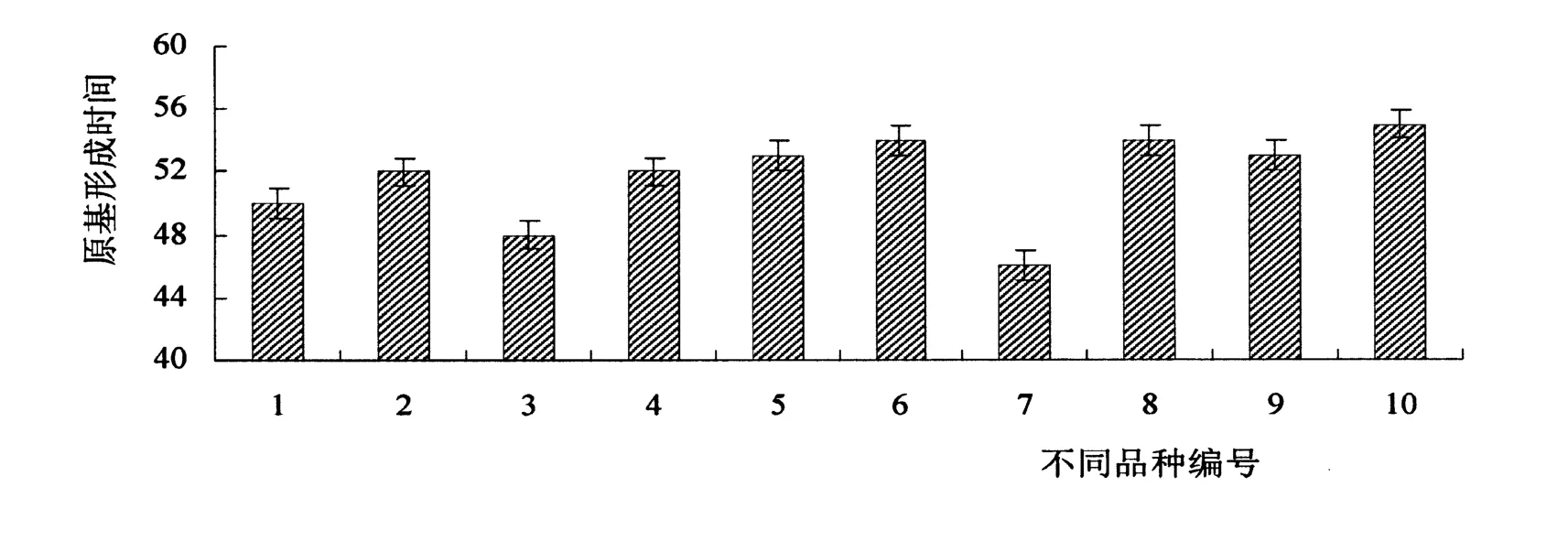

原基形成代表菌丝体由营养生产转变成生殖生长,一般情况下,原基形成越早,越有利于形成子实体,避免杂菌和病虫害的滋生,但原基形成过早,会影响菌丝的营养吸收。

由图1可知,原基形成最快的是 S7,平均时间为46 d,其次为S3,平均时间为48 d,S1、S2、S4原基形成平均时间均在50~52 d,最慢的是S10为55 d。因此,较为理想的品种为S1、S2、S3、S4,原基形成的平均时间为48~50 d。

2.3 不同双孢菇品种子实体生长阶段的比较

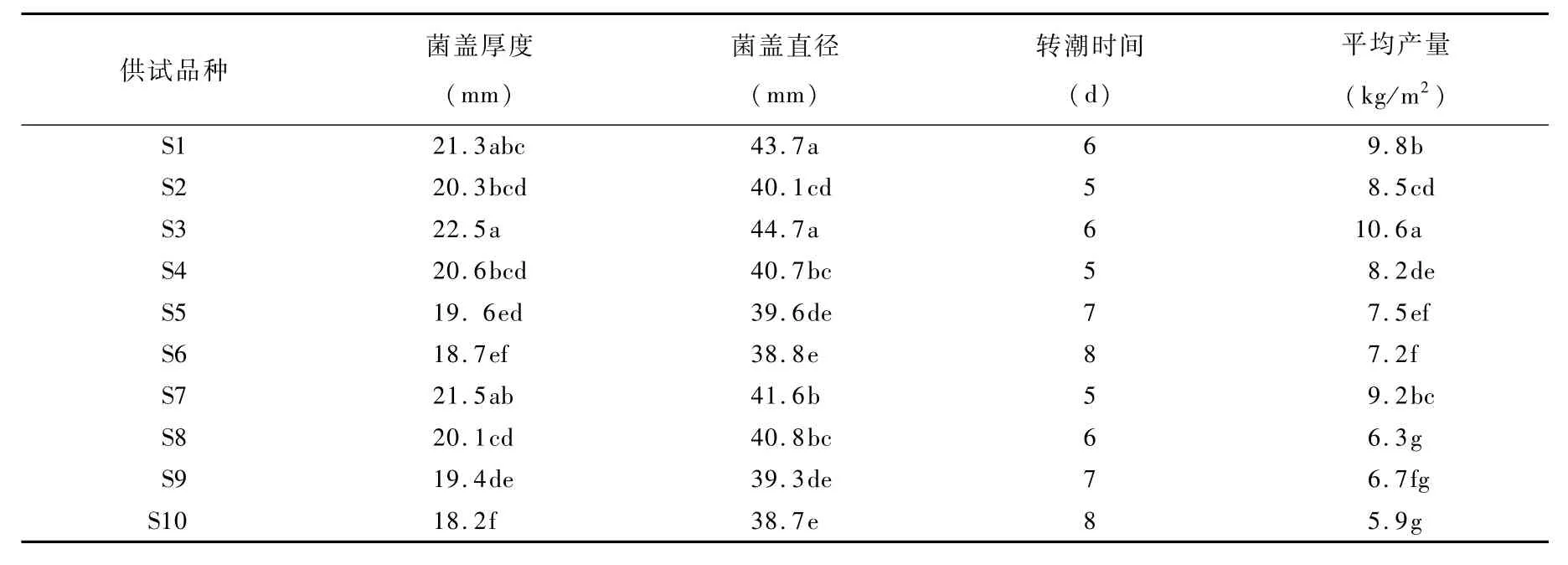

由表2可知,从子实体菌盖厚度上看,S3菌盖最厚,平均厚度为22.5 mm,与S1、S7差异不显著,与其他品种存在显著性差异,S10最薄,平均厚度为18.2 mm,与S6差异不显著,与其他品种存在显著性差异;从子实体菌盖直径上看,S3菌盖直径最大,为44.7 mm,与S1差异不显著,与其他品种存在显著性差异,S10的直径最小,为38.7 mm,与S5、S5、S9差异不显著;从转潮时间上看,S2、S4、S7均为5 d,S1、S3、S8为6 d,其余品种为7~8 d;从平均产量上看,S3的产量最高,为10.6 kg/m2,与其他品种存在显著性差异,其次为S1、S2、S4、S7,产量稳定在8~10 kg/m2,S10产量最低,为5.9 kg/m2,与S8、S9差异不显著。

表1 不同双孢菇品种菌丝生长情况比较

图1 各品种平均原基形成时间的比较

表2 各品种子实体生物学形状和产量的对比

3 结论

综合以上试验结果,菌丝生长阶段,S3生长最快,其次是S1、S2、S7,最慢的是S6;S1、S3、S7菌丝长势最好;S1、S2、S3、S7菌丝洁白且边缘整齐。从原基形成的时间来看,S1、S2、S3、S4原基形成的平均时间为48~50 d。从子实体生长阶段生物学形状和产量上看,S3菌盖最厚,子实体直径最大,子实体平均产量最高。因此,双孢菇品种“双20”为杏鲍菇菌糠生产的双孢菇最适宜的品种。

[1] 范文丽,李天来,代洋,等.杏鲍菇、香菇、金针菇、蛹虫草、滑菇、平菇菌糠营养分析评价[J].沈阳农业大学学报,2013,44(5):673~677.

[2] 冯自洋,李守勉,李明,等.八个双孢菇品种比较试验[J].北方园艺,2016(19):160~163.

[3] 李强,金群力,胡霞萍,等.杏鲍菇菌糠再利用技术的研究与应用[J].浙江食用菌,2008,16(4):38~39.

[4] 梁明勤,海建平,陈世昌,等.杏鲍菇菌糠对鸡腿菇菌丝生长和产量的影响[J].河南农业科学,2012,41(10):118~121.

[5] 侯俊,李亚男,李超,等.双孢菇高产栽培关键技术[J].辽宁农业科学,2016(6):87~88.

[6] 韦强,黄漫青.杏鲍菇菌渣栽培金针菇配方试验[J].食用菌,2010,32(3):29~30.

[7] 程翊,曾辉,卢改辉,等.杏鲍菇菌渣循环利用技术研究[J].中国食用菌,2011,30(5):19~21.

[8] 张国广,王丽霞,占凌云,等.杏鲍菇菌糠提取液对4种食用菌菌丝生长影响[J].中国食用菌.2009(5):19~20,23.

S646.04

B

1002-1728(2017)02-0071-03

10.3969/j.issn.1002-1728.2017.02.020

2017-03-31

辽宁省百千万人才工程项目(辽百千万立项[2015]31号)

刘国宇(1979-),男,辽宁沈阳人,硕士,助研,主要从事食用菌育种:和栽培研究工作。E-mail:271389813@qq.com

侯俊(1981-),女,辽宁沈阳人,硕士,教授研究员级高级农艺师,主要从事食用菌栽培技术推广工作。E-mail:29818818@qq.com