春与妻子一路来

2017-05-06石湾

石湾

自我退休十余年来,每到岁末年初,总要与原中国戏曲研究院的一些老同事聚会。这是因为,“文革”中戏研院已被“砸烂”,结束在文化部“五七干校”的劳动改造生涯后,就各奔前程。我是1964年分配到戏研院的11名大学生中年龄最小的一个,因此,这些年聚会的人数,一年比一年少。幸存者们见面,总难免想起渐次逝去的老同事们。这其中,最让人怀念的当是老院长张庚,其次就是早年有“神童”之称的吴祖光。今年聚会,恰好张庚的首任秘书在,他说如果张院长活到今天,该106岁了。我接着说,如果祖光还在,今年刚巧迎来他的百岁诞辰。大伙问我咋记得这么准?我答:他属蛇,大我两轮,与我父亲同年。在干校,我与他床挨床3年,又是江苏武进老乡,哪能忘却?前不久,我还刚读过他的《枕下诗》呢!

祖光在《枕下诗》(山西人民出版社1981年7月第一版)的自序中写道,他在“文革”中,度过了名叫“隔离审查”的5年劳动生涯,“身体没有自由了,但是人总是会思想的”,于是“五十而学诗”。“那时写这些小诗也只能是一种秘密活动,是见不得人的,写完只能藏在枕头底下,因此命名为‘枕下诗。”

《枕下诗》中有一首写于1972年的《失眠》:“长夜思亲梦不成,愁听一室尽鼾声;狂风窗上移枝影,又送晨鸡噪五更。”这一室鼾声中,无疑也包含我的鼾声。而他藏在枕头底下的这首诗,当时近在咫尺,但没想到,竟在时隔40多年后我才读到,就不免别有一番滋味在心头!

生未逢时以至此,行船偏遇顶头风

“眼高于顶命如纸,生未逢时以至此,行船偏遇顶头风,不到黄河心不死!”这首題为《自嘲》的打油诗是1969年吴祖光初到沙城时所作,列于《枕下诗》之首。

“文革”开始,各单位搞所谓“斗、批、改”,而作为被列入“砸烂”单位的文化部和中国文联、中国作协来说,只有“斗、批”的任务,因此,斗、批告一段落后,就连锅端,几乎连同老弱残疾在内,都分别下放到湖北咸宁和河北沙城干校去劳动改造。安排去咸宁干校的是文化部机关和中国作协及中国文联机关的干部,安排到沙城干校的则是中国文联下属的各个艺术家协会及隶属文化部的中国戏曲研究院、中国音乐研究所、电影剧本创作室的干部。我因抽调到驻文化部军宣队写作组集体炮制所谓大批判文章,未能随大部队去沙城干校,而是在姚文元下令“旧文化部写作组的假批判文章一篇也不准许见报”的情况下,晚了半年才下干校的。当时干校已由沙城的黑土洼搬迁到宝坻的黄庄洼。我分在三连二排五班。三连由中国戏曲研究院、中国舞协和中国民间文艺研究会组成,而二排,则全都是由戏研院剧目室的干部组成,我和祖光,原都是从事剧本创作的,所以同编在五班。那时干校无校舍,三连驻南清沟村,分散住在老乡家里,我和祖光等七八个同事,只得挤在一户老乡家的土炕上睡觉。记忆犹新的是,我下到干校的头一天,就赶上连里开会批斗吴祖光。

那个时候,正是抓所谓“五·一六”现行反革命分子掀起又一个运动高潮之际,像吴祖光这样早在“文革”初期被揪斗的“老右派”只等待作审查结论、后期该如何处置了。又因他和张庚都是属于周扬“黑线”上的人物,归中央专案组管,连里的群众根本不把他当作批斗对象了。他之所以又一次挨批斗,是因为有人向军宣队告了他的刁状,说他“拉拢腐蚀贫下中农”。那是1970年春节之前,祖光突然患了急性阑尾炎,只得就近到临亭口公社医院动手术。连里派了个人去护理(实为监视)他。此公借护理之机,吃了一大半吴祖光在手术前托他代购的营养品,临到过春节,就撂下吴祖光,回连里改善生活去了。同病房的一位老乡看祖光孤单一人在医院过年,十分可怜,就盛情邀请祖光到他家吃年夜饭。在无人监视的情况下,祖光就答应了。大过春节的,祖光当然不能空手去,就托护士帮他到镇上商店买了两瓶酒及一包糖果糕点送给那位老乡,再就给老乡家的孩子掏了一点压岁钱。这本是礼尚往来,人之常情,可等那位“护理”他的人节后返回医院得知了此事,就上纲上线,诬告他故意隐瞒“大右派”的身份,“拉拢腐蚀贫下中农”……

干校上千号人,全借住在老乡家里,当然不是长久之计。一开春,兴建校舍之事就成了当务之急。在我们三连,抽调了二排四班、五班的20多名青壮劳力开赴离南清沟村有四五里路的一座窑场,脱坯烧砖。刚动过手术、又年过半百的祖光,显然是不该被抽调去烧窑的,但为了不让他再有“拉拢腐蚀贫下中农”的机会,也就随我们去了窑场。那时,我们住的是从部队拉来的木板房,睡的是一长溜的大通铺,我和祖光的铺位紧挨着。因他是中央专案组的审查对象,我俩平时不谈政治,只聊家常,偶尔触及敏感话题,就讲几句同事们听不懂的常州话。窑场是一个前不着村后不靠店的荒野之地,又没有一个女窑工在,因此,每天收工之后,我们都要脱光衣衫,打一桶井水在煤球炉上烧热后来擦洗浑身的汗渍污垢。有次我和祖光同时擦身时,发现他动阑尾手术留下的疤痕就像条蚯蚓,惊讶地“呀”了一声。他却平和地说:“嗨,公社医院的大夫就这水平,能救我一命就很感谢了!”

行文止此,我就想到去年祖光之子吴欢托杜高先生转赠我的一本书:《吴欢酷论》(长江文艺出版社2013年7月第一版)。吴欢在《论父亲吴祖光》一文中写道:“家父一生,可谓辛苦遭逢,八十余年的岁月,并没给他的身心造成什么真正的损害,精神爽朗,体魄健壮,额头发亮,双目有神,他从未住过医院,也绝少生病,曾作有一首骑自行车诗自勉:萧萧双鬓雪千条,旧梦迷茫不可招。行遍天涯人未老,犹堪铁马越长桥。”读罢此文,我曾问过杜高先生:“祖光住公社医院动过阑尾切除手术,吴欢怎会不知道呢?”杜高呵呵一笑:“我也不清楚,想必祖光当时没声张吧?”

待我日前读到祖光《枕下诗》中的《书忿》一诗,才找到答案:“都中底物阻归程?辜负吾欢万里征。何俱狂风吼中夜,但愁无梦到和平。”(这里的“和平”是指北京和平里,当时他家的所在地。)祖光在此诗的小引中是这样写的:“1968年4月,我和妻子都关在单位里剥夺了自由。1969年儿子欢欢15岁初中毕业,遣送北大荒劳动锻炼,临行时要来向父亲告别,未获‘批准。1971年末欢欢劳动两年后,第一次回家探亲,再次要求来校探父,又被拒绝了。听到消息的当夜,狂风怒吼,忿不能寐。”这就是说,假如1971年那次吴欢来干校探父未被有关部门拒绝,他就会知道其父曾在下放干校期间住过医院,并挨过批斗了。

在干校,祖光除了这次挨批斗外,还接连挨了七天审讯。审讯他的两个军人自称是中央专案组派来的,要他写交代材料,说明“二流堂”是政治问题。

所谓“二流堂”,是20世纪40年代吴祖光在重庆期间,与黄苗子、郁风、盛家伦、凤子、丁聪等演艺界知名人士经常在唐瑜家聚会的“碧庐”。有次他们看了从延安来的秧歌剧《兄妹开荒》,剧中的妹妹骂哥哥是“二流子”(光吃饭不干活的懒汉)。这新鲜有趣的名词一下子就传开了,因为碧庐中人大都生活极不规律,爱熬夜,早晨又爱睡懒觉,吃饭不定时也是常事。碰巧有天郭沫若来到碧庐,听见大家互称“二流子”,就灵机一动,把“碧庐”改成了“二流堂”。新中国成立后,老朋友聚首,基本上是当年的碧庐旧人,于是“二流堂”落户北京。在1955年的“肃反”运动中,“二流堂”作为“反革命政治嫌疑小集团”受到审查,当时吴祖光得以幸免。直到1957年的“反右”运动中,吴祖光因“右派”言论受批判,“二流堂”也成了他的罪名之一。没想到“文革”中又硬要把“二流堂”说成是政治问题。这种凭空捏造的罪名,吴祖光当然不能接受,于是就一天天软磨硬泡下去。审讯来审讯去,使他感到,来人的目的,无非是想让他把“二流堂”的后台说成是周恩来总理。于是,他觉得这两个军人可能是江青派来的。胡搅蛮缠了整整一周,搞得双方都十分恼火,待两个军人丧气地走了之后,他一怒之下,便写了一首题为《“二流堂”》的七律:“中年烦恼少年狂,南北东西当故乡;血雨腥风浑细事,荆天棘地作寻常。年查岁审都成罪,戏语闲谈尽上纲;寄意儿孙戒玩笑,一生误我二流堂。”

何期蚁聚团泊洼,环顾于今盡白头

吴欢来干校探父被拒的1971年,文化部五七干校已从宝坻的黄庄洼迁到静海县的团泊洼的新生劳改农场,我们的校舍原先是关押右派分子的劳教所。河北省军区派出的宣传队之所以又一次做出迁校的决定,一是因为1970年夏收时节宝坻连降大雨,干校的麦田全部被淹,几乎颗粒未收,在洼地里盖房建校也代价太大;二是团泊洼不仅有现成的空置房舍,而且是在劳改农场之内,四周围有通电的铁丝网,并有军人日夜骑马巡逻、放哨站岗,便于管理。在迁到团泊洼之后,祖光有感而发,即写下一首《环顾》:“沪港渝荒古燕幽,风云花雨少年游;何期蚁聚团泊洼,环顾于今尽白头。”(诗中的“荒”,是指他打成右派后的发配地北大荒。)蚁聚在团泊洼的文艺界的知名人物,都已白发苍苍,其中,像中国音协的吕骥,美协的蔡若虹、华君武、王朝闻,剧协的赵寻、凤子,影协的袁文殊、程季华、钟惦斐及我院的张庚等等,均属中央专案组的审查对象,在接受监督劳动期间,都被剥夺了与外界联系的权利,是不准许亲友来干校探望他们的。祖光亦有《替张庚生闷气》诗为证:“九月间,有远方亲人来访张庚同志,竟不许见。张恪守‘纪律,竟不上前相认。因之而有感焉,赋此自由体:六年闷在葫芦里,/最怕糊涂,/偏要糊涂你;/糊里糊涂人老矣,/该活该死没人理。/万里天南来信使,/交臂失之,/只能怪自己。/待得女、婿宁日,/打破砂锅问到底!”

祖光在《枕下诗》的自序中曾这样写道:“回想这五年的经历,真是终生难忘:前一段在机关里被拘留,后一段转移到干校。难得的是我有一个相依为命的伙伴——我素来十分尊敬的前辈戏剧理论家张庚同志,我们两个人是受到特殊待遇的人物:不准回家。别人都有一些规定的假期和行动之自由;唯独我们两人被剥夺了这一切权利,连通信权也没有。甚至连问一问‘为什么这样的权利也没有。”到团泊洼之后,他和张庚都不随大伙儿下地干活了,军宣队分配给他俩的是最脏最累的活:掏厕所(包括女厕所)和拾粪。祖光写的《风雪两粪翁》诗云:“天意怜衰朽,乐不与人同;风雪迷漫处,乾坤两粪翁。”有年春节假期,他还专门为张庚写了一首长达52行的《团泊拾粪翁》:“独流南畔减河下,方圆百里团泊洼;隆冬寒雾凛冰霜,道旁枯木莹树挂。雾里迷离来者谁?双轮铁车人轻驾。推车老汉年花甲,散光远视豁顶发。老汉之色若古铜,老汉之称曰张庚;橘子洲头为故里,本姓姚氏雨玄名。卅年沪渎始发轫,延安鲁艺为主任;新中国成立之年当院长,戏曲专家搞评论。往迹斑斑记档案,翘然脱群一高干;只说趁得顺风船,其奈年年跑“黑线”?薄今厚古是非颠,灭无兴资罪万千;文化革命大造反,挨揪被整理当然。三年批斗形势变,五七干校受锻炼;革命之道贵实践,思想改造金不换;四季农活都干遍,如今专职拾粪蛋。小车推起一身轻,何惧狂风吹头顶,但见前驱大道平。往来车马畜成群,团团猪粪赤如焚;羊粪洒落如玄雨,最爱马粪似黄金;半日拾得一车粪,不觉辛苦觉欢欣。……”娓娓道来,活灵活现。如今读来,也不禁令我对张庚先生肃然起敬。

记得是在清查“五·一六”运动“一风吹”之后,军宣队才开了口子,允许大家轮流回京休探亲假。但国家法定的一年两周的探亲假,干校要求得分两次来休,即一次休一周。这样,就不至于耽误田间生产任务。好些聪明人就选择在春节前后休一次探亲假,这样连法定的春节假期在内,往返可以有10天。但是,归属中央专案组的审查对象,不得享受这一国家法定的探亲假,无法回京与家人团聚。那他们留在干校做什么呢?先看祖光《枕下诗》中的《赠凤子》:“十日轮休假,分工派喂鸡;当年俏凤姐,无奈小骡驹。”再读他的《静海干校新景》:“专心捉鸟华秘长,顺手牵羊吕主席;大好春光团泊洼,百无聊赖打油诗。”此诗首句的小注为:“指华君武,原美协秘书长,在干校每晚用手电捉麻雀,以麻雀肉待客。”第二句的小注更别有意趣:“指吕骥,原音协主席,在干校他的任务是放羊。羊只有一只,主席用绳牵着,右手持干树枝一根,每日牧羊独流减河大堤之上,悠然自得,后来把羊宰了,主席就失业了。”

“同是天涯沦落人”。祖光和张庚、凤子、华君武、吕骥等大艺术家的心是相通的。正如他后来在《三十年书怀》(《吴祖光随笔》,四川艺出版社1996年1月第一版)一文中所忆:“偶尔我也把做成的诗念给张庚听听,有时他听了很开心,有时也会警告我说:‘不可以做这种诗。张老是正直、忠实和可靠的朋友,他从来不曾像某些人惯做的那样,把这种事向任何‘领导汇报过;假如他那样做,可能他会得到好处而我会受到惩罚。我们两人同命运、共患难,经常在被关锁住的小屋深院里,一灯相对,论古谈今;并没有订过什么‘攻守同盟,却谁也没有卖友求荣。我至今还在感激和珍视我们这一段长达八年之久的难得的友谊。”

迎春直下津南道,春与夫人一路来

我粗略统计了一下,祖光的《枕下诗》近半写于1972年,有30首之多。其中,多半是为妻子及儿女所作。正如他在自序中所说:“社会地位被剥夺,也失去了和家人亲友见面的权利。但是有个家还是被承认的,因此就该有权抒发思家之感情,这就是我为什么写这种题材的诗最多的原因。对家庭、亲人的怀念是永恒的主题;在那个可怕又可憎的环境里,应该说,这是一种最温柔敦厚的题材了。”

“每逢佳节倍思亲”。几乎在每个节假日,他必作思亲之诗词:

良宵独睡,酒也难成醉; 萧条一枕思家泪, 辗转是何滋味?不堪回首前尘,上天入地无门;落得这般光景,岂缘一往情深?(《清平乐·良宵》)

心逐杨花柳絮飘,京津唇齿比星遥;春阑不见猩红色,渤海风来似剪刀。今古谁能断藕丝,万家惆怅怨别离;烟波去去江天阔,岂独乡思只自知。(《“五一”有感二首》)

“一水牵愁万里长”,五年羁泊又端阳;麦收过了风如火,何日明驼归故乡?(端阳读李白《横江词》)

七夕夜色明如玉, 一带银河泪似泉; 法海于今胜金母,年年牛女不团圆。(《七夕》)

秋月三圆照减河,客心夜夜唱离歌;至今身在盘丝洞,处处蜘蛛结网罗。(蛛网· 团泊洼中秋,室内蜘蛛到处结网;茶杯放在案头,转顾之间亦有蜘蛛牵丝。因作小诗,盖纪实也。)

正因当他时身处“网罗”,来往书信都要经干校军宣队政工部门检查,所以上面这些充满思念深情的诗都未能让他的爱妻新凤霞看到,这是他最感伤怀的憾事。当时他还写有一首《寄内》:“城火殃鱼莫认真,五年禁闭见情深;感君珍护高堂健,况有明珠掌上亲。”想是他对此诗用情尤深,特意在题下注明:“寄内一绝,惜寄不出也”。那年月,在几乎与外界隔绝的“盘丝洞”里,他是多么渴望得到哪怕是一丁点儿家人的信息啊!即便是偶尔收到一封经过政工部门检查的家书,他内心也难以平静:“又是春来绿柳丝,花开陌上雁归时,栖遑满眼思亲泪,一见家书便似痴。”(《家书》)《枕下诗》中还有二首题为《喜讯》:“日盼归期未有期,更像未卜不先知;喜得佳讯从天降,正是磨镰收麦时。”“东来岁岁望京华,咫尺家门如海涯;聚首他年归故里,万千顶礼谢梅花。”引文是这样写的:“七月二日,干校迁至宝坻牛蹄河。离家二年,和家人断了音信。然而一位刚从北京探亲回来的同志,在大田的麦垛旁无人处塞在我手里一张条子,原来是画家黄永玉爱人梅溪写给我的一封信,说她同永玉去过我家,看见我妻凤霞了。这一喜非同小可,我写下三首诗作为回报。但当时没有记下来,其中一首现在想不起来了。”他还在诗末加注:“梅花,当然指梅溪。”

读罢《喜讯》,不禁想起我在干校也曾秘密为祖光当过一回信使。

那是在“九·一三”事件(即林彪摔死在温都尔罕)之后,38军也允许下放在高碑店的中国青年艺术剧院的演职员回京休假了。因此,我第二次休假,就与我妻子约定,同时回京。临行前,我就悄悄问祖光有什么事需要我帮他办么?他好像早有准备,说你一到北京就帮我发封信,好让凤霞到你家去,给我捎些衣物来。我说,没问题,一定能办到。他又叮嘱:你见了凤霞,就说我身体挺好的,让她和我老母亲放心……

在我假期临结束的前一天,新凤霞就找到我家来了。我当时住在东单三条56号青艺的家属楼里,离祖光原先住的位于帅府园的四合院也就二百来米远,但“文革”后不久,他家的房子就让造反派强占,被撵到和平里去住了。新凤霞一进门就说:“你们这个院子我以前来过,挺熟的,好找。”我们那个院子,曾住过金山、石羽、张逸生等好多位话剧界的名流,早在抗战期间就是祖光的好友,相互间常走动。为防被人认出,凤霞是包着头巾找上门来的。好在当时没有别的青艺演职员回京,她进院时没碰到一个熟人。不过,当她解下头巾,我所见到的,与1964年国庆节在中国戏曲研究院联欢晚会上清唱《刘巧儿》的她,已判若两人。那条又黑又长的大辫子不见了,齐耳短发,不加任何修饰,鬓边还竟然有了几缕银丝,与普通街道妇女的装束没什么区别,谁也看不出她是家喻户晓的名演员了。

我看她脸色不太好,就问起她的身体情况,她说没什么碍事的病,就是血压高,总降不下来。—到医院看病,大夫就给她开两个月的假条,让她休息。但她是中国评剧院的重点审查对象,怎能总在家养病?她还说,已经挖了好几个月防空洞了,虽然累些,但倒也清静,地上的事情从不去打听,也无从打听。最担心的就是祖光,也不知他的身体顶得住不?我告她,祖光不仅很结实,而且在生活上的适应能力比我们年轻人都强,平时连伤风咳嗽的小毛病都没有,你尽管放心好了。她托我把一包衣服和营养品带给祖光,并悄声说:“有封信在他衣服的口袋里。”我说:“你放心,我和祖光床挨着床呢,夜里交给他,不会让人看见。”她连声说:“谢谢革命群众,谢谢革命群众!祖光还得靠你们革命群众多多帮助……”在《枕下诗》中,有一首是在“收到一封经过检查的家书”后写的《家书》:“又是春来绿柳丝,花开陌上雁归时,栖遑满眼思亲泪,一见家书便似痴。”当读到新凤霞亲自托我捎回干校的这封难得躲过“检查”的家书,祖光该暗自有多似痴如迷,也便可想而知。

1973年春节前,我返故乡去接已经3岁的女儿来上干校办的幼儿园。未料刚从故乡回到北京,就接到戏研院留守组的通知,说我已重新分配工作,行李杂物捆扎成两个结结实实的大包裹也已从干校运回,不用再去团泊洼取了。到戏研院留守组取行李时,我才知道,帮我收拾行李的,正是吴祖光。祖光是个办事很细心、很顶真的人。凡是我的东西,连针头线脑都打进了包裹,没落下一丁点儿东西。尤其令我感动的是,他把我在干校做的一张小板凳也捎了回来,还特意用毛笔在板凳的背面写上了“严儒铨手制”五个字(我本名严儒铨)。从这张留有祖光笔迹的小板凳上,我看到了我和他在干校朝夕相处时所结下的珍贵情谊。

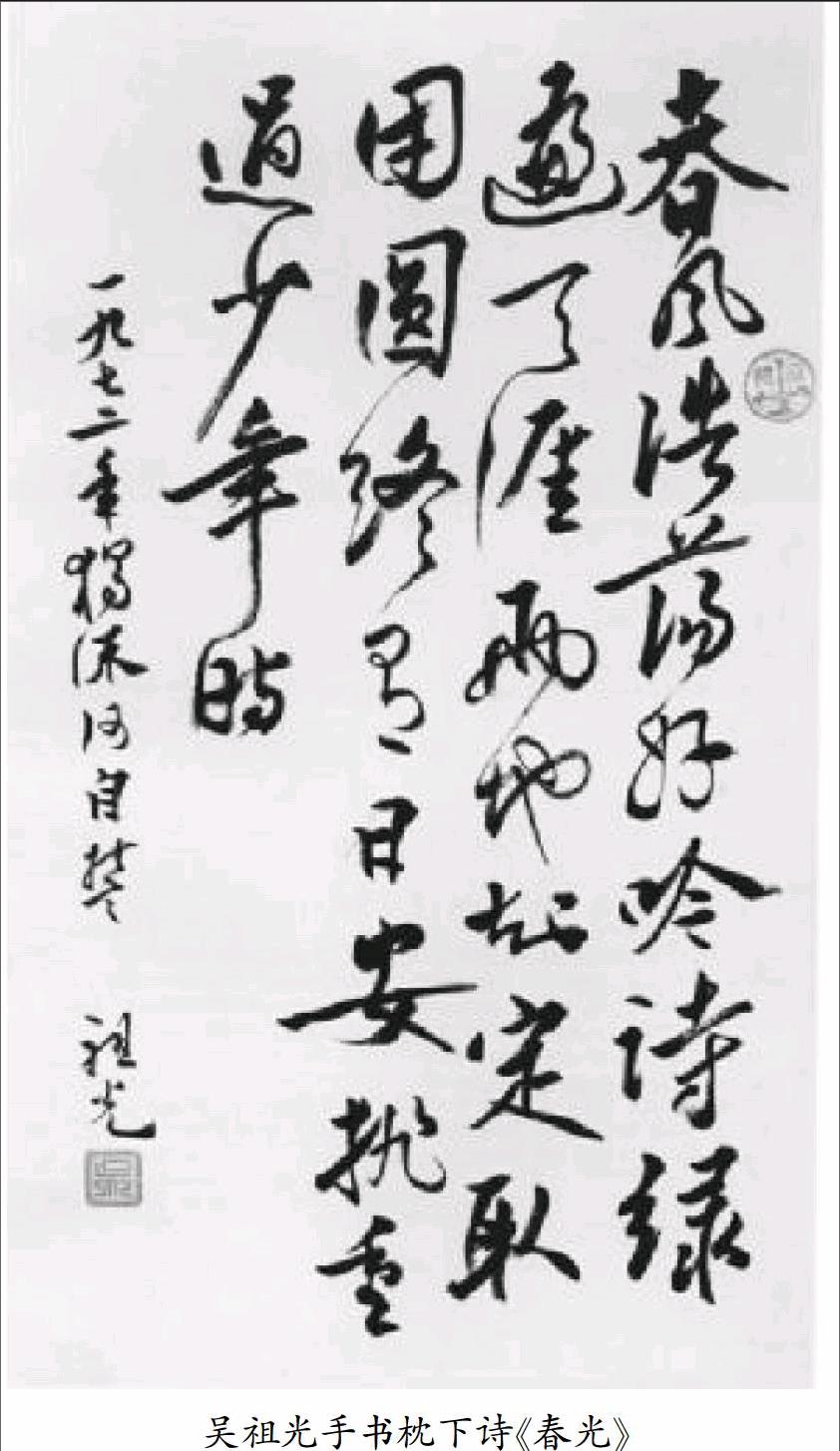

绝大部分同事重新走上工作岗位之后,留在干校的人已寥寥无几,但直到1974年春节,归属中央专案组的审查对象依然不准回京探亲。但这个春节对祖光来说,是一个永生难忘的最温暖的春节,他和张庚在“漫天飞雪之中,突然接到一个电报,两位夫人将同行来团泊洼探亲,真乃‘特大喜讯”。当天,他即写下《春节即景二首》:“留守春来亦乐哉,寻鱼静海跑长街,三年未见柏油路,一望平如玉境台。”“留守春节信乐哉,漫天春雪似花开,迎春直下津南道,春与夫人一路来。”

“春与夫人一路来”,多么美妙、多么浪漫的诗句呀,真令人拍案叫绝!古往今来,有多少风流才子写过多少脍炙人口的爱情诗?但在生活中,他们或许并没有求得理想的佳人和真正值得传诵的爱情。读罢祖光的《春节即景二首》,不禁使我联想到他被打成右派后臨发配去北大荒前,文化部一位副部长逼新凤霞与他离婚的谈话。副部长说:“吴祖光是一个政治上的坏人。这一次去北大荒劳动改造,很可能回不来了。”新凤霞回答:“你们认为他是坏人,可他对我好。王宝钏等薛平贵等了18年,我可以等吴祖光28年!”……那一次,她只等了3年,而这一次,她却等了5年才得以与祖光在团泊洼团圆!还果真是“春与夫人一路来”,不久,毛泽东发话:“鲁迅在的话,不会赞成把周扬这些人长期关起来,脱离群众。”于是,中央专案组撤销,随后“四人帮”垮台,吴祖光偕夫人迎来了文艺的春天!——恰好应验了他写于1972年的一首枕下诗:“春光浩荡好吟诗,绿遍天涯两地知;看取团圆终有日,安排重过少年时。”(《春光》)