将数学思想渗透在课堂教学中

2017-05-04康登辉

康登辉

[摘 要]数学的课堂教学离不开数学思想的渗透,数学思想的渗透需要以数学知识为载体。教师应注重让学生在具体数学知识的获得和感悟数学思想。

[关键词]数学思想;数形结合;转化;建模

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2017)11-0087-01

数学课程标准指出:“通过义务教育阶段的数学学习,学生能获得适应社会生活和进一步发展所必需的数学基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验。”但是在学生的数学学习过程中,教师往往过分关注学生对知识的掌握情况及掌握的熟练程度,忽略学生获得知识的过程以及在这个过程中的数学思想的渗透。日本数学教育家米山国藏指出:“作为知识的数学出校门不到两年就忘了,唯有深深铭记在头脑中的数学精神、数学思想、研究的方法和着眼点等,这些随时随地发生作用,使人终身受益。”因此,教师在注重知识获得的同时,还应注重思想方法的渗透,让学生习得终身受益的思想方法。

一、巧用数形结合,促进知识框架的建构

数学家华罗庚先生说:“数缺形时少直观,形少数时难入微。”例如,教学“表内乘法”时,乘法的概念是学生学习的重点和难点。在教学中,教师首先出示一幅动物场景图,引导学生观察并说一说从图中发现了什么。学生在观察和交流中形成了丰富的感性认识,当教师抛出“兔子有多少只?鸡有多少只?”的问题时,学生很肯定地说应把“几个几相加”,在学生建立丰富的“形”的表象后,教师顺势指出几个数相加可用乘法计算。

借助“形”的呈现,促进学生对乘法意义的理解。数与形的有效结合,促进了学生对乘法含义的内在建构,在意义的建构过程中,学生初步感受到了朦胧的数形结合思想,促进了学生数学思想的积累,有效提升了学生解决问题的能力。

二、妙用转化思想,促进数学思想的形成

数学知识具有一定的逻辑关系,可借助旧知展开对新知的学习。例如,教学“分数乘整数”时,学生对同分母分数加法及整数乘法已经有了清晰的认识,课始,教师引导学生复习相关知识后,出示例题:“做一朵花需绸带3/10米,做3朵花需绸带多少米?”学生联系旧知,自然会想到:3个3/10是多少?在独立探索计算方法的环节中,学生借助同分母分数相加的计算方法及分数乘整数的意义,很顺利地得出了3×3/10。在师生互动交流环节中,学生围绕3×3/10计算方法的探索过程展开交流,最终得出“3个3/10相加,分母不变,分子相加,分子是3个3相加,可以用3×3”表示的结论,即分母不变,分子与整数相乘。

通过交流,学生借助旧知推出新知,推理过程中突出了转化思想,促进了学习方法的掌握,有效促进数学学习能力的提升。

三、运用建模思想,促进知识模型的建构

低年级学生的思维处于形象阶段,对数学知识的理解往往需要借助“拐杖”,即将抽象的知识形象化,才能完成知识的建构。

例如,教学“9加几”时,教师一开始有序地呈现了“10+1,10+2,10+3,10+4,10+5,10+6,10+7,10+8,10+9”等题目,组织学生讨论:“通过刚才的计算,你发现了什么?”通过交流,学生发现: 10加几就是十几。接着教师出示题目:一盘9个桃,一盘4个苹果,一共有多少个水果?学生思考后列出算式“9+4”,然后教师引导学生思考:“算式的结果是多少?你是怎样计算的?”

生1:我看着图形一个一个地数,共有13个。

生2:我先把9记在心里,然后往后再数4个数,一共是13个。

生3:我根據桃子和苹果的数量,在本子上画出相应数量的圆圈,再数圆圈的数量,共有13个。

生4:因为10加几等于十几,4可以分成1和3,先从4里拿出1与9合成10,再算 10+3=13,所以共有13个。

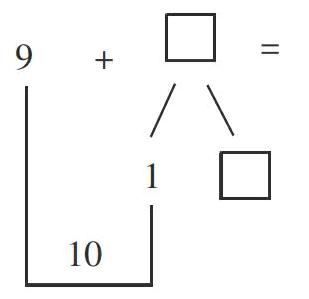

教师根据学生的回答,组织学生进行讨论:“你喜欢哪一种解题方法?为什么?”学生各抒己见,最后得出结论:先凑成10,再加上余下的数,这样不但快,而且不容易出错。在学生重复“凑十”的思想时,教师在黑板上板书(如右图所示)。

模型的建立符合一年级学生的形象思维特征,降低了学生的思考难度。出示题目“9+7”时,学生的思路很清晰:7=1+6,9+1=10 ,10+6=16。反复的练习与反思,使学生在交流解题方法的过程中明确“凑十”的数学思想,并很快掌握了这类计算方法。教师再出示题目“8+6”,学生稍作迁移,就能得出“8+2+4”的思路。

总之,教师在教学中应适时渗透数学思想方法,让学生在潜移默化中受到数学思想熏陶,有效促进学生数学思维能力的发展,真正提高学生的数学素养,使之终身受益。

(责编 韦 迪)