一棵树的眼睛

2017-05-03白付平

白付平

云南有着“植物王国”的美誉,西双版纳州“一树成林”的景致鲜为人知。而我的家乡就地处滇东乌蒙山西南麓地区,百年古树是每个村落的神韵和象征。曾经有过古树梦想的我,已离家多年,偶尔想起村里的古树也仅是支离碎片的记忆。可偏偏园林城市建设需要大树,我随之成了下村挖大树的领路人。

村里大舅听说要把老树连根带拔搬移进城,很少会发火的大舅,气得脸色发青,喝斥我的声音像惊雷般炸响:“你们有钱是吗?有钱也把我挖走。”我吓得不敢吱声。卖家县城房地产开发商说,钱少可以再加钱。大舅脸色更加灰暗,突然深陷的眼眶潮红,非常痛苦地说:“皂角老树就是我家里人,岂能让你们把它抱了到城里去养,如果那样大树会把我看扁了。”

大舅爱树如命,是骨子里就渗透树是乡村的自然风景,树是乡村的命脉。祖辈与树而居,与树为荣。几十年成树,几百年树王。在乡村生活的树,没经什么修炼疏理,更没有人工给以充分的营养,只是借助山里的阳光水分和土壤就自生自长。被村民誉为“十分好养”的山里树,给以乡村足够的爱,把一生绿色生命留给大山深处。从小就看山看树长大的大舅,血液里都流淌着树的养分,树可以遮风挡雨,树可以新鲜吸养,树可以烧火起暖,甚至树可以为裸露的大地披上绿色盛装。自然大舅爱树爱到了疼处,也硬伤了不少。

大舅爱上木匠就是因为树,是树点燃了他当木匠的梦想。虽然后来他因当木匠毁坏不少木材而后悔,但那时,在农村盛行打造土木结构的房屋中,大舅做木匠很是老到,甚至与木匠“孪生”的泥水匠他也很在行。就像村民说的,本来村庄没有的房子,经大舅巧手在泥巴上一捏一垒就成住户人家的房子。那些年月在泥里刨、泥里滚、泥里游的大舅,可说朝夕与泥土结亲,与泥土交流,大舅在泥土里生产的一间间房屋就是村庄上绽放的花朵。然而,村庄就是因起房盖屋砍树﹑烤烟烧火做饭砍柴,一把把斧头吞噬森林,一棵棵树倒下流泪失去了生命,曾经绿意处处的山林光秃秃的,曾经清澈如镜的水干涸龟裂,一片荒芜的村庄,旱天没水吃,灰尘漫漫;雨天泥流汤汤,危机四伏。因此,故乡差点从地球上消失了。看着山里没有树林而危及村庄的生命,大舅和村民从昏迷中清醒了,他们把砍伐树木的斧头收了起来,把播种森林家园的锄头抬了出来,从山外挖来树苗和草丛在村庄或山梁上栽下,随后又到离村不远的箐沟上打坝修沟,把山泉引进村。一年年山上村里的树苗草丛长高长绿了,水源有了,人工造作的森林乡村有了诗意般的生存空间。为之大舅和村民同样的感慨,山里村上没有树了,就等于没有命脉了,还有什么幸福生活可言?

但是很多时候,树是不知道自己活在乡村的意义的?也许只能认为是地球的需要,自己根扎于这块泥土,命长于这片土地,自然而然自己就要为山里完成富有生机的绿色使命。树从不会想到为自己活着,也没有想到要别人索取什么?这就是树简单纯粹的活法。然而山里人认为树就是一本厚重的绿色大书,一生一世没有对这本大书熟读认知,那生活就没有着落,生命就没有色彩。树在大舅心中的重要位置,是沿续流淌祖辈更多爱的源泉。大舅说,皂角老树是舅外公的舅外公种的,数百年的村庄历史,许多树是栽了又砍,砍了又栽,都遭受了不同的命运,而皂角老树能够存活下来,是大舅动了不少的脑筋。大舅为笼络人心一齐保护皂角大树,他把家中的大黄牛宰了,又买来许多酒菜,备了几十桌,宴请全村村民,大舅心里还是不踏实,又请来乡司法所作公证,给老树受法律的保护。年年岁岁,皂角老树自然而然活得新新鲜鲜,神采飞扬。

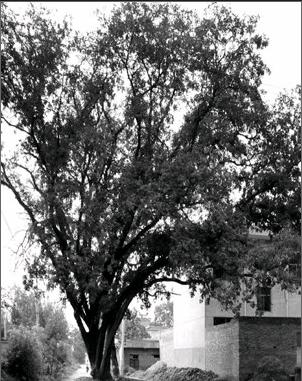

被村民一致认为是大舅家私有财产的皂角老树,像一把庞大的绿色巨伞支撑于村子的上空,也宛如一道绿色的屏障,铺满了乡村生活的大舞台,就这道天然的绿色景幕给予村民更多阳光和欢乐。老树下村民纳凉盘腿谈今讲古,老树下村民放松心情对唱山歌,老树下村民聚众召开大会,老树下外地人进村都会留影作个永久纪念。村民说,百年皂角老树就是村庄的一块脸,有这块脸撑着,村庄不用打扮也美。确实,百年皂角老树给村民带来了福气,也是村上一个品牌性的标志,只要提及百年皂角老树方圆百里都会说是大舅家的,是那个村的。

然而百年皂角老树背后蕴藏着许多不为人知的感人故事。百年皂角老树同样与国家同呼吸、共命运,在“大跃进”国家掀起大炼钢铁热潮的时候,村上的树几乎被砍去炼铁,唯有枝繁叶茂的皂角大树没有被伐,村上几个二杆子仍然没有放弃砍伐皂角大树的念想,他们抬着斧子锯子正想对皂角大树下毒手时,大舅站出来紧紧抱住皂角大树誓死和大树同归于尽,几个二杆子挥舞着斧子锯子向大舅示威,大舅躲闪不及脑袋被迎面来的斧子砍了一个长长的大口子,顿时鲜血直流,红彤彤的血染红了大树,也染红了大舅。看着血淋淋的大舅,仍然搂抱着大树说:“大树是村上的精灵,你们要砍他,先把我砍了。”几个二杆子仍然不放过皂角老树,罪恶的斧头仍然伸向老树,老树竟然神奇般的摇晃,一串串皂角花宛如一串串眼泪飘落下来,狠狠地砸在几个二杆子的头上身上,幾个二杆子认为冒犯老树神,老树神显灵,吓得灰溜溜地逃走了。

随后,大舅用生命保护下来的百年皂角大树,那一道道“疤痕”长成一个个黑乎乎洞眼,犹如明察秋毫的眼睛在潜心窥探那段历史给它带来的伤痛。富有爱心的大舅更加悉心照料百年皂角大树,他叫上村叔从山里抬来许多大块石头,把皂角大树砌了围成一个大圆圈,好保护大树的茁壮成长。每年冬上,大舅又给大树浇水施肥,一年年坚持下来,显然大舅把皂角大树当作生命的一部分。似乎皂角大树也很争气,给大舅也撑脸,年年如此是春天发芽,夏天成荫,秋天结果,充满了生命的张力。尤其是春华秋实的秋天,巨大皂角树结满了一树的皂角,长长形如镰刀的一串串鲜红的皂角,红彤彤地映红了村庄,扎实逗人喜爱。那串串皂角剥离壳中的核像颗颗明亮的眼珠,看得人心痒,发怵。树上的皂角摘下来统统被大舅送人了,从不卖钱。大舅说皂角树在村庄上生产的“儿女”属于村民的,应该大家拥有和分享。

村是梦,树是魂。随之村民也把百年皂角老树视为保福保佑的神树。家里逢遇大事小物都会到百年皂角树下祭拜一番,尤其到大年初一这天,村民都想早早来到百年皂角树下点头一炷香,因为大家想着哪个抢着点上头一炷香,哪个人和他家一年有皂角神树的保佑,会家和万事兴,尤其祈求古树神祖,哪家就会出状元。说来也稀奇古怪,有的事竟然灵验了。

这让我想起舒婷的诗:“不是一切大树都被暴风折断,不是一切真情都流失在人心的沙漠里;一切的现在都孕育着未来,请把这一切放在你的肩上……”多年大舅与百年皂角老树的共生共荣,我为之动容,也为之羞愧。曾经多次梦见百年皂角老树就是至高无上的神圣的“树神娘娘”,她站在高高的山村上,凝视村上袅袅炊烟,守候青山绿水,造福美丽家园。我罪责难逃,仰天落泪。我竟然为县城房地产开发商鸣锣开道,想把百年皂角老树弄进城里栽,这好在大舅没有“财迷心窍”,不然老树就流落他乡,老树的主人换了,老树的眼神随之也会变了。我为自己做错的蠢事而忏悔不已,乡村的大树要生拉活扯走进城里,这难道说乡村大树不值钱,被城里人买走,换言之,乡村不要大树的美丽,只是城里需要大树的美丽吗?几百年在山里长得好好的大树,瞬间就被城里人挖走,搬移到城里大街小巷种下。将给大树带来的命运是“断臂少腿”,甚至有的丢了性命。而这些“死里逃生”的大树活得并没有在山里那么光鲜,显现的容颜憔悴,目光呆滞,俨然就是一副被无情摧残的模样。当然,有的也很快适应城里的生存环境,长得也不错。不过,我总是难逃要买大舅家百年皂角老树的思想束缚,看见城里的大树就有一种愧疚,就有一种说不清、道不明的罪过。

日久对皂角老树的那份牵挂,搞得我神不守舍。尽管大舅从乡下打电话一再报百年皂角老树平安,可听到大舅年老的声音,我真为这棵古树的生命忧虑了,心想,大舅年岁已高,他走了谁来守候神树?虽然几年前老树又躲过一场劫难,但是随后弄不好某一天就被村里的兄妹或是村长又卖进城里。现在城里许多房地产开发商目光仍然盯着乡村大树,说不定大舅家的百年皂角老树哪一天也会悄然走进城安家落户呢?

让我没想到的是一生伤痛被百年皂角树烫平的大舅,刚过羊年不久,他就从乡下打电话叫我回家。我回到家大舅早把村长村党员干部和表兄妹召集在一起,当着大家的面,他说从今以后百年皂角古树的产权不属于咱家的属于村上大集体的了,大舅突如其来的决定,大家吓得目瞪口呆,随着大舅叫我拿来纸和笔写下字据,大家按上手印。村上一位大叔于心不忍坦然说:“老哥啊,你舍得吗?古树亲如家人,多年来他看你悲看你喜,看你苦看你甜,歲岁年年的情感你就这样忍心把他捐出去,你不怕他恼你得罪你。”大舅情感依依说:“他叔,你看到大树上的那双眼睛吗?它随时在盯我们不要再伤害着它了。我想来想去,我这个垂暮老人活不了几年了,我得让至亲至爱的古树活个百年千年,得有人来看管,我分文不要交给村上,由集体村民来管理,这样古树会活得更好更长,也让这古树神祖皂角树看护着长久的村庄,守候和保佑着世代村民幸福安康,这什么都好啊!”

看着年近八十、两鬓如霜、心明眼亮的大舅,我想,大舅活像是一棵大树,而他仍然明亮了村庄﹑我和更多的人。