“密度”实验课创新设计

2017-05-03陈跃

陈跃

摘 要:以人教版八年级上册第六章第二节的“密度”一课为例,在“三元整合导学”教学理论指导下,课堂采用了Excel数据处理技术处理学生小组的数据,关注到每一个学生在课堂的体验,达到集体全员参与的效果,打破了传统实验课的局限性。

关键词:三元导学整合;小组合作;数据共享

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2017)4-0076-5

在初中传统的物理实验课中,教师往往会让学生重复几次实验步骤,获得3~5组数据,进行分析后进而得出结论。然而,这样的实验课具有一定的局限性,具体表现在如下几个方面:一是实验数据缺乏“广度”,单单重复几次实验很难对学生产生足够强的说服力;二是如果实验选材不能贴近学生的生活,就不能够给学生足够的认知冲击;三是为了实验而实验,实验课变成学生记忆实验步骤的手段。

“三元整合导学”模式是以现代学习理论、教学论和相应的教学设计原理,优化整合教学目标、学科课型、教学策略(简称“三元”)这三个重要变量的一种科学课堂教学模式。该模式强调教学应当遵循着学生的认知规律,因此,在“三元整合导学”模式的理论指引下,本文具体研究如何通过物理合作小组实验数据共享,来突破传统物理课堂的局限性。

1 教学任务分析

教学任务分析是“三元整合导学”的核心部分,我们能够在教学任务分析中确定出每一节课的教学目标、学科课型和教学策略的具体内容。下面以人教版八年级上册第六章第二节的“密度”一课为例,按照以下7个步骤进行教学任务分析。

第1步 课程标准和教材分析

通读《全日制义务教育物理课程标准》(2011年版)和教材关于本课的学习内容后可知,关于本课的学习内容有如下几项:

(1)物体质量与其体积的关系;

(2)密度的概念;

(3)密度和质量、体积三者的关系;

(4)密度公式的计算和密度单位的换算。

这4项内容是围绕学生对“密度”这一主题所展开的。第(1)项是第(2)项学习的实验基础,(1)和(2)两项又是理解第(3)项的先决条件,第(4)项相对独立于前三项,属于数学运算范畴。值得一提的是,不少教师忽略(1)(2)和(3)项的学习内容,而是直接给出密度公式,或者以“走过场”的方式完成探究实验,盲目地重复训练质量与密度的计算题,让学生不断地去记忆和背诵二级结论,使物理学习变成一种不用思考的僵化操作,更为液体压强和浮力等相关内容的学习埋下“祸根”,使学生对之后的学习愈发感觉困难。

第2步 确定学习结果的类型和相应的认知要求

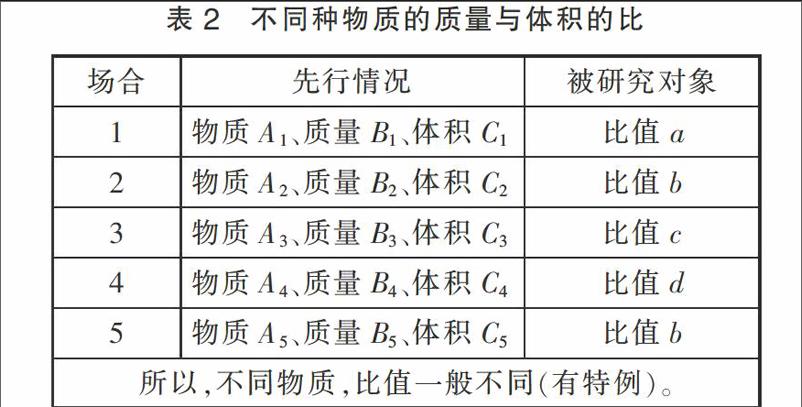

第(1)项内容属于加涅学习结果分类理论中的具体概念和规则学习,是对第(2)项学习的实验基础。学生要理解“同种物质质量与体积的比值一定”和“不同物质质量与体积的比值一般不同”,要达到理解水平。

第(2)项内容属于定义性概念学习,“密度”概念不可直接通过实验观察,必须通过下定义来揭示,需要达到理解层次。

第(3)项内容属于高级规则学习,是对(1)和(2)项内容的整合和提升。学生不仅要懂得运用密度公式来解决一些问题,还需要学会与m-V图像结合起来分析,是本节课的重点和难点,需要达到掌握水平。

第3步 确定课型以及相应的教学过程

由于本节课的主要教学任务是物理概念和规律的学习,因此,本课属于物理概念和规律新授课课型。

第一阶段:理解“同种物质的质量与体积的比值一定”。习得该物理概念可以采用归纳推理的方式,用“求同法”来揭示,如表1所示。

第二阶段:理解“不同物质,其质量与体积之比一般不同”,如表2所示。

第三阶段:提供变式训练,将第一、二阶段习得的规律、密度概念的陈述性知识转化为办事的技能,逐步完成高级规则的学习。

第4步 明确与每种类型化学习结果相应的行为表现

根据之前的分析,学生对第(1)(2)项内容需要达到理解水平,与之相联系的外显行为表现有7种:解释、举例、分类、推测、比较、说明、总结等。对于这2项学习内容,解释、举例、分类、推测和说明显然不合适,因此,学生应该能从庞大的信息中总结出物质的质量和体积的关系,用自己的语言把数据信息中暗含的规律提炼总结出来。同时,学生能通过比较两种物质的质量与体积之比就能鉴定物质。

学生对第(3)项内容要达到掌握水平,学生要能运用已知条件运用高级规则来求证未知量,并且能通过图像分析同种物质或者不同物质的m-V图像。

第5步 陈述教学目标

通过本课学习,学生应该能做到以下几点:

1.理解同种或不同物质的质量和其体积的关系,包括:一是能从数据中总结出两者之间的关系;二是能通过质量与体积的比值来辨别一些物质。

2.理解密度是物质质量和体积之比,密度反映了物质的性质,包括:能够通过查阅密度表来鉴别物质种类,并能用自己的语言对其进行解释。

3.掌握密度和质量、体积三者的关系,包括能运用公式进行简单的密度计算,在给定的m-V图像中分析比较不同物质密度的大小,同时能在给定的m-V图像中预测不同体积的同种物质所对应的质量大小。

第6步 确定学生的起点能力

1.前置性经验。许多学生的前置性经验告诉他们:只要体积越大,质量就越大。他们没有考虑到是同种物质还是不同种物质中的关系,导致他们存在知识的误区。

2.数学能力。没有学习过正比例函数,而正比例函数是数据分析的基础,这种情况会在一定程度上影响学生对图像的分析。盡管如此,对于一种变量随另外一种变量的增加而增加的情况,学生还是能够分辨出这两个变量就是成正比,教师只要多加引导即可。

3.抽象思维能力。学生得出了密度公式之后,还是有可能把公式写错,是因为密度本身是一个较为抽象的物理概念,很难在日常生活经验中直接获取。因此,在讲授本节课的最后一定要及时补充一些训练,让物理知识和方法回归到社会生活中去。

第7步 安排课时

考虑到本节课容量很大,把第(1)(2)和(3)项的学习内容安排在第一课时,第(4)项学习内容安排在第二课时进行。

2 小组共享数据学习的具体教学过程

第1步 告知教学目标

把在教学任务分析中陈述的教学目标通过PPT告知给学生,激发学生的学习动机,训练元认知策略。

第2步 回忆原有知识

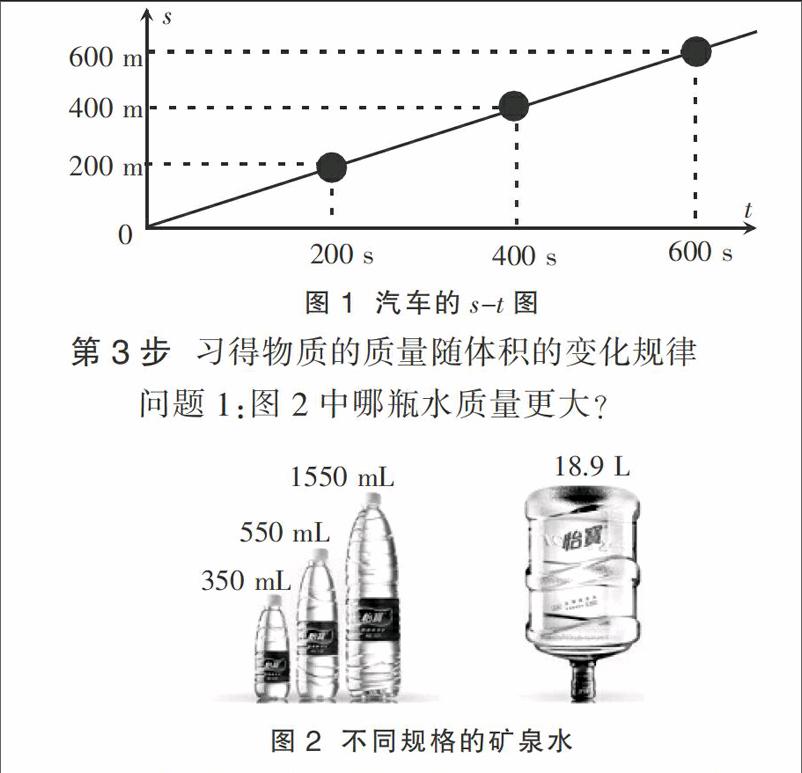

回顾匀速直线运动s-t图像(如图1)。分析汽车的s-t图像可以得知汽车在做匀速直线运动,速度不随时间或路程改变,也就是s与t之比是一个定值,为m-V图像分析做准备。

第3步 习得物质的质量随体积的变化规律

问题1:图2中哪瓶水质量更大?

引导学生从质量与体积关系的角度去分析问题,学生一般都能回答“体积越大,质量越大”。这时应该引导学生要学会定量分析,而定量分析的其中一种方法就是画出m-V 图像。

问题2:要画出m-V图,我们应该采集什么数据呢?

提供给学生以下几种贴近生活的材料:铝块、红糖、便利贴、水和酒精(如图3、图4)。

学生两两一组进行分组实验,每组学生只需测量一个实验材料。例如:一组学生选择测铝块,那就只需要测量一个铝块的质量和体积。每组同学测得的数据都要输入到多媒体的Excel表格中,如图5所示。

如图5所示,红糖和酒精有两组数据明显错误,已经被删除了。老师在删除之前先引导学生去分析数据的合理性,对于明显错误的数据怎么办呢?学生自然就会想到要剔除错误的数据。这个过程很好地模拟了科学家在进行实验时的过程,发现错误数据时,及时剔除,并分析错误原因。这个过程中培养了学生严谨的科学思维和求真务实的态度。

问题3:仔细观察图6、7,无论是固体还是液体,它们的m-V图像有什么特征?这种特征说明了什么?

引导学生分析铝块的图像:1.观察铝块的m-V图像,该图像是一条射线,由此可知铝块m与V的比值一定;2.分析铝块m-V图像中的数据,例如:学生已知铝块体积,能在图像中找到对应铝块的质量,如果已知的铝块体积很大,能用比值推算出铝块的质量很大。

引导学生分析其他物质的m-V图,可以得知不同物质的m-V图像斜率不同,也就是m与V的比值不同,然后,用Excel公式算出实验中5种材料的m与V的比值来验证。本次实验算出铝为2.7 g/cm3、红糖为1.0 g/cm3、便利贴为0.7 g/cm3、水为1.0 g/cm3、酒精为0.8 g/cm3。此时,还应该向学生解释比值的复合单位。

第4步 习得密度的概念

问题4:教师一边喝水,一边向学生提问:“杯中水被我喝了一点,什么发生了变化?那什么却是不变的?”

引导学生说出质量和体积发生了变化,但是它们的比值是不变的。

问题5:如果已知一种物质的质量和体积之比为2.7 g/cm3,这种物质可能是什么?

学生马上能回答出来,这样做的目的:一是让学生树立利用比值来鉴别物质的意识;二是让学生知道这样的比值实际上是物质的一种属性。有了这一层铺垫,就可以引入密度概念了。

密度就像不同的人有不同的名字一样,不同的比值对应不同的物质,这反映了不同物质的不同性质,在物理学中,某种物质组成的物体的质量与它的体积之比叫做这种物质的密度。然而,不同物质的密度并非绝对不同,就像本次实验的红糖和水,它们的密度是相同的,就像不同的人也存在同名同姓的情况,因此书本采用“一般不同”四字。

第5步 m-V图分析学习及变式练习

例1 在图7中,若已知水的体积是50 cm3,大家能从图像中分析出此时水的质量吗?若已知水的体积是200 cm3,还能直接从图像中分析出此时水的质量吗?那我们将如何预测水的质量?

引导学生在图7中分析图像,获得水的质量信息。然而,当水的体积是200 cm3时,无法从图中直接获得答案,这时就必须引导学生通过密度公式算出来,强化学生对密度概念的理解,同时在运用密度公式解决实际问题,学习到了高级规则。

变式训练:在图7中,若已知酒精的质量是50 g时,大家能从图像中分析出此时酒精的体积吗?当酒精质量为600 g时,体积是多少?

例2 用两个相同的瓶子装有两种液体,其中一种是水,另一种是酒精。把两瓶液体放在托盘天平的异侧,当液体体积相等时(如图8),请学生判断哪瓶是酒精;当液体质量相等时,请大家判断哪瓶是水?

引导学生结合公式去分析,进一步运用密度公式来解决实际问题,强化对高级规则的掌握,使密度等陈述性知识转化为高级规则的运用。

第6步 课堂小结和布置课外作业

问题6:请同学们总结本节课的学习内容,可以从以下几方面总结:“两个共性”“一个概念”和“一条规律”。

1.两个共性:同种物质,质量与体积之比一定;不同物质,质量与体积之比一般不同。

2.一个概念:密度的概念、物理意义和单位。

3.一条规律:密度公式。

课外作业:完成书本和《阳光学业评价》相关练习。

3 教学反思

在“三元整合导学”模式下,本节课进行了科学的教学任务分析,目标清晰,导学性非常强,教学过程中始终保持教学目标、学科课型和教学策略的一致性,构成一个有机的整体。紧密围绕密度概念的理解作足铺垫,从质量与体积的定性关系入手,逐步深入到定量关系,最后是对这种定量关系的运用。这个过程强调科学探究的本质,重视密度概念生成的过程。科学探究的本质就是让学生在探索的过程当中发展物理的思想、获取物理知识、锻炼思维方法,即是重视物理学科核心素养中科学素养的培养。值得一提的是,本节课除去了很多学生自己动手作图、单位换算和密度计算等细节,为的就是在密度概念的生成過程中,减轻学生的负担,专注于学生对密度概念的理解这个难点的突破。

物理学习合作小组数据共享机制突破了传统实验课的局限性。一是实验选材丰富并贴近生活。除铝块以外,红糖、便利贴、水和酒精都是学生在日常生活中常见的物质,再加上本节课利用数据共享的方式,实现了5种不同物质、共26组数据的测量,更是给学生留下了深刻的印象,这些都突破传统实验较为狭窄的“广度”,还可以增添不少的探究性和趣味性。二是整节课就是要发现出同种或不同物质的质量和体积的共性,本节课主线清晰,实验目的明确,就是要解决生活中一些常见的问题,不是为了实验而去实验。

物理学习合作小组数据共享机制是“三元整合导学”模式下新时代的产物。合作小组是“三元整合导学”模式的基本组织形式,合作小组数据共享在正确的教学理论指导下,采用了先进的数据处理技术,利用了全部个体的数据,达到集体全员参与的效果,充分发挥了学生学习的自主性,关注到每一个学生。本节课所展现的物理学习合作小组数据共享机制很可能是未来物理实验课的“新常态”。

当然,任何一节课都并非完美无缺,要上好这堂课对教师要求很高,同时也要有大量的前期准备。本节课也可以把便利贴和红糖换成铁块和铜块,这样的材料可以循环利用也容易在实验室中找到,铁块和铜块的实验误差会更小,但也可能会丧失实验过程中的探究性和趣味性。教学永无止境,广大教师们都还需要不断地努力探索。

参考文献:

[1]皮连生.学与教的心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2009.

[2]陈刚.物理教学设计[M].上海:华东师范大学出版社,2009.

[3]袁维新.科学本质理论:基本观点与范畴[J].科学学研究,2010,28(6):809-815.

[4]胡扬洋.对密度教学中前概念与比值定义法的再认识[J].物理通报,2014(2):118-121.

[5]邢红军,胡扬洋,陈清梅.密度概念教学的高端备课[J].教学月刊·中学版(教学参考),2013(15):53-56.

(栏目编辑 邓 磊)