优化《力的合成》的教学策略

2017-05-03胡晓雄

摘 要:本文通过观摩县优质课比赛的多节课堂,对参赛选手的课堂进行分析,发现了一些问题,分析其中的原因,从自身的教学体会出发,提出了优化该节课的教学策略。

关键词:共点力;规范探究;猜想;交流

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2017)4-0021-3

笔者曾有幸观摩了几位老师关于《力的合成》一节的教学比赛课堂。由于这次比赛的所有选手都是前一天才得知课题,第二天比赛,因此教学准备时间有限,基本上反映的是教学的常态。在听课过程中,笔者发现了一些问题,结合自己的教学经历,有以下几点体会。

1 正确放置“共点力”教学的位置

【现象】 先讲力的合成,再讲共点力,使学生对力的合成的条件忽视。

【原因】 “教教材”——完全按照教材顺序教学。

现行人教版教材《力的合成》一节分为两部分:“力的合成”与“共点力”。 教材在内容顺序安排上是先呈现“力的合成”,然后讲述“共点力”。参赛教师大多都是按照教材的顺序进行教学,笔者认为不妥。

【教学建议】 先讲共点力,再讲力的合成。

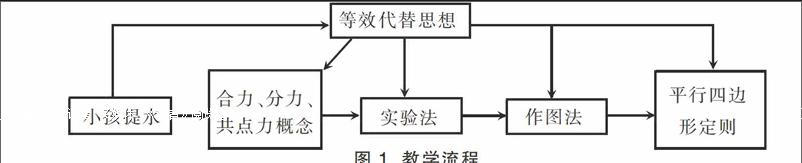

从知识层面上,高中阶段我们涉及到的力的合成都是以共点力为前提,因此,笔者认为这节课教材的安排顺序有些不妥。在讲授力的合成以前,学生有必要先认识什么是共点力,然后再学习力的合成。因此,笔者认为应当调整本节的教学内容,教学流程如图1所示。

2 合理引导探究合力与分力的大小关系

【现象】 课堂中对矢量的认识教学笔墨不够。

【原因】 本节课是学生真正认识矢量特性的第一节课,课堂上应尽可能用生活实例、简单明了的演示让学生认识到矢量的特性与以前学过的物理量有很大不同。比如可以用两把弹簧秤通过细绳套勾起一重锤,发现F1+F2与F不再是简单的代数和关系,引起思维冲突,体会矢量的特点。在实际生活中,许多问题是无法用弹簧秤测量得到合力的,比如工程设计中,能不能用一根承重梁替代几根梁,必须通过计算那几根梁总共承载多大的力,所以必须寻求通过计算求合力的方法,从而顺理成章地进入寻求F1、F2与F关系的过程。很多老师的课堂,似乎只是为合成而合成,学生觉得课堂的重锤、橡皮筋的情形为什么要求合力呢,弹簧秤测出来不就可以了吗?

【教学建议】 重视猜想,加强体验,突出亮点。

在强调了等效思想、明确了合力和分力的概念后,笔者提出“合力与分力大小有什么关系?”让学生猜想,并将自己的猜想结果写下来。学生会写出“合力大于分力”“合力等于两分力之和”等一些简单的认识。这样做使学生无意识地将自己关于合力和分力错误的、片面的前概念都暴露了出来。然后,要求学生用实验来探究自己的猜想。给学生发弹簧测力计和钩码,按自然座位四人一组,每组两个弹簧测力计一张白纸和一块木板。让学生利用弹簧测力计拉橡皮筋来找出合力与分力,初步感知它们的大小关系。鼓励学生表达自己的看法,在交流、评价的同时,每个学生都在积极、主动地建构自己对合力与分力大小关系的认识。在交流与评价过程中学生已明确,合力的大小可以等于分力大小之和,也可以大于任一个分力大小,也可以小于任一个分力大小,将猜想中错误的、片面的前概念进行了顺应。

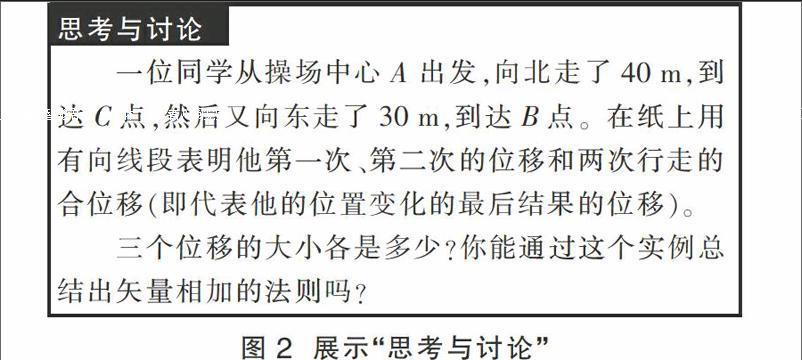

从运动学中接触矢量到通过力的合成与分解才完成对矢量的认识。而矢量的巩固与拓展是在牛顿第二定律的应用、功的计算、运动的合成与分解、电场强度、磁感应强度、动量、冲量、动量定理、动量守恒定律中完成的。由此可见,矢量是贯穿于高中物理内容的一个重要概念。因此,在探究出力的合成遵守平行四边形定则后,应果断将人教版必修1教材中第一章第二节《时间和位移》中的一个“思考与讨论”再次进行展示(如图2),做到前后呼应。当时学生在这一节只是对于矢量的运算有一个初步的感知,知道合位移不是两个分位移的简单标量运算,但是究竟如何运算还不清楚。通过本节课的学习,在知识层面上提升的关键点是有必要让学生的思维跨上一个更高的台阶,即学生对平行四边形定则的认识不能停留在力的合成层面,而应同步上升到矢量合成(相加)层面。让学生认识到标量和矢量的加法存在区别,矢量的加法遵守平行四边形定则,同时也为后面学习速度等其他矢量的合成打下了良好的基础。

3 规范实验探究的教学环节

【现象】 有两位老师没有任何示范和交代就让学生动手操作。做什么,怎么做,学生无从下手,课堂有点乱,实验效果差,教学目标难于完成。此外,个别老师平行四边形定则的得出过程探究不够,却用了过多的笔墨利用定则分析、解决实际问题。

【原因】 教学目标不明确,学生情况不了解。

本节课不是力的合成的实验课,因为“探究求合力的方法”课程还设置了一节学生实验课。因此,本节课只需要通过实验得到力的合成遵守平行四边形定则,教学目标就达成了。其次,学生对这个实验的操作过程并不熟悉,教师完全让学生自己去探究,一节课的时间不够,而且课堂效果差。另一个极端是部分老师探究过程草草收兵,将课堂的主要精力放在利用定則分析、解决实际问题,这样导致课堂重心发生了偏移,重点不突出。

【教学建议】 教师示范,规范探究。

本节课是第一节新课,后面还有一节专门的实验课,因此学生有无动手操作应该都可以。但教师必须在黑板上做好实验的示范,示范时用适当的语言点明如何保证作用效果相同,如何记录F1、F2和F,如何作平行四边形,弹簧秤如何读数等等,保证实验探究顺利开展。

在比赛中有老师大胆尝试,没有任何示范就放手让学生合作探究,导致课堂十分混乱,学生手足无措。或许老师的初衷是完全放手让学生一步一步进行探究,关键是课堂45分钟有限的时间内学生无法完成实验,学生也没有这个能力完全独立地在课堂上做好这个实验。很多专家经常批评新课程改革后,中学物理课堂中虚假探究比较多,肯定不是空穴来风。笔者认为,课堂上确实需要学生动手探究,可以是整个实验的某个环节或某几个环节,其他环节完全可以告诉他们如何去做,这样效果更佳,课堂各个环节也能顺利进行。此外,在学生合作探究的过程中教师要来回巡视,及时发现学生出现的问题,给予正确、及时的指导,确保实验的效果。对于典型的问题要进行集中讲解,这样最后正确的实验数据才能让课堂顺利进行到下一个环节。在得到数据后到底是画力的图示还是力的示意图可以引导学生思考,得到正确的答案后再作图探究实验的结果。

4 注重学生学习成果的交流

【现象】 有老师仅根据一个力的示意图就草率地得出这是一个平行四边形,课堂难点突破过于草率。

【原因】 本节课的难点在于将F1、F2、F构成一个四边形后如何得出它是一个平行四边形。首先,物理学的规律总是简单而有美感的,那么它会不会是最简单的平行四边形呢?怎么知道它是不是平行四边形,当然是让它与平行四边形进行比较。有老师仅根据一个示意图就草率地得出这是一个平行四边形,使本节课的整体缺少了一点厚重感,违背了科学探究的原理。

【教学建议】 成果交流,画龙点睛。

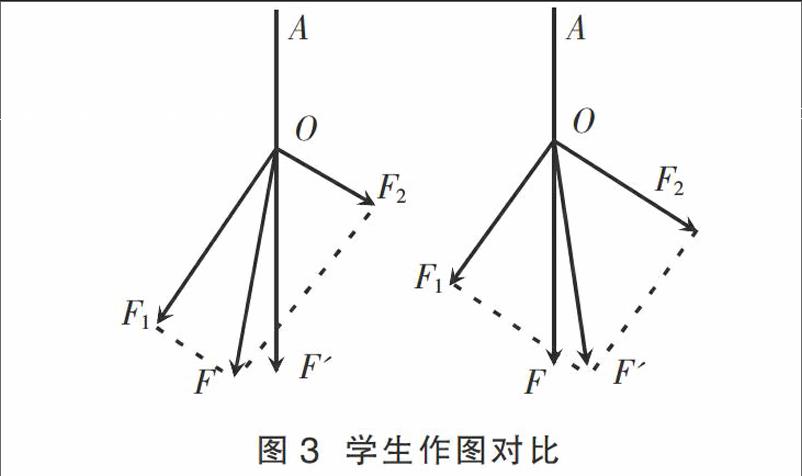

笔者认为“探究求合力的方法”是一次让学生践行科学探究方法的好机会。在老师的指导下学生完成两个分力与一个合力的图示,这三条有方向的线段满足什么样的规律,学生就可进行猜想与验证(包括数学推理)。“伽利略相信,自然界的规律是简洁明了的。” [1](人教版教材P46)这个四边形猜想是平行四边形,通过三角尺“推”平行四边形发现有偏差。但通过大量同学的成果对比(如图3),我们发现结果有的偏左,有的偏右,得出这种偏差是偶然误差造成的,是令人信服的。

笔者觉得从学生的个体出发,还有一种做法也可以尝试。當我们坚信它是一个平行四边形时,在实验方法上是不是有进一步改进的地方?结点是不是拉到同一位置、力的方向的描绘是不是准确?读数呢?细线是否与木板平行?……再精细地做一次,更接近平行四边形了,进一步验证了当初的想法,这样能更好地巩固本实验的操作要领。

此外,物理不仅仅是一门学科,更在于它是一种思维的方式,有时可能改变一个人的世界观。这次的课堂感觉各位参赛老师都很认真,应该说各有特色,但笔者总觉得还缺了点什么,后来发现应该是“情感、态度与价值观”。实际上,这个实验是没法得出精确结论的,怎么办?靠猜想!凭老师一个人做不够啊!找同学,一个、两个……十几个,结果发现偏差有左有右,也许我们可以得出平行四边形定则,这个成功是我的吗?是你的吗?都不是,是大家的,所以我要感谢你,你也要感谢他人,是我们共同努力才得出了个人难以得到的结论!这样通过这次课堂合作探究活动不仅学到了知识,同时通过这堂课还可以培养学生的团队合作精神。

参考文献:

[1]张大昌.普通高中课程标准实验教科书·物理1(必修)[M].北京:人民教育出版社,2010.

[2]周誉蔼.教师教学用书 物理必修1[M].北京:人民教育出版社,2010.

[3]胡晓雄,徐志燕.基于教育生态学视野下的有效教学构建策略[J].中学物理,2013 ,31(7):1-3.

[4]邢红军.高中物理高端备课[M].北京:中国科学技术出版社,2014.

[5]沈向安.对“力的合成”教材分析与教学建议[J].物理通报,2014(6):59-61.(栏目编辑 刘 荣)