雨水生物滞留系统滞留效果的人工模拟试验探究

2017-05-02褚忠昊

褚忠昊

(合肥工业大学宣城校区 建筑工程系,安徽 宣城 242000)

雨水生物滞留系统滞留效果的人工模拟试验探究

褚忠昊

(合肥工业大学宣城校区 建筑工程系,安徽 宣城 242000)

基于低影响开发(LID)理念的雨水生物滞留系统是通过滞蓄雨水,削减雨洪径流和控制污染物迁移来实现有效雨洪管理的措施。构建两组(A、B)试验装置。A组定量研究植被层对系统在常规降雨和频繁降雨时排水、蓄水能力的影响。B组定量研究不同沙土配比对系统蓄水能力的影响。结果表明:常规降雨时,相对于无植被覆盖的情况,有植被层覆盖的滞留系统,表面积水最大深度降低约23%,排尽表面积水所需时间减少约40%,蓄水量增加30%;频繁降雨时,后者表面积水最大深度降低约26%,排尽表面积水所需时间减少约56%,蓄水量比前者增加28%,故此时植被层仍有较大的滞蓄雨水潜力;沙土比例越低,系统滞留雨水时间越长,土壤蓄水量越大。

生物滞留系统;模拟试验;植被层;沙土配比

近年来,我国城市化进程急剧加快,导致城市绿地、公园等透水、蓄水区域的面积锐减,停车场、公路等不透水区域面积增加,随之引发了降水水文循环的改变,使城市内涝问题愈加严重,给城市雨洪管理带来了挑战[1-2]。作为“海绵城市”理念所提倡的方式,雨水生物滞留采用分散方法,通过植物、土壤和微生物系统蓄渗,从而削减径流,净化径流雨水,是一种有效的低影响开发(LID)措施,且成本低廉、实用性强[3-4]。目前典型的应用方式为:设置蓄水池,并将其连接至植被与土壤组成的下沉式绿地过滤系统,利用绿地蓄水能力渗透延缓雨水[5]。但目前对生物滞留系统的研究大多集中于系统对径流污染物(氮、磷等)的去除能力上[6-8],对径流水文的变化过程模拟较为少见[9],且缺乏针对滞留降雨径流能力定量指标的研究。本文着眼于生物滞留系统的基本组成部分(植被层、沙层、土壤层),构造了一种简单生物滞留系统模型。在此基础上,设置多组对照试验,人工控制注水水量,动态记录相关数据,系统分析过滤效果,以达到定量探究生物滞留系统对雨水滞留能力的目的。

1 试验设计

1.1 试验地点、时间和主要试验材料

试验地点位于安徽省宣城市宣州区合肥工业大学校园内,属于亚热带季风气候,年平均降水量1 429.6 mm。为了降低雨水蒸发量和植物蒸腾作用,试验选择在阴天天气时进行。

由于系统的植物种植面积和总容量均有限,故将青草作为植被层的覆盖植物。试验中使用的四季青草为多年生禾草,可适应多种土壤。种植土层采用红壤。沙层采用天然河沙,细度模数在2.3~3.0之间,属于中砂。

1.2 试验系统构建

A组使用2个长60 cm,宽45 cm,高45 cm的试验箱,分别记为1A号箱、2A号箱。其中,2A号箱中除无植被层外,其他条件均与1A号箱相同。B组使用3个与A组型号相同的试验箱,分别记为1B号箱、2B号箱、3B号箱。设置3个箱子中沙层和种植土层的高度比分别为1∶2、1∶1、2∶1。

在箱中,按照自上而下的顺序,依次为表面雨水滞留层、植被层(2A号箱无此层)、种植土壤覆盖层(亦可称为树叶树皮层)、种植土层、沙层。每箱箱底设有一直径约为2 mm的小孔,用于排水,以测定底层出水量;为防止沙、土随之下渗流失,在小孔上方铺设若干层纱布。

以上步骤完成之后,便可进行模拟降雨。

1.3 试验设计思路

各组试验中,均设定降雨时间为1 h,且降雨近似均匀连续。并以降雨开始为计时起点。

试验主要探究以下两方面内容:

(1)探究植被层对系统排水、蓄水能力的影响(A组)。设定初次人工降雨时每箱总进水量为16 L,同时对两箱模拟降雨。将两箱表面雨水滞留层近似等分成6个区域。每隔15 min,测定每箱6个区域的积水深度,取其平均值作为各箱在t时刻的表面平均积水深度,分别记为H1A(t)、H2A(t),作出截至t时刻各箱初次模拟降雨后表面积水深度变化曲线。当每箱分别开始出水时,每隔10min,测定该时间段内各箱底部出水量,并将其累加,以算出总出水量,分别记为TV1A(t)、TV2A(t)。采用双纵坐标轴,作出截至t时刻各箱总进(出)水量曲线。在24h之后再次进行人工降雨,设定每箱总进水量为10L,并测定相应数值,以对比研究在降雨较频繁时,两组装置的排水、蓄水潜力。

(2)探究沙土配比对系统滞留能力的影响(B组)。设定人工降雨时每箱的总进水量为12L。每隔10min,测得此时段内的箱底出水量,并将其累加算出总出水量TV1B(t)、TV2B(t)、TV3B(t),作出截至t时刻的总进(出)水量曲线,借此比较3组装置滞留雨水径流的效果。

考虑到自然界水文循环子系统遵循水量平衡原理,若忽略表面雨水滞留层的雨水蒸发和植物蒸腾作用等影响,可近似认为蓄水量为进水量与出水量之差,据此算出各箱蓄水量。为减小误差,每组试验均重复3次,试验中的相关数据均为取平均值之后所得。

2 试验现象、结果及分析

2.1 A组:初次模拟降雨试验

刚开始出水时,两箱底部排水孔均出水较快,水流呈连续状。出水0.5 h后,出水速度均减缓。但相对1A号箱,2A号箱底部水流速度降低幅度较大,流束线条明显变细,并在出水约0.6 h时开始呈水滴状流动,这种变化比1A箱提前约15 min。出水1 h后,2A箱表面形成十分严重的泥泞,在该箱表面,部分区域受水流冲击而产生下陷,而1A箱无上述现象发生。

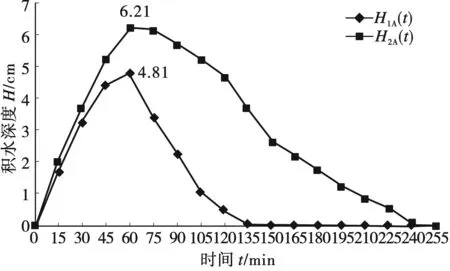

H1A(t)、H2A(t)曲线如图1所示。由图可知,在进水阶段,1A号箱上层积水深度低于2A号箱,且随降雨进行,其差距增大;1A号箱表面积水最大深度比2A号箱降低约23%。在停止降雨后,通过曲线斜率可知,1A号箱表面排水速度快于2A号箱。从停止降雨到表面积水全部排尽,1A号箱所经历时间比2A号箱减少约40%。由于植被层吸水能力较强,故可以加快1A号箱中表面雨水滞留层的排水速度。

图1 A组初次模拟降雨后表面积水深度变化曲线

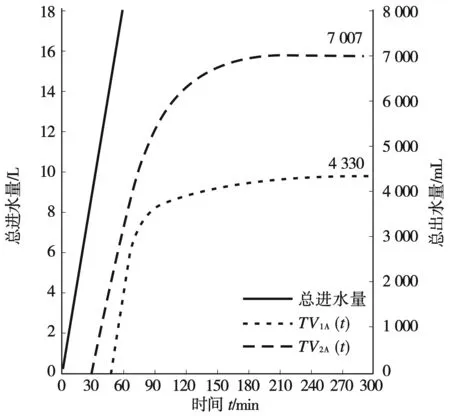

图2 A组截止到t时刻的总进(出)水量曲线

在模拟降雨30 min后,2A号箱底层开始出水;模拟降雨48 min后,1A号箱底层开始出水,相应的TV1A(t)、TV2A(t)曲线如图2所示。由图可知,在两箱各自开始出水的前20 min内,1A号箱出水量大于2A号箱;之后,1A号箱单位时间内出水量大幅递减,且递减幅度大于2A号箱,以至于在两箱各自开始出水的第40~150 min,1A号箱总出水量明显小于2A号箱,说明这段时间内1A号箱蓄水功能的发挥更为明显。整个过程,2A号箱总出水量比1A号箱多出约60%。据此算出1A号箱内部蓄水量比2A号箱高出约30%。以上分析说明,引入植被层之后,滞留系统的蓄水能力增强。这有三方面意义:防止底层出水量过大从而增加地下排水管渠的负担;可以充分发挥草地土壤保持水土、涵养水源的作用;可以削减洪峰流量。

2.2 A组:二次模拟降雨试验

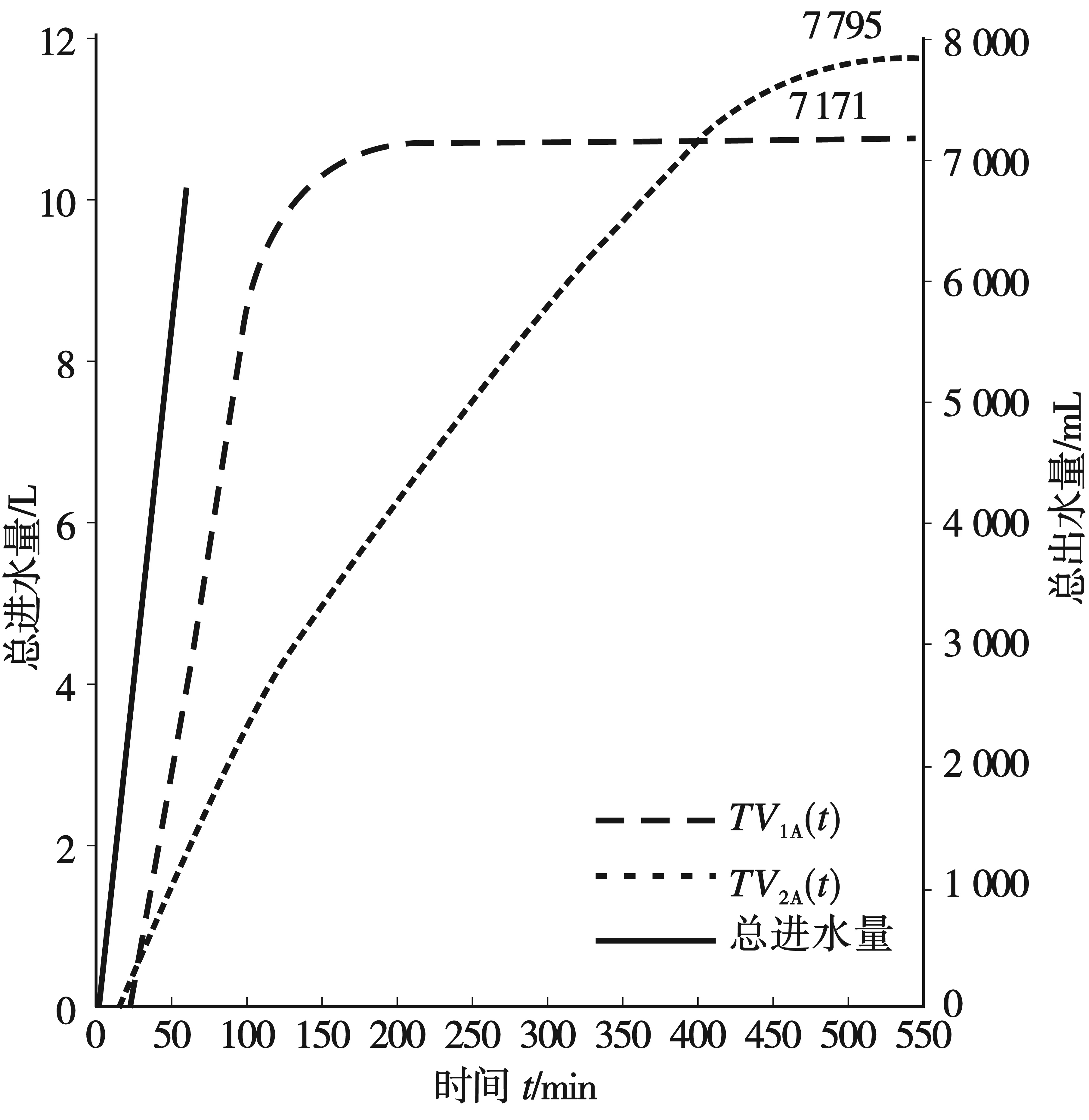

待两箱底部出水孔不再出水后,将装置在自然状态下放置24 h。24 h后,箱中土壤未充分干燥,仍具有较强黏性,透水能力有限,此时进行二次模拟降雨。表面积水深度H1A(t)、H2A(t)曲线如图3所示,由图可知1A号箱最大表面积水深度约比2A号箱低26%,排尽表面积水所用时间比2A号箱减少约56%。在降雨停止后的2 h内,2A号箱表面积水高度变化缓慢,而在这段时间内,1A号箱的全部表面积水已经完成下渗。

2A号箱中,由于黏土有很强的隔水作用,且无绿色植物吸水,上部积水难以下渗,因此其表层土壤受到水的严重侵蚀。可以推断,此时降雨强度已超过土壤入渗强度,从而产生超渗径流,造成对地表的冲刷侵蚀。而1A号箱中由于青草通过植物根系间的网兜效应(锚固作用),增强了植物根系与土壤间的凝聚力,从而增强了土壤的抗冲蚀能力,起到了防止水土流失的作用。

图3 A组再次模拟降雨时的表面积水深度变化

作出截止到t时刻的总出水量TV1A(t)、TV2A(t)曲线,如图4所示。与图2对比发现,两箱的出水比率(出水总量与进水总量的比值)均大幅提高,说明在连续降雨时,两箱的蓄水潜力均受到限制。然而,1A号箱的蓄水量仍比2A号箱高出约28%,这说明在降雨较频繁时,植物层在一定程度上仍可以起到滞蓄雨水的作用,具有应对极端降雨天气的能力和潜力。

2.3 B组:沙土配比对系统蓄水能力的影响

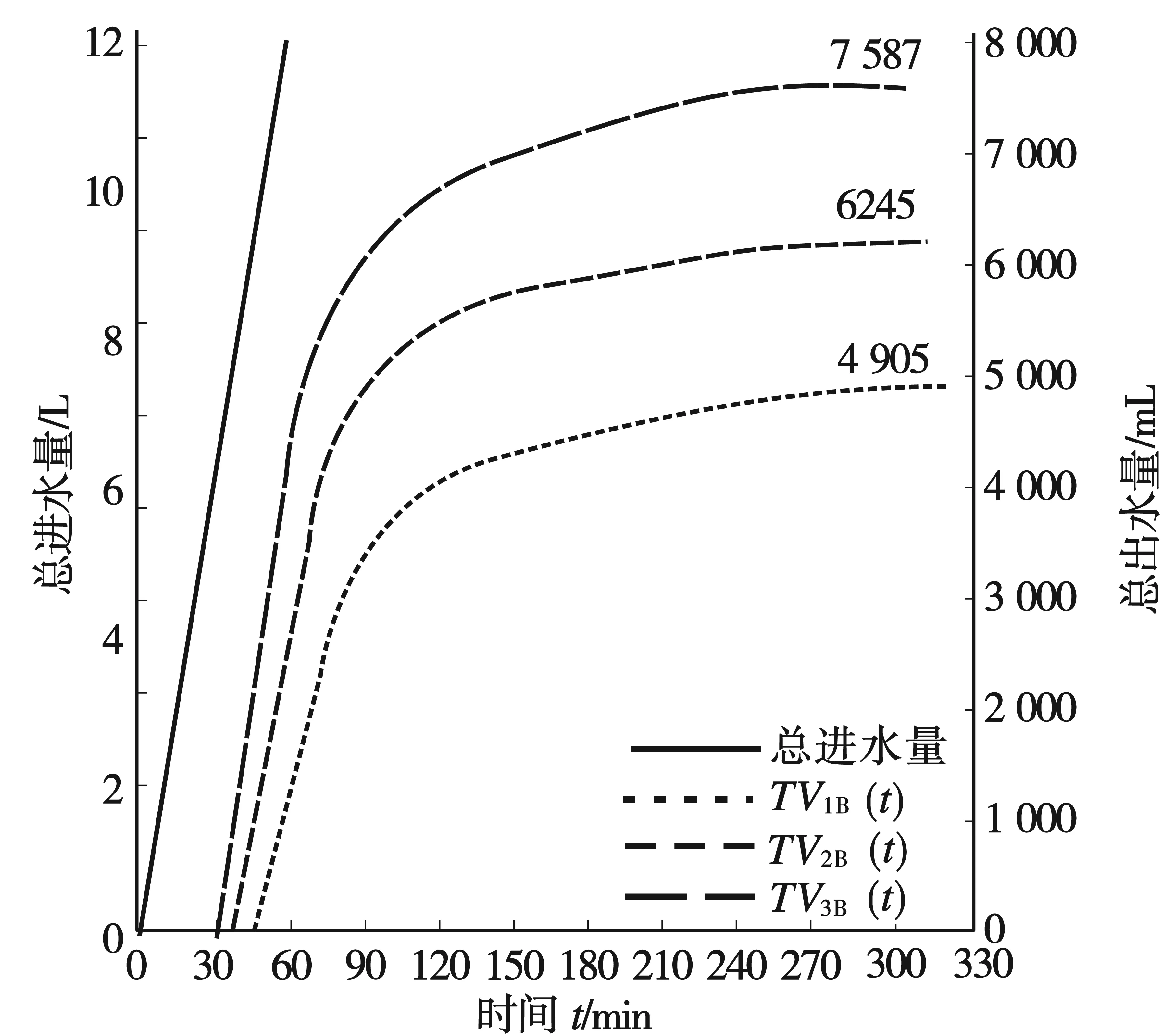

TV1B(t)、TV2B(t)、TV3B(t)曲线如图5所示。由图可知,沙土比例越低,系统出水量越小,即土壤蓄水量越大。计算得出,当沙土配比为1∶2时,蓄水总量比配比1∶1情况下提高约23%;当沙土配比为1∶1时,蓄水总量比配比2:1情况下提高约30%。在开始出水的前2h内,随着沙土比例降低,3个箱子的出水速度依次变慢。尤其是在出水量最大的前50min内,这种差别更加明显。同时,通过对比可以发现,随着系统沙土配比降低,其开始出水、出水50%、出水80%的时间点均滞后,滞留雨水总时间延长。通过上述分析得出,生物蓄水过滤系统有延缓雨水流速的作用,且沙土配比越低,滞留雨水能力越强。

图4 A组再次模拟降雨时截止到t时刻的总进(出)水量曲线

图5 不同沙土配比情况下截止到t时刻的总进(出)水量曲线

3 结束语

通过试验,运用定量方法证明了生物滞留系统中的植被层能够削减洪峰、涵养水源,且在降雨频繁时,仍能发挥一定的滞蓄雨水潜力。人工生物蓄水过滤系统沙土比例越低,系统滞留雨水时间越长,土壤蓄水量越大。因此,在设计生物蓄水过滤系统时,应重视绿地的基础性作用,并多使用壤土,以增强系统保水蓄水能力。本试验得出的诸结论具有普适性,可以广泛应用于城市绿地的实际设计中。

[1] 张大伟,赵冬泉,陈吉宁,等.城市暴雨径流控制技术综述与应用探讨[J].给水排水,2009,35(S1):25-29.

[2] 刘志雨.城市暴雨径流变化成因分析及有关问题探讨[J].水文,2009,29(3):55-58.

[3] 马效芳,陶权姚,景梁英.生物滞留池用于城市雨水径流控制研究现状和展望[J].环境工程,2015(6):6-9.

[4]DAVISAP,HUNTWF,TRAVERRG,etal.Bioretentiontechnology:anoverviewofcurrentpracticeandfutureneeds[J].JEnvironEng,2009,135(3):109-117.

[5] 杨世蜀,王海洋.人工生物蓄水过滤系统对雨水的滞留与过滤功效[J].环境工程学报,2015,9(5):2259-2264.

[6] 孙西桥,张翔,潘国艳.生物滞留箱污染物去除效果的实验研究[J].科技风,2012(10):33-36.

[7] 陈水平,付国楷,喻晓琴.城市雨水径流水质特征及应对方法[J].三峡环境与生态,2013(4):48-51.

[8] 胡爱兵,张书函,陈建刚.生物滞留池改善城市雨水径流水质的研究进展[J].环境污染与防治,2011 (1):74.

[9] 孙艳伟,魏晓妹.生物滞留池的水文效应分析[J].灌溉排水学报,2011,30(2):98-103.

[责任编辑] 于晓伟

2017-01-15

褚忠昊(1996—),男,山东东营人,合肥工业大学建筑工程系本科生,主要从事土木工程研究。

10.3969/j.issn.1673-5935.2017.01.010

TU992.1;TV121

A

1673-5935(2017)01- 0034- 04