生态文明建设的关键因素识别

2017-04-26姚石杨红娟��

姚石++杨红娟��

摘要

生态文明建设是共创民族伟业、中国圆梦的时代重任,提高生态文明建设水平需要对生态文明建设的关键因素进行分析识别。本文从生态文明意识、生态文明制度和生态文明行为三个方面建立生态文明建设影响因素指标体系,选取全国31个省份2012至2014年的相关数据,运用BP神经网络法降低DEMATEL模型中专家打分建立关联矩阵的主观性,结合摆幅置权法(SW)得出综合重要度,遴选出生态文明建设关键因素。其中,年份最近的2014年计算得出的关键因素按照重要度排序依次为:本级环保能力建设资金使用总额、排污费解缴入库户金额、机动车污染物排放总颗粒物、网站主动公开各类政府环境信息条数和环保系统人员总数。将这些因素按照生态文明的基本内涵划分为三大类,得到3点结论:生态意识虽不起决定性作用,但能强化整个社会的生态文明建设的思想和理念,生态文明意识所占的比例先降后升,不断提高;随着生态文明建设理论和实践经验的丰富,逐渐感受到成熟的制度设计、明确的制度规范才是根本,生态文明制度类别在关键因素中所占的比例越来越高;生态文明行为作为表现形式,随着其他两方面的变化,生态文明行为不断改善,在生态文明建设的关键因素中所占比例下降。本文在生态文明意识方面提出要针对性地帮助和鼓励各级环保部门开展信息公开工作;在生态文明制度方面提出强化环保能力建设资金的监管力度,发挥排污费的真正作用,提升环保系统人员的能力素养,探索新工作思路等举措;在生态文明行为方面提出综合车、油、路等多方面措施防治机动车排放污染等建议。

关键词生态文明建设;关键因素识别;BP-DEMATEL;摆幅置权法(SW)

中图分类号X24文献标识码A文章编号1002-2104(2017)04-0119-09doi:10.12062/cpre.20170302

生态文明的理念,自十八大之后备受瞩目,内在的涵义不断得到丰富,从《环境保护督察方案(试行)》等一系列法案的提出到十三五规划将其首度列为任务目标,已成为指引经济走上绿色发展道路的导航。生态文明建设包括生态文明制度、生态文明意识、生态文明行为等方面建设。目前,生态文明建设的研究主要有以下几个方面:一是生态文明的内在涵义和意义,谷树忠等从人类和自然界,生态文明和现代文明、时代变迁的三类关系的角度阐述生态文明建设的基本内容[1];Jiahua Pan认为所谓的环境承载能力实际上是一种气候容量,它是向生态文明转型的根本和限制条件[2]。二是生态文明与其他领域的耦合关系,厉丞烜和张朝晖通过分析海洋领域生态文明建设的基础和主要关注点,指出如何进行关键技术的运用[3];刘芳和苗旺在对水生态文明关键因素进行识别的基础上,分析了排名前两位的关键因素之间的系统动力学变动关系[4]。三是构建生态文明建设的指标体系,严耕和林震等根据经济社会发展的实际情况,对生态文明绿皮书中的指标体系进行优化,提出了省域评价指标体系的生态文明建设的改进版本,由四项二级指标和二十二项三级指标构成[5];Jing Zhu和Chao Yu制定了一个六种类别,四十个评估标准的城市生态评价指数模型[6]。四是生态文明建设的关键因素的提取,杨志华、严耕在得出各省的生态文明指数的基础上,对其与各二级指标相关性程度做出分析,进而指出生态文明建设的关键点[7];安秀伟[8]和袁会敏[9]从不同的角度,在理论上指出限制中国生态文明建设的因素。五是生态文明建设的对策与建议,Guidong Wang建议制定有效的生态文明方面的教导计划,特别指出要培育大学生的生态文明意识[10]。

从现有研究的分析中可以看出,目前对生态文明建设的内涵及其在经济转型中的重要性研究已经明确,有差别性的角度、地域的各类指标体系的建立也比较丰富。但是,对于生态文明建设关键因素的提取以及各指标间的关系研究大多只是理论上的探究,运用数理方法进行综合性研究的不多。本文运用BP-DMATEL方法和摆幅置权法(SW)提炼出全国31个省2012至2014年生态文明建设的关键因素,为有效开展生态文明建设提供科学依据。

1生态文明建设影响因素指标体系构建

生態文明有着丰富的内涵,不同的学者对内涵的阐述也不尽一致。从历史唯物主义的观点出发,根据相关文献[11]本文从生态文明行为、生态文明制度和生态文明意识三个方面进行分析,按照指标的可度量性、可获得性以及实用性原则建立体系。由于各省份的生态文明建设状况主要直接反映到森林、空气和水质状况这三大类中,且往往受生态主体的行为、意识以及所建立的制度的影响,故本文选取森林覆盖率、环境空气质量达标天数平均比例、集中式饮用水源水质达标率和主要河流水质符合Ⅰ—Ⅲ类标准的断面比例这4项作为生态文明建设的结果度量指标;在《国家生态文明建设示范市指标(试行)》的基础上,再选取一些相关文献中的高频、重要指标[12],并且参考各类环境年鉴、环境公报中主要环境指标,建立生态文明制度、生态文明意识、生态文明行为三个角度共21项指标作为影响因素,形成生态文明建设影响因素指标体系(如表1所示)。

2模型的构建

2.1研究方法

对于影响因素的识别,传统的DEMATEL模型通过问卷调查和专家打分法建立直接关联矩阵,主观性较强,将BP神经网络方法与其相结合,通过权值的计算得出关联矩阵,可大大增加计算结果和分析的可信度。崔强和武春友[13]在建立空港竞争力影响因素指标的基础上,将25大城市的空港数据在MATLAB软件中进行BP-DEMATEL分析,得出影响空港竞争力的原因型因素和影响力最大的因素;秦晓楠和卢小丽[14]对三大海域构建了生态安全系统影响因素指标体系,利用DPS9.01软件,在DEMATEL方法的基础上用神经网络法做出改进,将影响因素进行基本分类和对比分析;车亮亮和韩雪[15]根据BP-DEMATEL方法的分析结果,将农产品虚拟水流动的影响因素划分为强驱动型因素、驱动型因素、强特征型因素和特征型因素;成全和杨碧丽[16]等利用BP-DEMATEL方法分别对诺贝尔奖获得者、中科院院士和工程院院士的原始性创新环境影响因素做了实证探析。

但是,用BP-DEMATEL方法计算中心度和原因度之后遴选关键因素时,只是通过对因果分析图中中心度和原的指标是相关文献中的高频、重要指标;标记*[KG-*2]*[KG-*2]*的指标是各类环境年鉴、环境公报中主要环境指标。

因度相交点的观察就确定出关键因素,难免有主观臆断的成分,未能清晰的呈现出不同关键因素的重要性排序。李春好[17]提出了摆幅置权方法的基本过程,并把它用于DEA权重置信域的构建。孙永河[18]将使用传统的DEMATEL方法与使用摆幅置权法进行关键因素的识别做了详细的对比分析,并用实例验证新方法的有效性。因此,本文将BP神经网络法与DEMATEL模型和摆幅置权法结合进行关键因素识别。

3实证分析

3.1研究对象和数据来源

从《中国统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国环境年鉴》以及各个省份相应年度的环境公报、各个省份的环保厅网站进行查找,选取中国31个省(香港、澳门和台湾因为存在差异,可比性不强,未考虑在内)2012—2014年生态文明建设相关数据,对三年共93个样本数据进行研究。

3.2计算结果

3.2.1生态文明建设影响因素的中心度、原因度和综合重要度

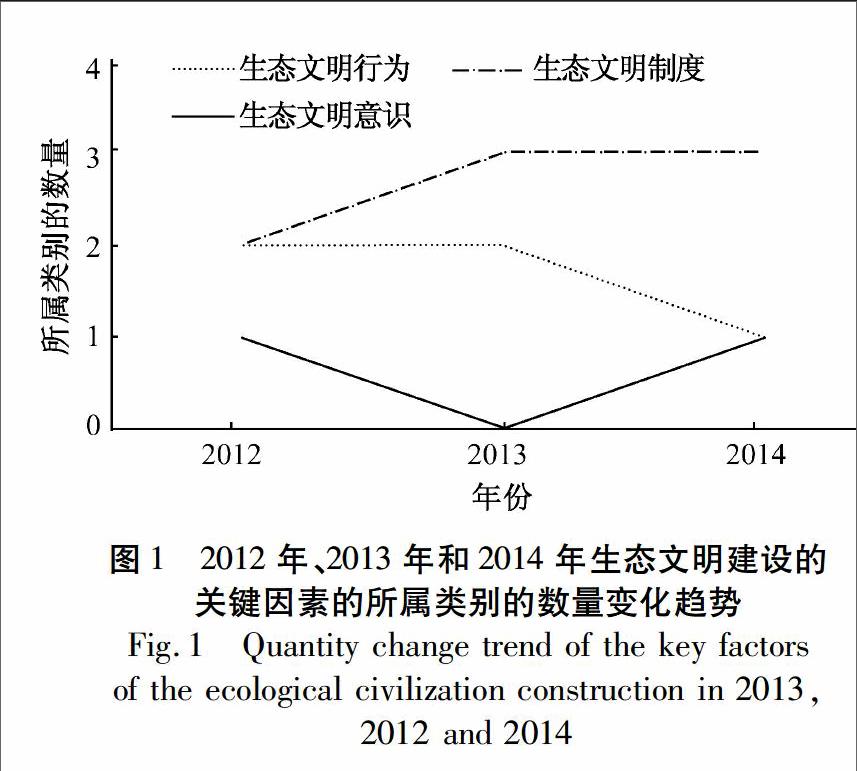

先采用三层BP神经网络,选取21项影响因素指标作为输入层神经元,4项结果度量指标作为输出层神经元,经过多次训练2012年选取的隐含层神经元数为19,初始权值为对应的区间[-0.026,0.026]上随机抽取的均匀分布的一组数[23],2013年和2014年选取的隐含层神经元数均为20,初始权值为对应的区间[-0.025,0.025]上随机抽取的均匀分布的一组数。此外,隐含层选择默认的S型tansig传递函数,输出层选择purelin传递函数。初始学习速率设为0.05,动量因子设为0.9,最大训练步数设为1 000,最小误差设为0.001。运行matlab2014a编程计算得出输入层与输出层的整体权值向量,在公式(1)—(3)的基础上计算得出影响因素指标的全关联矩阵T,在公式(4)—(6)的基础上计算得出31个省份三年的生态文明建设影响因素的中心度P=D+R和原因度Q=D-R的值,在确定中心度和原因度的摆幅置权权重的基础上利用公式(7)计算得出生态文明建设影响因素的综合重要度,如表2所示:

从表2中第4列可以看出,2012年影响因素X1每万人拥有公交车辆、X4网站主动公开各类政府环境信息条数、X8排污费解缴入库户金额、X9生态市县建设数量、X12本级环保能力建设资金使用总额、X13人均地区生产总值、X14工业废气排放量、X19城镇生活污水处理率、X21机动车污染物排放总颗粒物这9项指标的原因度为负值,根据定义[18]可知这些因素为非关键因素,属于结果类因素,受到原因度为正值的原因类因素的影响。故关键因素只能从剩余的12项元素中选取,且其优先次序为ρ17>ρ2>ρ18>ρ5>ρ7>ρ10>ρ16>ρ11>ρ6>ρ3>ρ20>ρ15。根据“二八定律”,20%的因素起着关键的影响作用。因此,本文挑选综合影响度在前20%的影响因素,影响程度依次为:X17一般工业固体废物倾倒丢弃量、X2当年开展的社会环境教育活动人数、X18单位GDP电力消费量、X5环境污染治理投资占GDP比重、X7环保系统人员总数。

同理,从表2中第7列可以看出,2013年关键因素及其影响程度依次为:X17

一般工业固体废物倾倒丢弃量、X19城镇生活污水处理率、X8排污费解缴入库户金

额、X5环境污染治理投资占GDP比重、X6第三产业占GDP的比例。

影响因素X2当年开展的社会环境教育活动人数、X3人均受教育年限、X4网站主动公开各类政府环境信息条数、X7环保系统人员总数、X9生态市县建设数量、X10电话/网络投诉办结率、X13人均地区生产总值、X14工业废气排放量、X15废水排放总量这9项指标的原因度为负值,根据定义[18]可知这些因素为非关键因素,属于结果类因素,受到原因度为正值的原因类因素的影响。故只能从剩余的12项元素中选取,且其优先次序为ρ17>ρ19>ρ8>ρ5>ρ6>ρ11>ρ21>ρ20>ρ1>ρ16>ρ12>ρ18。根据“二八定律”,20%的因素起着关键的影响作用。因此,本文挑选综合影响度在前20%的影响因素。

同理,从表2中第10列可以看出,2014年关键因素及其影响程度依次为:

X12本级环保能力建设资金使用总额、X8排污费解缴入库户金额、X21机动车污染物排放总颗粒物、X4网站主动公开各类政府环境信息条数、X7环保系统人员总数。

影响因素X2当年开展的社会环境教育活动人数、X3人均受教育年限、X5环境污染治理投资占GDP比重、X10电话/网络投诉办结率、X11保护区面积占辖区面积比重、X13人均地区生产总值、X16工业废水处理量、X17一般工业固体废物倾倒丢弃量、X18单位GDP电力消费量、X20生活垃圾无害化处理率这10项指标的原因度为负值,根据定义[18]可知这些因素为非关键因素,属于结果类因素,受到原因度为正值的原因类因素的影响。故只能从剩余的12项元素中选取,且其优先次序为ρ12>ρ8>ρ21>ρ4>ρ7>ρ19>ρ9>ρ6>ρ15>ρ14>ρ1。根据“二八定律”,20%的因素起着关键的影响作用。因此,本文挑选综合影响度在前20%的影响因素。

3.2.2生态文明建设关键影响因素的年份对比分析

结合表2将其进行对比发现,2012—2014年三年之间的关键影响因素既存在一些共性也存在一些显著的差别性,具体表现在以下几个方面:

(1)2012年到2013年的年际变化。2012年和2013年排在第一位的关键影响因素都是“一般工业固体废物倾倒丢弃量(X17)”,排在第四位的关键影响因素都是“环境污染治理投资占GDP比重(X5)”。如果一般工业固体废物被遗弃至污染防治空间以外的话,将从各个方面污染环境:比如向江河湖海等排放、堆积固体废弃物,会影响到各类水体的水质状况,并且如果处理不当将会通过水体流动引发区域间的污染;将废弃物混入生活垃圾进行堆积处置,或者未经环保部门同意将其填埋,将会引发土壤污染;一些去向不明确的固体废弃物更是会给生态环境带来隐形的威胁。只有政府从宏观产业政策方面加强对环境问题的重视,才会引导整个社会加大对环境污染治理的投资,进而生态文明建设将会越来越好。2012年排在第二位的关键影响因素“当年开展的社会环境教育活动人数(X2)”、排在第五位的关键影响因素“環保系统人员总数(X7)”在2013年就已经下降为受其他因素影响的原因型因素,而2013年排在第二位的关键影响因素“城镇生活污水处理率(X19)”、排在第三位的关键影响因素“排污费解缴入库户金额(X8)”从2012年的受其他因素影响的原因型因素上升为关键因素,同时“第三产业占GDP的比例(X6)”也上升为排名第五的关键因素,说明2013年随着全国大面积出现雾霾天气,人们更加切身的体会到环境的恶化,开始提高对所处的生活环境水平的要求,加强生活污水的处理,下定决心征收排污费去遏制环境质量的下降,并重视产业的转型跨越发展,加大第三产业占GDP的比例。在这样的背景下,开展的社会环境教育活动人数和环保系统人员总数自然会受到以上因素的影响,而不是一些环保从业者简单的、定期的像完成任务一样去进行环保宣传,而是在某种程度上引起了全社会的关注,更倾向于采取一些实质性的行动。2012年排在第三位的关键影响因素“单位GDP电力消费量(X18)”在2013年虽然不是受其他因素影响的原因型因素,但已经不是关键影响因素,并且综合重要度已经很低。从2012年到2013年,中国的能源消费已从增长6.2%变为下降到3.7%,这表明在中国伴随着能源结构的不断优化,该因素对生态文明建设的影响程度就会有所下降。

(2)2013年到2014年的年际变化。2013年和2014年共有的关键因素是“排污费解缴入库户金额(X8)”,但从2013年排名第三上升到2014年排名第二,近年来中央对排污费的规范化越来越重视,也提出了费改税的方案,增强征收的法制性和强制性,在惩罚污染型企业让其承担污染治理成本的同时,也奖励资源节约型的环保企业,建立激励机制和补偿政策来引导企业的绿色生产经营。2013年的非关键因素“本级环保能力建设资金使用总额(X12)”上升为2014年排名第一的关键影响因素,同时2013年排在第四位的关键影响因素“环境污染治理投资占GDP比重(X5)”下降为受其他因素影响的原因型因素。环境污染治理是在污染发生后的补救,然而环保能力建设包括监察监测能力建设、环境应急能力建设、环境信息能力建设、环境宣教能力建设、环境监管运行保障等,这些能力不仅可以防治污染的发生,更能有效的监控环境污染行为、事件的发生过程,并作出相应的处理。2013年的非关键因素“机动车污染物排放总颗粒物(X21)”上升为2014排名第三的关键影响因素,全国大面积出现的雾霾天气持续两年仍未消散,大气污染治理被提到日程之上,“APEC蓝”的出现得益于暂时的管控,其中实行车辆的单双号限行等措施使APEC会期间PM2.5下降了39.5%,使得人们开始反思自己的日常出行工具为大气污染带来的影响。愈多关注大气污染的防治,自然对其他方面的污染关注度会有所下降。2013年排在第一位的关键影响因素“一般工业固体废物倾倒丢弃量(X17)”和排在第二位的关键影响因素“城镇生活污水处理率(X19)”2014年已分别下降为受其他因素影响的原因型因素和非关键因素。由于产业结构的转型升级需要花费大量的时间、精力,人们开始关注一些具体的行为措施来改善目前的环境状况,2013年排在第五位的关键影响因素“第三产业占GDP的比例(X6)”2014年下降为非关键因素。2013年的非关键因素“网站主动公开各类政府环境信息条数(X4)”和“环保系统人员总数(X7)”2014年一跃为排名第四和第五的关键因素,《政府信息公开条例》力求向社会公开其治理过程和结果,近年来发生的环境污染事件也使百姓切身体会到环境治理的必要性,有更强烈的环保知情意识和参与诉求,同时对环保系统人员的责任心和工作能力的要求愈来愈高。

(3)2012年和2014年的年际变化。2012年和2014年共有的关键因素是“环保系统人员总数(X7)”,但排名都是第五位,重要性不是最高的,毕竟一定数量的高素质从业人员是相关行业健康发展的保障,环保系统工作人员的数量从一定程度上反映出国家对环保行业的重视度在加强,这个岗位的重要性也逐渐获得更多认可。然而仅仅有数量是不够的,要提升环保执法人员的素养和服务意识,以及环保研究人员的技术水平,增强整个队伍的向心力、责任感和荣誉感。虽然只相隔一年,但2012年和2014年的关键因素差别较大。2012年的关键因素“一般工业固体废物倾倒丢弃量(X17)”、“当年开展的社会环境教育活动人数(X2)”、“单位GDP电力消费量(X18)”和“环境污染治理投资占GDP比重(X5)”,这些因素到2014年已下降为非关键因素。2014年的关键因素“本级环保能力建设资金使用总额(X12)”、“排污费解缴入库户金额(X8)”、“机动车污染物排放总颗粒物(X21)”和“网站主动公开各类政府环境信息条数(X4)”,这些因素在2012年还只是非关键因素。大幅度变化的其中一个主要原因就是2014年4月颁布了经过重大修改的新的《环境保护法》,加大了惩罚力度,明确了环境监察制度,提高了环保部门的权威性,同时规定在产生危害民众健康或者威胁环境安全的污染事件时,及时按照规定提供预警信号,采取应急对策。总体来说,国家试图实现环保体制改革,强化环保部门的行政监管职能。当然,2014年“机动车污染物排放总颗粒物”从非关键因素上升为关键因素,这与中国近年来不断严重的PM2.5问题契合。因为机动车污染排放对城市空气中PM2.5的“贡献率”达到60%左右,而可吸入颗粒物是加重雾霾天气污染的罪魁祸首,所以成为关键因素。

3.2.32012年、2013年、2014年综合对比分析

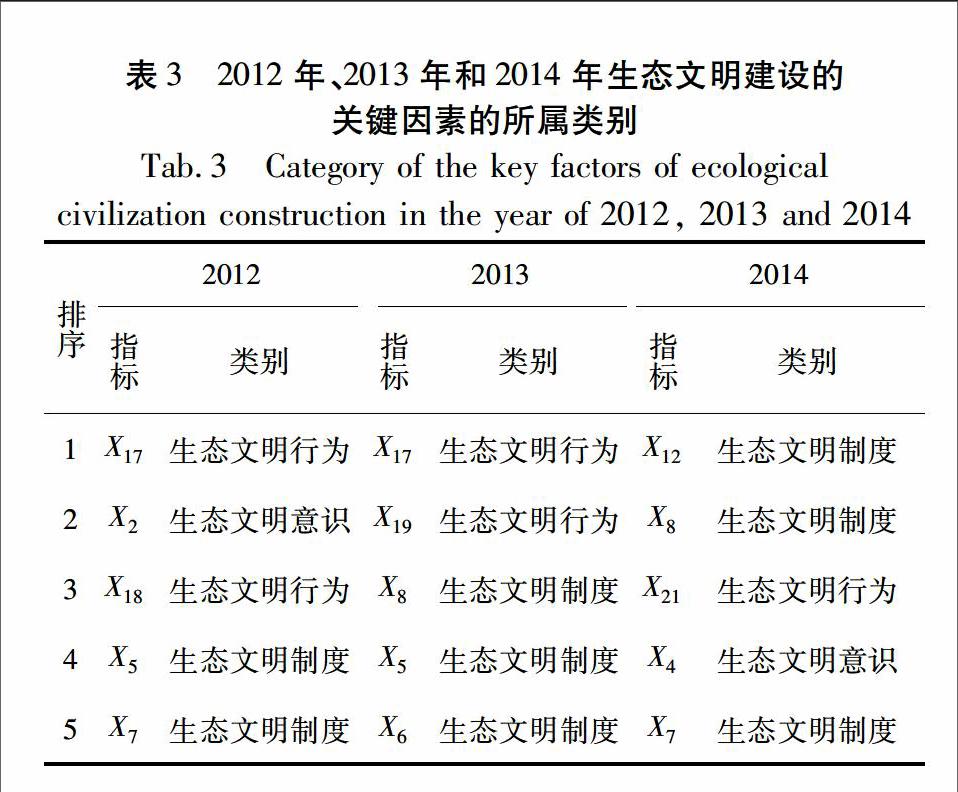

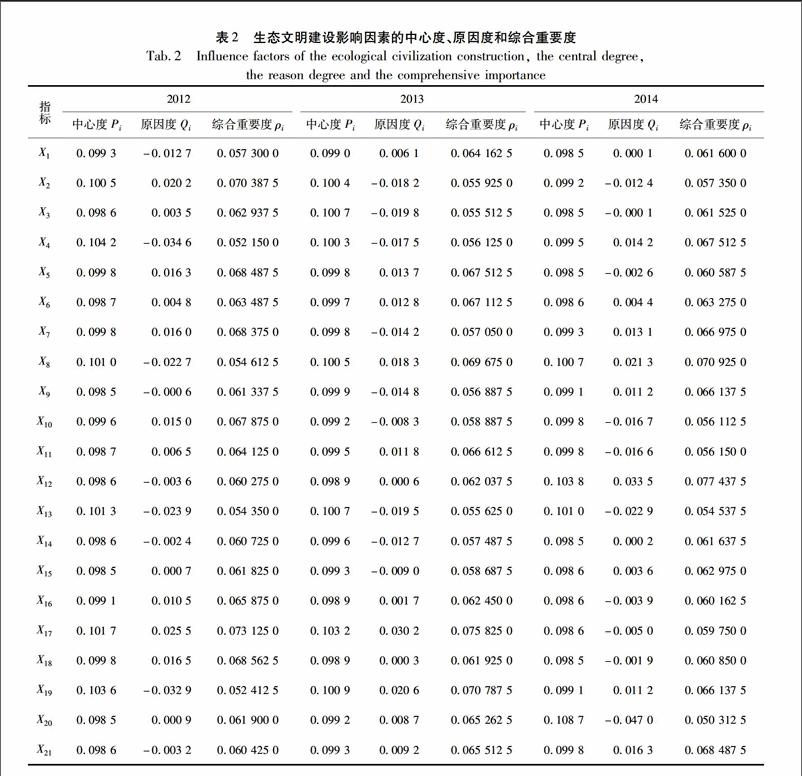

本文建立生态文明建设影响因素指标体系时,是从生态文明意识、生态文明制度和生态文明行为三个角度考虑的,综合看来三年的关键因素排名所侧重的方面有所变化,见表3。

从表3和图1中可以看出生态文明意识所占的比例先降后升,有待提高,生态文明制度这个类别在关键因素中所占的比例越来越高,生态文明行为所占的比例有所下降。这表明作为观念性的存在,生态文明意识渗透到生态文明建设的方方面面,没有健康、明确的生态文明意识,就不会有合理的生态文明行为表现出来。没有规范的、成体系的生态文明意识,就无法健全生态文明制度,应该在全社会范围内不断提升公民的生态文明意识;随着多年来,我国在生态文明建设方面不断进行理论和实践探索,越来越意识到只有成熟的制度设计,明确的规范来引导生态文明建设,并将其作为突破口,才能推动生态文明行为和生态文明意识的形成和发展;生态文明行为作为表现形式,往往受到生态文明制度和生态文明意识的影响,不应作为关键因素去重点关注。

4结论与建议

全面的小康社会不仅要有金山银山,更要有绿水青山,生态文明的理念在中央的大力倡导下已经逐渐深入人心,但生态文明建设仍然是一个需要长期奋斗的目标。而生态文明如何建设、建设的进程如何,是需要一代又一代的环保人不断地思考,并付出智慧和熱情进行探索的。根据前文,主要针对2014年生态文明建设的关键因素计算分析结果,从三方面提出生态文明建设的建议:

(1)生态文明意识建设方面的优化建议。

正确的生态文明意识能够促进生态文明建设的发展,培养公民的生态文明意识,关键点在于政府得使民众对各类政府环境信息有所了解,这不仅能敦促生态文明政府的建设,而且能够在全社会范围内进行良好的生态文明宣传教育[24]。2016年国务院下发的《关于全面推进政务公开工作的意见》明确要求各部门定期公开相关的环保政务资讯,但不同地区、不同部门、不同年份公开的信息数量和内容差别是很大的,一些地区的某些部门仍采用保守的心态去对待信息公开这一政务活动。环保部应该制定更加详细的信息公开考评细则去引导政府活动、生态建设状况等相关资料的公开,同时也结合不同的地区、不同级别的环保部门的具体情况制定相应的标准,一方面投入人力物力去支持和指导相对落后地区的生态文明建设信息公开工作,另一方面鼓励其在自身水平的基础上向公众公开主要政务活动。

(2)生态文明制度建设方面的优化建议。

生态文明制度是生态文明建设长效机制的基础,其具体的表现指标如本级环保能力建设资金使用总额、排污费解缴入库户金额和环保系统人员总数应成为重点关注领域。因此,虽然目前绿色发展理念已经深入人心,但各级政府、环保部门的能力建设仍需不断地提升。近年来,国家投资用于本级环保能力建设的资金使用总额已经逐年上升,此外还需强化专项资金的监管力度,做到专款专用,优化支出结构。同时,吸引民间资金的投入,将投资主体多元化,整合多方力量推进环境保护和资源建设的发展[25];无论是排污费,还是中央预推行的环保税,最终目的都是惩治污染环境者。令其为环境恢复承担费用,并不是简单的费用或者税额征收的越高越好,而应在充分调研、谨慎设计的基础上,合乎规范的征收税费,达到环境管制的终极目标;环保工作者,尤其是基层工作人员,在保证一定数量的基础上,更应明确工作任务和思路,在依法行政、善抓落实、树立全局观念的基础上提升自身素质和工作能力水平,不断探索发现新的工作思路和举措。

(3)生态文明行为建设方面的优化建议。

随着我国居民收入水平的提高,对机动车的需求量也在增长,然而机动车出行这种非绿色的出行方式排放的总颗粒物已成为空气污染的重要来源,对其进行污染防治的迫切性日益突显。应对之策,除了呼吁民众树立生态文明理念,提升公共交通的覆盖率和舒适度等,来提高绿色交通出行率。更为关键的是,加快研发推广新能源汽车,加速淘汰不符合环境排放标准的机动车辆,优先供应清洁燃油,制定行业绿色发展规划,优化道路状况,综合协调推进大气污染治理工作,大力防治机动车污染颗粒物排放给人民群众的生活、健康带来负面影响。

(编辑:田红)

参考文献(References)

[1] 谷树忠,胡咏君,周洪.生态文明建设的科学内涵与基本路径[J].资源科学,2013(1):2-13.[GU Shuzhong,HU Yongjun,ZHOU Hong.Ecological civilization construction:scientific connotation and basic paths[J].Resources science,2013(1):2-13.]

[2]PAN J H. Ecological capacity profile and adaptation.Chinas environmental governing and ecological civilization [M].

Springer Berlin Heidelberg,2016:209-221.

[3]厉丞烜,张朝晖,王保栋,等.海洋生态文明建设关键技术探究[J].海洋开发与管理,2013(10):51-58.[LI Chengxuan, ZHANG Zhaohui, WANG Baodong, et al.Study on the key technology of marine ecological

civilization construction[J].Ocean development and management,2013(10):51-58.]

[4]劉芳,苗旺.水生态文明建设系统要素的体系模型构建研究[J].中国人口·资源与环境,2016(5):117-122.[LIU Fang,MIAO Wang.System model construction of system elements in water ecological civilization construction[J].China population,resources and environment,2016(5):117-122.]

[5]严耕,林震,吴明红. 中国省域生态文明建设的进展与评价[J]. 中国行政管理,2013(10):7-12.[YAN

Geng, LIN Zhen, WU Minghong.The progress and evaluation of ecocivilization construction in Chinese provinces[J].Chinese public administration,2013(10):7-12.]

[6]ZHU J, YU C,LI X. Urban ecological assessment:indicator system and model construction[J].Education and management,2011,210:464-471.

[7]杨志华,严耕.中国当前生态文明建设关键影响因素及建设策略[J].南京林业大学学报(人文社会科学

版),2012(4):60-66.[YANG Zhihua, YAN Geng.Influencial factors and construction strategy of ecological civilization construction in current China[J].Journal of Nanjing Forestry University(humanities and social sciences edition),2012(4):60-66.]

[8]安秀伟.我国生态文明建设的制约因素与对策选择[J].甘肃理论学刊,2010(11):57-60.[AN Xiuwei.Restriction factors and countermeasures of ecological civilization construction in China[J].Gamsu theory research,2010(11):57-60.]

[9]袁会敏.生态文明建设关键在于制度[J].创新,2013(6):26-29,126.[YUAN Huimin.Institutional building is the key to ecological civilization construction[J].Innovation,2013(6):26-29,126.]

[10]WANG G D. Efficient education scheme of ecological civilization[J].Informatics and management science II, 2013,205:769-775.

[11]姬振海.生态文明论[M].北京:人民出版社, 2007: 8-9.[JI Zhenhai. Theory of ecological civilization [M]. Beijing: People Press, 2007: 8-9.]

[12]白杨,黄宇驰,王敏,等.我国生态文明建设及其评估体系研究进展[J].生态学报,2011(20):6295-6304.[BAI Yang, HUANG Yuchi, WANG Min, et al.The progress of ecological civilization and its indicator system in China[J].Acta ecologica sinica,2011(20):6295-6304.]

[13]崔强,武春友,匡海波.BPDEMATEL在空港竞争力影响因素识别中的应用[J].系统工程理论与实践,2013(6):1471-1478.[CUI Qiang, WU Chunyou, KUANG Haibo.Influencing factors research of airports competitiveness based BPDEMATEL model[J].Systems engineeringtheory & practice,2013(6):1471-1478.]

[14]秦晓楠,卢小丽.基于BPDEMATEL模型的沿海城市生态安全系统影响因素研究[J].管理评论,2015(5):48-58.[QIN Xiaonan, LU Xiaoli.A BPDEMATEL model based research of factors that affect coastal urban ecological security system[J].Management review,2015(5):48-58.]

[15]车亮亮,韩雪,秦晓楠.基于BPDEMATEL模型的农产品虚拟水流动影响因素分析[J].冰川冻土,2015(4):1112-1119.[CHE Liangliang, HAN Xue, QIN Xiaonan.The analysis of influencing factors of virtual water flow in major crops in China based on the BPDEMATEL model[J].Journal of glaciology and geocryology,2015(4):1112-1119.]

[16]成全,楊碧丽,许华斌,等.原始性创新环境影响因素研究——基于BPDEMATEL模型的实证[J].科学学研究,2016(4):591-600.[CHENG Quan, YANG Bili, XU Huabin, et al.Research on the influence factors of original innovation environment based on BPDEMATEL[J].Studies in science and science,2016(4):591-600. ]

[17]李春好.一种构造DEA权重置信域的新方法及应用[J].吉林大学学报(工学版),2003(3):29-34.[LI

Chunhao.New approach to construct assurance regions for DEA and its application[J].Journal of Jilin

University (engineering and technology edition),2003(3):29-34.]

[18]孙永河,秦思思,段万春.复杂系统DEMATEL关键因素遴选新方法[J].计算机工程与应用,2016,52(8):229-233.[SUN Yonghe,QIN Sisi,DUAN Wanchun.New method to select critical elements in DEMATEL for complex systems[J].Computer engineering and applications,2016,52(8):229-233.]

[19]叶宗裕.关于多指标综合评价中指标正向化和无量纲化方法的选择[J].浙江统计,2003(4):25-26.[YE Zongyu.On the selection of indicators and non dimensional method in multiple index comprehensive evaluation[J]. Zhejiang statistics,2003(4):25-26.]

[20]闻新.应用MATLAB实现神经网络[M]. 北京:国防工业出版社, 2015:109-145.[WEN Xin.Application of MATLAB neural network[M].Beijing: National Defence Industry Press, 2015:109-145.]

[21]郝哲,刘斌.基于差分法及神经网络的硐室围岩力学参数反分析[J].岩土力学,2003(S2):77-80.[HAO Zhe, LIU Bin.Back analysis of mechanics parameters of rocks surrounding openings on the basis of calculus of difference and neural network[J].Rock and soil mechanics,2003(S2):77-80.]

[22]肖丁丁,張文峰.基于DEMATEL方法的绿色物流发展关键因素分析[J].工业工程,2010(1):52-57.[XIAO Dingding,ZHANG Wenfeng.Key element analysis for green logistics development by using decision making trial and evaluation laboratory method[J].Industrial engineering journal,2010(1):52-57.]

[23]岳素青,徐小明.三种初值选取方法对BP神经网络收敛速度影响的比较[J].太原师范学院学报(自然科学版),2005(3):52-55.[YUE Suqing,XU xiaoming.Comparison of three initialization algorithms of the weights on convergence rate of BPNN[J].Journal of Taiyuan Teachers College(natural science edition),2005(3):52-55.]

[24]梅凤乔.论生态文明政府及其建设[J]. 中国人口·资源与环境,2016(3):1-8.[MEI Fengqiao.General theory of ecocivilized government and its construction strategies[J].China population,resources and environment,2016(3):1-8.]

[25]赵细康,石宝雅.广东省环境保护能力建设的现状与对策研究[J].珠江经济,2007(12):61-66.[ZHAO Xikang,SHI Baoya.Current situation and countermeasures of environmental protection ability construction in Guangdong Province[J].South China review,2007(12):61-66.]