产业构成视角的经济增长减贫效应动态化研究

——以1995-2014年滇西边境片区为例

2017-04-25高元元

高元元 郑 猛

·国民经济·

产业构成视角的经济增长减贫效应动态化研究

——以1995-2014年滇西边境片区为例

高元元 郑 猛

产业构成视角下经济增长如何实现减贫已经成为当前研究的焦点问题。产业减贫与扶贫需作行业细分。根据国务院扶贫办连片特殊困难地区的最新划分,以集中连片特殊困难地区之一的滇西边境片区作为研究对象,基于1995-2014年产业数据研究三大产业减贫效应。结果表明:滇西边境片区第二、三产业减贫效应显著为正,且第三产业高于第二产业。进一步将产业减贫效应分解为结构效应和增长效应后发现,三大产业增长效应均高于结构效应,其中第二、三产业增长效应差距逐渐缩小,结构效应交替波动。由结论引伸的启示反映在经济发展方式、政府财政职能、就业及劳动力转移等方面。

滇西边境片区; 产业减贫效应; 动态分解; 精准扶贫

一 引 言

改革开放近40年来,随着减贫实践的不断推进,中国农村贫困人口数量大幅下降。汪三贵和胡联(2014)[1]发现,根据官方贫困线划分,中国农村贫困人口数量已从1978年的2.5亿人下降至2007年的1478.79万人,减少共计约2.35亿,年均下降9.3%;另外,据《国民经济和社会发展统计公报》(2011-2015)统计,若按每年每人2300元(2010年不变价)的农村扶贫标准计算,至2015年中国农村贫困人口较2011年由12238万减少到5575万,降幅为6663万人,年均下降17.85%。过去中国减贫工作成绩斐然,但进一步看,若维持近5年的减贫速度,到2020年中国仍将存有2000万以上的贫困人口。根据“十三五”规划中明确提出的“依据中国现行标准农村贫困人口实现全面脱贫和贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困”,以及在2015年中央扶贫会议上制定的确保到2020年所有贫困地区及贫困人口一道迈入小康社会的目标,如何加快中国贫困地区的减贫速度,完成2020年全面建成小康社会奋斗目标是现阶段经济社会发展亟需解决的关键问题。

“十三五”规划中明确指出把革命老区、民族地区、边疆地区、集中连片贫困地区作为脱贫攻坚重点。滇西边境片区位于我国西南边陲,集民族地区、边境地区和集中连片贫困地区于一体,不仅是我国新一轮减贫攻坚战战场中涉及边境县和世居少数民族数量最多的区域,而且是我国西南地区面向东南亚开放的重要通道,是“桥头堡”建设战略部署出台以后需要加速发展的主要地区。“西部大开发”政策实施以后,滇西边境片区经济实现了显著地增长*滇西边境片区在行政区划上包括3个地级市(保山市、丽江市、普洱市)和7个少数民族自治州(临沧市、楚雄州、红河州、西双版纳州、大理州、德宏州以及怒江州),下辖61个县市区,由56个特殊困难地区县市区和5个其他县市区构成。该片区与越南、老挝、缅甸接壤,地域面积24.7万平方公里,边境线长达3148公里,2011年总人口2240.4万,包括汉、彝、傣、白、景颇、傈僳等26个世居民族,其中有15个云南独有少数民族,8个人口较少民族。本文所涉及的滇西边境片区10地州并非传统意义上的行政划分,而是将56个贫困县按照各自所在地州进行合并,例如红河州中包括石屏县、金平县、元阳县、红河县以及绿春县6个贫困县,故本文红河州的指标即为上述6县的综合指标,具体贫困县划分资料见《滇西边境片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)》。。如果以2001年为基期,滇西边境片区经济年均增长率从2002年的7.49%增长到2014年的14.69%*根据2002-2015年云南统计年鉴数据计算得出。。尽管滇西边境片区经济增速相对较高,但56个特殊困难县市区中仍然有45个国家扶贫开发工作重点县*云南省连片特困地区区域发展与扶贫攻坚规划编制领导小组办公室.《滇西边境片区区域发展与扶贫攻坚规划》,2012年10月。。滇西边境片区地域面积占整个云南省的一半以上,其发展关系到云南省整体经济发展,在现有快速增长的基础上更快更好发展,进一步提高人均收入水平,不仅有利于全省实现2017年城乡居民收入倍增,贫困人口减少500万人以上的目标,而且对中国全面建成小康社会,实现第一个百年目标具有十分重要的现实意义。

仅仅用经济增长的变化来解释减贫问题可能会掩盖一些关键性问题,遗漏产业结构和增长模式等内在偏向性因素。本文将对滇西边境片区产业发展与减贫间关系进行实证分析,并进一步分解产业减贫效应以解释不同产业发展对减贫的差异化影响。这样既可以准确地分析贫困地区各产业发展的减贫效应异质性,挖掘产业发展减贫效应产生的原因,从反贫困视角来重新审视我国当前产业结构优化升级及经济转型政策,同时也可以为我国在“十三五”期间实施精准减贫、精准脱贫,提高减贫实效提供可借鉴的理论依据。

本文可能的贡献主要在以下三点:(1)研究对象选取。区别于既有文献多以占总人口20%的最低收入群体的平均收入作为贫困标准,本文按照国务院扶贫办2012年颁布的《滇西边境片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)》的最新划分选取研究对象,可使贫困标准划分更加准确,更有效地研究产业减贫效应。(2)相对于既有研究大多采用产值比重或就业比重来衡量产业发展,本文在经济增长核算框架下分解出各产业发展指标,然后将产业减贫效应动态分解为增长效应和结构效应,从而挖掘产业发展与减贫之间更加深层次的联系。(3)相对于既有研究大多是经验数据推断,本文运用更加规范的实证分析,使研究层次更加深入,结论更加可靠。

接下来的内容安排:第二部分回顾文献与评述;第三部分是滇西边境片区产业发展与减贫的初步统计分析;第四部分是模型设定、数据选取说明及描述性统计分析;第五部分是实证结果的分析及内生性检验、稳健性检验;第六部分是对产业减贫效应的动态分解;最后部分是本文主要结论及相关启示。

二 文献评述

经济增长与贫困减少是近年国内外学者研究的热点问题。林毅夫和苏剑(2012)[2]认为,近年来,一些大的经济体如中国和印度等已经起飞,并成为新的全球经济增长极。这些国家的高经济增长率使贫困显著减少。西方学术界对经济增长与减贫关系的研究众多,其中大多数学者支持经济增长有利于贫困减少观点,认为通过资本积累实现的经济增长将对贫困人口起到“涓滴”作用,一方面为贫困群体创造更多就业机会,使其收入增加,另一方面为政府针对贫困人口的转移支付支出提供更加充足的资金。Ahluwalia et al.(1979)[3]发现,几乎所有实现经济增长的国家都能有效地减少贫困,而在20世纪80年代一些国家经济的负增长与贫困的增加并存;Fields(1984)[4]根据世界银行的研究,分析得出:经济增长是减少贫困的有效途径;Roemer和Gugerty(1997)[5]发现GDP增长率每提高1%,收入最低的20%贫困人口收入增长率将提高0.921%,并且GDP增长速度与收入最低的40%贫困人口收入增长速度呈现一对一的直接对应关系,经济增长对贫困减少具有重要作用;Dollar和Kraay(2002)[6]也指出经济增长是贫困减少的决定性因素,伴随着经济的整体增长,贫困人口的收入会进一步增长。国内大多数研究得到与上述结果一致的结论,即中国的经济增长有效地减少了贫困。胡鞍钢等(2006)[7]分析1978-2004年中国经济增长与减贫的关系认为,持续的经济高增长是减少贫困人口的基础;林伯强(2003)[8]、汪三贵(2008)[9]、王雪妮和孙才志(2011)[10]以及叶初升和张凤华(2011)[11]分别从不同时间、区间、角度对经济增长与贫困减少进行了探讨,其结论与胡鞍钢等(2006)[7]的研究基本一致,即经济增长是大规模减贫的主要推动力,将会对减少贫困始终产生重要影响。胡兵等(2007)[12]对贫困指示增长曲线的实证分析表明,1985-2003年间中国的经济增长使农村居民收入上涨,贫困大幅度减少,但农村居民收入差距不断拉大,收入的不平等部分抵消了经济增长的减贫成效;攸频和田菁(2009)[13]的研究结果表明,农村人均纯收入的提高是促进减贫的影响因素,收入不平等在一定程度上阻碍了减贫效果,但总体经济增长对贫困减少的积极效应大于收入不平等对贫困减少的消极效应,这与章元和丁绎镤(2008)[14]研究所得结论一致。

但是Montalvo和Ravallion(2010)[15]认为,在经济增长多元化减贫效应的分析中,经济结构独立于总体经济增长对贫困减缓产生影响,整体效应不能代表个体效应。如Hasan和Quibria(2004)[16]认为工业是东亚减贫的主要动力,而在拉丁美洲则是第三产业的减贫效果更为显著。Loayza和Raddatz(2010)[17]分析55个发展中国家数据后发现,除经济规模外,不同产业结构对减贫起着不同的作用。李小云等(2010)[18]则选取2000-2008年省际数据对产业增长与贫困发生率的关系进行了研究,结果表明相对第二、三产业,农业增长对减贫的影响更大。张萃(2011)[19]从经济增长的产业构成视角切入,对经济增长减贫效应进行实证研究后发现,产业构成对整体以及分区域的减贫效应均存在明显差异,即相对于第二产业,第一、三产业对贫困减缓的影响更大,这与单德朋(2012)[20]得到的结论一致。汪三贵和胡联(2014)[1]发现中国三大产业发展对农村的减贫效应并不一致,并提出在贫困地区发展劳动密集度高的产业、促进城市化的政策建议。

本研究基于上述认识,从产业减贫角度更深层次地分析滇西边境片区经济增长与贫困减少之间的关系,既可以完善已有研究,又能够甄别出滇西边境片区具有比较优势的特色产业,最大程度地实现经济增长的减贫效应,为区域减贫工作的顺利进行提供一种新思路,进一步为区域产业结构优化以及为未来如何制定和实施精准扶贫政策提供可借鉴的理论依据。

三 初步统计观察

在深入研究之前,有必要对滇西边境片区相关经验数据进行初步统计分析,验证上述依据,为之后的分析提供研究基础。

本文选取滇西边境片区10地州共56个贫困县作为研究样本,以1995-2014年各地州人均GDP的增长率作为经济增长变量,记为gpit;鉴于本文涉及到的所有地区(包括城镇和农村)都是贫困地区,收入提高是贫困减少的主要表现,并且收入的主要来源是工资收入,故直接选取1995-2014年各地州职工平均工资取自然对数指标作为收入变量,记为lnPit*在此需要强调的是关于贫困的测度,现有文献较多选用FGT贫困指数或者按收入等级分类的一定比例最低收入人群的平均收入来衡量,但本文与之不同的是研究样本均处于贫困水平,并且考虑到年鉴中只有农村人均纯收入,缺少城镇数据,故本文选取单位职工平均工资作为收入的代理变量。由于扶贫的目标和手段通常由职工平均工资水平的提高来实现,可以认为与其他指标有异曲同工之效。,其中i表示10地州(i=1,2,…,10),t表示时间(1995-2014年),考虑到我国正处于工业化推进时期,三大产业在整个国民经济产值中的比重也在不断变化,并且一个地区经济总体变化是由第一、二及三产业的变化加总而得。因此,首先将地区GDP变化量进行分解,即:

(1)

(2)

式(2)左右同除以上一年人均GDP水平可得到人均GDP增长率gpit(经济增长变量)的表达式:

(3)

可见,经济增长变量即人均GDP增长率可以分解为三大产业相应变化的加总。

第一产业

第二产业

第三产业

资料来源:作者根据根据《云南统计年鉴》相关数据计算。

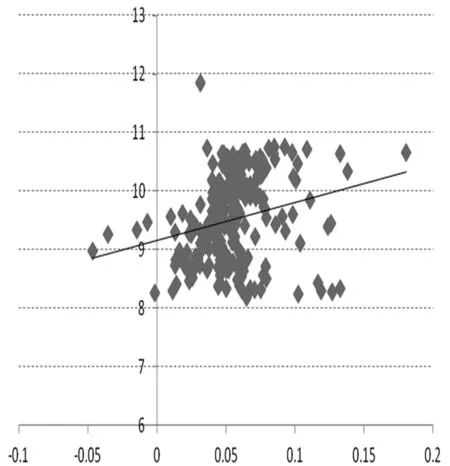

图1是基于所选样本数据绘制出的各产业减贫效应散点图。根据图1,将整体效应分解成三大产业各自的个体效应后可以发现,第二、三产业对减贫的效应为正,说明第二、三产业的发展能够提高人均收入水平,进而实现减贫;而第一产业的发展并没有有效减少贫困。从定性分析角度对经济增长和贫困减少的关系进行初步观察后,下面将通过设定计量模型以及选取相应的变量实证分析经济增长中各产业发展对减贫的具体影响以及影响程度。

四 模型设定、数据选取及描述性分析

本文以lnPit=αi+βigpit+μit作为基础模型,考虑到三大产业减贫效应不仅包括结构效应,还包括增长效应,因此借鉴Ravallion和Datt(1996)[21]的做法,将三大产业的期初产出比重引入式(3):

(4)

(5)

(6)

考虑到影响收入的因素不仅包含经济增长中的三大产业发展,本文还引入以下变量作为控制变量:(1)从业水平:由于就业是获得工资性收入、减少贫困的有效方法,年末从业人员所占比重的变化势必会对贫困人口收入水平产生影响,故选取各地州年末从业人口占各地州总人口的比重来衡量从业水平,记为L,预期影响为正。(2)财政支出水平:政府在减贫工作中居于主导地位,财政支出不仅可以通过转移支付进行直接减贫,还可通过发展经济提高贫困人群收入实现间接减贫,根据国家统计局对592个扶贫重点县住户调查数据的分析结果,政府转移支付是实现贫困发生率下降的主要影响因素之一,故选取地方财政支出占地州GDP的比重来衡量,记为GE,该指标考察政府在减贫过程中所起的作用,预期影响为正。(3)非农化水平:随着我国整体城市化水平步伐的不断加快,人口从乡村向城市转移,实现了农业人口向非农人口大幅度转变,产业结构也相应向第二、三产业倾斜,同时,程鹏(2014)[22]认为合理调整地区内各产业农村劳动力比例有利于三次产业增长。可见,非农化水平对贫困人口的收入和生活水平同样起到不可忽视的作用,故选取各地州非农业人口占总人口的比重来衡量,记为NA,预期影响为正。(4)基础设施水平:众所周知“要想富,先修路”,可见公路建设作为基础设施建设的一部分是地区经济发展的关键因素,对减少贫困和提高人口收入起到重要作用,并且党的十八届三中全会在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出“政府的职责和作用主要是加强和优化公共服务”,而基础设施建设正是政府公共服务的集中体现之一,基础设施对减少贫困的作用同样需要实证来检验,本文选取各地州公路通车里程占云南省公路运输线路长度的比重来衡量,记为INC,预期影响为正。(5)固定资产投资水平:固定资产投资作为形成农村固定资产、提高农业综合生产能力的主要资金来源,对于农村基础设施建设发挥着主体和骨干作用。同时,叶普万(2004)[23]对贫困经济学进行研究后得出:导致减贫政策低效的重要原因是投资水平不足。因此选取人均固定资产投资来衡量固定资产水平,记为PFI,预期影响为正。(6)地理区位:昆明作为云南省经济增长中心,对外围地区的经济及社会发展具有辐射和带动作用,本文认为距离昆明越近,经济发展水平相对越高,人们的收入水平也将越高。故选取各地州距离昆明的路程来衡量地理区位,记为DIS,预期影响为负,数据来源于Google地图。除地理区位外,上述所有变量的数据均来自《云南统计年鉴》,所以本文所研究的产业减贫动态模型最终设定为:

(7)

最后,在正式进行回归之前有必要简单描述主要变量的统计特征和相关系数,具体结果见表1。方差膨胀因子(VIF)结果处于{1.33,2.7}区间内,均值为2.03,根据经验法则可以排除多重共线性问题。

表1 主要变量的相关系数、统计特征与共线性检验

注:表上半部分为各变量相关系数矩阵;中间部分为所有变量的统计性描述;最后一行显示的是各解释变量方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF),根据经验法则,若max{VIF}≤10,则认为不存在多重共线性。

五 计量结果分析

(一)初步结果分析

面板数据的估计模型包括混合最小二乘回归估计(Pooled Least Square)、固定效应模型(FE)、随机效应模型(RE,其中可以分别通过FGLS和MLE两种方法实现)等,在进行回归之前需通过事先的设定检验来确定应采用上述何种方法。其中,通过面板选择的F统计值筛选混合效应模型和固定效应模型,通过似然比检验选取混合效应模型和随机效应模型,而固定效应模型和随机效应模型间的选择则通过稳健型Hausman检验确定。选择稳健型Hausman检验是为克服传统Hausman检验不能使用稳健标准误来估计的缺陷,这一缺陷的存在将使检验结果产生偏误,难以保证模型估计为完全有效估计量,故传统Hausman检验不适用。基于此,本文借鉴Cameron和Trivedi(2009)[24]的做法,选用Bootstrap进行稳健型Hausman检验。初步回归结果见表2。

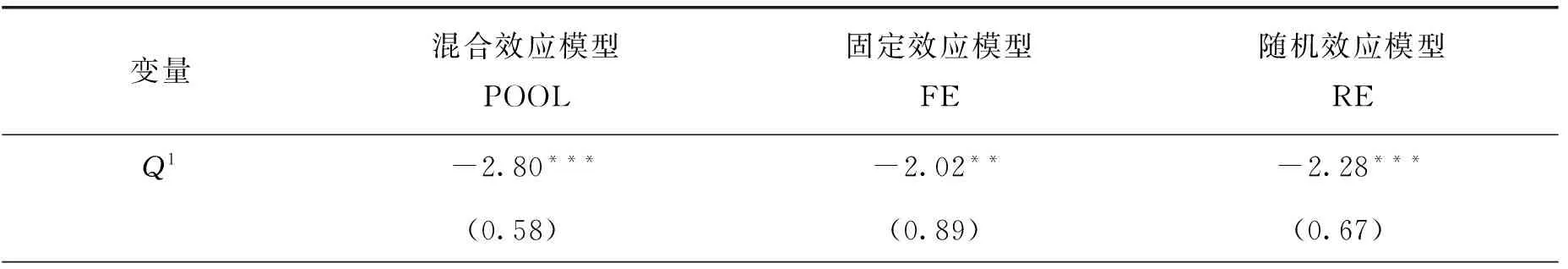

表2 初步回归结果

(续上表)

变量混合效应模型POOL固定效应模型FE随机效应模型REQ21.33**0.761.33***(0.55)(0.53)(0.59)Q31.65***1.011.64**(0.51)(0.81)(0.93)L3.75**5.31***5.66***(1.45)(1.58)(2.16)GE1.81***1.52**1.70***(0.35)(0.56)(0.34)NA4.26***6.77*5.63***(0.77)(3.32)(1.26)INC3.65**7.315.01**(1.40)(7.05)(2.32)PFI11.37***12.97***12.54***(0.91)(1.62)(0.94)DIS-2.15 --3.01(1.57)(4.34)_cons7.45***7.14***7.22***(0.18)(0.53)(0.33)ForLRchi2159.80***4387.20***310.08[0.00][0.00][0.00]R20.7700.813面板选择F检验5.83[0.00]Likelihood-ratiotest20.26[0.00]稳健型15.68Hausman检验[0.109]样本数200200200

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平,()内为回归系数的异方差稳健标准误,[]内为P值;面板选择F统计值通过固定效应回归不加r选项结果获得,原假设是混合效应可以接受,拒绝则应选择固定效应模型;Likelihood-ratio test原假设为混合效应模型可以接受,拒绝则应选择随机效应模型;稳健型Hausman检验的原假设为随机效应模型可以接受,其中Bootstrap的次数设定为500,Seed值选取135*Seed数值的设定作用在于使每次得到的标准误都相同,并且不同的取值仅仅会导致标准误的微小变动,不会产生实质性影响。。

从上表结果可以发现:(1)面板选择F值为5.83,并在1%显著水平下拒绝原假设,固定效应模型明显优于混合面板模型;(2)根据Likelihood-ratio检验值20.26可以判断模型存在个体随机效应,即随机效应模型优于混合面板模型*由于RE_FGLS估计结果中sigma_u=0导致POOL_OLS和RE_FGLS的估计结果完全相同,此时RE_FGLS的估计结果是不准确的,因此选择RE_MLE来估计,RE_MLE和RE_FGLS尽管估计系数有所不同,但性质上类似(陈强,2014)[25]。;(3)稳健型Hausman检验统计量为15.68,无法在10%显著水平下拒绝随机效应,故最终选择随机效应模型来估计。

随机效应模型估计结果显示,滇西边境片区三大产业发展减贫效应存在显著差异,这与图1显示的结果相吻合。相对于第一产业,第二、三产业的减贫效应明显,两者对收入水平提高的影响分别为1.33和1.64,并在1%和5%水平上显著。这说明滇西边境片区第二、三产的发展对工资的增长产生正向促进作用,明显提高了地区收入水平。在控制变量中,单位从业人员、政府财政支出、非农化率、基础设施水平、固定资产投资对收入水平的影响均为正,且都通过了相应水平的显著性检验,与预期相符。而地理区位因素对各地州收入水平的影响尽管为负,但未通过显著性检验。

(二)内生性检验及2SLS估计

基于上述初步回归,相较于混合效应模型和固定效应模型,随机效应模型能够更加准确地描述产业结构发展对地区收入水平的影响,进而探寻产业减贫效应。一方面,考虑在核心变量中可能存在与残差项相关或者由于遗漏变量而导致的内生性问题,而严重的内生性将导致估计结果有偏或非一致;另一方面,当解释变量外生时,2SLS估计量的有效性要低于OLS,因此也不能轻易使用2SLS。鉴于此,本文认为有必要对内生性问题存在与否进行检验,并在此基础上进行更加严谨和深入的分析。

对于内生性检验,借鉴伍德里奇(2015)[26]采用的思路和方法,分别选取Q1、Q2和Q3三项指标的滞后一期(分别表示为l.Q1、l.Q2和l.Q3)为工具变量,然后对Q1、Q2和Q3三者是否存在内生性进行检验,检验结果见表3第2列。结果显示,内生性检验统计量为4.46,在1%显著水平下拒绝系数为零的原假设,本文认为内生性问题存在。进一步通过resid_Q1、resid_Q2和resid_Q3的估计参数及显著性可以发现,尽管总体上存在内生性问题,但是第二、三产业获得的残差项并不显著。因此,本文认为第一产业变量存在内生性,而第二、三产业变量不存在内生性。

基于以上分析,进一步选取l.Q1作为Q1的工具变量进行2SLS回归,具体结果见表3第4列。首先,对工具变量的选取进行了相关检验,Kleibergen-Paap rk LM 统计值为9.93并在1%水平下拒绝工具变量识别不足的原假设,说明工具变量的选择是合理的;Cragg-Donald Wald F统计值为35.743,大于Stock-Yogo检验10%水平的临界值,不存在工具变量弱识别,模型的设定是合理的。从回归结果来看,三大产业Q1、Q2和Q3的估计系数及显著性并没有发生明显改变,相较于第一产业,第二、三产业发展对地区收入水平的提高起到积极推动作用,减贫效应明显。与之前初步估计结果相比,三大产业的估计系数均有所提高,可见内生性问题的存在使之前估计结果出现了明显的低估。在控制变量中,从业水平、单位从业人员、政府财政支出、非农化率、基础设施水平、固定资产投资对收入水平的影响均与预期相符,且都通过了1%水平的显著性检验。地理区位因素对各地州收入水平的影响尽管由负变为正,但仍然未通过显著性检验。这也在一定程度上体现出滇西边境片区与云南经济增长中心间的联动效应并不明显,即昆明经济发展水平的提高并没有对滇西边境片区减贫产生辐射和溢出效应。

表3 内生性检验、IV回归及稳健性检验

(续上表)

变量内生性检验OLS变量IV回归2SLS估计稳健性检验滞后一期2SLS估计引入政策虚拟变量估计剔除异常值估计动态面板估计内生性检验4.460Kleibergen-Paap9.9309.1263.9006.075[0.005]rkLMstatistic[0.001][0.002][0.048][0.013]Cragg-Donald35.74331.94525.62919.370WaldFstatistic{10%maximalIVsize=16.380}Waldchi22058.550[0.000]Arellano-Bond-3.380testforAR(1)[0.003]Arellano-Bond1.000testforAR(2)[0.317]样本数190样本数190180190169180

注:()内数值为回归系数的异方差稳健标准误;[]内数值为相应检验统计量的P值;{}内数值为Stock-Yogo weak ID test critical values检验10%水平上的临界值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;内生性检验中resid_Q1、resid_Q2和resid_Q3三项数据通过将Q1、Q2和Q3作为因变量,l.Q1、l.Q2和l.Q3作为工具变量分别进行OLS回归提取(其中Q1模型中的工具变量联合显著统计量为6.88,拒绝都为0的原假设;Q1和Q2模型中工具变量联合显著统计量为0.47和1.74,接受估计参数为0的原假设),在此基础上将上述三个残差作为变量引入最初模型,进而得到内生性检验结果;工具变量识别不足作为Kleibergen-Paap rk LM statistic检验的零假设,若拒绝零假设则说明工具变量合理;工具变量为弱识别是Cragg-Donald Wald F statistic检验的零假设,若拒绝零假设则说明工具变量合理;Arellano-Bond test for AR(1)和AR(2)检验的零假设分别是模型不存在一阶和二阶自相关。

(三)稳健性检验

为了确保上述结果的准确性,本文将以表3中2SLS回归结果为基准,从以下4个方面进行稳健性检验。

1.考虑滞后效应

考虑到各产业发展及其他控制变量对收入水平的影响可能存在时滞,为了有效地降低其所带来的估计偏差,将模型中各解释变量的当期项滞后一期并采用2SLS重新估计,估计结果见表3第5列。结果显示,各统计量显示工具变量的选取是合理的,并且主要变量的估计系数符号没有发生明显变化,尽管第三产业估计系数显著性有所降低,但仍然能够接受显著为正的假设。控制变量的估计结果没有发生明显变化,同时工具变量的各项统计检验也合理。因此,本文的回归结果是稳健的。

2.引入政策虚拟变量

“西部大开发”是一项旨在提高西部地区经济和社会发展水平的倾向性政策,此项政策的实施始于2000年。如果将“西部大开发”50年规划划分为3个阶段,那么本文样本将涉及前两个阶段政策(奠定基础和加速发展)。上述两阶段的主要任务是调整经济结构,搞好基础设施建设,并在此基础上培育特色产业,实现经济社会跨越发展。可见,政策实施前后产业发展使结构发生调整,进一步对滇西边境片区经济社会发展水平产生差异性影响,本文引入虚拟变量D,并设定在2001年之前D=0,2000年之后D=1。考虑到如果仅仅将D变量引入模型,此种方法只是能够实现“西部大开发”政策实施与否对减贫影响的差异,无法检验并获知各产业发展对减贫的影响在政策前后是否有差异。因此,选择在模型中同时加入各产业发展变量与虚拟变量的交互项,这样就可以实现对于基准模型的稳健性检验,回归结果见表3第6列。结果显示,引入虚拟变量后核心变量与控制变量的回归系数正负方向及显著性没有发生改变,并且模型通过了各项统计检验,说明本文回归结果是稳健的。但是“西部大开发”政策的实施对第二、三产业的边际效应影响不显著,即政策没有对减贫产生较为明显的影响,一定程度上说明需要对此进行原因探讨和经验分析。

3.剔除异常值影响

本文研究样本滇西边境片区中的10个地州尽管同属贫困地区,但其中各地州的经济社会发展仍具有差异。同时考虑到可能存在的统计数据上的偏误,首先在样本内找出收入水平的5%和95%分位数值,然后分别剔除收入水平低于5%和高于95%的样本(共21个),对剩余的169个样本重新进行2SLS估计,结果见表3第7列。可以发现,各产业发展的系数没有发生改变,并至少通过了10%的显著性水平检验。此外,工具变量的选取是合理的,回归结果是稳健的。

4.动态面板估计

由于过去收入的变化可能会影响未来收入水平,即收入水平变化具有一定程度的持续性。基于此,在基准回归模型内引入收入水平的二期滞后项,原因在于:(1)认为有必要捕捉这一动态变化的特征;(2)相较二期滞后项,一期滞后对当期收入水平的影响并不明显;(3)滞后项的引入可降低模型设定偏误。本文采用两步系统GMM方法(Two Step SYS-GMM)进行估计,旨在消除滞后项带来的内生性问题,具体结果见表3第8列。按照Bond et al.(2001)[27]的研究,当滞后因变量GMM估计系数介于固定效应和混合最小二乘估计系数之间时,GMM估计是有效的。本文同时采用混合OLS和固定效应模型进行估计。表3第8列l2.lnp系数为0.646,且在1%水平下显著,其大小介于混合OLS(0.705)和固定效应模型估计结果(0.639)之间,因此SYS-GMM估计是有效的。进一步看,Wald联合性检验显著拒绝各变量系数为0的原假设,并且残差序列相关的检验表明,差分后残差一阶存在序列相关而二阶不存在序列相关,即模型设定的误差项不存在序列相关。最后,从核心变量的估计结果来看,三大产业发展变量的系数正负方向及显著性没有发生改变,其他控制变量的系数也与基准2SLS估计的结果一致。故本文的结果是稳健的。

六 产业减贫效应的动态分解

回顾第四部分模型推导中的方程(4)和方程(5)发现,滇西边境片区经济增长可进一步分解为结构效应以及增长效应。考虑到三大产业中第二、三产业对减贫起到显著正向作用,而这一作用将对未来实现贫困地区“脱贫摘帽”产生重要影响。因此本部分将按照上述分解对经济增长中第二、三产业的结构效应和增长效应进行动态化分析。

按照表3第4列回归结果可以得到产业减贫的最终方程:

+3.687NAit+4.392INCit+10.97PFI+1.67DIS

(8)

+2.42Lit+1.65GEit+3.687NAit+4.392INCit+10.97PFI+1.67DIS

(9)

(10)

按照方程(10)计算出各产业的结构减贫效应数值和增长减贫效应数值,绘制出滇西边境片区第二、三产业减贫效应的动态化趋势图如下所示。

图2 第二、三产业结构减贫及增长减贫动态效应变化趋势

首先,从增长效应数值大小以及变化趋势方面可以看出,第二产业增长变化对减贫的影响处于0.5到1之间,并呈现缓慢上升趋势;第三产业增长变化对减贫的影响处于1左右,并始终高于第二产业。其次,从结构效应数值大小以及变化趋势方面可以看出,第二、三产业结构减贫效应为正,但两者变化均呈现波浪式波动,总体来看并没有发生明显改变,基本维持在0.5左右。最后,综合图2中4条趋势线可以发现,无论是增长效应还是结构效应,从第二产业自身比较来看,除了1995、2004和2006年以外,增长效应也同样高于结构效应,并且变化相对稳定;第三产业则表现得更加明显,增长效应自1995年以来,始终高于结构效应,但两者差距日趋缩小。因此,经济增长中第二、三产业减贫效应分解后的排序为增长效应大于结构效应。

七 结论及启示

中国的减贫问题对实现第一个“百年目标”起着关键作用,是现阶段关注的焦点问题。尽管学术界对于经济增长能够实现贫困减少基本达成共识,但是整体效应不能代替个体效应,经济增长中各个产业发展的减贫效应却不尽相同。产业结构调整作为政府重要的宏观调控手段,其本质是对各生产要素的再配置,与收入分配之间存在极为密切的关系(杨晓锋,2014)[28]。本文选取1995-2014年滇西边境片区10地州(共计56个贫困县)作为研究样本,通过模型选择、内生性检验及处理、稳健性检验后得出以下结论:

(1)滇西边境片区产业减贫效应异质性明显。第二、三产业的发展能够有效提高地区贫困人口的工资性收入,进而有助于减贫。(2)采用动态边际方法进一步将产业减贫总体效应分解为结构效应和增长效应后发现,一方面,产业减贫的增长效应均高于结构效应。从影响程度来看,相较于第一产业,第二、三产业减贫效应中结构效应和增长效应均为正,且第二、三产业各自对减贫的增长效应均高于结构效应。从变化趋势来看,第二、三产业增长效应相对稳定,未发生较为明显的波动,但结构效应则呈现波浪式交替波动,其大小最终并无明显改变。另一方面,第三产业发展对减贫的影响最大,第二产业次之。本文通过分解总体效应后发现,第三产业增长效应最高,但第二、三产业差距逐渐变小,而结构效应则与第二产业交替领先,综合来看第三产业发展对贫困减缓的影响最大。(3)从相关控制变量的回归结果可以看出,提高地区固定资产投资水平和加强基础设施建设的减贫效果明显,加快非农化转移进程并促进就业同样能够实现减贫,政府在减贫工作中居于主导地位,通过不断加大财政支出可以提高贫困人群收入,实现间接减贫。

由以上结论可得出以下几点启示:滇西边境片区作为中国集中连片特殊困难地区之一,若要实现可持续减贫,应通过有序推进矿产资源开发,促进农林产品向精细化加工领域扩展等途径不断增强第二产业的减贫效应;利用丰富的民族民俗文化资源和多彩的自然风光,加强旅游区域合作和民族文化产业的发展,增强旅游产业的整体活力和综合实力,进一步提高第三产业的减贫效应;不断增加地区固定资产投资水平,并加快推进国家高速公路建设,提高国家级通道的运输能力,支持西部地区改善基础设施,为地区产业发展提供硬件保障;通过财政转移支付,进一步完善收益分配机制,加大财政对保障制度的支持力度以及加强教育经费保障机制等途径实现滇西边境片区的减贫目标;经济发展方式的转变应契合本地资源禀赋,对有劳动力资源的地区,支持发展特色产业,努力推动劳动力由第一产业向第二、三产业转移,有效利用第一产业的冗余就业,进一步完善利益联结机制。“西部大开发”是国家对西部地区实施的倾向性政策,但其对滇西边境片区的影响效果并不明显。因此,未来如何制定政策并使政策落实到位同样需要相关部门加以关注和解决。

[1] 汪三贵, 胡联. 产业劳动密集度、 产业发展与减贫效应研究[J]. 财贸研究, 2014, (3): 1-5.

[2] 林毅夫, 苏剑. 新结构经济学: 反思经济发展与政策的理论框架[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.

[3] Ahluwalia, M. S., Carter, N. G., Chenery, H. B.. Growth and Poverty in Developing Countries[J].JournalofDevelopmentEconomics, 1979, 6(3): 299-341.

[4] Fields, G. S.. Employment Income Distribution and Economic Growth in Seven Small Open Economies[J].EconomicJournal, 1984, 94(373): 74-83.

[5] Roemer, M., Gugerty, M.. Does Economic Growth Reduce Poverty?[R]. CAER ⅡDiscussion Paper, No.5, 1997.

[6] Dollar, D., Kraay, A.. Growth is Good for the Poor[R]. Policy Research Working Paper, 2001.

[7] 胡鞍钢, 胡琳琳, 常志霄. 中国经济增长与减少贫困(1978-2004)[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2006, (5): 105-115.

[8] 林伯强. 中国的经济增长、 贫困减少与政策选择[J]. 经济研究, 2003, (12): 15-25.

[9] 汪三贵. 在发展中战胜贫困——对中国30年大规模减贫经验的总结与评价[J]. 管理世界, 2008, (11): 78-88.

[10] 王雪妮, 孙才志. 1996-2008年中国县级市减贫效应分解与空间差异分析[J]. 经济地理, 2011, (6): 888-894.

[11] 叶初升, 张凤华. 政府减贫行为的动态效应——中国农村减贫问题的SVAR模型实证分析(1990-2008)[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, (9): 123-131.

[12] 胡兵, 赖景生, 胡宝娣. 经济增长、 收入分配与贫困缓解——基于中国农村贫困变动的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2007, (5): 33-42.

[13] 攸频, 田菁. 贫困减少与经济增长和收入不平等的关系研究——基于时序数据[J]. 管理科学, 2009, (4): 115-120.

[14] 章元, 丁绎镤. 一个“农业大国”的反贫困之战——中国农村扶贫政策分析[J]. 南方经济, 2008, (3): 3-17.

[15] Montalvo, J. G., Ravallion, M.. The Pattern of Growth and Poverty Reduction in China[J].JournalofComparativeEconomics, 2010, 38(1): 2-16.

[16] Hasan, R., Quibria, M. G.. Industry Matters for Poverty: A Critique of Agricultural Fundamentalism[J].Kyklos, 2004, 57(2): 253-264.

[17] Loayza, N. V., Raddatz, C.. The Composition of Growth Matters for Poverty Alleviation[J].JournalofDevelopmentEconomics, 2006, 93(1): 137-151.

[18] 李小云, 于乐荣, 齐顾波. 2000~2008年中国经济增长对贫困减少的作用: 一个全国和分区域的实证分析[J]. 中国农村经济, 2010, (4): 4-11.

[19] 张萃. 中国经济增长与贫困减少——基于产业构成视角的分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2011, (5): 51-63.

[20] 单德朋. 产业结构、 劳动密集度与西部地区贫困减缓——基于动态面板系统广义距方法的分析[J]. 中南财经政法大学学报, 2012, (6): 106-112.

[21] Ravallion, M., Datt, G.. How Important to India’s Poor is the Sectoral Composition of Economic Growth?[J].WorldBankEconomicReview, 1996, 10(1): 1-25.

[22] 程鹏. 农村劳动力流动、 产业结构调整与经济增长——基于1993-2012年省际面板数据的实证研究[J]. 产经评论, 2014, 5(6): 113-126.

[23] 叶普万. 贫困经济学研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2004.

[24] Cameron, A. C., Trivedi, P. K..MicroeconometricsUsingStata[M]. College Station, TX: Stata Press, 2009.

[25] 陈强. 高级计量经济学及Stata应用[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014.

[26] 伍德里奇. 计量经济学导论: 现代观点[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2003.

[27] Bond, S. R., Hoeffler, A., Temple, J. R. W.. GMM Estimation of Empirical Growth Models[J].EconomicsPapers, 2001, 159(1): 99-115.

[28] 杨晓锋. 产业结构调整的收入分配效应研究——基于1998-2012年中国省际面板数据模型的分析[J]. 产经评论, 2014, 5(5): 5-15.

[引用方式]高元元, 郑猛. 产业构成视角的经济增长减贫效应动态化研究——以1995-2014年滇西边境片区为例[J]. 产经评论, 2017, 8(1): 104-117.

Dynamic Research of Economic Growth Effect on Reducing Poverty from Industrial Structure Perspective——Taking Western Yunnan Border Area from 1995 to 2014 as an Example

GAO Yuan-yuan ZHENG Meng

How to realize the economic growth reducing poverty has become the focus of current research problems from the sect oral composition perspective. Using industry figures of west Yunnan area from 1995 to 2014, this paper analyzes the poverty reduction in three sectors and finds that growth in the secondary sector and the tertiary sector has larger impact on poverty than the primary sector. Further research illustrates that growth effect is more significant than structure effect if effect of reducing poverty is divided. Especially the growth effect gap of between the secondary sector and the tertiary sector is narrowing, while the structure effect has warily fluctuated. At last this paper puts forward relevant revelation from economic development pattern, the fiscal function of government, employment and transfer of labor in the future.

Yunnan west area; effect of reducing poverty; dynamic decomposition; take targeted measures to help people lift themselves out of poverty

2016-09-19

中国博士后科学基金资助项目“有偏技术进步视角下要素替代增长效应研究”(项目编号:2016M600161,项目主持人:郑猛)。

高元元,中国邮政集团培训中心讲师,研究方向:产业经济;郑猛,中国社会科学院拉丁美洲研究所博士后,研究方向:世界经济、发展经济学。

F062.9

A

1674-8298(2017)01-0104-14

[责任编辑:戴天仕]

10.14007/j.cnki.cjpl.2017.01.009