2001至2010年外国戏剧引进出版的量化研究

2017-04-21殷明明

殷明明

2001至2010年外国戏剧引进出版的量化研究

殷明明

2001至2010年间外国戏剧引进出版的数量和丰富程度相较于20世纪的最后十年有所发展,但是和新世纪外国文学引进出版的总量相比,外国戏剧的出版没有同步增长,而是退步为诸体裁中占比最低的一种。不仅作家和来源国的面狭窄,而且莎士比亚作品在其中又过于膨胀,占到六成以上,对国外戏剧的当代状况则缺少充分的引介。这部分是由戏剧这种艺术形式自身的特性决定,戏剧首先是一种舞台艺术,它的魅力并不局限于作为出版物的剧本。另一个原因在于外国戏剧在当代中国不再具有广泛的影响力。

外国戏剧;出版;量化研究

[作 者]殷明明,文学博士,合肥学院中文系副教授,安庆师范大学文学院硕士生导师。

外国戏剧在清末民初对于中国戏剧乃至于中国文学发展转变起了重要的刺激和引导作用,20世纪50年代前苏联戏剧体系、80年代欧美现代和后现代戏剧也都对中国戏剧的发展产生了直接的影响。剧本的引进出版在其间起了重要的媒介作用,但由于媒体的多样化和人们阅读习惯的变化,戏剧作品的引进并没有随着外国文学出版总量的激增而增长,而是成了诸文学体裁中出版量最少的体裁,而且出版面狭窄,六成以上是莎士比亚作品。本文将依据2001至2010年的《全国总书目》相关数据对新世纪第一个十年的戏剧作品引进情况进行量化的论析。

一

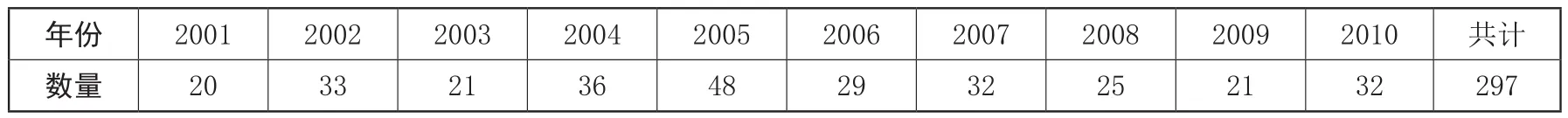

2001至2010年出版的戏剧类,即中图法I类各国文学中编码为32、33、34和35的作品,共计约297种(表1)。

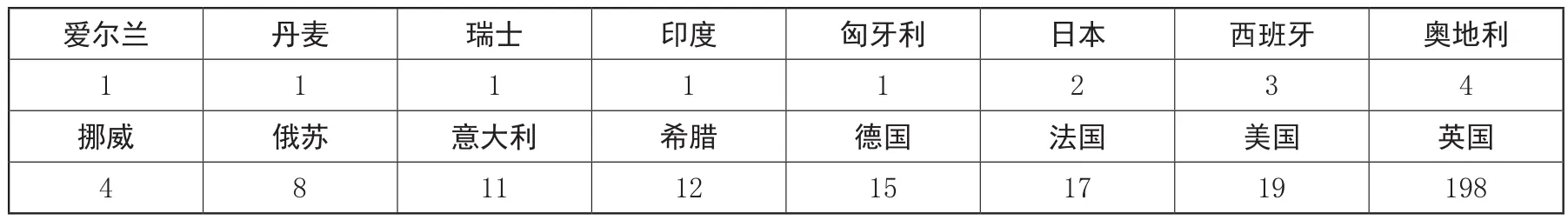

这些作品大约来自16个国家。而新世纪十年总共引进了五大洲约78个国家(地区)的作品,与之相比,戏剧的引进出版来源国面很窄。从大洲的角度看也是如此,非洲和大洋洲的戏剧作品引进是空白,亚洲也只有日本和印度两个国家3种作品。戏剧的16个来源国作品数量分布严重不均衡,英国以197种大大超过其他国家,占到了戏剧总量的约66.3%(表2)。

作家方面。有约76个作家的作品(多作家合集未计算在内)引进出版。其中,莎士比亚占绝对优势,有约184种(包括兰姆姐弟改编的莎士比亚戏剧故事7种),占到总量的62%。数量第二位的歌德只有10种,随后依次是莫里哀6种,易卜生4种,阿里斯托芬4种。其他作家的作品大多是2种或1种。

出版次数最多的剧本是《哈姆莱特》(包括译名为《哈姆雷特》《王子复仇记》等版本,不包括收入在各种莎士比亚文集中的版本),有约50次。其次是《罗密欧与朱丽叶》,有约23个版本。莎士比亚以外的戏剧作品,出版次数最多的是歌德的《浮士德》,为10次。莫里哀的《伪君子》3次,果戈理的《钦差大臣》、席勒的《阴谋与爱情》、贝克特的《等待戈多》和美国布什奈尔的《欲望城市》(电影剧本)均为2次。

类型方面。除了话剧,还有电影电视剧本,歌剧和音乐剧。其中剧本有《达·芬奇密码》(人民文学出版社,2008)、《盗梦空间》(甘肃人民美术出版社,2010)、《艺伎回忆录》(重庆出版社,2006)等12种。有《唐璜》(2002)、《爱尔纳尼》(2002)、《尼伯龙根的指环》(2003)等歌剧13种,全部为人民音乐出版社出版。音乐剧1部,为电子科技大学出版社的《汉斯与葛丽特》(2006)。

表1:2001至2010年戏剧类作品引进情况

表2:戏剧作品引进出版来源国统计

年代方面。按照中图法的分类,编号为“32”(古代作品)的有13种,“33”(中世纪及文艺复兴时期作品)为187种,“34”(近代作品)为41种,“35”(现当代作品)为56种。

出版机构方面。出版戏剧作品最多的出版社是人民文学出版社,有26种;其次是上海译文出版社,有22种;第三位的是远方出版社,有20种。不过远方出版社出版的全部是莎士比亚的作品。实际上,其他出版数量超过10种的出版社,其出版的都是莎士比亚,如内蒙古人民出版社14种、大众文艺出版社12种、上海古籍出版社10种。即使是人民文学出版社,其出版的英国戏剧亦全部为莎士比亚,有10种,占到其总量的38.5%;上海译文出版社有6种莎士比亚,占到27.3%。

二

单纯看2001至2010年外国戏剧出版情况恐怕还难以充分体现出该时期的戏剧出版的水平和特点。下面将引用1991至2000年的数据与之对比,以期更好地了解新世纪戏剧出版的发展情况。

和20世纪最后十年相比,新世纪在作品数量绝对值方面是增长的,1991至2000这十年间有约116种戏剧作品引进出版。但是戏剧在出版总量中所占的比例,新世纪并没有提高,因为1991至2000年出版的外国文学作品约八千多种,而2001至2010年出版了约两万两千多种外国文学作品,这两个十年的戏剧作品都只占到总量的1.3%左右。

来源国的数量新世纪也有所增长。1991至2000年出版了约12个国家的作品,相比之下2001至2010年的戏剧来源国要多4个,分别是丹麦、瑞士、爱尔兰和匈牙利。不过这几个国家的作品分别只有一种:《丹麦当代戏剧选》(东方出版社,2009)、《老妇还乡:迪伦马特喜剧选》(瑞士,外国文学出版社,2002),伊姆莱的《命运无常》(匈牙利,作家出版社,2004),贝克特的《等待戈多》(爱尔兰,人民文学出版社,2002)。其中贝克特的国别较为特殊,他生于爱尔兰,但写作用的是法语,并且长期居住在法国,所以他经常也被看成是一个法国作家,2006年湖南文艺出版社出版的《贝克特选集》就把他国籍标为法国。不过贝克特始终没有正式取得法国国籍,把他看成爱尔兰作家也是正确的。1991至2000年间虽然没有明确来自爱尔兰的戏剧作品出版,不过有两部戏剧作品出版的王尔德是都柏林人,也是在爱尔兰接受教育,但当时爱尔兰尚未独立,属于英国,因此经常把他视为英国作家。

新世纪来源国的另一个变化是主要来源国的位次。英国自然是毫无疑问的第一位。之后的位次两个十年则并不相同,1991至2000年间戏剧来源国中第二位的是法国13种,第三位是西班牙12种,美国8种仅列在第四位。不过法国戏剧作品的数量虽然有13种之多,但其中莫里哀就占到了8本,就作家数量而言,法国只有博马舍、莫里哀、雨果、萨特、克洛岱尔和普雷韦尔等6位。西班牙戏剧家方面也只有罗哈斯、维加、卡尔德隆和加西亚·洛尔卡等4人,其中维加和卡尔德隆的作品出版较多,分别都为5种,罗哈斯只有一部《塞莱斯蒂娜》(译林出版社,1997),加西亚·洛尔卡也只有一部《加西亚·洛尔卡戏剧选集》(中国文联出版社,1996)。新世纪引进的西班牙戏剧作品就很少了,只有3部,分别是《洛佩·德·维加戏剧选》(河北教育出版社,2007)、《加西亚·洛尔卡戏剧选》(河北教育出版社,2007)和塞万提斯的《管离婚案件的法官》(重庆出版社,2001)。

2001至2010年间引进出版的作家数量也在增长,比20世纪最后十年多了三十多位。1991至2000年间只有约45位作家(多作家合集未计算在内)的剧作引进出版,其中42种是莎士比亚作品,占到戏剧总量的约36.2%。而2001至2010年莎士比亚作品的比例高达62%。1991至2000年间有全集出版的除了莎士比亚,还有莫里哀和瓦格纳。其中莫里哀全集两次出版,分别是李健吾译,湖南文艺出版社1992年出版和肖熹光译,文化艺术出版社1999年出版。2001至2010年有全集出版的单个作家只有莎士比亚。

三

从2001至2010年外国戏剧出版状况和2000年前后两个十年的出版情况的对比可以看出,戏剧出版总量、来源国、引进作家等数量都在增长,但是相对于外国文学出版总量的增长而言,新世纪外国戏剧的出版并没有明显的发展。甚至连2005年诺奖得主,英国戏剧家品特的作品都要到2010年才由译林出版社系统出版,而如果是获诺奖的小说家的作品,绝不会间隔这样长时间才推出。

新世纪最繁荣的引进体裁是小说。虽然说小说历来是主要的引进体裁,但至少在20世纪的上半叶,小说与戏剧、诗歌等体裁间的差距要小一些。有学者统计过,1902至1949年间体裁明确的4370种外国文学作品中,小说有2997种,约占总量的69%。不过那时戏剧仍能占到约13%,有约572种。[1]

戏剧在新世纪成为引进出版量最少的体裁,也没有随着外国文学引进数量的增长而增长。如十年间引进外国文学数量最多的是2010年,多达四千两百多种,而这一年的戏剧出版了32种,其绝对量在十年间并不是最高的,而且只占到该年总量的0.8%左右。

新世纪的戏剧引进不仅量少、占比低,而且面窄。莎士比亚作品,尤其是其几部主要作品的反复出版到了一种夸张的程度。戏剧引进出版长期存在着莎士比亚一家独大的问题,正是因为莎士比亚分量之重,英国戏剧及文艺复兴前后的戏剧数量才会远远高于其他国家和时期。有的年份出版的英国戏剧只有莎士比亚作品,如2002年引进出版的英国戏剧23种全部是莎士比亚,2008年英国戏剧17种全部是莎士比亚。莎士比亚在戏剧引进方面的这种压倒性的优势从新中国成立以来一直如此。有学者统计过,从1949至2010年,在发行版本最多的21位作家中,莎士比亚“剧本发行的数量总数多达1110”,其他作家的总和才986。[2]

与莎士比亚和文艺复兴前后的戏剧相比,当代戏剧的引进薄弱,特别是系统性引进很少。重要的有上海译文出版社2010年开始出版的“译文戏剧馆”,这一年推出了三部,分别是黄哲伦的《蝴蝶君》、田纳西·威廉斯的《欲望号街车》和《热铁皮屋顶上的猫》;新星出版社出版的“剧场和戏”丛书,包括《萨拉·凯恩戏剧集》(2006)、《迈克·弗雷恩戏剧集》(2007)、《枕头人:当代英国名剧集》(2010)等;中国传媒大学出版社出版的“法国当代经典戏剧名作系列”,包括让-保罗·温泽尔的《远离阿贡当市》(2006)、让-玛丽·贝塞的《巴比罗大街》(2006)和《爱情评说》(2009)、让-米歇尔·里博《无动物戏剧》(2006)和《小树林边》(2006)、科尔泰斯的《森林正前方》(2006)、恩佐·高尔曼的《风雨依旧》(2006)等。

此外,当代戏剧方面还有伍迪·艾伦的《中央公园西路》(上海译文出版社,2010)、桑塔格的《床上的爱丽斯》(上海译文出版社,2007)、拉祖莫夫斯卡娅的《青春禁忌游戏》(电子工业出版社,2003)、迪伦马特的《老妇还乡:迪伦马特喜剧选》(外国文学出版社,2002)、《丹麦当代戏剧选》(东方出版社,2009)、《当代希腊戏剧选》(人民文学出版社,2008)等。

戏剧引进的低迷肯定不是翻译能力的问题。如果说诗歌引进还存在翻译上的难度的话,那么戏剧翻译从技术上来说并不比小说或散文更难。新世纪诗歌的引进量虽然也不高,排在倒数第二,但比戏剧多大约200余种。而在20世纪上半叶诗歌是引进量最小的体裁,戏剧的引进量要高于诗歌,诗歌当时只有约161种,不到总量的4%。[1]

戏剧引进的低迷也不完全是外国戏剧发展本身的停滞。以美国为例,在人们熟悉的尤金·奥尼尔、田纳西·威廉斯和阿瑟·米勒之后,活跃着爱德华·阿尔比(1928—2016)、兰福德·威尔逊(1937—)、山姆·谢泼德(1943—)、大卫·马梅特(1947—)、托尼·库什纳(1956—)等一批戏剧家;还在运作的戏剧奖亦有40多个,其中著名的有普利策戏剧奖、纽约剧评人奖和托尼奖;除了百老汇,还形成了外百老汇、外外百老汇等新的戏剧中心;美国的业余剧团有六千多个,仅耶鲁大学就有学院剧团十多个。同时,戏剧也没有被社会边缘化成为孤芳自赏,反而在20世纪60年代成为民权运动、少数族裔、女性主义等思潮的重要表达方式。但当代美国戏剧的这些发展并没有在新世纪十年的文学引进中得到体现,除了奥尼尔、田纳西·威廉斯和阿瑟·米勒这样久负盛名的作家的作品还出版了一两种外,大多数的美国当代戏剧家都没有单行本引进出版,幸运的是,美国当代华裔戏剧家黄哲伦的《蝴蝶君》2010年由上海译文引进了,但这是他唯一被引进出版的作品。即使包括期刊和选集,美国当代剧作家的引介也很不全面,如爱德华·阿尔比,截至2012年,他的30多个剧本也只有6个翻译出版。[3]

不过,欧美的戏剧虽然还在发展,但其重心也确实由剧本转向了表演,由剧作家转向了制片人、导演或演员。这也是戏剧作为一种舞台艺术的本性所决定,它是一种综合艺术,并不完全依赖于作为出版物的剧本。而且由于篇幅问题,单个的剧本不易出单行本,经常以合集等形式存在,或者在期刊中刊出。

就在中国的接受程度来说,当代外国戏剧在中国影响力也确实较低。虽然外国戏剧作品在中国也不断搬演,并且随着国家对于“涉外演出”规定的放宽,2005年之后外国剧团在国内演出亦成常态,“外国戏剧来华演出的数量逐年增多,规模日益壮大,渐成潮流之势”[4]。中国主办的国际性戏剧活动也多了起来,如北京国际戏剧演出季、上海当代戏剧节、乌镇戏剧节等。这促进了戏剧演出和剧本出版的互动,一些当代名剧的演出和出版在时间上往往同步,如2002年,吴晓江搬演了瑞士戏剧家迪伦马特的《老妇还乡》,同年外国文学出版社出版了《老妇还乡:迪伦马特喜剧选》;2003年3月,查明哲执导将苏联拉祖莫夫斯卡娅的《青春禁忌游戏》搬上了北京的舞台,同时,该剧也由电子工业出版社出版,演出剧本和出版剧本的译者都是童宁。2006年上海话剧艺术中心上演了英国萨拉·凯恩的《4:48分精神崩溃》,同年新星出版社出版了《萨拉·凯恩戏剧集》,演出剧本和出版戏剧集的译者均为胡开奇。

但是这些演出和活动基本上活跃于北京、上海等中心城市以及一些省会城市和高校中,其影响只存在于一个有限的圈子里。更重要的是,外国戏剧之于当下国人的意义,已经截然不同于20世纪上半叶,它不再或者极少承担着文体更新、思想启蒙和政治变革的意味。戏剧本身甚至都不再是一种主流的娱乐活动,也就很难指望剧本的引进出版受到重视了。

出版机构对当代中国读者的阅读倾向无疑有着准确的判断,他们非常清楚地知道戏剧在当代中国的受众很少。相关调研的结果也证实了这一点,《全国国民阅读调查报告2008》指出,1999年、2001年、2003年、2005年和2007年五年中,戏剧在文学类中的偏好度一直处于低位,1999年时戏剧的偏好度在13类中为11,2001年时戏剧的偏好度在14类中为14,2003年戏剧的偏好度在14类中是14,2005年时诗歌和戏剧的偏好度在15类中为14,2007年戏剧的偏好度在14类中为14。在预购率方面也是如此,2005年戏剧的预购率是2.1%,14位;2007年戏剧的预购率是1.5%,15位。[5]在这种情形之下,戏剧的低出版量也就不足为奇了。

[1]邓集田.中国现代文学出版平台(1902—1949)[M].上海:上海文艺出版社,2012:164.

[2]何辉斌.新中国外国戏剧翻译与评论的量化研究[J].文化艺术研究,2014(4):114.

[3]张连桥.爱德华·阿尔比戏剧研究在中国[J].当代外国文学,2012(2):152.

[4]徐健.“西潮东渐”与“守正创新”——对近十年外国戏剧引进潮的思考[J].上海戏剧学院学报,2016(3):31.

[5]郝振省.全国国民阅读调查报告2008[M].北京:中国书籍出版社,2009:121,123.