接触网补偿装置b值在线监测系统研究

2017-04-21赵秀远

赵秀远

摘 要:该文通过对接触网补偿装置b值在线监测系统的研究,探索采用在接触网补偿装置坠砣限制架上安装激光探头与激光反射板的方式对b值进行实时测量,并将测量数据通过无线网络实时传输到监测检测中心,经过一系列的计算判断后,最后以实时波形的形式将b值变化情况显示在监测中心的显示屏上,同时通过系统的设定,实现对超限数据的实时报警,从而达到通过实时监测接触网补偿装置的b值变化情况,掌握接触网设备运行情况,为提高接触网设备的安全稳定运行提供技术保障手段。

关键词:接触网 b值 在线监测

中图分类号:U226 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2016)12(a)-0048-02

铁路牵引供电系统由牵引变配电系统和接触网系统构成,功能是可靠、连续地向运行中的电力机车或动车组提供电能。其中接触网系统沿着电气化铁路架设,既是电力机车或动车组受电弓受电取流的输电线路,又是受电弓滑行通过的机械滑道,良好的弓网关系是保证电气化列车安全、可靠运行的关键技术之一。特别是随着中国电气化铁路运营速度的提高,高速动车组的大量开行,列车的稳定取流对弓网动态性能的要求越来越高,接触网作为牵引供电系统的重要组成部分,其结构是否稳定、性能是否良好直接影响电力机车或动车组的取流。而架空接触线、承力索的张力对维持接触网的运行参数有极其重要的作用,同时线索的张力大小、稳定与否直接影响高速弓网动态性能的优劣,而接触网补偿装置b值的变化情况可以直接反应出线索张力。因此,如何实时准确地掌握接触网补偿装置b值的变化情况,进而及时发现接触网锚段张力的异常变化,防止因锚段张力异常造成的弓网关系匹配失效就成了铁路牵引供电技术管理人员的一道亟待解决的难题。

1 接触网补偿装置b值在线监测系统的构成

监测设备的数据采集终端主要由激光探头、激光反射板及数据转发装置组成。

1.1 激光探头

采用GBLM04B激光探头,完全采用工业标准设计、生产和检测,激光等级为二级安全。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。 精度为0.001 m,工作温度为-40 ℃~60 ℃,防护等级为IP67,能抵御强风、雨、雪、沙尘等恶劣天气,测量频率设置为5 min/次,如图1。

1.2 终端供电系统

系统终端以及激光探头工作时平均功率为1 W,考虑到功耗较小,采用太阳能供电的方式为采集终端及激光探头提供可靠电源。太阳能板通过吸收太阳光将太阳辐射能通过广电效应转化成电能,阀控式铅酸蓄电池将电能储存,为探头及终端供电。系统中采用功率为10 W,工作电压9 V的太阳能板,为两块并联的6 V、67 Ah的阀控式铅酸蓄电池充电,如图2。

1.3 控制终端

测距装置中包括系统的处理器模块、GPRS通讯模块等。装置将探头采集回来的数据传给CPU进行处理,GPRS通讯模块将处理好的数据发送给系统后台软件,值班人员将在后台远程监控接触网补偿装置b值状态。系统的控制终端装置控制芯片选用了MPS430单片机,系统完成数据采集后,通过GPRS通讯技术完成接触网B值监测数据的上报转发功能。

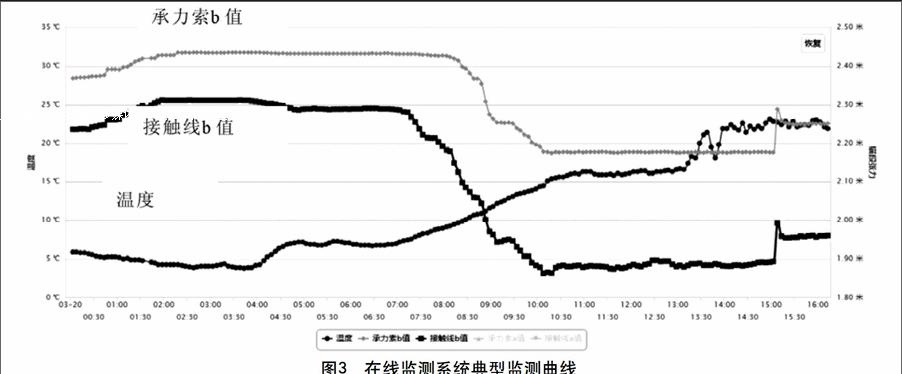

2 接触网锚段装置b值在线监测装置的应用实例

2016年3月20日13时58分,接触网锚段装置b值在线监测装置报警XX-XX区间239#支柱承力索卡滞报警。分析曲线及数据发现当日10时08分~13时58分,外界环境温度变化7.2 ℃(21.7 ℃~14.5 ℃),而承力索b值变化0.001 m,接触线b值变化0.01 m。17时00分,现场人员对239#支柱坠砣进行升降检查时,承力索b值抬升0.16 m、接触线b值抬升0.15 m后未回位。

现场对239#支柱补偿装置检查,发现坠砣限制杆不垂直,造成坠砣在升降过程中限制杆与坠陀抱箍相互摩擦严重,且承力索、承力索定滑轮不同程度歪斜,坠砣在升降过程中补偿绳与定滑轮偏磨。对此情况,安排天窗點进行检查处理,及时消除隐患。

3 结语

将监测难度大、监测装置易对接触网系统造成安全隐患的锚段张力监测转换为更易实现、监测装置运行更稳定的对补偿装置b值的监测,利用激光测距来监测补偿装置技术参数的变化达到对锚段张力的实时监测。可实时地反应现场情况,很好地应用于生产,指导了生产,确保了设备的安全稳定运行。

参考文献

[1] 铁道部.接触网运行检修规程[M].中国铁道出版社,2007.

[2] 铁道部.高速铁路供电安全检测监测系统(6C系统)总体技术规范[M].中国铁道出版社,2012.

[3] 王兴帅. 张力对接触网安全状态影响及在线监测系统的研究[D].北京交通大学,2014.

[4] 白明慧.接触网张力影响因素分析与监测装置设计研究[J].电气化铁道,2014(6):11-14.

[5] 梁小尊.对接触网锚段线索状态实施在线监测的思考[J].轨道机车车辆,2014,34(5):100-102.