基于系统观的新授教学*

——以人教版“18.1平行四边形”为例

2017-04-21江苏如皋市石庄镇初级中学印冬建

☉江苏如皋市石庄镇初级中学 印冬建

基于系统观的新授教学*

——以人教版“18.1平行四边形”为例

☉江苏如皋市石庄镇初级中学 印冬建

系统是自然界物质的普遍存在形式,它是由一些相互联系、相互制约的若干要素组成的有机整体.对于数学及数学教学,系统是同样存在而且能够发挥作用的.为了避免学生在数量庞大的知识和错综复杂的关系中不知所措,我们可以用系统观来指导、组织与实施数学教学,以便学生能有序地获得数学知识并将其彼此关联起来形成网络.任何一次数学新授教学,是基于原有数学认知系统的再“出发”,为了使系统得到有序的扩充与完善,我们常用整体建构的方式展开教学,力求形成新“四基”的“生长点”和学生核心素养发展的“着力点”.近期,笔者在新疆伊宁市六中送教时开设了基于系统观的新授课“18.1平行四边形”,现结合这节课的部分教学片断谈谈笔者的一些做法,供大家交流.

一、创设问题情境,梳理旧知系统

根据维果斯基的最近发展区理论,学科教学应“生于斯,而长于斯”.这里的“斯”就是学生已有的知识基础和经验基础.基于系统观分析,这些知识与经验构成了一个旧知系统.在学生获取新知前,我们有必要通过一定问题情境来引导学生梳理已经获得的知识与经验,使其已有的旧知系统逐步明晰,为系统的进一步丰富、完善与发展铺垫.

【教学片段1】问题:图1中有哪些你熟悉的四边形?你学过关于这些图形的哪些知识?

图1

在学生认真观察的基础,教师要求他们在小组中交流各自看到的图形及与这些图形有关的知识.在全班交流时,学生对隐藏在图形中的平行四边形、矩形、菱形和正方形等进行了逐一陈述,教师将其同步投影展示并进行了板书,形成了“网络图”,如图2.

图2

片段简析:在小学中,学生已经较为全面地认识了平行四边形.从一、二年级的“看图说话”开始,他们先后从“形”的角度认识了平行四边形、矩形(小学中称之为“长方形”)、菱形及正方形等,简单梳理了这些图形所具有的性质,并基于性质抽象出了部分图形的周长公式和面积公式.初中阶段的平行四边形教学,理应基于学生这些已有知识与经验展开.因此,在“引入新知”环节,教者呈现了一个融合了多种已学图形的复合图形,让学生在陈述图形名称的过程中将其逐一抽象出来,有序地投影并展示在黑板上,形成了图2中的旧知系统.这一系统与学生即将形成的新知系统是紧密关联的,与四边形相关的新知系统是这一旧知系统自然演绎发展得到的.平行四边形的知识与经验系统的形成,不是另起炉灶式地简单重建,而是基于原有四边形系统的有序叠加和深度拓展.显然,教者精心设计的回顾与梳理搭建了后续学习的基本框架,有利于学生从整体上把握四边形的知识,更有利于知识、经验的有序叠加和顺利“着陆”.

二、设计多元活动,完善知识系统

对任何一节数学课而言,知识系统的完善都是最为重要的任务.而完善知识系统除了学生的积极参与,最为主要的是教师为之创设的探究活动.

为了能够深度吸引学生,教师不仅要关注探究活动的数量,还应关注其质量,要能引发学生的数学思考,实现有效生成.为了使知识能有效附着于旧知系统之上,活动设计还应重视活动生长点的设计,要让探究成为“有源之水,有本之木”.

【教学片段2】

活动1:自主作图,抽象概念.

学生活动:作一个平行四边形,并在小组中交流自己的作图过程.

2分钟后,教师请一名学生到黑板上作图展示,其他学生观察并交流其作图过程,在此基础上抽象并板书平行四边形的定义:两组对边分别平行的四边形是平行四边形.接下来,教师让学生类比三角形给出了平行四边形的符号表示方法,并引导学生从定义和判定两个角度用符号语言解读概念.

活动2:猜想验证,归纳性质.

(1)观察所作的平行四边形,你发现除了对边平行的位置关系,它的对边之间、对角之间还有怎样的数量关系?请把你的猜想写在下面的横线上.

猜想:____________,____________.

(2)类比三角形性质的研究,我们可以通过演绎推理证明这两个猜想.

如图3,四边形ABCD是平行四边形.

求证:AB=CD,AD=CB,∠A=∠C,∠B=∠D.

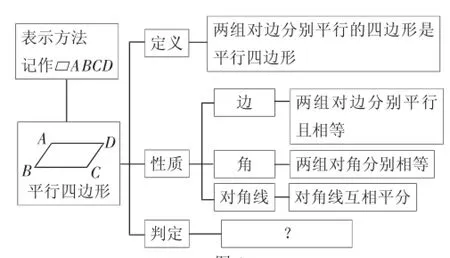

5分钟后,教师组织学生交流,并引导学生分别在图3中作出推导两个结论时添加的辅助线——对角线AC、BD,从而进一步探究获得性质定理“平行四边形的对角线互相平分”.在探究交流过程中,教师将学生归纳得出的三个性质定理在黑板上逐一呈现,形成板书,如图4.

……

活动3:小结全课,梳理延伸.

请在小组中交流以下问题:

(1)本节课我们学习了平行四边形的哪些知识?

(2)对于平行四边形,你觉得还需要进一步研究什么?

在接下来的全班交流中,教师结合学生的回答将原有板书中的文本框了起来,并给接下来要研究的“判定”留下了板书区域,用“?”代替了可能会出现的判定方法,如图4.

图3

图4

片段简析:知识教学是数学新授课教学最为重要的内容.单元起始课教学,在关注知识全盘呈现的同时,我们还应注意知识的有序呈现.基于系统观的教学,应重视知识的整体有序呈现.“平行四边形”的单元起始课,主要的教学内容有平行四边形的定义、表示方法、性质及两平行线间的距离等知识,知识的数量较多,且较为零散.为了帮助学生将这些知识有序地“归拢”,教师设计了多种不同的数学活动:为了归纳定义,教师让学生“自画自说”,用具体操作形成抽象定义的情境;以观察猜想引导学生发现图形中可能存在的结论;以演绎推理验证结论,说明了结论的正确与可行……在知识的呈现方式上,教师基本遵循了教材编排的顺序,但有意为之的板书让原本零散分布于教材中的知识点很好地链接在一起,形成了本节课的知识系统.

三、强化文图转译,丰富语言系统

数学,有着自己独特的语言系统.初中阶段的数学语言,一般包括文字语言、图形语言和符号语言.想要丰富和发展学生的数学语言系统,较为常用的就是进行语言转译训练.即借助对数学学习中遇到的图形、文本和符号之间关系的不断、反复明晰,提升学生的语言转译能力,使其原本匮乏的数学语言系统得以“丰盈”.

【教学片段3】

在学生抽象出平行四边形的定义后,教师对定义进行了如下追问:

(1)结合你自己作出的图形说说,什么样的四边形是平行四边形?

(2)平行四边形的对边之间有着怎样的位置关系?

在交流问题(1)时,学生给出了“根据定义:两组对边分别平行的四边形是平行四边形”的纯文本结论,教师让学生结合图3用符号语言表示如下:

∵AB∥CD,AD∥BC,

∴四边形ABCD是平行四边形.

对于问题(2),教师同样是先让学生给出文本结论,然后用符号语言描述:

∵四边形ABCD是平行四边形,

∴AB∥CD,AD∥BC.

最后,教师引导学生小结:学习一个几何图形的定义、性质或判定,我们应从文字语言、图形语言和符号语言三个方面来认识它,要努力尝试将发现的结论用这三种语言逐一呈现.这样的反复训练,将有利于提升自己分析问题和解决问题的能力.

片段简析:数学语言的教学是初中数学教学的重要组成部分,帮助学生形成较为完整的数学语言系统应成为整个学段的核心教学任务.在这节课上,自教学引入环节开始,教师引导学生先后进行了多次图形、文字与符号这三种基本几何语言的转译训练,这样有计划、有组织围绕某一定理展开的看、说、读、写的训练,对于已经有着一定语言转译经验的八年级学生来说是大有益处的:一方面是对过去经验的唤醒,看图说话与读句画图的经验学生早已有之,只不过不用时它们就会处在其语言系统深处,在新授课上,这样的活动对于经验的唤醒是十分有必要的;另一方面,不断反复的训练将会进一步强化这些已有的经验,使其能够稳稳当当地在数学语言系统中“扎根”,这对今后进一步的数学学习是非常重要的.

四、做好归纳小结,发展经验系统

根据小结时点和内容的不同,我们可以将课堂小结分为阶段性小结(亦称即时小结)和终结性小结.其中,终结性小结一般安排在课时末端,是对全课所学的总结.这种总结的内容较多,既包括所学知识的梳理,也包括获得经验的归整,还可以有一些对存在问题的反思.当然,学生经验系统的完善与发展不仅离不开终结性小结的全程回顾,还需要阶段性小结的短时梳理.“经验的获得源于时刻的反思和点滴的积累”,在课堂教学中,那些可能成为经验的知识一旦出现,我们就应立即组织学生展开交流,对已经形成的“小系统”整理展示,使其能及时并精准地附着于学生已有的经验系统之上.对任何一节数学课,这两种类型的小结都是不可缺失的.

【教学片段4】

1.阶段性小结.

当教师引导学生用符号语言给出平行四边形定义的“双重结论”后,教师提问:对于一个新的图形定义,我们应从哪些方面进行解读?进而引导学生归纳:任何一个图形定义都有双重性,既可以是“图形的性质”,也可以是“图形的判定”.

2.终结性小结.

教师在学生对本文片断2中“活动3”的两个问题交流好后,提出第三个问题:在本节课上,从哪些方面认识了平行四边形?(图形、定义、性质等方面)并就此展开一系列的追问:对平行四边形的探究是从哪里开始的?(图形)接下来,我们学习了什么?(定义和性质)根据你的经验,后面几课我们将会学习平行四边形哪方面的知识?(平行四边形的判定)

片段简析:基本活动经验是学生数学学习的重要“产物”,它是学生进一步进行数学认知活动必备的“四基”之一.不管什么版本的教材,几何知识的认知历程都有内在规律可循,这种规律就是学生应该积淀的认知经验.正如片断中的“定义具有‘双重性’”和几何图形的认知“路径”,这些学生新获得的或原有的经验都应成为课堂小结的重要内容.只有像片断中那样,紧扣每一个教学环节进行小结归纳,学生的经验系统才有可能不断地丰富与发展.也只有这样,当类似的问题再度出现时,学生才有可能真正学会从经验系统中提取出有用的基本经验并将其应用到问题的分析与解决进程中去.

系统观,是指用系统的观念看自然界.在义务教育阶段的数学学习中,学生所要面对的是数学“四基”这一“自然界”,它自成系统,数学的基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验都是这一系统的重要组成部分.因此,我们应用系统观来指导数学教学,力求使学生的每一次认知活动都成为已有系统的完善与发展,让原本“单薄”的数学知识、经验、技能系统逐步“羽翼丰满”,服务于学生的进一步学习与生活.对此,笔者充满了期待.

1.王用华,李海东,孙延洲.基于学科本质与整体建构的教学探索——以人教版“平行四边形及其性质”一课为例[J].中小学教材,2015(11).

2.中华人民共和国教育部制定.义务教育数学课程标准(2011版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

3.人民教育出版社课程教材研究所,中学数学课程教材研发中心.义务教育教科书数学八年级上册[M].北京:人民教育出版社,2013.

*本文为江苏省教育科学“十二五”规划立项课题“农村初中复式分组教学的实践与研究”(E-c/2015/24)的研究成果,本文作者系该课题主持人.