构图助思 教学转向 聚焦素养

—— 以“用一元一次方程解决问题”复习教学为例

2017-04-20

构图助思 教学转向 聚焦素养

—— 以“用一元一次方程解决问题”复习教学为例

■张建良

一、问题提出

“核心素养”是当前教育领域最受关注的热词之一,当教育教学目标定位在核心素养上时,就需要从关注知识点的落实转向素养的养成。如何转向是目前广大教师都在思考的问题。本文以用“一元一次方程解决问题”为例,尝试一次教学“转向”,期许落实培养学生的数学核心素养——直观想象。

初一学生在学习用一元一次方程解决问题的过程中,由于缺乏日常生活的体验,有时会难以理解实际问题情境,信息收集和加工困难,解应用题也由此成为学习中的一个难点。因此,在应用题教学过程中将一些实际问题情境直观化,借助图形去描述和分析问题,把复杂的数学问题变得简明形象,这样可以帮助学生准确加工信息,探索出问题解决的路径,触发灵动的解题思维。

二、教学简析

1.目标与重点。

本节课的教学目标是积极引导学生能自觉构图,用图进行分析、解决问题,促进学生直观想象素养的形成。教学重点是用图形将文字描述的问题情境转化为用图形展示的问题情境,从中找出数量之间的相等关系,再用图形探索不同的思维解决同一个问题。

2.过程与评析。

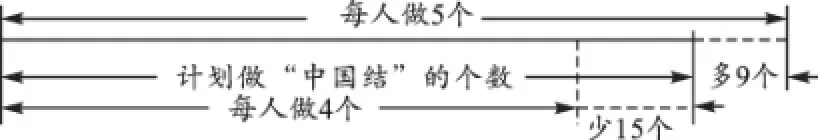

问题1:(苏科版七上)某小组计划做一批“中国结”,如果每人做5个,那么比计划多做了9个;如果每人做4个,那么比计划少做了15个。小组成员共有多少名?他们计划做多少个“中国结”?

教学环节:

(1)画图与分析:边读题边画出线形图,画伸长部分表示“多”、画缩短的部分表示“少”,如下图。

(2)用图与解答:

解法一:(方程解)相等关系:

方案1中的“中国结”计划数=方案2中的“中国结”计划数。

解:设小组成员共有x名。

列出方程:5x-9=4x+15,解这个方程,得x= 24。所以5x-9=111。

答:小组成员共有24名,计划做111个“中国结”。

解法二(算术解):从图形上看,两个方案中的人数没发生变化,但可以发现,在每一人少做1个的情况下,第二种方案做的“中国结”数比第一种方案做的“中国结”数少9+15=24个,所以直接获得答案:小组成员为24人。

直观价值评析:

构建图形不但能直观演示,“多”——伸长,“少”——缩短,而且能帮助学生理解多做9个要减9,少做15个要加15,达到“平衡”。利用画出的线形图,对问题中的数据信息进行直观表达,再利用图形的直观性获得“相等关系”。事实上,解法一中更多的是利用直观思维,解法二更多的利用想象,两个不同思维解法展示了教学转向,提升了几何直观培养的教学价值,也看到了解法二中所揭示的一点点创造性思维,这对如何利用图形描述、分析数学问题起到一定的示范作用。

问题2:A、B两地之间的路程为360千米,甲车从A地出发开往B地,每小时行驶72千米,甲车出发25分钟后,乙车从B地出发开往A地每小时行驶48千米,两车相遇后,各自仍按原来方向继续行驶,那么在相遇后两车相距120千米时,甲车共行驶了多少小时?

教学环节:

(1)画图与分析:行程问题中首先要弄清楚运动的起点、相遇点和终点,通过画图直观模拟两车运动的整个过程。如图,甲车运动过程AD-C-M;乙车运动过程B-C-N。相遇地点设为点C。

(2)用图与解答:

解法一(方程解):相等关系:

甲车A-D-C-M的路程+乙车B-C-N的路程=360+120。

解法二(算术解):甲车在A-D-C-M间共行驶的时间=甲车A-D间行驶用的时间+两车在D-B间行驶相遇所用时间+两车在M-N间行驶的时间。

直观价值评析:

由于问题中两车行驶到不同位置的情境没有可视性,只能凭学生在头脑中想象。构图模拟车辆运动过程,不但分清各阶段行驶方向和状态,而且可以获得路程、时间之间的各种关系。在一步一步的画图中理解相关信息,在一次一次的思考中加工信息。特别在解法二中,将行驶时间进行了整体计时,甲车所用总时间等于在不同的三段上行驶的时间和。这对如何在学习过程中构建数学问题的直观模型去探索问题的思路具有一定的借鉴作用。

问题3:一天,小明去问李老师的年龄,老师说:“我若是你现在这么大,你才1岁;你若是我现在这么大,我已经37岁。”请求出现在李老师的年龄。

教学环节:

(1)画图与分析:如图,画一根表示年龄的数轴,再将一根木棒放在数轴上,木棒的左端点A与小明现在年龄数值表示的点重合,右端点B与李老师现在年龄数值表示的点重合,则该线段的长代表两人的年龄差。若将木棒沿数轴向左移动,当它的左端点停在1岁对应的点时,则它的右端点在数轴上所对应的数为现在小明的年龄;若将木棒沿数轴向右移动,当它的右端点停在37岁对应的点时,则它的左端点在数轴上所对应的数为现在李老师的年龄。

(2)用图与解答:

解法一(方程解):相等关系:AA'(前一次年龄差)=BB'(后一次年龄差)。

解:设小明现在的年龄为x岁,则李老师现在的年龄为(2x-1)岁。

根据题意得,37-(2x-1)=x-1,解这个方程,得x=13。则李老师现在年龄为:2x-1=25(岁)。

解法二(算术解):李老师与小明的年龄差始终保持不变,可得年龄差为:(37-1)÷3=12,

所以李老师年龄为37-12=25(岁)。

直观价值分析:

由于问题中出现的1岁和37岁并不是目前学生和教师的实际年龄,学生需要同时对两人的年龄进行前后之间的推算。通过构图用线段AB长表示两人年龄差,两次年龄变化等于将同一条线段AB在数轴上先后向左、向右各移动一次,也就出现了AA'=AB=BB',即三个阶段的年龄差相等,由此可以看到构图的价值。用解法二中的方法直接求得线段AB=12,更突显了思维的简洁性和直观想象力,这对如何建立数与形之间的关系去辅助数学思考起着积极的催化作用。

三、教学启示

在应用题教学中如何将知识点的教学转向核心素养的教学,重要的一点就是在教学应用题中不断引导学生利用直观想象去寻找解题思维。首先,阅读题目后在头脑中进行情境分类,关注所研究的实际问题属于生活中的哪一类型,以便能准确理解实际意义。其次,为了更清楚地理解问题情境,引导学生通过构图来描述问题,即用另一种图形语言表达出来,然后再经过信息加工获得“相等关系”,最后用代数式分别表示等式两边所用到的数量,从而完成方程的建立。用一元一次方程解决问题的思维过程可以用下面的流程图表示:

从文字语言到图形语言的转化,是将抽象信息转向可视信息。不同语言间的转化是应用题教学的重点和难点。本节课教学中借助构造直观图形进行教学,通过图形分析获得两种不同思维形式的解答方法。“图形”成为辅助思考的关键点,“想象”成为创新思维的核心点。

直观想象是一种解决数学问题的思维方式。学习过程中需要教师有意识地安排相关问题为学生搭建思维平台,当学生独立构图去积极思考探究问题时,也就展现出了学生的直观想象素养。本节课教学要求不在于会解这样一个或一类应用题,而是通过类似的问题探究学习,让学生经历独特的直观想象过程,不断激活学生的潜能。

核心素养的养成是一个渐进的过程,对于直观想象素养的培养同样如此,在教学过程中多从“形数”和“想象”两方面去引导启发学生,不断提升学生感知事物本质的能力,锻炼学生的创新思维。

(作者为江苏省常熟市兴隆中学校长)

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[M].北京师范大学出版社,2012.

[2]刘晓枚.对“几何直观”及其培养的认识与分析,《中国数学教育》[J],2012年第1-2期.