区域产业集聚与经济竞争力协调发展的实证研究

2017-04-20吴霄

吴霄

【摘 要】经济集聚是我国经济发展的必然趋势,产业集聚也是区域提高其经济发展水平和增强其竞争能力的重要路径。本文从经济竞争能力和产业集聚水平两个方面构建了竞争能力子系统和产业集聚子系统,在耦合度分析模型的基础上引入了耦合协调度分析模型。本文以山东省17个市区的数据作为实证研究数据。经数据分析,我们发现山东17各省市地区之间的协调能力存在着显著地差异性,得分最高的青岛市是得分最低的莱芜市的4倍,而且其协调能能力存在着明显的路径依赖,并且得分较高的城市大多聚集在沿海地区,如青岛市和烟台市。这是因为产业集聚与经济发展能够相互促进,经济水平较高的地区能够提高其产业集聚的能力。并且以青岛市和烟台市为主要代表的沿海城市是由于其地理优势促进了其经济发展。

【关键词】产业集聚;竞争增能力;协调度;熵值法;耦合模型

一、引言

经济增长是学者们研究中一个经久不衰的话题,任何新事物的出现学者们总是会将其与经济发展联系在一起,试图在物资匮乏、竞争激烈的现代全球化环境中寻找出一个新的发展契机。产业集聚是全球范围内经济发展的必然趋势,在价格和供需机制的影响下,生产要素会趋向于适宜发展的区域移动,随着产业资本的不断积累从而形成产业集聚的现象。

经济发展是通过技术和资本的投入来促进的,经济集聚可以使得区域经济不断地增强其资本集聚优势和技术创新能力,从而提高当地区域的经济竞争能力似乎成为了众多学者的共识。改革开放之后,我国的经济发展迅猛,经济发展的空间格局也发上了巨大的变化,区域之间的经济发展差异十分明显,产业集聚程度较高的地区可以通过回流或是扩散效应影响周围地区的经济发展[1]。一个区域的产业集聚可以吸引更多的资本和劳动力的流入,即经济越是发达的地区劳动力的数量和质量都会越高,同时也伴随着更多资金的储备,通过我国的京津冀地区、长江三角洲和和珠江三角洲地区该观点已经得到证实,而资本与劳动力对当地经济发展有着重要的作用,双方可以相互存进对方的发展[2]。经济增长与产业集聚是相生相随的,经济快速发展必然会导致产业的高度集聚,产业集聚同时也是促进区域发展的重要途径[3]。在一定程度上,对于经济发展相对落后的地区,经济集聚可以发挥规模效应,合理调配资源,提高区域的资源利用效率从而走出“经济洼地”的困境[4]。

然而产业集聚对于区域发展的促进作用不是永恒的,经济集聚对区域发展造成的影响具有阶段性,当区域经济发展到一定的程度时,经济集聚带来的积极效应就会被削弱,并可能会导致经济增长对区域公平的促进作用消失[5]。产业集聚对城市发展的影响也表现出了多面性,经过实证研究发现经济集聚对经济发展的影响并不是一直呈正比例增长,区域经济的集聚规模与其增长之间呈现的是稳定的倒U形关系[6]。為了使得产业集聚可以更好地利用与发展区域经济,学者们纷纷对于产业集聚和经济发展之间的协调性进行了研究,采用不同方式和模型对其协调度进行了评估,如非参数统计方法、模糊度隶属法[7]、灰色关联度法[8]等,以及考虑到产业集聚存在的空间溢出效应而将空间计量的方法引入到评价模型中来[9]。

对于山东省来说,产业集聚对经济发展的促进作用是十分明显的,山东省17个市区之间的经济发展水平十分不平衡,为了更好地利用产业集聚促进经济增长本文从经济竞争力和产业集聚两个方面之间的协调程度进行了实证研究,17个市区经济竞争力和产业集聚的协调度采用了耦合模型进行了量化得分,发现山东省各地区之间的协调性差异较大并显示出了明显的路径相关。

二、产业集聚与区域经济协调水平模型的构建

(一)指标体系的构建

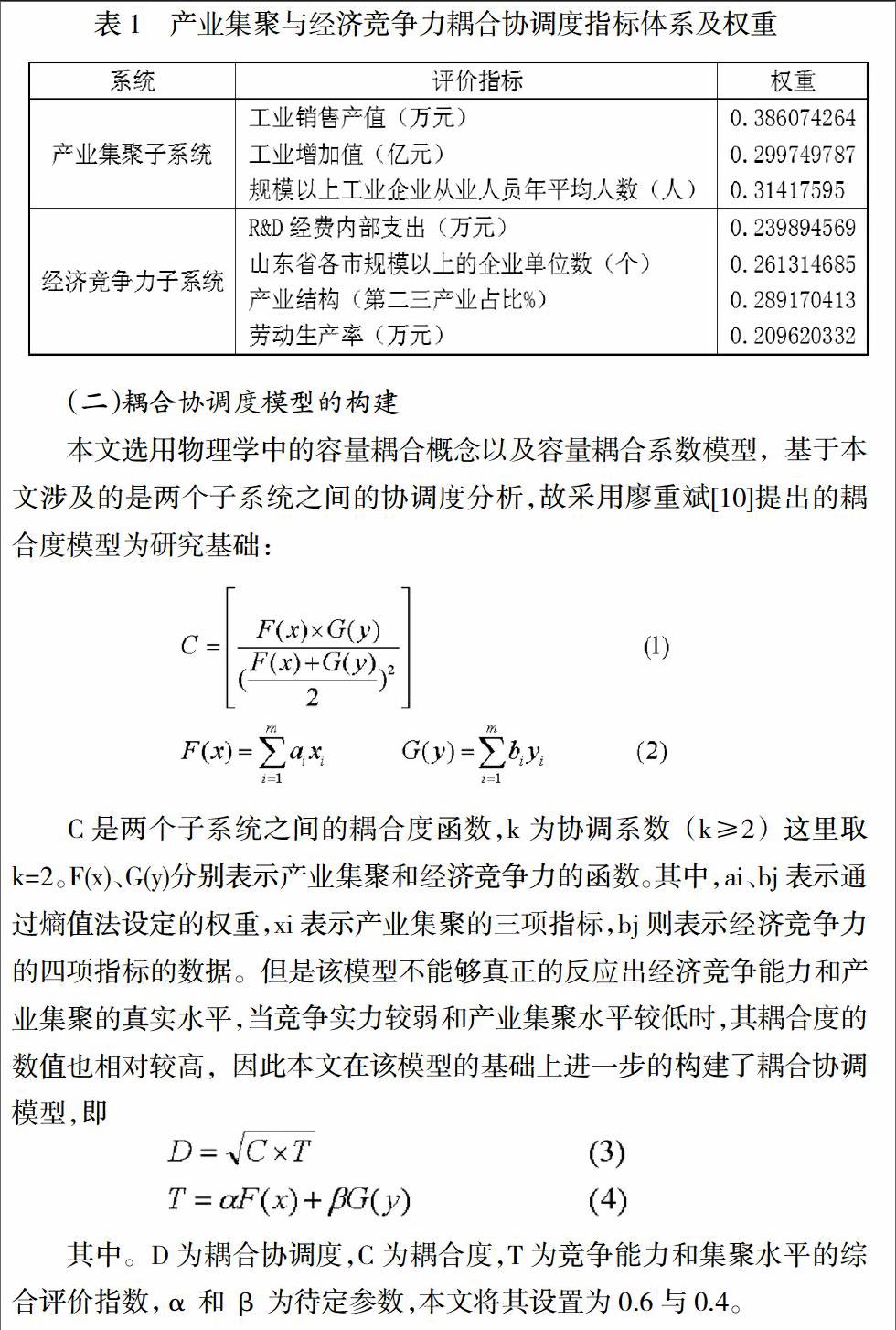

鉴于经济竞争力和产业集聚的复杂性,需要选取多个指标进行评价,考虑到数据的科学性、可得性和可比性,在现有指标体系的基础上建立了研究两个系统耦合协调度的指标体系,并使用客观赋权重的熵值法为两个指标体系设置了权重,其具体相关指标如表1所示,所有的数据来源于《山东省统计年鉴》、《中华人民共和国统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》以及相关各市的统计年报。

(二)耦合协调度模型的构建

本文选用物理学中的容量耦合概念以及容量耦合系数模型,基于本文涉及的是两个子系统之间的协调度分析,故采用廖重斌[10]提出的耦合度模型为研究基础:

C是两个子系统之间的耦合度函数,k为协调系数(k≥2)这里取k=2。F(x)、G(y)分别表示产业集聚和经济竞争力的函数。其中,ai、bj表示通过熵值法设定的权重,xi表示产业集聚的三项指标,bj则表示经济竞争力的四项指标的数据。但是该模型不能够真正的反应出经济竞争能力和产业集聚的真实水平,当竞争实力较弱和产业集聚水平较低时,其耦合度的数值也相对较高,因此本文在该模型的基础上进一步的构建了耦合协调模型,即

其中。D为耦合协调度,C为耦合度,T为竞争能力和集聚水平的综合评价指数,α和β为待定参数,本文将其设置为0.6与0.4。

(三)数据分析

将山东17个市区的数据带入到模型中来对其协调度进行评价,经计算得出17个市区的得分由高到低分别是青岛市、烟台市、济南市、潍坊市、东营市、淄博市、泰安市、临沂市、济宁市、滨州市、威海市、聊城市、德州市、菏泽市、枣庄市、日照市、莱芜市,各个市区之间的差异很大,青岛地区的得分达到1001,而莱芜地区的得分只有258,两地差距达到743分,由此可见山东省各市区竞争能力和产业集聚的协调能力分布很不均衡。而且各个地区之间的数值可以发现存在着明显的路径依赖的现象如图1所示,这是可能是由于经济发展较为发达的地区能够带动其周围地区的经济发展,并且经济发展水平较高的地区能够吸引资金和劳动力的流入从而提高了产业集聚的水平。其次,从图1中可以看出协调度较高的地区是环渤海地区,这是由于地理位置的优势提高其经济发展和产业集聚的能力,从而表现出较高的协调度水平。

三、总结

综合上文我们能够发现,山东省在近一段时间内经济竞争能力和产业集聚水平呈现的是正向关系,因此山东省经济发展水平降低和协调能力较差的内陆地区应该改进经济发展的相关政策,吸引更多的人力和资本的投入,提高其产业集聚的水平。与此同时,山东的协调能力呈现明显的路径相关性,因此发展水平较高的地区,如青岛、烟台等地应积极发挥其经济的辐射效应,帮助其周围地区增强产业的集聚能力并充分发挥其对经济发展的促进作用。同时山东省也应该积极利用其环渤海的地理位置优势,加强对外贸易积极引进外来资本提高其产业凝聚能力和吸引力。

【参考文献】

[1]蒋俊毅. 湖南省区域经济集聚与协调发展研究[D].湖南大学,2007.

[2]于铭. 中国产业集聚与区域经济增长问题研究[D].辽宁大学,2007.

[3]刘畅. 中国区域经济增长与集聚的实证研究[D].吉林大学,2012.

[4]李亮,但文红. 贵州省空间经济集聚指标构建与评价研究[J]. 聊城大学学报(自然科学版),2013,03:52-59.

[5]孙浦阳,武力超,张伯伟. 空间集聚是否总能促进经济增长:不同假定条件下的思考[J]. 世界经济,2011,10:3-20.

[6]孙浦阳,韩帅,张诚. 产业集聚结构与城市经济增长的非线性关系[J]. 财经科学,2012,08:49-57.

[7]孙浦阳,韩帅,张诚. 产业集聚结构与城市经济增长的非线性关系[J]. 财经科学,2012,08:49-57.

[8]吴迪. 产业集聚与区域竞争力的关系研究[D].东北财经大学,2012.

[9]程中华,刘军. 产业集聚、空间溢出与制造业创新——基于中国城市数据的空间计量分析[J]. 山西财经大学学报,2015,04:34-44.

[10]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999,19(2):171-177.