由甲骨文推演漢字起源及世界遠古文字溯源比較

2017-04-20陳光宇

陳光宇

(美國新澤西羅格斯州立大學東亞系)

一、 前 言

學界一般認爲人類文明歷史只産生過四種起源文字,其中蘇美、埃及文字起源定點已有充足的考古資料作爲直接證據,瑪雅文字的源頭仍有賴新的出土考古資料與研究。漢字最早的考古證據是上世紀殷墟考古出土的甲骨刻辭,甲骨爲晚商王室之物,時代比蘇美文字及埃及文字的最早考古證據要晚了將近兩千年。甲骨文已經是相當成熟的文字系統,與兩周金文差異不大,所以漢字起源應當遠早於公元前1300年。筆者曾經提過用數學模式來探討漢字起源以及用漏斗模式來解釋漢字系統的相對穩定。研究文字起源漸成全球顯學,就筆者所知,去年有兩個國際會議: 一爲羅格斯大學主辦的“漢字系統與蘇美、埃及和中美洲文字系統的對話”,一爲芝加哥大學與復旦大學合辦的“文字的迹象: 早期文字産生的文化、社會和語言情境”。參加此二盛會,促使筆者進一步思考在缺乏直接考古證據的情形下,如何利用數學模式及借取其他遠古文字的研究經驗來探索漢字起源,重新梳理過去所提數學模式,從文字定義出發,釐清漢字起源發展過程中符、文、字三者的區分關係,然後檢視其他遠古文字起源的關鍵考古證據,藉以討論如何利用甲骨文材料尋找相關間接證據來推演漢字起源。

二、 文字的定義

在考古發掘或出土的史前陶片或器物上除了花紋圖案外,常見刻畫有圖符或記號。例如圖一所示的五個例子: 埃及陶尊、大汶口陶尊、哈拉帕泥版、蘇美泥版及中美洲的Cascajal石版。大汶口陶尊、哈拉帕泥版以及Cascajal石版的刻符是否爲文字,衆説紛紜,還没有定論。*關於圖1所列的五種刻符是否文字,我們會在後面展開討論。確定這些刻符是符號還是文字,攸關文字起源的時空定點,所以學界有必要先對文字的定義達成共識。

研究文字起源就是依據考古資料或其他材料來决定G: {+S}→G: {+P,+S}這個過程可能發生的時空背景。例如圖一的埃及陶尊,依據考古證據知其年代約爲公元前3100年或更早。如果我們能够證明其上蠍子形的圖符含有音素與意涵,則可以視之爲文字,從而推斷古埃及文字在公元前3100年左右已經存在。又如大汶口陶尊其出土遺址時間約爲公元前2500年,如果我們不能够證明陶尊上的圖符帶有音素,就無法將之視爲漢字起源的直接證據。

三、 起源文字的産生

文字是人類得以邁入文明的關鍵發明,以目前所知的考古證據,這個發明在遠古世界曾經發生了四次: 兩河流域的蘇美文字,尼羅河流域的古埃及文字,黄河流域的古漢字,以及中美洲的瑪雅文字。蘇美文字及埃及文字的起源定點在公元前3100年之前,已是學界共識。而瑪雅文字的起源定點隨着考古發掘的新發現,還在不斷地往前修正。檢視研究這三種起源文字所采用的考古證據,有助於我們考慮推測漢字的起源定點。

蘇美文字起源定點的證據: 在現今伊拉克南部穆坦拿省(Muthanna Governorate)省會東30公里,接近幼發拉底河古河道處有蘇美古城烏魯克(Uruk)遺址,烏魯克可能是人類歷史上出現的第一個城郭。半個世紀以來德國考古學院(Deutsches Archaologisches Institut,DAI)在遺址的第四及第三考古層(相當於公元前3200—前3000年),發掘出土6000餘塊有刻符的泥版,泥版刻符多爲圖符及數字,這些有刻符的泥版顯然有記録事項的功能,與農産品交易、税收、記賬等經濟活動與行政管理有關。泥版的刻符還没有形成楔形,故稱之爲前楔形文字泥版(Proto-cuneiform tablet)。比較烏魯克三期與四期的泥版刻畫可以清楚見證文字發明的誕生歷程,圖二列出烏魯克第三期與第四期的刻符來作比較。第四期泥版多爲象形圖符、數字以及其他記號,這些刻符應該與記録當時的經濟活動有關,因爲不能確定它們是否已經與特定的語音結合,所以這些刻符仍被視爲G: {+S},而不是G: {+P,+S}。圖二的第三期泥版上,除了數字、象形圖符外,學者注意到兩個相連的刻符,也在其他許多泥版上出現。學者比照研究結果認爲這兩個刻符是經手辦理交易人員Kushim的簽名,讀音近似ku-sim,這個出現在五千多年前泥版上的刻符是人類史上最早記載的人名。在6000塊泥版中,約有1500個非數字刻符,其中有440個符號可以判定爲人名。在烏魯克泥版出現的私名應該含有音素,可以視爲最早文字的有力證據。借用圖符來拼寫人名促成圖符由G: {+S}→G: {+P,+S}的飛躍,所以表達人名可能是遠古蘇美發明文字的動力之一。*有關蘇美文字起源的研究著作,汗牛充棟。可參考: Nissen,H.J., Damerow, P., Englund, R.K., Archaic Bookkeeping, The University of Chicago Press, 1993.此書以烏魯克第三、第四期出土泥版討論經濟活動與文字起源,舉例繁多,特别是第8章集中討論有Kushim名字的將近二十塊泥版刻符。另外也可參看Jerrod S. Cooper, “Babylonian beginnings: the origin of cuneiform writing system in comparative perspective” in First Writing, ed. Stephen D. Houston, Cambridge University Press, pp.71-99.

圖二 兩河流域烏魯克文化遺址第三、第四期刻符泥版

古埃及文字起源定點的證據: 學者將古埃及歷史大分爲舊王國(Old Kingdom,2700BC)、中王國(Middle Kingdom,2100BC)、新王國(New Kingdom,1600BC)。舊王國包括第三至第六王朝,約始于公元前2700年。舊王國之前是稱爲早期王朝(Early Dynastic Period)的第一與第二王朝,其時間約當公元前3100年至前2700年。早期王朝之前還有前王朝(Pre-dynastic Period)的第零王朝與第零零王朝,大致時間爲公元前3150年前後,有四個法老王。考古發掘在尼羅河中游Abydos鎮的Naqada遺址,特别是在Naqada第三期的U-j墓葬處的考古發掘,出土許多前王朝的遺物,足以見證古埃及文字誕生的過程。*關於埃及古文字起源的討論可參看John Baines, “The earliest Egyptian writing: development, context, purpose” in First Writing, ed. Stephen D. Houston, Cambridge University Press, pp.150-189.我們用圖三的兩個陶尊來説明。圖三A的陶尊刻畫一鳥立於方框之上,框内有兩個符號,在上者作鯰魚(catfish)形,在下者作鑿子形,前者發音爲nar,後者發音mer,合起來念作namer,已被確認是第零朝法老王的名字叫Narmer(納瑪),整個圖符包括有法老王納瑪的名字以及象徵王權的神鳥符號。第零至第三朝的法老王名號均由類似的圖符表示。圖三B是刻畫於著名的納瑪石牌(Narmer Palette)上形容納瑪王統一南北埃及的圖像,可以看到納瑪王的頭前直接刻有他的名字nar-mer。圖三C的陶尊時代更早,其上刻有形似蝎子的圖符。比照納瑪陶尊,此符可能代表王名,亦見於其他考古遺存。例如圖三D所示圖像有頭戴高冠(上埃及白王冠)的法老王,其面前即爲一蠍子圖符,故此蠍子圖符可以確定爲前王朝某一法老王名,當有特定的讀音,屬於G: {+P,+S}範疇,可以視爲最早的形音義俱全的文字。埃及文字最早的考古證據就是出土於U-j墓有人名刻符的陶器、象牙及骨片。因爲這些遺存上有的圖符已被用來表示法老王的名字或其他私名,證明當時埃及已經認識到圖符可以與語音結合,已跨越過文字創造的關鍵欄檻,所以古埃及文字的發明當在公元前3100年前後。

圖三 古埃及陶尊及石版有關前王朝法老王名號的刻符A. 陶尊的納瑪刻符;B. 納瑪石牌上形容法老王殺敵致果的圖像;C. 陶尊的蠍子刻符;D. 以蠍形圖符爲名的法老王圖像。

圖四 瑪雅文字的前身A. 墨西哥St Bartolo 出土的殘存壁畫上的早期瑪雅文字;B. 出土墨西哥La Venta 遺址附近的奧梅克陶璽及其上刻符。

瑪雅文字起源定點的證據: 中美洲産生過數個古代文明,最著者爲奥梅克、瑪雅、扎波特、阿兹特克等,上述這些中美洲文明均有其自己的文字系統。其中瑪雅文明遍及墨西哥東半部、危地馬拉、洪都拉斯西部等地,占地最廣。瑪雅文字是中美洲從公元前300年到公元1600年各個城邦使用達兩千年的文字。雖然以瑪雅文字記述的樹皮書幾乎全部爲西班牙殖民教士燒毁殆盡,瑪雅文字仍可見於遍及中美洲上百廢墟遺址所出土的緑石、玉器、陶器、浮雕石碑、門楣、石階等考古遺存,爲數可觀。研究瑪雅文字的起源及解讀是美國考古界的顯學。*瑪雅文字在上世紀爲學者解謎,有關研究可參看Coe, M.D. Breaking the Maya Code, Thames and Hudson, Inc. 1992.瑪雅文字最早的考古證據是在危地馬拉的St. Bartolo出土的殘存壁畫上的文字,碳十四定點在公元前300年至前250年(見圖四A)。*此項考古發現見Saturno, W.A., Stuart, D., Beltran, B., “Early Maya Writing at San Bartolo,” Guatemala, Science 311, 2006, pp.1281-1283.要追尋瑪雅文字的源頭需要在奥梅克或扎波特文明的遺址探尋考古證據。目前有兩個出土於奥梅克遺址的刻符支持瑪雅文字源頭至少可推前至公元前600年。數年前在拉汶塔遺址(La Venta)附近San Andres得到一奥梅克陶璽(圖四B),其上刻有一振翼之鳥,鳥嘴前有一個作發言狀的符號,再連接兩個較複雜的圖符,很形象地表示這兩個圖符是從鳥嘴中宣讀出來的。其中一個圖符中可能指王,其下的圖符可能表示是日名,用來作爲王名。所以由鳥嘴讀出的是時王名字,學者擬定爲“3 Ajaw”。*陶璽的發現及圖符識讀見Pohl, M., Pope, K.D., von Nagy, C., “Olmec origin of Mesoamerican writing,” Science 298, 2002, pp.1984-1987.因爲出土陶璽的遺址時間相當於公元前650年,推測瑪雅系統文字至少可溯源至公元前650年左右。另外一個在墨西哥聖洛倫佐采石場填土堆中發現的一塊長方形石塊,其上有62個刻符(見圖一),學者稱之爲Cascajal Block。雖然部分考古遺址不幸爲采石場破壞,依據遺址的考古鑒定,Cascajal Block年代約爲公元前900年。*Cascajal Block的發現及其上刻符可能的意義可參考論文Martínez, M., del Carmen, M., Ceballos, P.O., Coe, M.D., Diehl, R.A., Houston, S.D., Taube, K.A., and Caldern, A.D., “Oldest Writing in the New World,” Science 313, 2006, pp.1610-1614.雖然石塊上的刻符是文字還是記事刻符,目前没有定論,但此石版之面世,表示瑪雅文字的源頭可能還會隨着未來的考古發掘繼續往前推。

哈拉帕泥版刻符是否爲文字?哈拉帕文明又稱印度河流域文明,其主要遺址位於現今巴基斯坦旁遮普省(Punjab),屬於印度河流域。哈拉帕遺址的歷史時期大致爲公元前3300—前1300年。鼎盛時期(2600—1900BC)城址面積達數平方公里,是當時極具規模的大城。哈拉帕文明遺址面積涵蓋巴基斯坦及印度西北部,出土文物極多,包括刻有圖符記號的印璽、骨版、陶片等。據估計,不同刻符的總數目達500個之多,連串刻符長短不一,最長的有26個刻符。哈拉帕文明有高度的物質、藝術水平,許多學者認爲這些刻符應該是已消失的文字。雖然學者嘗試用電腦模式來演算,或者嘗試將這些刻符與印度南方達羅毗荼語(Dravidian)相聯繫,但是目前仍然無法確定這些刻符所代表的文字。*目前没有堅實的證據將哈拉帕文明與印度達羅毗荼文化聯繫起來。關於哈拉帕刻符是否文字的正反意見可以參考Andrew Lawler, “The Indus Script — Write or Wrong” Science 306, 2004, pp.2026-2029.

從上述有關蘇美、埃及、瑪雅文字起源的考古研究來看,我們注意到考古遺存上私名的發現起了關鍵作用。蘇美、埃及的考古遺存,先有象形圖符(如動物、植物、器物等)與記事符號(如數字),這些圖符、記號所帶信息無需依賴語音傳遞,所以難以確定它們是否屬於G: {+P,+S}的文字範疇。隨着文化的演進,社會活動漸趨複雜,當有記録人名的需要時,必須將某個圖符與特定的語音結合表示私名,或者將某些圖符抽其象而留其音(假借)來表示私名。無論哪種方式,用來表示人名的圖符必須可以用語音讀出,屬於G: {+P,+S}範疇,應該視爲文字。所以私名在考古遺存的出現,可以用來證明表示在那個文化層已經有了G: {+S}→G: {+P,+S}的證據,因此我們可以就考古文化層的分期斷代來確定文字誕生的下限時間。對於蘇美、古埃及的文字起源研究,考古資料相當完備,在同一考古遺址中從前後文化期出土的泥版、陶片可以看到以圖符表示私人名字的出現,足以作爲文字誕生的直接證據,所以學界對於蘇美及古埃及文字的起源時間定點在公元前3100年前後,全無異議。至於奥梅克- 瑪雅文字的起源,目前已經可以推定到公元前650年左右。但是隨着考古發掘工作的進展,還有可能再往前推。在考察蘇美、埃及、奥梅克-瑪雅文字起源時,有一個現象值得注意,就是在起源文字誕生之後,鄰近區域會有類似起源文字的其他文字産生。例如在兩河流域出現於公元前3100年左右的Proto-Elamite文字,至今尚未被解讀。在尼羅河上游也有與古埃及文字相似的Meroitic Hieroglyphic文字,迄今不能解讀。在中美洲,與瑪雅共存的還有扎波特、米兹特克等文字。*關於這些未解謎的文字參看Robinson, A., Lost Languages: The Enigma of the World’s Undeciphered Scripts, McGraw Hill, Inc., 2002.這説明只要認知形音結合即可産生文字的觀念,人們會立即按照自己的語言以及熟悉的圖符開始創造文字。

四、 人名: 漢字溯源的間接證據之一

殷商甲骨文字主要指由小屯發掘出來數十萬片龜甲獸骨上所刻的占卜記事文字,屬於商代武丁至帝乙兩百多年的王室之物。商代文字除見於甲骨之外,還有刻於青銅器内的銘文及少數刻在陶器上的陶文。目前已知的有四千多個不同形體的甲骨文字。甲骨文就其行文造句來看已是相當成熟的漢字系統,所以漢字起源時間應該遠早於公元前1300年的武丁時代。目前我們尚缺乏更早的有關漢字起源的考古資料,但是有見於私名在决定其他三種起源文字的關鍵作用,或許借考察在甲骨卜辭中出現的遠古私人名字,我們可以尋找到比武丁時代更早的漢字存在的間接證據。

(一) 成湯建政之時(公元前1650年前後)

《史記·殷本紀》、《竹書紀年》記載商代歷史,從大乙成湯建政開始的商王世系可以完全與甲骨卜辭資料所得商代周祭系統對應比照,所以文獻所載大乙以下商代歷史可以視爲信而有徵。大乙私名成湯二字與其臣子伊尹的名字俱見於甲骨卜辭,文獻與考古證據對應,所以成湯建政之時,成湯、伊尹等名字應該已經以甲骨文形式存在。另外兒氏家譜刻辭(英國所藏甲骨02674正2)全片除右上角的“貞”字外,由右至左13行記載兒氏家族十三人。其中父子關係11人,兄弟關係2人,共11世代。所有人名,不用干支,俱爲單名。家譜刻辭爲武丁時代所刻。武丁爲商代第10世23王,時當公元前1320年左右。每一代世系以30年計算,家譜刻辭所列第一位名“吹”的先祖當存世於公元前1650年左右,正當在成湯建政之時。所以家譜上兒氏先祖的私名“吹”字在公元前1650年應該已經存在,表示漢字溯源至少可以推前到成湯建政之時。*關於兒氏家譜刻辭的討論可參看陳光宇《兒氏家譜刻辭綜述及其確爲真品的證據》,《甲骨文與殷商史》新6輯,2016年,頁267—297。

(二) 上甲時代(公元前1800年前後)

甲骨卜辭在帝乙、帝辛時代的周祭系統祭祀順序始於上甲,在成湯建政之前的六位先王從上甲以至示癸其排列順序幾乎完全與文獻對應,由文獻記載及考古發掘的雙重證據應該可以確定這六位先王應該是歷史人物。雖然依據《竹書紀年》這六位先王均有私名,但是他們的私名尚不見於甲骨卜辭。既然是有確定日名廟號的歷史人物,我們猜測在文獻所載的私名中,例如上甲的私名“微”,在公元前1800年左右應該已經以甲骨文形式存在。

(三) 帝嚳時代(公元前2100年左右)

五、 數學模式: 漢字溯源的間接證據之二

(一) 漢字六書

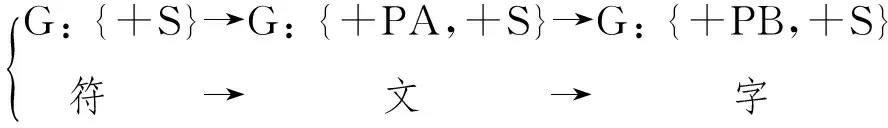

所有已知包括四種起源文字的古文字從其構字方式來説均爲形音式(Logosyllabic),换言之,即兼具形、音、義三個元素。目前存世的文字,只有漢字仍然兼具此三元素,所有其他文字都是用音標或音節的拼音文字。對於具備形音義三個要素漢字系統,早在東漢許慎便以六書原理作了全面的分析。六書是造字之法,也是析字之法,用以解構漢字,分析其中形音義的關係與比重。因爲漢字的構形方式連續了三千年,恒久未變,所以不同時代的漢字均可以用六書原理分析。六書之法,象形以表形爲主,指事、會意以表義爲主,形聲則形音並重,假借以形表音,轉注以義表音。漢字的構形在傳統的六書分析基礎上,我們認爲可以大分爲兩類:“文”與“字”。象形字、會意字、指事字屬於“文”的範疇,它們均是將特定語音與特定的圖符或記號結合而成的文字。“字”指的是由“文”所孳乳而成的文字。孳乳的方式就是將某些“文”(即有特定讀音的圖符記號)抽象(抽取其意象)而成音素符號來構造新字。形聲字屬於“字”的範疇。屬於“文”的漢字,其特點是無法由字形(指圖符或記號)表面知道其讀音。例如一個鹿的象形圖符,可以只是圖符,也可以是文字,如果賦予此圖符以特定的口語發音lù,它就成爲形、音、義俱全的文字。可是我們無法從這個“鹿”的字形,分析出它的音素(phonetic element)。换言之,它所含的音素是隱性的,是我們依照口語指定而約定俗成的,所以我們將“鹿”屬於“文”的範疇。我們再看“轆”字,它是由兩組圖符組成,其中一個圖符(鹿)被用來作爲音素,另一圖符用來以形表意,所以“轆”字是由圖符孳生的形聲字,屬於“字”的範疇。這個“轆”字的音素是可以從其字形認知,所以它的表音方式是顯性的。將漢字構形以其所含音素是隱性或者顯性來區分爲“文”與“字”兩大類型,有助於更清晰地表達漢字的産生與發展過程。我們用PA代表隱性音素,用PB代表顯性音素,那麽漢字的産生是由符至文,而漢字的發展則是由文到字,其過程可以用下列程式表示:

G: {+S}→G: {+PA,+S}→G: {+PB,+S}

符→ 文→字

(二) 漢字的綫性發展

由甲骨卜辭、金文,而篆,而隸,而楷,漢字被連續使用達三千三百多年,毫無間斷,是唯一得以進入電腦時代的起源文字。漢字由古至今的發展演變其總字數不斷地增加,但是以六書爲基礎的漢字構形方式却没有變化。隨着漢字發展,這些構形方式的比重却會有增加或減少的趨向,最明顯的是形聲字的增加。這種現象表示我們可以利用漢字構字方式的連續性來建構數學模式間接推測漢字的起源時間。這一模式需要將不同時代的漢字作六書或類似的構形分析,取得較爲精確的各種構形在不同時代的比重數據。用這些數據建立的數學模式在於觀察各種構形比重(Y軸)隨着歷史時間(X軸)在坐標圖的分佈。構形數據可以采取單一的構形(如形聲、象形)或數個構形合并(如形聲+假借+轉注),目的在尋找分佈趨向明顯的構形組合。這種數學模式的基本假設是影響這個趨向的各種因素没有隨時代演進而有重大變化,所以如果構形數據的分佈有明顯的趨向軌迹(例如直綫的一次方程式或其他高次方程式所表達的軌迹),應該可以借此軌迹來預測相應於某個數據的時間點。如果軌迹可以畫成直綫,更可以用外插法得到這個數據爲零的時間點。采取不同時代的漢字表音構形來建立數學模式,如果可以得到綫性軌迹的話,那麽外插X軸所得的時間點應該是漢字由“文”(G: {+PA,+S})發展演進爲“字”(G: {+PB,+S})的大致時間點。因爲缺乏直接考古證據,我們無從知道由圖符産生“文”的時間,所以由外插所得這個時間點只可以視爲漢字起源時間的下限。在四個起源文字系統中,只有漢字可以利用這樣的數學模式來間接地推測其起源時間下限。筆者曾經采用數學模式發現漢字表音構形的比重從商代到東漢呈直綫軌迹,表示可以用外插法來决定G: {+PA,+S}→ G: {+PB,+S}的時間。*陳光宇: 《試論漢字起源定點與世界古文字溯源比較》,《文博》2008年第145期,頁26—34。文中引用李孝定數據見李孝定《中國文字的原始與演變》,《漢字史話》,臺北: 聯經出版社1977年版。當時筆者采用的兩組甲骨文構形分析數據對於假借字比重的估算不同,一組没有考慮假借字,一組估算爲11%,這個差異影響到數據綫的斜率,以至外插至X軸的時間點不一樣,一爲公元前1977年,一爲公元前2526年,相差達五百年。這樣的結果一方面表示甲骨文構形分析在這數學模式裏起關鍵作用,一方面表示須要重新考量甲骨文字的構形如何區分顯性表音與隱性表音。

隨着大量甲骨文出土資料的發表,近年許多碩博士論文的研究與甲骨文字構形分析有關。*據手邊資料有以下論文。景洪軍: 《甲骨文象形字研究》,廣州大學碩士論文,2010年;李曉華: 《甲骨文象形字研究》,福建師範大學碩士論文,2008年;侯霞: 《甲骨文與瑪雅文象形字比較研究》,中國海洋大學碩士論文,2008年;馬曉風: 《甲骨文會意字研究》,陝西師範大學碩士論文,2005年;宋娟: 《甲骨文可識會意字研究》,廣州大學碩士論文,2010年;郭飛: 《已釋甲骨文會意字研究》,新疆師範大學碩士論文,2012年;李翠荣: 《殷墟甲骨文通假字初步研究》,2007年;邢華: 《甲骨文假借字分類研究》,西南大學碩士論文,2008年;宋微: 《甲骨文形聲字分期研究》,西南大學碩士論文,2008年;曹君: 《殷商甲骨文形聲字研究》,廣州大學碩士論文,2010年;楊軍會: 《甲骨文形聲字研究》,浙江師範大學碩士論文,2009年。這些研究論文因爲選用的甲骨文字原始材料之來源以及對構形界定標準不盡相同,所以在計算構形比重時所得數值有所不同。不過這些研究結果對於甲骨文象形、會意、指事與形聲等構形的分析基本上與李孝定過去所得數值差異不大,最大的問題是對甲骨文假借字比重的估算。因爲部分學者認爲在已識甲骨文字中,超過60%有假借義,可以視爲假借字。*可參考邢華《甲骨文假借字分類研究》(2008年西南大學碩士論文)以及其中所引資料。事實上,這些多爲專名假借,其中大部分是人名。换言之,只從用字的功能來考量,甲骨文中可被視爲假借字的比重會偏高,從而影響甲骨文的表音成分。所以問題在於考慮甲骨文表音成分時,專名假借字是否應該算入顯性音符的表音成分。從構形角度來看,六書之中,象形、會意、指事字屬於“文”(G: {+PA,+S}),其表音方式是隱性的,無法從字面識出。形聲字屬於“字”(G: {+PB,+S}),其表音方式是顯性的,可由字面認出。至於假借字雖然是借形表音,但此借音的功能往往只有在特殊語境中(例如作爲人名等專有名詞)才能彰顯,否則無法從字面識出,所以筆者認爲作爲專名用的假借字在分析甲骨文字構形時可以不必算入G: {+PB,+S}的範疇。换言之,推測漢字起源的數學模式中作爲Y軸數據的漢字表音成分,也就是G: {+PB,+S}的比重,應該只用形聲構形。*將筆者過去所提數學模式中表音成分用形聲比重代表,外插所得由“文”至“字”的演變發生時間爲公元前2100年左右。

六、 漢字溯源的直接考古證據: 陶符,陶文?

遠古人類發明文字的直接證據就是確定某些圖符帶有特定的語音完成了由“符”至“文”的過渡。蘇美烏魯克遺址與埃及Naqada遺址出土大量的泥版、骨版、陶片、石版等有刻符的遺存,爲確定刻畫由“符”至“文”過渡的時間點提供了豐富的直接證據。新石器時代文化遺址遍及中國境内,分佈在黄河、長江、淮河三大流域。在時間上這些遺址從賈湖、雙墩、仰韶、龍山到二里崗持續將近六千年,幾乎没有間斷。許多遺址出土器物帶有刻畫,多數出土的刻符以單體出現,在缺乏其他相關證據的情况下(例如墓主身份、遺存分佈等),無從判定其是圖符、記號或文字。特别是時間定點在公元前6600—前6200年的河南舞陽賈湖村遺址出土的龜甲刻符,其中有的刻符竟與五千年後的商代甲骨文字神似,令人驚訝。但是因爲賈湖出土刻符材料不多,無從確定這些龜甲刻符是否已有表音性質。*賈湖龜甲刻符的討論可以參看李學勤“The earliest writing Sign use in the seventh millennium BC at Jiahu, Henan Province, China,” Antiquity, 2003;張居中: 《舞陽賈湖》,北京: 科學出版社1998年版;蔡運章、張居中: 《中華文明的絢麗曙光——論舞陽賈湖發現的卦象文字》,《中原文物》2003年第3期,頁17—22。又如著名的大汶口陶符雖然構形工整,似乎具備一定功能,但因爲不能證明其確實代表專名或含有音素,只能視之爲圖符。*關於大汶口陶尊刻符的研究報告論文甚多。可以參看康翰予《文明史視野中的大汶口文化陶文研究——兼與良渚文化刻符比較》(2013年煙台大學碩士論文)以及其中所引用的參考文獻。目前出土有兩個以上的連串的陶符例子不多: 澄湖出土屬良渚文化的黑陶貫耳罐腹部刻有四個刻符,陶寺遺址H3403出土的陶扁壺有兩個朱書符號,山東丁公村龍山遺址出土的陶片有十一個刻符,高郵龍虯莊出土的有八個刻符。丁公村刻符及龍虯莊刻符雖然連串成句,但是刻畫曲折潦草,缺乏漢字的筆畫特徵,有學者稱爲是遠古草書。加上出土信息不全,迄今仍是遺址孤例,無法釋讀,也無從臆測它們可能的功能,所以學者只能猜測它們可能是未解謎的非漢字系統古文字。*例如馮時以爲丁公村刻符是古彝文,見《山東丁公龍山時代文字解讀》,《考古》1994年第1期,頁37—54。關於丁公村刻符的發現及討論可參看欒豐實《丁公龍山城址和龍山文字的發現及其意義》,《文史哲》1994年第3期,頁85—89。關於龍虯莊刻符,討論學者也不少,可參看饒宗頤《讀高郵龍虯莊陶片的刻畫圖文》,《東南文化》1996年第4期;王暉《新石器晚期組詞成句類陶文與漢字起源》,《古文字研究》第27輯,頁20—27。陶寺扁壺時代約當公元前兩千年左右,其上兩個陶符,已經具備漢字構形,學者或釋之爲“文堯”,或釋之爲“文邑”。*例如葛英會釋爲“文堯”,見《破譯帝堯名號》,《古代文明研究通訊》2007年總第32期;馮時釋爲“文邑”,見《文邑考》,《考古學報》2008年第3期,頁273—290。可惜有朱書的陶寺扁壺也是孤例,雖然兩個朱書極似漢字,但無法借考察扁壺功能來確定這兩個陶符是公元前20世紀的漢字。澄湖古井出土的貫耳罐上的四個陶符,也具備漢字構形。其中第二字極爲象形,頗似良渚反山大墓出土之玉鉞,也與山東陵陽河大汶口文化遺址出土的大口尊上的鉞形刻符相似。而第四字可能是矢的象形初文。一些學者釋讀爲“巫鉞五俞”、“方鉞會矢”或“六鉞五矢”。*澄湖貫耳罐陶符的各家討論可參看張溯《論江蘇澄湖遺址出土的良渚刻符》,《東南文化》2015年第5期,頁68—74。另外哈佛大學賽克勒博物館藏黑陶壺有9個刻符可能是良渚遺存,見饒宗頤《哈佛大學所藏良渚黑陶上的符號試釋》,《浙江學刊》1990年第6期,頁11、20。可惜澄湖貫耳罐也是孤例,没有其他有類似刻符的器物出土,加上缺乏相關的考古資料,還是不能用來作爲良渚文化時代已有漢字的確切證據。

七、 結 論

兩河流域、尼羅河流域、黄河/長江流域及中美洲的人在遠古分别發明了文字,實現由“符”至“文”(G: {+S}→G: {+PA,+S})的飛躍。這四種起源文字中,漢字是僅存於世的起源文字,也是人類僅存的形音文字。漢字是唯一無需解謎的起源文字。目前世界上除漢字外,所有其他文字均是使用音標或音節的拼音文字。漢字與其他文字的發展進程不同,可以簡單地比較如下:

作爲一個形音文字系統,漢字保存了形、音、義的元素。其表音方式所用的音素有隱顯之分:“文”的音素(phonetic element)是隱性(G: {+PA,+S},invisible),“字”的音素是顯性(G: {+PB,+S},visible)。所有其他文字經過“文”的階段之後,就擺脱了形、義兩個元素,直接用音標(G: {+PB1})或音節記號(G: {+PB2})來造字。

文字起源的時空定點指的就是由“符”至“文”(G: {+S}→G: {+PA,+S})發生的時間與地點,所有起源文字的時空定點都需要有直接的考古發掘證據。對照在尼羅河流域Naqada遺址與兩河流域Uruk遺址出土的有關古埃及與蘇美兩種起源文字的豐富考古資料,可以發現漢字起源的直接考古資料相當欠缺。雖然澄湖貫耳罐或陶寺扁壺均有近似漢字前身的符號,但目前只是孤例,不足以作爲當時已有漢字的直接證據。雖然陶寺、丁公村等龍山文化遺址以及澄湖、龍虯莊等良渚文化遺址出土刻符的例子還很少,但是這些文化遺址的出土刻符爲考古工作者提供了鼓舞與希望。特别是黄河的龍山文化遺址以及長江的良渚文化遺址都已發現許多規模不小的城址遺迹,所謂“城郭溝池以爲固”應該是在公元前2500—前2000年黄河、長江流域的普遍現象。如果將尋找帶有刻符的陶片或器物作爲發掘重點之一,未來在這些城址發現文字源頭的機會應該是可以預期的。

在還没有直接考古證據的情况下,我們仍可以從豐富的甲骨文資料裏發掘出有關更早漢字的信息作爲推演漢字起源的間接證據。甲骨卜辭裏許多商代祖先的私名,其中最早的可以上推到帝嚳,間接表示至少在帝嚳時代,已經有將語音與圖符結合成“文”。由成湯建政上推,帝嚳時代約當公元前2100年左右。利用漢字形音構形的連續性,我們也可以利用數學模式就歷代漢字裏“文”與“字”的比重變化來推測漢字開始由“文”至“字”(G: {+PA,+S}→G: {+PB,+S})的大致時間。我們用這兩種間接方式大致推定漢字在公元前2100年左右開始進行由“文”至“字”的演變,從而推測漢字的起源不會晚過公元前21世紀。至於再往前推演漢字由“符”至“文”的時間點,只有期待未來的考古發掘。