90后大学生媒介素养调查与研究

2017-04-18郭子凡李锦芳陆蕴珊

郭子凡 李锦芳 陆蕴珊

摘 要:中国正處于信息发展高速期和网络媒体兴盛期,90后大学生借着时代优势,迅速占领新媒介,他们媒介素养的高度,尤其是媒介自律意识与道德规范的认知度对当代中国的媒介环境有着不可估量的影响力。同时,媒介的产生与发展也影响着90后大学生的思想行为、价值观等。为此,需要了解90后大学生媒介素养的真实情况,通过实地问卷调查的研究方法对广州地区的高校大学生进行调查,分析调查结果及其媒介自律意识与道德规范的认知度,追根溯源,从而促进90后大学生形成正确的媒介素养观念,净化媒介环境。

关键词:大学生;媒介素养;对策;道德规范

中图分类号:G64 文献标识码:A 文章编号:1673-9132(2017)12-0005-04

DOI:10.16657/j.cnki.issn1673-9132.2017.12.001

当今,大众传媒文化已经融入我们的生活,在不知不觉中改变着我们的生活方式与思维方式,任何人都无法避免地受到它的浸染。然而,网络传媒文化水平良莠不齐,低俗暴力、消极虚假的网络信息也包含其中,有损网民的身心健康。例如,范玮琪因在阅兵当天晒其双胞胎儿子,遭到网友抨击不爱国,形成网络“冷暴力”,令范玮琪不得不删去博文。我们不难发现,网友对范玮琪的抨击只是因为你没做大家正在做的事、没做他们认为你应该做的事,而这就是不道德,这种“网络冷暴力”正体现出部分网友低层次的媒介素养。

中国正处在信息飞速发展的时代,而90后大学生既是这个时代的建设者,也是体验者。他们紧跟潮流,喜欢追求新鲜事物,但同时他们又是容易冲动,自制力差,思辨能力低下的人群。由此可见,我们有必要了解90后大学生媒介素养的真实状况,分析大学生媒介自律意识与道德规范的认知低下的原因,探讨研究出提高大学生媒介素养的方法,才能更好地帮助大学生身心发展,促进社会的和谐发展。

一、媒介素养的概念

媒介素养概念最早在30年代的英国出现,20世纪90年代后期这个概念引入我国。媒介素养的概念很多,目前还没有统一定论。美国全国媒介素养指导会议曾经指出媒介素养是获取(Access)、分析(Analyze)、衡量(Evaluate)及传播信息(Communicating)的能力;大卫·白金汉姆(David Buckingham)认为媒介素养是指“使用和解读媒介信息所需要的知识,技巧和能力”。综合而言,媒介素养是指公众面对各种媒体信息的解读和批判能力以及使用媒体信息为个人生活、社会发展所用的能力,具体包括对媒体信息选择、理解、评价、质疑、创造和批评的能力。

二、媒介自律意识与道德规范的认知低下和成因分析

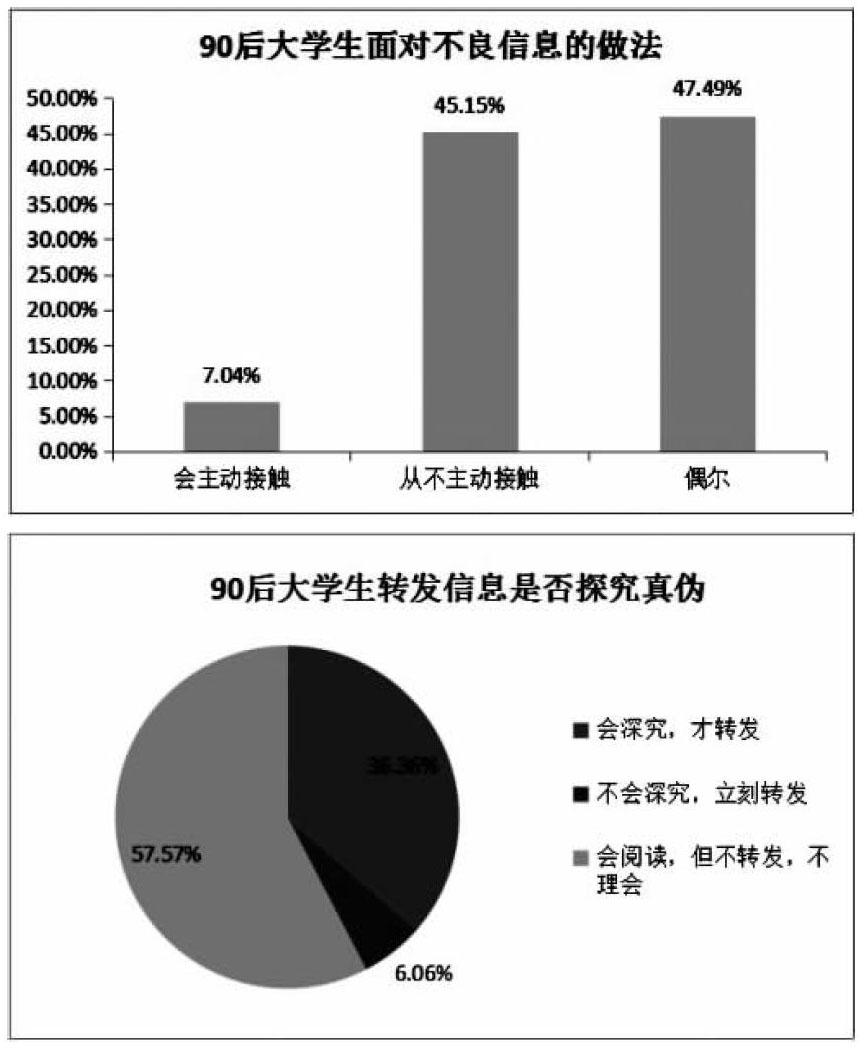

在信息繁杂的网络媒介时代,当代大学生表现出来的媒介素养尚处于自觉状态。他们接受的媒介素养知识基于日常生活中的网络接触,通过自身经验来培养媒介素养而并非通过科学理论指导。这种主观意识形态下形成的媒介素养水平低下,具有盲目性,对信息缺少深层次的思考。最重要的是不能引导大学生对网络信息进行正确而有效的甄辨与抵制,在一定程度上影响了大学生对网络道德规范的判断。由于大学生对网络规范的认知模糊,往往容易受到不良信息的影响,成为不良信息的“传播者”。调查结果显示,面对网络上泛滥的不良信息,会主动接触的大学生有21人,占7.04%,从不主动接触的占45.15%,偶尔接触的占47.49%。反映出90后的大学生判断力与自制力还不够成熟,容易受到不良信息的诱惑、影响、甚至误入歧途。

网络就是一把双刃剑,一方面,网络的迅猛发展给社会带来文明与便利,另一方面,网络信息因为网民浅层次的媒介素养遭到扭曲和滥用,对社会造成难以消除的影响。根据调查结果,大学生在面对网络上低俗可笑的信息时,选择忽略的同学有36.57%,笑过不转发的同学占59.73%,而阅读后果断转发的同学占3.69%,大学生网民作为媒介信息的接受者,在传播的过程中处于被动的地位,面对诱惑往往难以冷静思考,不能克制自己,不能正确地掌控道德和信息获取之间的平衡点,从而丧失自身的自律能力,容易受其污染。

在自由开放的网络平台上,许多大学生缺乏批判力与自制力,不能正确对待网络上的低俗信息,反而因为好奇心理作祟,受到低俗信息的荼毒,丧失自律能力。调查显示,在受访的299位大学生中,会经常在网上发布不良情绪,粗言秽语,低级趣味等等信息的占1.67%,从不发布的有206位,占68.89%,但偶尔发布的人数不少,占29.43%,总的来说,有30.1%的大学生会因为受到情绪影响,选择在网络上发布不良信息。多数的90后大学生可以意识到发布不良信息、低级趣味信息的消极性,但仍有部分90后大学生在信息分享和传播上表现得十分情绪化。

网络隐私权是指自然人在网上享有的与公共利益无关的个人活动领域与个人信息秘密依法受到保护,不被他人非法侵扰、知悉、收集、利用和公开的一种人格权;也包括第三人不得随意转载、下载、传播所知晓他人的隐私,恶意诽谤他人等。然而,受访学生中,有10名同学经常使用媒介去窥探他人隐私,从不使用的同学有71.23%,但偶尔使用的则占25.41%。90后大学生媒介的道德规范认知不足,部分大学生会选择通过新兴媒介去窥探他人隐私。

传播学者怀特说:“社会上存在大量的新闻素材,大众传媒的新闻报道不是也不可能是‘有闻必录,而是一个选择取舍的过程。”在“是否探究信息的真伪后才转发”的调查中,36.3%的大学生选择了会深究才转发,6.06%的大学生选择了不会深究,立即转发,但是有57.57%的大学生认为会阅读,但不理会不转发。由此可见,面对网络上繁多的信息,有93.87%学生还是可以做到认真筛选和过滤,但对信息源、受众群体却没有进行深度的思考,也没有探求信息的可信度。所以说90后大学生具有媒介的分辨能力,但缺乏媒介的分析能力。90后大学生只对信息进行浅阅读,并没有深入地去探究信息的真伪,从而很容易形成传播学中所说的“刻板成见”,慢慢地,大学生判断网络信息的真伪就会惯性地使用“第一感”来甄别,而这往往造成大学生对信息的判断错误,导致大学生媒介素养每况愈下。

三、90后大学生媒介自律意識与道德规范认知低下的对策

通过调查,针对上述几个问题与现象展开讨论分析,我们发现90后大学生媒介素养不高是多方原因造成的。其中,个人与教育体系这两大方面对于90后大学生提高媒介素养有着重要的影响,只有个人与教育体系共同努力,才能使90后大学生媒介素养得到全面提高。

(一)个人

90后大学生是信息时代的优先体验者,他们热衷于追求新事物,同时又是自制力较弱的群体,面对网络上泛滥的低俗可笑的不良信息,容易受其诱惑,多数人会偶尔主动去接触,会点开查看低俗可笑的信息,更有人会主动传播这些不良信息。在这个自媒体的时代,我们不难发现媒介传播着一些黄色暴力、消极反动的信息,这些不良信息会迅速扩散,并且侵蚀我们的头脑,即使我们不是主动接受,但被动接受也会潜移默化地影响我们的判断力。同时,90后的大学生普遍喜欢关注软新闻,对于娱乐大众的新闻总会拿来当作茶余饭后的谈资,而对较为枯燥的、关于国家利益的硬新闻却少有关注。软新闻比硬新闻更容易出现低俗化,更多的不良信息大多来自软新闻,正因为如此,低俗、不良信息在90后大学生中受众面更广、影响力更大。所以,我们要保持头脑清醒,对于媒介传播的信息加以分析,不盲目跟风评论,应有自己的判断能力,提高对信息的透析度,学会独立思考,自发地过滤不良信息,不凭自己的第一感觉来判断信息的好坏,更不做不良信息的传播者,使自己、使身边的人避免受到不良信息影响。同时,90后大学生更要树立起一种社会责任感,保持公民应有的社会情操,培养正确的政治观,对于硬新闻同样要有自己独特的见解,而非避而不看。作为当代大学生,我们不能从源头上杜绝不良信息的传播,那就尽可能多地关注国家大事,少去接触软新闻,尽可能减少低俗等不良信息的传播与影响。

90后大学生的网络道德和法律意识都比较薄弱。媒介道德素养主要表现在媒体受众在接触和使用媒介信息时所体现的道德意识和自律能力。大学生对于网络道德规范认知总体比较模糊,对于网络安全、知识产权等方面的知识了解甚少,对侵权盗版、网络违规等行为虽有认识,但自律与他律意识都比较薄弱。在调查中我们发现,90后大学生中也不乏存在使用媒介去窥探他人隐私的现象,最常见于娱乐新闻,90后大学生的猎奇心理驱使他们喜欢阅读涉及明星私隐的娱乐新闻,甚至一些90后大学生会在相关网站上高声谈论明星的婚姻情况、家庭成员等,大肆传播明星的“走光照”“丑照”,然后进行人身攻击。有一个词在90后大学生圈子里并不陌生——“人肉搜索”,某些大学生会通过“人肉搜索”去寻找他想要了解的个人信息,这样就可能会涉嫌侵犯他人的隐私权。因此,我们应该从自身做起,增强网络道德规范意识与法律意识,在使用媒介的时候知法守法,不应借助大众渠道来揭露隐私、讨论隐私,更不应跟风评论他人私事,造谣是非。我们要懂得保护好自己的私隐,更要学会保护他人的私隐,要学会尊重他人、将心比心,设身处地地为他人考虑。

90后大学生对媒介信息的批判能力较弱。从对媒介的信任度、辨别新闻报道的真假中即可得知90后大学生是否具备对媒介信息的分析分辨能力,在调查中,绝大多数学生可以做到过滤媒介信息,进行选择性阅读,却并没有对信息源、信息内容进行深层次的思考与辨别其真伪,甚至有少部分学生对媒介上的信息全盘接受,并且转发传播,对社会造成一定的影响。2013年4月8日,某大学学生李某在微博上发布虚假信息“前段时间盛传的青田发现H7N9是真的”导致人心惶惶。无独有偶,同年4月15日,大学生郑某在微博上多次发布“要发动恐怖袭击,炸毁湖州市政府”的帖子。最后警方介入平息事件。“碘盐可以治疗核辐射”“日本核泄漏会蔓延到中国”等等,传播这样的假信息在90后大学生中并不罕见,因此类事件被治安拘留的大学生也不乏其人。所以对于网络上的非官方媒体发布的信息,我们要学会多问个“真的吗”,要多方求证,在没得到确切的证实之前,绝不轻易地转发传播信息。在阅读信息时,不要靠“第一感觉”来判断信息,因为我们的知识有限,并不能很好地分析信息,所以我们要开拓自己的知识面,以免在阅读到假信息时误以为真。

90后大学生思维相对活跃,处于思想形成期,新媒介作为一个相对开放的平台,成为了90后大学生传播自己的思想,发布一些个人观点、言论和消极情绪的热门渠道,不少90后大学生会在新媒介上宣泄自己的负能量,带有个人色彩的、较为偏激的社会言论造成社会情绪低气压,消极气氛浓重。因此,90后大学生应该保持积极向上的生活态度,虽有言论自由,但要注意后果,学会言论得体。在生活中遇到烦恼,产生不良情绪时,可以选择适当的方式排解烦恼,少把消极情绪发布在传播面广、传播速度快的媒介上,导致负面情绪扩大化。

90后大学生应该是有深度、知法守法、理性思考、素质涵养高的群体,应拒绝一切不良信息,尊重他人隐私,明辨信息真伪,培养积极的生活态度,做一个媒介素养高的当代大学生。

(二)教育体系

大学生媒介素养教育是一项系统的工程,它包括多个主体,除了媒介素养教育的受众——大学生以外,媒介环境和教育体制也在这项系统工程中起到不可忽视的作用。我们将对调查问卷中出现的关于大学生媒介素养存在的问题,对高校、教育机构和媒介机构应采取的措施进行分析提议。

1.高校教育。虽然大部分大学生有一定的媒介素养,但是仍然存在少数的大学生媒介素养较为低下,表现为对媒介信息的判断能力和探究能力不强。大学时期学生的世界观和价值观正处在形成与发展过程中,无疑会受到各种媒体的影响,这种影响有着不可低估的作用。同时,大学生是新媒介的主要使用者,善于在新媒体中传播信息、发表言论,也容易轻信新媒介上的流言,缺少对信息和媒介的批评、分析和判断。因此,实施媒介素养教育不仅关系到大学生的全面健康发展,也关系到国家和社会的发展前景。对大学生进行媒介素养教育,将大学生使用媒介的行为变成一种内化的、长效的约束力,使其对媒介信息的真伪有更高的判别能力和探究能力是高校教育的一项重要任务。

学校教育是媒介素养教育的基础,学校应该成为推行媒介素养教育的主要担当者。有学者指出,公民的媒介素养是一种学习型的养成,虽然它本质上属于“终生学习”的范畴,但是媒介素养教育却是学校教育中最为重要的一环。面对现阶段大学生的媒介素养状况,各高校可以采取以下措施。

第一,在大学教育课程中开设媒介素养教育的课程。对于新闻传播专业的学生,学校可以在传授他们专业的新闻传播的基础知识外,把媒介素养教育也融入到专业课程中,使其与新闻传播专业相结合。让他们在学习和实践新闻传播理论的过程中,提高对新闻媒体和新闻信息的判别和质疑能力,逐渐完善自己的媒介素养。同时,对于一些非新闻传播专业的大学生来说,学校可以邀请一些专业的讲师或者教授来为全校的大学生讲授一些以媒介素养为主题的专题讲座,通过理论与实践相结合的方式让学生参与其中,让他们对媒介素养有初步、进而深入的了解。

第二,把媒介素养教育编入课本,提高师资队伍的媒介素养水平。客观地讲,媒介素养的概念和相关理论在中国引入和发展的时间尚短,还有待结合中国国情提出有针对性的观点和看法。学者们对媒介素养还是仅限于理论研究和介绍,对媒介素养教育缺乏有效和广泛的实践。对于媒介素养和媒介教育,学者们的研究和关注局限在学术期刊和论坛上发表文章,局限于和传播学、心理学等学科结合,尚没有一本真正的媒介知识普及读物,没有将媒介素养教育和我国当前的教育状况结合起来。当前,中国现阶段使用的媒介素养教育教材中的理论多是从国外引进的,他们提出的理论多是结合了他们悠久的媒介教育历史提出的,有一些对于我国现阶段的媒介教育状况并不适用。所以,我国高校的资深教授和相关的媒介学者可以编写适合我国现阶段媒介教育状况的书籍,依据当前大学生出现的媒介素养问题来提出解决方案和教育理论,让大学生更容易理解和掌握媒介素养教育的相关知识。

此外,学校还应该适时地对媒介教育师资队伍进行建设,定时对他们的媒介素养意识进行考察,请校外的媒介素养专家和媒介业内人士对教师进行培训,提升教师队伍的媒介素养能力,让他们把媒介素养教育知识融入平时的教学活动中,把自己对媒介素养的理解传达给学生。

2.媒介教育。在培养和提高大学生媒介素养教育的过程中,除了高校教育以外,大众媒介机构本身作为媒介信息的传播体,也应该规范自身的机制,并积极参与到大学生的媒介教育中来。首先,媒介机构作为传播信息的源头,应该抵制商业利益的操控,站在人民群众的角度,将信息报道做到真实、准确、平衡。公众媒介可以通过制作、播放一些以媒介素养教育为主题的节目来弘扬一种正确的媒介价值观念。同时,公共媒介还可以给大学生提供一些实践的平台,如论坛、信息评论等,让大学生在发表自己的媒介观点的同时也可以与其他同龄人一起分享,形成一个思考、讨论的氛围,从而加强大学生对正确的媒介素养观念的认识。此外,媒介机构还可以与各高校进行联合,给大学生提供一个到媒介机构参观实习的机会,让大学生更好地了解媒介机构的日常运营,让他们亲身了解到媒介在人们日常生活中扮演的重要角色,从而更好地去反思自己的媒介行为,更正且树立一种正确的媒介观念。

參考文献:

[1] 黄永宜.浅论大学生的网络媒介素养教育[J].新闻界,2007(3):38-39.

[2] 张志安.解读“媒体素养教育”[J].传媒观察,2005(4):23-24.

[3] 张男星,王炳明.当前我国大学生媒介素养调查研究报告[J].大学:研究与评价,2008(9):70-82.

[4] 李长月,杨芸.浅议媒介素养的认知与提高——以“张悟本现象”为例[J].新闻传播,2012(7):21-22.