监狱精神疾病罪犯管理中的问题及对策

2017-04-17吕树合郭永刚

吕树合,郭永刚

(河南省平原监狱,河南新乡453011)

监狱精神疾病罪犯管理中的问题及对策

吕树合,郭永刚

(河南省平原监狱,河南新乡453011)

罪犯精神健康问题给监狱管理工作带来了许多挑战。监狱在管理精神疾病罪犯中存在预警机制滞后性、道德风险、执法风险和事故应急处置机制不完善等问题。以数据调研为基础,从监狱精神疾病罪犯特征出发,对典型调查对象的管理实践归纳为五种创新模式。提出了精神卫生环境供给侧改革、扩宽治疗可及性、致害风险的经济保护,以及事故应急处置应对机制等防治管理的新手段。

精神疾病罪犯;精神卫生;精神病防治;心理支持

精神疾病是指在各种生物学、心理学以及社会环境因素影响下,大脑功能失调,导致认知、情感、意志和行为等精神活动出现不同程度障碍的疾病。它以基本个性改变,思维、情感、行为的分裂,精神活动与环境的不协调为主要特征。世界卫生组织(WHO)的调查结果显示,2001年全球约有4.5亿人患有各种神经精神疾病,我国各类精神疾病患者约有1600万人,患病率约为1.35%。〔1〕2009年,中国疾病预防控制中心精神卫生中心公布的数据显示,中国各类精神疾病患者人数已超过1亿人。最新的数据显示,中国在册的严重精神障碍患者已达510万例,而在2014年年底,这一数字为429.7万,增长近两成。〔2〕

鉴于精神健康问题的严峻性,世界卫生组织在2013年提出全民健康覆盖项目研究,同时又制定了《2013—2020年精神卫生综合行动计划》,包括精神健康在内的健康问题引起了人们的高度关注。

近年来,监狱在押精神疾病罪犯迅速增多,给管理带来了较大压力,因此,强化对精神疾病罪犯管理工作中的问题研究,对于促进监狱安全和社会稳定具有重要的现实和长远意义。

一、精神疾病罪犯的结构与分布特点

总体上看,监狱所关押的罪犯是各类精神障碍的高发人群,约占4%的罪犯患有精神病,10%(男性)—12%(女性)患有严重抑郁症,42%(女性)—65%(男性)患有人格障碍。

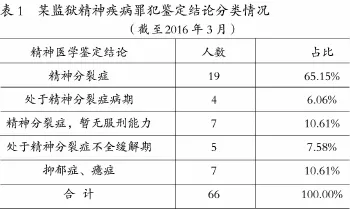

最近,我们选择监狱所关押精神疾病罪犯的典型样本,对某省一所重刑犯监狱进行了精神疾病罪犯问题专题调查(见表1)。调查表明,截至2016年3月,该狱符合精神医学专业诊断标准的各类精神疾病罪犯共计66人,约占押犯总数的2.12%。其中,器质性病变的精神疾病罪犯32人,占48.48%(有刑事判决及档案记载);继发性精神疾病罪犯34人,占51.52%。通过调查分析,发现以下几个特点:

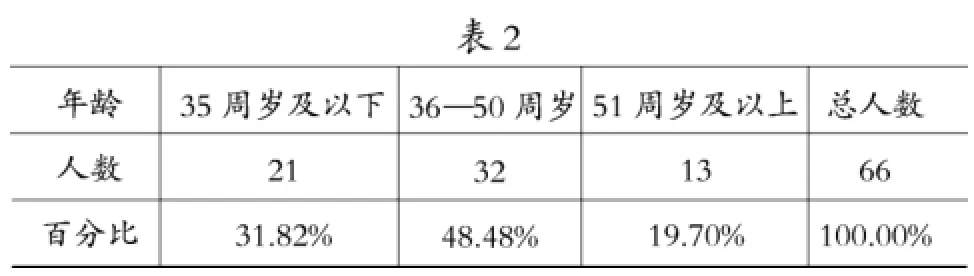

第一,年龄特征。从年龄结构上看(表2),精神疾病罪犯35周岁及以下的21人,占比31.82%;36—50周岁的32人,占比48.48%。精神疾病罪犯群体中青年占比达80.3%。在新确诊的精神疾病罪犯中,80后居多和继发性增多说明监禁环境条件下精神病多发形势较为严峻。

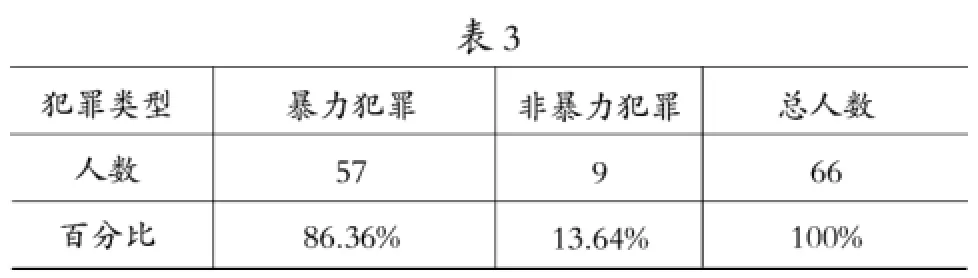

第二,犯罪特征。从犯罪类型上看(表3),精神疾病罪犯中的暴力犯有57人,占比86.36%,暴力犯患有精神病的比例高于非暴力犯。

第三,刑期特征。从刑期上看(表4),精神疾病罪犯中被判处死缓及无期徒刑的有38人,占比57.58%;10年及以上的有16人,占比24.24%;10年以下的有12人,占比18.18%。精神疾病罪犯中的重刑犯人数超过80%,说明重刑犯患精神病症的几率要高于轻刑犯。

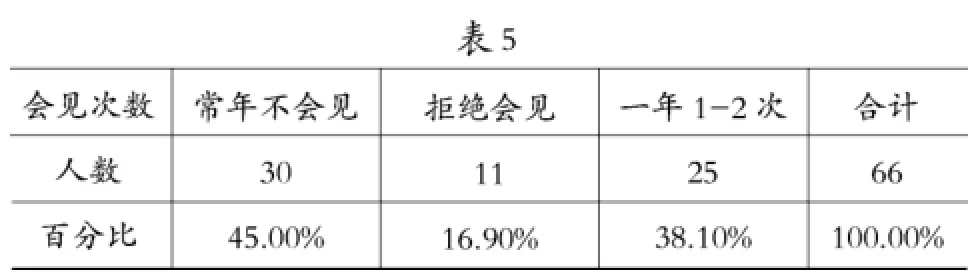

第四,探视罪犯的情况。按照规定,罪犯每月可以与监护人或者近亲属会见1次。从实际会见情况来看(表5),66名精神疾病罪犯中有30名常年没有亲属会见,有11名病犯拒绝会见,其余25名病犯每年平均会见1—2次。可见,探视会见对狱内精神疾病罪犯发病存在一定的数理影响。

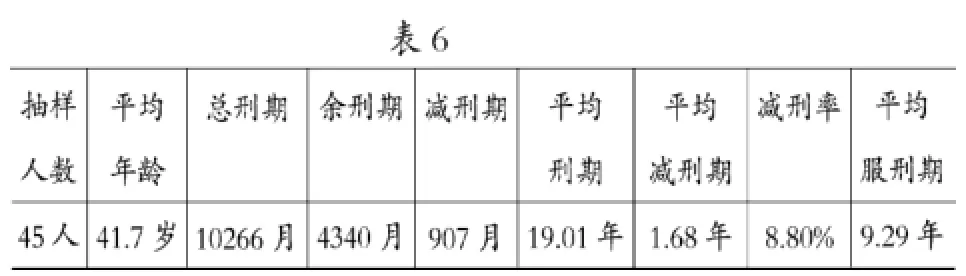

第五,减刑情况。从减刑情况看(表6),在66名病犯中抽取45人作为样本分析,45人的平均年龄为41.7岁,从入狱时间算起,截至到2016年6月底,45人的平均刑期为19.01年,刑期占平均年龄的45.6%;45人的减刑期合计907个月,平均减刑期1.68年,减刑率为8.8%,大大低于其他普通犯平均18%的减刑率;45人的总服刑期为5019个月,平均服刑期为9.29年,占平均年龄的22.3%,说明刑期长也是影响病情的重要因素。

二、精神疾病罪犯管理中的常见问题

(一)预警机制滞后,预防难度较大

第一,精神卫生供给侧的结构失衡。监狱人文生态环境自成系统,与社会交流少,单调封闭,凸显了监狱的惩罚性以及教育作用,但是,监禁行刑趋向于限制个体自然属性,使得个体人格心理结构中“自我、本我、超我”三足鼎立的局面失衡,容易诱发心理问题,进而腐蚀精神健康。同时,作为心理健康供给侧的心理健康教育、思想教育和文化教育等积极因素趋于弱化,监狱安全和劳动改造仍占主导地位,管束和惩戒不断增强,改造软环境建设不容乐观,精神病预防的环境建设尚待进一步完善。

第二,心理矫治工作不完善,影响防治效果。自20世纪80年代末开始引入心理矫治工作以来,我国监狱心理矫治实践经历了粗放式较快发展的过程,作为预防精神卫生问题重要手段之一,进行了大量的资源储备,但整体上仍然处于咨询层面,难以有效遏制罪犯从心理问题向精神卫生问题滑坡,不能适应新常态下改造罪犯的需要。

(二)精神疾病罪犯管理中道德风险增加

风险之一:对监狱关押的认识肤浅,仅处于感性层面。社会上一些人,特别是个别罪犯近亲属,将监狱与罪犯的关系误解为监护与被监护关系,这是极其错误的。从法律层面看,刑事诉讼法和监狱法都明确规定,监狱在性质上是刑罚执行机关,职责是依法执行刑罚,通过惩罚和教育罪犯,达到预防犯罪的目的。监狱不是养老院或者其他精神卫生公益机构,与罪犯的利害关系人不存在委托关系或者约定关系。从心理学角度考量,罪犯精神问题的形成涉及心理因素、社会因素和遗传因素等多种复杂原因。犯罪本身形成大创伤性事件,为精神疾病埋下了祸根。

风险之二:对保外就医问题存在误解。保外就医问题涉及因素和环节较多。一些不了解情况的人,认为监狱不应当对罹患精神疾病罪犯进行关押。实践中,由于犯罪伤害亲人感情,往往近亲属或者监护人不愿具保,更不愿意承担数额较大的保外期间治疗费用。对于精神疾病罪犯出狱后的风险,社区矫正机构评估往往也非常谨慎。虽然按照暂予监外执行的规定,对于反复发作的、无服刑能力的各种精神病罪犯,可以暂予监外执行,并将脑器质性精神障碍、精神分裂症、心境障碍、偏执性精神障碍等列入疾病范围,但有严重暴力行为或倾向,对社会安全构成潜在威胁的除外。由于受到社会有限宽容因素、经济制约因素、罪犯亲属顾虑、再犯风险以及其他因素的影响,整体上对其保外就医较少,监狱承受了不白之冤。

风险之三:偏颇的奖惩公平观念。关于精神疾病罪犯狱内违规行为的奖惩,相关法律并未设置特殊条款予以豁免,精神疾病罪犯严重违规,仍然应按规定予以惩戒、考核。但是,一些人错误认为:对精神疾病罪犯狱内违规行为予以惩戒,不公平,不符合人道主义精神。事实上,近年来,监狱依法实行减刑考核的程序化、层级化、规范化,在严格规范公正文明执法、行刑方面取得了显著成效。

(三)精神疾病罪犯管理中执法风险增大

精神疾病罪犯在监狱管理中的执法风险主要表现为以下几个特性:

第一,对外攻击性。从表3统计数据看,暴力型罪犯罹患精神病较多,占比超过86%。病犯中躁狂型精神分裂症占比超过30%,具有暴力倾向病犯达到22人。从病因角度看,暴力犯的行为具有暴力性特征。因此,其压抑在潜意识中的暴力行为倾向有释放的潜在动因,在监狱的管束性和集体性互动中,容易诱发对外攻击行为,造成对他犯伤害,甚至袭警,这就增加了监狱安全事故甚至狱内再犯罪的几率。监狱安全事故的发生往往伴随着执法责任追究,监狱执法风险增大。

第二,对内攻击性。我们在调查中发现,66名精神疾病罪犯中,具有自伤、自残、自杀史的抑郁症等心境障碍精神疾病患者和其他严重精神疾病罪犯7人,长期住院、兼具身体疾病(如结核、偏瘫)的精神疾病罪犯6人。这些罪犯往往丧失生活和改造信心,具有内攻击性,自杀风险很大,进而形成狱内死亡问题,增加了监狱的管理风险。

第三,管理中的或然性。实践中,对精神疾病罪犯管理的潜在风险主要来自三个方面。一是一些罪犯别有用心,伪装成精神疾病罪犯试图获取不正当利益。二是对一些非肢体攻击行为或者自伤自残行为,一般作为疑似心理问题或者精神障碍患者,转介精神科诊断,但对于外攻击行为,着眼点一般而言限于依法惩戒,而忽视了其行为异常背后的精神异常。三是精神疾病罪犯的预后病情难以预测。从精神疾病罪犯的临床治疗实践看,精神疾病反复性很强,狱内再次违规的强度往往会增大,甚至引发再犯罪。

(四)精神疾病罪犯事故应急处置机制不规范。

主要有:一是对精神疾病罪犯外攻击行为处理机制不规范。对于突发性事件,监狱一般处置程序是先制止、控制、约束和保护,以避免事态失控或扩大,但对这些管控措施的实施主体、处置条件、责任范围、锁据固证等事项,未做出明确的规定,执法人员一般根据各监狱自己的规定进行处置,执法保障尚待加强。二是精神疾病罪犯自杀处置机制不合理。从法律制度供给层面看,监狱法的粗线条规定,并未对罪犯狱内自杀行为性质予以界定,缺乏处置依据。从法定处置主体和流程看,尽管法律授予监狱具有对狱内案件的侦查权,监狱在自杀案件发生时,狱内侦查程序启动迟缓,甚至没有依法处置的思维习惯,精力不是放在确定是否存在他杀,而是放在应对死亡罪犯善后处理和检察机关的法律监督上,监狱主体地位弱化,作用式微。从精神医学角度看,病犯的自杀行为是一种“精神病态行为”,如果发生病犯自杀死亡事件,也应该将其认定为“意外”事件。〔3〕

三、对精神疾病罪犯管控的探索

我们对某监狱近年来的实践探索进行了归纳,一些先进做法值得借鉴。该狱对精神疾病罪犯的管控模式,不仅最大程度地减少了精神疾病罪犯的发病率,而且最大限度地减少了执法风险,维护了监狱管理秩序,很大程度上消除了精神疾病罪犯给监狱安全带来的隐患。

(一)评估预警、综合预防的防治模式

某监狱重视入监心理健康筛查和心理评估分析,并据此提出改造的方案和计划,将文化活动开展、工间操时间的团体心理辅导纳入每月教育管理计划,丰富罪犯文化生活,消除不良情绪,减轻压力。根据监狱行刑整体安排,在每次减刑后,针对未被减刑人员定制团体心理辅导和干预方案。这样,心理评估、心理咨询和干预、舒缓改造氛围等措施,成为预防心理问题滑坡为精神问题的安全阀。

(二)集中关押、分别应对的管控模式

主要措施:一是治疗期的诊疗护理。监狱将疑似病犯委托其驻地的河南省精神病医院进行鉴定,确诊后收押在老病残犯监区,遵医嘱,按照医院的指导进行药物治疗。监狱医院根据处方统一购配药品,监狱管教民警统一保管药品,主管医生遵医嘱指导、护理,统一发放药品,现场亲历病犯药物入口,主管医生及时记录反馈服药情况,并根据病情协调专家对药物进行调整,形成了清晰的治疗护理流程。二是病情缓解期的康复活动。在康复期病情得到控制和缓解后,监狱将这些精神疾病罪犯送往下设关押老病残犯分监区关押,实行“单层独立、房间隔离”的管控模式,安排其从事适量辅助性、康复性劳动,并给予奖励,减少了与他犯的相互模仿和交叉感染。三是巩固期的训练互动。为了巩固康复效果,罪犯心理健康指导中心委派具有医学、教育学以及心理学背景的二级心理咨询师,辅助进行心理咨询和疏导,为老病残监区精神疾病罪犯定制专门的团体辅导、个体咨询、心理宣泄等活动,实时安排罪犯亲属参加帮教,提供心理支持;精神疾病罪犯治疗康复体系通过对其生活空间、劳动场所、教育管理活动的安排,既保证了精神疾病罪犯情绪和思想稳定,促进病情康复巩固,也减少了精神疾病罪犯的安全隐患。四是组织保障以及处突机制。为防止精神疾病罪犯发生攻击行为而伤害自身或者他人,监狱成立以监狱主要领导担任组长的精神病事故犯应急处置领导小组,统一协调教育科及其心理健康指导中心、监狱医院和老病残监区的工作。同时,在处突领导小组的统一协调下,监狱医院组建了特护小组,在监区实行24小时值班管护,针对可能出现的精神疾病罪犯行凶或自伤、自残、自杀等情况进行全天候巡护跟踪,遇到问题及时汇报监区,反馈情况,同时采取先控制、先隔离、先约束等保护管理措施,并与监狱心理健康指导中心保持密切沟通,联动处置,形成了以“先期保护→及时报告→联动协调→按时服药→劳动康复→心理支持→教育固化→追踪跟进”为主要特征的科学流程和良性循环模式。

(三)管治结合、特殊护理的治疗模式

主要措施:一是集中医治,管治结合。监狱完善了监狱医院的医疗设备设施,为保证精神疾病罪犯人身及用药安全,监狱专门安排了一名专职医生担任分监区长,配备多名矫治型管教民警协助工作,集中了具有医学执业资格的罪犯协助警察医生工作,并定期培训了警察以及罪犯医疗人员,避免了分散管理模式适用中因设施、人员以及其他康复条件短缺的问题,集中管理促进了精神病防治水平的提高。二是规劝与强制服药相结合。对于经过鉴定确诊为精神病而不服药或抵触服药的精神疾病罪犯,在主管医生和护士的监督下,采取劝导与强制性服药相结合的措施,确保药物入口、及时治疗,早日康复,正常改造。三是巡回管护,特殊护理。该狱整合医疗护理资源,将全狱具有护理背景的罪犯调配到医院改造,由其选派4—6个具有从医从护经验的罪犯组成临时特护小组,值班协助护理和管理,形成了特殊的医疗护理团队,为精神疾病罪犯的治疗护理提供了贴身医疗服务,取得了较好效果。

(四)分流处理、总体平衡的处置模式

在保外就医方面,监狱根据病情严重程度和规定条件,对于没有服刑能力的病犯提请办理了保外就医。近年来该监狱共为6名病犯办理了保外就医。在考核奖惩方面,凡被转到精神疾病罪犯关押分监区的精神疾病罪犯,监区仍按照狱政管理的有关规定,给予病犯一些基本的处遇积分,对于病犯不能自控的违规违纪行为,被认为是其“病态行为”和“无心之过”,一般不给予处罚。在减刑方面,对于不具备保外就医条件的精神疾病罪犯,监狱每年在减刑指标和减刑幅度上,也都采取了一些倾斜政策。

(五)人文关怀、相互促进的外部支撑模式

主要做法:一是暖心工程。在日常生活方面,该狱从2011年起实施“暖心工程”,给予服药精神疾病罪犯每人每天一袋奶粉、2个鸡蛋,每两天一顿肉菜的特殊照顾,所在监区还提供了病号伙食。通过采取上述措施,增强了病犯的体质,加速了该狱精神疾病罪犯的康复。二是心理加油。监狱内设的心理健康指导中心为康复期的精神疾病罪犯专门订制“心理加油包”,进行团体心理咨询,定期提供心理支持。三是亲情感化。监区还规定精神疾病罪犯可以随时申请拨打亲情电话,可根据特殊需要,安排进狱帮教,进行亲情感化。四是及时沟通,确保知情。罪犯出现异常行为时,该狱还主动与罪犯家属沟通,邀请罪犯家属到监狱进行无障碍帮教,缓解罪犯思想压力,确保问题处置的主动性。

总之,通过上述措施的综合运用,建立了相互促进的内生治理循环模式,实现了精神疾病罪犯教育管理工作的良性循环,精神病患病率低于社会和监狱系统平均水平,精神疾病罪犯治理取得了明显成效。

四、对精神疾病罪犯管控的建议

鉴于对监狱实践的有益探索和实际情况,在现有法律框架内,我们认为采取以下措施,对于有效降低精神疾病罪犯的管理风险,进一步提升监狱科学化管理水平是有益的。

(一)构建监狱精神疾病罪犯预防预警体系

1.实行精神卫生供给侧改革,增加心理健康环境供给,构建心理支持系统

我们根据调研,依据马斯洛需要层次理论和改造实践,将罪犯精神卫生需要的环境供给分为:基本生活环境供给(一级)、行刑变更环境供给(二级)、管理环境供给(三级)、文化环境供给(四级)、精神环境供给(五级)。一级供给是精神卫生的基本需要,是原始自然需求,缺乏一级供给为红色预警;二级供给涉及罪犯自由的宽度和自由的长度,是人的社会需求中的第一位需求,缺乏二级供给为橙色预警;对于三级、四级、五级供给,关系到作为社会人的情感需要、维护人格尊严需要,这些供给的缺失也会造成压力和不良情绪的淤积,影响精神健康。根据预警级别,调整改造环境和教育管理措施。根据环境供给模型理论,我们建议,在监狱实践中要正确处理好几对关系,实现精神健康环境供给和需求的平衡:一是要根据当地经济发展水平和社会保障情况,正确处理罪犯基本生活需要与限制其高消费的关系;二是依据法律规定,理性权衡监禁行刑与行刑社会化的利弊,正确处理宽严相济的刑事政策与依法行刑变更的关系;三是根据全国各地实际情况,从分类教育和个别教育需要出发,正确处理管理的刚性与弹性之间的关系、适用惩罚性措施与适用替代性惩戒措施之间的关系;根据基本人权保障和人文主义精神,正确处理监狱文化产品供给和载体建设与罪犯基本文化需求之间的关系,正确处理监狱民警公正文明执法与管理效果的关系。基于供给和需求平衡原则,对狱政管理中的清单管理、塑化管理、消费审查等制度进行审视和完善,避免过度管理问题造成的人际紧张,营造爱的氛围,传导爱的感染力,构建轻松温馨的文化氛围,陶冶情操,增强自我认同感和改造主动性。

2.完善心理评估和咨询制度

要将精神病的预防、治疗、康复和巩固四个环节全程介入心理评估,增强对防治过程的控制力和影响力;找准心理干预介入时间、节点,综合运用心理矫治手段预防心理问题向精神问题蜕变。

(二)实行分级管理、管治结合的管控模式

在不具备建立全省统一的精神疾病罪犯医院的情况下,监狱可以按照病犯的临床症状及其行为表现,考虑将精神疾病罪犯分成四级进行管理和治疗:Ⅰ级为一般性精神疾病罪犯,临床症状表现稳定,有生活自理能力,可在监区参加劳动改造;Ⅱ级为患有较轻的精神障碍病症,临床症状表现不稳定,尚能生活自理,可到精神病监区进行康复治疗,根据康复效果作出相应决定;Ⅲ级为患有较为严重的精神障碍病症,临床症状表现不稳定,有躁狂、暴力、自杀倾向,须及时移送精神病监区管控治疗;Ⅳ级为患有严重的精神障碍病症,病情反复发作,生活难以自理,无服刑能力,应及时为其办理保外就医。

(三)健全治疗和康复体系

1.健全治疗工作体系

心理咨询与药物治疗有效衔接。对于筛查发现的疑似精神障碍患者,监狱应及时转介,按照规定委托社会医生进行精神医学专业鉴定,确诊以后及时遵照医嘱购进、调配药品,处方药品随人移交精神疾病罪犯监区。

资源整合,扩宽治疗可及性。要提供基本医疗保障,组建警察专业医护团队,建立以监狱医院为依托,以精神病专业诊断为基础、以社会志愿者为推手的诊断治疗模式,创建监社合作、常态化的精神病治疗体系,条件具备时建立省级精神病医院,提升精神疾病罪犯社会化救治水平。要保证药物供给,主要由关押监区干警配合监狱医院医生进行药物治疗,持续、按时用药,并根据病情发展情况进行药物调换和剂量调整,保证药品安全和治疗效果。

2.健全康复和巩固工作体系

对于康复和巩固期精神疾病罪犯,由监狱心理健康指导中心指导监区管教民警对精神疾病罪犯实施心理疏导、康复巩固和矫治。要建立一支有医学专业背景的警察心理咨询及治疗师队伍,有针对性地开展精神疾病罪犯心理咨询与矫治教育;要完善心理咨询与矫治教育制度,将心理咨询与矫治教育融入监区的日常医治管控活动中,适时介入罪犯治疗康复过程,使之成为除药物治疗外主要的辅助治疗手段。

(四)建立精神疾病罪犯攻击行为应对处置机制

主要有:一是建立病犯外攻击性行为处置机制。要在事件制止授权、控制手段选择、临床治疗决策、风险责任承担等方面做出明确规定,当病犯突发攻击性行为时,以达到“依法有理有据有节”的处置。二是建立病犯自杀事件处置机制。监狱要制定紧急事件处置办法,明确执法证据收集、病犯家属联系沟通、事件结果处置通报、干警处置程序、人道主义救助等措施,避免管控失当和保护不力,最大限度地减少病犯死亡事件给监狱工作带来的不利社会影响。三是建立致害风险经济保护制度。建议通过监狱企业为精神疾病罪犯投保相应的责任保险或者其他险种,当罪犯出现攻击行为造成他人或者自身损失时,从经济上对精神病监护人或者近亲属进行补偿。保险金来源和组成可以根据基层监狱的实际做出进一步规定。进一步化解矛盾,增进精神疾病罪犯监护人或者近亲属、利害关系人与监狱之间的理解。

(五)完善精神疾病罪犯行刑变更政策

主要包括:一是加大精神疾病罪犯保外就医力度。对于经过精神障碍司法鉴定、符合保外就医条件的精神疾病罪犯,应在省级层面统一标准和条件,在有法定监护人和近亲属担保的前提下符合病情条件的,及时为其办理保外就医手续。关于医疗费用负担问题,可考虑在现行法律允许的框架内,由社区矫正机构牵头、监狱积极参与共同设立精神疾病罪犯医疗救助基金,或通过网络公益众筹等方式筹集精神疾病罪犯救治基金加以解决。二是疏通精神疾病罪犯特殊假释通道。为了便于管理,可以考虑协调在医院精神科或者精神病院设立特殊病犯康复治疗区。对于经过鉴定为无服刑能力的精神疾病罪犯,在有法定监护人或者近亲属担保的前提下,依法办理假释,在社区矫正机构监督管理下,进行康复性治疗;设立公益性劳动改造机构,接收病情得到控制处于缓解期的精神疾病罪犯,促进就业,并对其进行管理教育。三是完善奖惩考核体系。科学考核奖惩制度是一个不断纠偏的过程,需要根据法律体系建设需要,依法定程序逐步完善。

〔1〕2001年世界卫生报告——精神卫生:新的了解,新的希望〔M〕.王汝宽,徐允诚,康伟,译.北京:人民卫生出版社,2002:23.

〔2〕中国精神卫生指数亚太排名第九〔J〕.财新网,2015-10-10.

〔3〕陈立成.狱内精神病犯管理、矫治的江苏模式〔J〕.法治研究,2015(5).

Prob lem s and Countermeasures in the M anagement of Prison M ental Illness

LV Shu-he,GUO Yong-gang

(Henan Pingyuan Prison,Xinxiang,Henan 453011)

Themental health problems of criminals have broughtmany challenges to prison management.In themanagement of criminals with mental illness,the prison has the following issues:early warning mechanism lag,moral hazard,law enforcement risk and emergency responsemechanism is not perfect,and so on.Based on the data research,from the characteristics of the prisoners with mental illness,the paper summarizes themanagement practice of the typical survey object as five innovativemodels.The paper also put forward new means of themanagement:the reform of thementalhealth environment supply side,widening the accessibility of the treatment,the risk ofeconomic protection,aswell as emergency responsemechanisms such as emergencymanagement.

mental illness criminals;mental health;mental illness prevention and treatment;psychological support

DF87

A

1672-2663(2017)01-0029-05

(责任编辑 连春亮)

2016-11-22

吕树合(1965-),男,河南开封人,河南省平原监狱政委,主要从事监狱学研究;郭永刚(1976-),男,河南杞县人,河南省平原监狱教育科副科长、心理健康指导中心主任、国家二级心理咨询师,主要从事罪犯矫正教育研究。