朝阳地区油松毛虫重度危害林分近自然恢复关键技术研究*

2017-04-17姚丽杰王世忠林阳王鹏姚显明丁文涛刘晓宇

姚丽杰 王世忠 林阳 王鹏 姚显明 丁文涛 刘晓宇

(1.辽宁省干旱地区造林研究所,朝阳 122000;2.朝阳县林业工作总站,辽宁 朝阳 122000;3.朝阳县经济林工作站,辽宁 朝阳 122000;4.国有朝阳县联合林场,辽宁 朝阳 122637)

朝阳地区油松毛虫重度危害林分近自然恢复关键技术研究*

姚丽杰1王世忠1林阳1王鹏1姚显明2丁文涛3刘晓宇4

(1.辽宁省干旱地区造林研究所,朝阳 122000;2.朝阳县林业工作总站,辽宁 朝阳 122000;3.朝阳县经济林工作站,辽宁 朝阳 122000;4.国有朝阳县联合林场,辽宁 朝阳 122637)

对油松毛虫重度危害林分近自然恢复关键技术的研究结果表明:采取清除油松死亡木,全面割除林下多年生灌木,搂散枯枝落叶层等关键技术措施,即可达到近自然恢复的目的。近自然恢复的新一代油松林已将第一代人工油松单层纯林演变成复层异龄林,与林下灌木和草本植物合理利用立体生长空间,通过自然选择形成了密度合理的共生环境,提高了抵御松毛虫等自然灾害的能力。

油松毛虫;重度危害;油松林;近自然恢复;关键技术

油松毛虫(Dendrolimus tabulaeformis)属鳞翅目枯叶蛾科松毛虫属,其幼虫是油松叶部的主要害虫,也是辽西朝阳、阜新、葫芦岛和锦州地区发生量大、为害面广的主要森林害虫,大发生时可将针叶全部吃光,造成大片的松树死亡[1]。朝阳地区的人工油松林,大多数为20世纪60和70年代的国营和国合造林,由于当时的造林密度大,一般以6 660株/hm2为主栽密度模式,进入中龄林后,林分郁闭度达到0.9以上,导致林内通风透光不良、林下灌草稀疏、种内竞争激烈、林木生长势差、卫生条件状况不佳,加之朝阳地区干旱频繁发生,为油松毛虫的猖獗发生形成了适宜的生境条件。20世纪80和90年代,朝阳地区的人工油松林曾多次发生大规模油松毛虫灾害,由于受防治工具、资金及地形地势等条件所限,重度危害的林分出现了成片死亡现象,致使生态效益和经济效益急剧下降。为此,多年来我们一直致力于油松毛虫重度危害林分近自然恢复关键技术的研究工作,现已取得突破性进展,现报告如下:

1 研究区概况

研究区设在辽宁西部的朝阳县(119°52′~120°47′E,40°55′~41°54′N),该地区属北温带大陆性季风气候,年平均气温8.7℃,年平均降水量471 mm,平均年干旱发生频率为67%。试验调查区设在朝阳县国有联合林场联合工区23林班17小班和国有六家子林场木城子工区12林班08小班的油松人工林中,试验总面积73.9 hm2,是1972~1973年春季栽植的油松纯林,造林时苗龄1.5年生,初植密度6 660株/hm2。1993~1995年间,上述油松人工林均遭受严重的松毛虫灾危害,致使大量树木死亡,死亡率高达90%以上。

2 研究方法

2.1 样地设置方法

本研究共设置试验观测样地12个,每个小班各设置6个,样地规格为40 m×40 m。根据不同观测期的试验调查内容,在样地内设置不同规格的样园和样方。

2.2 调查内容及方法

受灾后油松存活木数量采用样方调查法,规格为20 m×20 m;单位面积枯落物中油松种子保存数量采用样园法,样园半径为0.8 m。油松林林分密度、生长量、郁闭度、林下灌木、草本生长状况和土壤状况在不同恢复时期采取不同方法:恢复初期采用样园法,样园半径为1.79 m;恢复中期采用样方法,样方规格为10 m×10 m;恢复后期采用样方法,样方规格为20 m×30 m;林下灌木调查采用5 m×5 m的样方,草本调查采用1 m×1 m的样方。

2.3 人工辅助恢复技术措施

清除死亡木、割除林下灌木、搂散枯枝落叶层、临时性放牧。

2.4 物理化学性质测定

土壤测定采用剖面法取样,物理性质测定采用环刀法,化学性质主要测定土壤有机质含量、pH值及N、P、K含量。土壤有机质含量测定使用灼烧法;土壤溶液pH值使用pH计测定;使用凯氏定氮仪(FOSS8400)测定全N、分光光度计(UV-6100PC)测定全P、火焰光度计(FP G400A)测定全K。

3 结果与分析

3.1 恢复初期(关键期)

依据辽西干旱气候的周期性特点,按试验总体方案要求,将油松毛虫重度危害林分近自然恢复过程划分为3个时期,即恢复初期、恢复中期和恢复后期。恢复初期,称之为关键期,为灾后5年之内,是油松毛虫重度危害后能否自然恢复最关键的1个时期。上述2个试验林场在1993~1995年连续遭受油松毛虫重度危害[1],平均虫口密度300~400头/株,最多达到800头以上/株,1995年7月调查时林木死亡率高达90%以上。本研究于1995年10月中旬进行调查。

3.1.1 虫灾迹地恢复原理

采用以天然落种更新为主,人工促进为辅的近自然恢复原理。主要是利用原来落地后且具有生命力的油松种子,人为创造辅助条件促其萌发、成苗、恢复成林;其次是利用尚未死亡的少量油松存活木天然落种,实现小范围恢复成林;另外是鸟鼠传播油松种子恢复成林,但是后两者更新是有一定限度的。本文把落地后且具有生命力的油松种子作为对象进行试验研究。

3.1.2 灾后枯枝落叶层中油松种子持有量调查

在国有联合林场和国有六家子林场松毛虫严重受灾约20年生的油松林中。2个受灾小班12个样地168个样园的调查结果(表1)表明:落地存留在枯枝落叶层中的油松种子总粒数为6 090粒,单位面积加权平均粒数为18.1粒/m2,其中具有生命力的种子为6.8粒/m2。从调查结果看,如果这些具有生命力的油松种子得到适宜的萌发条件,是能够满足自然更新种子数量要求的[2]。

表1 地面枯枝落叶层中存留的油松种子数量和质量调查

3.1.3 灾后存活林木数量调查

国有联合林场联合工区23林班17小班的油松存活株数为200株/hm2;国有六家子林场木城子工区12林班08小班的油松存活株数为217株/hm2;从存活木生长势上看,平均胸径在15.4 cm以下,平均树高在3.1 cm以下(表2)。

表2 灾后存活油松林木数量及生长势调查

3.1.4 人工辅助恢复技术措施

在分析上述调查资料的基础上,研究人员避开了人为补植补造的恢复方法,创新了人工辅助近自然恢复技术措施。1995年10月下旬,清理了上述2个林场2个受灾严重小班的死亡林木,对存活木全部保留。11月上旬,对虫灾迹地采取人工辅助恢复技术措施,首先是割除林下多年生的荆条、胡枝子、绣线菊等灌木,并运出林地;然后采用铁齿搂柴耙搂散枯枝落叶层,使之呈现松散状态;最后在人为监督下,在虫灾迹地内散放牛、羊1~2天。其目的有二,一是使枯枝落叶层中具有生命力的油松种子尽快向下方移动,在接触到枯枝落叶层下的土壤时,当达到发芽所具备的水分、温度和湿度等适宜条件后,即可发芽出苗;二是为油松种子萌发后创造适生的微环境条件,增强通风透光强度,提高与其他灌木草本竞争的能力,为自然更新的幼苗幼树成长创造良好的条件。灾后死封10年,其中,恢复初期的5年和恢复中期的前5年为死封期。在整个死封期内,禁止开展除试验以外的一切人为活动,包括抚育修枝、樵采、放牧、挖药材等,不采取任何人为干预措施,依靠自然力量恢复和修复。

3.1.5 恢复初期试验效果

2000年是恢复初期的最后1年。为此,于2000年10月中旬,对上述2个林场2个受灾严重小班的恢复情况进行了调查,共设半径1.79 m、面积为10 m2的样园42个。调查结果(表3)表明,联合林场联合工区23林班17小班的油松幼苗更新株数为7 773株/hm2;六家子林场木城子工区12林班08小班的油松幼苗更新株数为7 850株/hm2;平均地径和平均苗高分别达到了1.3 cm和42.4 cm。恢复初期试验效果表明,2个试验区的幼苗株数都超过了当年的人工造林密度,也就是说近自然更新试验已取得阶段性成果。油松幼苗株数虽然超过了营造林技术要求指标,但是更新幼苗生长势还不够强壮,到恢复中期还会有一部分生长势弱的幼苗在成长为幼树之前,因与自然灌木竞争被淘汰,故称恢复初期为关键期和不稳定期。

表3 灾后恢复初期试验效果

3.2 恢复中期(基本稳定期)

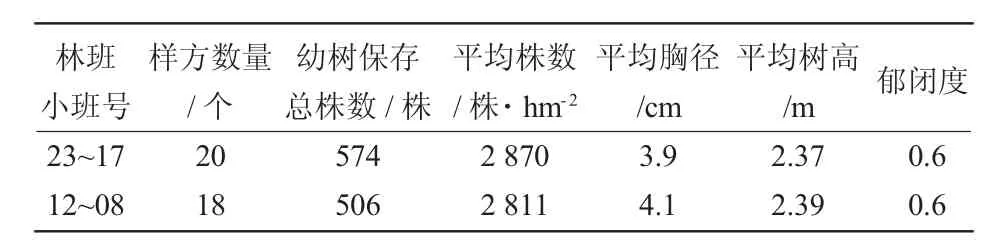

恢复中期,称之为基本稳定期,也就是灾后的第6~15年期间。2010年,也就是试验区达到恢复中期的最后1年时,研究人员于10月8~9日对试验效果进行了调查,其结果(表4)表明:2个林场2个受灾严重的小班,截止恢复中期末,更新的油松幼树稳定在2 811~2 870株/hm2,平均胸径稳定在3.9~4.1 cm,平均树高稳定在2.37~2.39 cm,郁闭度达到了0.6。近自然恢复的新一代油松林已基本完成天然更新过程,林分达到了基本稳定时期。

表4 灾后恢复中期试验效果

3.3 恢复后期(稳定期)

恢复后期,称之为稳定期,也称之为新的一代油松林稳定成林期,即受灾的15年以后。2016年7月12~15日期间,两个试验小班的近自然恢复形成的新一代油松人工林,进行了详细的调查,各设20 m×30 m的样方6个,调查结果显示2个林场的试验地恢复效果基本一致,成林效果显著。现将国有联合林场联合工区23林班17小班恢复后的林分状况、林木数量和有关生长指标、林下灌木和草本种群分布、土壤理化性质等调查结果分析如下:

3.3.1 灾后油松存活木生长状况

国有联合林场联合工区23林班17小班,原为宜林荒山,没有天然乔木和乔木根孽分布,第1代林为1972春季栽植的油松纯林,1993~1995年连续遭受油松毛虫重度危害,幸存木现为44年生。其中最小径阶12cm,最大径阶20cm,平均保留株数200株/hm2。加权平均高6.7 m,加权平均冠幅NS3.5 m、EW3.5 m,加权平均枝下高2.4 m(表5)。试验结果表明:灾后油松存活木树冠圆满,生长状况良好,没有形成“霸王树”,对自然更新的新一代油松幼树未产生显著的不良影响。

表5 灾后油松存活木生长状况

3.3.2 灾后新一代油松林生长状况

从1996年春季开始,受灾落地后且具有生命力的油松种子(也包含少量灾后油松存活木天然下种和鸟鼠传播的种子)在适宜的土壤、水分、湿度及周边微环境的影响下,陆续逐年萌发出苗,并成长为幼苗幼树,直至恢复成林。2016年7月12~15日调查结果(表6)表明:国有联合林场联合工区23林班17小班的新一代油松林,最小胸径为0.7 cm,最大胸径为14.6 cm;最小树高为1.6 m,最大树高为5.4 m;2径阶株数最多,占总株数的27.7%,2~10径阶的株数合计为138株,占总株数的93.2%。林分平均郁闭度达到了0.8。调查结果表明,新一代油松恢复林的密度为2 467株/hm2,加上灾后油松存活木保留密度200株/hm2,现已形成密度为2 667株/hm2,树龄跨40年、20年、10年左右不等,灾后20年间未再发生重度和中度松毛虫灾害,结构稳定的复层异龄林。

3.3.3 灾后新一代油松林林下灌木和草本植物生长状况

灾后新一代油松林林下灌木和草本植物生长状况调查样方各设3个,其调查结果(表7~8)是:国有联合林场联合工区23林班17小班的新一代油松林林下的荆条和胡枝子,密度分别达到了7.92~8.44株/m2和5.76~6.04株/m2;平均地径达到了1.2~1.3 cm和0.5~0.6 cm;平均高达到了121~126 cm和28~36 cm;平均盖度达到了81~85%。林下羊胡子苔草、铁杆蒿、马莲草等草本植物的平均密度达到了30.3株·墩/m2,平均盖度达到了54.5/%。试验结果表明,灾后新一代油松林林下灌木和草本植物生长状况良好,状态稳定,已与新一代油松林形成了良好的共生环境。

表6 灾后新一代油松林生长状况

表7 新一代油松林林下灌木生长状况

表8 新一代油松林林下草本植物生长状况

3.3.4 新一代油松林成林后地面枯落物调查分析结果

1996~2016年,经过20年的近自然恢复,国有联合林场联合工区23林班17小班新一代油松林林下地面枯落物平均厚度达到2.83cm,平均枯落物储量达到12.23t/hm2,平均最大持水量达到20.82t/hm2,平均最大持水率达到198.81%(表9)。

3.3.5 新一代油松林成林后的土壤理化性质调查分析

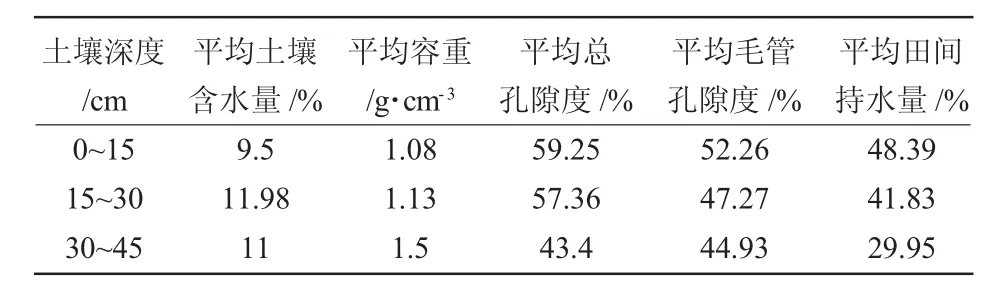

在国有联合林场联合工区23林班17小班新一代油松林,共挖3个土壤剖面(平均土层厚度55 cm)进行林下土壤理化性质分析,其结果(表10)表明:在0~45 cm土层范围内,平均土壤含水量10.83%、容重1.24g/cm3、总孔隙度53.34%、毛管孔隙度48.15%、田间持水量40.06%。化学性质分析结果(表11)表明,表层土的平均pH值、有机质含量、全N、全P、全K含量分别为5.78、1.38%、1.33 g/kg、0.77 g/kg和16.36 g/kg;深层土的平均PH值、有机质含量、全N、全P、全K含量分别为6.48、0.87%、1.15 g/kg、0.63 g/kg和15.56 g/kg。

表9 新一代油松林成林后地面枯落物性质调查

表10 新一代油松林成林后的土壤物理性质

表11 新一代油松林成林后的土壤化学性质

4 结论

4.1 虫灾迹地枯枝落叶层中保存的油松种子平均达到18.1粒/m2,其中具有生命力的达到6.8粒/m2,能满足近自然恢复更新的基本条件,新一代油松林成林后,林分密度达到2 467株/hm2,可满足油松林科学经营的密度要求。同时灾后及时将虫灾迹地的油松死亡木全部伐除,割除林下多年生的荆条、胡枝子等灌木,运出林地,利用铁齿搂柴耙搂散枯枝落叶层,人为监督下,在虫灾迹地内散放牛、羊1~2天。对灾后小班死封10年,不采取任何人为干预措施(除试验以外),但需进行动态试验观察,随时掌控近自然恢复的状态,为科学施策提供依据。

4.2 通过对油松毛虫重度危害迹地近自然恢复技术措施实施后,植物多样性与生态功能得到显著发挥。原灌木和草本植物得到有效恢复,灾后初期通风透光良好,长势优良,不仅为油松幼苗幼树创造了良好的庇荫条件,同时也增加了土壤肥力。新一代油松林成林后,林下主要灌木高度达到120 cm以上,盖度达到80%以上;主要草本植物高度达到20 cm以上,盖度达到50%以上;基本形成了上层为油松异龄林、中下层为灌木、下层为草本,乔灌草垂直分布,合理利用立体空间,互相促进,互不竞争的林分生态环境。

4.3 经过20年的近自然恢复,新一代油松林林下地面枯落物平均厚度达到2.83 cm,平均枯落物储量达到12.23 t/hm2,平均最大持水量达到20.82 t/hm2,平均最大持水率达到198.81%;土壤平均含水量、容重、总孔隙度、毛管孔隙度和田间持水量分别达到10.83%、1.24/g/cm3、53.34%、48.15%和40.06%;表层土壤pH值、有机质、全N、全P、全K含量分别达到5.78、1.38%、1.33%、0.77%、16.36%。

4.4 通过近自然恢复技术形成的新一代油松林是复层异龄林,目的树种没有改变,林分结构相对稳定。据调查,自1996年至2016年的20年间,上述2个林场的虫灾恢复试验地的73.9 hm2新一代油松复层异龄林,密度合理,控灾能力显著增强,再未遭受过油松毛虫重度和中度危害,已成为有虫不成灾的林分。

[1]国家质量监督检验检疫总局GB/T24882.松毛虫防治技术规程[S].北京:中国标准出版社,2010.

[2]辽宁省质检局DB21/T706.森林经营技术规程[S].沈阳:辽宁省质量技术监督局,2003.

第1作者简介:姚丽杰(1981-),女,辽宁朝阳人,硕士,高级工程师,主要从事森林生态和半干旱地区造林等方面研究。

The Key Technology of the Near-nature Restoration of Dendrdimus tabulaeformis Severely Damaged Forest in Chaoyang

YAOLijie

(Afforestation Research Institute of Liaoning Province in Arid Zones,Chaoyang122000)

This article shows the near-nature restoration technology ofDendrdimus tabulaeformisseverely damaged forest,such as removing dead wood,cutting out shrubs completely,raking up litters and so on. Through the natural selection,the first generation pure regular pine forest has become uneven aged irregular forest,and the stand density is tending to be rational.The forest vertical growing space is fully utilized by trees,shrubs and herbs.The forest environment is harmonious and stable and the forest resistance to the pine caterpillar damage is enhanced.

Dendrdimus tabulaeformis;Severedamage;Pinetabulaeformisforest;Near-naturerestoration; Key technology

S763.42+1,S791.254

A

1001-9499(2017)02-0042-05

2016-12-01

(责任编辑:李丹)

*辽宁省科学技术计划农业攻关及产业化项目(2015103024)