中国GBZ2.1与德国MAK工作场所化学有害因素职业接触限值比较研究*

2017-04-16李祈,张敏

李 祈 , 张 敏

(1.湖南省职业病防治院,湖南 长沙 410007;2.中国疾病预防控制中心 职业卫生所,北京 100050)

0 引言

中国2007年发布实施的《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2007(以下简称 GBZ 2.1)为 339 种化学有害因素制定了职业接触限值(occupational exposure limits,OELs)[1]。10年来,随着中国化工业的进步,大量新的化学物质应用到工业生产中,以及国内外在毒物接触限值研究方面的不断发展,都对现行2007版GBZ2.1的修订工作提出了新的任务和要求。通过与发达国家职业接触限值进行比较研究,以探讨中外在OELs制定过程、制定依据、具体数值上的差异,进而为GBZ2.1的修订提供有力的参考依据。本文是继GBZ2.1与美国职业接触限值ACGIH比较之后[2],将 GBZ2.1与德国科学研究联合会(DFG)制定的职业接触限值—最高工作场所浓度(maximale arbeitsplatz-konzentration, maximum workplace concentration, MAK)[3],进行比较研究。

1 资料与方法

1.1 资料来源

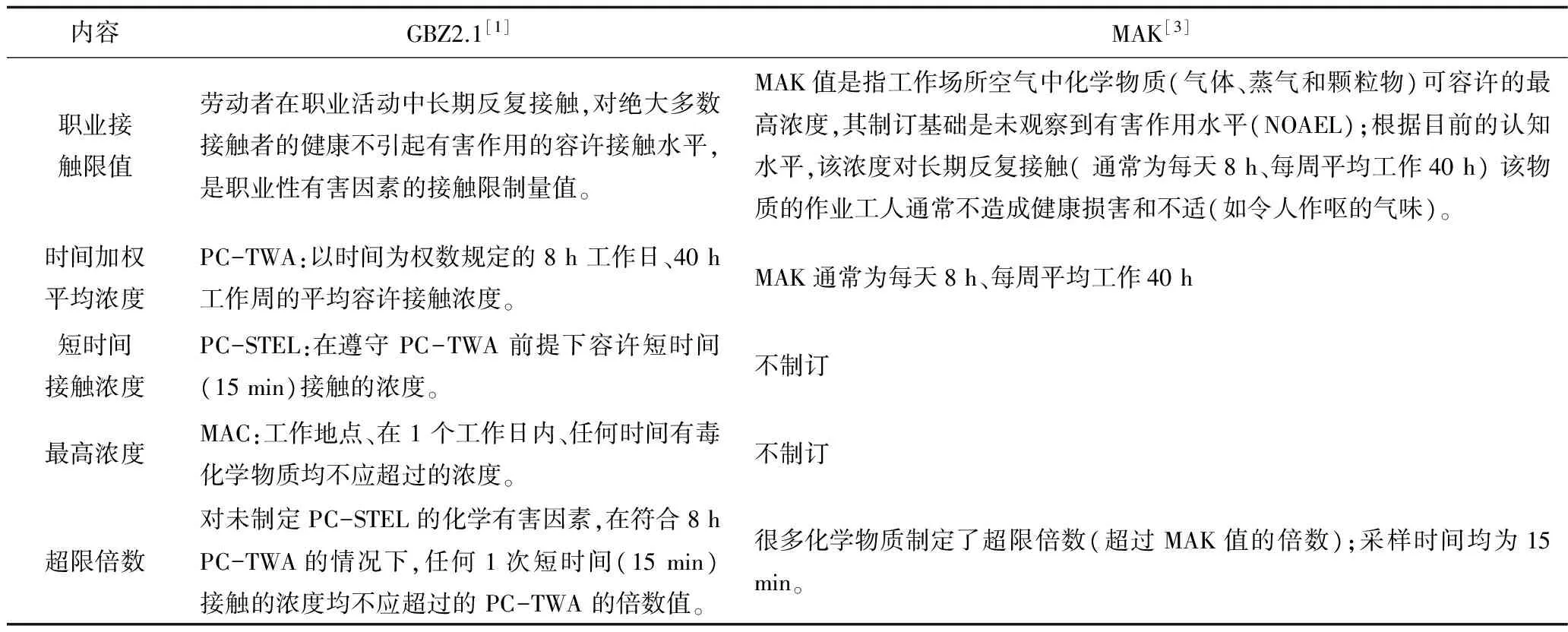

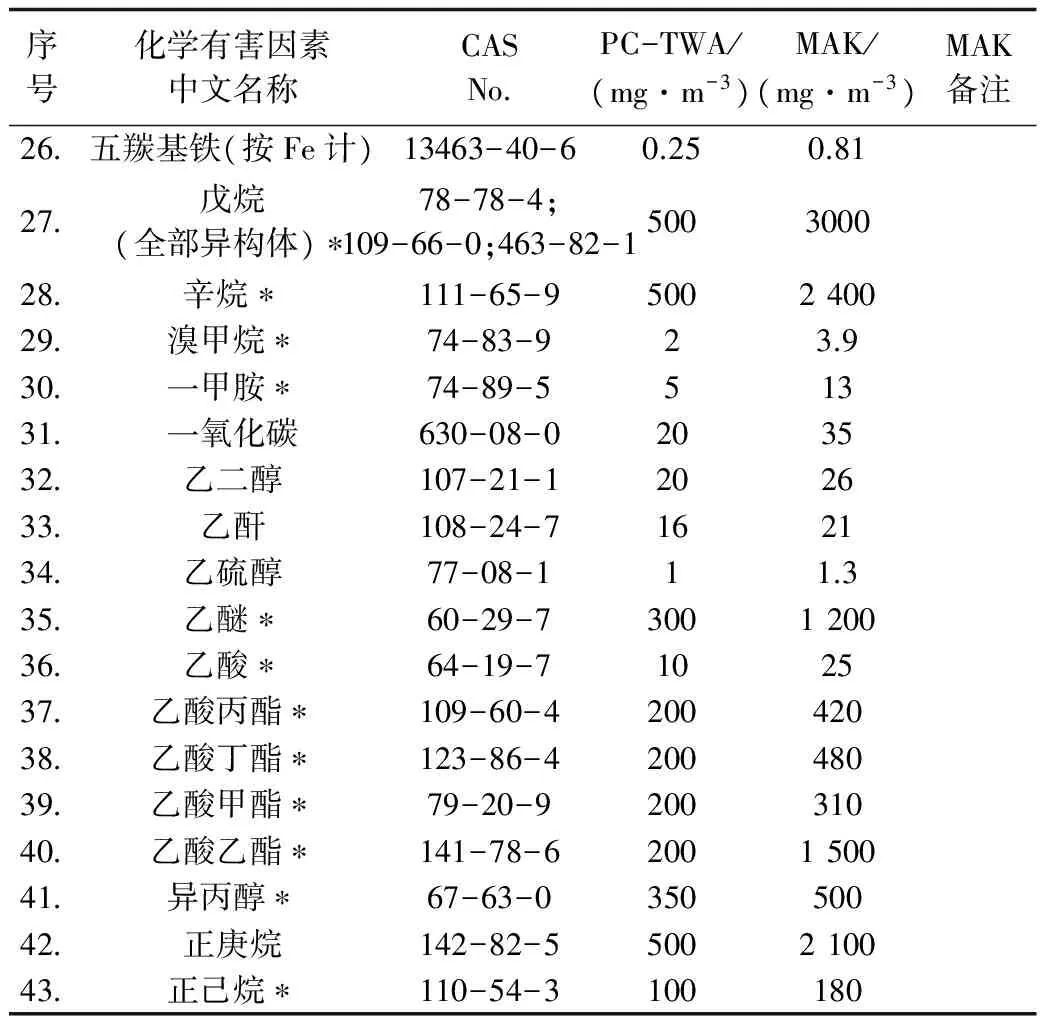

德国MAK委员会制定的MAK值为每天8 h、每周平均工作40 h容许的最高浓度,如表1所示,而中国GBZ2.1与之相对应的指标是PC-TWA,因此,在比较中仅对PC-TWA与MAK的限值进行比较。

表1 职业接触限值的定义和分类

1.2 研究内容和方法

将 GBZ 2.1 中规定的 OELs 与德国MAK 2015 年公布的化学有害因素 OELs 按不同类型建立比较分析数据库,并进行比较分析,得出分析结果。比较分析的主要内容包括:限值的数量,比较 GBZ 2.1 与 MAK中规定的不同类型 OELs 的数量与具体差异;具体职业性有害因素的具体值,比较 GBZ 2.1 中PC-TWA与 MAK 值,并将比较的结果分为 4 个等级,分别是宽于(中国 OELs 比 MAK 的 OELs 大 0.2 倍及以上)、严于(MAK 的 OELs 比中国 OELs 大 0.2 倍及以上)、相近(中国 OELs 与 MAK的 OELs 差异在 0.2 倍以下)和相等 (中国 OELs 与 MAK 的 OELs 数值完全相等)[2]; 对中国与德国MAK 的 OELs 法律地位、制定机构、制定原则等几个关键技术问题进行比较;对中、德在粉尘、致癌物质分类和管理上进行比较。

2 分析结果

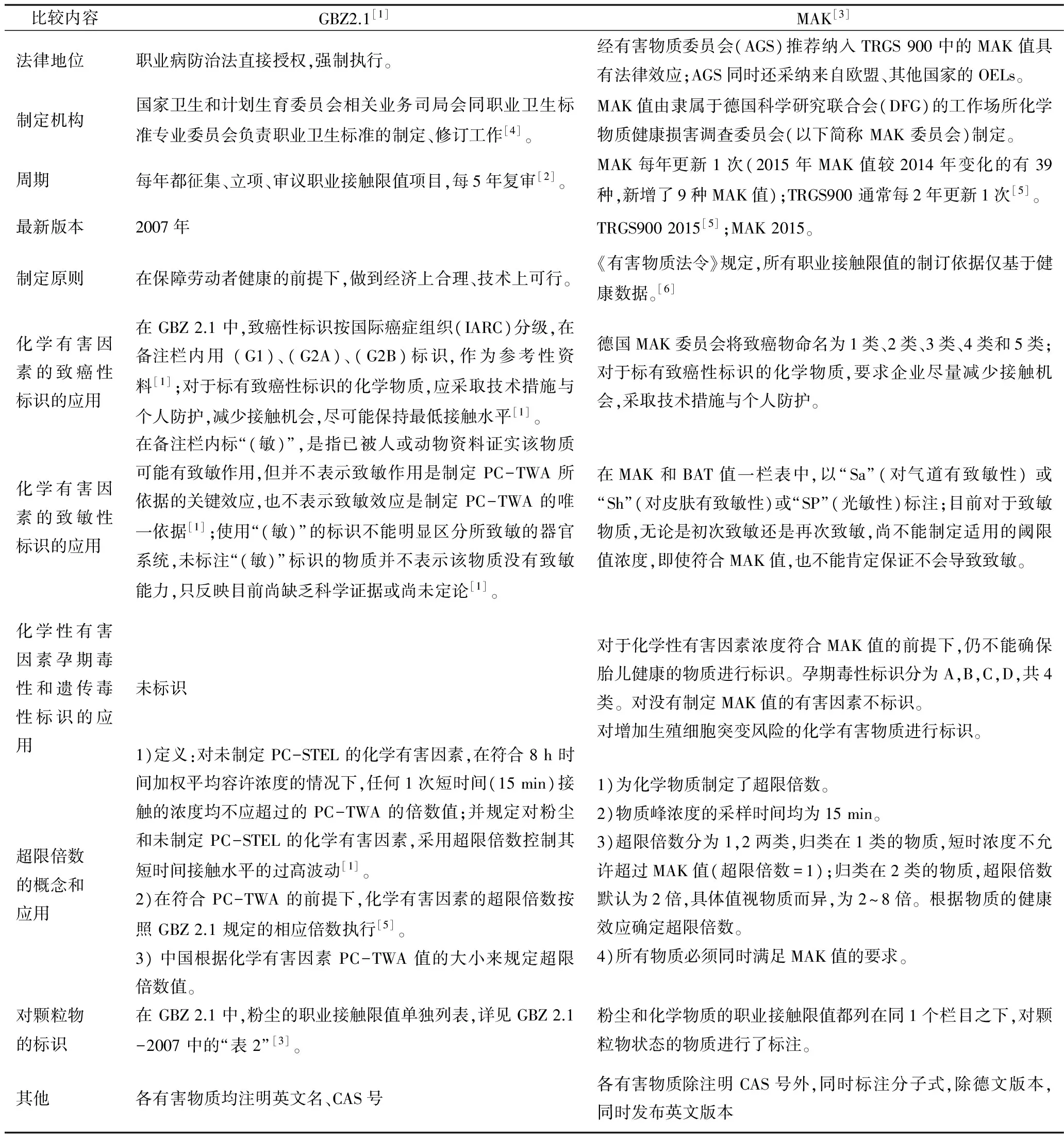

2.1 中德OELs 法律地位、制定机构、制定原则等几个关键技术问题的比较

具体内容如表2所示。

表2 中国GBZ2.1与德国MAK的OELs法律地位、制定机构、制定原则等几个关键技术问题的比较

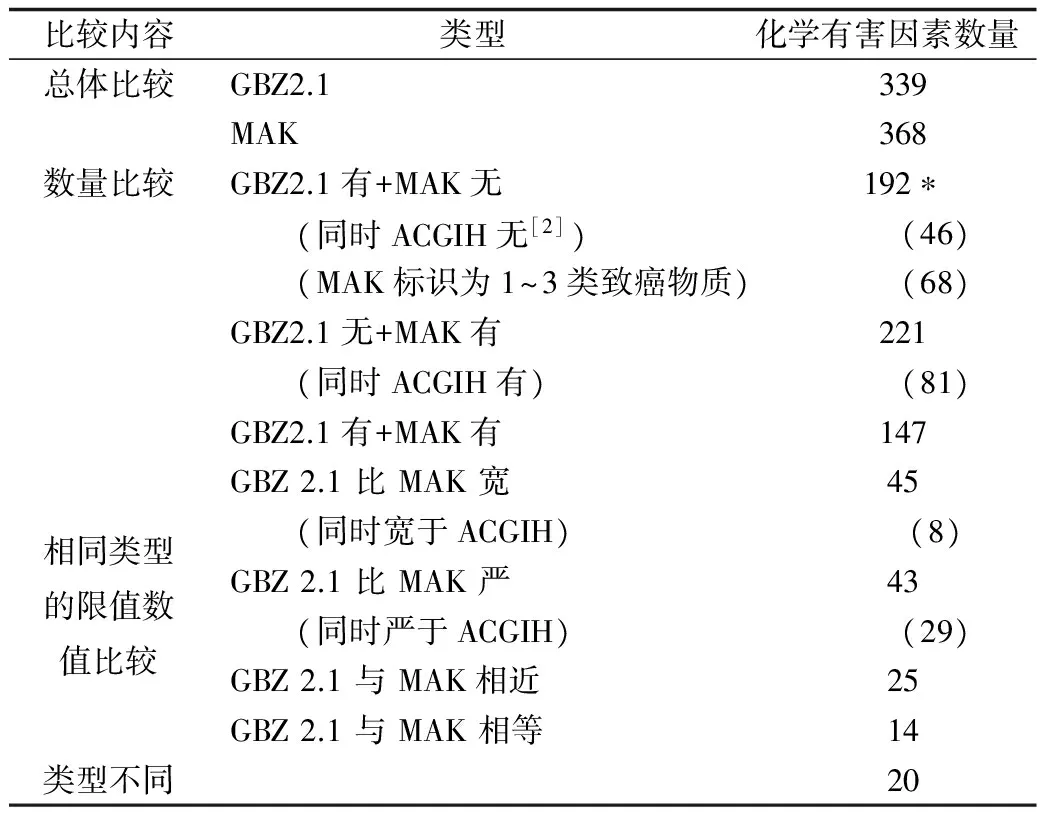

2.2 中德在规定OELs数量方面的比较

GBZ 2.1规定的OELs数量比MAK略少,中国GBZ 2.1中共规定了339种化学有害因素的OELs,其中包括53个MAC值,287个PC-TWA值和 127个 PC-STEL 值;德国DFG 2015 年公布的有MAK值的化学有害因素有368个 ,根据OELs的定义,对MAK与PC-TWA分析如表3所示。

2.3 中德国在OELs数值规定方面的比较

对中国GBZ2.1与德国MAK在具体化学物质的OELs比较情况见表4~9。其中45种化学有害因素的PC-TWA在GBZ2.1中规定的值宽于MAK值,其中最高的达到MAK值的22倍(一氧化氮);GBZ2.1严于MAK的OELs为43种,其中最低的是MAK值所推荐值的4/100(甲基内吸磷)。

表3 GBZ2.1 PC-TWA与 MAK 限值数量比较

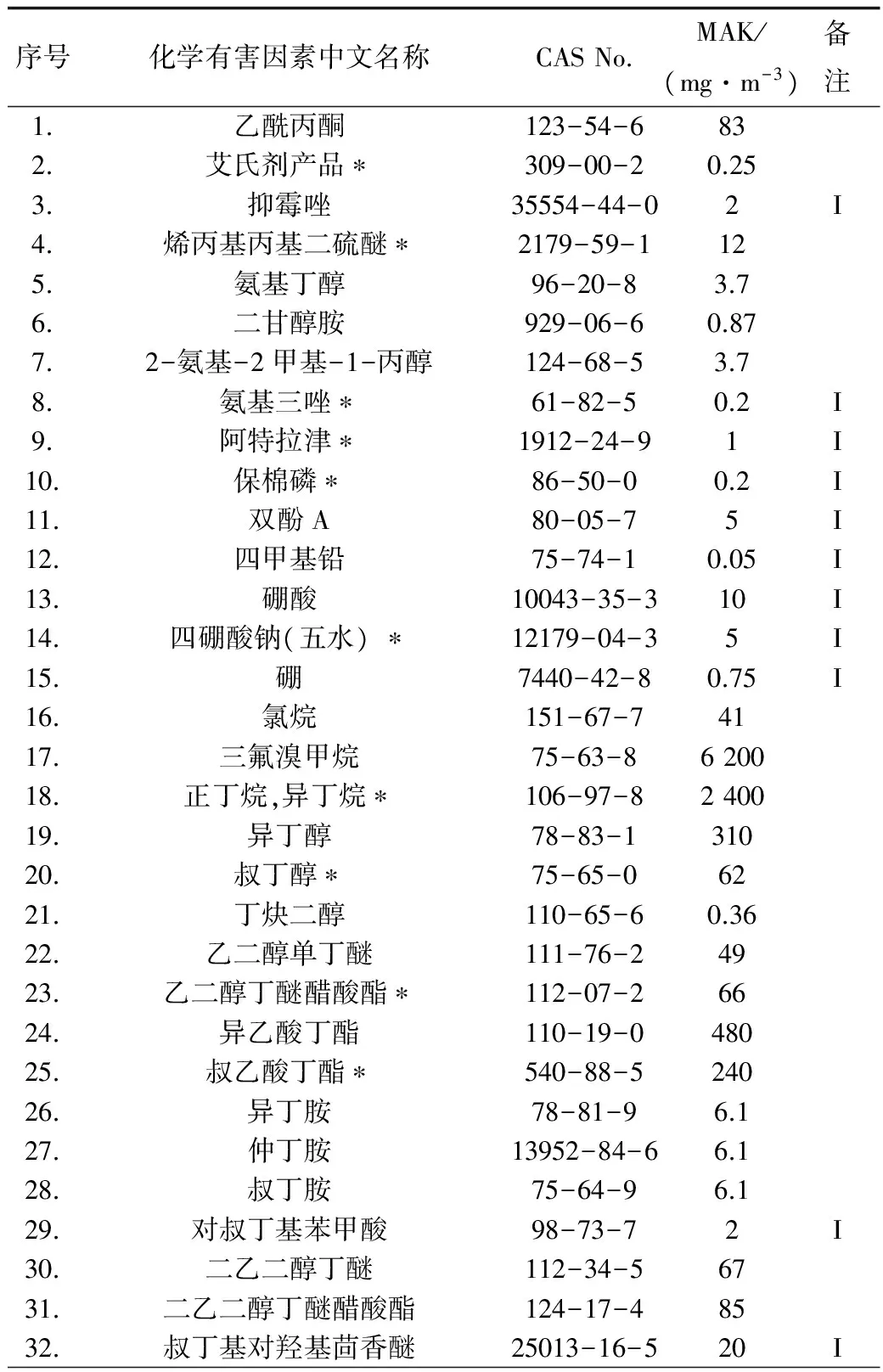

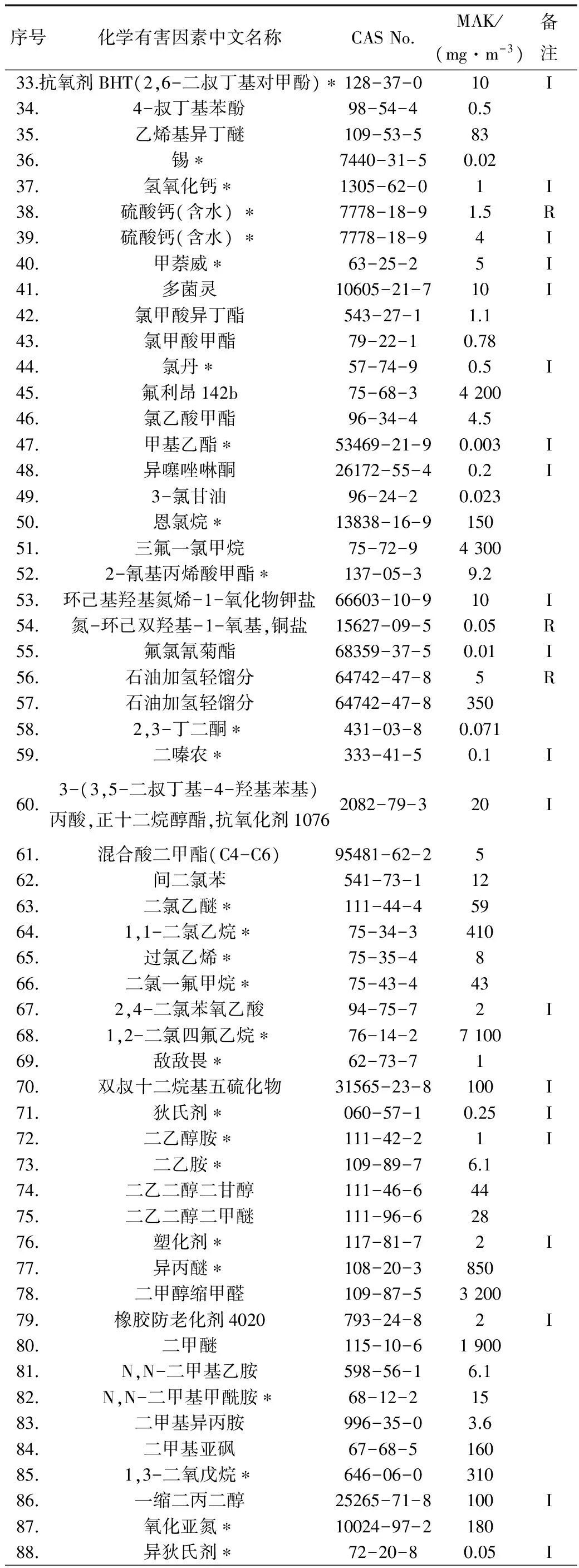

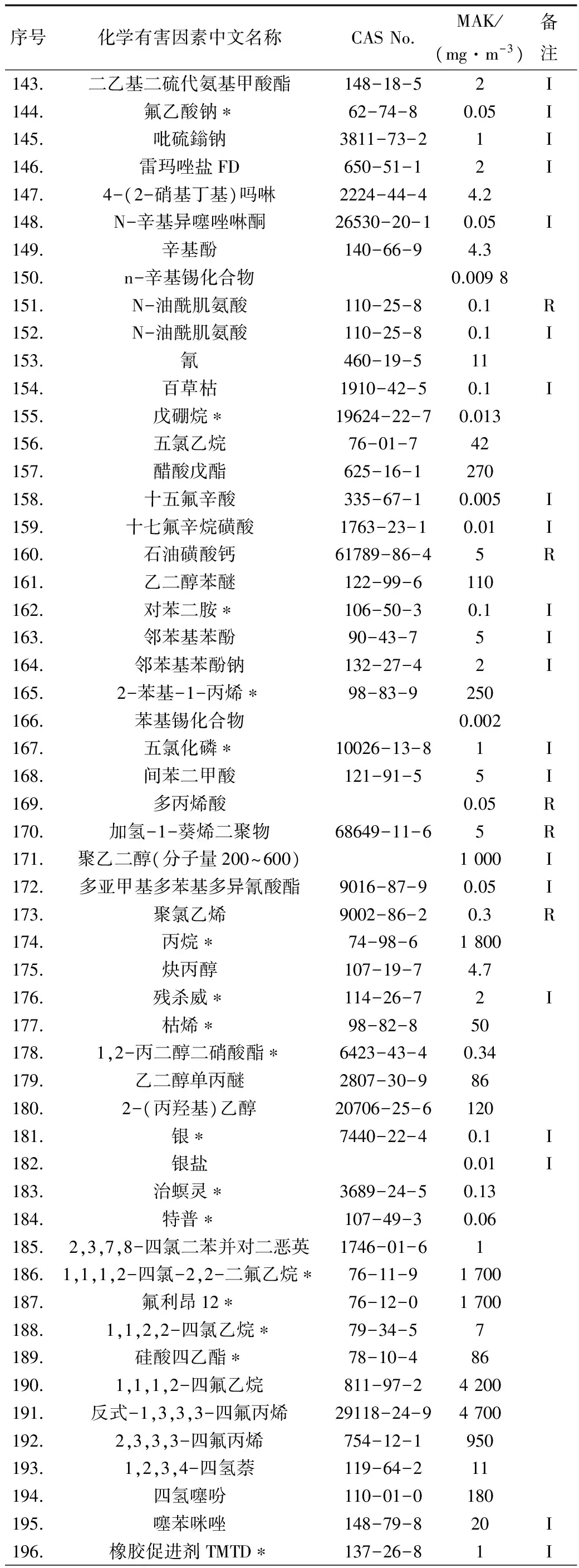

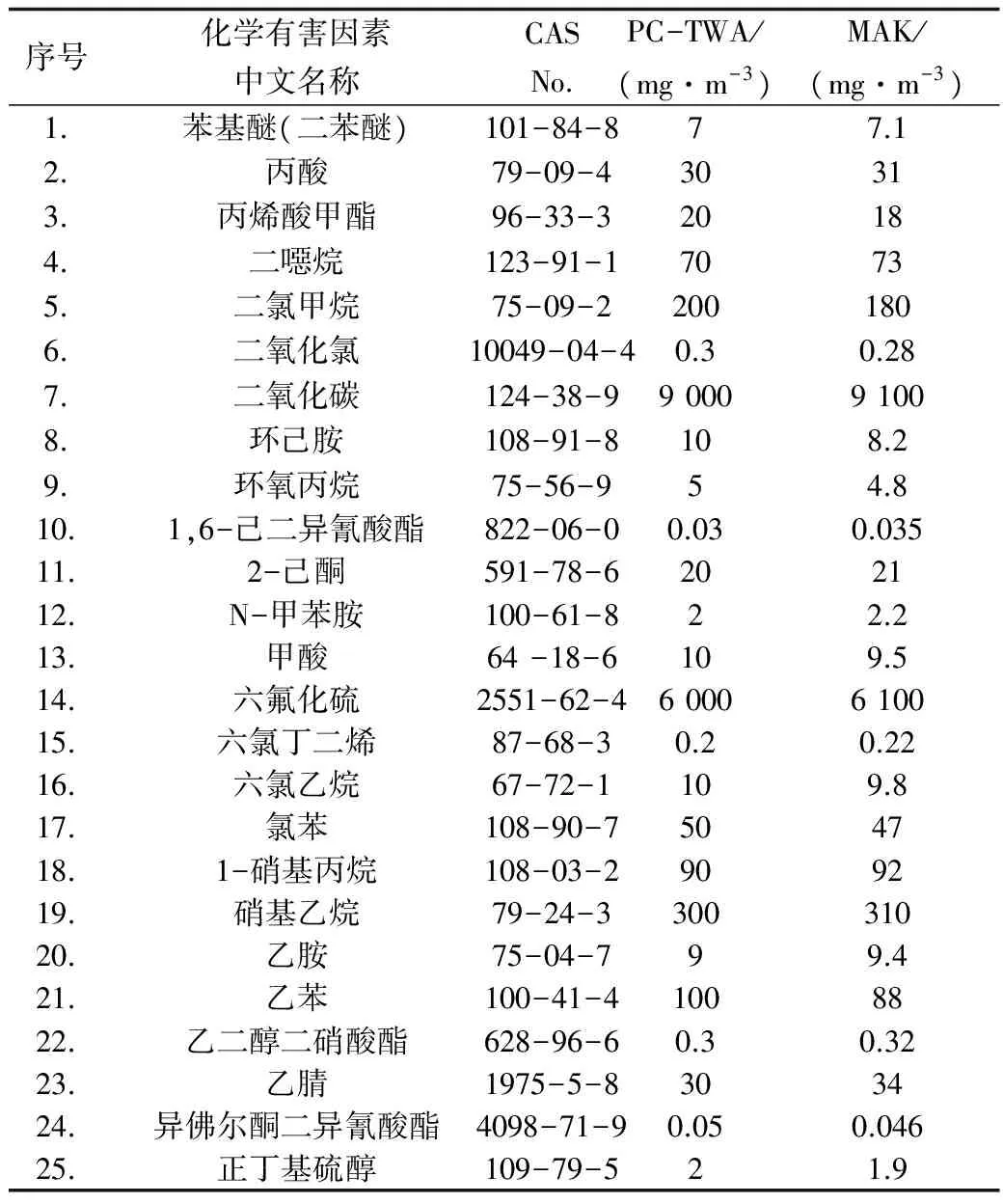

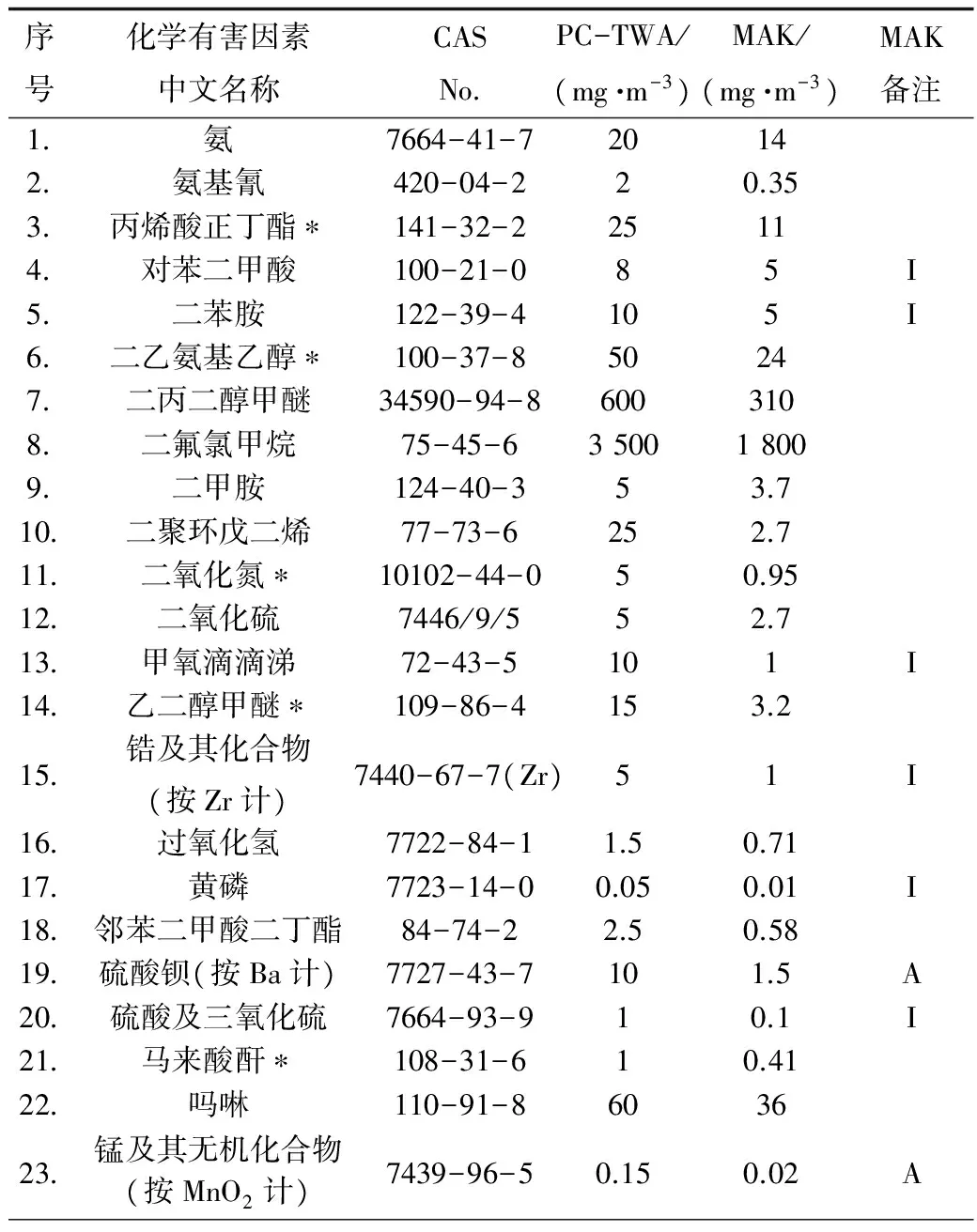

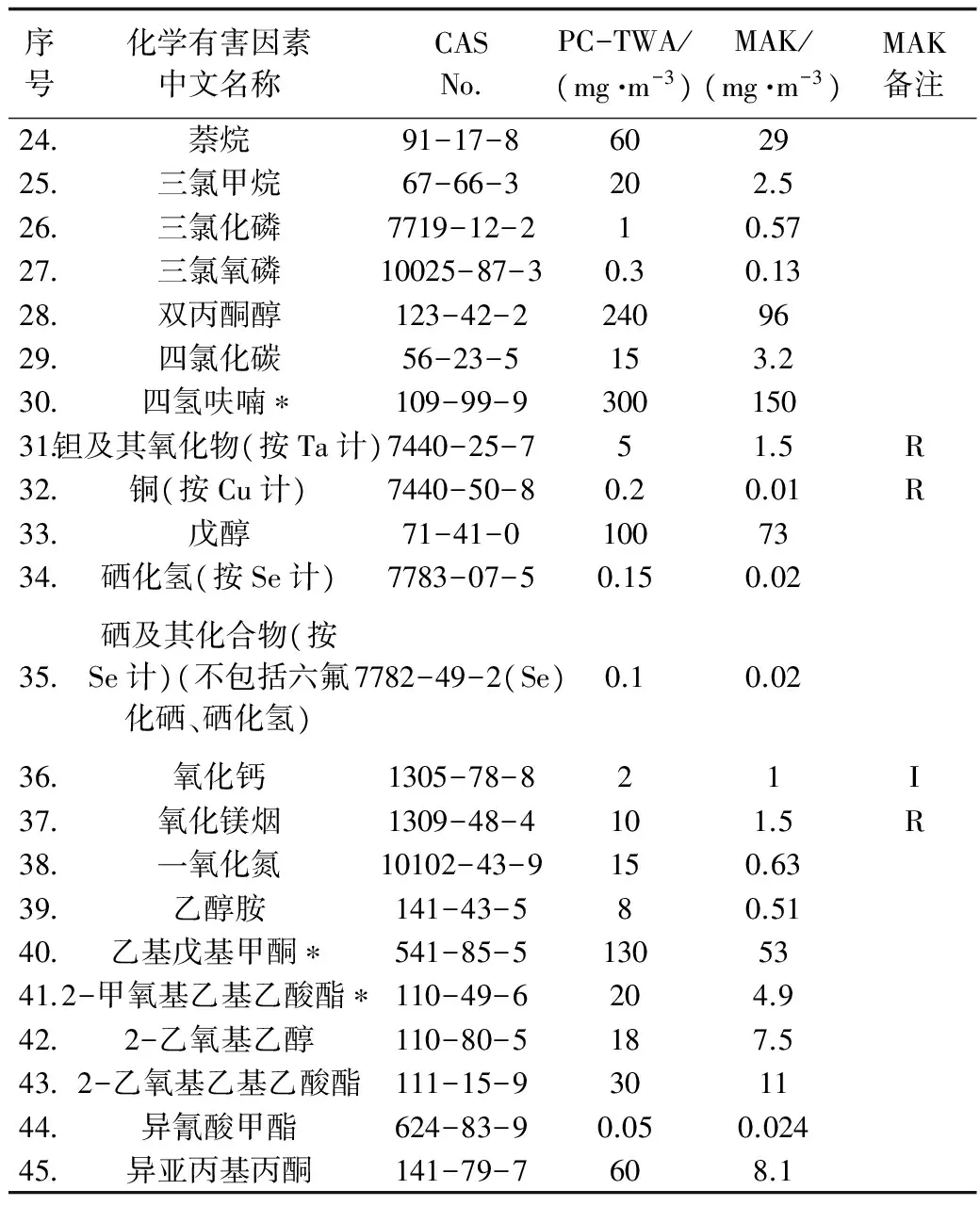

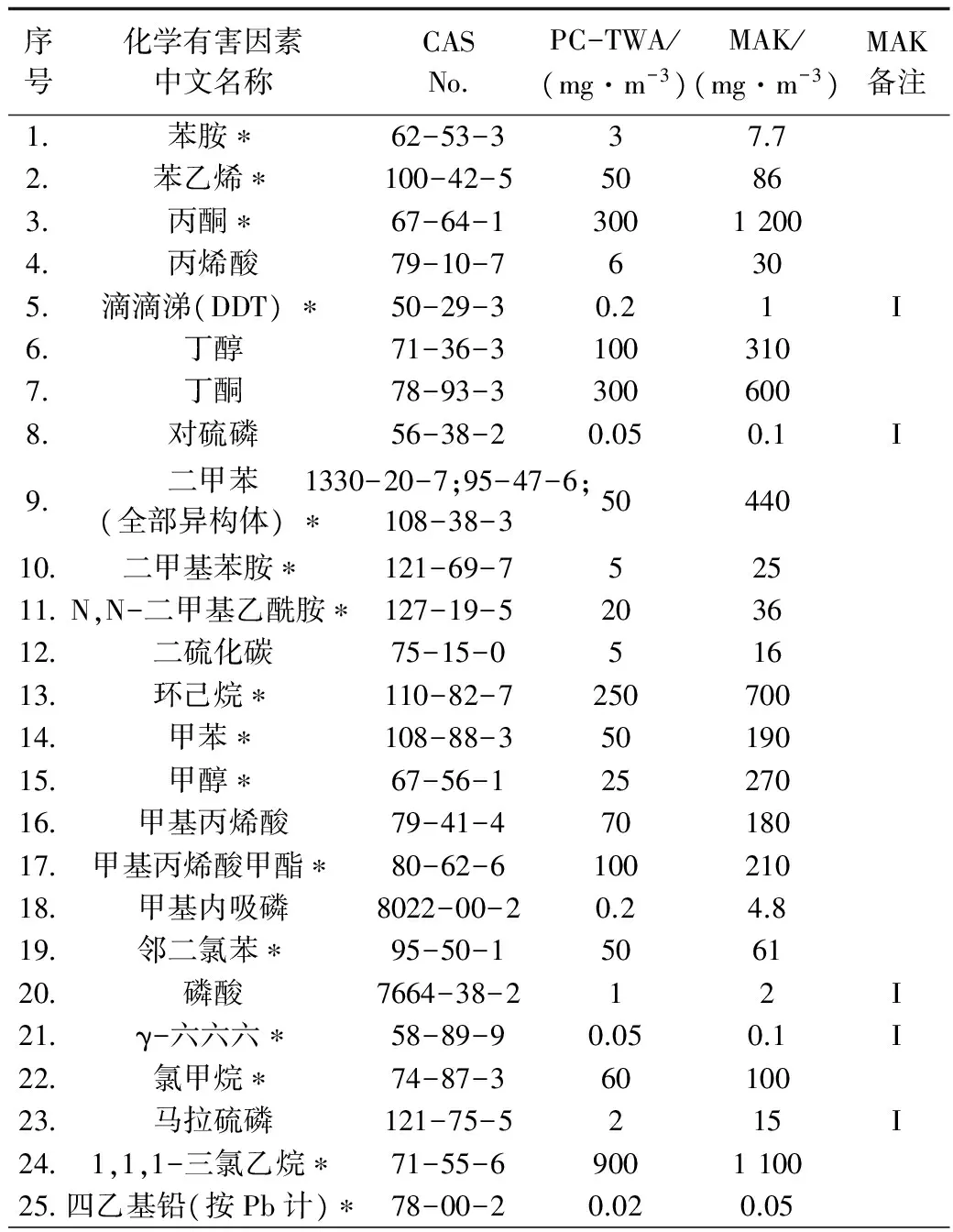

表4 MAK已制定限值且GBZ2.1尚未制定限值的化学有害因素

续表4

续表4

续表4

注:*表示美国ACGIH制定有职业接触限值的物质;R表示呼吸性粉尘; I表示可吸入性粉尘

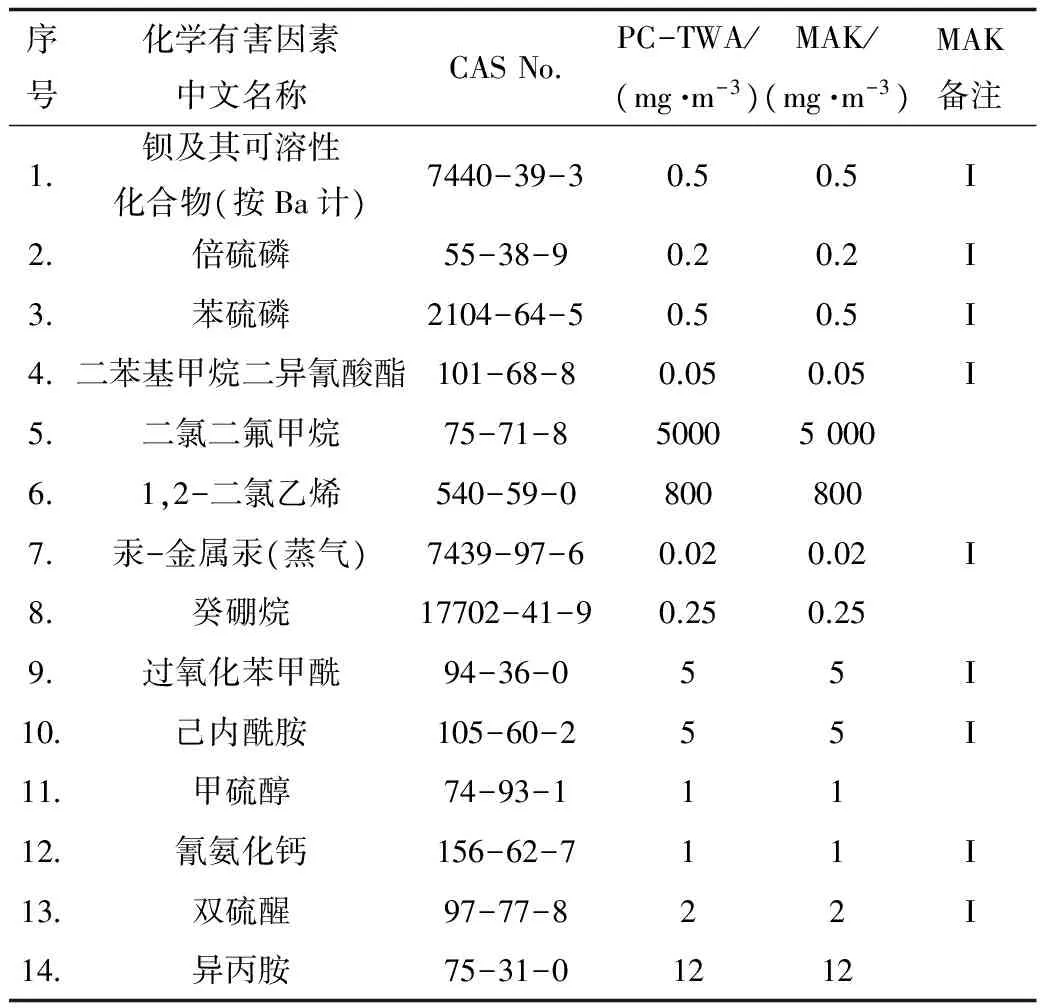

表5 PC-TWA=MAK的化学有害因素

表6 PC- TWA与MAK相近的化学有害因素

表7 PC-TWA>MAK的化学有害因素

续表7

注: *表示PC-TWA>TLV-TWA的化学有害因素[2]

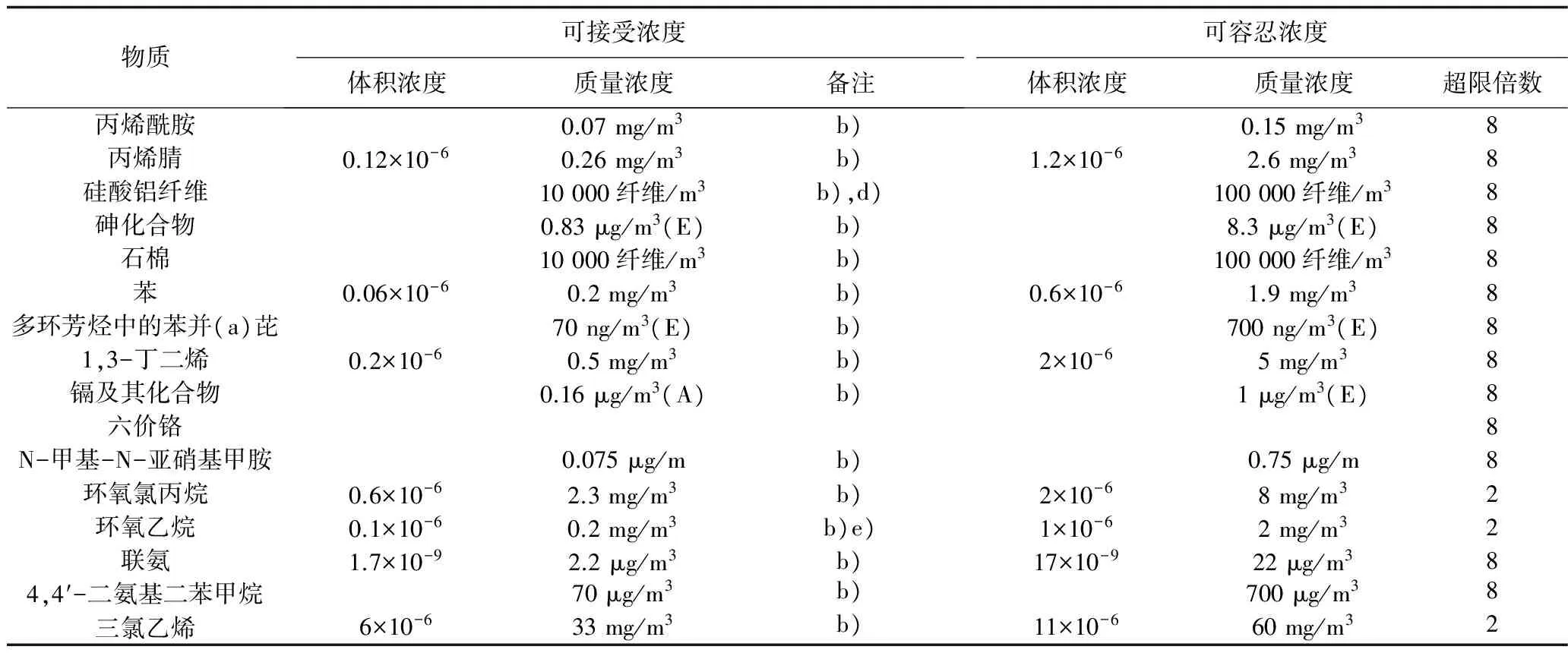

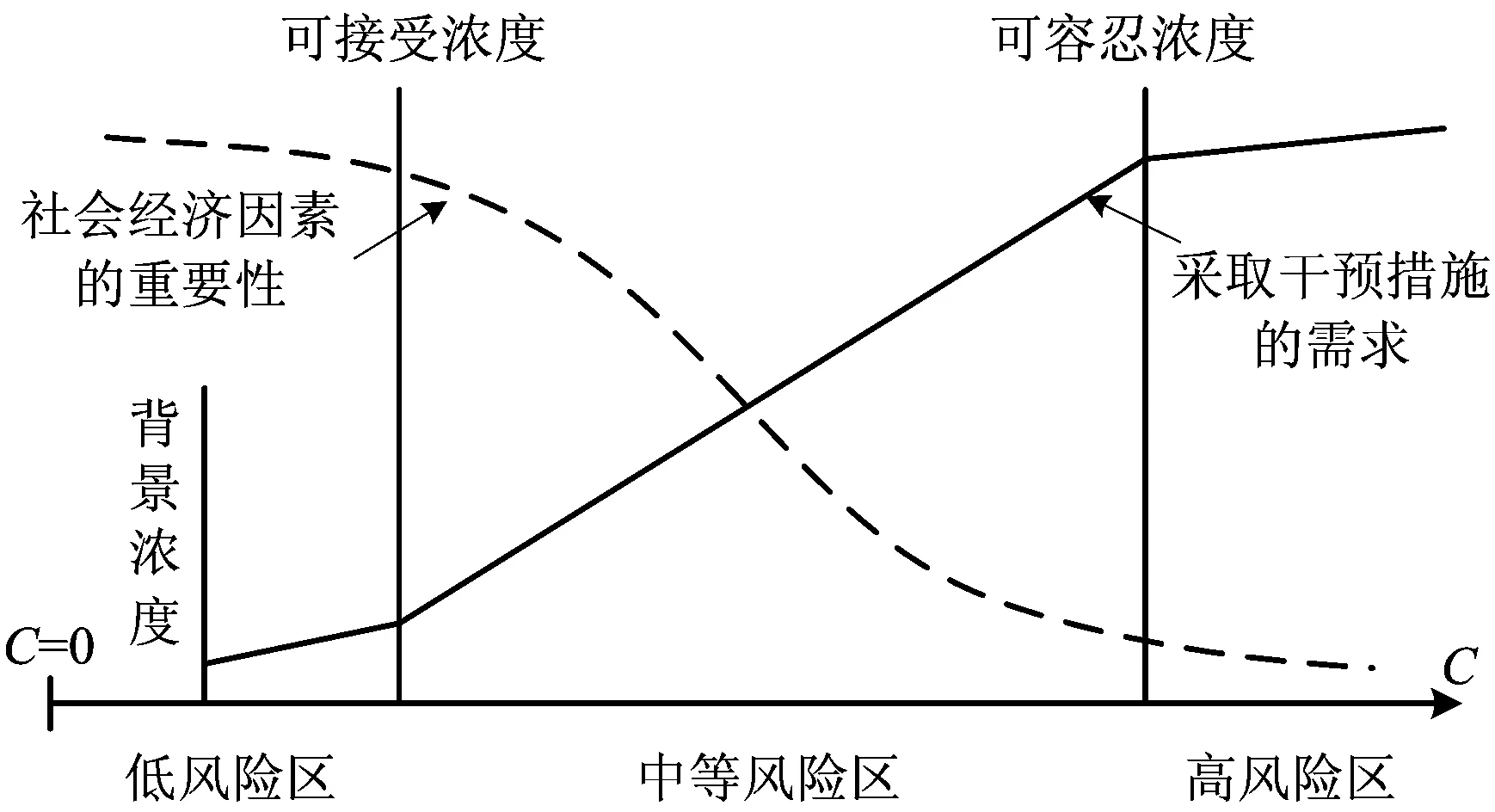

表8 PC-TWA 续表8 注: *表示PC-TWA 表9 GBZ2.1 与MAK限值类型不同的化学有害因素 2.4.1致癌物质的分类与标注 德国MAK对致癌物质的标注使用的是1套自己的分类,中国使用的是国际癌症组织(IARC)分类方法,IARC与德国MAK对致癌物质的分类比较见表10。 在致癌物质的标注方面,对于某些物质,德国MAK和IARC均将其标注为同1类,如类别1或G1,但GBZ2.1标注的级别较低,比如:对于三氯乙烯,德国MAK标注为1类,而中国仍标注为G2A[1],究其原因在于中国标准更新周期过长。 表10 IARC与德国MAK对致癌物质的分类比较 2.4.2对致癌物质进行的风险分级评估管理 在2004年及之前,德国MAK委员会曾为70多种致癌物质制定了工作场所空气中致癌物的TRK(技术标准浓度),但自2005年起,《有害物质法令》规定所有职业接触限值的制订依据仅基于健康数据,因此停止使用基于技术水平而建立的TRK值[6]。因此GBZ2.1已制定限值且MAK尚未制定限值的化学有害因素中,德国MAK对其中68个物质的致癌性分别标识为1,2,3A,3B类,不再制定MAK值。 德国目前对致癌物质的管理采用了风险分级评估,根据可接受风险(acceptable risk)和可容忍风险(tolerable risk)划定3个风险级别,如图1所示,并规定随着风险级别的增加,应采取更加周密严格的综合防护措施[7]。目前德国制定的风险值如下: 1)可接受风险:4/10000,即在该风险水平对应的浓度(8 h时间加权平均浓度)下工作40 a,终生罹患相应癌症的概率为4/10000(2018年底将调整为4/100000)。 2)可容忍风险:4/1000,即在该风险水平对应的浓度(8 h时间加权平均浓度)下工作40 a,终生罹患相应癌症的概率为4/1000。 德国根据风险级别已为10余种致癌物制定可接受浓度和可容忍浓度,同时为避免工作场所有害物质浓度波动,可容忍浓度还配套制定超限倍数(默认值为8),如:苯的可接受风险浓度为0.2 mg/m3,可容忍风险浓度1.9 mg/m3,如表11所示。 表11 化学物质可接受浓度和可容忍浓度及当量值(TRGS910) 注:b)可接受浓度对应风险为4:10000; 摘自TRGS910; d)可接受浓度是以最低检出限为依据制定的;e)可接受浓度与内源生成率相关,将不会进一步降低浓度限值。 在采取风险分级评估管理的同时,也采取相应配套的干预措施,用人单位必须在确定工作场所的风险级别的同时,对高级别风险采取更加周密严格的综合防护措施,措施可归为以下5类: ①替代措施:包括确认有无可行的替代措施,实施替代措施(物质或工艺)等。②工程措施:包括现场检测、空间隔离、减少有害物质原料的使用等。③组织措施:包括基本卫生措施、减少接触时间、减少接触人数、风险告知与通识、操作指南与培训等。④个人呼吸防护器。⑤行政管理措施:根据法律规定向主管部门进行风险报备。 C:工作场所有害物质浓度图1 风险程度与干预措施的关系[7]Fig.1 The relationship between risk and intervention[7] 对于高风险级别,必须通过采取干预措施使风险降到中等风险级别及以下。 中国将粉尘的职业接触限值单独列为1个表,德国则将粉尘与化学物质的职业接触限值列在同1个表内。中国粉尘的职业接触限值单列,是沿袭多年来的标准使用习惯,有利于职业卫生工作人员查阅、使用。当前粉尘职业接触限值通常标注为可吸入性粉尘或呼吸性粉尘[8],德国以及英国、法国、芬兰、丹麦、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利等[9]均使用CEN-ISO-ACGIH粉尘分类标准。我国粉尘分类标准上采用的是原英国制定的BMRC方法,将粉尘分为总粉尘和呼吸性粉尘。德国MAK对粉尘的总阈限值:呼吸性粉尘(密度要求为1 g/cm3,如密度超过该值,则应进行换算)为0.3 mg/m3;可吸入性粉尘为4 mg/m3;此外,德国为可吸入性粉尘制定超限倍数,超限倍数不得超过2倍,该阈值适用于没有制定其它规定的难溶或不溶粉尘,以及混合性粉尘,不适用于可溶性颗粒,尤其是不适用于岩盐粉尘和钾盐矿粉尘,或超细或分散的粗粒级[3]。对于石英、方石英、磷石英的呼吸性粉尘以及石棉,德国MAK标注其致癌性属于1类,不制定MAK值[3]。 由于对粉尘的定义不一样,所以如果把中国粉尘职业接触限值与德国的MAK值直接进行比较,并不适宜。 1)加强对化学性有害因素孕期毒性接触限值的研究和应用。德国在制定MAK值过程中,非常重视化学性有害因素对孕期女工的健康影响,MAK对化学性有害因素浓度符合职业接触限值的前提下,仍不能确认胎儿健康的物质,予以标识并进行分级。中国《女职工劳动保护特别规定》中规定,“女职工在孕期禁忌从事作业场所空气中铅及其化合物、汞及其化合物、苯等有毒物质浓度超过国家职业卫生标准的作业”,但中国GBZ2.1未对化学性有害因素的孕期毒性进行标识,因此目前中国制定的化学性有害因素OELs对孕期女职工的保护是否足够,比如:孕期女工是否仍然可以在苯浓度未超标或接近标准限值的工作场所中继续工作,是非常值得探讨的。加强对化学性有害因素,尤其《女职工劳动保护特别规定》中所列的有害化学物质(铅及其化合物、汞及其化合物、苯、镉等)OELs水平下孕期毒性的研究,将能更有效地保护女工职业健康。 2)中德选择化学性有害因素制定OELs各有侧重。尽管中国制定的化学性有害因素职业接触限值数量(339种)与德国MAK的数量(368种)相近,但中德均制定OELs的化学性有害因素只有147种,占我国GBZ2.1化学性有害因素(339种)的43.3%,说明在制定OELs化学物质遴选时,中、德各有偏重:中国在重金属方面,如钴、钼、铍、铊等制定职业接触限值是德国MAK、甚至美国ACGIH中所未有的;而德国不再为致癌物质制定工作场所职业接触限值;德国MAK制定有限值且中国未制定限值的OELs(221个)中,美国ACGIH同时制定有OELs的达81种物质,其中以有机化合物为多,无机物不到10种。 3)中、德均制定有OELs的化学性有害因素在数值上差异较大,中国有部分OELs同时高于德国MAK和美国ACGIH。德国MAK、中国PC-TWA同时制定有限值的147种物质中,仅39种物质相近或相等,中国的45种物质限值宽于德国MAK值、43种物质限值严于德国MAK值,而中国GBZ2.1与美国ACGIH限值相近或相等的物质有120种[2],说明在数值一致性程度上,中国GBZ2.1与美国ACGIH优于德国MAK。45种PC-TWA>MAK的化学有害因素中,只有8种物质同时比ACGIH TLV-TWA宽;43种PC-TWA 4)我国亟需缩短OELs的更新周期。随着各种化学品不断应用到工业中,以及对化学品健康评估的科研产出,德国的职业接触限值保持着较高的更新频率,其中作为技术参考的MAK值每年更新1次,作为国家强制执行的TRGS900每两年更新1次;美国ACGIH也同样保持着每年更新1次的频率。相比之下,中国2007年发布实施的OELs值使用时间已10 a,更新周期慢,中国各项标准限值研究成果不能及时得到运用,同时对于中国采纳的一些国际标准,如IARC对致癌物质的分类,也不能及时更新。缩短OELs更新周期,是社会和时代快速发展的需求,是保护职业人群健康的需要。 5)在对现行的GBZ2.1进行制修订时,可将发达国家OELs作为1项参考。美国工业卫生协会暴露评估策略委员会[10]认为,目前美国70 000种工业化学品中,大约有600种化学品制定了权威性或法定的职业接触限值。随着中国工业的发展,中国工业生产和使用的化学品品种不断增加,据报道已达到4.5万种,同时国内外对毒物接触限值研究的不断进展,对现行的GBZ2.1不断提出新的任务和要求。在根据化学品的应用情况,以及研究成果对OELs进行增、修订时,可以将发达国家OELs作为1项参考,具体可结合GBZ2.1与MAK值、ACGIH的综合比较结果:优选MAK和ACGIH均制定有限值,而中国尚未制定限值的物质制定OELs;对于国外OELs值高低不一致的情况下,应进行进一步的研究探讨,制定出符合中国实际情况的标准;对MAK和ACGIH均高于或均低于中国OELs的有害物质,应考虑是否需要进行修订,如中国有29个物质的PC-TWA均低于MAK和ACGIH,且MAK和ACGIH的数值更相近。此外,德国TRGS在自己制定MAK值的同时,也直接评估运用了欧盟、其他国家的接触限值,这点值得借鉴。 6)采用风险分级评估方法,加强对致癌物质的管理和评估。德国对于1,2,3A类的致癌物质已不再使用职业接触限值来管理,而是根据环境浓度估算体内摄入量来进行风险等级评估,针对不同的风险级别,进一步给出综合防护建议(如佩戴呼吸器、职业卫生管理、进行职业健康检查、减少暴露时间和暴露人数等)[7]。国外对风险评估有很多种方法,如美国EPA模式、新加坡化学毒物职业暴露半定量风险评估方法等,但计算方式过于复杂,不利于实际工作的推广应用。虽然德国的风险浓度估算过程较为复杂,但结果的运用却较为简单,根据现场检测浓度可直接确定风险级别,具有实际操作性,有利于工作场所的现场管理。 虽然在中国当前情况下,对致癌物质不制定OELs而进行风险等级评估管理还难于实现,比如:中国工作场所较普遍存在的矽尘、苯,在德国MAK中都归于1类,不使用接触限值而以风险评估的方法来对现场进行监督检查,以中国目前职业卫生水平,无论是从理论、技术上,还是管理上,都将是很大的挑战。但德国的致癌化学物质的风险分级评估方法,是1种更精确和易操作的现场健康评估和管理方法,值得进一步研究和探讨。 7)粉尘分类标准的应用。中国是尘肺危害最严重的国家[11],尘肺防治工作是中国职业卫生工作的重点之一,到目前为止,尘肺防治工作已开展了60余年,积累了大量的粉尘检测数据。但中国目前使用的粉尘分类标准BMRC与国际上通用的CEN-ISO-ACGIH粉尘分类标准存在较大的差异, CEN-ISO-ACGIH粉尘分类标准在中国的推广应用不但具有必要性,还具有紧迫性[12],目前,无论是美国ACGIH,还是欧洲德国MAK、英国粉尘职业接触限值的制定,均遵循的是CEN-ISO-ACGIH粉尘分类标准。因此,对粉尘分类标准及粉尘采样器的制定标准进行修订,以便与国际标准接轨,实现国内外粉尘数据的可比性,是GBZ2.1修订的重要挑战之一。 [1]卫生部职业卫生标准专业委员会. 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素: GBZ2.1-2007[S].北京:人民卫生出版社,2007. [2]李文捷,张敏,王丹.中国GBZ2.1与美国ACGIH工作场所化学有害因素职业接触限值比较研究[J].中华劳动卫生职业病杂志,2014,32(1):1-26. [3]Forschungsgemeinschaft D. List of MAK and BAT Values 2015[M]// MAK- und BAT-Werte-Liste 2015. Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2015. [4]国家卫生计生委.关于印发国家卫生标准委员会章程和卫生标准管理办法的通知:国卫法制发[2014]43号[A/OL].(2014-08-06)[2016-12-07]. http://www.nhfpc.gov.cn/fzs/s3581p/201407/806d1bc2da914ca883482a2e21453a2f.shtml. [5]IFA. Occupational exposure limit values (OELs) Current information[EB/OL]. [2016-12-07]. http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/Occupational-exposure-limit-values/Current-information/index.jsp. [6]Federal Institute for Occupational Safety and Health. Hazardous Substances Ordinance [R]. Germany:Federal Institute for Occupational Safety and Health,2013. [7]Committee on Hazardous Substances.The Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS 910)[R].Germany:Committee on Hazardous Substances,2014. [8]WHO. Hazard Prevention and Control in the Work Environment: Airborne Dust [EB/OL]. [2017-4-18]. http://www.who.int/occupational_health/publications/airdust/en/. [9]The European Committee for Standardization.Workplace atmospheres— Size fraction definitions for measurement of airborne particles:BS EN 481: 1993[S]. [10]美国工业卫生协会暴露评估策略委员会.职业暴露评估与管理策略[M].北京:化学工业出版社,2014. [11]李德鸿. 我国尘肺防治工作55年[J]. 现代职业安全, 2005(6):26-29. LI Dehong.Prevention and treatment of pneumoconiosis in China for 55 years [J].Modern Occupational Safety,2005(6):26-29. [12]李祈, 张敏, 李涛. 粉尘分类及其采样与采样器的研究进展[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2010, 28(1):69-72. LI Qi,ZHANG Min,LI Tao. Advance in research on classification of dusts as well as sampling and samplers[J].Chinese Journal of Industrial Hygniene and Occupational Diseases,2010,28(1):69-72.

2.4 针对致癌物质的措施比较

2.5 粉尘分类与接触限值的比较

3 讨论与结论