“精准扶贫”视角下湘西州农业可持续发展实践模式探讨

2017-04-15王星月黄思思李文丹田青山

王星月,刘 沛,张 成,黄思思,李文丹,田青山

(湖南农业大学资源环境学院,湖南 长沙 410128 )

“精准扶贫”视角下湘西州农业可持续发展实践模式探讨

王星月,刘 沛,张 成,黄思思,李文丹,田青山

(湖南农业大学资源环境学院,湖南 长沙 410128 )

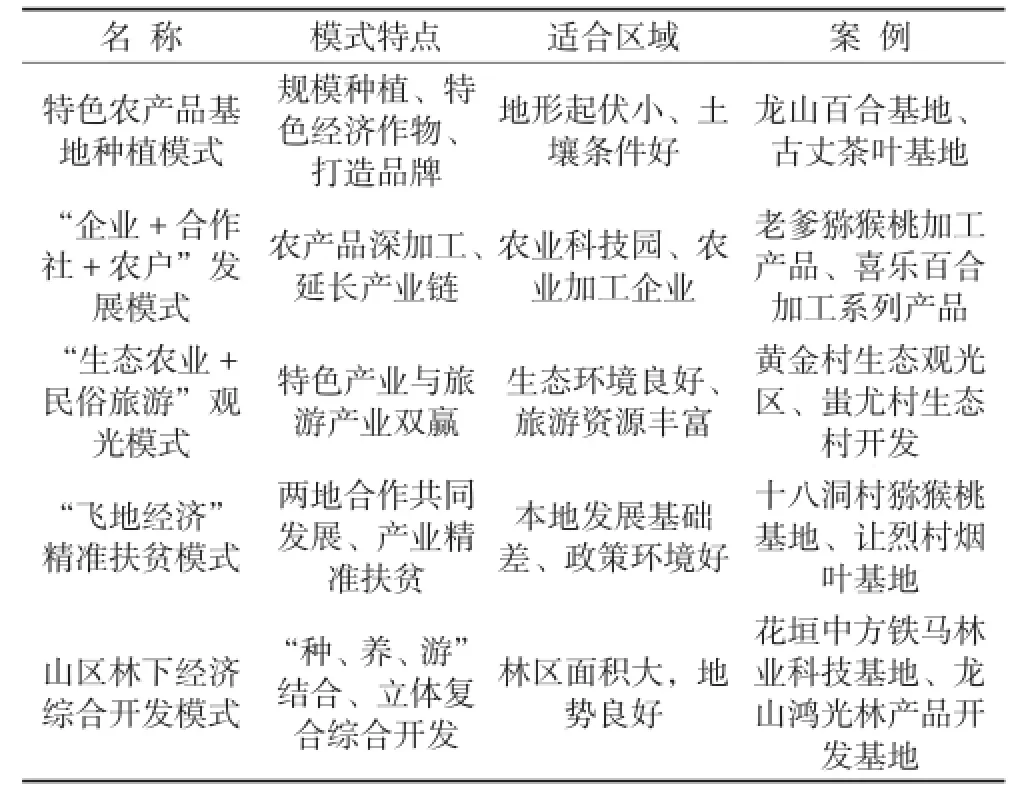

从精准扶贫的视角,对湘西州农业可持续发展的实践模式进行探讨,总结出当前湘西州可持续发展的实践模式主要有特色农产品基地种植模式、“企业+合作社+农户”发展模式、“生态农业+民俗旅游”观光模式、“飞地经济”精准扶贫模式和山区林下经济综合开发模式,在此基础上提出因地制宜地选择发展模式,政府要发挥服务和引导作用,龙头企业整合优势资源,推动产业扶贫,以及增强农业合作社的组织功能等促进湘西州农业可持续发展的建议。

精准扶贫;农业可持续发展;实践模式;湘西州

2013 年 11 月 3 日,习近平总书记考察湘西州花垣县十八洞村首次提出了“精准扶贫”的重要思想,作出了“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”重要指示。党的十八大以来,“精准扶贫,精准脱贫”逐步成为党和国家扶贫工作的核心指导思想。“精准扶贫”是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式[1]。在此背景下,各地在农业可持续发展的实践中进行了多种模式的探索,进而总结符合区域特征的农业发展经验和规律对于推动各区域精准农业、发展产业扶贫意义深远。

1 农业可持续发展内涵及湘西州农业概况

当今世界农业发展受到人口增长、资源短缺和退化、环境污染等问题的严重影响,因此,人们对过去的农业发展模式进行反思,在 20 世纪 80 年代中期提出了“可持续农业”的概念。90年代后,可持续农业在世界范围内广泛兴起[2]。我国在 1994 年《中国 21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》中提出农业可持续发展的概念:在保证当今农业发展的同时,通过合理利用自然资源、减少破坏与消耗、为未来的发展留下足够空间,以确保后人的发展机会[3]。虽然不同国家和地区对可持续农业的内涵理解稍有差异,但是发展仍是可持续农业的核心。经济、社会、资源环境的可持续性是可持续农业的主要特征,农业、农村、农民是可持续农业的中心内容,农业科技进步是农业可持续的重要支撑。目前国外可持续农业发展的模式与途径主要有:以生态环境保护为主要目标的持续农业、以合理利用资源和保护环境为重点的持续农业、以农户为中心的环保型持续农业、以促进农业综合发展为目标的持续农业、以减轻资源环境承载压力为前提的持续农业;国内可持续发展的模式主要有生态农业、集约农业、高效率农业、高技术农业等四种模式[4]。

湘西土家族苗族自治州位于湖南省西北部,地处湘、鄂、渝、黔四省边境,环境质量优于其他地区,各类资源也十分丰富,农业经济具有良好的发展前景。《湘西州 2016 年国民经济和社会发展统计公报》统计显示,全州农林牧渔业总产值 135.9 亿元,比上年增长 3.4%,其中,农业产值 97.9 亿元,增长 3.4% ;林业产值 4.4 亿元,增长 0.3% ;牧业产值 31.0 亿元,增长 4.0% ;渔业产值 1.8 亿元,增长 3.4%。农林牧渔业增加值 81.3 亿元,增长 3.4%。年末全州公路通车里程 12 749.38 kg,其中高速公路通车里程 395kg,农村公路通车里程 3 969.3 kg[5]。数据显示湘西州农业经济处于良性发展阶段,但由于湘西州位于偏远山区,其开发程度较低,农业经济长期未能摆脱传统粗放型发展模式,其经济总体构成水平层次还较低,基础设施相对滞后,科技投入不足,市场竞争力有待提高

2 湘西州农业可持续发展的实践模式

《湘西州 2015 年国民经济和社会发展统计公报》统计显示,湘西州目前以柑橘、猕猴桃、烟叶、茶叶、蔬菜、百合、油茶、中药材为主的特色产业基地达16 万 hm2,以湘西黄牛、湘西黑猪为主的特色养殖业逐步壮大,建成 19 个万亩现代农业标准园等[6];近年来湘西州优化调整农业结构、扩大产业化经营,打造具有湘西特色产业格局的农业发展实践模式,为湖南省农业资源可持续发展模式提供可借鉴和推广的经验。

表1 湘西州农业可持续发展模式对比分析

2.1 特色农产品基地种植模式

该模式是指各地根据本地的土壤、气候、地形等自然条件以及地域特色,选择适合当地种植、经济效益较好且有良好发展前景的经济作物进行规模种植。这种模式可以优化该地区农业产业结构,改善农业经济情况,提升农民收入;同时在农业生产过程中,注重提升农产品品质,配合多种措施进行积极宣传,可逐渐形成该经济作物的品牌效应;而品牌效应反哺促进该地农业生产,从而形成一个良好的循环过程。目前湘西州已形成了多种地域性农产品品牌,茶叶以古丈县的毛尖和保靖县的黄金茶最为有名,其中“古丈毛尖”为国家地理标志保护产品,“保靖黄金茶”被中国绿色食品发展中心认证为绿色食品。湘西州猕猴桃种植面积发展到 1.1 万 hm2,产量 17 万 t,覆盖 54个乡镇 273 个村 18.5 万人,已形成永顺松柏、凤凰廖家桥、花垣窝勺、龙山里耶等四大片基地,获得国家地理标志保护产品注册。湘西这些特色品牌知名度在国内外不断提升,推进了新型农业经营主体、流转农村土地、农民专业合作社和新建家庭农场的发展,实现县、乡、村三级结合,促进了湘西发展生产脱贫。

2.2 “企业 + 合作社 + 农户”发展模式

该模式以农业科技园和农业龙头企业为主体,对口村镇成立合作社,建设专门农业生产基地分包到农户,利用主体资金、技术和市场优势,对农产品进行深加工,开发各种农业新产品,延长农业产业链,提升农产品附加值。全州农业产业化龙头企业在 2015年达到 127 家(其中国家级 2 家,省级 22 家,州级103 家),营业收入实现 35.1 亿元,利润实现 1.8 亿元[7],如湖南老爹农业科技开发股份有限公司实行“公司+大学+协会+农户”的运行模式,生产加工老爹猕猴桃饮料、猕猴桃果汁、猕猴桃果王素等品种达 10 余种,依靠吉首大学科研成果对猕猴桃果王素的提炼成功填补了国内空白,其保健、降低血脂的功效成为了其最大的卖点[8];龙山县洗洛百合精粉厂、波杰特产有限公司、金五环实业有限公司等百合加工企业研制的无硫百合干片、百合精粉、百合钙奶、百合面条、百合酒等系列产品已投放市场,销售形势看好;这些深加工产品不仅为所属企业带来巨大的经济效益,也促进了湘西州农业产业化发展。

2.3 “生态农业 + 民俗旅游”观光模式

生态农业是以生态学理论为主导,运用系统工程方法,以合理利用农业自然资源和保护良好的生态环境为前提,因地制宜地规划、组织和进行农业生产的一种农业[9],湘西州现有的生态农业模式有以沼气为纽带的生态农业模式、稻鱼(荷鱼)共生模式等。湘西是土家、苗族、侗族等30余个少数民族聚居地,各民族在长期生产经营过程中,形成富有民族特色的文化,对旅游者有极强的吸引力,目前湘西州在吉首、古丈、保靖三县市打造全省最大的茶叶休闲观光示范区,特别是保靖县葫芦镇黄金村充分发掘和利用黄金茶原产地的区域优势,通过扩大种植规模,并在黄金茶种植、培管、采摘等技术环节使用生态手段,将黄金茶产业打造成该村的主导产业和绿色产业;一些民族文化遗产、古朴自然的黄金寨等旅游资源,如黄金古茶制作技艺、黄金寨古茶园、黄金古茶道被逐渐发掘,配合各种民族特色活动及媒体的宣传,农业生态观光休闲游成了黄金村又一大特色产业和经济增长点,形成以旅游产业带动茶叶产业、茶叶产业给力旅游产业的互动和双赢局面。

2.4 “飞地经济”精准扶贫模式

“飞地经济”是指两个相互独立、经济发展存在落差的行政地区打破原有行政区划限制,通过跨空间的行政管理和经济开发,实现两地资源互补、经济协调发展的一种区域经济合作模式[10]。湘西州以十八洞村为试点,突出精准识别扶贫对象、精准发展支柱产业、精准组织扶贫力量“三个精准”,把产业建设作为推进扶贫开发的核心举措,因地制宜发展特色优势产业,提出“跳出十八洞发展十八洞”的扶贫思路,与资金、技术雄厚的县苗汉子野生蔬菜合作社,入股创建了十八洞村果业公司;在道二乡流转土地,已建成优质猕猴桃种植基地 67 hm2,并完成新增 133 hm2基地的土地流转,计划于 2018 年投产。盛果期后,入股贫困户人均可增收 5 000 元以上,公司还采取“公司+基地+农户”模式,引导村民发展特色养殖,目前形成湘西黄牛、生猪、山羊 1 500 头的规模 ;成立十八洞村苗绣合作社,组织92名留守妇女发展苗绣产业,通过订单销售,人均月收入增加 1 500 元以上;借助丰富的旅游资源,打造具有苗族特色、山村特点的文化旅游业,目前以农家乐为主要形式的观光休闲游开始起步;同在花垣县双龙镇的让烈村,在省委组织部帮扶工作队进驻后,到吉首市坪年村流转 33 hm2土地,建设烟叶基地,带动53个贫困人口年人均增收2万元以上。这种“跳出十八洞发展十八洞”的思路也可供其他贫困地区借鉴。

2.5 山区林下经济综合开发模式

林下经济,主要是指以林地资源和森林生态环境为依托,发展起来的林下种植业、养殖业、采集业和森林旅游业,包括林下产业、林中产业和林上产业[11]。湘西州山区的林地面积广大,可以充分利用山区林下土地资源和林阴优势从事林下种植、养殖等立体复合生产经营,从而使农林牧各业实现资源共享、优势互补、循环相生、协调发展,是提高林地产出、增加农民收入的有效途径。近年来湘西州形成了以武陵山区中药材种植为主体的林下经济,并发展形成了一批开发林下经济的龙头企业。目前湘西州的林下经济模式主要有林农模式、林药模式、林禽模式、林畜模式、林峰模式、林特(特种养殖)模式、林游模式等七种模式[12]。为了提高经济效益,林农和林业科技公司多开展林下种植、林下养殖、林下旅游等多种项目的复合经营,使林业产业由传统单一种植模式转变成为能够容纳“种、养、游”的立体经营模式,贫困山区林下经济获得了良好的发展。

3 “精准扶贫”视角下湘西州农业可持续发展思路与对策

3.1 因地制宜推广农业可持续发展模式

生态环境问题归因于生态环境这一公共物品的特性,即使用上的非排他性、交易上的非市场性以及生产上的外部性[13],湘西州的农业发展长久以来迫于经济压力,农民滥伐森林、过度开发资源,导致水土流失、土地荒漠化等系列生态环境问题突出。这需要因地制宜,合理构建农业可持续发展模式,长效落实扶贫工作,例如吉首市寨阳乡矮板村利用其区位优势,以种植大棚早菜为主,建立 33 hm2以上的无公害蔬菜基地,成为吉首市主要商品菜供应基地,同时与发展乡村旅游结合,实现村民增收 130 万元以上。

3.2 政府要发挥服务和引导作用

湘西州在政府扶贫工作中要充分发挥自身的服务、引导作用,帮助贫困地区农民了解市场规律,合理组织农业生产,减轻农民生产的市场风险;加大农业投入,培养相关技术人才,实施惠农政策,使农业发展在机械化的推动下获得较高效率和收益,积极开展农业科学技术推广和技术服务,做到技术人员到户、科技成果到田、技术要领到人[14]。例如凤凰县两林乡为发展杜仲产业成立由乡长为组长,以农技、林业、国土、经管、司法等相关部门干部为成员的杜仲产业发展领导小组,负责全乡杜仲的生产指导、矛盾纠纷调处、管理服务等工作,建立各村干部带头、结对帮扶的杜仲产业发展激励机制,还多次开展技术讲座,有效促进了杜仲产业的发展,充分发挥了政府服务引导作用。

3.3 龙头企业整合优势资源,推动产业扶贫

产业发展是实现贫困地区真正脱贫并且可持续发展的重点,地方区域财富的创造和贫困地区人民生活水平的提高有待于构建一个有竞争力的产业体系[15]。以龙头企业为主体,整合其具备的产业、技术、金融、服务模式等方面的优势资源,积极探索出可执行、可落地、可推广的产业扶贫项目,联合更多农业企业,投身产业扶贫,帮扶农民发展,带领农民共同致富,推动地方经济发展。例如花垣县采取“龙头企业+专业合作社+农户+基地+科技+保险+金融支持”新模式,按“六统一”管理标准给予以奖励的方式大力发展黄牛产业;还有龙山县依托农产品加工企业,与信用联社、农业银行合作采取“信贷+贴息”的方式贷款,扶持当地农产品加工企业发展订单农业生产,直接带动20万农民增收致富。

3.4 增强农业合作社的组织功能

目前湘西州农业合作社还没有充分发挥其应有的组织作用,绝大部分只是为了争取国家优惠政策。当务之急,合作社应对内充分发动社员积极性,合理进行农业生产,对外与企业合作,公司与合作社签合同,合作社与贫困农户设立合作章程,构建三方责、权、利,实现三方共赢[16]。例如泸溪县红山柑桔专业合作社通过开展柑桔“产前、产中、产后”服务,组织果农学习科技知识,逐步形成上技术课—现场指导—解决疑难的技术培训模式,建立起合作社技术培训网络,利用其商品化处理体系和营销网络开拓市场,并逐步推进柑桔生产配套设施和生产线的建设,采用以椪柑为主导,以家禽养殖为辅,兼营山塘养鱼的立体开发方式带领广大社员科学种植、增收致富。

[1]赵 武,王姣玥 . 新常态下“精准扶贫”的包容性创新机制研究 [J].中国人口 ·资源与环境,2015,25(11):170-171.

[2]聂呈荣 . 农业环境资源保护 [M]. 北京 :化学工业出版社,2008.

[3]湘西州 2016 年国民经济和社会发展统计公报 [EB/OL]. (2017-03-14 )[2017-03-15],http://tjj.xxz.gov.cn/tjgb/201703/t20170314_248991. html.

[4]张景顺,褚保金 . 关于中国农业可持续发展的探讨 [J]. 南京农业大学学报,1998,22(2):109-110.

[5]刘彦随,吴传钧 . 国内外可持续农业发展的典型模式与途径 [J]. 南京师大学报 (自然科学版 ),2001,24(2):119-121.

[6]湘西州农业局 2014 年工作总结 [EB/OL]. (2015-02-04)[2017-03-15],http ://www.xxz.gov.cn/xxgk/auto247/006686453/jhzj/gzzj/201502/ t20150204_156464.html.

[7]湘西州 2015 年国民经济和社会发展统计公报 [EB/OL]. (2016-03-15)[2017-03-15],http ://tjj.xxz.gov.cn/tjgb/xxzgb/201603/t20160315_ 203090.html.

[8]白晋湘 . 湘西特色农业发展模式研究 [J]. 农业经济问题,2003,(11):47-50.

[9]李文华,刘某承,闵庆文 . 中国生态农业的发展与展望 [J]. 资源科学,2010,32(6):1015-1016.

[10]Min Zhou.“China town : The socioeconomic potential of anurban Enclave”[M]. Temple University Press,1992.

[11]杜 德 鱼 . 陕 西 省 林 下 经 济 发 展 模 式 研 究 [J]. 西 北 林 学 院 学 报,2013,28(5):264-265.

[12]唐慧芳,谭子幼 . 泸溪县林下经济发展初探 [J]. 湖南林业科技,2012 ,39(3):82-84.

[13]崔功豪,魏清泉,刘科伟 . 区域分析与区域规划(第二版)[M]. 北京 :等教育出版社,2006 :61.

[14]王振颐 .资源与环境双约束下的湘西土家族苗族自治州持续农业发展对策研究 [J]. 2012,12(7):36-39.

[15]杨 雪 . 探索农业产业精准扶贫之路——“中国农业产业精准扶贫研讨会”在京举行 [J].农经,2016,(8):40.

[16]李荣梅 . 精准扶贫背景下产业扶贫的实践模式及经验探索 [J]. 青岛农业大学学报(社会科学版),2016,28(4):3.

(责任编辑:朱 蓓)

Research on the Practice Model of Sustainable Development of Agriculture in Xiangxi from the Perspective of “Precision Poverty Alleviation”

WANG Xing-yue,LIU Pei,ZHANG Cheng,HUANG Si-si,LI Wen-dan,TIAN Qing-shan

(College of Resources and Environment, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, PRC)

In the perspective of precision poverty alleviation, the practice mode for the sustainable development of agriculture in the state of Xiangxi is discussed. Summarize the current practice pattern of sustainable development in Xiangxi, which are special agricultural product base planting pattern, “enterprise + cooperative + farmers” development model, “ecological agriculture + folk tourism sightseeing”mode, “Enclave economy” precise poverty alleviation model and comprehensive development model of forest economy in mountainous area. On this basis, the development mode is proposed according to local conditions, the government should play the role of service and guidance, leading enterprises to integrate the advantages of resources, promote the industry poverty alleviation, as well as enhance the organizational functions of agricultural cooperatives to promote sustainable development of agriculture in Xiangxi.

precise poverty alleviation; agricultural sustainable development; practice mode; Xiangxi

F320

A

1006-060X(2017)03-0097-04

DOI:10.16498/j.cnki.hnnykx.2017.003.028

2016-12-24

农业部 2015 年农业农村资源发展计划项目子课题(农财发〔2015〕21 号);湖南农业大学 2016 年大学生创新性实验计划项目(XCX16076)

王星月(1996-),男,湖南怀化市人,本科生,人文地理与城乡规划专业。

刘 沛