不同孔径的网罩对玉米花粉的影响

2017-04-14隆文杰周国雁雷涌涛伍少云

隆文杰,周国雁,雷涌涛,伍少云,蔡 青

(云南省农业科学院 生物技术与种质资源研究所/云南省农业生物技术重点实验室/农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室,云南 昆明 650223)

不同孔径的网罩对玉米花粉的影响

隆文杰,周国雁*,雷涌涛,伍少云**,蔡 青**

(云南省农业科学院 生物技术与种质资源研究所/云南省农业生物技术重点实验室/农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室,云南 昆明 650223)

为探索玉米人工套袋授粉的替代方法,采用200、240和300目(分别相当于75、61、48 μm)的聚乙烯网罩,分别用于隔离云玉黑甜二号、养派四行玉米、小白糯、爆裂玉米、白糯玉米等试验材料的异源花粉,通过比较去雄植株所结果穗的籽粒数、留雄植株花粉散落的距离、植株叶片和收获籽粒间的SSR带型差异,研究了不同网罩隔离玉米花粉的效果及其对花粉散落和群体遗传结构的影响,结果表明:300目的网罩能阻挡85%以上的玉米花粉,隔离效果较好;但即使在不完全固定方式下,网罩依然对玉米花粉散落的空间产生了一定的限制和束缚作用;而在完全固定方式下,网罩使玉米群体的遗传结构发生了明显的改变。因此,网罩虽然能隔离玉米花粉,但还应研究固定它的合适方式和避免群体内个体发生自交的管理方式。

网罩;隔离;玉米;花粉

人工套袋和群体内姊妹混合授粉是玉米种质资源更新繁殖和自交系提纯复壮、防止异源花粉渗入导致混杂、保证群体遗传完整性和个体异质性的重要措施。因此,套袋授粉的质量决定了繁殖玉米籽粒的数量及纯度。但是,套袋授粉的质量不仅受到操作者的技术水平、熟练程度的影响,而且还受到刮风、下雨等自然因素的严重影响。比如,前一天刚套好、准备用于第二天授粉的雄花袋,被雨淋湿、浸透,不但需要重新套袋,增加了工作量和人力成本,更延误了为适龄雌穗花丝授粉的时机。现在虽然有防水性较牛皮纸袋更强且广泛应用的硫酸纸袋或羊皮纸袋,但其防水能力仍然有限。玉米是异花风媒作物[1],雌花套袋是为了防止群体外的异源花粉侵入,并使雌花授粉结籽而造成混杂,而群体内姊妹混合授粉是为了避免个体发生自交,导致群体的遗传结构发生改变。因此,如果有一种方法或者措施,既能隔离异源花粉又能保证群体内个体间相互传粉,避免自交,保障繁殖前后的群体具有最大的遗传相似性,而且较传统方法省工,对于玉米种质资源的更新繁育与保存研究具有重要意义。

玉米的雌花袋如缩小的“蚊帐”,是为防止雌穗花丝接受异源花粉而设计的隔离工具,雄花袋的作用是收集新鲜花粉。如果把雌花袋放大成大“蚊帐”,罩住繁殖的整个群体或小区,就能达到既隔离异源花粉,又省去雌穗套袋、采集雄穗花粉和雌穗花丝授粉的过程。事实上,用网罩隔离异源花粉的方法,在一些作物中早有报道。魏守恩等[2]在向日葵舌状花即将展开时,用60目(250 μm)的网袋罩住花盘,用受体材料姊妹株的花粉为小花授粉,然后割掉授粉后的小花花柱,把供体材料的DNA提取液涂抹到种子钝端花柱断面,再为花盘重新套上网袋,培育出了比原品种含油率高约4%的新的不育株。马缘生等[3-4]在纱网或网棚隔离下,研究了异花授粉作物大白菜、甜荞麦、薏苡、常异花授粉作物多花菜豆的繁殖群体、授粉方式、收获种子与原种子的同工酶,指出荞麦在网罩内的适宜繁殖群体为50~100株,家蝇传粉;大白菜宜采用50~100株,人工套袋链式杂交授粉,而不是网罩隔离混合授粉;多花菜豆宜采用50株以上,全封闭网棚,蜜蜂传粉;薏苡也为风媒植物,秆高大,难封顶,在网罩隔离下生产的种子与原种在主要性状上存在极大的差异,因而不宜采用网罩隔离方式繁殖。汪德锋等[5]报道了孔径75、48、38 μm的防虫网隔离水稻花粉的效果,指出水稻花粉漂移频率与风向、风速大小密切相关,下风口的花粉漂移频率显著高于上风口的漂移频率,建议在生产水稻原种时宜采用孔径48 μm的防虫网阻挡异源花粉。贺永录[6]报道:180目(80 μm)的网室可有效地隔离常异花授粉作物蚕豆的异源花粉。王甲玺[7]报道:隔离网室加蜜蜂辅助授粉,能有效提高甜荞麦原原种的种子纯度。

根据兰盛银等[8]的观察,玉米花粉粒的直径为80~85 μm;而林均安[9]认为玉米花粉粒的直径为80~100 μm;陈敏[10]等则认为是70~90 μm。但是,目前还没有利用网罩隔离玉米花粉的报道。所以,委托网袋加工企业制作了长5 m、宽1 m、高2.5 m,目数200、240、300目,分别相当于75、61、48 μm的3种规格聚乙烯网罩。试图开展玉米人工套袋授粉替代方法的研究,探讨利用网罩隔离玉米花粉的可行性,以及网罩对玉米花粉散落和群体遗传结构可能造成的影响,以便在玉米种质资源更新繁殖过程中既能更好地保持繁殖对象的遗传完整性,又能降低人为失误,节约人工成本。

1 材料与方法

1.1 试验材料

参试玉米材料云玉黑甜二号,为云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所(本课题组)以芒市黑糯玉米和泰国白甜玉米,通过品种间杂交、自交,于2010年选育成的黑粒甜玉米。养派四行玉米为2015年本课题组在云南普洱市孟连县勐马镇芒海村养派组收集到的糯玉米地方群体,据说在当地已有很悠久的种植和利用历史。主要表现为糯性、口感好,皮薄、穗小、粒小、粒少,果穗多数4~8行,产量极低。小白糯、爆裂玉米和花包谷为云南省农业科学院作物种质资源中期库保存的云南省泸水县、永平县和宁蒗县的地方品种,保存编号分别为230658-1442、231497-837和231752-1929。白糯玉米为丢失产地和保存编号等信息的地方品种。

1.2 田间试验设计

试验1:在面积约为6 m×75 m的优异资源云玉黑甜二号展示田中央,间隔选取3个小区,每区行长5 m、窄行40 cm、塘距40 cm、宽行1 m,包括48株玉米。在玉米植株临近抽雄时,分别用200、240和300目的网罩,从植株顶部住下罩住整个小区的全部植株,并将网罩四角及两面中部系于玉米植株根部,以防被风刮走,网罩多余的部分则随意盖在植株顶部,可随风飘动,没有被完全固定。然后,每2~3 d解开系绳,钻入罩内,观察并摘除露出剑叶鞘的雄穗。直到果穗成熟后,摘除网罩,收获罩内植株所结的果穗,观测并记录果穗粒数,以罩外开放授粉的同品种、人工套袋授粉的其他品种的果穗籽粒为对照,判断网罩隔离花粉的效果。

试验2:在上述优异资源云玉黑甜二号,面积约为6 m×75 m的养派四行玉米展示田的中央,随机选取未抽丝的雌穗10穗,分别用15 cm×10 cm×5 cm的200、240和300目的小网袋,将雌穗顶端套入袋内,再将网袋开口端固定在雌穗后的茎秆上。待网袋外的其他果穗成熟后,收获袋内果穗,观测并记录果穗粒数,也用袋外开放授粉的同品种果穗、人工套袋授粉的其他品种的果穗籽粒为对照,判断网袋隔离花粉的效果。

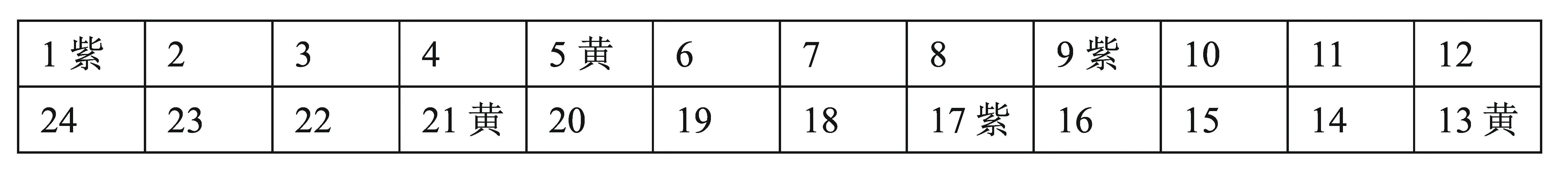

试验3:试验材料为花包谷。在行长5 m、窄行40 cm、塘距40 cm、宽行1 m的小区内,按第1穴播种2粒紫色种子,第2~4穴每穴播种2粒白色种子,第5穴播种2粒黄色种子,第6~8穴又每穴播种2粒白色种子,第9穴再播种2粒紫色种子的顺序,共播种24穴48粒种子(图1)。在玉米植株快抽雄时,用240目的网罩将整个小区的植株罩住,为防止网罩被风吹走,网罩也被不完全固定。随后每2~3 d解开系绳,钻入罩内,观察并摘除由白色种子的植株抽出的雄穗,留下紫色和黄色种子的植株的雄穗。直到果穗成熟后,摘除网罩,分穴收获罩内白色种子的植株所结的果穗,观测并分别记录每穴收获果穗的籽粒颜色及数目,以在白色种子的植株上获得的紫色和黄色籽粒占所在穴籽粒数的比率表示雄穗使周围雌穗授精的授粉率,以紫、黄色种子所在穴至白色种子所在穴的距离表示雄穗花粉散落的距离,判断网罩对玉米花粉散落的影响。

图中数字表示穴号,紫和黄:表示该穴播种的种子颜色,剩余为播种白色种子的穴位

试验4:将小白糯、爆裂玉米和白糯玉米种植成3×3个小区,每区行长5 m、窄行40 cm、穴距40 cm、宽行1 m,包括48株。在喇叭口时期,随机采集每区20~30株的约半个叶片,保藏在-20 ℃冰柜中待用。然后,在小区四角将高30~50 cm的竹竿打入地里,再将长5 m和50 cm左右的竹竿各2根,横架并捆扎在离地面50 cm左右的4根直立的竹竿上。抽雄时,用200、240和300目的网罩,由上至下分别套住每一个材料的各1个区,并将网罩由上自下拉紧并捆绑在已准备好的竹架上,使网罩和玉米植株都不能随风摇动,即网罩被完全固定。成熟时,混合收获罩内的果穗,待用。

1.3 DNA提取、SSR引物筛选与PCR扩增

将试验4保藏留用的每区植株的叶片用液氮磨碎,置于-20 ℃保存备用。然后,将收获的该试验的每区每果穗3~5粒种子,在25~30 ℃的培养箱中萌发、生长7 d,剪取幼叶及芽,也用液氮磨碎,保存在-20 ℃的冰箱中待用。

用北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司生产的“新型植物基因组DNA快速提取试剂盒”,按照生产商的使用说明提取参试材料叶片和种子的DNA,用NY/T 1432─2014《玉米品种真实性鉴定SSR标准》推荐的40对引物和PCR反应程序,扩增3个参试材料的叶片混合DNA,5% PAGE凝胶电泳和银染色法检测扩增产物,筛选出条带清晰、粗亮的17对引物备用。

用上述筛选到的SSR引物及相同的PCR反应程序,扩增每区植株的叶片混合DNA及其收获种子的混合DNA。具体反应体积为20 μL,包括ddH2O 5.3 μL、10×Buffer 1 μL、dNTP 0.2 μL、Taq酶0.25 μL、SSR前后引物共1.25 μL、DNA 2 μL。反应程序为94 ℃预变性5 min,1次循环;94 ℃变性40 s,60 ℃退火35 s,72 ℃延伸45 s,进行35次循环扩增反应;72 ℃延伸10 min。

1.4 SSR带型读取

在凝胶电泳图谱上,比较叶片和种子的SSR带型,如果两者有差异记为“+”,无差异记为“-”。由于玉米植株的叶片DNA代表了上一代或亲代的遗传信息,而在植株上收获的籽粒的DNA代表了下一代或子代的遗传信息。因此,如果两者的带型不一致,就预示着子代在遗传结构上发生了改变,而改变的程度用有差异的带型数占总带型数的比率表示。

2 结果与分析

2.1 不同孔径的网罩隔离玉米花粉的效果

随机调查了自然开放授粉的云玉黑甜二号的10穗籽粒数(CK1),为102~399粒;养派四行玉米10穗的籽粒数(CK2),为80~187粒。另外,调查了50株群体且周围种植有众多其他品种的缅甸四棱玉米,人工套授粉的22穗的籽粒数(CK3),共1356粒,变幅6~137粒,其中杂籽99粒,占总数的7.3%。

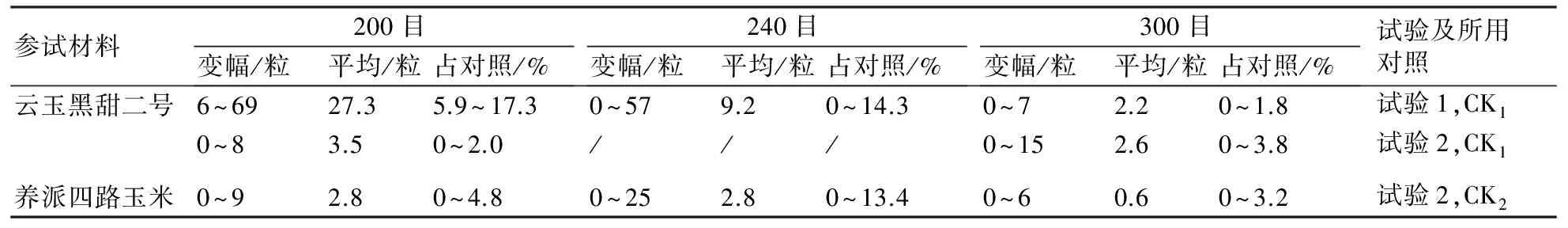

由于去雄时使一些植株夭折,所以在试验1中200目网罩内只收获到云玉黑甜二号的9个果穗,平均每穗结籽27粒,变幅6~69粒,占CK1的5.9%~17.3%;在240目网罩内收获到29穗,平均每穗9.2粒,变幅0~57粒,占CK1的0~14.3%;在300目网罩内收获到11穗,平均每穗2.2粒,变幅0~7粒,占CK1的0~1.8%(表1)。

在试验2中,在200目袋内收获到云玉黑甜二号4穗(收获时发现一些雌穗的花丝伸出了袋外,不纳入统计),平均每穗3.5粒,变幅0~8粒,占CK1的0~2%;在300目袋内收获9穗,平均每穗2.6粒,变幅0~15粒,占CK1的0~3.8%。在200目袋内收获养派四行玉米9穗,平均每穗2.8粒,变幅0~9粒,占CK2的0~4.8%;在240目袋内收获10穗,平均每穗2.8粒,变幅0~25粒,占CK2的0~13.4%;在300目袋内收获10穗,平均每穗0.6粒,变幅0~6粒,占CK2的0~3.2%(表1)。

表1 在不同网罩内收获的玉米单果穗的籽粒数

注:/表示无。

从表1可以看出,随着网罩(袋)目数增加或孔径减小,罩(袋)内参试材料每穗粒数及占对照的比例逐渐减少,罩(袋)外的玉米花粉穿过网罩进入罩(袋)内并使雌花授粉结籽的机会也愈小,网罩(袋)隔离玉米花粉的效果愈加明显。其中,300目网罩的隔离效果最好,在300目网罩内,每穗粒数只相当于自然开放授粉的对照穗粒数的0~4%;结籽最多的云玉黑甜二号为15粒,与CK1的102和399粒相比,相当于网罩阻挡了85.3%~96.2%的罩外花粉进入罩内。但是,如果周围种植有其他玉米,300目的网罩仍然可使罩内的云玉黑甜二号产生4%~15%的异源籽粒。这个比例的下限虽然比CK3低1.8倍,但上限却比CK3高2倍。

2.2 不同孔径的网罩对玉米花粉散落的影响

由表2看出,第4穴的植株结出的紫色籽粒占总数的35.4%,紫色花粉可能来自第1穴紫色种子的植株;第6穴的占2.1%,紫色花粉可能来自第9、17穴紫色种子的植株;第12穴的占57.1%,紫色花粉可能来自第9穴紫色种子的植株。第1至第4穴、第6至第9穴、第9至第12穴,距离都是120 cm,第17至第6穴的距离为80 cm左右,这说明紫色种子的植株的雄穗花粉能散落到80~120 cm的范围。第2穴植株结出的黄色种子占总数的6%,黄色花粉可能来自第5穴和第21穴黄色种子的植株;第2穴距离第5穴120 cm,第21穴距离第2穴80 cm左右;第8穴的黄籽占9%,黄色花粉可能来源于第5穴的黄色种子的植株,两者相距120 cm;第16穴的黄籽占7.3%,黄色花粉可能来源于第13穴,两者也相距120 cm。这说明黄色种子的植株的雄穗花粉也能散落到80~120 cm的范围。

但是,由于所用试验材料为花玉米,紫色和黄色的基因型是杂合的,其植株产生的花粉至少包含紫、黄和白色3种基因的配子,所以,试验中紫、黄色种子的植株的雄穗花粉能让80~120 cm的雌穗花丝授精的授粉率应在2.1%~57.1%之间。由此也说明,240目的网罩在不完全固定的方式下,对花粉的散落产生了一定影响。

表2 240目网罩内不同穴位的白色种子的植株结出的籽粒比率

注:表中顺序数字表示穴位;紫、黄:表示该穴播种的种子颜色; /表示未收获或者因植株夭折未收获到果穗;//表示前、中、后的数字分开,分别表示紫、黄和白粒占该穴籽粒总数的比率。

2.3 不同孔径的网罩对玉米群体遗传结构的影响

由表3可知,17对SSR引物在玉米植株的叶片及在200、240和300目网罩内植株上收获的籽粒之间,检测到有差异的带型数分别是小白糯9、9和11种,占带型总数的52.9%、52.9%和64.7%;爆裂玉米7、8和5种,占41.2%、47.1%和29.4%;白糯玉米11、14和13种,占64.7%、82.4%和76.5%。这表明在被完全固定的情况下,不论在何种孔径的网罩内生产的玉米籽粒,都出现了29.4%~82.4%的不同于亲代的遗传差异。所以,从遗传学角度上看,这些种子和它们的叶片之间的遗传相似性很低,几乎完全可以肯定它们之间不存亲子关系。因此,在被完全固定的情况下,网罩隔离造成了玉米群体遗传结构的明显改变。

表3 不同网罩内参试材料叶片和收获种子的SSR带型差异

注:+表示叶片和种子的带型有差异,-表示叶片和种子的带型无差异。

3 讨论

玉米花粉粒的直径大小,既有70~100 μm[8-10],也有61.4~88.5 μm[11],甚至40 μm[12]的文献报道。因此,不同品种,甚至同一品种不同雄穗分枝生产的花粉粒,其大小都有可能不同。本文试验所用3种孔径的网罩,在理论上能阻挡75、61、48 μm以上的花粉粒,但事实上即使隔离效果最好的300目网罩也只能阻隔85%~96%的花粉,仍有4%~15%的花粉能穿过此网罩,使罩内去雄植株授精结籽。这一方面说明在云玉黑甜二号和养派四路玉米群体中存在有直径小于48 μm的花粉粒;另一方面说明,如果试验1周围种植有多个且花期相近的玉米品种,这4%~15%花粉产生的籽粒便是异源杂种,这比人工套授粉出现的7.3%的误差大很多,不能满足玉米种质资源更新繁殖对保持遗传完整性的要求。因此,在今后的探讨研究中应考虑用大于300目,如400、500和600目,甚至更高目数的网罩做进一步的验证试验。

张士龙等[13]认为,在一般情况下一个玉米植株的雄穗花粉大多散落在本行之内。据张士龙等[14]的研究,雄穗使周围雌穗花丝达到100%授粉率的辐射半径是70 cm,花粉密度应在26粒/cm2以上,而达到90%~99%授粉率的有效辐射半径为70~170 cm,花粉密度为23~26粒/cm2。相比之下,在网罩被不完全固定的情况下,紫色和黄色种子的植株产生的雄穗花粉虽然也能散落到半径80~120 cm的范围,使周围雌穗授精结籽的授粉率为2.1%~57.1%,下降了很多。造成这种结果的主要原因可能是网罩限制了花粉的散落空间,因为留在植株顶部的网罩会给雄穗造成了一定的压力和束缚,使其不能完全随风自由摇动,减少了花粉散落的空间,而网罩四壁不但阻挡了风速,更进一步限制了花粉的自由散落。但是,如果能设法让罩顶比玉米的雄穗更高一些,也许能解决这个问题。

一个玉米种质资源群体虽然内部个体间的遗传组成是高度异质的,但群体间的遗传成分又是相对稳定的。因而繁殖群体的大小及授粉方式等都会引起其遗传完整性的变化。在自然、开放授粉的大群体中,群体内的个体间能够依靠风力实现完全自由的随机交配,所以群体的遗传完整性可得以保持和延续。但是在小群体或有限繁殖群体中,由于个体数量减少,增加了发生自交的机会,导致群体中杂合体的比例减少、等位基因随机波动和丢失,使得群体的遗传结构发生随机改变[15-16],即遗传漂变。已有研究表明,在玉米种质资源繁殖更新过程中,200株的群体[15-16]及半同胞或姊妹间混合授粉能较好地保持其遗传完整性。本文用17对SSR引物扩增3种网罩内的植株叶片及收获的玉米籽粒的DNA,发现有差异的带型占29.4%~82.4%,这说明在网罩被完全固定的隔离模式下,参试材料原有的遗传结构遭到了严重破坏。其主要原因:一是在网罩被完全固定的情况下,网罩顶部及罩内玉米植株的雄穗不能随风摇动,使植株的雄穗花粉大都落到自己的雌穗花丝上,产生了大量的自交籽粒;二是罩外其他玉米花粉渗入罩内并使雌花授粉结籽,产生了部分异源杂种。所以,在今后的研究中,一方面要考虑网罩的固定方式,使玉米植株的雄穗有一定的散粉空间。另一方面也要考虑避免个体发生自交的管理方式,比如采取一半留雄,另一半去雄,或一穴中一株留雄、另一株去雄,或者双行中一行留雄、另一行去雄等管理方式,成熟时收获去雄植株的果穗籽粒留种以避免个体发生自交。另外,还要考虑网罩的合适孔径,以便满足玉米种质资源在更新繁育时对遗传完整性的要求。

[1] 石云素.国家库玉米种质资源的保护与利用[J].植物遗传资源学报,2011,12(3):322.

[2] 魏守恩,陈严.向日葵导入禾本科作物DNA研究初报[J].杂粮作物,2004,24(6):337-338.

[3] 马缘生,谭富娟,李灵芝,等.异花授粉作物大白菜和荞麦基因库种子繁殖技术研究[J].中国农业科学,2000,33(2):16-22.

[4] 马缘生,范传珠,王述民,等.五种作物基因库种子繁殖更新技术研究[J].植物遗传资源学报,2002,3(2):1-7,33.

[5] 汪德锋,雷新民,曹明,等.防虫网隔离对水稻花粉飘移的影响研究[J].广东农业科学,2016,43(8):16-21.

[6] 贺永录.春蚕豆青海12号种子网室隔离提纯技术[J].现代农业科技,2015(17):113,120.

[7] 王甲玺.甜荞麦原原种隔离网室繁殖技术[J].甘肃农业科技,2009(1):57-58.

[8] 兰盛银,徐珍秀,张荆陵.玉米花粉剥离扫描观察[J].华中农业大学学报,1986(1):7-9.

[9] 林钧安.扫描电子显微镜下玉米花粉形态[J].辽宁农业科学,1986(3):57.

[10] 陈敏.玉米花粉粒与蚕微粒子孢子相似性的初步观察[J].蚕学通讯,1995(4):9-11.

[11] 高阳,侯长希,王佳江,等.玉米花粉的功效及利用综述[J].安徽农学通报,2010(16):73-74.

[12] 刘志玲,付建华,陈良碧,等.三种禾本科植物花粉的结构比较[J].湖南师范大学自然科学学报,1999,22(1):70-74.

[13] 张士龙,董长信,张树光.玉米花粉的形态学特性及控制技术研究进展[J].黑龙江八一农垦大学学报,2005(2):28-32.

[14] 张士龙,王冰,李伟彦,等.玉米花粉量、散落分布及有效授粉范围研究[J].黑龙江八一农垦大学学报,2006(1):30-34.

[15] 马倩.玉米种质更新过程中遗传完整性变化的影响因素研究[D].北京:中国农业科学院,2005:2,73.

[16] 张晓宇.玉米地方品种不同繁殖群体量遗传完整性的研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2010:3,31.

(责任编辑:曾小军)

Influence of Different Apertures of Mesh Enclosure on Maize Pollen

LONG Wen-jie, ZHOU Guo-yan*, LEI Yong-tao, WU Shao-yun**, CAI Qing**

(Institute of Biotechnology and Germplasm Resources, Yunnan Academy of Agricultural Sciences / Yunnan Provincial Key Lab of Agricultural Biotechnology / Key Lab of Southwestern Crop Gene Resources and Germplasm Innovation, Ministry of Agriculture, Kunming 650223, China)

In order to explore the alternative methods of artificial bagging and pollination for maize, this study used polyethylene mesh enclosure with 200, 240 or 300 meshes (equivalently 75, 61 or 48 μm of aperture, respectively) to isolate the heterogenous maize pollens for maize varieties Yunyuheitian No. 2, Yangpaisihang, Xiaobainuo, Baolie and Bainuo. By comparing the grain number of fruit spikes on emasculated plants, the pollen scattering distance of maize plants whose staminate flowers were remained, and the difference in SSR banding pattern between the collected leaf and harvested grain from the same plants, the author studied the impacts of different mesh enclosures on the pollen isolation, pollen scattering space, and population genetic structure of maize plants. The results showed that 300 meshes of mesh enclosure could isolate above 85% of maize pollens, and its isolated effect was better; but the mesh enclosure still had a certain limiting and constraint action to the scattering space of maize pollens even if it was incompletely fixed; the genetic structure of maize population was altered obviously by the use of mesh enclosure which was completely fixed. Therefore, mesh enclosure can isolate maize pollens, but the proper fixed mode of mesh enclosure and the management method for avoiding individual selfing within population need to be further studied.

Mesh enclosure; Isolation; Maize; Pollen

2017-01-03

国家农作物种质资源平台(云南)(NICGR2016-030);云南省农业科学院专项(2016YFBZ003)。

隆文杰(1982─),男,重庆涪陵人,助理研究员,硕士,主要研究方向:玉米种质资源繁育与创新研究。*并列第一作者: 周国雁。**通讯作者:伍少云、蔡青。

S513

A

1001-8581(2017)04-0010-06