一种实现光学隐身的卫星构型设计

2017-04-14朱冬骏张占月赵程亮

朱冬骏,张占月,赵程亮,刘 瑶

(1.装备学院研究生管理大队,北京101416;2.装备学院航天指挥系,北京101416)

一种实现光学隐身的卫星构型设计

朱冬骏1,张占月2,赵程亮1,刘 瑶1

(1.装备学院研究生管理大队,北京101416;2.装备学院航天指挥系,北京101416)

目前对地球同步轨道(GEO)空间目标的探测和识别,主要依赖光学监视系统接收其反射的太阳光线.鉴于可见光反射原理,和空间目标可见光反射特性计算模型,提出光学隐身卫星设计策略,分别对卫星平台构型、太阳能帆板、半球形遮光罩进行设计,对整星外形进行仿真分析,最后提出分布式卫星的构想.结果表明,该卫星构型光学横截面积峰值达到0.082 m2,该构型设计具有较高的隐蔽性,不易被光学监视系统探测识别.

隐身技术;光学隐身;外形设计

0 引言

由于高轨卫星具有重要的战略价值,其安全和生存能力面临日趋严峻的威胁.目前国际上空间监视系统主要包括地基雷达系统、天基雷达系统、地基光学监视系统、天基光学监视系统.其中地基雷达监视系统受地理位置、探测距离、气象条件、能量约束等条件限制,难以观测高轨卫星,天基雷达系统受工作功率等条件的影响,更是无法执行空间观测任务[1].由此,光学监视系统成为对高轨卫星进行监测的主流装备.而迄今为止,对于光学隐身卫星的研究在中国乃至世界范围内尚处于起步阶段.因此,为了争夺空间优势、保证国家安全、突破敌方空间光学监视系统的监测,开展我国光学隐身卫星的研究具有重大战略意义.

1 隐身卫星现状分析

卫星隐身技术是指为降低卫星的微波、红外线、可见光等可探测信息特性所采用的综合技术,目的在于最大限度地降低敌方探测系统的截获概率或使其探测距离大为缩短,来提高卫星的生存能力.卫星隐身技术主要包括:光学隐身技术、雷达隐身技术等[2].

通过对国内外隐身卫星的现状调查研究,发现国外隐身卫星发展的较早较成熟,中国则起步较晚.国外目前对于雷达隐身卫星的设计基本趋于成熟,例如美国的“朦胧计划”,现已经发展到第三代,但是“朦胧计划”对于卫星光学隐身性能考虑较少,目前国际上对于光学隐身卫星的设计方面也并未开展相关研究,基本处于空白阶段.

2 空间目标OCS定义式

空间目标光学可见性分析,是光学隐身卫星指标设计和性能分析的前提.目前国外通常采用光学横截面积OCS(optical cross section)这一参量来表征空间目标在太阳光照条件下的光学可见性[3].OCS能够全面反映目标表面材料及其几何结构、形状等多种因素对目标光学可见性的影响.

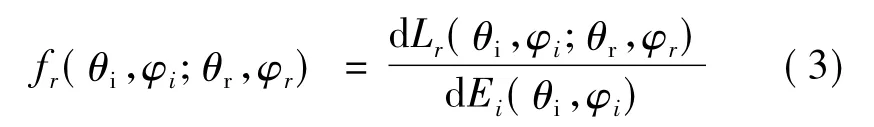

设太阳光照条件下目标表面材料的双向反射分布函数(BRDF)只与的θi和θr有关,则根据BRDF的定义式可得:

BRDF定义为反射光辐亮度和入射光辐照度的比值,数学表达式为:

式中:θi,φi分别为入射天顶角和方位角;θr,φr分别为反射天顶角和方位角;dLr是面元dA经照射后沿(θr,φr)方向在立体角ωr内的反射辐亮度,单位为W/(m2·sr);dEi是入射光沿(θi,φi)方向在立体角ωi内入射到面元dA上的入射辐照度,单位为W/m2;fr是一个微分量,单位为sr-1,其取值范围为从零到无穷大,不能直接测量.

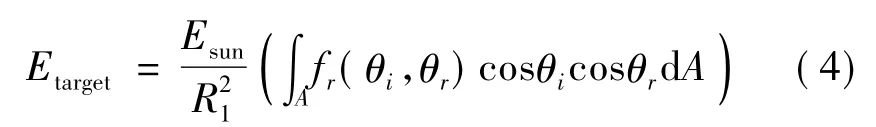

空间目标受到太阳照射,在点目标探测的情况下,探测器接收到的空间目标的总辐照度为:

式中,Esun为太阳光在目标处的辐射照度,R1是探测距离,fr(θi,θr)是面元dA的BRDF,θi为入射天顶角,θr为反射天顶角.

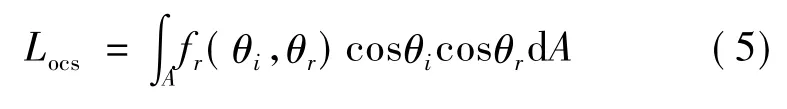

括号内的表达式仅与目标表面材料种类、外形结构和尺寸以及太阳光入射方向和观测接收方向有关,而与可见光探测系统的具体参数以及距离无关.因此,将其作为空间目标可见光学散射截面OCS的定义式:

3 光学隐身卫星的外形设计

3.1 光学隐身卫星的设计策略

光学隐身,就是通过降低卫星表面的观测亮度,使目标的光学辐射特征融于背景中,使探测仪器不能从背景中发现目标[4].具体设计策略可以分为以下3个方面.

3.1.1 外形设计

(1)通过对卫星的外形和结构进行合理的设计,减少对可见光的反射或辐射,从而实现隐身目的[5].

a)平面比曲线对太阳相位角更为敏感,随着相位角的变化,平面的光学亮度变化最为剧烈,在设计时应减少关键部位的平面面积.

b)对卫星进行一体化设计,减少裸露卫星表面的悬挂物,尽量将载荷安装在本体内部,保持接触面平滑过渡.

(2)将卫星设计成太空垃圾或是隐藏有效载荷,减少对方对卫星的观测度,使之产生判断失误.

3.1.2 材料选择

表面材料属性是卫星光学特性的影响因素之一,因此可以从材料选择的角度出发,在满足热控情况下,选择合适的材料达到卫星表面低亮度要求.

a)针对卫星的某些特定部位采用不同的材料,以减少卫星光学亮度值.

b)利用国内外研究的卫星表面低亮度材料.

3.1.3 遮挡干扰处理

在卫星本体上安装卫星遮光罩及其辅助装置,其目的是抑制卫星的可见光特征,使天基监视系统无法探测到卫星.将关键的有效载荷包裹起来,使对方无法获知其存在.在观测方向上设置一定的屏障,使观测星无法对目标星进行观测.

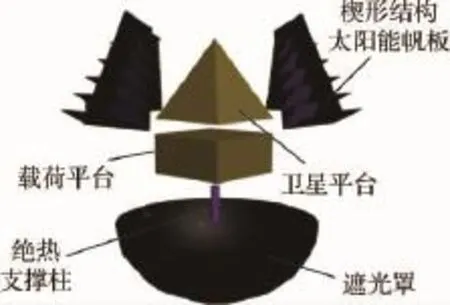

3.2 卫星平台构型选择

卫星由若干分系统(或系统)组成,按基本功能划分,分系统可分为有效荷载和保障系统两大类:有效荷载是直接执行特定任务的分系统;保障系统是为有效荷载正常工作提供支持和保证的各分系统的总称[6].因此,卫星通常可划分为有效荷载和卫星平台两大部分.参考美国“朦胧”计划雷达隐身卫星,选用棱锥体结构作为本设计光学隐身卫星的卫星平台,如图1所示.

图1 卫星平台及有效载荷示意图Fig.1 Schematic diagram of satellite platform and payload

3.3 楔形结构太阳能帆板设计

(1)常规太阳能帆板为普通平面结构,当太阳光照射时,帆板将会把大部分入射光线反射出去,在某些角度产生镜反效应,不利于光学隐身.

(2)本设计为进一步提高、优化卫星平台的光学隐身性能,设计了一种楔形结构太阳能帆板,并将其贴附在卫星平台表面,如图2所示.

图2 楔形结构太阳能帆板三维示意图Fig.2 Schematic diagram of the wedge structure of solar panels

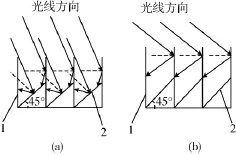

为更好的对楔形结构太阳能帆板的光学隐身原理进行分析,图中太阳能帆板为表面涂有吸光涂层的黑色挡板、砷化镓太阳能电池片,两者呈45°安装,构成楔形结构太阳能帆板.

如图3(a)所示,当太阳俯仰角大于45°照射时,太阳光线射入楔形结构太阳能帆板内,在楔形结构内经黑色挡板或电池片多次反射,只有极少部分光线由于漫反射或吸收不完全等原因射出,从而达到光学隐身目的.

如图3(b)所示,当太阳俯仰角小于45°照射时,绝大部分太阳光线射在涂有吸光材料的挡板上,只有极少部分光线由于漫反射或吸收不完全等原因射出,从而达到光学隐身目的.

图3 楔形结构太阳能帆板反射光线示意图Fig.3 Schematic diagram of wedge structure of solar panels reflecting light

3.4 半球体扇式遮光罩设计

由于安装在卫星平台下部的有效载荷本身并不具备隐身性能,因此在卫星主体结构底部安装半球体扇式遮光罩,将底部有效载荷完全包覆起来,从而实现载荷平台的光学隐身性能.该遮光罩的特点是可以像扇子一般自如地进行展开与收缩.半球体扇式遮光罩的具体结构如图4所示.半球体扇式遮光罩的具体展开过程如图5所示.

图4 半球体扇式遮光罩完全展开示意图Fig.4 Schematic diagram of fully expanded hemisphere style hood

图5 半球体扇式遮光罩展开过程示意图Fig.5 Schematic diagram of the hemisphere hood expansion

遮光罩采用半球体扇式结构,在实现完整包覆卫星有效载荷的同时,又可以加强散热性能,其表面由厚度为1 mm的轻质合成薄膜构成,薄膜外表面涂覆厚度为0.05 μm的吸光涂层材料,材料选取“梵塔黑”,吸光率为99%.非执行特殊任务期间遮光罩保持收缩状态,卫星有效载荷可进行观测、成像、定位等日常任务.待需要执行特殊任务时,光学隐身卫星可以机动到目标卫星附近,对目标进行干扰.在机动过程中,遮光罩自行展开,减少反射光线,降低卫星光学亮度以达到光学隐身目的.当任务结束后,遮光罩收缩回初始状态,在变为普通卫星的同时,保持卫星正常热控需求.

3.5 光学隐身卫星的整体外形仿真分析

光学隐身卫星构型由楔形结构太阳能帆板、卫星平台、载荷平台、绝热支撑柱和遮光罩等构成.在锥形卫星平台表面安装楔形结构太阳能帆板,增大了太阳光吸收面积,降低了平台光学亮度,提升了卫星隐身性能.载荷平台部分主要依靠具有可收缩性的遮光罩来降低其光学亮度,利用遮光罩完整包覆来实现光学隐身效果.

为更好的对本设计进行展示,首先展示不使用材料的卫星整体构形,如图6.

图6 不考虑材料的卫星整体结构图Fig.6 Structure of the satellite without considering the material

接着展示最终设计的卫星整体结构图如图7.

图7 卫星整体结构图Fig.7 Structure of the satellite

光学隐身卫星的结构几何参数如下:载荷平台,底面长1 m、宽1 m、高0.5 m;卫星平台,底面长1 m、宽1 m、高1 m;绝热支撑柱,半径0.05 m、高0.48 m;遮光罩,直径 2.06 m;楔形结构,间隔0.2 m,高0.4 m;卫星总体积为1 m3.

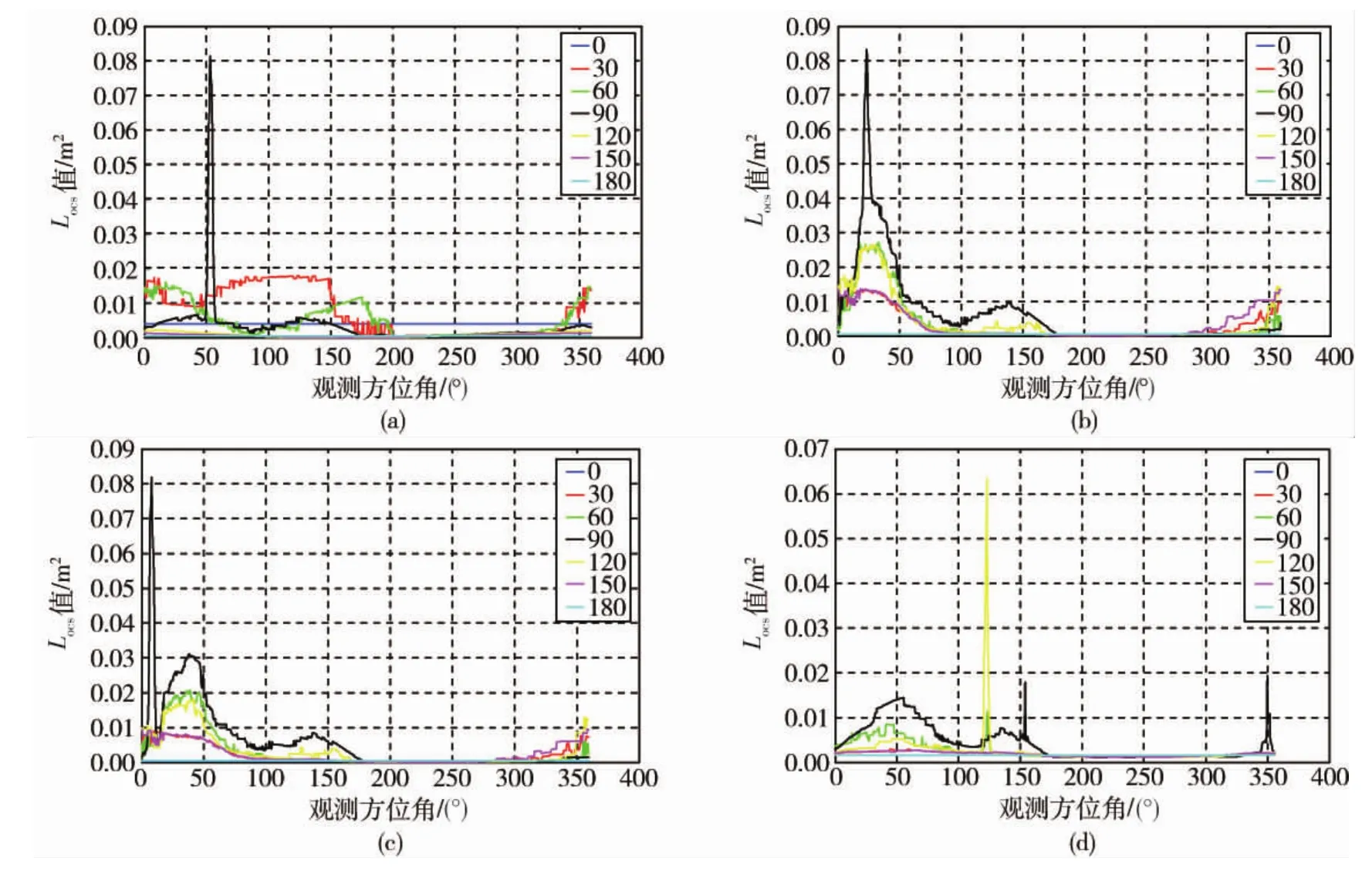

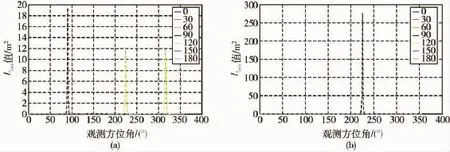

图8中(a)~(f)分别为太阳方位角取90°,太阳俯仰角取0°,30°、45°、60°、90°(太阳在上方垂直照射)、-45°时,光学隐身卫星整体的 OCS值(Locs)变化.其中设置观测俯仰角为0°、30°、60°、90°、120°、150°、180°,观测方位角从0°到360°变化.

从图8中可以看出,(a)~(f)中卫星OCS峰值分别为 0.08 m2、0.082 m2、0.08 m2、0.06 m2、0.018 m2、0.002 8 m2.其中,当太阳俯仰角在0°以下时,光线照射到底部的半球形遮光罩,其在各个太阳俯仰角的OCS值变化均一致,因此图(e)取太阳俯仰角取-45°即可代表太阳光从卫星斜下方射入时的卫星整体OCS值变化.由此可以得到本设计全角度光学隐身卫星的最大OCS达到0.082 m2.

图8 太阳方位角为90°时,整星OCS值变化Fig.8 Variation of OCS value of the satellite when the solar azimuth is 90

美国“朦胧计划”隐身卫星进行光学性能仿真,与本设计光学隐身卫星对比,取“朦胧星”与本设计光学隐身卫星体积相同,其构形如图9所示.

设置“朦胧星”太阳能帆板材质为砷化镓,本体材质为聚酰亚胺薄膜,均与本设计光学隐身卫星对应部位的材质相同,下面对其进行OCS仿真.

图10(a)中为太阳方位角取90°,太阳俯仰角取-90°(垂直卫星锥形尖顶照射)时,光学隐身卫星整体的OCS值变化,(b)中为太阳方位角取90°,太阳俯仰角取-45°时,光学隐身卫星整体的OCS值变化.其中设置观测俯仰角为0°、30°、60°、90°、120°、 150°、180°,观测方位角从0°到360°变化.

从图10中可以看出,“朦胧星”的OCS最高可以达到275 m2,即使太阳对星体尖锥垂直照射,OCS也达到了19 m2.

图9“朦胧计划”隐身卫星Fig.9 “Misty”stealth satellite

图10“朦胧计划”隐身卫星OCS仿真图Fig.10 OCS simulation of“Misty”stealth satellite

4 光学隐身卫星分布式构想设计

光学隐身卫星分布式构想设计可以考虑将卫星整体进行拆分与整合[7].拆分设计是围绕卫星的使命任务,把一个航天器的任务载荷、能源、通信、导航、计算处理等功能单元优化分解为多个模块.每个分离模块从本质上说仍然是一颗卫星,携带与航天任务相关的不同功能或资源,但是其体积可以只有原来的一半甚至更小,必然会降低光学亮度值.然后再采用物理分离、星群自由飞行、无线信息交换和无线能量交换方式,功能协同,资源共享,整合成一颗虚拟大卫星来完成特定的任务,甚至发展成为支持多样化空间任务的天基基础保障设施[8].

本设计采用异构分布式系统,系统内每个模块卫星配置可以不同,星群内各卫星不必保持严格编队构型,星间测量和控制精度要求不必很高,相对距离可以在米级至千米级之间变化,实现“自由飞行”[9].

光学隐身卫星分布式构想设计不仅可以减小卫星体积,降低光学亮度值,使运行在较低轨道的卫星实现光学隐身功能,还具有降低成本与风险、增强防御能力、提高生存能力等特点,其分布如图11所示.

图11 分布式光学隐身卫星设计示意图Fig.11 Schematic diagram of distributed optical stealth satellites

5 结论

本设计针对现有光学监视系统,采用了目前较成熟的卫星材料,通过分别设计卫星平台及载荷构型、体装式楔形结构太阳能帆板、半球体扇式遮光罩从而完成了对全角度光学隐身卫星的整体设计,极大的增强了卫星的光学隐身性能.在此基础上,提出了分布式光学隐身卫星的设计构想,进一步增强了卫星的光学隐身性能,使其在高轨运行时,可以实现对现有光学监视系统的完全隐身,大大加强了卫星的生存能力,弥补了目前国际上关于光学隐身卫星设计的空缺,具体创新点与设计亮点如下:

(1)卫星平台及载荷设计:选用棱锥体结构作为光学隐身卫星的卫星平台,既便于加工又利于体装式太阳能帆板的安装,使卫星在实现光学隐身效果的同时也可以兼顾一些雷达隐身性能,同时在卫星平台底部安装了长方体型载荷平台,以满足卫星的任务需求.

(2)楔形结构太阳能帆板设计:摒弃传统的可展开式太阳能帆板,采用体装式结构,将太阳能帆板贴附于棱锥体卫星平台表面,以减小光学隐身卫星的有效反射面积.同时设计了一种楔形结构的太阳能帆板,在保证了卫星能量供应的同时,又减小大部分射出光线,增强卫星的光学隐身能力.但楔形结构设计存在太阳能供给不足的问题,需进一步研究.

(3)半球体扇式遮光罩设计:设计了半球体扇式结构遮光罩,遮光罩表面由厚度为1 mm的轻质合成薄膜构成,薄膜外表面涂覆厚度为0.05 μm的高吸光率黑色材料.遮光罩可以实现自由伸缩,在卫星执行特殊任务时展开,以实现对光学隐身卫星有效载荷部分的遮挡,增强卫星的光学隐身性能,当任务结束时收回,以保持卫星的正常热控需求.

(4)光学隐身卫星的分布式设计:提出了分布式光学隐身卫星设计构想,通过星群编队,将整体式光学隐身卫星拆分为多颗微小的光学隐身卫星,在保证任务实现的同时,减小了光学隐身卫星的体积,在很大程度上提升了卫星的光学隐身特性,发挥了星群自主控制和天基自组织网络等技术的优势,既降低了卫星的成本与风险,也进一步增强了卫星的光学隐身能力,实现了全角度的光学隐身.

[1]李雁斌,江利中,黄勇.天基目标探测与监视系统发展研究[J].制导与引信,2012,33(3):50-60.LI Y B,JIANG LI Z,HUANG Y.Study on the development of the space target detection and surveillance system[J].Guidance and Fuze,2012,33(3):50-60.

[2]HUANG H.Concept study on satellite stealth[J].Aerospace Electronic Warfare,2010(6):009.

[3]韩意,孙华燕.空间目标天基光学成像仿真研究进展[J].红外与激光工程,2012,41(12):3372-3378.HAN Y,SUN H Y.Space-based optical imaging simulation research progress of[J].Infrared and Laser Engineering,2012,41(12):3372-3378.

[4]袁家军.卫星结构设计与分析[M].北京:中国宇航出版社,2004.

[5]苏抗.微小卫星低可观测关键技术研究[D].南京:南京航空航天大学,2011.SU K.Research on key technology of small satellite[D].Nanjing: NanjingUniversityofAeronautics&Astronautics,2011.

[6]郑侃.隐身微小卫星结构设计关键技术研究[D].南京:南京航空航天大学,2011.ZHENG K.Stealth structure of micro satellite design research on the key technology of[D].Nanjing:Nanjing University of Aeronautics&Astronautics,2011.

[7]王彩云,廖文和.隐身卫星的现状及其在空间攻防中的应用[J].航天电子对抗,2011,27(4):17-19.WANG C Y,LIAO W H.The present situation of the stealth satellite and its application in space attack and defense[J].Aerospace Electronic Warfare,2011,27 (4):17-19.

[8]MICHELI D,PASTORE R,GRADONI G,et al.Reduction of satellite electromagnetic scattering by carbon nanostructured multilayers[J].ActaAstronautica,2013,88(3):61-73.

[9]姚骏,崔伟,满孝颖,等.新型卫星结构设计技术[J].中国空间科学技术,2010,30(3):70-75.YAO J,CUI W,MAN X Y,et al.A new technique for the design of satellite structure[J].China Space Science and Technology,2010,30(3):70-75.

[10]王勇.“TXZ”微小卫星结构设计与分析[D].南京:南京航空航天大学,2007.Wang Yong.Design and analysis of the micro satellite structure of“TXZ”[D].Nanjing:Nanjing University of Aeronautics&Astronautics,2007.

A Satellite Configuration Design for Optical Stealth

ZHU Dongjun1,ZHANG Zhanyue2,ZHAO Chengliang1,LIU Yao1

(1.Department of Graduate Management,Equipment Academy,Beijing 101416,China; 2.Department of Space Command,Equipment Academy,Beijing 101416,China)

At present,the detection and recognition of Geosynchronous orbit space target mainly depend on the optical monitoring system to receive the reflected light from the sun.In view of the principle of visible light reflection and the calculation model of visible light reflection characteristic of space object,the design strategy of optical stealth satellite is proposed.The satellite platform configuration,solar panels and hemispherical hood are designed.The whole star shape is simulated and analyzed.Finally the concept of distributed satellites is put forward.The results show that the optical cross section(OCS)peak of the configuration reaches 0.082 m2,which has high concealment and is not easy to be detected and identified by optical monitoring system.

stealth technology;optical stealth;configuration design

V44

A

1674-1579(2017)01-0061-06

10.3969/j.issn.1674-1579.2017.01.010

朱冬骏(1991—),男,硕士研究生,研究方向为航天任务分析与设计;张占月(1973—),男,教授,研究方向为航天任务分析与设计;赵程亮(1991—),男,硕士研究生,研究方向为天基信息支援;刘 瑶(1993—),男,硕士研究生,研究方向为航天任务分析与设计.

2016-11-27