高校教师教学效能感与情绪劳动的关系研究?

2017-04-12郑满利

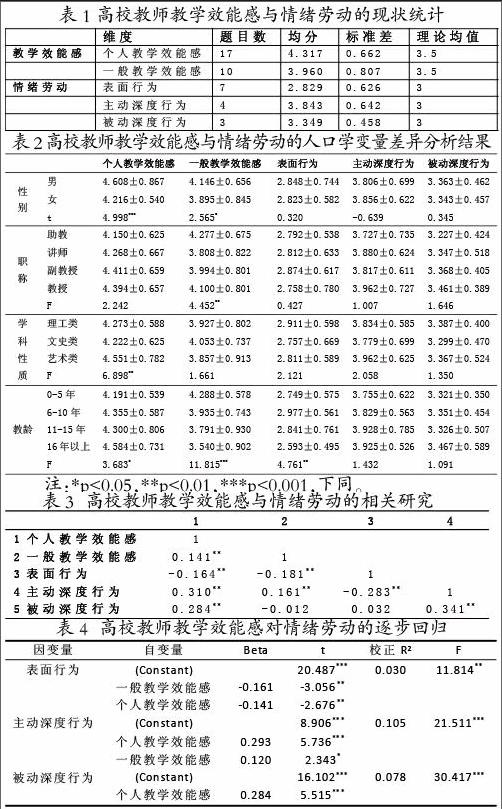

摘要:目的 探究教师教学效能感与情绪劳动的关系。方法 采用《教师教学效能感量表》和《情绪劳动策略量表》对高校350名教师进行调查。结果 (1)高校教师个人教学效能感显著高于一般教学效能感;情绪劳动策略上,采用主动深度行为最多,表面行为最少。(2)高校教师个人教学效能感存在显著的性别、学科性质和教龄差异;一般效能感存在显著的性别、职称和教龄差异;高校教师情绪劳动策略不存在显著的性别、职称、学科性质差异;不同教龄的高校教师表面行为存在显著差异。(3)高校教师教学效能感与表明行为存在显著负相关,与主动深度行为存在显著正相关,与被动深度行为部分相关。结论 高校教师教学效能感与情绪劳动存在显著关系。

关键词:高校教师;教学效能感;情绪劳动

基金项目:洛阳师范学院2014年教育科学研究基金项目。

中图分类号:G441 文献标识码:A 文章编号:

一、引言

情绪劳动(emotion work or emotional labor)一词最初是由Hoschschild(1979,1983)[1、2]提出的,指个人针对内外在情绪进行伪装与管理,以符合组织的规范与要求,进而使组织达到营利的目的的行为。由于教师在教学过程中需要控制自己的消极情绪(如愤怒、急躁),向学生展现积极的情绪(如热情、富有同情心等),因此教学过程是一种深刻的情绪活动,教师是高情绪劳动者[3-5]。

教师教学效能感是指教师在教学活动中对其能有效地完成教学工作、实现教学目标的一种能力的知觉与信念。[6] 研究发现[7、8],情绪劳动策略与教学效能感之间存在显著正相关,但在二者的因果关系,看法并不一致,刘衍玲[9]认为,教师情绪劳动是影响教学效能感的重要因素,但孟涛认为教师教学自我效能感影响教师工作时的情绪[10]。因此,對高校教师的教学效能感与情绪劳动关系进行研究,有助于完善教学效能感与情绪劳动的研究。

二、研究方法

1.被试

通过网络调查及问卷调查的方式在广州、四川、河南、北京等地调查高校教师共350人,其中男性90人,女性260人。助教44人,讲师146人,副教授134人,教授26人。理工农医类136人,文史类134人,艺术类80人。0-5年的共106人,6-10年的共114人,11-15年的共90人,16年及以上的共40人。

2.研究工具

(1)教学效能感量表

本研究采用由俞国良等人修编的教师教学效能感量表[11],该量表包括两个维度,即一般教学效能感和个人教学效能感,量表共27个项目,其中16个项目采用了反向计分,量表采用Likert6级计分,1为完全不赞成,6为完全赞成。总量表的内部一致性信度系数为0.77,一般教学效能感和个人教学效能感量表的内部一致性信度系数分别为0.74和0.84。

(2)情绪劳动策略量表

情绪劳动策略量表[12](Emotional Labor Scale)是由Diefendorff(2005)编制的,量表共14个题目,包含三个维度,表面行为、主动深度行为、被动深度行为。量表采用五级评分制,总量表的信度系数为0.79。

3.数据统计与处理

采用SPSS16.0对调查数据进行独立样本t检验、方差分析、皮尔逊积差相关分析及回归分析。

三、结果

1.高校教师教学效能感与情绪劳动的现状分析

研究结果表明,高校教师的教学效能感总体上处于中等偏上水平,个人教学效能感显著高于一般教学效能感(p<0.001)。情绪劳动策略的使用上,主动深度行为>被动深度行为>表面行为(p<0.01)。

2.高校教师教学效能感与情绪劳动的人口学变量差异分析

从表中可以看出,高校教师个人教学效能感存在显著的性别、学科性质和教龄方面的差异。男教师个人教学效能感高于女教师;艺术类教师得分显著高于理工类和文史类教师(p<0.01);16年以上教龄的教师个人教学效能感显著高于0-5年的教师和11-15年的教师(p<0.05)。

高校教师一般效能感存在显著的性别、职称和教龄方面的差异。男教师一般教学效能感高于女教师;助教的一般教学效能感显著高于讲师和副教授(p<0.05)。0-5年教龄的教师显著高于其它教龄的教师(均p<0.01),6-10年教龄的教师显著高于16年以上教龄的教师(p<0.01)。

表2结果表明,高校教师情绪劳动策略不存在显著的性别、职称、学科性质差异。不同教龄的高校教师表面行为存在显著差异,进一步的事后研究表明,讲师的表面行为得分显著高于助教和教授(p<0.01),副教授表面行为得分显著高于教授(p<0.05)。

3.高校教师教学效能感与情绪劳动的关系研究

研究结果表明,表面行为策略与个人教学效能感和一般教学效能感均存在显著负相关,主动深度行为与个人教学效能感和一般教学效能感均存在显著正相关,被动深度行为与个人教学效能感存在显著相关,与一般教学效能感相关不显著。

以情绪劳动的三种策略分别为因变量,教学效能感两个维度为自变量进行逐步回归,结果如下表所示:

从回归结果可以看出,一般教学效能感和个人教学效能感对表面行为和主动深度行为的影响较为明显(3.0%、10.5%),而被动深度行为仅受个人教学效能感的影响(7.8%)。

四、讨论

1.高校教师教学效能感与情绪劳动的现状分析

本研究结果表明,高校教师教学效能感水平总体较好,个人教学效能感高于一般教学效能感。个人教学效能感是指教师对自己教学效果的认识和评价,即教师具备有能力教会学生学习的信念,而一般教学效能感是教师对教与学的关系、对教育在学生发展中的作用等问题的一般看法与判断。[11]对个体的积极信念与个体教学过程中的经验及强化有关,而一般教学效能感则与生活中的教育价值观念的承袭有关。

在情绪劳动策略使用的研究发现,教师在使用情绪劳动的不同策略时,主动深度行为和被动深度行为最多,较少使用表面行为策略[13-16],对特殊教育教师研究也得到了一致的结论[17]。本研究得到了较为一致的结果。说明在教学过程中,教师情绪劳动具有较为一致的特点。

2.高校教师教学效能感与情绪劳动的人口学分析

本研究结果表明,教学效能感存在着显著的性别差异。这是因为社会文化对男女的角色期望不同,造成了女性对自己能力的低估。另外,女性更为敏感,更注重教学过程中的细节和个体感受,如果教学过程中出现一些不完美的细节,就会让女性教师的自我评价降低,造成低教学效能感。

本研究结果表明,教龄因素对教師一般教育效能感和个人教学效能感有不同的影响。随着教龄的增加,教师的一般教育效能感呈下降趋势,而个人教学效能感表现出上升的倾向。这与俞国良[11]、蒋灵慧[18]等人的研究较为一致。

人口学变量分析结果表明,高校教师情绪劳动在性别、职称、学科性质等方面不存在显著差异,而表面行为在教龄方面存在显著差异。这与陈晓宁[19]、吴欣[20]的研究部分一致。这与调查被试、研究工具的不同有一定关系,而本研究是对高校教师整体进行了抽样调查,具有整体和全面性的特点。

3.高校教师教学效能感与情绪劳动的相关研究

本研究结果表明,表面行为与个人教学效能感和一般教学效能感均存在显著负相关,主动深度行为与二者存在显著正相关,被动深度行为与个人教学效能感存在显著正相关,与一般教学效能感相关不显著。回归分析结果表明,对于被动深度行为来说,个人教学效能感的影响更为明显,而与一般教学效能感的关系则不显著。本研究结果与刘衍玲、徐屿仙[21]等人的研究结果并不完全一致。教学效能感高的教师,在工作中往往持有积极的情绪特点,在教学过程中主动调节个体的情绪状态,或采用自然表达情绪的方式进行教学,即采用主动深度行为或被动深度行为的情绪劳动策略。但是教学效能感低的教师在工作中往往感到焦虑和恐惧[22],为了符合教学要求,教师就会采用较多的表面行为策略。因此教学效能感和表面行为之间存在显著负相关,而与主动深度行为存在显著正相关。因此提升教师的教学效能感有助于教师情绪劳动策略的优化选择。

作者简介:郑满利(1978- ),女,洛阳师范学院教育科学学院讲师,硕士。研究方向:发展与教育心理学。