阿赫玛托娃的16幅素描像:生命的史前史

2017-04-11肖楚舟

肖楚舟

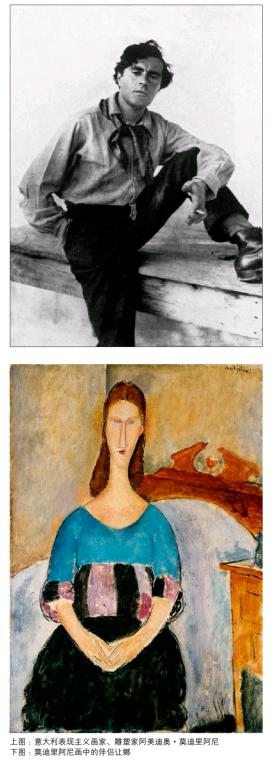

莫迪里阿尼与阿赫玛托娃的交集始于1910年,终于1911年夏天。相遇之时,26岁的画家和21岁的诗人,一个尚未在先锋艺术的浪潮中看清方向,一个刚跟着丈夫踏进彼得堡的诗歌圈。仅凭着两颗年轻灵魂的简单直觉,他们有了一场短暂的相遇。莫迪里阿尼为阿赫玛托娃画了16幅素描;而阿赫玛托娃在去世前两年写下的回忆录中,将这段流淌着灵感的巴黎邂逅称为“我们生命的史前史”。

为“俄罗斯的月亮”女诗人阿赫玛托娃画过肖像的画家不计其数。用她的门生布罗茨基的话说:“从阿美迪奥·莫迪里阿尼开始,在整整半个世纪里,众多的艺术家都在素描、油画、塑像、雕刻和相片中留下了她的身影。”莫迪里阿尼是第一位为阿赫玛托娃画像的画家,阿赫玛托娃则是他生命中第一位真正意义上的缪斯。

1965年,历尽坎坷终于重获诗歌话语权的阿赫玛托娃出版了最后一本诗集《光阴飞逝》。她在自己的众多肖像中,选择了54年前莫迪里阿尼画的铅笔素描作为诗集封面。一年后,阿赫玛托娃在莫斯科去世,这幅小小的素描一直挂在她家中壁炉上方,是诗人手中关于那个巴黎夏日仅存的纪念品。

“你对我,犹如魔力”

1910年5月18日,巴黎的咖啡馆里流动着一个神秘的话题:每76年一遇的哈雷彗星将在这一天掠过巴黎上空,这一年的慧尾格外接近地球,在天空中停留了六小时之久,街头巷尾的小报都将此解释为世界末日的不祥之兆。

旅居巴黎的意大利画家莫迪里阿尼前一年刚从蒙马特搬到河对岸的蒙帕纳斯,将大部分时间都消磨在蒙帕纳斯大道和拉斯帕伊大道交汇处的多摩咖啡馆和圆顶咖啡馆。圆顶咖啡馆的老板热衷于招待艺术家,允许莫迪里阿尼这样穷困的画家偷吃篮子里的面包,拿一文不值的画作抵饭钱。莫迪里阿尼的闲暇时间都在这些咖啡馆里与朋友们一同打发时间,在彗星即将降临的日子里,他给自己的资助人和保护人保罗·亚历山大写了一封充满讽刺口气的信:“亲爱的。彗星还没到(到六点差十分为止)。太可怕了。我周五绝对还能见到你——当然是在死了之后了。”

“一战”前的巴黎空气里弥漫着浓浓的伏特加味道。俄国人自彼得大帝以来对西方,尤其是对巴黎的热忱,在这个多灾世纪的开头,与狂热的革命念头搅和在一起,升腾成一团热烘烘的情绪,将巴黎居民裹挟在内。当个有俄国范儿的巴黎人成了件时髦事:法国人忙着翻译上个世纪的俄国巨匠的小说,从果戈理到契诃夫;在巴黎留学的列宁和托洛茨基们,用无政府主义者和革命家的姿态碾过大大小小的咖啡馆;1905年,安纳图勒·法朗士为被关进监狱的高尔基公开发声,颇有点俄国人的好辯之风;1909年,剧团经理谢尔盖·达基列夫将俄国芭蕾舞剧团带到巴黎,在接下来的一年中,《火鸟》《彼得鲁什卡》和《天方夜谭组曲》点燃了巴黎的剧院。

这个5月,新婚燕尔的俄罗斯女诗人阿赫玛托娃也在巴黎。4月,她随丈夫古米廖夫来到巴黎度蜜月,目睹了俄国芭蕾舞剧的热潮,在异国他乡欣赏了几场本国剧团的表演。但这段时长两个月的蜜月并不甜蜜。苦苦追求了阿赫玛托娃7年的古米廖夫称不上一个合意的爱人,她最终接受古米廖夫,可能只是因为外省的贫困生活让这个11岁就开始写诗的天才少女感到如同久居牢笼,而已经颇有名气的诗人古米廖夫于她来说,无异于通向圣彼得堡文学圈、巴黎和更多神秘远方的钥匙。1909年底,在古米廖夫动身前往东非考察之前,阿赫玛托娃突然答应了他的求婚,而到了次年结婚时,阿赫玛托娃自己也承认,可能因为订婚时间太久,古米廖夫已经对自己失去了热情。

巴黎的蜜月对这对诗人夫妻来说是一场同床异梦的旅行,他们仍然能在卢浮宫、塞纳河和埃菲尔铁塔里找到一种文艺青年圣地打卡般的乐趣,但除此之外,情感上的共鸣微乎其微。阿赫玛托娃在诗里讲得很清楚了:“他不喜欢孩子的哭泣,不喜欢马林果泡的茶,和女人的歇斯底里……而我是他的妻子。”

前往巴黎的车票是古米廖夫买的,但关于巴黎的梦,阿赫玛托娃留给了莫迪里阿尼。晚年她回忆起这段短暂的巴黎蜜月时,莫迪里阿尼几乎是其中最瞩目的一个关键词。这只能理解为一种隐约可以归因于爱情的注意力,尽管阿赫玛托娃从未将莫迪里阿尼定义为“恋人”。

没有人真正找到“俄罗斯的月亮”和“意大利的太阳”相遇的准确时间。1910年阿赫玛托娃仅在巴黎停留了两个月。5月,她与莫迪里阿尼可能通过某一位俄国友人在聚会上偶然相识,也可能因为两人都在东欧犹太人聚集的法吉艾尔公寓有工作室而结识。两人相交不深,只有过几面之缘,但莫迪里阿尼迅速迷上了这个灰眼睛、高鼻梁、爱拿第一人称写爱情诗的女人。

6月末阿赫玛托娃回到俄国,莫迪里阿尼开始不断给她写信。从秋天到冬天,雪花样的信件从巴黎不断飞向彼得堡,莫迪里阿尼惊讶于阿赫玛托娃洞悉人心的秉性,反复写道:“噢,传达思想,这只有您才做得到。”晚年阿赫玛托娃回忆起这些信件时,还能记得其中一句,她将其翻译为:“你对我,犹如魔力。”

1911年的初夏,阿赫玛托娃独身一人重返巴黎,有整整两周时间都与莫迪里阿尼共同度过。每当莫迪里阿尼夜里在巴黎街头漫步时,阿赫玛托娃能感受到他的脚步:“常常,每当我听到他在梦一般宁静的街道上的脚步声时,我便走向窗台,透过软百叶追随他的身影在我的窗下缓行。”

莫迪里阿尼的贫穷显而易见,阿赫玛托娃“知道他一贫如洗,却不知道他何以维生”。而婚后刚刚告别赤贫的外省生活的阿赫玛托娃,仅有的财产就是古米廖夫结婚时为了示爱转到她名下的2000卢布。两人常在拉丁区的卢森堡公园散步,但莫迪里阿尼是那样的穷,以致他们在公园内总是挑长凳坐,而不是按惯例坐到须付钱的椅子上。

巴黎是多雨的城市。下雨天,莫迪里阿尼便会撑起一把很大很旧的黑雨伞。那时正是巴黎的夏天,雨水暖暖的,他们便撑着这把伞坐在免费长凳上。在阿赫玛托娃激情澎湃的爱情史中,少见这样温吞吞的时刻。没有拥吻、缠绵、踉跄的脚步或苍白的泪珠,只有左近“一座意大利风格的宫殿在打盹”。

布罗茨基将画家与诗人的暧昧恋情比作“两个皇室成员演出的《罗密欧和朱丽叶》”,其中流淌着一种充满画面感的诗意。一次阿赫玛托娃去找莫迪里阿尼,也许是没约好时间,莫迪里阿尼不在家。她手拿一束红玫瑰,决定等上几分钟。无所事事中看见工作室的门锁着,门上的窗子却是洞开的,阿赫玛托娃便随手将花束扔进了窗子,不等莫迪里阿尼回来就离开了。下次见面时,莫迪里阿尼莫名其妙地问阿赫玛托娃,她没有钥匙,房间又上了锁,是如何进入工作室的?阿赫玛托娃将事情对他解释了一遍,莫迪里阿尼惊叹:“不可能——花束摆得那么美……”

两人都非合群之人。尽管生活在艺术家云集的拉丁区,但莫迪里阿尼不属于任何艺术团体,阿赫玛托娃发现他几乎没有朋友,“被孤独的圈子紧紧地箍住”。走在拉丁区的街道上,他从没有向什么人打过招呼,也不曾提及一个熟人、朋友或画家的名字。而这在拉丁区是有些匪夷所思的——“那儿的人程度不等地都互相认识。”阿赫玛托娃在巴黎没有太多朋友,也不去理会丈夫风流韵事的传闻,更享受与莫迪里阿尼度过的宁静时光。他们在巴黎街头漫步,己在巴黎居住了五年的莫迪里阿尼带着阿赫玛托娃在月色下参观先贤祠后边的老巴黎,有时他竟忘了塞纳河中间还有个岛,两人便迷路了,阿赫玛托娃仍欣喜地觉得,“是他引导我看到了真正的巴黎”。

莫迪里阿尼不懂俄语,读不懂阿赫玛托娃的诗,但他们都对当时时髦的象征派诗人亨利·德·雷尼埃或者作家阿纳托尔·法朗士无动于衷,更偏爱19世纪下半期的诗人保罗·魏尔兰,也一起读朱尔·拉弗格、斯蒂芬·马拉美和夏尔·波德莱尔。当他们撑着伞坐在公园长凳上,滚瓜烂熟地背出同一首诗时,便欣喜得像对上了暗号的年轻情侣:“她懂我……/也只有她,只有她的哭泣/能抚慰我湿冷苍白的前额……/她的凝视,仿佛雕像的凝视/她的声音,遥远,平静,冷峻/就像没入虚无的你挚爱的声音。”

来自俄国的埃及女王

有趣的是,今天当我们借着这段暧昧感情的遗物来考证诗人与画家的心境,会发现意大利人莫迪里阿尼和俄国人阿赫玛托娃互相都用一种欣赏古代异国人的眼光打量彼此的相貌。

阿赫玛托娃在晚年的笔记中形容这位意大利青年“长着安提诺依(罗马美男子)的脑袋和闪着金色火花的眼睛”,而沉迷于埃及壁画上那些脖颈颀长的女人的莫迪里阿尼则用类似的形式表达自己对于阿赫玛托娃身体的迷醉一一他画中的女诗人伸展着修长的身体,手臂和腰肢漫长得几乎要伸出画面,小小的头部用寥寥几笔勾勒,但我们能清楚地看见那对抢眼的半圆形眼窝和高高跃出的挺拔鼻梁。

根据阿赫玛托娃的回忆,莫迪里阿尼共送给她16幅铅笔素描,她还将其中三幅印在随身携带的布书包上。回到彼得堡后,这些珍贵的手稿在革命初期毁于她皇村的居所中,最后剩下的一幅被她裱在相框內精心留存,始终挂在她寓所的墙上。

莫迪里阿尼1906年来到巴黎时,塞尚刚刚去世,野兽派画家们在马蒂斯的引领下举办了一次重大的展览,毕加索则在创作他那幅令人震惊的《阿维尼翁的姑娘们》。尽管曾生活在20世纪初的蒙马特尔,莫迪里阿尼却不属于任何一个艺术派别。他吸收了那一时期在巴黎交汇的大多数前卫艺术的精华:塞尚人物像的迥异面部结构、高更异国情调的裸体画、野兽派的丰富色彩、立体派的破碎平面,以及德国表现主义的矛盾心理。在每一场运动中他都既置身事外,又将其中自己喜欢的部分化为己用。

莫迪里阿尼拒绝签署1909年马蒂斯发表的《未来主义宣言》,因为觉得要禁止裸体画、破坏美术馆的未来主义非常可笑。他同意毕加索对古希腊、古埃及美学的赞赏,却又不屑于毕加索那套“立体主义的小把戏”,相信是立体主义的流行让他失去市场——“我又是一个为毕加索所害的人。”他在摸索时期的画作《裸体习作》中画了一个面目狰狞的女性,与后期那些赞美女性柔美曲线的画作全然不同,模特露出牙齿,头部和下巴扭曲着,脸上带着一种爱德华·蒙克式的痛苦表情。在这些带有风格实验性质的肖像中,莫迪里阿尼不断摸索着如何使用棱角分明的线条和浓烈的色块,让人的性欲、痛苦和一切心理诉求呈现在画布之上。

在法吉艾尔胡同居住时,莫迪里阿尼与罗马尼亚雕塑家布朗西库成为室友,后者看了他那些线条刀削斧劈般的肖像画后,建议他研究非洲雕塑,在那些凹陷而非凸起的人面中捕捉人类头颅的真实结构。那一时期发现非洲雕塑的画家不止莫迪里阿尼一个,毕加索就以非洲面具为灵感创作了《阿维尼翁的姑娘们》,但莫迪里阿尼更多地“突出面具的宁静而非野性”。

阿赫玛托娃进入莫迪里阿尼生活的时刻非常微妙,那正是他从绘画转向雕塑,在非洲雕刻中找寻表达方式的几年。这一时期后来被称作莫迪里阿尼的“黑人时期”,当时的他几乎将所有精力都倾注于雕塑之上,在自己画室旁的小工作室里敲敲打打,布朗西库教会他挑选石材,打磨石料,“最关键的是,与材料持之以恒的斗争”。阿赫玛托娃参观了他那些“只刻不雕”,不加修饰的石雕作品,并形容他画室墙上的肖像画“长得令人难以置信……仿佛从天花板到地板”。他是那样醉心雕塑,因此没能为自己的缪斯画一幅肖像,而是为她画了16幅素描。但毫无疑问,是阿赫玛托娃身上的某种特质,契合、激发并孕育了后来的莫迪里阿尼。

阿赫玛托娃的外貌允许画家将她假想为一位来自埃及的爱人:她脖子上总戴着一串来自非洲的黑玛瑙项链,厚重的齐刘海下是一双冷漠的灰眼睛,漆黑浓密的长发大概来自她那位有鞑靼血统的外曾祖母,鼻梁挺拔细长,侧脸线条犹如雕像。当她在古米廖夫家的庄园歇暑时,当地的村长坚持认为她是个“干瘦的埃及女人”。

无数诗人和画家都试图捕捉她浓烈的美貌。阿赫玛托娃的著名门生,后来的诺奖诗人布罗茨基这样描绘这位世纪情人:“她身高1.8米,黑发,肤色白皙,淡淡的灰绿色眼睛宛如雪豹,身材苗条曼妙……”诗人和评论家尼古拉·涅多布罗沃认为:“不能用简单的漂亮二字来形容她,她的外表非同寻常,应该为她作一幅莱奥纳多式的画,亨斯伯式的油画肖像画、水胶颜料圣像画,更应该把她放在一幅描绘诗歌世界的马赛克壁画的最重要位置……”就连同时代与她并肩的俄罗斯女诗人茨维塔耶娃也称她为“缪斯中最美丽的缪斯”。

但阿赫玛托娃之美,大概正在于她并不自知,因而总带着淡漠而神秘的神情。直到来到巴黎,她才发现街上的人会因自己的外貌侧目。面对为自己着迷的莫迪里阿尼,阿赫玛托娃也抱着一种惊讶而惭愧的情绪,认为他是在“一个分明不美的人身上发现了美,并且力持这一观点”。正如她感受到的那样,画家看见的一切大概是和旁人不一样的,在莫迪里阿尼的铅笔素描里,阿赫玛托娃呈现出一种埃及面具般的美感,与后来阿尔特曼笔下的她,风昧截然不同。

在莫迪里阿尼眼中,这位来自俄国的美人与埃及艳后的形象几乎可以重合。和古米廖夫一样,莫迪里阿尼也带阿赫玛托娃去卢浮宫,尽管她早就抱怨过“博物馆让我头疼”,但莫迪里阿尼只带她看埃及藏品,说服她“其他的展品概不足观”。他着迷般地描摹她脖子上那串非洲项链,因为“珠宝应该是野性的”。他不断为阿赫玛托娃绘制身戴项链的肖像,并给她添上埃及皇后和舞女的头饰,并亲昵地称呼她“我的埃及女人”。因为画阿赫玛托娃的次数太多,他甚至不需要她在场。“他画我不是凭写生,而是在自己家里。”

莫迪里阿尼用一种刻刀般的笔触为阿赫玛托娃画像,往往只用几根线条勾勒她的躯体。其中一幅最广为人知的,是阿赫玛托娃以斜倚的姿态面向观众的简笔素描,也就是她最后一本诗集《光阴飞逝》的封面。画面上的女人微微颔首,露出左侧脸,她纤长的身体整个倚靠在一块状似沙发或者石头的基座上,从极度简化的线条中,我们仍能看出莫迪里阿尼强调的凸凹有致的腰臀曲线,圆润的肩膀,和令人遐想的纤长脖颈。女诗人微微耸起的右肩,将那颗秀美的头颅衬得有些羞涩,乌黑浓密的发髻如同一朵黑云浮在脑后。即使在这样一张简略的素描中,我们仍能看见女人突出的、埃及石雕式的鼻梁。

另兩幅被认为以阿赫玛托娃为主人公的素描均创作于1910~1911年。其中一幅叫《杂技演员安娜》,画面中的女子闭着眼睛,双臂前伸,双腿向后蜷起,脚跟贴着臀部,身体周围环绕着密密一圈阴影,像一位在水中漫游的柔术表演者。也许是在那些短暂共处的时日里,画家感受到了阿赫玛托娃身体的柔软与灵活,才构造出这样别具情致的画面。无独有偶,在1916年一张女友为阿赫玛托娃拍摄的照片里,她像个调皮的女孩一样在长椅上做出了相似的姿势——双手支撑起上半身,双腿向后踢,脚尖几乎触到了帽子。

还有其他一些被计入阿赫玛托娃“名下”的莫迪里阿尼作品。莫迪里阿尼的传记作者乔弗里·梅耶斯将现藏于巴黎和里昂的四幅素描都与阿赫玛托娃联系起来,包括一张画着双手上举、双腿跪坐的埃及女子的素描。画中的女子或坐或卧,都有相似的乌黑发髻,下垂着双眼,露出沉静的神情,腰肢柔软修长,面容端庄,带着斯芬克斯般的神秘表情。

此外还有阿赫玛托娃在回忆录中提及的一尊名叫“La Chose”的雕像。这尊石雕曾于1911年春天在莫迪里阿尼的第一个雕塑展上展出,画家把雕像的照片送给了阿赫玛托娃,还邀请她去看这件作品。可惜的是这张照片,也连同阿赫玛托娃其他珍贵的藏品一同遗失了。如今我们能在华盛顿国家美术馆看到三尊名为“戴假发髻的女人头像”的石雕,它们都曾在那个雕塑展出现,从那整齐厚重的刘海、深邃的杏眼,和长度夸张的鼻梁上,不难分辨出阿赫玛托娃的面容。史前史:发生在一切尚未炭化之前

画家与诗人短命的罗曼史随夏日的消逝而戛然终结。敏感的阿赫玛托娃在这段不伦的关系中始终备受煎熬,负罪的爱让她的世界变得扭曲,如她在《你酒醉之时》中写的:“我们迷失在欺骗的旷野/苦苦悔恨/为何我们还要挤出/这些奇怪而冰冷的笑容?”最终她决定:“我不会抛弃我的同志,如此风流而温柔。”尽管婚姻不如意,丈夫在外拈花惹草,阿赫玛托娃仍保留着最基本的忠诚,不久之后她回到了彼得堡近郊的皇村,次年怀上了古米廖夫的孩子。1911年8月,莫迪里阿尼的健康状况突然恶化,深爱他的姨妈决定带他离开巴黎去诺曼底养病,他一拖再拖,最后还是于9月离开了充满与阿赫玛托娃回忆的巴黎。

6年后俄国发生了革命,阿赫玛托娃与西方世界的一切关联都被切断,1920年,沉溺酒精与药物的莫迪里阿尼燃尽了自己的生命,巴黎一别便成了永别。

用阿赫玛托娃自己的话说:“发生的一切,对于我们俩来说只是我们生命的史前史:他的——极其短促,我的——非常漫长。艺术的呼吸尚未炭化,尚未改变这两个个体,这应该是一个光明、轻快的破晓前的时刻。然而,一如大家所知道,当未来走进来敲着窗门,藏在灯后,切断酣梦并用可怕的波德莱尔的巴黎吓唬人之际,它早己投下了自己的阴影。”

以那个夏天为起点,画家和诗人的生命都开始走向更为诡谲艰难,但也更波澜壮阔的方向。

与阿赫玛托娃度过的时间,无论从艺术还是爱情的角度,都是莫迪里阿尼的萌芽时期。那个温柔文雅的爱人,有些高傲又有些羞涩的莫迪里阿尼,似乎只存在于阿赫玛托娃的回忆中:“他既不埋怨十分显而易见的贫乏,也不埋怨这种显而易见的无人赏识……我从未看见他喝醉,他身上也从没有酒味……他很有礼貌,但这不是家庭教育的结果,而是他高尚的气质所致。”

阿赫玛托娃也许是莫迪里阿尼的情人中,唯一保存着温情、纯净的记忆的一位。1914年,在咖啡馆靠画素描换苦艾酒喝的莫迪里阿尼遇到了他那位来自南非的著名情人贝阿特丽丝·哈斯丁斯,后者形容他为“一个复杂的人,既是珍珠也是猪猡”。成熟理智、优雅强势的贝阿特丽丝见证了莫迪里阿尼艺术的成熟期,画家为她画了整整15幅肖像,但两人的关系中充满暴戾的争吵,两年后分道扬镳。莫迪里阿尼最后的爱人是自己在美术学校授课时的学生让娜,他对这个温顺的少女并不忠诚,甚至暴力相向,但让娜陪伴他到生命最后,并成为他16幅肖像画中的模特。1920年,莫迪里阿尼因肺病引发的脑膜炎在贫病交加中去世,31小时后,让娜向后退着从五楼寓所的阳台跳下,带着腹中的胎儿离开人世。

在莫迪里阿尼巅峰时期的几十幅肖像画中,我们多少都能看见来自“阿赫玛托娃时期”的人物特征——所有情人都有面具般圆润的长脸,杏仁形状的双眼嵌在细长的鼻梁两侧,修长的脖子连着光滑的肩部曲线。

阿赫玛托娃的人生过于艰辛,与莫迪里阿尼相比又那么漫长,她失去了几乎所有个人财产,包括那16幅素描中的15幅。十月革命之后,诗人的遭遇急转直下,前夫古米廖夫被枪决,长子被捕,她站在十字监狱门口的长队中等了300个日夜,写下了长诗《安魂曲》。后来她流离失所,被作家协会开除,作品被销毁,并被禁止在报刊上发表诗歌,甚至被剥夺了粮食配额,只能靠做翻译来糊口。

就是在这样的处境中,莫迪里阿尼送她的那幅素描也一直陪伴她左右,成为那间只剩下一个抽屉柜的房间里唯一的装饰品。阿赫玛托娃的密友丘可夫斯卡娅在日记中写道,1939年夏天她去拜访阿赫玛托娃时,发现壁炉上多了一幅小小的、迷人的铅笔素描。阿赫玛托娃允许她从墙上摘下来细细端详。“二战”结束以后,英国学者以赛亚·伯林拜访阿赫玛托娃时,发现她的壁炉上方仍掛着那幅莫迪里阿尼为她画的素描。

莫迪里阿尼生前没有获得过任何赏识,“甚至连受赏识的迹象都没有”,只有保罗·亚历山大这一位忠诚的朋友与赞助人,保存了他几乎所有的画作。但阿赫玛托娃相信他终会熠熠生辉,并一直等待他被人发现的那一天。她向每一个巴黎来客打听莫迪里阿尼的消息,但回答千篇一律:不知道,没听说。

直到新经济政策初期,画家去世数年之后,作为作家协会理事的阿赫玛托娃才开始重新接触到来自法国的美术杂志,当她翻开其中一本时,莫迪里阿尼的照片跃入眼帘——从那篇“悼文式的长篇论文”中,她才获悉莫迪里阿尼已经去世,并终于获得了迟来的身后之名。后来,阿赫玛托娃与伊利亚·爱伦堡聊起过莫迪里阿尼,她还在弗朗西斯·卡尔科的书上读到了他。当所有人都开始谈论那位短命的天才画家时,阿赫玛托娃带着一种骄傲的怀旧心情说:“我很幸运,别人还没认识他时,我就先遇到了他。”

去世前一年,阿赫玛托娃最后一次造访巴黎。她请作家阿达莫维奇陪她去波拿巴街的旧居,她在那栋楼前静静站了几分钟,轻声说:“那就是我的窗子,在二楼。他那时候来了多少次啊……”

在如今保存于圣彼得堡的阿赫玛托娃故居的《没有主人公的诗》手稿上,我们能读到一首写在页边空白处的诗。身处困顿之中的阿赫玛托娃,也许是注视着壁炉上的挂画,想起了这段遥远的往事:

在巴黎青灰色的迷雾中,

也许又是莫迪里阿尼,

在我的身后轻悄悄地徘徊。

他有种忧伤的特质,

甚至给我的梦境都染上了不安,

并可能是我所有灾祸的源头。

而他,犹如一位老人,

对我——他的埃及女人……

在手风琴上演奏着,

那琴键下全是巴黎的喧嚣,

如一片地下之海的涛声,

饱含着痛苦,

尝够了羞耻与不幸。

(参考文献:《莫迪里阿尼传》《俄罗斯的安娜:阿赫玛托娃传》《回忆与诗:阿赫玛托娃散文选》)