风中的新娘

2017-04-11林默蕾

林默蕾

科柯施卡在1913年12月完成了这幅《风中的新娘》。

他对阿尔玛说:“看,在风暴里,我们紧紧相拥,永远相爱。”

在瑞士巴塞尔美术馆,透过层层长廊,惊鸿一瞥之时,会看到被巧妙地展示在长廊尽头的《The Tempest》(The Bride of the Wind),即《风中的新娘》。这幅画高两米,宽两米,即使远远眺望,无论笔触、构图还是色彩,都十足震撼,堪称20世纪表现主义的杰作。

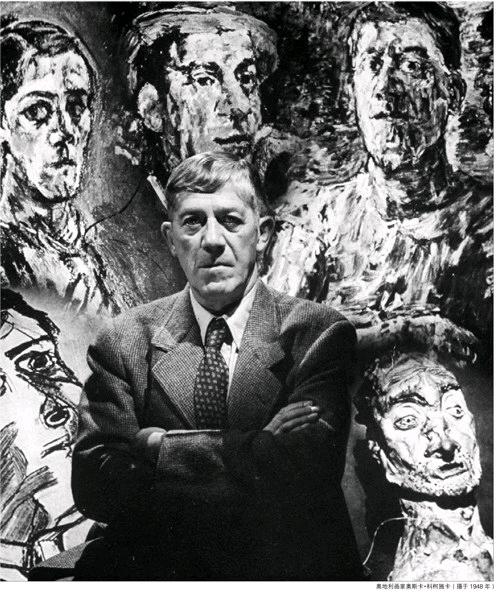

画家奥斯卡·科柯施卡(Oskar Kokoschka,1886~1980)说:“《风中的新娘》描绘的是我和我曾经狂热爱过的女人在海上躲避风暴的情景。”

冠盖满京华,斯人独憔悴。晚年的科柯施卡是否已经释怀曾经惊世骇俗的热恋所带来的痛楚,不得而知。“爱情,是生长在绝壁悬崖边缘上的花朵。要想摘取,必须具备勇气。”而艺术家敏感又脆弱的心,往往需要爱与激情、狂欢与痛楚的滋养,才能开出惊世的花朵。

一场旷世之恋的漩涡

科柯施卡出身寒门,父亲是处于社会底层的一位金匠。3岁时父亲破产,贫困在他成长的岁月里如影随形。孩提时代,他始终随着父母颠沛流离,却在上中学时喜欢上艺术与文学。他报考了维也纳工艺美术学院,并在153位候选人中脱颖而出,是仅被录取的三位学生之一。

彼时的维也纳,洋溢着生机勃勃的艺术气息,是富有创造力与生命力的世界艺术和文化中心。而维也纳工艺美术学院则深受号称与“传统美学与学院派”决裂的维也纳分离派(Vienna Secession)影响。在那里学习的五年中,科柯施卡形成了他最初的艺术风格,年纪轻轻便在先锋艺术圈里声名鹊起。他时而叛逆,时而温文尔雅,敏感而又疏离的气质,确立了他独特的艺术语言。

科柯施卡钟情于描画人物,早期的作品主要是孩童肖像。但是由于缺乏正规的绘画基础训练,科柯施卡在创作时并没有按照传统的绘画技巧和艺术,他笔下的儿童形体怪异。他在1909年举办了第二场个人画展,展出的代表作《玩耍的孩子》(Children Playing)引起了舆论的批评:“相比古典画家和最激进的现代派画家,科柯施卡描绘的儿童表现出前所未有的颓态:扭曲的四肢,空洞的神情像是断线坠落的木偶在摆弄此生最后的身姿。”但是科柯施卡却回应说“人不是静物”,他所探寻的是展现人物内心与灵魂的艺术,而不是绘制“精美动人”的肖像。

科柯施卡便是如此愤世嫉俗,我行我素。于艺术如此,于爱情,更是如此。

命运将他推进一场旷世之恋的漩涡。1912年冬天,科柯施卡受邀去给阿尔玛·马勒(Alma Mahler)绘画肖像,她是奥地利著名作曲家古斯塔夫·马勒(Gustay Mahler)的遗孀。阿尔玛美丽、性感,明眸善睐,也轻浮多情,最擅长收获才子心。美国创作歌手、讽刺作家汤姆·勒尔(Tom Lehrer)写过一首小调《阿尔玛》(Alma),足以见证她的风采:

The loveliest girl in Vienna Was alma.the smartest as well.

(維也纳最美丽又最精明的女孩名叫阿尔玛)

Once you picked her up on your antenna,You'd never be free of her soell.

(只要惊鸿一瞥,你就会堕入她的情网,在劫难逃)

阿尔玛年长科柯施卡7岁,出身高贵,又深谙挑逗之术。在遇见科柯施卡之前,她早已是上流社会与艺术文化圈中的名媛。似乎生来就是天才艺术家们的缪斯与克星,她爱他们的才华,却难以长久维持这份热爱。她的亡夫是著名作曲家、指挥家古斯塔夫·马勒,第二任丈夫是在她与马勒的婚姻中便出现的著名建筑家沃尔特·格罗佩斯,第三任丈夫则是作家弗朗茨·韦尔弗。除此之外,阿尔马的初恋是维也纳分离派创始人、著名画家古斯塔夫·克林姆特。她诸多的情人,横跨音乐、建筑、诗歌和文学各个领域。她是他们的缪斯,却永远知道什么时候放手追逐新欢。

与其说阿尔玛凭借美丽征服这些才华横溢的男人,不如说她具有平常女子难得的风情万种,她的爱人总觉得她填补了他们最需要的精神共鸣,以及肉体上的欢愉。阿尔玛曾经在她的第一本自传中轻描淡写地说:“我那张脸,大约在年轻的时候,还算得上是好看的吧。”

她在与马勒的婚姻中曾经试图做一个好妻子,但是与年长她20岁的马勒似乎总有难以逾越的鸿沟,以至于她在女儿染病去世后几乎崩溃,在此时恰好遇到了年轻英俊的沃尔特·格罗佩斯,后者待她温柔呵护,填补了马勒的控制与束缚带来的不快。虽然这段恋情因马勒知情后而暂时中断,但马勒至死仍然难忘背叛的痛苦。1911年5月18日马勒病逝,他在最后的手稿上留下几句话:“只有你知道这意味着什么!别了!我的音乐!别了!别了!别了!”“我为你而活!也为你而死!阿尔玛呀!”

科柯施卡曾经描述他与阿尔玛的差异:“I was an immature youth with a tendency to run full tilt at the brick walls,and she a woman of 30,accustomed to luxury and always surrounded by men.”(我年少无知,恰似不撞南墙不回头的初生牛犊,而阿尔玛30岁,生来富贵,总有男人拜倒在她的石榴裙下。)

用剃光头来抗议过维也纳上流社会的科柯施卡,初见阿尔玛,她的优雅以及她身上的那种雍容高贵,与他格格不入,却恰恰打动了他的心。原来,人最抗拒的往往是最向往的。为了解除初见的尴尬,阿尔玛为他弹奏了一曲瓦格纳的《爱之死》,美妙动人又忧伤的琴声,催发了热爱的种子。

阿尔玛写道:“他(科柯施卡)带来几张毛糙的画纸来作画。过了一会儿,我告诉他,我不习惯被盯着让他画像,所以我要求在他画的时候弹弹钢琴。他开始绘画,却总是咳嗽,并悄悄把沾有血迹的手帕藏起来。他的鞋子裂了口,外衣也破旧不堪。我们并无交流,但他仍然无法着笔……然后,他停了下来,突然猛地抱住了我。我觉得这种拥抱很奇特……我没有明确的反应,但即使这样看似无动于衷也已经使他触动。……他急忙冲了出去,不到一小时,就有一封最美妙的求爱信在我手里了。”

有人不无嘲讽地说阿尔玛睡过的男人就像一部艺术史,她以独特的方式干涉了“艺术”,而所有的男人,都不过是阿尔玛的过客(the man between)。科柯施卡也是这其中的过客,对这些都心知肚明,但他还是堕入了情网。

许是背俗的情爱,令他们爱得热烈、缠绵,却充满挣扎与妒忌。在此后的三年中,科柯施卡给阿尔玛写了400多封情书,也画了数百幅肖像。他有了阿尔玛以后就只画这一个女人:要么裸体,要么披头散发,有时候他还嫌用笔画太慢,直接用左手当调色盘,右手手指做画笔,用指甲来刮擦线条。有时候他画自己与阿尔玛,执子之手,与子相拥,并且将这些画作展示,颇令阿尔玛的旧爱们心碎不已。他敏感,善妒,疑心重重且带着强烈的占有欲,甚至会在离开阿尔玛后躲在楼下等待数小时,以确定他走后没有其他的情人来访。

阿尔玛说:“我从来没有经受过这么紧张的束缚,这么惨痛的地狱,这么极乐的天堂。”

强调表现艺术家的主观感情和自我感受的表现主义艺术,往往在具体画作上以对客观事物形态的夸张、变形乃至怪诞处理的方式来发泄内心的情感与苦闷。在遇到阿尔玛之前,科柯施卡常常将生活中那些充满复杂心理的、具有精神创伤的面孔,刻画得入木三分。但是与阿尔玛的相爱,令他一扫作品中的痛苦和迷惘,画中的阿尔玛嫣然浅笑,或者两人亲密相拥,张扬、狂放、躁动。

悬殊的出身,加上个性的冲突,使得科柯施卡与阿尔玛的爱情从最初就以一种“互虐”的形式存在,而在这场理性与感性纠葛的爱情里,相对理性与现实的阿尔玛占据了感情的主导。他们相爱不久,1912年10月,阿尔玛发现自己身怀有孕,科柯施卡欣喜若狂,盼着有一天能与阿尔玛喜结连理。但是阿尔玛偷偷堕了胎。科柯施卡或许永远也无法原谅这样的背叛。此时他的作品又回归了原来的痛楚苦闷的风格。此后,他常常与阿尔玛同住同行,却并不常伴枕侧。他先后绘制了七面画扇作为礼物送给阿尔玛,其中的第三幅描绘了他们去那不勒斯度假的情景,这就是后来《风中的新娘》的蓝本。

“如果你能创作出一幅真正的杰作,我就嫁给你”

科柯施卡对阿尔玛的许诺信以为真,以极大的热情与专注来创作,甚至将整个画室都涂成黑色。在这样阴郁的画室里,他创作了《风中的新娘》,画面上那一对爱人正是科柯施卡和阿尔玛,忧郁又狂乱的深蓝色与灰色像巨大的漩涡风暴,将他们重重包围。画中的男子紧张、忧郁,双手紧握,而躺在他身旁的爱人却浑然不知地沉睡,面目安详。

科柯施卡相信“预兆”与“预感”,在最初的草稿中,他所勾勒的是感情坚定的爱侣,耳鬓厮磨,十指紧握,但渐渐地,他开始画出心中真实的爱情,他是那个绝望地看着爱人逐渐离去却无能为力的男子。画中人似乎刚刚沉浸于情欲,但却充满疏离。科柯施卡采用不同的笔触来描绘自己和阿尔玛。他用短促有力又混亂的笔触描绘自己,睁大的双眼,绝望痛苦的神情,紧张的身体,甚至于看上去像尸体一样死气沉沉,却用柔和的带着微微光泽的明亮色彩来画阿尔玛,安详、满足、柔美,充满古典主义的艺术之美,与他格格不入。

科柯施卡是反对传统艺术之美的,但是他笔下的阿尔玛却代表着传统艺术之美的极致。他反对那个将他拒之门外的阶层,抗议精美的艺术,但是高贵又充满魅力的阿尔玛却恰恰是他的阿喀琉斯之踵,代表着他渴望拥有的爱情、艺术与生活。后者最终无法与他真正的相融,这种情爱上的分裂,也是传统艺术与现代艺术的分裂。

但这仍然不是他最深层的情感。实际上,尽管将自己描绘成爱情的牺牲品,科柯施卡仍始终视自己为阿尔玛的保护者。在整个画面里,他都仿佛用尽力气保护着身边的爱人,不受风暴的侵袭。对科柯施卡而言,阿尔玛是他狂热深爱的女人,是他的缪斯女神,也正是他向往的艺术之巅。也象征理想与现实最终的分裂。他甚至在最后修改了画面最初设计的主调色彩——代表生命、活力、激情与爱意的红色,将之演化成冷调又沉郁的蓝色,夹杂着深浅不一的灰,好像炽热燃烧过的炉火,仅剩下微明的灰烬。

1913年他给阿尔玛写信,于深夜长久埋头于红色画作(《风中的新娘》初稿)之后:

我内心最深爱的阿尔玛:

把这封信放进你的口袋,带在身边,这样你就可以随时抽出来看。这就是我的这枚戒指所代表的请求,请你像对待这枚戒指一样,把这封信贴身带着吧。

我要让你做我的妻子,否则我将悲惨地失掉所有的天赋。你必须在夜里像魔药一般给我活力;我对此确信不疑,事实就是这样。一旦没有任何旁观者和令人迷惑的东西横亘在我们之间,每当我们相互信任地彼此敞开心扉,一种奇妙的颤动便会掠过我的内心。

阿尔玛,相信我!不要依照那些庸常无知的人的理智和习俗行事,他们不能想象我们有多么卓越多么能干。你就是那个女人,我则是那个艺术家,我们互相需要互相渴望,只有这样,我们的命运才能实现自己的使命,在坚定的但被困惑占据的意志驱动下,通过越来越清晰的方式,来唤回我们的渴求和满足。(不然的话,当我们互不相见的时候,就不会因为两个相对的意志间的撕扯和分裂而如此煎熬。)其他任何人都无法评判,我们自己的思虑也不足以判断,我们只能去做,遵从我们内心的声音去做。

你的到来,让我与所有无关紧要的事脱离了关系,这样我就可以完全投身于创作。我今天仔细看了那张红色的画作,你让我变得多么强,如果这种力量可以持续下去,我可以成为什么样的人!你让一个无用的人获得了生命,你成了我的主宰,我还会一直这么困窘下去吗?

阿尔玛,你有时间好好思考!不要忽略你自己的心声,你是我的灵魂!

你的奥斯卡

相比他画在扇面上的前作,《风中的新娘》画面更为琐细,色彩极为炫目,但却像一面碎了的镜子,再也无法重圆。起初,科柯施卡以瓦格纳笔下的一对恋人“特里斯坦和伊索尔德”命名这幅画。诗人乔治·德拉克看到这幅画作后,赋诗一首《夜》,赠予科柯施卡。在这首诗中,他用了一个词“windsbraut”,在德文中的意思是“风中的新娘”。科柯施卡深受触动,遂将画作更名为“风中的新娘”(The Bride of the Wind)。

科柯施卡在1913年12月完成了这幅《风中的新娘》。他对阿尔玛说:“看,在风暴里,我们紧紧相拥,永远相爱。”

但是,阿尔玛没有兑现她的诺言。她开始和老情人暗通款曲,并以无法与科柯施卡继续这样狂虐的爱情为由将他拒之门外。或者阿尔玛从一开始,就没有当科柯施卡是真正的爱人,她爱他的理由,大约也只是另一种新奇罢了。

科柯施卡却无法轻易抽身而去。他在1913年初画过一幅素描,在画中纯洁如圣母的阿尔玛,在教堂面前从长裙下将婴儿拿走,此时科柯施卡始终不知阿尔玛堕胎的真相,他一直以为孩子是自然流产。但是当他最终获知阿尔玛主动堕胎之后,他重新画了《兔子和丘比特的静物画》(Sti77 Life wlth Putto and Rabbit),阿尔玛在他笔下成为自私残酷的狸猫。因为阿尔玛带给他的深痛,他在另一幅素描中将自己比作圣伊拉斯谟,“忍受着阿尔玛将其肠子从肚皮里用绞轮拉出来的刑罚”。

此时,奥地利斐南迪大公在萨拉热窝被刺身亡。为了逃避爱情带来的折磨,科柯施卡应征入伍。因为没有钱筹备军服与战马,他卖掉了象征他与阿尔玛永恒结合的《风中的新娘》。“那天我‘杀死了阿尔玛”

1915年,在正式入伍加入第十五游骑兵团之前,科柯施卡创作了《游侠》(Knight Errant),在画中他身披铠甲,却伤痕累累,在与死神做最后的挣扎,周围狂风肆虐,布满死神的气息。画面的右侧是希腊神话里人面狮身的斯芬克斯(Sphinx)。在希腊神话里,斯芬克斯代表雌性的邪恶之物,象征着神的惩罚。而斯芬克斯之谜在更深层次的表现为“恐惧和诱惑”,即“现实生活”。

而“Sphinx”源自希臘语“SphJggein”,意思是“拉紧”,因为希腊人把斯芬克司想象成一个会扼人致死的怪物。科柯施卡仿佛觉得自己正被阿尔玛紧紧扼死。在科柯施卡看来,阿尔玛是圣母,是缪斯,是邪恶的狸猫,又是残忍的斯芬克斯。理想中的美丽智慧与现实的恐惧与诱惑交织在一起,他被这样的分裂折磨得几乎不成人形。

他在给阿尔玛的信中写道:

生命的气息悸动着,退缩与入侵交替,极乐与悲哀并存的。我应该把它挡在我的胸膛之外,好在与我那正在远去的小爱人告别之时,为自己的灵魂保留一个平静的世界。你走过了魔法之桥,我却绝望地留在原地,立在自我背叛的晦暗阴影中。……我的心就仿佛被捏紧了一般痛苦,我不禁开始回想关于你的一切,那些我熟悉的、难以言说的事情。我瘫软地陷在哀痛中,透过匮乏望向光亮。荡漾在美景之中,透过泪光向远处眺望,因光明而心怀喜悦……每个清晨的到来,仿佛都是一次复活。在一个我的心可以愉快交流的国度,我一次又一次地重生。或许,当我在练兵场值夜班的时候,那初升的太阳,那团急促上升的小小玫红色,用它的光芒影响了我,因为在通往你家的方向,阳光永远都不会熄灭,一直到整个世界都亮起来……我爱你,我守护你。由此你才知道,你是谁,你身处何处。我们自己并不知道界限在哪里。

科柯施卡奔赴前线并身受重伤,但他却没有屈从死神的安排,两年后死里逃生回到维也纳。但,物是人非。阿尔玛早已嫁作他人妇,丈夫便是她的旧爱,沃尔特·格罗佩斯。阿尔玛嫁给他的理由听来也颇为荒诞:“我只是想看看两个漂亮人的结合,究竟能生出怎样漂亮的小人儿来。”

科柯施卡痛不欲生,却无法挽回。他的阿尔玛已经不在,他的缪斯也已不在。他与阿尔玛的禁忌之爱惊世骇俗,然而更惊世骇俗的是他找到名匠汉弥尔·慕斯定制了一个阿尔玛的等身玩偶。他买通了维也纳的裁缝拿到阿尔玛最详尽的身体尺寸,并写了无数的信并加上草图给慕斯,不厌其烦地描述所有的要求,包括睫毛的形态,牙齿以及鼻子还有肌肤的触感。他甚至要求:“从感受玩偶的肌肉与皮肤下的血脉跳动之时,突然过渡到柔软如天鹅绒一般的肌肤。”

这个最终完成的玩偶却让科柯施卡大失所望,甚至惊骇不已。不堪其扰的慕斯报复性地用羔羊毛皮逢制玩偶,像北极熊一样毛扎扎的。但是科柯施卡仍然为玩偶购买最昂贵的服饰,并请来女仆专门服侍他的“阿尔玛”,带“她”出席各种酒席宴会。他依然当“她”是他的缪斯,可惜再也无法在画笔下焕发出生机勃勃的灵感。最后,科柯施卡开了一场派对,在众目睽睽之下将玩偶丢弃,结束了这场令他自己都匪夷所思的闹剧:“就这样,那天我‘杀死了阿尔玛。”

解脱之后的科柯施卡漂泊无定,云游四方,他的画作被纳粹当作不值钱却能卖钱的垃圾卖给了巴塞尔美术馆。70多年来,这幅因为爱情与背弃所纠缠的画作,就像黑夜中的瑰宝一样,熠熠闪光。

科柯施卡成为现代表现主义绘画大师,但是他的心中仍然保持着对阿尔玛最初也最强烈的爱意。岁月匆匆而过,阿尔玛早已风华不再。他们偶尔会通信,像老朋友一样叙叙旧。阿尔玛去世前住的公寓里,摆放着《风中的新娘》的小型复制版。

科柯施卡在1949年写信给阿尔玛:

我亲爱的阿尔玛!

你仍旧像一个狂野的受宠爱的孩子,就和当年一样。记得那次你突然就被《特里斯坦和伊索尔德》吸引住了,抓起一支羽毛笔在日记本里奋笔疾书,用难以辨认的飞舞着的字迹涂写关于尼采的评论;那些字迹只有我能解读,因为只有我才熟悉你的节奏……

人生若只如初见,何事秋风悲画扇!