小学语文教材中乡土文化话语的失声

2017-04-10潘祝青

摘 要 作为母语教育的语文是工具性与人文性兼具的学科,小学语文教材作为小学语文教育的载体,在注重文化多元性的同时,不可忽视价值取向的平衡。通过分析苏教版小学语文教材发现,其在乡土文化选文上有“乡韵”而缺“乡情”,重“量”的提升而轻价值取向的守恒,乡土文化选文缺失“根”的培育,使得乡土文化在多元文化大发展和城市文化取向的小学语文教材中逐渐失声。

关键词 乡土文化 小学语文教材 苏教版

作为母语课程的语文既是一门“工具性”学科,也是一门具有深厚人文底蕴的学科,作为语文教育载体的语文教材既要加强学生语言文字的训练并引导其通过母语课程的学习掌握适应社会生活的技能,又承擔着帮助学生感悟多元文化的精彩之重任。小学语文教材在以儿童为本位和新型城镇化的场域中,不断拓宽教材内容选择的宽度、提升语文教材的精神层次,在内容选择上协调多元文化的比例,但是,就乡土文化而言,选文数量的增加并未提升乡土文化的话语权,分析苏教版小学语文教材发现,小学语文教材中乡土文化明显失声。实然,在新型城镇化进程和大众地方感缺失的大环境中,母语教育应重视乡土文化的保护和传承,小学语文教材应提升乡土文化的话语权且给予其更多的文化空间,以此提高人们的乡土意识和地方感,并养成保护和传承乡土文化的自觉行动力。

一、乡土文化的育人价值

费孝通认为:“中国社会的基层是乡土性的,那些被称为土头土脑的乡下人是中国社会的基层。”[1]台北师范学院的吴明清教授说:“乡土是以自我为圆心,以情感为半径,画一片有家有生活的土地:生活中有人有事,土地上有景有物,交织成绵延不绝的历史和文化。”[2]这一乡土定义具有浓郁的人文情怀。而最早给“文化”一词概念界定的是英国文化人类学家爱德华·B·泰勒(E.B.Tylor),他指出:“文化是一种复合体,它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗,以及其余从社会上学得的能力和习惯。”[3]概言之,乡土文化是指乡村人民在长期的生活和发展过程中自主生成、使用和传递的知识体系,是一代代乡土人积淀下来的物质和精神财富的总和,内含许多文化因子,包括方言习惯、风俗人情、自然风貌、戏曲民谣、传说故事、传统工艺、古建遗存、名人、信仰价值观等等,其内容的丰富性和特有的乡土性等决定了它独有的育人价值。

1.丰富知识储备,完善智育发展

在传统社会中,乡土文化是乡村儿童成长的“庇护场”,对于乡村人民而言,智慧不仅仅是掌握和熟练使用现代知识,更重要的是善于利用生于斯长于斯的那片土地上的文化知识来解决实际问题;对于城市人民来说,了解乡土文化是丰富知识储备、学习传统文化以完善个体发展自主性的有效途径。乡土文化是帮助学生成为一个丰润、饱满的个体之前提,其内含丰富的智慧资源,它的存在是社会文化多样性的确证,是乡村人民长期生活经验的积淀。

2.增加生活感知,加强德育熏陶

乡土文化是乡村人民在长期的生活和生产实践中形成的“温馨、质朴、生动、多彩”的文化氛围,是滋养思想品德教育的沃土。虽然城市文明展示了城市的良好风貌和城市的先进性,有一定的德育功能,但是乡土文化呈现出的劳动人民的质朴、勤劳以及浓郁的乡土情结给予城市文明充实的德育补充。乡土文化更加注重“根”的教育,延伸了教育的社会性,小学语文教材涵盖系统的乡土知识不仅可以培育学生良好的家乡意识,还能逐渐培养个体的家国情怀,为学生离开乡土接受后续教育奠定坚实的文化基础和沿“根”生长的动力。而且,乡土文化对个体良好个性品质的养成具有助推作用,它呈现的劳动生产活动、风俗人情、戏曲民谣、传统工艺等,有利于个体独立生活技能的习得、坚毅乐观品性的培育、团结友善与热爱传统性格的养成等。

3.解放学生眼耳,提升美育情趣

语文不仅是“工具性”学科,也是提升个体审美情趣和人文修养的学科,就像怀特海所说,教育的目标是“塑造既有广泛的文化修养又在某个特殊方面有专业知识的人才,他们的专业知识可以给他们进步、腾飞的基础,而他们所具有的广泛的文化,使他们有哲学般的深邃,又有艺术般的高雅”[4]。小学语文教材中涵盖充实的乡土文化内容是解放学生双眼双耳的有效途径,它将学生带入了欣赏美景、美事、“美人”的学习体验中,带领学生领略美丽的乡村自然风光、体悟乡村人民的生产劳动、感悟乡村民谣戏曲的深情动听、享受农家菜系的独特美味等,它是引领学生发现美、欣赏美、感悟美、塑造美的重要途径之一。

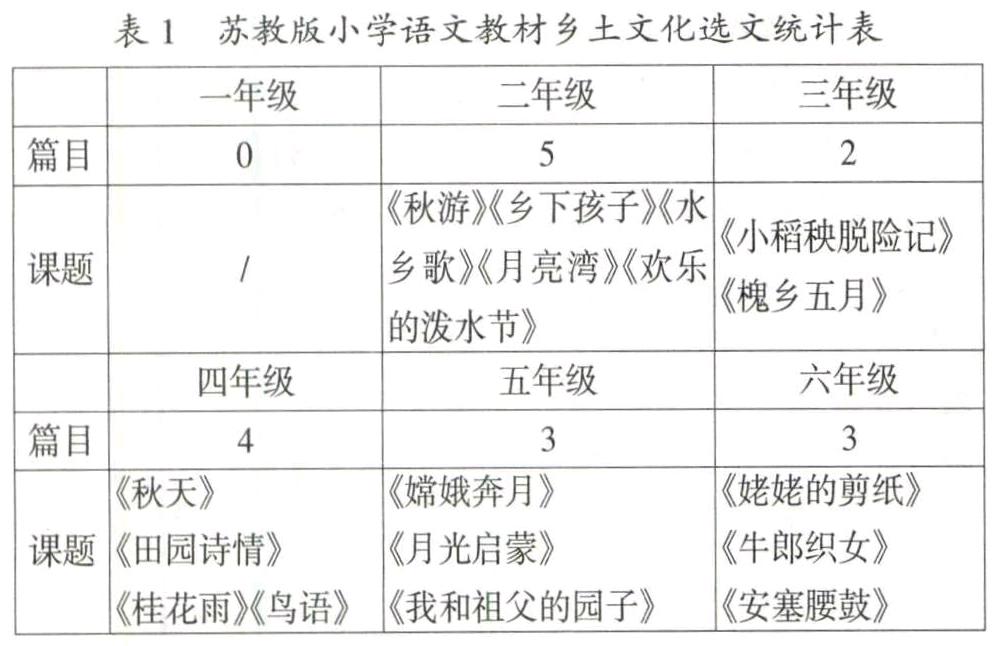

二、小学语文教材中乡土文化话语失声的内容分析

本文选取苏教版2015年修订本上册和2016年修订本下册小学语文教材进行分析,共12册286篇课文。在整套语文教材中,涉及乡土内容的文章总数较多,较之以往,教材内容选择已逐渐由城市倾向转向城乡均衡,但总的价值取向、乡土文化的因子选择都存在偏颇,如表1所示。

1.选文因子涵盖面窄,难于活化乡土文化

乡土知识是乡土文化的核心要素之一,小学语文教材的乡土文化教育主要围绕乡土知识的习得晕染,而乡土知识涵盖范围较广,“依据IIRR(1996)的划分,乡土知识包括以下几方面内容,信息(比如指示植物所表示出来的信息等)、实践和技术(如植物种子的储藏方法)、工具(如农作物种植和收割的工具等)、材料(建筑及制作工艺用的材料等等)、生物资源、人力资源(乡土专家、如木匠和艺匠等)、教育(如师徒制度)、交流与沟通(传说故事、碑文、民间媒介媒体等等)”[5]。苏教版小学语文教材有关乡土文化选文包含因子较少、涉及的乡土知识重复度高,选文中有关信息、实践和技术、交流与沟通的量偏重,例如信息选文有《槐乡五月》、《桂花雨》,实践和技术有《小稻秧脱险记》,交流与沟通有《嫦娥奔月》、《牛郎织女》等;有关乡土人力资源、教育等的选文没有或者是表达模糊;乡村人物描写和赞扬多以一类人概括,缺少人、事、景之间的联动性,使乡土人物形象缺乏鲜活性、事物欠缺生动性。此外,选文较多描写乡土自然风光,如《水乡歌》、《月亮湾》,以及描写国外乡土自然景色的《田园诗情》等,却未涉及方言习惯、古建遗存。乡土文化选文上的偏颇难以将乡土的全貌真实的呈现给儿童。

2.价值取向轻视乡土,缺少“根”的培育

小学语文教材中的每一篇课文都或隐或显地渗透着思想性和教育性,折射出文本的育人价值,在苏教版小学语文教材中,课文的选择更多映射出城市价值观,缺乏乡土性。虽然乡土文化选文数量较之过去已有大幅度提高,但在价值倾向上并未实现城乡均衡。选文中有关城市的描写多是关于城市背景人物生活的优渥、城市自然景观的优美等,而有关乡土文化的课文侧重描写美丽的乡村自然风光、乡村人民生活安乐与辛勤劳动等;城市人物的描写都是具体的形象,如钱学森、富兰克林等人物刻画,折射了城市能培养杰出人物的价值取向,而乡村人物的描写缺乏具体人物形象,多以一类人或者模糊的人物展示乡土人民的生活,例如五年級下册描写民歌民谣的《月光启蒙》中写道:“小红孩,上南山,割荆草,编箔篮,筛大米,做干饭。小狗吃,小猫看,急得老鼠啃锅沿。”虽然歌谣描写了农村一团欢乐的生活场景,但是农村孩子割草、编篮、家有老鼠的童年生活很难吸引在游乐场、动物园欢度周末的城市儿童;文中描写父亲是民间艺人、母亲不识字,那时家里的日子是清苦的,这种乡土生活叙述映射了乡土生活的艰辛、乡土人民的不易。

乡土文化是沿“根”生成的,但是小学语文教材选文在“根”的价值观呈现和地方感培育上存在欠缺。二年级上册的《乡下孩子》、三年级下册的《槐乡五月》、五年级下册的《我和祖父的园子》等,描述了儿童经历了乡村生活的快乐无忧,但文章中心思想未表达出儿童对乡土文化的认同感,选文有“乡韵”的表达,却少“乡情”的抒发。整套教材仅有六年级上册《姥姥的剪纸》一文描写了儿童时期看姥姥剪纸讲故事之后,道出“无论何时,无论何地,只要忆及那清清爽爽的剪纸声,我的心境与梦境就立刻变得有声有色”。语文教材中缺少“根”和乡情的培育,易形成乡土文化的“集体性遗忘”。

3.内容缺乏乡土特色,不易凸显乡土地位

从12本教材的乡土文化选文来看,以乡土为背景的课文总量多,但是介绍、赞扬乡土文化的仅有表中呈现的17篇,且选文的乡土特色不明显,忽视了乡土性。选文鲜有如《安塞腰鼓》般将乡土文化的乡土特色多方位地诠释出来,“一群茂腾腾的后生,他们的身后是一片高粱地。他们朴实的就像那片高粱地……黄土高原上,爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓……它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角、老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的力量”。课文以安塞腰鼓为着眼点,前文的“后生”带出西北年轻小伙子的代称,“高粱地”、“黄土高原”交代乡土环境,“红豆角”、“老南瓜”折射出饮食文化,乡土元素相互交融。然而,其他乡土文化的选文虽具有普适性,但缺乏乡土特性,如《秋天》、《嫦娥奔月》等,该类选文是整个乡土中国的风貌和传说故事,缺乏独特气息,易被其他文章替代。

三、塑造乡土文化在小学语文教材中的话语形象

1.平衡教材选文的乡村文化价值倾向

“语文学科具有人文性,这种人文性与文化之间具有不可分割的内在联系,概括地说就是‘用什么文化材料来体现怎样的价值。”[6]现阶段的教材选文在文化价值上已经很好地平衡了不同民族、不同国家、不同群体的文化,也兼顾了政治价值取向、道德价值取向等方面,但城市价值取向和乡村价值取向的选文存在内容上的偏颇,乡土文化的内涵表达存在片面性,选文忽略了乡村人民坚毅、执着奋斗的精神品质。此外,选文运用“清苦”、“朴实”等词描绘乡土生活,以“卑微”描写底层工作者,这些词直白地道出乡村生活的艰辛和普通、底层群众的渺小,加之城市价值的倾斜,易导致乡土人民淡化“土”的观念、弱化“乡”的保护。小学语文教材应该在偏重城市文明的现状下,注重乡土文化价值取向的文章比例提升;选文内容应更多地突出乡土文化的价值,彰显乡土文化在全球化中的地位。

2.丰富选文的内容以凸显乡土文化特色

小学语文教材选文内容的单一很难显现乡土文化的特色,目前教材在乡土文化选文的数量上较高,但并未呈现出乡土文化的概貌,一味地描写乡土自然风光、乡土生活等,忽略了乡土文化是一种文化综合体,这样的教材内容选择缺失乡土文化的独特性。在小学语文教材中,乡土文化内容选择的偏向性易误导学生对乡土文化产生错误的理解,忽视乡土文化有别于城市文化的独特性和全面的育人价值。语文教材在内容选择上应充分考虑乡土文化包含的众多文化因子,注重乡土生活、乡村人民、风俗习惯与乡土建筑等的联结,注意各因子间的相互影响及其对乡土文化的生成与重构作用,凸显乡土文化特色,并考虑其延续性。

3.提升乡村儿童的乡土文化认同

小学语文教材中的乡土文化选文内容单一,描写的自然风光、乡村生活、民歌民谣等都太过平常,没有凸显乡土文化的价值及蕴含的智慧,导致儿童片面认识乡土文化,对乡土文化的认同感低。教材选文应该转换角度,寻找易被儿童接纳的乡土文化内容,不仅要引起乡村儿童的文化认同感,也要引导城市儿童发现乡土文化的保护和传承价值。对于个体来说,“如果他对自己生活与其中的社会毫无所知,他不仅对此不以为然,反而时时处处异想天开地想着拿外部的知识来改造这个社会”[7]。这样的文化不认同将加速乡土文化消退的速度。母语教育是多元文化渗透的最有效途径,更是乡土文化得以传播和保护的路径,所以教材的编排应在儿童立场上注重文化的传承,注重被城市文明冲击着的乡土文化的保护与传承,提升儿童的乡土文化认同感,以减少更多能够建设乡土的人离开。

参考文献

[1] 费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2007.

[2] 黄浩森.乡土课程资源的界定及其开发原则[J].中国教育学刊,2009(1).

[3] 中国大科全书·社会学卷[Z].北京:中国大百科全书出版社,1991.

[4] 艾尔弗雷诺·诺思·怀特海.教育的目的[M].庄莲平,王立中,译.上海:文汇出版社,2014.

[5] 刘方林.农村教师乡土知识的现状调查[D].重庆:西南大学,2014.

[6] 朱家珑.苏教版(国标本)小学语文教科书文化价值的取向与构成[J].江苏教育研究,2008(21).

[7] 石中英.知识与转型与教育改革[M].北京:教育科学出版社,2001.

[作者:潘祝青(1991-),女,江苏连云港人,江南大学田家炳教育科学学院在读硕士研究生。]【责任编辑 郑雪凌】