“毕竟”、“到底”和“究竟”语义分析

2017-04-08赵舸

赵 舸

(西安外事学院 国际合作学院,西安 710077)

“毕竟”、“到底”和“究竟”语义分析

赵 舸

(西安外事学院 国际合作学院,西安 710077)

语气副词“毕竟、到底、究竟”三者词义相近,运用时极易混乱。文章从语义及其背景、特征、实例等方面对三者进行辨析并得出结论:“毕竟”倾向于强调根本原因、本质特征,强调的范围最广、强度最高,用于书面语和口语;“到底”倾向于强调必然结果,强度其次,多用于口语;“究竟”在强调“追究”义时具有专门性,用于书面语和口语。“毕竟”与“到底”都包含时间性结果,前者强调“变化或最终状态”,后者强调“最终达成”。

毕竟;到底;究竟;语义;语义背景;语义特征

语气副词是现代汉语及汉语教学研究的重要内容之一,历来受到诸多专家学者的重视,其中“毕竟、到底、究竟”(以下简称“‘毕竟’三者”)又是语气副词中使用频率较高的类别。查阅《现代汉语词典》《现代汉语八百词》等主流工具书,我们发现三者多采用互释。而祖人植/任雪梅[1]、高书贵[2]、董付兰[3]、张秀松[4]等专家学者,针对“毕竟”类语气副词的研究则多着重于整体与个体的研究与分析,针对三者的比对性研究却较少。就汉语学习与运用而言,若不能准确辨析、理解相近词义的差异,极易产生运用上的混乱,影响表达与交流的准确性。因此,本文立足于三者语义现有研究成果,意图从语义背景和语义特征的角度作一探索,对三者进行进一步的辨析与归纳。

1 语义及语义背景

词语的语义离不开特定的语言环境,而语义的表达亦必定受到具体语境的影响。对汉语学习者而言,词语的学习应包括语义和语义背景,即语义使用的场合[5]。因而,语义分析也绝不可脱离语境。马真[6]提出通过语义及语义背景分析模式,掌握词语确切的意义和用法。此亦可用于“毕竟”、“到底”和“究竟”的研究。鉴于“毕竟”三者在语义上的相似性,我们应从语义入手,分析其语义背景,进而对“毕竟”三者分别进行辨析。

1.1 毕竟

“毕竟”主要强调事物的本质特征、事实结论,并对其所在语境中的某种情况作出解释说明。从下例可知,“毕竟”在不同的语境中,其语义有细微差异:

(1)我认定蒋百嫂就在屋里,就说要进屋等她。蒋三生毕竟是个不谙世事的孩子,他噔噔地跑到一扇屋门前……我说了你不在,可她还要进来等你!(迟子建《世界上所有的夜晚》)

(2)大蒜毕竟只是大蒜,防疫的功能有限。(余秋雨《我等不到了》)

(3)虽然她说自己能照看自己,但她毕竟还是个孩子。(王朔《王朔文集》)

(4)她对贺音的确称不上有什么深情厚谊,但是毕竟已经成为家人,好好相处才能让沈际更幸福。(北京大学CCL语料库)

从语境看,“毕竟”语义可分为四类,分别强调原因(例1)、本质属性(例2)、客观不可改变的事实结论(例3)以及变化与最终形态(例4)。可见,“毕竟”不仅体现出“强调”的指向差异,还突现其预设或前提。只有满足此预设或前提,“毕竟”所强调的情况或观点才是合理或正常的。因此,我们将从不同语义出发,分析“毕竟”的语义背景。

第一,强调原因,以说明出现某种情况是正常的。

由于“毕竟”所强调的原因,使得目前发生的某种情况或观点是合理的、正常的。该类“毕竟”的语义背景描述满足以下三点:

A.按照一般情况,甲应该发生;

B.出现与甲相反的情况乙;

C.解释出现乙的原因。

A是“毕竟”出现的语义前提条件或预设;但实际上与A相反的B发生了,原因则是C。例(1)中,A是“我”得知蒋百嫂不在就应该会离开。但“我”并没有离开,这是B。情况乙出现的原因是,蒋三生是个孩子,所以在慌张之下暴露了蒋百嫂,为C。再如:

(5)他训够你自然就把自行车还给你了,毕竟是维持秩序不是盗车集团。(王朔《王朔文集》)

(6)伽罗瓦群论的理论毕竟太深奥,对十九世纪初的人们来说是很难理解的……以至他的论文得不到发表。(北京大学CCL语料库)

例(5)、(6)中,“毕竟”强调的指向分别为“维持秩序”和“太深奥”。前者解释“他”会还自行车的原因,后者说明理论未得到推广的原因。

第二,强调本质特征,对目前某种情况的存在作出解释说明。

通过“毕竟”强调事物,凸显事物的本质特征,解释现存或出现的情况。该类“毕竟”句的语义背景条件中,A是“毕竟”出现的预设或前提,B是“毕竟”所要强调的部分,C是实际情况。

A.了解情况甲;

B.强调某物或观点的本质;

C.情况乙发生,B对乙的发生作出解释。

例(2)中,由于条件限制,无药可吃,为A;大蒜有一定杀菌作用,但不能与药物相比,此其本质特征,为B;以蒜为药,致使志云感染肺结核,为C。再如:

(7)你先不把自己当爸爸,孩子怎么能尊重你?孩子毕竟是孩子,懂得什么好歹?(王朔《王朔文集》)

(8)海南毕竟是海南,一下飞机大衣马上就穿不住了。(北京大学CCL语料库)

以上两例,通过“毕竟”的强调,突出“孩子”和“海南”的本质特征。“孩子”年纪小,不懂得“好歹”,“海南”的特征就是热,由此为实际情况的发生作出解释。

第三,强调事实结论,不因其他条件而改变,肯定事实的存在。

强调某种客观存在——不易改变的事实结论或共识,以辩解或肯定某现象或事件的存在。该类“毕竟”的语义背景条件表现为:

A.情况甲已存在;

B.甲存在的基础上,情况乙发生;

C.存在某一事实或结论,同意或反对、反驳情况乙。

(9)当时蒋瑞莲只有16岁,即使按浙东风俗,女子早婚,16岁的年龄毕竟也还年轻了些。(北京大学CCL语料库)

(10)找小学同学聊天,那是怀念小学时候的生活。虽然小学也很紧张,但毕竟不像中学。(王宏甲《中国新教育风暴》)

例(9)中,已知浙东有女子早婚的风俗,为前提A;基于A,16岁的蒋瑞莲要结婚,为B。作者用“毕竟”来强调事实——即使按照风俗,16岁也太年轻,对其结婚有不同的意见,为C。例(10)中,小学没有中学紧张是客观事实,“毕竟”强调大家的共识。

第四,强调变化或最终状态,以肯定当前情况。

强调正在或已经发生的情况,这种变化或最终状态已成定局,而由此引起的另一种情况是必然的、正常的。该类“毕竟”的语义背景条件如下:

A.情况甲已经发生或存在;

B.情况甲正在变化或已经结束;

C.由于甲的变化,情况乙出现。

(11)进入九十年代后,视听语言已经不再有令人震惊的感觉了……他们应该向传统现实主义靠拢……。但这毕竟在走向成熟的同时,也是一种无奈的退缩。(北京大学CCL语料库)

(12)过去的事,毕竟已经过去,只有展望未来,重新筹划自己的新生活,我们……寻到一个更适合自己发挥潜力的新位置。(北京大学CCL语料库)

例(11)中,视听语言不再令人震惊,为前提A;向传统现实主义靠拢是一种成熟、必经的变化,是B;作为结果C,传统现实主义将替代视听语言。例(12)强调前事“已经过去”这一结果,现在只有“展望未来”这条路了。

1.2 到底

在《现代汉语八百词》等工具书、语法书中,“到底”的语义大致可分为“毕竟”义、“追究”义和“最终达成”义三类。其语义背景也将分三类分析。

第一,“毕竟”义“到底”,强调事实、本质特征或原因,说明产生另一情况或观点是在情理之中。

此类“到底”与强调事实本质、原因的“毕竟”相似。如:

(13)我……冷静了下来,心里一阵阵后悔。我干吗非说“叉了他”,说“花了他”同样解恨而且到底安全些。(王朔《王朔文集》)

上句中,“我”因为言语不当而后悔,若换句话既解恨又安全。在“解恨”与“安全”中,“我”更倾向于“安全”,因此作者用“到底”来强调重要的事实。由此,该类“到底”的语义背景条件如下:

A.情况甲发生;

B.按照常理推断或叙述者的主观判断,甲的发生会引起情况乙的发生;

C.乙的发生或不发生都存在事实或本质依据。

(14)……六瓶五十七度的“老白干”……平均每人一斤多。赵大头到底当了一辈子厨子……没事人一样。(刘震云《我不是潘金莲》)

上句中,几人喝了很多酒,为A;按照常理B,饮一斤多酒必有醉意。但是有事实C——赵大头是个厨子,所以他没醉。

第二,“追究”义“到底”,强调追问,对某个问题、观点或情况的追根溯源。

(15)她唱歌,我跟她开玩笑……先唱妈妈是坏蛋,后唱妈妈是好蛋,她都反对。我问:“那妈妈到底是什么蛋呢?”她答:“什么蛋也不是。”(周国平《宝贝宝贝》)

(16)……李雪莲闹的是婚姻的事……各级政府怎么插手到人家的家务事里了?而且越插越深;李雪莲……怎么就牵着各级领导的鼻子走了?这过程是怎么演变的?大家到底怕什么呢?(刘震云《我不是潘金莲》)

以上两句中的“到底”表示追究语气,强调追问。例(15)中,她未接受“坏蛋”和“好蛋”的选择,所以“我”进一步追问。例(16)中的“到底”具有强疑问性和未知性。由此,其语义背景如下:

A.就某问题询问或有疑;

B.存在某一情况,或情况不明,使得寻求答案受阻;

C.希望得到满意的答案,而进行进一步的追问。

例(15)中,存在问题A“妈妈是什么蛋”;女儿否定“我”的提问,寻求答案受阻,此为B;为了得到答案,用“到底”来强调“我”对得到答案的急迫性,为C。例(16)中,因不明白离婚案的影响力,疑问重重,“到底”一词表现说话人希望探求问题的根本。

第三,“最终达成”义“到底”,强调某情况或结果最终的发生。

此类“到底”强调最终某事发生,主要是用于已发生或产生的事情、结果,一般是人为的、经过一番努力或曲折才发生的,或积极或消极。如:

(18)俄罗斯山溜完以后,他们想到了晚餐,到底有些疲倦了,兴高采烈的八仙在蓬巴达酒家歇下来了。(北京大学CCL语料库)

(19)她到底没有离开运动队,她要亲手培养出一批批世界级选手。(北京大学CCL语料库)

“疲倦”和“没有离开运动队”,这都是人为产生的、经过体力或一番考虑后形成的最终结果。由此,该类“到底”的语义背景描述如下:

A.情况甲已存在;

B.由情况甲引起某事或产生某种结果;

C.引出另一情况的发生。

例(18)中,已存在情况甲——爬山,为A;作为情况甲引起的结果“疲倦”,为B;引出另一情况的发生——想吃饭、休息,为C;“到底”强调了他们的最后选择。例(19)中的“到底”与此相同。

1.3 究竟

“究竟”多被认为表示追究、探究之语气,但它还强调事物的本质特征或事实、说明另一情况产生的原因。因此,它兼有两种语义及其语义背景。

第一,强调追究、探究,寻求真相。

(20)我们的教育……难道是要使这么多学生最后认识到“我笨”?……究竟有没有笨的孩子?究竟谁家的孩子该被淘汰?(王宏甲《中国新教育风暴》)

(21)他摸不准父亲究竟是高兴还是不高兴,是对现状满意还是对从前感到厌倦。(王朔《王朔文集》)

此类“究竟”可与“追究”义“到底”互换。例(20)中,针对现行教育认知的追问,体现出作者对“笨孩子”和“被淘汰”的质疑。例(21)中的“究竟”,是对父亲真实状态的追究。该类“究竟”的语义背景如下:

A.存在情况甲;

B.有疑问,但未得到满意答案;

C.追究、探究问题或答案的根本。

以(21)为例,父亲不抱怨,即“追究”的前提条件A。马锐知道父亲对目前情况有某些看法,但并不确定,为B。想知道父亲真正的看法,即C。

第二,强调事实、本质特征,说明出现另一情况的原因。

(22)这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府。郎官之中虽然也尽有贵族子弟,但究竟是少数。(北京大学CCL语料库)

(23)在人口不流动的社会中……人口是不需要流动的……但是人究竟不是植物,还是要流动的。(北京大学CCL语料库)

两例中的“究竟”表现“毕竟”之义。例(22)中,这个政府不能再称作贵族政府,是因为贵族子弟占据少数。例(23)中,人口不流动的乡土社会,始终存在流动性。这两例中的“究竟”用来强调事实,对预设或前提进行反驳。其语义背景描述如下:

A.已存在情况甲;

B.从某个角度推断甲的存在可引起情况乙的出现;

C.依据事实,反驳或辩解乙不可能出现。

以(22)为例,存在以贵族为主的贵族政府,为A。若政府有贵族,可推断此为贵族政府,为B。但存在事实C——该政府贵族很少,所以不能称为贵族政府。“究竟”用来强调事实,反驳“这个政府是贵族政府”。

根据语料的统计,该类“究竟”使用较少,并非“究竟”的主要语义。

2 语义特征

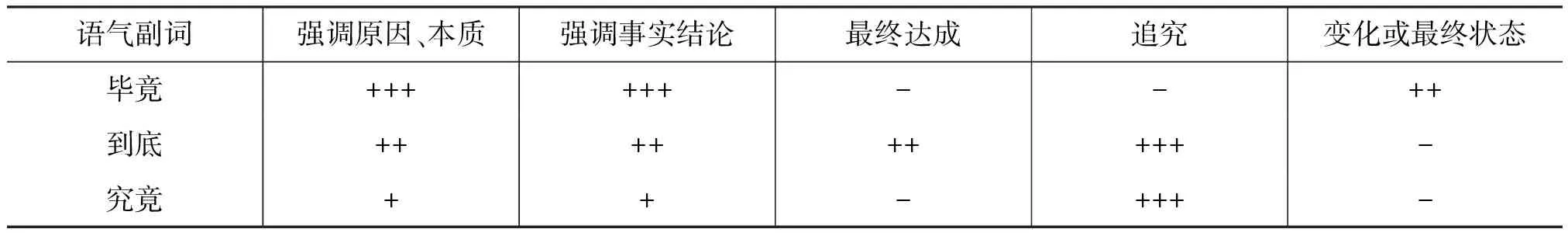

根据上述分析,现可将“毕竟、到底、究竟”的语义特征归纳如下:

毕竟:[+时间性结果][+事实结论][+本质特点][+原因][-追究][+变化性]

到底:[+时间性结果][+事实结论][+本质特点][+原因][+追究][-变化性]

究竟:[-时间性结果][+事实结论][+本质特点][-原因][+追究][-变化性]

从归纳中发现,虽三者皆可强调特点或原因及事实结论,但其功能有强弱之分。从语气上来说,“毕竟”在强调原因或特点的功能上,语气要强于“到底”和“究竟”。试比较:

(24)毕竟/到底是个大学生,知道这些也是应该的。(北京大学CCL语料库)

句中“毕竟”突出的是“大学生”这个本质特点——应该知道;“到底”则是强调“大学生”知道是必然的,有感叹之义。两者的倾向性略有不同。

“究竟”的主要语义为“追究”义,因此,“毕竟”义“究竟”的强调要弱于其他2个语气副词。

(25)虽然小学也很紧张,但毕竟/到底/究竟不像中学。(王宏甲《中国新教育风暴》)

上句虽皆表事实结论,但三者强调事实结论又有强弱之差。“毕竟”强调小学的本质不同于中学;“到底”则强调“小学不像中学那么紧张”的必然性。“毕竟、到底”侧重有异,但强调的强弱相当。而“究竟”在语气上更加委婉,所以其强调弱于前两者。

由此又可得出:“毕竟”主要强调的是事物的本质或固定属性,“到底”和“究竟”则侧重强调结论的必然性,而强调事物的特点或原因并不是“究竟”的主要语义。

综上,三者的语义特征又可得出下面的规律:

第一,表特点或原因时,“毕竟”的强调性最强,“到底”次之,“究竟”最弱;

第二,表事实结论时,“毕竟”和“到底”强于“究竟”;

第三,就三者所强调对象而言,“毕竟”更突出强调最基础、最基本的或广为人知的事实或原因,强调范围更广。

3 词语使用统计与分析

从以上分析还发现,即使语义相同、可替换,其强弱、口语化程度等亦各不相同。考察以口语为主的《王朔文集》[7]、以书面语为主的《民法总则》以及两者结合的《文化苦旅》等有代表性书籍,对三者使用情况作出如下统计与分析。统计结果见表1。

表1 “毕竟”三者使用情况统计结果

根据表1数据分析:

首先,同样具有“追究”义项的“到底”和“究竟”,“到底”主要用于口语,而“究竟”则兼用于书面语和口语;且“究竟”主要表示“追究、探究”之义,具有专门性。

其次,“毕竟”和“到底”皆强调事实结论、原因特征,但“毕竟”用于书面语和口语,“到底”主要用于口语。

第三,“毕竟”和“到底”都包含“时间性结果”,但前者表示“最终状态”,后者表示“最终达成”。

第四,三者中,只有“毕竟”具有表现“变化”之义项。

第五,“事实结论”和“本质特征”为“毕竟”的主要语义。

综上,从语义和语义特征的分析上,可以看到“毕竟”三者的共性与个性,具体如表2所示。

表2 “毕竟”三者的共性与个性情况

注:“+++”表示最经常使用,“++”表示经常使用,“+”表示较少使用,“-”表示不使用。

以上,我们仅从语义角度对“毕竟、到底、究竟”的语义背景及特征进行分析。随着人们研究的推展,对三者之间差异的研究,会有更清晰的表述。

[1] 祖人植, 任雪梅. “毕竟”的语篇分析[J]. 中国语文, 1997(1):39-42.

[2] 高书贵.“毕竟”类语气副词与预设[J]. 天津大学学报(社会科学版), 2000(2):106-109.

[3] 董付兰. “毕竟”的语义语用分析[J]. 首都师范大学学报(社会科学版), 2002(3):67-71.

[4] 张秀松.“究竟”义“到底”句的句法、语义和语用考察[J].华文教学与研究, 2014(1):74-85.

[5] 陆俭明. 对外汉语教学一得:要重视交代词语或句法格式使用的语义背景[J].海外华文教育, 2004(4):10-11.

[6] 马真. 说“反而”[J].中国语文, 1983(3):172-176.

[7] 史金生.现代汉语副词连用顺序和同现研究[M].北京:商务印书馆, 2011:180.

责任编辑:柳 克

Semantic Analysis on “Bijing”, “Daodi” and “Jiujing”

ZHAO Ge

(College of International Cooperation,Xi'an International University,Xi'an 710077, China)

“Bijing”, “Daodi” and “Jiujing” have similar meaning, it is easy to be confused in use. From semantics as well as the background, features and examples, this paper analyzes the three words and gives following conclusions: “Bijing” inclines to emphasize the fundamental reasons and essential characteristics, which with the highest strength is often widely used in written and spoken language; “Daodi” inclines to emphasize the inevitable result, which with the secondary strength is used in spoken language; “Jiujing” with the specialty of investigation is used in written and spoken language. “Bijing” and “Daodi” have timing results, the former emphasizes the change or final state, while the latter emphasizes the final achievement.

Bijing; Daodi; Jiujing; semantics; semantic background; semantic feature

2016-11-23

赵舸(1988-),女,陕西西安人,助教,硕士,主要从事汉语教学与汉语语言学研究。

H136.2

A

1009-3907(2017)03-0041-05