我国供给侧改革政策推出的影响因素

2017-04-02袁晓丽刘圣中

袁晓丽+刘圣中

中图分类号:F015 文献标识码:A

内容摘要:现有文献中从公共政策角度研究供给侧改革政策的成果比较少。因此,本文试图运用多源流理论框架分析我国目前提出的供给侧改革背后的多重推动因素,探究问题流、政策流和政治流在政策推出过程中发挥的影响作用,从而为对这一政策的理解和实施提供更深层的知识支持。

关键词:多源流理论 供给侧改革 政策

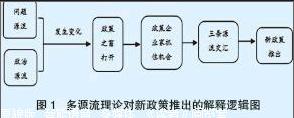

多源流理论的解释逻辑

多源流理论模型是由美国学者约翰·金登提出的一种研究政策过程的模型,是解释一项政策为何被制定以及整个政策制定过程的方法(萨巴蒂尔,2004)。该理论认为,在整个政策子系统中存在三种源流:问题源流(Problem Stream)、政策源流(Policy Stream)和政治源流(Political Stream)。问题源流指的是现实情境当中所发生的各种问题。政策源流指的是政策企业家针对问题进行讨论、重新设计并提出解决办法、建议的过程。政策企业家由该特定领域的专家人员组成。政治源流则指的是对问题产生影响的政治因素,包括国民情绪、公众舆论、权力分配格局等(BIRKLAND T A,2004)。在常态下,三条源流处于互不相交状态。当问题流或政治流发生变化时,则其中两条源流就会出现交叉,这个交叉点被视为 “政策窗口”。当“政策窗口”被打开后,通过政策企业家们的推动,三条源流就会发生相交,在相交的节点上新政策则极有可能产生(见图1)。

供给侧改革演进轨迹

供给侧改革由习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议上正式提出,其演进轨迹可大致分为两个阶段:

(一)发展与形成阶段(2012年乃至更早-2015年11月)

在供给侧改革政策正式出台之前,其并未受到广泛关注,针对产能过剩等供给问题,国家只是有针对性地推出过一些革新措施。如在土地政策方面推出的《关于开展农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的指导意见》,加速农村土地的流转及深化农村金融改革;在产业转型方面推出了《中国制造2025》促进产业转型升级等等。这些措施一方面是应对以需求拉动增长的经济发展模式出现的问题;另一方面也意味着供给侧改革开始逐步得到形成与发展。

(二)正式提出与实践阶段(2015年11月至今)

“供给侧改革”首次被正式提出时旨在强调在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力。2015年12月21日,习近平再次提出2016年经济工作的重点是落实“十三五”规划建议要求,推进结构性改革。在中央财经领导小组第十二次会议又进一步提出供给侧改革方案需要五个“搞清楚”。2016年1月27日,中央发布一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》,将“供给侧改革”首次写进中央一号文件。之后,广东等地纷纷出台相关政策方案,标志着供给侧改革政策正式进入实施阶段。

多源流理论的事实分析

(一)问题窗口的打开

问题窗口的开启是新政策推出的前提条件和基础。明确问题是什么比寻找解决问题的答案更加重要(托马斯·戴伊,2002)。我国供给侧改革形成的问题流主要包括以下三个方面:

首先,主要经济指标的变化方面。在供給侧改革中引起决策者注意的重大指标是GDP增长率。量化的指标可以帮助决策者更好地从发展动态中发现问题。我国GDP的增长率近年来不断呈下降趋势:2010年为10.6 %、2011年9.5%,持续下降到2015年的6.9%,意味着我国经济发展呈放缓趋势。其次,需求增长型政策的反馈不容乐观。2006年至2007年间,我国经济出现严重的通货膨胀,政府通过提高法定准备金率等紧缩政策来压制总需求。2008年美国金融危机爆发,我国又开始转向扩张性的货币政策和财政支出政策。2012年上半年加大刺激需求,下半年又面临通胀。从20世纪90年代开始,我国一直通过调整总需求来保持国民经济的稳定性,经济一直处在颠簸的状态(滕泰,2012)。最后,产能企业的倒闭潮成为了触发问题的焦点事件,其作用在于助推社会问题被提上政府议程,变成迫切需要解决的问题。产能企业的倒闭直接从生产端遏制了经济的持续发展。而且,过剩的产能占据了大量社会资源,使人力、资金、土地等成本居高不下,成为制约我国经济转型的一大包袱(范棣,2015)。经过该事件的触发,供给侧政策系统中的问题源流正式形成,问题窗口被打开。

(二)政策窗口的打开

政策窗口的打开意味着问题走上了程序化的讨论和研究阶段。这个阶段,政策共同体或政策企业家(在金登看来, 政策企业家是指某些愿意投入时间、精力、声誉等资源来倡导某一主张的人)将发挥举足轻重的作用。政策共同体指的是由某一特定政策领域内的专业人员组成的一种团体(约翰·W·金登,2004)。在供给侧改革过程中,“新供给学派”扮演了最核心的推动角色。

新供给学派是国内近几年新兴的致力推行新供给经济理论的群体,由原来的两个分支流派合并而成,即:以贾康为核心的新供给经济学研究小组和以滕泰为核心的新供给主义流派。最先推动“供给侧”改革的是贾康及其倡导成立的“新供给经济学研究小组”,该小组于2011年正式成立。2012年,经济学家滕泰牵头组建“70后经济人改革论坛”,并于同年6月发起成立万博新经济研究院。之后,滕泰于2012年11月9日在和讯网发表《新供给主义宣言》,指出了需求管理的局限性,极力主张从供给端进行经济改革。贾康等人的主张与滕泰等人的新供给主义如出一辙,两股流派于2013年正式合成一流形成中国“新供给学派”,供给侧改革的政策源流此时正式形成。

新供给学派主要通过专家座谈会、内参报告、研讨会等形式扩大新供给理论的影响力。2015年11月9日,滕泰被邀请参加李克强总理的经济形势座谈会,以《从供给侧改革全面降低企业成本,开启新增长周期》为题,建议推行供给侧改革。第二日,“供给侧结构性改革”便由习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议上正式提出来。此外,一些与中央发生直接联系的智囊会直接向中央领导人递交内部参阅报告,贾康在2011年12月与其他学者联名撰写的《以新供给经济学理论创新促进可持续发展》报告中,多处政策建议被政府广泛采用。另外,学术研讨会也是发挥政策影响力的重要途径。2013年9月28日,“新供给经济学研究小组”召开的“新供给经济学理论创新学术研讨会”,积极主张以改革为核心的“中国新供给经济学”。贾康在会上提出,中国未来改革的核心是从供给侧入手来推动新一轮的制度变革创新,中国迫切需要方式的转变和可持续健康发展。之后,新供给学派还通过长期、定期开展新供给双周学术研讨会、课题承担、媒体宣传等活动积累一定的影响力,日益加深供给侧改革的影响。

(三)政治窗口的打开

独立于问题流和政策流,政治流按照自身的动态特性与规则进行流动。新一届政府的上台,在一定程度上为某些利益群体或机构开启了一扇便捷的政策之窗。此外,民众改革热情与大众传媒在政策之窗开启之前也起到重要的作用。

2013年3月,以习近平主席为核心的新一代中央领导人确立。新的领导势必带来新的观念,为供给侧改革创造了政治条件。时逢领导换届,我国以刺激需求为主的粗放型经济增长方式已经很难促进经济的可持续发展。新的领导班子上台后,中央便于11月15日公布了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》表明了“大刀闊斧”进行改革的决心。

随着问题的出现及政府的改革主张,社会民众对改革的参与度与关注度空前高涨。习近平在中共中央政治局第二次集体学习会议上,强调“要积极回应广大人民群众对深化改革开放的强烈呼声和殷切期待”。2015年,国家发改委经济体制与管理研究所进行了一次“中国改革民意大调查”,全国多达240多个社区的城镇某居民参与了该调查,表达了自己对改革的评价、愿景期待及满意度(李建新,2016)。改革涉及的利益与人民群众息息相关,民众必然积极寻求各种途径向政府表达自身对改革的看法。党和政府对群众路线的重视与实践,促使民众的看法对政府决策的影响逐步加深,供给侧改革离不开民意的表达。

大众媒体作为信息的传播者同样影响着政策的制定。媒体有意无意地充当了民意的塑造者和政府政策的宣传家。大众媒体对公共政策并不发生直接的影响,而是间接促使大量政府官员把媒体的看法转化为政策,但政策的实质性可能会发生变化(Martin linsky,1998)。这些媒体利用网络和社会影响力进行信息的传播、引导,为我国改革尤其是经济领域的供给侧改革制造了一定的舆论氛围。

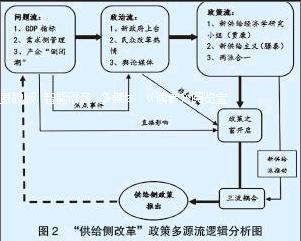

(四)“三流”交汇

在供给侧改革政策推出过程中,GDP增长率指标的变化、现行“需求侧”政策的不可行以及产能企业出现的“倒闭潮”使得问题源流得以形成。其中焦点事件直接影响了政治流的变化。2013年新领导班子的上台、民众空前的改革热情以及舆论媒体的影响构成了政治源流。而2013年新供给学派的形成构成了政策流形成的节点。一系列经济问题的出现和政府换届打开了政策之窗,此时,再经过新供给学派对供给改革的推动,三条源流便正式汇聚到一起,供给侧改革政策顺利被推出(见图2)。

结论

本文运用多源流理论框架分析了我国供给侧改革被推出的原因,并得出研究结论:我国供给侧改革政策之所以能够被顺利推出是三条源流耦合的结果。由于国情的不同,笔者发现该理论解释框架在解释我国政策时仍然存在一些不足。例如,在我国政策系统中的三条源流并不能完全相互独立,其划分边界不是很清晰,有些来自政策流的政策企业家可能同时也是政府官员,在政治流当中发挥影响力作用。另外,政治流对政策的影响比较重,需要提高社会及公民对政策制定的参与程度。总之,多源流能够有效地帮助我们分析解释公共领域的众多政策,但仍然需要国内学者建立在金登的基础上努力研究出一种更符合中国特色的公共决策理论解释框架。

参考文献:

1.[美]萨巴蒂尔.政策过程理论[M].三联书店,2004

2. 习近平在中央财经领导小组第十一次会议上的讲话[ N ] .人民日报,2015-11-11

3.[美]托马斯·戴伊自上而下的政策制定[M].鞠方安等译.中国人民大学出版社,2002

4.滕泰.新供给主义宣言[Z].和讯网,2012

5.范棣.中央首次提出的“供给侧改革”真的来了吗? [Z].中国改革论坛网,2015-11-7 http://www.chinareform.org.cn/Economy/consume/Practice/201511/t20151117_238531.htm

6.[美]约翰·W·金登. 议程、备选方案与公共政策[M]. 中国人民大学出版社,2004

7.冯群.做中国最诚实、坚定的公共财政改革理念的推行者——贾康 献策中南海[ Z ].中国共产党新闻网.http://cpc.people.com.cn/GB/68742/179979/17511313.html

8.贾康.未来改革应从供给侧入手[Z].中国改革论坛.http://www.chinareform.org.cn/Economy/trade/Practice/201310/t20131010_177665.htm

9.习近平.以更大的政治勇气和智慧深化改革[Z].新华网.http://news.xinhuanet.com/politics/2013-01/01/c_114223419.htm

10.李建新. 2016年中国改革民意调查报告[M].中国财政经济出版社(总社),2016