中国区域粮食自给率测算与分析*

2017-04-01曾福生何友

曾福生,何友

(湖南农业大学经济学院,长沙 410128)

中国区域粮食自给率测算与分析*

曾福生,何友

(湖南农业大学经济学院,长沙 410128)

粮食作为国计民生的物质基础,是立国之本,基于中国人口多、粮食需求量大等基本国情,必须守住“谷物基本自给、口粮绝对安全”的底线。依据各地区粮食(稻谷、小麦和玉米)生产量和消费量计算自给率变化,结果表明,2000~2014年,全国稻谷自给率呈“下降-上升”趋势,中南和东北地区及华东部分省份具有比较优势;小麦自给率呈“下降-上升”趋势,中南和华东地区具有比较优势;而玉米自给率始终总体呈“W”型趋势,东北、华北和西北地区优势较大。综合而言,东北、华东和中南地区在粮食自给方面优势较大,而华北、西南和西北地区粮食自给能力相对较弱,因而需要协调区域间利益,以保障国家粮食安全。

自给率;区域;主粮;粮食安全

一、引言

我国粮食安全问题历来为国内外学界和政界关注。威廉·福格特、莱斯特·布朗等学者在20世纪中期便对中国未来能否解决粮食问题表示担忧。尽管2016年全球饥饿指数(Global Hunger In⁃dex)我国得分为7.7分,较2008年下降3.8分,即我国饥饿状况得到改善,但不代表已完全实现粮食安全。现行条件下,我国未来粮食安全仍面临较大压力(张元红,2015)。

截至2015年,我国实现粮食“十二连增”,有力支撑经济持续稳定发展。但谷物“三量齐增”(生产量、进口量和库存量)现象引发社会对粮食自给水平的担忧。部分学者认为国内粮食生产波动是导致粮食不安全最主要原因(Bruins等,2006;DelNine等,2007)。受自然因素和经济因素影响,自20世纪70~80年代开始,我国粮食增长中心由南方向北方和由东部向中部推移(黄爱军,1995;程叶青等,2005;高帆,2005;杨春,2009),传统“南粮北调”格局被“北粮南运”格局取代(郑有贵等,1999;翟荣新等,2008;周巧富等,2011),粮食生产区域格局改变。因1996~1998年“压粮扩经”等农业结构调整占用的耕地占耕地减少量一半以上,导致我国粮经饲三元结构发生变化(王大伟等,2005)。研究表明,保障粮食安全必须立足国内,提高粮食生产综合能力,提高自给率水平。

当前,重视粮食安全要从重视总体粮食安全向重视主食安全、区域安全、运输安全等方向转变(陈永福等,2016)。区域粮食安全是国家粮食安全组成部分,其定义和内涵存在鲜明时代和地域差异(马树庆等,2010),受各地自然、社会、经济条件等因素影响,区域粮食安全态势各有不同(张利国,2011)。针对区域差异,部分学者通过对我国主要粮食产品(稻谷、小麦和玉米)生产区域比较优势的测定和差异分析,验证我国粮食在生产地域方面存在很大差异(徐志刚等,2001;张华等,2004),也有学者依据各地区粮食生产量和不同熟制确定粮食区域布局情况(李立军等,2004),并根据粮食生产和需求数据分析我国粮食主产区、主销区和平衡区粮食生产、消费现状,预测区域内可能出现的粮食问题(丁晨芳,2007)等。

综上所述,已有研究主要从粮食品种生产大区域(东、中、西部或主产区、主销区、平衡区)及稻谷、小麦和玉米的全国自给率变化特征两方面展开(陈百明等,2005;唐华俊等,2014;李显戈,2015)。粮食生产具有土地密集型特点,我国幅员辽阔,以国家为对象衡量会掩盖地区差异,无法体现各地区自给率状况。随自然、社会和经济等因素发生变化,区域差异进一步扩大,而东、中、西部或主产主销的地域划分忽略了这些影响因素。本文将比较我国六大区域①六大产区借鉴《中国统计年鉴》采用的区域划分方法:东北(辽宁、吉林、黑龙江)、华北(北京、天津、河北、内蒙古、山西)、华东(山东、上海、江苏、浙江、福建、安徽、江西)、华南(河南、湖北、湖南、广东、广西、海南)、西南(四川、重庆、贵州、云南、西藏)、西北(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)。稻谷、小麦和玉米自给率,从数量上分析各区域三大主粮结构问题并提出相应建议。

二、我国主要粮食品种生产和消费现状

(一)粮食生产现状

2000~2014年,我国粮食②文中粮食指稻谷、小麦和玉米,下同。总产量呈“下降-上升”趋势。20世纪90年代中期,我国粮食连年丰收,供大于求,出现结构性过剩,粮价下跌,严重挫伤农民种粮积极性,植被破坏、围湖造田等造成湖泊蓄洪能力下降,致使1998年强降水后形成长江中下游特大洪涝灾害等,直接导致1997~2003年粮食大幅减产,同时由于1999年退耕还林政策试点等原因,导致耕地面积减少,进一步催化粮食减产,粮食产量下降8.98%。2004年后,国家出台一系列扶持粮食生产的惠农政策,特别是粮食最低收购保护价,粮食产量增长34.53%。其中,2000年华东地区粮食产量最高,达11 874.83万吨,占全国29.83%,中南地区粮食产量次之,占全国29.07%,其后为西南地区,产量占全国14.23%,2004年开始,东北地区稳定超过西南地区,2014年产量达10 587.04万吨,占全国19.3%。

从稻谷、小麦、玉米生产数据看,发展趋势与粮食总量趋同。稻谷一直是我国最大粮食品种,2000~2014年,全国稻谷总产量年均增长7.32%,但在三大主粮总产量中比重由47.75%降至37.65%。20世纪90年代中期后,玉米产量超过小麦产量跃居第二,年均增长13.6%,产量比重由26.93%增至39.34%。相较玉米而言,小麦增长速度放缓,年均增长仅8.44%,产量比重由25.32%降至23.01%。

分区域看,2000年我国稻谷生产主要集中在华东、中南和西南地区,随水稻新品种培育和农业技术开发与应用,2011年东北地区水稻产量超过西南地区,成为水稻优势产区,形成华东、中南、东北格局;2000~2014年,我国小麦生产主要集中在华东、中南和华北地区,但产量占比下降;此期间玉米生产主要集中于华北、东北和华东地区,东北玉米产量比重由21.83%增至33.59%,华东地区份额不断减小,从18.98%降至12.79%。

(二)粮食消费现状

2000~2014年,全国粮食总消费量以2006年为分界点呈“下降-上升”趋势,其中中南地区发挥主导作用,2000~2006年,其粮食消费量减少10.09%,2006~2014年,消费量增加81.3%。粮食主要消费区域集中于华东、中南和西南地区。2000~2014年,各地区工业化、城镇化等迅速发展,膳食结构发生变化(杨照等,2014),畜产品等间接消费增加,促使粮食需求成倍增加(钟甫宁等,2012),各区域粮食消费量均呈增长趋势。

从稻谷、小麦、玉米消费数据看,稻谷和小麦消费量均处于缓慢减少状态,而玉米则呈“缓慢增长-快速增长”趋势。2000年我国粮食消费结构仍以稻谷为主,消费量达10 518.75万吨,占主粮消费43.91%;小麦次之,玉米消费最少,仅占主粮消费量19.66%。随人民生活水平提高,膳食结构升级,粮食的直接消费减少,而动物性食物即粮食的间接消费增加(吴乐等,2011),2008年玉米代替稻谷成为粮食最主要消费品种,2014年玉米消费量达12 263.44万吨,占主粮消费47.08%,稻谷次之,占比29.82%,小麦仅占23.09%。

从区域看,受饮食习惯等因素影响,稻谷消费主要集中于华东、中南和西南地区,2000~2014年,三个地区消费比重变化不大,始终在80%以上,但消费数量减少41.77%;玉米消费主要集中在中南、华东和西南地区,消费量增加188.84%,消费比重增加8.88%;2000年小麦消费主要集中于华东、中南和华北地区,三个地区消费量占比达70.99%,中南地区小麦消费逐渐减少,2014年与西北地区不相上下。

三、自给率测算

通常用粮食自给率,即当年粮食产量占当年粮食消费量比重可衡量一个国家粮食安全水平,换言之,实现粮食自给自足需在多大程度上依赖国际贸易。一般认为,一个国家或地区粮食自给率在100%以上,即完全自给;在95%~100%,属于基本自给;在90%~95%,是可接受的粮食安全水平;小于90%,粮食供求风险增大。

式(1)中,Sit代表某粮食品种在t年i地区自给率,Pit指某粮食品种在t年i地区生产量,Cit是某粮食品种在t年i地区消费量。运用31个省份(市、区)粮食生产和消费数据③数据来源于2001~2015年《中国统计年鉴》《中国农业统计资料》、黑吉辽等31个省区2001~2015年统计年鉴及其他相关统计年鉴,消费量基于以上年鉴数据计算得出。计算,结果如下。

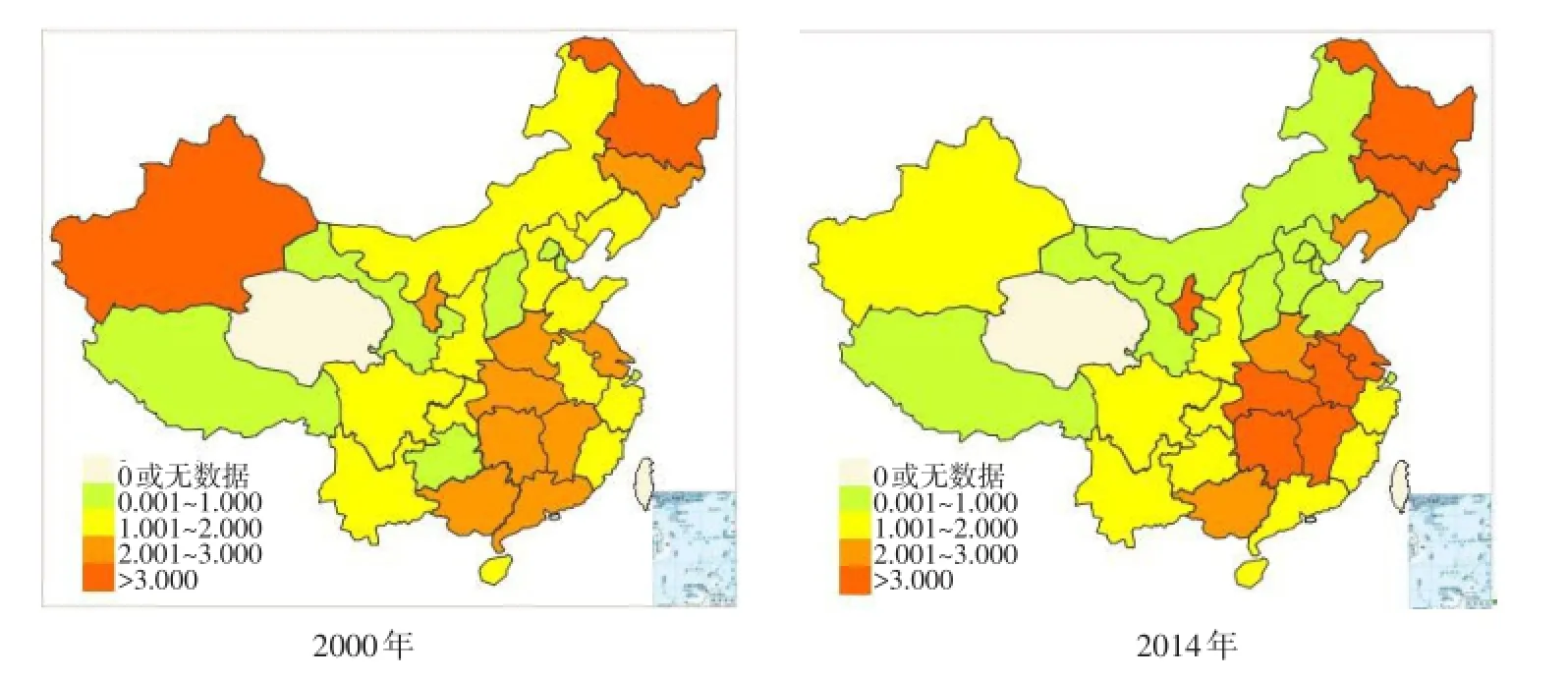

(一)稻谷

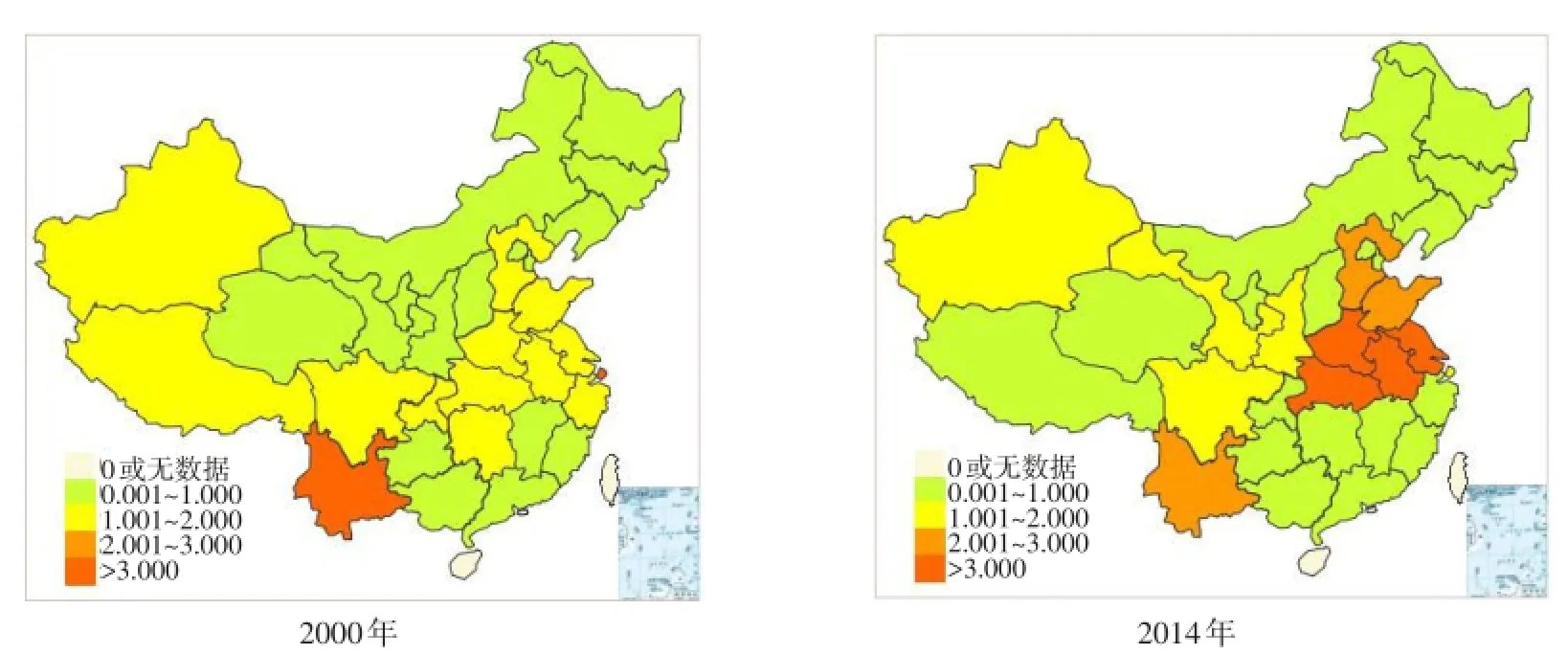

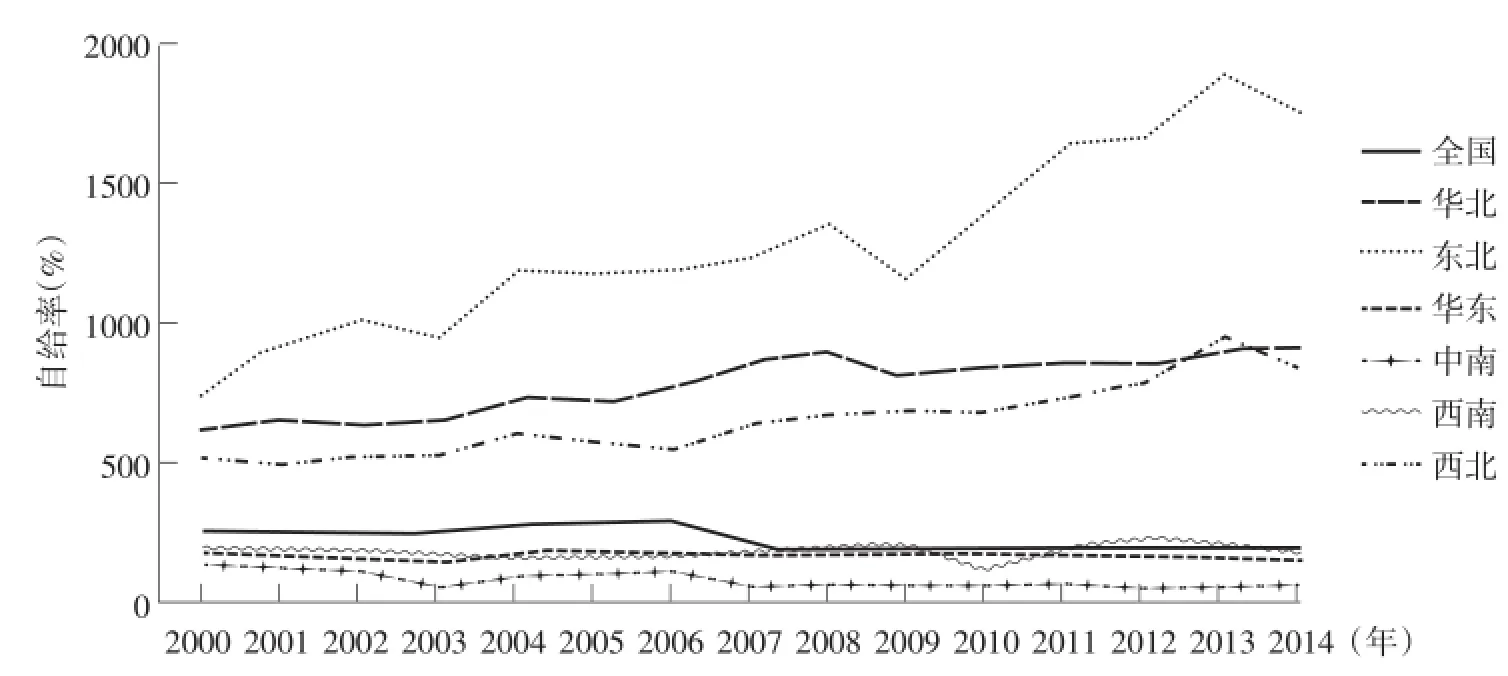

2000~2014年,全国稻谷自给率空间分布格局(见图1),全国稻谷自给率呈先降后升态势(见图2),其中,中南和东北地区及华东部分地区稻谷自给率处于全国较高水平,华北和西北地区处于相对劣势。2000~2003年,由于粮食收益较低,农民生产积极性受挫,退田还湖导致粮食播种面积减少,稻谷自给率由181.65%降至168.1%;2004年起,农业技术推广促使大部分地区水稻单产增加,水稻生产得到恢复性发展,2005年开始实行稻谷最低收购价政策,大大提高农民生产积极性,总产量持续增长,其中中南与西南地区尤为突出,但受农业劳动力转移影响,中南、西南等地水稻种植由一年两耕改为一年一耕现象普遍(胡雪枝,2012),对稻谷产量产生不利影响。

图1 稻谷自给率空间分布格局

图2 2000~2014年稻谷自给率变化趋势

1.华北地区

整体而言,由于春旱严重,地下水渐临枯竭,无法满足水稻生长,稻谷自给率不断下降,其中,北京市和山西省尤为突出,自给率分别为0.32%、2.44%,与90%标准相差甚远。由于城镇化快速发展,同时受SARS事件影响,2003年北京市等地稻谷供需严重失衡,自给率跌至谷值。由于自然条件限制和工业化迅速发展,山西省稻谷播种面积呈减少趋势,以2008年为界,自给率呈先急剧下降后缓慢上升趋势。

2.东北地区

2000~2014年,东北地区自给率增长幅度最大,从271.9%增至557.26%(见图2),主要原因在于东北地区降水虽少,但气温低、蒸发较弱,且2000年以来,种植业生产专业化程度迅速提高,品种改良、节水栽培等农业技术普遍推广,为东北地区生产粳稻提供基础条件,气候变暖提高东北地区单产水平(方修琦等,2004),15年间,东北地区稻谷产量增加83.38%,而受经济发展导致膳食结构变化的影响,稻谷消费量减少10.52%。其中,黑龙江省自给率变化最大,由于水稻品种改良等原因,稻谷单产由6.49吨/公顷增至7.022吨/公顷,同时水稻播种面积由1 605.9千公顷增至3 205.5千公顷,而消费量日趋减少,导致稻谷自给率从492.38%快速增至1 128.55%。

3.华东地区

由图2可知,2000~2014年,华东地区水稻自给率有所提高,从192.8%增至322.43%,主要表现为江苏、安徽和江西等省份自给率提高。受地方储备和地区间差价影响,2003年自给率跌至谷值,由2002年196.04%降至170.33%。期间,江苏省稻谷生产量增加6.15%,消费量减少35.31%;安徽省稻谷产量增加16.69%,消费量减少58.01%;江西省稻谷产量增加35.75%,消费量降低27.33%。此外,上海市稻谷自给率降低13.85%,实现稻谷自给难度增大。

4.中南地区

中南地区拥有适宜水热和光照条件,适合水稻种植,且种植水稻历史悠久、经验丰富,因此水稻在三大主粮中占比最高,始终完全自给,且区域内各省稻谷自给率均较高。作为稻谷主要种植区和消费区,自给率呈缓慢曲折上升趋势,2002年跌至最低206.04%,主要原因在于此时期稻谷价格下跌,种植收益减少,且水土流失严重,耕地面积减少。2004年恢复生产后,自给率持续增长,升至284.61%。在此期间,1999年起开始实施“优质稻”工程,湖北省水稻单产能力提升,同时水稻产业化经营开始发展,2000~2003年自给率受影响相对较小,始终保持缓慢上升趋势。

5.西南地区

由图2可知,西南地区在数量上可实现稻谷完全自给,整体呈上升趋势。一方面,受退耕还林影响,前三年稻谷自给率下降4.53%;另一方面,受高温伏旱影响,2006年稻谷产量较上一年下降14.17%,自给率跌至114.14%。受自然因素影响,2014年西藏自治区稻谷产量仅0.47万吨,消费却达13.73万吨,自给率较低,仅3.42%,而重庆、四川、贵州和云南始终保持95%以上自给率。

6.西北地区

整体而言,西北地区稻谷自给率有一定提高(见图2),但2000~2004年,由于播种面积大幅减少,稻谷减产,自给率从83.17%降至59.65%,恢复生产后,稻谷自给率回升并持续增长至99.96%。其中,青海省几乎未种植水稻,2014年稻谷消费量为12.74万吨,基本从其他地区调入稻谷。新疆维吾尔自治区稻谷产量增加26.16%,同时消费增长131.37%,自给率由337.38%降至183.96%;甘肃省稻谷自给率始终在3%~5%,无法依靠本地稻谷产量保障居民生活所需;陕西省自给率呈“U”型变化趋势;2004~2007年,由于黑穗病、稻瘟病等病害(李朝红,2011),山西省稻谷大幅减产,自给率陷入低谷,最低跌至92.3%。

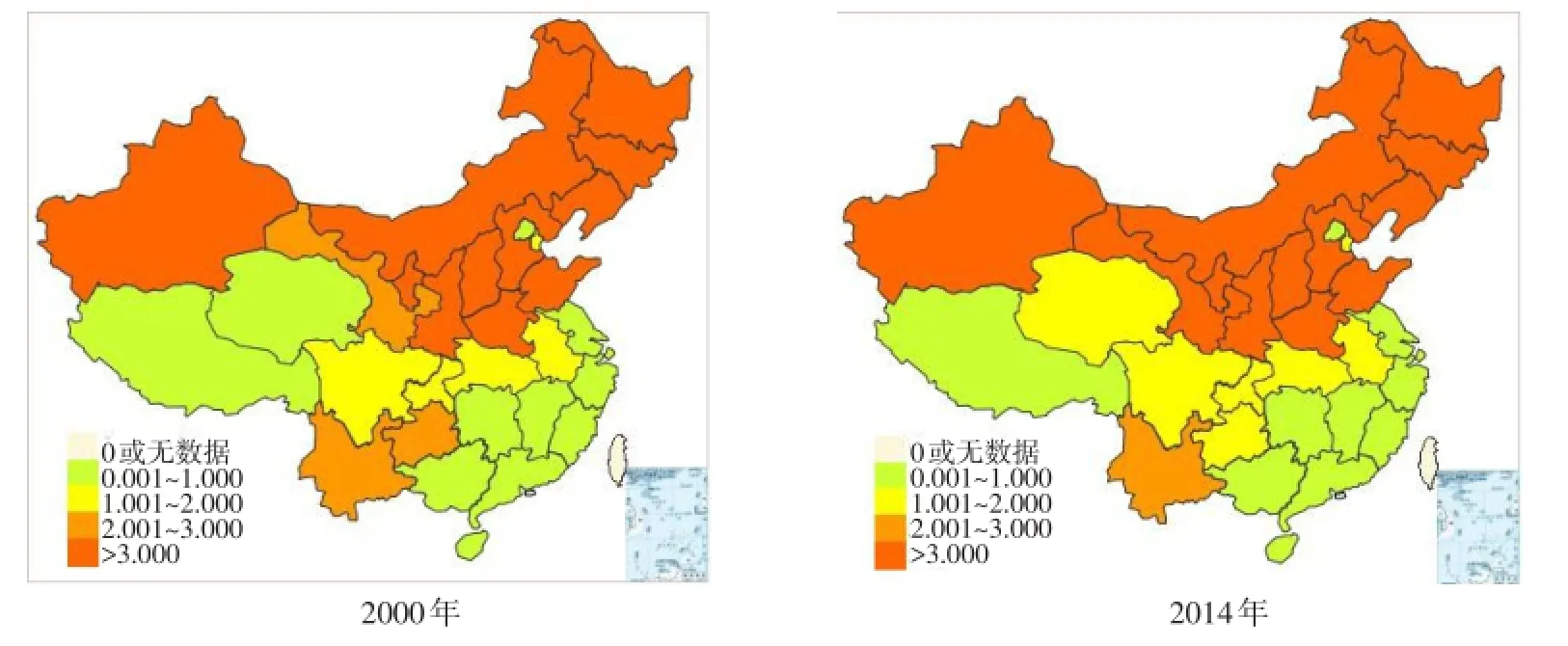

(二)小麦

2000~2014年,全国小麦自给率空间分布格局(见图3),根据我国近15年小麦消费变化规律,全国小麦消费主要表现为总量“上升-下降-反弹”趋势(见图4),总产量呈逐步上升趋势,自给率呈“下降-上升”趋势。受粮食结构性过剩、退耕还林等因素影响,2000年起自给率小幅度下降,2003年跌至谷值108.82%,2004年后持续上升,达209.81%。从2014年小麦自给率分布特征看,自给率高地区主要集中在中南和华东地区,分别达412.18%和288.03%。

图3 小麦自给率空间分布格局

图4 2000~2014年小麦自给率变化趋势

1.华北地区

2000~2014年,华北地区小麦自给率呈相对缓慢增长过程,从93.5%增至131.77%(见图4),实现从基本自给到完全自给转变,其中,河北省经过15年时间将小麦产量提高18.37%,同时消费下降29.54%,自给率则从126.78%升至212.98%;北京市和天津市均呈“下降-上升-下降”状态,北京市由于城镇化推进及经济发展等因素,小麦消费量远超生产量,且差距趋增,自给率从26.28%降至4.84%,天津市小麦自给率从95.53%降至61.96%。

2.东北地区

东北地区小麦自给率持续下降(见图4),小麦自给不安全状况加剧。主要原因在于小麦比较收益较低,东北三省小麦播种面积呈缩减趋势,2000年黑龙江、吉林和辽宁省小麦产量分别为95.8万吨、16.3万吨和35.8万吨,2014年分别下降51.36%、99.12%和92.18%,而消费量除黑龙江省下降2.96%外,辽宁和吉林省消费分别上升32.91%和24.86%。

3.华东地区

2000~2014年,华东地区小麦自给率增长较大,从145.03%增至288.03%(见图4)。期间,华东地区大部分省份呈小麦生产递增和消费递减趋势,安徽和江苏省尤为明显。安徽省自2004年后大量培育优良品种,加强农业基础设施建设,2014年,小麦生产量达1 993.6万吨,相比2000年,生产量增加90.82%,消费量减少34.75%,自给率增加291.39%;江苏省小麦产量增加45.71%,自给率增长246.05%。

4.中南地区

2000~2014年,中南地区小麦生产量急剧增长,消费量快速下降,自给率呈稳步增长趋势(见图4),河南和湖北省最明显。河南和湖北省弥补了湖南、广东、广西和海南省在小麦生产缺口。由于小麦播种面积扩大及单产提高,河南和湖北省小麦产量实现很大提高。2014年,河南省产量增加48.88%,消费量下降57.13%,自给率达446.19%,相比2000年增加317.72%;2014年湖北省小麦产量为421.6万吨,消费仅115.37万吨;湖南、广东和广西省小麦自给率均出现不同程度下降,尽管2014年湖南省小麦消费量较2000年下降25.46%,但产量也下降55.81%,仅10.3万吨;受自然、经济等因素影响,海南省几乎未种植小麦,省内需求基本从外省调入。

5.西南地区

2000~2014年,西南地区具备小麦完全自给能力,2000~2010年小麦自给率变化较平稳,保持在7%内幅度变动,而2011~2014年呈“倒U型”变化趋势(见图4)。由于小麦播种面积减少,西南地区五省小麦产量均呈不同程度减少,其中,重庆市下降幅度最大,达73.35%;其次云南省和贵州分别下降45.14%和40.18%;各省小麦消费量与产量下降幅度相差不大。其中,由于贵州日照时间短、耕作粗放、重大季、轻小季思想较浓(何庆才,2005),且小麦播种面积减少,小麦自给率趋降,尽管2004~2005年受国家农业政策影响,产量稍微回升,但随后趋于下降。

6.西北地区

2000~2014年,西北地区小麦自给率由87.07%增至130.01%,实现从不完全到完全自给(见图4)。2000~2008年,小麦自给率变动较平稳,2009年自给率上升22.28%,主要原因为新疆维吾尔自治区小麦播种面积在2009年扩大275.94千公顷,小麦产量增加59.39%,自给率上升66.99%。15年间,西北地区小麦自给率趋同,仅青海省无法完全自给。

(三)玉米

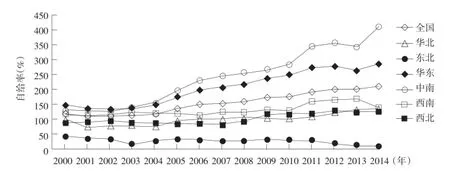

随着我国经济快速发展,各地居民收入水平提高,对肉、蛋、奶需求量增加,推动养殖业发展;国际市场上石油等传统能源价格上涨,刺激新能源产业发展,玉米深加工业快速发展,玉米工业消耗量快速增长。2000~2014年,各地区玉米播种面积均有不同程度增加,全国玉米产量增长101.71%,总消费增长160.37%。尽管全国玉米自给率始终处于较高位置,但总体呈“W”型趋势。2000~2003年,由于普遍性粮食收益下降及退耕还林,玉米自给率下降23.93%;2004年恢复生产后自给率开始回升,其中2009~2010年国内大部分玉米产区遭遇干旱,导致减产,自给率降至156.33%,2011年后自给率上升。2000~2014年玉米自给率空间分布格局见图5。

图5 玉米自给率空间分布格局

1.华北地区

由于工业化与城镇化快速发展,玉米消费量大幅增长,但玉米产量增幅始终大于消费量增幅,华北地区玉米自给率总体呈快速上升趋势,增长288.79%,实现高度自给(见图6)。其中,北京市玉米自给率仅在2007~2009年实现完全自给;其他省份均实现完全自给,并保持上升趋势;内蒙古自治区播种面积快速增加及机械覆膜等农业技术推广,自给率上升幅度远超其他省份,2014年达2249%。

2.东北地区

作为玉米种植最集中地区,东北地区玉米自给无压力,2000~2014年自给率增长1039.63%(见图6),总体呈上升趋势,远超其他地区,其中,2014年因夏季发生特大干旱,玉米自给率稍有回落。吉林和黑龙江省自给率快速增长,2014年两省玉米自给率较2000年增长约20倍。辽宁省玉米自给增长速度相对缓慢,仅增长2.64倍。

3.华东地区

2000~2014年,华东地区玉米自给率保持在30%内的变化幅度,相较其他区域变动较平稳(见图6)。2003年前后,华东地区自给率变动相对较大。华东地区主要种植春小麦,一般在4月播种、6月授粉、7月灌浆,而2003年是农业生产罕见的多灾年份,持续阴雨、洪涝灾害导致玉米生产严重受损;华东地区,尤其是江苏、福建等临海省份,工业化、城镇化进程较快,玉米工业消费和饲用消费日益增长,直接导致2003年玉米自给率跌至最低值137.34%。由于经济因素或自然条件限制,上海市、福建和江西省自给率始终低于10%,需大量从外地调入玉米;随玉米消费量渐渐超过生产量,江苏省自给率也下降30.59%,无法实现玉米自给。

4.中南地区

2000~2014年,中南地区玉米自给率以2003年和2006年为转折点,呈“下降-上升-下降”趋势(见图6)。受气候因素等自然条件及退耕还林、退田还湖影响,2000~2003年玉米自给率下降36.23%;2004年开始回升,2006年已增至103.49%;2007年,自给率大幅下降,仅43.6%,此后中南地区玉米自给率持续下降,2014年仅为32.87%。

5.西南地区

2000~2014年,西南地区玉米自给率仅2010年出现急剧下降外,一直处于较平缓变动状态。2000年西南地区自给率为172.88%,之后受粮食收益等影响开始缓慢下降和上升。2010年上半年,西南地区受特大旱灾影响,农作物出现不同程度灾害或绝收现象,自给率下降90.59%。2011年玉米生产恢复,自给率达173.44%并持续增长。

6.西北地区

由于玉米播种面积扩大,西北地区玉米产量整体呈持续上升趋势(见图6),尽管消费量上升,但消费量增幅始终小于产量增幅,西北地区玉米自给率增长338.18%,在波动中呈持续上升趋势,其中,甘肃、宁夏和新疆自给率变动发挥主要作用。

图6 2000~2014年玉米自给率变化趋势

四、结论与对策建议

(一)结论

根据各地区不同粮食品种自给率变化可知,2000~2014年,全国稻谷自给率总体呈“下降-上升”态势,其中,中南、东北地区及华东部分省份稻谷自给率始终高于其他地区,华北和西北地区处于相对劣势;小麦自给率总体呈“短暂下降—持续上升”状态,中南和华东地区小麦自给率具有比较优势;全国玉米产量始终保持完全自给状态,总体呈“W”型趋势,其中东北、华北及西北地区自给率最高。总体而言,东北、华东和中南地区粮食自给优于华北、西南和西北地区。

目前多数大国粮食自给率均在90%以上,其中,美国、加拿大、阿根廷、法国、德国等欧美国家粮食安全自给率超过100%;俄罗斯、印度等国家自给率在90%~100%,而粮食自给率低于90%安全线的国家主要集中在非洲。我国人口众多、粮食需求量大的基本国情决定粮食不可能完全依赖进口。当前我国粮食实现“十二连增”,三量(生产量、库存量、进口量)齐增,粮食成本持续上升,天花板效应仍存在,粮食产区与销区供需矛盾愈发激烈。随着粮食安全关注点由总体粮食安全向区域粮食安全转变,各区域功能分区进一步明确,各区域间相互影响加深,粮食供求、粮食生产区域化格局变化将是我国未来一个时期粮食生产面临的现实情况。

(二)对策建议

1.明确粮食主体责任

由于各地区经济、文化和社会等因素差异性与互补性,应充分认识各地区一二三产业比较优势状况,发展优势产业。基于保障国家粮食安全视角,粮食主产区应坚持底线思维,稳定粮食生产,调整粮食种植结构,发挥其保持粮食市场供求动态平衡和稳定粮食市场价格作用,保证全省粮食经济发展,并在一定程度上保证全国粮食供给问题;农业资源不足、粮食不能自给的省份,应基于自身资源禀赋,保证一定粮食生产能力,与粮食主产区建立良好粮食互通渠道,建立并完善粮食储备体系,保证粮食供给。

2.建立区域粮食利益协调机制

粮食自给率一定程度上反映各区域粮食供需状况及保障能力,根据各区域三大主粮空间分布变化图可知,大部分区域存在粮食供给剩余,部分区域存在粮食紧缺。实现国家粮食安全,必须利用各区域利益协调机制充分调动粮食资源,实现粮食合理配置。根据各省份资源禀赋和经济条件不同特征,积极应对各区域粮食种植及消费带来的结构性问题。合理利用各省资源禀赋优势,发展优势品种,弥补自身劣势;按优势互补原则,安排粮食生产、储备、销售与流通渠道,实现省际间合作,对于无法实现粮食自给区域,可根据各地区粮食自给状况,建立区域间利益协调机制,实行各区域以粮食为中心的全面经济合作,调动各区域优势粮食品种,满足消费者多样性需求,同时,增加财政对粮食主产区倾斜力度,实行适当利益补偿,建立粮食主产区农业生态补偿机制。

3.完善粮食流通体系

当前国家鼓励利用市场机制调节粮食供求,对完善粮食流通体系提出挑战。目前,我国稻谷、小麦、玉米等主要粮食品种供需错位分布情况较严重,如稻谷消费主要集中在华东、中南和西南地区,而优势产区正向东北地区扩展;玉米优势产区主要集中于东北、华北和西北地区,而饲料工业等玉米工业消费量最大的产业却集中于中南、华东和西南地区。我国幅员辽阔,各区域地貌差异显著,粮食跨地区调运较难。若粮食流通体系不完善,局部地区遭遇自然灾害等突发事件时,极易造成短期内粮食供不应求甚至社会不稳定等严重问题。为更好地解决各区域粮食供需问题,必须加强粮食流通体系建设,拓宽粮食流通收购渠道,以实现“种植+流通+贸易”全产业链持续发展布局模式。完善粮食流通体系有利于促进区域粮食合理配置的协调运转,有效保障国家粮食安全。

参考文献

[1]张元红,刘长全,国鲁来.中国粮食安全状况评价与战略思考[J].中国农村观察,2015(1):2-14.

[2]黄爱军.我国粮食生产区域格局的变化趋势探讨[J].农业经济问题,1995(2):20-23.

[3]程叶青,张平宇.中国粮食生产的区域格局变化及东北商品粮基地的响应[J].地理科学,2005,25(5):513-520.

[4]高帆.我国粮食生产的地区变化:1978-2003年[J].管理世界,2005(9):70-78,87.

[5]杨春.中国主要粮食作物生产布局变迁及区位优化研究[D].杭州:浙江大学,2009.

[6]郑有贵,邝婵娟,焦红坡.南粮北调向北粮南运演变成因的探讨——兼南北方两个区域粮食生产发展优势和消费比较[J].中国经济史研究,1999(1):99-106,162.

[7]翟荣新,刘彦随.20世纪90年代以来中国粮食生产的区域格局变动[J].中国农业资源与区划,2008,32(6):49-54.

[8]王大伟,刘彦随,卢艳霞.农业结构调整对全国粮食安全的影响分析——以粮食主产区为例[J].中国人口·资源与环境,2005, 15(2):65-68.

[9]陈永福,韩昕儒,朱铁辉,等.中国食物供求分析及预测:基于贸易历史、国际比较和模型模拟分析的视角[J].中国农业资源与区划,2016,37(7):15-26.

[10]马树庆,王琪.区域粮食安全的内涵、评估方法及保障措施[J].资源科学,2010,32(1):35-41.

[11]张利国.中国区域粮食安全演变:1949~2008[J].经济地理,2011,31(5):833-838.

[12]徐志刚,傅龙波,钟甫宁.中国粮食生产的区域比较优势分析[J].中国农业资源与区划,2001,22(1):45-48.

[13]张华,王道龙,屈宝香,等.我国主要粮食品种区域比较优势研究[J].中国农业资源与区划,2004,25(2):13-17.

[14]李立军,褚庆全.我国粮食综合生产能力区域布局研究[J].中国农业科技导报,2004,6(4):16-21.

[15]丁晨芳.我国粮食供需区域平衡及预测[D].北京:中国农业科学院,2007.

[16]陈百明,周小萍.中国粮食自给率与耕地资源安全底线的探讨[J].经济地理,2005,25(2):145-148.

[17]唐华俊.新形势下中国粮食自给战略[J].农业经济问题,2014,35(2):4-10.

[18]李显戈.基于国际视角的粮食自给率变动研究[J].世界农业,2015(3):59-64.

[19]杨照,栾义君.粮食安全条件下我国农产品消费的“三元结构”[J].改革,2014(9):61-66.

[20]钟甫宁,向晶.城镇化对粮食需求的影响——基于热量消费视角的分析[J].农业技术经济,2012(1):4-10.

[21]吴乐,邹文涛.中国粮食消费的现状和趋势及对策[J].农业现代化研究,2011,32(2):129-133.

[22]胡雪枝,钟甫宁.农村人口老龄化对粮食生产的影响——基于农村固定观察点数据的分析[J].中国农村经济,2012(7):29-39.

[23]Bruins H J,Bu F.Food security in China and contingency planning:The significance of grain reserves[J].JournalofContingencies and CrisisManagement,2006,14(3):114-124.

[24]Del Nine C,Doiosh PA,Subbarao K.Food aid,domestic policy and food security:Contrasting experiences from South Asiaand sub-Sa⁃haran A frica[J].Food Policy,2007,32(4):413-435.

Calculation and AnalysisAboutRegionalGrain Self-sufficiency ofChina ZENGFusheng,HEYou

(Schoolof Economics,Hunan AgriculturalUniversity,Changsha 410128,China)

As thematerialbasis of economic developmentand national independence,grain is the very foundation.Based on fundamental conditions of China cardinal number of population and food demand is bigger,etc,China must hold the bottom line that grain achieves basic self-sufficiency,and grain ration achieves security absolutely.According to production and consumption of regional food which refer to rice, wheat and corn here,the paper calculated the change degree of self-sufficiency ratio and came to the conclusion.During 2000-2014,self-sufficiency rate of rice and wheat showed a trend going upward after a decline across the country.Among them,south-central,northeastern regions and several provinces of east China had comparative advantages about rice,while the advantage of central south and east China about wheatwas obvious.Simultaneously the overall trend of corn self-sufficiency rate appeared to be"W"and there had a comparative advantage in northeast,north China and northwest regions.Comprehensively, northeast,east China and central south region had a larger advantage in self-sufficiency,and north China, southwest and northwest self-sufficiency was relatively weak.Therefore,it is necessary to build interest coordinationmechanism among the regions toensure food security in China.

self-sufficiency;region;main food;food security

F326.11

:A

:1674-9189(2017)01-0025-11

*项目来源:国家社会科学基金重大项目(14ZDA041)。

曾福生(1964-),男,教授,博士生导师,研究方向:农业经济理论与政策。