僵尸片 还属他的最经典

2017-03-29采写滕朝

采写/滕朝

僵尸片 还属他的最经典

采写/滕朝

1985年,刘观伟导演的《僵尸先生》开启了香港电影的一个重要类型——僵尸片。之后几年引发跟拍狂潮,导演刘观伟也被冠以僵尸片“开山鼻祖”的称号。但随着这一类型在90年代初销声匿迹,刘观伟再也没执导过僵尸片。

去年,刘观伟偶然间在网上看到一部电影,“这部电影刺激到我,电影中用了我《僵尸先生》中的两段画面,长达一分多钟,直接套用在他拍摄的网大电影里。”对于这种赤裸裸的抄袭,刘观伟很气愤,于是拍了一部向香港僵尸片致敬的《天师归来》,请来老搭档钱小豪与吴耀汉主演,似乎是在为自己的僵尸片正名。基于这样一个机缘,我们有幸采访到刘观伟导演,作为香港僵尸片由盛转衰的亲历者,聊起当年拍摄僵尸片的创作历程与片场趣闻,聊到拍摄《僵尸先生》在香港郊区搭建的棚里奋战一个月的情景,不免湿了眼眶。

这个“鼻祖”曾不知道怎么聊剧本

当导演之前,刘观伟做了几年摄影师。

父亲是邵氏公司的美工,从小在片场长大,慢慢接触到摄影这个行业,最开始由老师傅带做小工,一天10块钱。当时的摄影器材没现在这么先进,灯泡特别大,鱿鱼放在上面都能烤熟。刘观伟每天就跟着老师傅到处跑了三年。

拍动作片的时候,摄影师要记招,以便随时捕捉演员的动作,尤其是那种长镜头,两人对打,一个人拿出飞刀扔到柱子上,这时摄影机一定要抓到飞刀的特写镜头。70年代初拍戏还没有监视器,无法看回放,全凭摄影师经验,没抓到就得重拍,压力特别大。那时候每天都拿着摄影机反复练习抓拍动作,虽然比较辛苦,但当时电影市场好,刘观伟辗转台湾、泰国、菲律宾,已经作为摄影师在圈内崭露头角。

一次偶然的机会,洪金宝要找一名摄影师,有师傅便推荐了刘观伟,两人合作了《肥龙过江》(1978)、《赞先生与找钱华》(1978)等片子,刘观伟成为洪金宝导演的御用摄影师。合作了几部戏,刘观伟有了做导演的想法。当时有个朋友投了一部电影叫《无招胜有招》(1979),黄百鸣写的剧本,让刘观伟导演。因为是摄影出身,刘观伟知道自己对镜头的掌控肯定没问题,但对剧本就是外行,只能照着剧本拍。影片上映,票房一般。他又导演了一部电影,仍然不理想。

无奈之下,刘观伟又重新做回洪金宝的摄影师,合作了《败家仔》(1981)、《人吓人》(1982)、《奇谋妙计五福星》(1983)。等到洪金宝拍《福星高照》(1985),刘观伟已经开始尝试做第二组的动作导演了,基本的套招都会了。拍完这部戏,刘观伟做导演终于算得上是有备而来。

当年,洪金宝和麦嘉每天中午都会在尖沙咀找一个咖啡厅聊剧本,“当时我都不知道怎么聊剧本,也没办法去插嘴,我就来杯咖啡,看他们怎么聊,后来慢慢知道聊剧本是什么意思。”刘观伟也开始构思自己的故事。

作为新导演,很难请到大牌卡司,必须在题材上挖掘新内容。80年代早中期,香港最流行的电影类型无非就是动作片和喜剧片,但这两种类型刘观伟都没有优势。他反倒对洪金宝参与的《鬼打鬼》(1980)、《人吓人》(1982)这种恐怖喜剧表现出浓厚兴趣。并且,刘观伟的伯伯是一位茅山师傅,小时候经常听伯伯讲些“僵尸”的故事,虽然害怕但越听越过瘾。权衡之下,只有“僵尸”还没有人拍过,刘观伟最终选择“僵尸”这个题材,请了黄鹰、黄炳耀、司徒卓汉三个编剧完成《僵尸先生》的剧本。

我的僵尸片里一定要有喜剧的东西

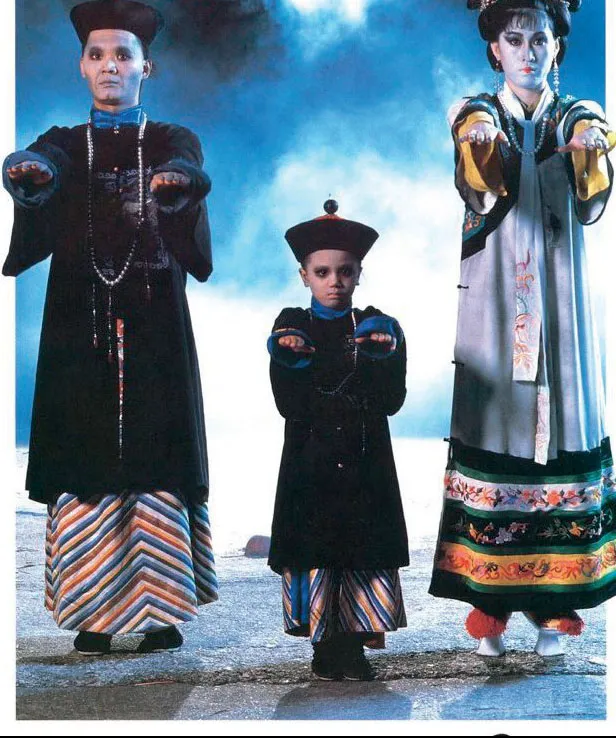

《僵尸家族》

《僵尸先生》(1985)在人类与僵尸斗智斗勇的桥段上,表现出了很多天才设想。比如用桃木剑或者黄纸符来避僵尸的创意来自于坊间流传,在茅山术里就出现过。还有一些创意来自生活中的提取。刘观伟小时候在澳门念小学,睡木板床,床上有很多缝隙,每到夜里就会有跳蚤吸血,吸完就藏在木板缝隙里,怎么弄都不出来。刘观伟想了个办法,用糯米饭将缝隙填充。拍《僵尸先生》的时候,刘观伟就想到了这招:干脆也让糯米也来治僵尸吧!电影上映后,台湾一些住在郊区的家庭,母亲就用信封装点糯米放在小孩书包里辟邪。

还有对付僵尸的墨线也一样。盖房子的时候,把墨线拉好,轻轻一弹就会出现一条水平线,工人们就照这条线施工,不然房子就会倒。所以,墨线代表正气,用于对抗僵尸的一种法宝再合适不过。

刘观伟对僵尸的设定也很有意思,僵尸走路的时候两腿绷直,双臂抬起,一跳一跳往前走。在他看来,人去世后,身体是僵硬的,行动不自如,只能跳着走。当有人客死异乡,必须有搬运工把他运回来,白天怕吓到人,就在晚上赶路。于是电影中就出现了陈友饰演的道士在夜间赶尸的场景。

“僵尸跳”,用糯米、墨线、憋气对付僵尸的设计,在之后所有僵尸片的跟风之作中都沿用了下来。

《僵尸先生》在台湾的片名叫《暂时停止呼吸》,截取自片中人们用憋气来逃避僵尸的设计,这是编剧之一司徒卓汉的点子,憋气可以躲避僵尸,但人又不能不呼吸,这就制造出喜剧效果了。虽然是一部恐怖片,但导演在片中加入了大量喜剧元素,很大程度上消解了电影的恐怖气氛,小朋友都爱看。在日本,很多商家把僵尸的形象做成书签、玩具,甚至游戏,小朋友觉得很可爱,还经常模仿僵尸搭着肩膀跳过斑马线。

其实僵尸片拍到后来,观众对于这个类型的恐惧感会降低,需求更多的是里面的喜剧元素。在刘观伟看来,“笑到观众流泪是喜剧片的最高境界”。卓别林的电影就是他的心头爱,经常拿出来重温,“他的喜剧不是靠背台词,而是靠身体语言来搞笑,这是世界性的语言,不用听,只看画面就觉得好笑”。

2013年,香港麦浚龙导演了一部向80年代僵尸片致敬的电影《僵尸》,里面的主演钱小豪、陈友、吴耀汉、楼光南都是僵尸片中的老面孔。刘观伟看过之后,觉得这部片子和他的电影是两种完全不同的风格,“《僵尸》就是一部恐怖片,但我的电影里面一定要有喜剧的东西”。

《僵尸先生》

拍部戏 瘦十斤

最初,《僵尸先生》其实并不被人看好。预算450万港币,拍到一半就没钱了。因为要去台湾出外景,在香港郊区还搭了景,光这就花了70万。影片一开始有很多棺材摆在一个屋子里,这些棺材全部都是买来的,普通的两三千,贵的5000多。为了追求真实效果,还去坟场、义庄拍过。老板无奈之下追加投资,总共花了850万,算盘顶多收回650万,反正是亏定了。

“一种题材拍多了必须要创新,不然一定会死掉。”刘观伟对僵尸片的消亡很淡然。

电影上映后,老板让导演刘观伟去台湾看看电影的上映情况,刘观伟便来到台北西门町一家影院,门口就是《僵尸先生》的大幅海报,买票的观众里外围了三圈。进影院前,他买了一个录音笔夹在衣服里,回到香港遇到洪金宝,洪金宝问片子反应怎样?刘观伟掏出录音笔,只听到一会尖叫一会大笑。洪金宝赞叹道:小刘这么厉害!

《僵尸先生》成为当年台湾票房冠军,在香港狂收2000万票房,位居当年香港电影票房榜第五名。取得成功,与当时香港电影黄金时代的大环境以及创作者们的拼搏精神不无关系。

这部戏断断续续拍摄了120天,因为当年所有的特效都是土法炼钢,每格胶片都要手工在上面做特效,抹掉钢丝,一格特效费用50块,但剧组又没有这个成本。只能拍到每条钢丝的时候,用喷漆喷到让观众看不到。整个拍摄过程特别慢,“一天也就拍十来个镜头,要能拍到二三十个镜头,真的鼓掌了”。

为方便一天24小时开工,剧组在香港郊区搭了个景。白天拍夜戏时,就将屋子用黑布全部封起来。最后一个月主创基本没睡觉,分AB两组轮班。起初这部戏的摄影是敖志君,后来他去西班牙拍洪金宝导演的《快餐车》,刘伟强半路接盘,和另一位摄影师轮流工作。刘观伟则利用两组摄影交接打光的时间眯一个小时。

有些演员也是一个月没睡,身上脏得不行了,导演就在剧组附近开个房间,让他们去洗个澡,回来化好妆接着拍。后来拍《僵尸叔叔》(1988)也是整个剧组好久没睡觉,大冬天围着一个火锅取暖,再随便涮点东西吃,一个月没换锅底。拍到第二周的时候,大家听到收音机里在点歌,陈友就打电话给点歌台点了一首《妈妈好》。

《灵幻先生 》

每拍一部电影刘观伟基本都要瘦个十来斤,拍戏的时候他都是穿吊带裤,因为这种裤子不管是胖了还是瘦了都能穿的下。

“我的僵尸片里一定带有喜剧的东西”

香港电影十分注重午夜场,80年代中期,邵氏、嘉禾和新艺城三家公司竞争,都希望自己的片子能在午夜场占据口碑导向,经常也会去看竞争对手的片子,然后回去马上开会讨论,当晚就会对片子做出调整,剪掉一些观众不喜欢的镜头。

《僵尸先生》成功之后,没多久便引来大量跟风之作。嘉禾公司老板有点着急,要求刘观伟十天之后拍出一部戏。当时连故事都没有,只说拍一部温馨点的家庭戏。当时刘观伟看完斯皮尔伯格的《ET》受到启发,便拍了一部丢失在人间的小僵尸寻找父母的故事——《僵尸家族》(1986)。

《僵尸家族》上映的这一年,全港有十多部僵尸片上映,但真正让观众记住的,还是《僵尸家族》,在当年香港电影票房榜中排名第八。“你要让观众记住你的电影,就要每部戏都有不一样的东西,有时候一场戏要想五天”。有一场戏,林正英、元彪、李赛凤在与僵尸打斗中,不小心碰倒了一瓶“迟钝剂”,所有人包括僵尸的动作都变得迟缓,紧张的气氛变得特别搞笑。“迟钝剂”这个包袱是刘观伟在嘉禾公司的联欢晚会上,看到曾志伟跟两个武行在台上表演慢动作,觉得好玩便用在了电影中。

为了让观众看到新鲜好玩的包袱,刘观伟尽量不去重复之前。拍《僵尸叔叔》的时候,有一场钱嘉乐、李丽珍还有僵尸被麦芽糖粘住的戏,现场工作人员笑到不行。为了表现最真实的感觉,导演让工作人员买来真的麦芽糖用大铁锅熬,然后用刷子均匀涂抹在地板上,踩脏了清理掉再换新的。那场戏拍了好几天,全香港的麦芽糖全部卖光了。后来刘镇伟看到麦芽糖这场戏,说他下一部戏也打算用类似的桥段,但现在只能换其他的了。

1985至1991年,港台拍摄的有关僵尸题材的电影超过100部,“满大街都是僵尸片,群众演员走错片场的情况经常发生”。当时刘观伟保持着一年一部的拍片速度,但后来的作品无一能臻至《僵尸先生》的辉煌。1991年后,曾经创造过观影狂潮的僵尸片基本销声匿迹。作为“开山鼻祖”的刘观伟却很淡然:“一种题材拍多了必须要创新,不然一定会死掉。就像当年的刀剑片一样,林青霞拍《六指琴魔》的时候也没人看了,看多了就腻了”。