我与汪道涵南怀瑾的新闻缘

2017-03-28周瑞金

在我的新闻生涯中,与两岸三地多位历史老人的交往十分难忘,其中汪道涵先生和南怀瑾先生都已故去,但是他们的音容笑貌令我至今记忆犹新。写作此文,是为追忆。

一代学者型行政长官

两岸关系卓越开拓者

汪道涵先生是1980年与陈国栋、胡立教一起受中央之托,从北京来上海担任主要领导的。1981年4月当选上海市长,成为1949年以来上海的第五任市长。我当时在《解放日报》任记者、评论员,工作上与汪市长常有接触,得到他热忱、诚恳的指导。

1982年李先念同志来上海过春节,汪市长在锦江小礼堂举办京剧晚会招待,解放日报社王维总编辑派我前去采访。当时在场采访的有上海许多报纸、电台、电视台的记者,晚会结束后我们都在现场写好新闻稿,请汪市长审阅。他当时唯独拿了我写的稿件,就坐在演出舞台旁的小扶梯上,认真推敲修改起来。改完后特地要我念一遍给他听,然后他对围在他周围的记者说:“你们都听到周瑞金写的稿子了,主要事实、提法、口径就以他的稿件为标准,各家单位可保留你们自己的特色,我就不一一审看了。”汪市长的领导风格和特色,就通过这次采访活动的细节生动体现出来了,留给我和在场的上海媒体记者深刻的印象。

道涵先生任上海市长只有五年时间,因为他任市长时已65岁。当时他所面临的是一个因十年“文革”而问题多多、因计划经济而体制僵硬的上海,中央期望他迎难而上,带头破冰,让上海走出困境。在五年任内,汪市长从住房建设、食品供应、子女就学到环境污染治理等等,都从头做起,非常务实,如整治苏州河、率先建立环保局、创设众多发展研究中心、成立上海航空股份有限公司、引进四大外资宾馆等。汪老治理上海不仅思路清晰,而且具有远大的战略眼光。他甫一上任首开论坛,对内邀请市民畅抒己见,集思广益;对外则遍邀海内外专家学者协同参与,共商良策。在充分调查研究基础上,他领导制定了上海总体发展和城市建设两部发展战略,赢得中央和上海人民的赞赏,显示了他学贯中西、通古博今的学者型地方行政长官的本色。应当说在他全力筹划之下,上海城市未来发展的面貌,已具雏形,例如开发浦东并将之提升为金融中心,向日本世博专家取经,为上海争取成为未来世博会址等大计,在80年代初中期就已逐一推行,这是非常不容易的。

《解放日报》在宣传上海总体发展战略时,我曾为撰写一篇社论前去请教他,他高屋建瓴地向我畅谈三个著名观点:“以科技立市,以贸易兴市,以金融活市”。他说:“这是从上海特定地位出发的思考。上海不同于香港。香港是以贸易带动金融,但它缺乏科技,所以只能做转口贸易。上海有转口贸易的功能,但上海曾经是中国和远东的金融中心、贸易总汇,有较强的工业基础,包括重工业和轻工业;有较完备的科技队伍和设施,包括高科技,所以上海在国际竞争的大环境中,应该充分体现这种特点。如今这方面体现不足。” 汪老对上海的透彻理解,敏捷的思路,犀利的谈锋,不由得深深启发和感动了我。

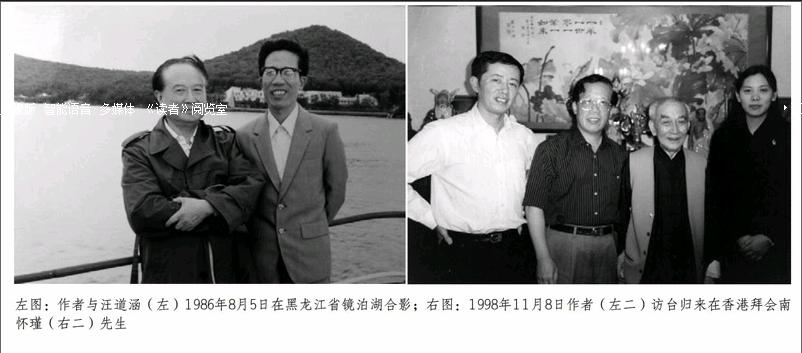

1985年10月卸任市长后,汪老转任上海市政府顾问、国务院上海经济区规划办公室主任,并当选为中共中央顾问委员会委员。他还担任了复旦大学、交通大学和北京大学三校的经济学教授,同时应聘到美国塔夫茨大学讲学。1986年夏,我跟随他访问了东北齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江三市,他时常引经据典,引人入胜,耐人寻味,其言谈举止充满儒雅风度和学者风范。有次,他对我和随行的文汇报社评论员吴振标说,你们作为媒体记者编辑,一定要看到上海的开放意识不够。主要是市场开放不够,上海要走向繁荣,必须通过联合开展竞争。为了竞争要联合国际国内力量,包括日本和台湾地区。避免孤立地走向世界四方,这是摆在上海人面前的重要课题。他鼓励我们《解放日报》和《文汇报》要多宣传这些观点。

1991年12月,海峡两岸关系协会成立,76岁的汪老出任会长,从此他为两岸关系辛劳奔走,殚精竭虑,直至生命最后一刻。不久,我从上海调到北京人民日报社工作,我每次回上海都要去拜访汪老,他很健谈,话题最多的是两岸关系。1995年我特地回上海,参加了朋友们为他举办的八十华诞寿宴,气氛热烈,交谈甚欢,其情其景犹在眼前。值得一提的是,1999年8月下旬,人民日报社属下的《国际金融报》在上海召开更名座谈会,第二天发表新闻稿,谈到汪老对该报的重视和指导时,新闻稿用了“在病中的”几个字。当晚11点多钟,汪老从医院打来电话,严肃批评我说:“你怎么这么没有政治头脑,现在两岸斗争如此尖锐(正是李登辉抛出“两国论”的时候),你们报纸竟然这样措词,这是严重错误。”我当场向他作了深刻检讨,第二天立即发表《告读者》,挽回失误。

汪老一生从事革命,经历丰富,贡献良多。而他晚年担任海协会长14年间,致力于两岸事务而创造出的业绩,从“九二前密谈”到“九二共識”,从九三“汪辜会谈”到九八“汪辜会晤”,这应当是他一生最辉煌的成就,也是他留给两岸国人最出彩的华章。

据我从南怀瑾先生处了解到,汪老介入两岸事务,早在他任海协会长之前。1990年12月31日,中央对台办终于促成两岸密使在南怀瑾先生香港寓所重开国共两党会谈。会谈了几次,未获进展。于是南先生提议大陆方面增加汪道涵和许鸣真二人为密使,参与会谈。由此,促成海峡两岸关系协会成立,汪老被江泽民主席委任为会长。在南怀瑾先生退出会谈后,两岸密使在汪老的努力下,又分别在珠海、澳门、北京等地密会多次。终于在1992年10月28日至30日,海协会与海基会的代表在香港会谈,达成“两岸均坚持一个中国的原则,各自以口头声明方式表述”的共识,这就是“九二共识”。这个共识一直成为两岸对话与谈判的基础。

后来,由于李登辉访美和陈水扁当选“总统”,两岸关系、两会交往,被停滞了好几年。就在两岸关系度过危机、处于微妙阶段的时候,1998年10月中旬,辜振甫先生应邀率领海基会代表团访问上海和北京,与汪老再度聚首,并同江主席进行坦率交谈,最后达成汪老应邀访问台湾等四项共识。应当说,这是汪老以温和、理性、创意之和谈风格化解双方矛盾分歧,使两岸关系春意初现。

恰在1998年10月下旬,我应台湾“中央通讯社”的邀请,将率领人民日报社新闻代表团访问台湾。我为此专程到上海向汪老请示访台注意事宜及应对方略。汪老当时殷殷嘱我多与台湾新闻媒体交流沟通,要做“春江水暖鸭先知”的“春江鸭”。他要我以大陆第一大报的身份推动两岸媒体合作,争取台湾当局同意两岸主流媒体互派长驻记者。他还要求我去拜会辜振甫老先生,代他致意,并了解台湾政界对刚达成的汪辜会晤四点共识的反应。后来,我们的代表团台湾之行,基本上就是按汪老的意图进行的。我们到达台北第二天就会见了辜振甫先生,他畅谈了这次回上海和北京会晤汪先生与江泽民主席,在整个台湾宝岛引起强烈反响,台湾政界高层领导人都予以正面回应。我们代表团还遍访了台湾主流媒体,与台湾新闻界头面人物都见了面,取得了良好的交流沟通成果。

人民日报社代表团从台湾访问归来,途经香港。因汪老事先交待我到香港,一定要去拜访南怀瑾先生,听取他对两岸关系的高见。于是,我特地前往香港寓所,听取南怀瑾先生对“汪辜会晤”的反应。南先生对两岸关系改善表示悲观,认为李登辉不会容忍汪老前去台湾讲统一。我一回到上海,汪老马上接见我,听我汇报台湾之行。我谈到南先生不看好两岸关系的改善,认为汪老访台机会渺茫,因为李登辉的情况发生了变化。当时,汪先生陷入沉思,久久沉默无言。不想1999年7月,李登辉果然抛出“两国论”,引起国际舆论汹涌,使汪老台湾之行终成泡影。此后,汪辜两老,对隔海峡,咫尺天涯,无缘再见,抱憾终身。

进入新千年后,汪老一如既往,专注于两岸关系和祖国统一大业。然而,他的身体状况已力不从心。上世纪90年代中叶,汪老患胃癌动过大手术,后来又不幸罹患前列腺癌和胰腺癌,病情相当严重。而他的夫人又先他而逝,更是雪上加霜,双重打击。但汪老以一个共产党员的坚强毅力,为两岸和平和祖国统一鞠躬尽瘁,在兹念兹仍旧是家国情怀。2005年5月初,汪老体内癌细胞已扩散,多次化疗使他头发疏掉许多,但他强撑病体在锦江小礼堂和虹桥迎宾馆分别会见来访的国民党主席连战和亲民党主席宋楚瑜。出现在公众场合的汪老,仍然是神采奕奕,温和醇厚的样子。但会见后,他经历了一次大手术,很长时间卧床不起,直到12月21日上午10时,他最后一次从瑞金医院打电话到办公室询问两岸情况。三天后他与世长辞。

汪道涵,真是时代精淬出来的典范,是两岸关系的卓越开拓者!他对两岸人民的共同命运,有着深切的关怀与使命感,在人生最后岁月里,无私无我地奉献投入,毫无个人的利益算计。其人品、气质、胸怀、意志,其学养、历练、视野、风度,不但在同侪中卓然拔萃,在后来者中恐也难以超越。然而,历史在前进,时代在进步。两岸的良性互动不会停步,和平发展是大势所趋,祖国统一是民族的共同意愿。汪老的遗志必将实现,两岸交流必会再迈新步。诚如2005年1月汪老给辜老唁电中所言:“期我同胞,终能秉持九二共识与汪辜会谈之谛,续写协商与对话新页。”唯如此,方能告慰于汪道涵先生在天之灵!

弘扬传统文化一宗师

两岸关系传奇牵线人

在上世纪80年代末90年代初,大陆有些出版社已获得国学大师南怀瑾著作的出版权。1991年初我读到了复旦大学出版社出版的《论语别裁》一书,深为作者渊博学识、拈提古今的生动论述所吸引。书中每一节都像一篇蕴意深邃而又妙趣横生的小品,引人入胜,是我读过的众多《论语》章疏中最别具一格的一种。接着,我又读到南先生《静坐修道与长生不老》一书,体现作者修道奥妙境界,修炼功力精深,是一部難得的修道养生好书。这就引起了我了解作者南怀瑾先生的兴趣。

不想一打听,南先生原来是我的温州老同乡,他在上海的内侄王伟国是我高中老同学练性乾的姐夫。我就从他们两人的口中了解到不少南先生充满传奇色彩的经历。他幼年就遍读诸子百家、诗词歌赋,兼及医卜天文。为探索宇宙人生的奥秘,他访求多位高隐之士,学到许多不传法门,并在高僧大德指引下闭关研读《大藏经》,远走康藏参访密宗大师,获藏传各教派的印证。由此南先生教化涵盖儒、释、道,人称“国学大师”“禅宗大家”,一度名列“台湾十大最有影响力的人物”。“上下五千年,纵横十万里,经纶三大教,出入百家言”,这是台湾国民党四大元老之一李石曾先生对南先生作出的评价。

我正是在阅读南先生的著作中结识了南先生。1993年春,我应上海一家杂志的约请,撰写了在大陆算是第一篇较详细介绍南先生的文章《奇书、奇人、奇功》,在社会上产生热烈反响。1995年春节前夕,中共中央总书记、国家主席江泽民就发展两岸关系,推进祖国和平统一进程问题,发表了著名的八项主张,即“江八点”。汪道涵先生即向江主席举荐南怀瑾先生,并将我的《奇书、奇人、奇功》一文,推荐给江主席参阅。

我的文章发表不久,南先生在香港也看到了。他特地派弟子李素美、李传洪姐弟俩专程来上海看望我,并送来南先生在台湾出版的许多著作。他还委托在上海的内侄王伟国和练性乾以东西精华协会名义设立“助教助学基金会”,资助复旦大学新闻学院培养新闻人才,并点名我忝列基金会发起人之一。不久,我奉调到北京《人民日报》履任副总编辑,南先生得悉我主笔报纸言论工作,特地撰写一幅条幅,派弟子从香港送到北京赠我。条幅写道:“潦倒云门泛铁船,江南江北竟头看。可怜多少垂钓者,随例茫茫失钓竿。——录雪窦寺禅诗为周瑞金正之。”我心领意会,他通过条幅警示我要为天地立心,为民众立言,不要做沽名钓誉的“垂钓者”,以致“茫茫失钓竿”。

南先生为祖国统一大业,是做了贡献的。1988年2月,南先生刚由美国返抵香港寓所的第六天,当年在成都中央军校的老同事、全国政协常委、民革副主席贾亦斌突然找上门来。南先生心中透亮,这位老同僚无事不登三宝殿,就笑说:您的情报真灵啊!两人就两岸关系进行了七次晤谈。三个月后,贾亦斌又介绍中央对台办公室杨斯德主任与南先生接上关系,杨主任反复向南先生表示,北京有诚意与台湾通过和平谈判解决国家统一问题。

南先生这个“跳出三界外,不在五行中”的隐士式人物,为什么会被中共选中作为两岸关系的传话人呢?主要是他与台湾刚上位的“总统”李登辉能够说得上话,李登辉的儿子、媳妇都曾是南先生在台湾时的学生,加上南先生在兩岸政治圈中有广泛的人脉关系,了解两岸的政治和历史,本人又有一定社会地位和威望。应当说,在当时历史条件下,南先生是唯一合适的国共合作信使人选。为着民族统一大业和两岸人民的福祉,南先生终于下决心参与其中。

1990年9月8日南先生专程从香港重返台湾,当晚就在“总统府”官邸书房与李登辉当面商讨对大陆政策。南先生纵谈天下大势及和平统一的民族大义,并提出具体建议供决策参考。李登辉当时对大陆会不会派兵前来解放台湾深感忧虑,南先生劝他先不用管出兵不出兵的事,蒋家把天下交给你,你没有威望,要有德望。先管好内政,做好和平统一这件大事。

李登辉当时采纳了南先生意见,于是从1990年12月31日开始,终于促成两岸密使在南先生的香港寓所重开国共两党会谈。台湾派出“总统府”秘书室主任苏志诚,北京派了对台办主任杨斯德。南先生以化解两岸敌意、签署和平协议为重点,向双方建言献策。在两岸代表第一次会谈中,南先生即提出建议:“我编一个剧本,你们审查。我建议成立一个中国政经重整振兴委员会,包括两岸两党或多党派人士参加,修改历来宪章,融合东西新旧百家思想,以及中华文化特色的社会主义的宪法、国号、年号问题,都可以在这个委员会内商量,成为全中国人的国统会。这是上策。中策是大陆划出从浙江温州到福建泉州、漳州和厦门一块地方,台湾划出金门马祖,两岸合起来搞一个经济特区,吸收台港等地百年来的经济工商经验。有力出力,有钱出钱,做一个新中国的样板。最重要的是为国家建立南洋海军强有力的基地,控制南沙及东沙群岛,对东南亚—太平洋海域建立管制权力。下策是只对两岸经济、贸易、投资、通与不通的枝节问题商讨解决办法。大家谈生意,交换煤炭石油。”

会谈结束后,南先生分别给两岸领导人写了一封信,表达自己及时抽身、乐观其成的心愿。两岸领导人并未让南先生如愿退出。双方密使又陆陆续续在南先生香港寓所会谈了多次。其中,1991年春季,在两岸代表第三次会谈中,为打破僵局,争取机会,南先生提出“和平共存,协商统一”八字方针作为备忘录,建议双方代表签署。南先生的意思是,签了,回去双方领导人认可,就有法律效力;有一方不认可也没关系,放在口袋里想用时就可以拿出来用。当时大陆代表因未有授权,不敢签字,失去了这次机会。

此后,很多情况逐渐变化,双方虽会谈多次而未获进展。鉴于此,南先生提议大陆方面增加汪道涵和许鸣真(即后任国安部长许永跃的父亲)二人为密使,参与会谈,以提升会谈分量,增进会谈效果。由此,促成海峡两岸关系协会成立。一年半后,即1992年6月16日的一次会谈,南先生亲自披挂上阵,为两岸密使亲笔起草《和平共济协商统一建议书》,一式两份,交密使分别送达两岸最高当局。建议书内容如下:“有关两岸关系未来发展问题,适逢汪道涵先生、杨斯德先生、许鸣真先生等与苏志诚先生等,先后在此相遇,广泛畅谈讨论。鄙人所提基本原则三条认为:双方即应迅速呈报最高领导批示认可,俾各委派代表详商实施办法。如蒙双方最高领导采纳,在近期内应请双方指定相应专人商谈,以期具体。如未蒙批示认可,此议作罢。基本原则三条:1、和平共济,祥化宿怨;2、同心合作,发展经济;3、协商国家民族统一大业。具建议人南怀瑾敬书。”此建议书由汪道涵直接送达江泽民等中央领导,获得肯定。而台湾方面由于苏志诚深知李登辉意图,竟私自将建议书压下了,终因李登辉没有回应而失之交臂。南先生作牵线人在香港寓所举行了九次会谈,都徒劳无功。从此,南先生退出了两岸密使的会谈。

后来,在汪道涵先生的努力下,本着在南先生寓所会谈的精神,两岸密使又另辟渠道,分别在珠海、澳门、北京等地密会多次,中共高层曾庆红先生也介入会谈。1992年10月28日至30日,经海协会和海基会代表商谈,双方终于达成 “九二共识”,成为两岸对话协商与谈判交流的基础。

原来,汪道涵先生曾代表江主席,邀请南先生来大陆面商两岸和平统一方略。由于南先生抱有传统的“士大夫”气,对国共两党始终抱着“买票不入场”的态度,没有得到江主席正式的书面邀请,终不为所动。直拖到两个多月后,南先生才以探望许鸣真为由(当时许在上海医院处于病危状态),动身来上海与汪道涵先生见面。并用了四个多小时,向汪先生叙述台湾历史沿革,民心民意所在,台湾政情党情社情,以及国民党近况与李登辉的变化,强调攻心为上,文化统一领先。同时,南先生也对大陆当局对台实行“文攻武吓”政策提出了直言不讳的批评。

1998年10月底,我率领人民日报社新闻代表团访问台湾结束,返程途经香港时,遵照汪道涵先生的事先交代,特地前去拜会南怀瑾先生。这是我第一次去南先生香港寓所拜访神交已久的南先生。当时他81岁高龄,精神矍铄,称我为“南书房行走”来了。一语双关,既说我是中央机关报主持言论的副总编,常跑中南海,又戏称今天我是到“南怀瑾书房行走来了”。当我代汪先生向他致意,并问起他对“汪辜会晤”的看法时,南先生不假思索,心直口快说道:“现在两岸都说好,我看不会有结果。‘汪辜闽南话是‘黑锅,某人在台湾名声不好。而李登辉这个人你们都没有看透。他在执政初期,权力基础未稳,利用密使会谈,缓和两岸关系,取得大陆对台湾地位的认可,得以腾出手来将李焕、郝柏村、林洋港等政敌消除掉,巩固自己权力。现在,李登辉不同了,他会容忍汪道涵去台湾讲统一吗?”我一回到上海,汪先生马上听取我台湾之行的汇报。他特别关注南先生的反应,我当时隐讳“黑锅”之说,只说南先生不看好两岸关系的改善,认为汪先生访台机会渺茫,李登辉已经发生变化了。果不其然,南先生一语成谶。 1999年7月李登辉抛出“两国论”,汪先生台湾之行终难成行。

2005年12月,汪先生与世长辞,享年90岁。正在闭关修炼的南先生,得知汪道涵先生仙逝,遂在关中超度老友,并撰挽联一副:“海上鸿飞留爪印;域中寒尽望春宵”,表达了对国共合作信使同僚的哀悼之情。

辜振甫、汪道涵先生虽先后仙逝,但在他们共同努力达成“九二共识”基础上,台海两岸關系协同破冰,三通恢复了,对话顺畅了,宝岛自由行的大门打开了,两岸经贸关系、文化交流扩大了。南先生晚年倾注两岸关系的改善,推动祖国和平统一事业的心血,并没有白花,他所期望的“春宵”已经悄然到来。

南先生的一生,从1918年农历二月初六降生在浙江温州乐清,到2012年农历八月十四往生于苏州庙港太湖大学堂,享年九十五岁。他从十七岁离开家乡,闯荡社会,周游世界,以弘扬中华传统文化为己任,在台湾生活了三十六年,后旅美三年,又旅居香港十五年,晚年(2003年)终于回到大陆。我应了他“南书房行走”谶言,在人民日报社退下领导岗位后,就经常行走在他的上海寓所,听他讲述中华儒释道传统文化和禅与生命认知。他为我在台湾老古出版社出版了《周瑞金回肠荡气集》一书,亲自题签书题,在台港澳三地发行。后又题写龚定盦诗勉励我:“沉沉心事北南东,一睨人才海内空。早岁曾参周史席,髫年竟坠晋贤风。功高拜将成仙外,才尽回肠荡气中。万一禅关豁然破,美女如玉剑如虹。”

2006年南先生在庙港创办太湖大学堂,时年已经八十九岁。他诚聘我为太湖大学堂教务长,在大学堂弘扬、传播中华优秀传统文化。九十一岁时南先生创办国际实验学校,突出文武结合、古今结合、中外结合培养新一代。2012年6月,第一届学生毕业,他亲临毕业典礼向同学、老师和家长发表别开生面、生动精彩的“临别赠言”,我在现场感动得热泪盈眶。

不想三个月后,南怀瑾先生遽然辞世。2012年9月30日晚,即壬辰年八月十五中秋月圆之夜,太湖大学堂举行南先生祭奠告别仪式。来自全国各地、台港澳、美欧等地的亲人、朋友、学生共200多人,满怀崇敬、痛惜之情为南先生送别。仪式上宣读了温家宝总理的唁电,中央文明办负责人发表告别辞,我代表太湖大学堂学生致辞,并献上挽联一副:世外高士 儒释道 禅净密 宏深誓愿 圣绩远播 教化无边众生 堪称当代维摩;域中奇人 军政经 教科文 筚路蓝缕 甚多建树 造福中华子孙 史载功业千秋。

接着,我撰写了《南怀瑾:一代宗师未远行》万字纪念长文,介绍南先生一生的经历、教化、弘道、功业,先在人民日报社《国家人文历史》杂志分两期刊载,后又在上海《新民晚报》副刊连载了十天,深受广大读者的关注和欢迎。“人若无贪天下太平,人若无嗔天下安宁。愿天常生好人,愿人常做好事。”这是南先生生前常说的一句话,值得我们每人深思、践行!

写于2017年春节

(作者为《人民日报》原副总编)

责任编辑 杨之立