野有村,野有林

2017-03-25符利群

符利群

所有来稿凡经本刊使用,如无电子版、有声版方面的特殊声明,即视投稿者同意授权本刊及本刊合作媒体进行信息网络传播及发行,同时,本刊支付的稿费包括上述所有使用方式的稿费。

文学港理事会

我与这片村落山林的邂逅,是在一次晨跑途中。

之前,我屡次经过山脚,寻觅日常生活之余的一次歇脚,或打坐。

地势斜缓的山坡地种满了茶树。茶园是极美的景致,斜坡,平地,削峰,谷地,密密匝匝,起起伏伏,将山地密植如披上了一匹匹绿绸缎,在山林间舒缓张致地流淌。

那回盘桓于茶山之巅,几个采茶女在初暖的春阳下采春茶,十指在茶树上灵巧地跳跃。我很想学采茶,可我连采哪一叶也弄不懂,只得远远观望。采茶并非只是背一篓春天,还有额头的汗水,手背的划伤,腰背的酸疼,还有炒茶制茶买卖的步步为营。局外人看懂的只是淌过春山的清风流云。

山坡地平缓处,躺着个张着明眸嬉笑的小孩儿,跟蓝天白云和飞过茶山的鸟雀呢哝。我跟他逗玩几句,他牙牙学语,那么浑然天成天真未凿。是采茶女带上山的孩子,她不时过来看顾两眼,又忙着采茶。闻着茶香听着鸟语长大的孩子,心田必有一方净土。

那回我在山巅逗留片刻,临走多看了一眼,就像唱词写的,“只是因为在人群中多看了一眼”,就看到了一座山谷间的村落。

平素掩映于密林后,从来不曾张扬,不曾喧哗,自开自落,自生自灭,只是因为不经意间的风一吹,吹开了掩映的帷幕,我则从帷幕的缝隙间窥到了它的容颜,朴素,静谧,安静得像范宽的《溪山行旅图》。

只因找不到进村的小径,便先搁下了,心念间存起了期盼。

不经意间想到它,隐隐担心是不是看错了,或者它会无故地消失了。

再次进山是在半月后。在山脚发现几名行人骑着摩托车从山口出来,像河流游出来的几条活泼的鱼。当时诧异,骑车如何进出这起伏不平的山路?疑惑间便沿山口去探看。山坡緩缓斜上去,因而沿山口上去时,那密植茶园的山坡像一面徐徐覆盖下来的绿云,罩一头一脸。心中有了莫名的窃喜,只觉得会是个欢喜的好去处。

才走几十米,已到得一条三岔口。南侧是一条近乎峡谷带的山路,两壁是粗粝的山崖,崖顶生树,灌木纷披。峡谷有一种密境般的幽深,恍惚觉得,那是另一个世界。因山路尚有拱桥般的起伏,指向不明,不知会通向哪座山头或哪片野林。左侧的山路,亦是不知名的去处。

走哪一条?哪一条更值得我涉足游历?

略作迟疑后,双脚还是带我去向了南侧峡谷山路。迈出第一步的时候,一句诗像青草一样从心间探出触须,“黄色的林子里有两条路,很遗憾我无法同时选择两者。身在旅途的我久久站立,对着其中一条极目眺望,直到它蜿蜒拐进远处的树丛……”是美国诗人弗罗斯特的《未选择的路》。

倘若这不是我想去的去处,我依然可以全身而退,依然有选择的余地。如果它是我喜欢的去处呢?

想着走到峡谷山路的高处,豁然撞见那座山谷间的村落。一幅《溪山行旅图》,朴素静谧地呈示在我的眼前。

整个村子坐落于大片茶园,或者说,村子是撒落在这片处于山谷台地茶园里的房舍。四周坡度低缓的山丘,将这村子妥妥地收藏于心腹之中,隐秘,含蓄,内敛,秘而不宣守口如瓶。

我像遇见了久待的爱情,惊喜,迟疑,踯躅,以慌乱甚至蹒跚学步的姿势向它走去。是我的梦乡,梦土,一个朝思暮想的去处。

我先是走,接着跳,接着奔跑。我知道它会微笑以宽胸拥我入怀,告诉我,累了困了倦了,就回来歇歇,好好睡一觉,翌日风和日丽。

村口的茶园晨露未晞,几名村妇在采茶。初阳落在茶园,银光斑斓,看上去她们像在采银子,多么奢侈而美妙的采撷。

村口有老者闲闲地背着手,看外乡人如我由远及近,用目光审视我。

我上前询问,老伯,这叫什么村。

后皇山村。他淡淡答。也时有外人进内看新鲜,他倒也未有多大惊奇。

村里人多不多?

我以为他会说不多。因城近在咫尺,年轻的多搬去城市过现代生活,哪会守着个老宅日日看单调的溪山。

不想老者说,多,比以前还多。

多的其实是外乡人。也是因为离城近,村中租屋比城里低廉许多,且空气清新,无论如何都是上选。日复一日,原住民离了乡,外乡人则填了这空白。像种树,一些挖起迁走,另一些则移植迁居,年长日久,也渐渐生根发芽开枝散叶。每一生命的变迁转折,大抵如此。

村中闲闲地走。青草池塘边泊汽车摩托,竹篱瓦舍后是乡间豪宅,小吃店小杂货铺小五金铺各自相安无事。出是繁华的城,得红尘之利。入则偏安一隅,安享离尘的清净。想隐便隐世,想出便出市,这样圆满的日子还上哪儿找?

徘徊一阵子,寻得另一条曲折山路又上去。迎头是几道断垣残壁的空屋架子,盖在山腰,从山脚看上去,仿佛破旧而虚拟的空中楼阁。砖瓦还新,看似刚刚砌屋又因不知名的原因,半途而废,就潦潦草草地站在那儿,墙脚已然攀上了青苔。好在旁边有一小片红枫地,熠熠地红艳,平添了几分暖热气息。

穿过破败的空屋,前面赫然出现了一片野林。

我以为走过那片山谷地村落,已然发现了遗世的清净,不想它漫不经心地又随手翻开一页,给我看了另一幅更为醒目的画卷。

这是一片山地边缘的台地野林,沿山脚低谷地生长,密处不透风,森然成林,疏处可走马,零星点缀。因是野生山林,呈不规则生长状,可这恣意任性横槊赋诗的野趣,分明是我喜欢的那种。

鸟鸣啾啾,一声声从树叶空隙间雨点般洒落下来。野林是一面琴,鸟鸣是琴弦的音符,风是那只拂弦的手。啾啾,唧唧,叽叽——

天地一派天真,仿佛开辟鸿蒙。

一男子拿锄头在刨地。我先是赞这好地儿,再问这是何处。男子说是附近水库所置山地,雇几名老者,平时转转看看,种些菜蔬,也不开发也不荒芜,就让它原汁原味长着,只为保持水库的原生态环境。

我禁不住呼好。

他又说,平时多有养鸟爱好者上来,提笼遛鸟,与野林一唱一和。他一指旁边,喏,就那边住着。

台地上有一排四五间旧平屋,一老者施施然出来。我照例招呼,问这里是不是就住一户人家。老者摇头说,没有人家,就我们几个。我听不懂,又问有几户人家。他重复没有人家,就他们两三个人,守着这片地。

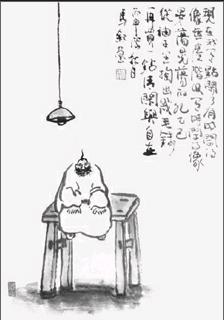

忽地醒悟,估计是几名单身老者,年轻时荒废了家庭,荒芜了岁月,年迈之时生计艰难,便约几个同病相怜的老伙伴,来此山林居住,开门见山见水见林,与溪山为伴,以鸟雀为侣。而孤寂的深心处,终是留存了这样的念想:人家人家,须有妻有儿才算是一户人家,形影相吊怎么算得上“人家”呢?是以讷讷而言“没有人家”。

原来,世间真没有世外桃源。就算有桃源,那桃源里人,心心念念的,竟仍是桃源外的软红万丈,人间烟火。

它不是世外桃源,而我也不是武陵渔人。不禁恻然。

从野林沿山路走下来,我返回我桃源外的红尘。

走到三岔口,不禁讶然失声,这不就是我进山时那条左侧的山路吗?不就是我曾以为通向不知名的去处吗?不就是我起初犹豫哪一条更值得我去涉足游历的路吗?

弗罗斯特的《未选择的路》,再一次鸟雀一般跃上心头,“我将轻轻叹息,叙述这一切。许多许多年以后,林子里有两条路,我选择了行人稀少的那一条,它改变了我的一生。”

好在,兜兜转转一大圈,该选择的路,未选择的路,不经意间,我都一一走过了……