持续被动运动治疗脑卒中患者下肢肌痉挛的效果

2017-03-24甄希成

甄希成 陈 新 张 辉

(沈阳体育学院运动人体科学学院,辽宁 沈阳 110102)

持续被动运动治疗脑卒中患者下肢肌痉挛的效果

甄希成 陈 新 张 辉1

(沈阳体育学院运动人体科学学院,辽宁 沈阳 110102)

目的 观察持续被动运动(CPM)治疗脑卒中患者下肢肌痉挛的疗效。方法 将50例脑卒中患者随机分为两组,均接受常规康复治疗。治疗组在此基础上,使用CPM运动下肢,比较治疗下肢肌痉挛的效果。结果 治疗组与对照组Ashworth评分及临床痉挛指数(CSI)评分均有明显差异,治疗组患者治疗后的肌痉挛改善明显优于对照组(P<0.05)。结论 CPM训练能减轻脑卒中患者下肢肌痉挛状态,减小了康复治疗师的工作量,也为缓解脑卒中患者肌肉痉挛提供了新的治疗手段。

持续被动运动;脑卒中;痉挛;骨骼肌

脑卒中是一种具有较高发病率、致残率的疾病,引起运动障碍最为常见,而肌肉痉挛是影响运动功能恢复的主要因素,物理治疗和作业治疗是最基础的治疗手段,其治疗效果虽然已得到公认〔1〕,但这种传统的方法难以保证客观的疗效。持续被动运动(CPM)是利用专门器械使关节进行持续较长时间的缓慢的被动运动,关节运动完全依靠外力完成,其运动具有缓慢、持续、匀速的特点,常用于关节损伤术后〔2〕。治疗康复训练减少所导致的关节内粘连、关节僵硬或强直等不良后果〔3,4〕,可使治疗和康复训练有机结合。张裴景及张衍辉等〔5,6〕已经对使用CPM临床治疗痉挛进行了研究。本研究对脑卒中患者的早期及恢复期的患者在下肢CPM作用下,大腿肌肉全范围的反复牵拉运动,能否部分替代下肢大肌群痉挛的手法治疗,有效诱发分离运动,使治疗师集中精力于小肌群的治疗,从而提高康复治疗的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2010年8月至2013年12月,中国医科大学附属盛京医院康复科经临床CT或MRI确诊脑卒中后偏瘫患者50例,无认知障碍,检查配合,患侧肌张力在Ashworth评分Ⅰ~Ⅲ级,临床痉挛指数(CSI)10~12分,病程为脑卒中后Brunstrom Ⅲ、Ⅳ期患者(Brunstrom偏瘫六阶段评定标准)〔7〕,存在下肢痉挛。将50例患者随机分为两组:治疗组25例,男12例,女13例;年龄61~75〔平均(66.2±3.12)〕岁。对照组25例,男15例,女10例,年龄62~72〔平均(66.72±2.79)〕岁。两组一般资料无统计学差异(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 将入选患者随机分成对照组和治疗组。对照组接受常规治疗,治疗组为常规治疗结合CPM训练。常规治疗方法:康复手法包括按摩和瘫痪肢体的主、被动运动。按摩采用按、摩、揉、捏等促通疗法,顺序从远心端至近心端,掌握原则为先轻后重,由浅而深,由慢而快。主、被动运动主要采用神经促进技术,如Bobath技术,Rood技术,神经肌肉本体感觉促进技术(PNF)等。治疗师每天先行40 min康复手法治疗,纠正错误体位,根据患者痉挛程度的不同,训练动作由简单到复杂,着重训练下肢肌群,反复屈伸膝关节及活动足踝关节,逐渐达到能屈伸下肢、减轻痉挛的目的,该训练为患者的站立和行走创造了必要的条件。此过程中主要由物理治疗师对其进行被动练习,每日治疗1次,每周治疗6 d,再行常规康复训练,疗程为4 w。CPM训练方法:分别在治疗师治疗之前及手法治疗之后分别利用下肢CPM康复训练器(膝关节K1型,德国)治疗患肢30 min。治疗采用中立位模式,患者取仰卧位,即从0°至45°至90°治疗范围中,以45°为中心小范围运动,逐渐扩大到全范围运动,速度由慢到快。常规治疗方法同上,疗程为4 w。

1.2.2 评定方法 分别于治疗前及治疗4 w后对每一病例进行各项康复评定,比较两组间的疗效。受试者在治疗期间其他治疗基本相同,以免影响观察的效果。采用修订Ashworth痉挛评定量表、CSI评定肌张力的改变。改良Ashworth评分法:使0级至4级(0,Ⅰ,Ⅰ+,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ)对应0分至5分,CSI评分法:根据键反射、肌张力、阵挛程度进行判定。0~9分为轻度痉挛;10~12分为中度痉挛13~16分为重度痉挛。所有评定均由同一医师进行。

1.3 统计学方法 采用SPSS16.0软件进行t及秩和检验。

2 结 果

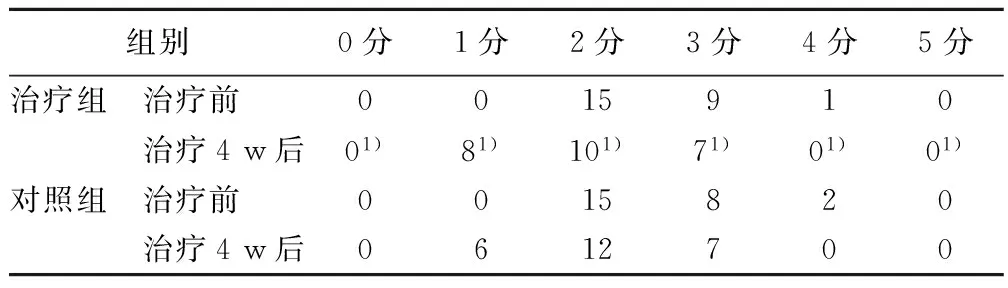

治疗前,治疗组与对照组Ashworth评分及CSI评分无显著差异(P>0.05)。治疗4 w后,治疗组与对照组Ashworth、CSI评分比较有显著差异(P<0.05,P<0.01)。见表1,表2。

表1 治疗组与对照组Ashworth评分比较(n,n=25)

与对照组治疗4 w后比较:1)P<0.05

表2 治疗组与对照组CSI评分比较,分)

与对照组比较:1)P<0.01

3 讨 论

脑卒中后痉挛是一种速度依赖性的肌张力增高并伴随腱反射亢进,是肌肉牵张反射亢进所致。脑卒中后由于中枢神经抑制系统受损,使α运动神经元和γ运动神经元的互相制约,相互作用失衡,造成γ运动神经元占据优势地位,下运动神经元功能过度释放,出现原动肌肌肉过度活跃,同时合并拮抗肌肌力下降和低肌张力,使随意运动受到制约,正常模式运动可引发肌张力增高、腱反射亢进,出现明显的阻抗感,多出现上肢屈肌群和下肢伸肌群肌张力增高,形成Wernicke-Mann体位。痉挛妨碍了大多数患者的功能恢复,形成永久性的高肌张力、关节挛缩和运动模式异常,产生疼痛、运动功能障碍、日常生活活动能力下降,阻碍病人康复进程,严重影响患者的生活质量〔8〕。如何有效地解决痉挛,为分离运动的出现提供物质条件,是当前康复领域亟待解决的问题。

目前脑卒中后痉挛的机制尚未完全清楚,其表现形式和程度受多种因素的影响。包括中枢神经系统受损的部位和程度、环境温度、心理状态、病程、肢体的位置和外界刺激等〔9〕,而速度改变是产生痉挛的主要因素之一。脑卒中病程为Brunstrom分期Ⅲ、Ⅳ期的患者,在外界因素刺激下,会出现痉挛和联带运动问题,即患侧伸膝肌群的痉挛,屈膝时拮抗肌参与成分明显多于健侧。痉挛可以导致关节的相对固定,而关节固定显然是不健康的,导致关节挛缩,局部组织缺氧缺血。以往研究表明,运动疗法能够有效减轻肌痉挛,改善肢体运动能力及日常生活活动能力〔10〕。为达到训练的目标,需集中对患肢进行大量重复的练习,因此连续动作可能会更好,由于骨骼肌的易疲劳性,连续运动也必须是被动的〔11〕。CPM应用于卒中后痉挛的常用治疗方法有两种,MOTOMED运动〔12〕和CPM运动。前者是在被动基础上模拟运动,后者为单纯的被动运动,均在痉挛的临床治疗中有一定程度的运用。

事实上,脑卒中患者下肢伸肌痉挛在一定程度上能够帮助患者站立,轻度痉挛可以减轻肌肉萎缩、骨质疏松对患者的影响,但痉挛对患者步态产生一定的影响,使其行走费力。应用CPM进行临床治疗,应考虑以下几个方面:①CPM可以调速,速度为1°~3.5°/s,运动是相当缓慢的,以缓慢屈曲下肢运动为主,对抗了下肢的伸肌痉挛模式,缓慢的速度不会诱发痉挛,它的应用不会引起病人不必要的痛苦;② 利用CPM的传统优点来改善脑卒中患者下肢痉挛模式,方法的选择很重要,针对患肢进行的持续被动运动训练,采用中立位模式,即从0°~45°~90°治疗范围中,以45°为中心小范围运动,逐渐扩大到全范围运动,速度逐渐加快,这与手法治疗中采用的方式相近。③与机器人相比较而言,CPM关节活动范围更大,可能对痉挛作用的远期疗效更为确定;④环境温度对痉挛的治疗产生了较大的影响,其操作简便性使其在病房操作成为一种可能,提高了康复治疗的效率;⑤ 另外,CPM价格低廉,安全性高,患者卧床休息中可在床边应用,提高住院患者康复治疗效率,解放治疗师劳动力,缩短了住院时间。

本研究发现,在对抗患侧伸膝肌群痉挛的训练,治疗时间达到40 min以上就可以产生较好疗效,这与关节损伤术后的康复训练有很大的不同。经过4 w的治疗,治疗组获得了良好的疗效,其中原因可能有以下若干:①神经的可塑性〔13〕,被动屈伸运动可以通过刺激周围神经改善中枢神经的功能,这是被动运动对中枢神经最有效的刺激形式。随着多次重复训练,神经活动的兴奋性、灵活性及反应性都得以提高,由此再对骨骼肌形成正常支配,建立良性循环,使骨骼肌恢复正常功能;②由于痉挛是速度依赖性牵张反射兴奋性增高所致的肌张力异常,通过长时间持续等速、慢速牵拉能够缓解肌张力,并且通过较大范围的被动运动,有效地刺激了关节周围的感受器,使肌梭的敏感性下降,对肌腱持续或断续的加压可降低脊髓兴奋性,减少牵张反射,从而改善了肌张力增高的状态,诱发下肢分离运动产生〔14〕;③这种持续地牵伸痉挛的肌肉,可以保持关节活动度,缓解关节由于长期痉挛所致的粘连,减轻关节僵硬或强直,从而抑制痉挛模式。

综上,CPM康复训练器在治疗师手法治疗之前的运用,可以减轻康复治疗师的手法治疗初期放松运动的压力,而CPM在治疗师手法治疗之后的运用,可以更好保留治疗的效果。说明CPM康复训练器可以部分替代临床中下肢大肌群的手法治疗。将CPM康复训练器用于脑卒中的康复中下肢肌张力的抑制,相对于Bobath易化技术,Brunstrom技术操作更为简单,也扩大了该仪器的治疗范围。

1 陈瑛玲,陈立典.脑卒中后肢体痉挛的康复研究进展〔J〕.世界中医药,2013;8(1):110-2.

2 Salter RB,Simmonds DF,Malcolm BW,etal.The biological effect of continuous passive motion on the healing of full thickness defects in articular cartilage〔J〕.J Bone Joint Surg,1980;62(4):1232-51.

3 Riner MA,Harty LD,Davis KE,etal.Predicting range of motion after total knee arthroplasty〔J〕.J Bone Joint Surg Am,2003;85(7):1278-84.

4 Matsushita A,Nakashima Y,Jingushi S,etal.Effects of the femoral offset and the head size on the safe range of motion in total hip arthroplasty〔J〕.J Arthroplasty,2009;24(4):646-51.

5 张裴景,郭 健,郭青川,等.水平位上肢持续被动运动训练对脑卒中患者肱二头肌肌张力及肌力的疗效〔J〕.中国康复理论与实践,2012;18(9):808-9.

6 张衍辉,柴 非,王胜灵.持续被动运动对脑卒中偏瘫患者股四头肌张力及下肢运动功能的疗效观察〔J〕.中国当代医药,2014;21(31):34-6.

7 王玉龙.康复功能评定学〔M〕.第2版.北京:人民卫生出版社,2013:379-80.

8 Stevenson VL.Rehabilitation in practice:spasticity management〔J〕.Clin Rehabil,2010;24(4):293-304.

9 陈素菊.脑卒中偏瘫肢体痉挛的治疗进展〔J〕.河北医药,2011;33(19):2989-91.

10 Butler A,Blanton S,Rowe V,etal.Attempting to improve function and quality of life using the FTM Protocol:acase report〔J〕.J Neurol Phys Ther,2006;30(3):148-56.

11 O′Driscoll SW,Giori NJ.Continuous passive motion(CPM):theory and principles of clinical application〔J〕.J Rehabil Res Dev,2000;37(2):179-88.

12 张熙斌,孟兆祥,马灿灿,等.下肢康复机器人结合运动疗法用于脑卒中患者下肢肌痉挛的近期疗效观察〔J〕.中国康复医学杂志,2013;28(5):449-51.

13 Dietrichs E.Brain plasticity after stroke-implications for post stroke rehabilitation〔J〕.Tidsskr Nor Laegeforen,2007;127(9):1228-31.

14 Waninge A,Rook RA,Dijkhuizen A,etal.Feasibility,test-retest reliability and interrater reliability of the Modified Ashworth Scale and Modified Tardieu Scale in personas with profound intellectual and multiple disabilities〔J〕.Res Dev Disabil,2011;32(2):613-20.

〔2015-07-11修回〕

(编辑 苑云杰/曹梦园)

辽宁省教育厅科研基金资助项目(No.L2013443)

甄希成(1973-),男,硕士,副教授,硕士生导师,主要从事康复治疗技术研究。

R743.3

A

1005-9202(2017)04-0880-03;

10.3969/j.issn.1005-9202.2017.04.042

1 中国医科大学附属盛京医院康复科