敦煌莫高窟第285窟“天福之面”(kritimukha)考

2017-03-24马兆民

马兆民

内容摘要:长期以来,学界对莫高窟第285窟,以及山西云冈石窟第7、8、12、30窟,河南龙门石窟古阳洞,甘肃麦积山石窟第133窟,甘肃北石窟寺楼底村第1窟,东千佛洞第2窟,榆林窟第4窟等石窟中出现的兽面形象,大多认定为中国传统纹饰的饕餮纹。本文通过对此形象的对比研究,笔者认为此饕餮纹应为佛教文化中的“天福之面”(Kirtimukha)。

关键词:莫高窟第285窟;饕餮纹;天福之面

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2017)01-0102-09

一 词 源

佛教造像产生在公元前1世纪的古印度,这时的造像中还没有佛像的雕造,以圣树、佛座、佛塔等象征物代替佛像。这一时期的佛教遗迹主要有巴尔胡特和桑奇(Sanchi)大塔,其中又以桑奇大塔四门的雕刻最具代表性。关于桑奇大塔的研究,以英国和印度学者的研究为多,其中最早且最具代表性的著作是约翰·休伯特·马歇尔(John Hubert Marshall)的巨著The Monuments of San-

chi[1],这部著作是马歇尔在系统的考古调查的基础上做出的考古报告,是我们研究桑奇大塔最重要的文献资料。在The Monuments of Sanchi(中文《桑奇遗迹》)一书,有“kritimukha”一词。“krit-

imukha”是梵语名词,“kriti”为荣耀,“mukha”为面之意。在汉语中可翻译成“天福之面”[2],人们又称其为“魔兽之面(monster mask)”或“无名魔兽(the creature without a name)”[3]。

二 天福之面由来及其在石窟中的位置

1. 天福之面图像的释义

天福之面产生在上古时期的印度。在印度古典文学《吠陀经》(Veda)中的《室犍陀往世书》(Skanda purana)中有这样一个传说,罗睺(Rahu)是古印度神话中的阿修罗。他向湿婆?譹?訛的妻子雪山女神帕尔瓦蒂(Parvati)表达爱慕之情,使得湿婆非常生气,湿婆用第三只眼睛变出了一个有着狰狞的面目、尖利的触角、外凸的双眼、巨大的嘴巴极为贪食的怪兽。湿婆命令此怪兽吃掉罗睺,罗睺惊恐万状向湿婆忏悔[3]。湿婆原谅了罗睺,而此时怪兽极度饥饿,问湿婆我吃什么?湿婆回答道吃你自己。怪兽竟吞食了自己,仅剩下下巴及以上的头部。湿婆惊讶怪兽的服从,对怪兽说我很高兴与你在一起的感觉,从今以后你会被称为“Kirtimukha(天福之面)”,你的脸将出现在每一个拱道上,位置甚至高于神,并封之为门神专司门户。人们又称其为“魔兽之面(monster mask)”或“无名魔兽(the creature without a name)”[3]。

2. 饕餮图像的释义

在我国传统的文化中,也有与天福之面相类似的纹饰,其名为饕餮。饕餮纹也称为兽面纹,《山海经·北山经》中说:“有兽焉,其状如羊身人面,其目在腋下,虎齿人爪,其音如婴儿,名曰狍鹗,是食人。”[4]而在司马迁的《史记》中说:“西南有人焉,身多毛,头上戴豕。贪如狼恶,好自积财,而不食人谷。强者夺老弱者,畏群而击单,名饕餮。”[5]东汉末年服虔注《左传》卷20曾引用《神异经》,服虔按:“《神异经》云:梼杌状似虎,毫长三尺,人面虎足,猪牙,尾长丈八尺,能斗不退。饕餮,兽名,身如牛人,面目在腋下,食人。”[6]

说饕餮食人,有着血盆大口和利齿獠牙,因此很多学者认为饕餮有着“吃人”的特性。商代青铜器上的饕餮纹样,尤其是双目和双角,夸张且多变化。饕餮纹饰的构成特点是,以鼻梁为轴线,在鼻梁的两侧和上方,对称布置额、眼、口、眉、角、耳等躯体,多作为装饰纹样,出现在商周的如鼎、爵、斝、尊、卣等重要的青铜礼器上(图1)。与天福之面相比,两者都有着贪婪和令人生畏的特性,都是将猛兽的口鼻或双角极度夸张后创造出的兽面。但是在印度,天福之面多作为建筑的部件出现,多用于门楣或廊柱上。而饕餮在我国,多出现在礼器上。饕餮纹和天福之面在图像的构成上有着很大的相似性,但是其起源及其背后隐匿的宗教学上的思想特质却完全不同。饕餮纹一般以动物的面目形象出现,具有虫、鱼、鸟、兽等动物的特征,由目纹、鼻纹、眉纹、耳纹、口纹、角纹等组成。由两种或两种以上动物组成暗含着包容融合原则,作为构成成分的动物变化显示了包容的灵活性和多样性,可以化为多种具体指示动物纹样,具有宗教意义。商代时期的各类鼎上,均有饕餮纹饰样。鼎是先民用来祭祀的最常见而神秘的器皿,其宗教意义浓厚。

3. 古印度石窟中的天福之面

古印度是宗教的王国,并以其精美的雕刻著称于世。天福之面或出现在佛塔、寺庙等宗教建筑物的门楣中央,或出现在拱道和廊柱上。

(1)巴米扬石窟

位于阿富汗中部喀布尔西北方的兴都库什山中,一般所指的巴米扬石窟是主区石窟。石窟所在山崖东西长1300米余米,洞窟700余个,东西两端各有1尊大立佛像。巴米扬石窟大约开凿于公元3—7世紀。在巴米扬的第605窟[7]的三叶形列龛的狭小空间内装饰着浮雕形式的天福之面,此形象眼珠大而凸出,鼻子呈三角形大而钝,厚唇露齿,耳朵呈尖形(图2)。此处最明显的特征是面部的各处都具有刚出芽的嫩叶形的主题纹饰,鼻翼下方与下颚的胡须呈嫩芽形,沿着眉线、面颊、口的周边都有嫩芽形主题纹饰,呈现出滑稽的样子[8]。

在第626窟[8]的两龛之间也有天福之面的形象。此形象和第605窟的天福之面的形象极为相似。眼珠大而凸出,鼻子呈三角形大而钝,厚唇露齿,耳朵呈尖形。

(2)阿旃陀石窟

第1窟属于阿旃陀第二期开凿的洞窟,大约开凿在公元6世纪初叶。窟室大致呈方形,由正面祠堂、主室回廊、左右壁禅房以及前室外廊构成。窟室为平顶,中央20根承托天井的圆柱将主室分割成左中右三个部分。圆柱上方接近天井的部分呈八面形,八面形上方为四个面,天福之面就雕刻在与天井相接的四面体上(图3)。

如图4所示,天福之面有两个图案化了的角、圆形的鼻子、怒视的双眼和一排整齐的牙齿。牙齿衔着四条花鬘,花鬘呈美丽的弧线,被两身裸体飞天扯向画面的两端。在这里,天福之面没有了原始宗教所赋予的狰狞和贪婪,而是跃动中带有宁静,给人以强烈的装饰感。

(3)桑奇大塔

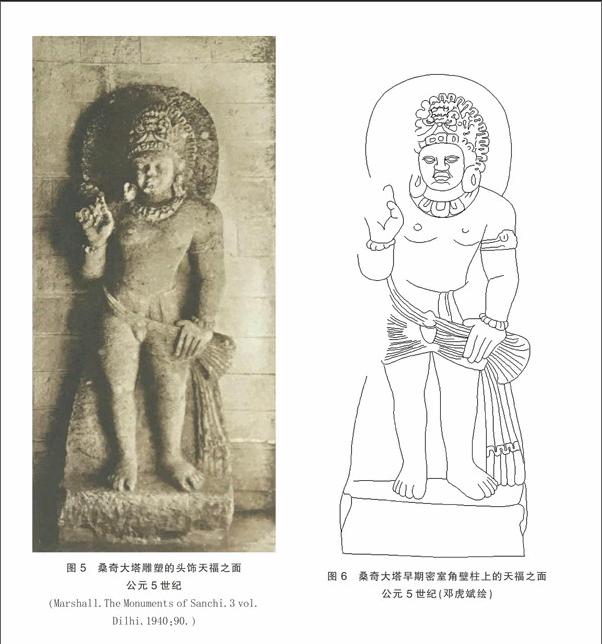

桑奇大塔位于印度中央邦的首府博帕尔,是印度最古老的佛教建筑。建筑群以桑奇大塔为中心,建于山坡之上,里面矗立着各个时代的佛塔、佛寺等各种佛教遗迹。在The Monuments of San-

chi(中文《桑奇遗迹》)一书的108b图中,有一身着腰布,佩戴手镯、耳环以及镶有珠宝项链的雕像。该雕像戴着天福之面头饰。此天福之面还有一双大眼睛和一张大嘴巴,以及上扬的双角(图5)。康宁汉姆和梅西认为此雕塑为公元5世纪的作品。另外在属于早期密室里的角壁柱上也有三身天福之面。此天福之面依然有大眼睛、大嘴巴,以及上扬的双角(图6),和上述描述的天福之面的形象极为相同。

天福之面是跨宗教的纹饰,不仅出现在佛教的寺院和石窟中,而且在印度教、耆那教等宗教建筑上,也可以看到天福之面的身影。天福之面作为印度教的神祇多见于毗湿奴头冠上。不仅如此,在佛教广被的中国、尼泊尔、泰国乃至东南亚等许多国家,天福之面或者与之相类的纹饰也出现在佛教建筑的门楣和廊柱上。

三 敦煌莫高窟第285窟的天福之面图

敦煌莫高窟第285窟开凿于西魏大统四至五年(538—539),是莫高窟最早有造窟纪年的洞窟。窟室正壁开券形大龛,龛两侧画摩醯首罗天、毗瑟纽奴天及四天王诸天众,南壁画五百强盗成佛缘,北壁画七佛说法图,天井中心画巨大的莲花,在四披的结合部,画以怪兽为中心的垂饰(图7)[9]。第285窟是一个佛教洞窟,但是在天井上,除了少数飞天之外,多数都是以中国传统文化为背景的神祇,如伏羲、女娲、雷神、飞廉、霹电、飞仙以及开明神兽等,怪兽垂饰纹就画在天井四披的分界处。此怪兽面目狰狞,外凸双眼,虎头兽耳,在巨大的嘴巴的两侧,各画一条象征正法和吉祥的下垂流苏图案。长长的流苏正好将天宇划分为四区,各有主题。在下颌中央悬垂着珠串,上面还有石磬(磬是古代一种片状石制打击乐器,使用时悬挂在架上,用锤敲击发声)和风铎(即风铃,风动体鸣的乐器,古代寺庙、塔的檐下所悬之铎,大风吹动铎舌碰击铎体而发音)和法螺(象征佛陀宣说法音,如螺声远扬四方,广传天下利益众生,永世不息)样的垂饰。此神兽图案特征与天福之面更为吻合。天福之面具有抵制恶魔的功能,设立在莫高窟第285窟窟顶华盖的四角,成为环绕四周的守护门神。

敦煌莫高窟第248窟开凿在西魏时代,洞窟前部是人字披顶,后部平棋顶,有中心塔柱,柱四面各开一龛[10]。中心柱东向龛外两侧各塑一天福之面形象(图8),以高浮雕手法塑出,眼珠大而凸出,鼻子呈三角形大而钝,厚唇露齿吐出舌头,耳朵呈尖形。此处的天福之面的上方龛梁装饰鳞纹,体现了天福之面具有可以随意变形的特点[11],常常和摩羯鱼、龙王、白象、雄狮以及牝羊等瑞兽相互组合出现在佛座的背屏上,即我们常说的六拏具[12-13]。

莫高窟第249窟开凿于西魏时代,洞窟形制为覆斗顶,西壁中央开一龛,龛内塑一佛二菩萨。南北两壁中央有两铺说法图,在说法图中佛的头光上部华盖正中饰一天福之面形象(图9)。此天福之面眼珠大而突出,鼻子呈三角形,双角上扬,嘴大且含有羽葆。

四 其他石窟中的天福之面

1. 云冈石窟

云冈石窟第30窟,位于石窟群西部,东临第29窟,开凿于北魏晚期,在西壁上层长方形垂帐龛内,有一坐佛,着宽博冕服,内着僧祇支,内衣结带下垂。大衣下摆作平行密纹,披覆方座上[14]。坐佛两侧各立一身胁侍菩萨。龛楣雕三身天福之面(图10),一身天福之面出现在两个弧形下垂纹之间的中央位置,另外两身天福之面衔帐面垂于龛两侧,一侧垂帐已残毁,天福之面有著狮子的面孔,眼大而凸,张嘴露齿,有下弯的尖角。此处天福之面又多了一份威严之感。

北魏时期的第7窟和第8窟菩萨宝冠正面雕有天福之面(图11)。此天福之面双眼圆睁,张嘴突出双舌。第3窟后室西侧有一佛二菩萨,左侧的胁侍菩萨宝冠上也有一天福之面(图12),其双目圆睁,大嘴獠牙。有趣的是,在天福之面的额头上有日月图案。同一时期的第12窟后室,南壁西侧的盝形龛帷幕的挽结处也有几身双目圆睁、獠牙突出的天福之面。

2. 龙门石窟

在古阳洞弥勒龛北壁中层的盝形龛楣中亦刻有天福之面。龛楣分成若干格,每格皆刻飞天,龛沿下垂帷幕[15],上刻天福之面,口含璎珞,双目圆睁且凸出,厚唇露齿,头上有尖利的角。此处天福之面的形象略显呆板(图13)。

3. 麦积山石窟

麦积山石窟第133窟,为崖墓式大型洞窟,开凿于北魏晚期,此窟有十几个大小不等佛龛,在第11龛的龛顶上有一组影塑山水,画面四周是高低起伏的群山,有苦修的禅僧,正中的佛在两个胁侍菩萨相伴下正在为跪在地上的弟子说法。远处一个身着宽袍的长者由两个小孩搀扶着正步履蹒跚地向佛走来。巧妙地运用了“人大于山”的夸张手法,使观者有身临其境之感[16]。天空中两个天人也由高而低飞向这幽静的山谷。龛楣正中以及两侧有浮雕的天福之面,此处天福之面有着狮子的面孔,眼大而凸,张嘴露齿,有写意特色(图14)。

4. 北石窟寺

北石窟寺楼底村第1窟,开凿于北魏,在中心柱北面下层龛楣中雕一尊善跏趺坐佛像,佛像两侧各雕三身高髻瘦面、长颈大耳、双手合十的供养菩萨,在佛像后雕十身坐佛及二身供养菩萨。此处的菩萨衣纹密集,雕刻技法粗犷奔放,富有装饰趣味[17]。在中心柱北面下层龛楣中央有一天福之面,双眼大而凸出,鼻子呈三角形,厚唇露齿,尖利的双角上扬(图15)。

5. 北齐菩萨

在山东省诸城市博物馆保存着一尊北齐菩萨塑像。在菩萨腹部正中位置雕刻有一天福之面,以高浮雕手法塑出,眼珠大而凸出,鼻子呈三角形大而钝,厚唇露齿吐出舌头,耳朵呈尖形(图16)。有趣的是,此天福之面口含项饰。

6. 隋代菩萨

在陕西省西安市博物馆有一尊隋代菩萨塑像。在其身上腹部正中雕刻一圆形莲花图案,莲花的下端垂饰为天福之面,此天福之面双眼大而凸出,鼻子呈三角形,厚唇露齿,尖利的双角上扬。上扬的双角两边各有一条绳索缠绕,在头顶上方有两片对称的树叶作装饰,最为有趣的是,口含嫩树叶。此形象和巴米扬石窟第605窟的形象极为相似(图17)。

7. 东千佛洞

在东千佛洞第2窟的东壁南侧画文殊五尊曼荼罗,曼荼罗中央画四臂文殊,各持弓、矢、剑和梵筴,左右两侧画四身菩萨像,天福之面就画在文殊菩萨头光的上方。如图18所示,天福之面也是状若虎头,虎头上长着一双鹿角,血红的眼睛,蓝色的火焰眉,血盆大口里是一排锋利的牙齿和下出的犬牙。也许这就是印度的天福之面,给人以凶残和望而生畏的感觉。

8. 榆林窟

榆林窟第4窟开凿在元代,窟室中央设方形曼荼罗坛,坛的顶端塑如来坐像,稍下一层的四面塑四尊如来像,四隅设四身明王。窟室四壁画满了文殊、观音、多罗菩萨曼荼罗等密教图像。天福之面就画在多罗菩萨曼荼罗的上方(图19)。天福之面也是头上长着鹿角兽耳,怒目圆睁,獠牙外露。与东千佛洞第2窟不同的是,口唇部为好似鸟喙一样的尖嘴。此外,在缠枝卷草纹的上端画三瓣宝珠,在它的中部画四个菱形的饰物,在它的两侧画象鼻神。在多罗菩萨的上方,缠枝卷草将天福之面、菱形饰物以及象鼻神等有机地组合到了一起,在背屏的上方,形成了一个以天福之面为中心巨大是装饰体。

通过以上系统的对比研究,发现在敦煌莫高窟北朝期的第285、249、248窟,敦煌以外北朝期的山西云冈石窟第7、8、12、30窟以及第3窟。河南龙门石窟古阳洞,甘肃麦积山石窟第133窟和庆阳北石窟寺楼底村第1窟,山东省诸城市博物馆藏北齐菩萨,以及陕西省西安市博物馆和山西省博物馆藏隋代的菩萨身上,还有上海市博物馆藏的一身唐代的石造天王雕像腰带的上方,瓜州榆林窟第4窟、第15窟及东千佛洞第2窟中,都有此纹样。除了在石窟寺中发现这样的例子外,在北周史君墓的墓门上(这种现象值得关注,有待于进一步考证),陕西省博物馆藏唐代的地砖上,甚至在瓦当上也出现了此纹样。这类纹样与传统的饕餮纹还是有区别的,但在图像特征与功能上和天福之面有更多的相似之处。此类纹样应解读为天福之面更为恰当。

五 结 语

综上所述,天福之面出现在不同的位置,其功能也不同。天福之面在莫高窟第285窟的顶部出现,和中世纪印度佛教艺术的复兴有关,因为在此时,印度教神秘主义大为兴盛,达罗比荼的民间信仰兴盛,密宗演化为印度教密宗,与印度教密宗同时期的佛教演化为佛教密宗[14],因此佛教的崇拜对象转向宇宙生命。在第285窟顶部的四披,我们所看到的腾跃于天空的风神、雷神、雨师、霹电、伏羲、女娲等各种神祇都是宇宙生命,而此处的天福之面在栩栩如生的流苏带动下,仿佛天空中的侦察兵巡视着浩瀚的宇宙。在佛教密宗宇宙生命暗示和象征的需求下,天福之面在四个主方位的表现具有抵制恶魔的功能和象征繁衍富饶的寓意,深得佛教和印度教艺术的喜欢,作为环绕在佛塔寺庙建筑之外的建筑题材,寓意佛法永存,佛法不移,这与和吠陀经中所描述的天福之面的功能及作用相吻合。此天福之面又和洞窟四周的壁画内容紧密相连。从莫高窟第285窟艺术风格角度来说,最显著的特征是西壁佛龛两侧画有印度教色彩的摩醯首罗天(湿婆)、毗瑟纽天(毗湿奴)、帝释天(因陀罗)、毗那夜迦、鸠摩罗天神祇图像,均为早期密教的形象[18],与其他三壁截然不同。10世纪之前“印度绝大部分地区菩萨崇拜已经与印度教神祇结合在一起”[19]。这是因为佛教中的诸神形象,有些是来自印度教的诸神形象。究其原因,无论是佛教还是印度教“都出自同一个印度母亲”[20]。

参考文献:

[1]Marshall.The Monuments of Sanchi.3 vol[M].Dilhi.1940:278.

[2]罗伊·C·克雷文(Roy.C.Craven).印度艺术简史[M].王镛,方广羊,陈聿东,译.北京:中国人民大学出版社,2004:154.

[3]Robert Beer.The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs Chicago[M].Serindia,2004:69.

[4]山海经·北山经:卷三[M].北京:商务印书馆,1936:34.

[5]司马迁.史记·五帝本纪[M].北京:中华书局,1982:38.

[6]范晔.后汉书.卷80上[M].北京:中华书局,1999:2583.

[7]樋口隆康.京都大学中央アジア学術調査報告:バーミヤーン アフガニスタンにおける仏教石窟寺院の美術考古学的調査1970-1978年第II卷·図版篇(石窟構造)[M].同朋舎.1983:146.

[8]宫治昭.东西文化交流中的巴米扬:以装饰主题纹饰为中心[M].日本放送出版协会,2002:210.

[9]段文杰.中西艺术的交汇点:莫高窟第二八五窟[C]//1994年敦煌学国际研讨会文集·纪念敦煌研究院成立50周年·石窟艺术卷.兰州:甘肃民族出版,2000:63.

[10]中国美术全集·敦煌彩塑·雕塑编·7[M].上海:上海人民美术出版社,1987:12.

[11]阿里亚马,T.P.顿格亚尔.新编尼泊尔史[M].成都:四川人民出版社,1973:70.

[12]丁福保.佛学大辞典[M].北京:文物出版社,1984.

[13]赵玲.“天福之面”的图像与信仰:尼泊尔佛教美术的考察与研究[J].贵州大学学报:艺术版,2013(2).

[14]中国美术全集·云冈石窟雕刻·雕塑编·10[M].北京:文物出版社,1988:186.

[15]中国美术全集·龙门石窟雕刻·雕塑编·11[M].上海:上海人民美术出版社,1988:11.

[16]中国美术全集·麦积山石窟雕塑·雕塑编·8[M].北京:人民美术出版社,1988:59.

[17]中国美术全集·炳灵寺等石窟雕塑·雕塑编·9[M].北京:人民美术出版社,1988:69.

[18]赵声良.敦煌石窟藝术简史[M].北京:中国青年出版社.2015:79.

[19]T Richard Blurton.Hindu Art[M].London:The Beitish Meseum Press 1992:30.

[20]S.K.Kulkarni.Hinduism.Triumphs and Tribulations[M].Mumbai:Lndus Source Books,2008:59.