地下流体脱气对油藏产液能力影响研究

2017-03-22李德生蒋远征焦军王晶

李德生,蒋远征,焦军,王晶

地下流体脱气对油藏产液能力影响研究

李德生,蒋远征,焦军,王晶

(中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院, 陕西 西安 710021)

H区属于弱挥发性油藏,投入开发后地下流体脱气较严重,产液产油指数下降较快,室内试验结果表明,地层压力低于饱和压力后,脱气造成流体的粘度、渗透率变化幅度较大。本文通过相渗曲线变化探讨脱气前后油藏的无因次采液采油指数变化规律,对后期进一步深入分析脱气油藏的开发规律有一定的指导作用。

脱气;相渗曲线;无因次采液指数

H区属于鄂尔多斯盆地特低渗透油藏, 储层物性以低孔、特低渗为主, 原始气油比高达116.9 m3/d,与典型挥发油对比,该油藏流体性质处于典型挥发油和黑油之间,属于弱挥发性油。

该区试井曲线表现为压力恢复曲线呈曲率较大弧线形态,说明地层流体流动受阻,恢复完后开井,压力下降,流压未达到平稳,呈波浪状下降,说明油井非均匀出油,生产不稳定,存在流体相变影响。通过PVT试验模拟H区油藏脱气状况,发现单井的生产气油比随着压力下降,很快上升,特别是低于饱和压力后,脱气加剧(见图1)。因此,脱气对该油藏生产动态有较大影响,需要进一步深入分析其变化规律。

图1 X11、X12井气油比与地层压力关系曲线

1 储层渗流特征

1.1 储层相渗特征

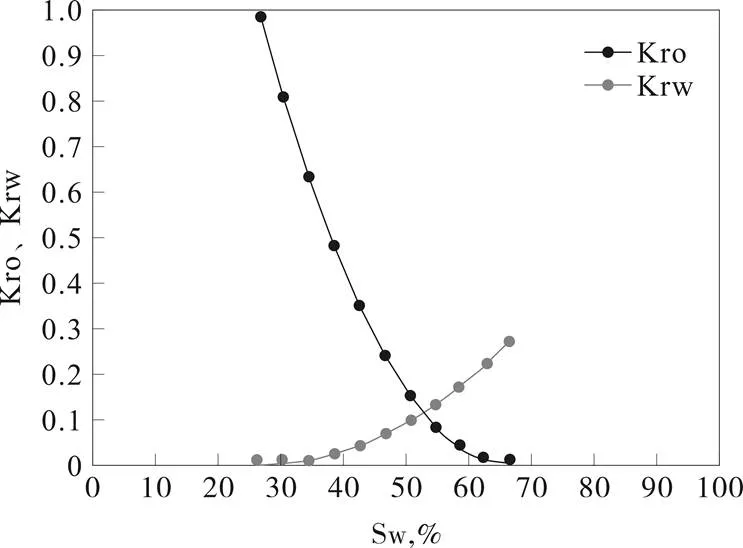

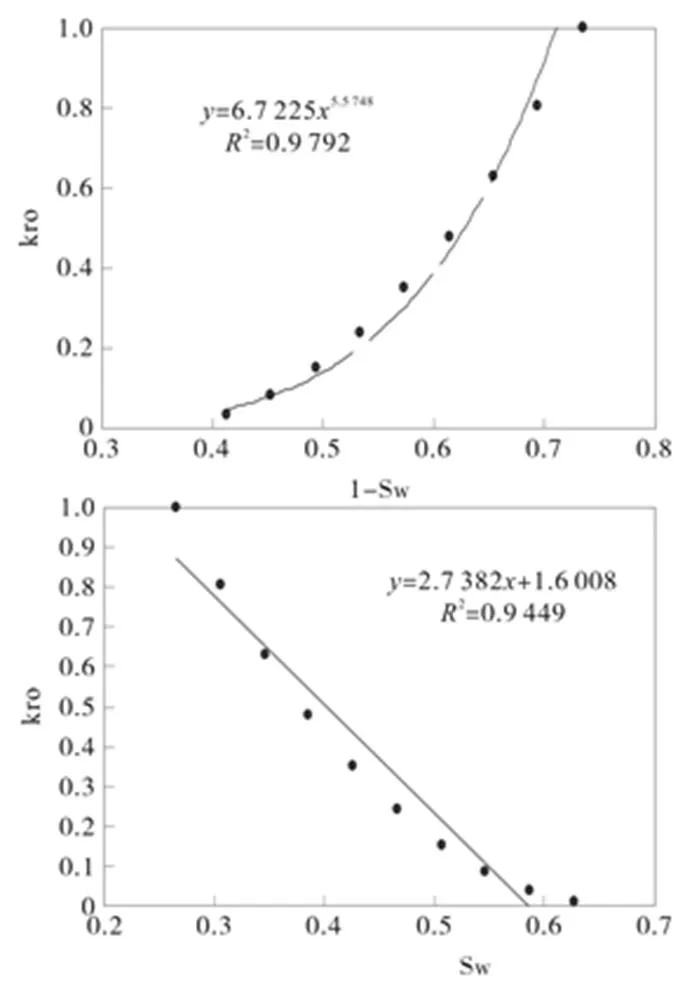

H区水驱油实验结果表明(见图2):储层束缚水饱和度27.1%;等渗点处时含水饱和度52.7%,相对渗透率0.095;残余油时含水饱和度68.1%,水相对渗透率0.274。油相相对渗透率曲线在初期呈陡直下降,随含水饱和度增加,后期逐渐减缓;残余油处所对应的水相最终端点相对渗透率较高。

图2 H区相渗曲线

1.2 递减类型

根据计秉玉、杨正明等人的研究成果,认为油相相对渗透率与含水饱和度呈不同的关系式时,可反映出不同的递减规律,即产量递减方程完全取决于油相相对渗透率曲线特性。相渗曲线中Kro与Sw(或1-Sw)变化特征决定了递减类型:当呈直线型、幂函数、指数时,分别对应指数、双曲、调和递减。当油相渗透率递减越快,递减率越大;初期产量越大,递减率越大;地层物性结构参数越好,递减率越小[1,2]。其中:当油相相对渗透率与含水饱和度呈线性下降,其关系式为:

此时,遵循指数递减的产量表达式:

当油相相对渗透率与含水饱和度呈指数形态,其表达式为:

此时,遵循调和递减的产量表达式:

当油相相对渗透率与含水饱和度呈幂指数形态:

此时,遵循双曲递减的产量表达式:

式中:ro(w)、ro(o)分别为油相、水相相对渗透率;w为含水饱和度;0、()分别为初始产能、递减阶段产能,t/d;为无因此启动压力梯度;D为初始递减率,%;、为拟合参数;为递减年限。

图3 H区Kro与Sw关系散点图

通过回归拟合后,认为H区Kro与1-Sw具有较好的相关性(见图3),呈幂函数关系,该区递减规律应当遵循双曲递减。

2 脱气对开发的影响

李春兰等人根据室内试验研究得到:当油藏在低于饱和压力开发时,溶解气从原油中释放出来,地层油体积大大压缩, 油藏中原油饱和度大幅度下降。同时,原油脱气后粘度增大,油水粘度比增大,水驱油过程中水流速度快,容易出现水窜,过早见水,导致水驱采收率降低[3]。

H区相关室内试验表明:地层压力下降至饱和压力下时,地下流体的粘度、油相压缩因子、饱和度以及气油两相界面张力随地层压力变化明显。由饱和压力下降至目前地层压力(8.6 MPa)时,原油粘度、饱和度等变化范围在0.8~1.3倍(见图4)。

当地层压力降至饱和压力附近时,H油藏脱气半径急剧增大,地层原油大量脱气导致原油粘度增大,进而导致储层渗流阻力加大。根据理论计算,当地层压力保持水平下降到85%,地层流压为6 MPa时,H油藏脱气半径约为107 m。由于滞后注水,油藏整体注采比偏低,地层压力保持水平很快下降到80%以下,脱气半径进一步扩大,注采压差也逐渐扩大,导致注采压力系统建立困难。

脱气导致压力恢复困难,产液量下降较快。从11口采油井测压资料看,脱气严重的7口采油井压力恢复较困难,平均压力恢复速度为0.004 MPa/h,平均地层压力为7.2 MPa,压力保持水平仅55.2%;而脱气不严重的4口采油井压力恢复速度较快为0.015 MPa/h,对应地层压力13.8 MPa,压力保持水平高达105.7%。

图4 不同压力下H区流体关键参数变化图

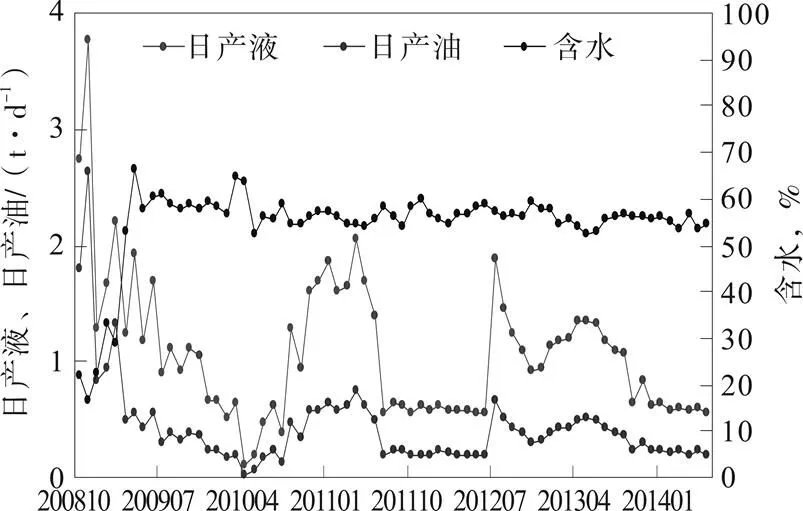

图5 X18-15井开采曲线

典型井如X18-15井于2008年10月投产,2009年4月测试地层压力为6.35 MPa(压力保持水平48.7%),地下流体脱气严重,导致单井日产液由初期的2.6 t/d持续下降,截止2010年4月日产液仅0.11 t/d,几乎不出液(见图5)。

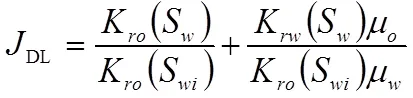

3 产液能力变化

在仅考虑粘度、饱和度变化的前提下,可建立脱气前后ro与1-S的关系式,用以描述脱气后油相相对渗透率下降的幅度。

既然建立了脱气前后油相相对渗透率的变化曲线,我们根据相渗曲线可以建立无因次采液采油指数变化曲线[4,5],见图6。由公式(7)-(9)可以很快建立脱气前后的无因次采液、采油指数与含水率关系的关系式。图7表示地层压力下降到8.6 MPa时的无因次采液采油指数变化曲线。显然,当含水饱和度Sw在0.35~0.50范围内时油相相对渗透率下降幅度较大,达到35%~40%。

由图7可知,油藏脱气后,无因次采液、采油指数均下降明显,且中低含水阶段两者下降幅度最大,达到30%~40%。这启示我们开发易脱气油藏时,初期地层压力要保持在饱和压力附近,尽量利用溶解气的驱油作用,同时也要减少脱气对产量的影响;当地层压力明显低于饱和压力,在开发初期应尽量采取一切可行措施,恢复油藏地层压力,保持液量开发。否则,当含水达到中高含水阶段时,即便恢复了油藏地层能量,采液采油指数也保持在较低水平,对改善油藏开发效果意义不大。

图7 脱气前后无因次采液采油指数图

4 结 论

(1)随着地层压力下降,地下原油的粘度、油相相对渗透率、饱和度以及气油两相界面张力都会发生明显变化。其中饱和压力下降至目前地层压力时,原油粘度、饱和度等变化范围在原值的0.8~1.3倍。

(2)利用相渗曲线资料,可建立油相相对渗透率Kro与1-Sw的关系,进而可确定脱气前后油藏的无因次采液采油指数变化曲线。

(3)目前地层压力下地下流体脱气后,在中低含水阶段采液采油指数下降幅度为30%~40%,因此,初期控制地层能量在饱和压力附近对高气油比油藏稳产尤为重要。

[1] 计秉玉.产量递减方程的渗流理论基础[J].石油学报, 1995,16(3):86-96.

[2] 杨正明,刘先贵,孙长艳,等.低渗透油藏产量递减规律及水驱特征曲线[J].石油勘探与开发,2000,27(3):63-65.

[3] 李春兰,张丽华,郎兆新.挥发油油藏原油不同脱气程度水驱油效率实验室研究[J].断块油气田,1996,3(6):38-40.

[4] 赵 静, 刘义坤, 赵 泉.低渗透油藏采液采油指数计算方法及影响因素[J].新疆石油地质,2007,28(5),601-603.

[5] 孙欣华, 刘永军, 于 锋,等.温米油田采液、采油指数变化规律[J].新疆石油地质, 2002, 23(1): 49- 51.

Study on the Effect of Underground Fluid Degassing on Reservoir Production Capability

,,,

(Exploration and Development Research Institute of PetroChina Changqing Oilfield Company, Shaanxi Xi'an 710021, China)

After a weakly volatile reservoir is put on production (for example H block in this paper), underground fluid degases severely, which will lead to declination of liquid and oil production index. Laboratory experiments show that the degassing can lead to substantial change of fluid viscosity and reservoir permeability. In this paper, the dimensionless liquid and oil production index change law before and after degassing was discussed and studied by comparing relative permeability curves, which could provide some guidance for further study of degassing reservoir development law.

degassing;relative permeability curves;dimensionless liquid production index

TE 122

A

1004-0935(2017)10-0959-03

2017-07-04

李德生(1980-),男,工程师,研究方向:从事油田开发稳产工作。