塔西南地区白垩系层序格架及沉积演化研究

2017-03-22关月珊傅恒纪佳任泓宇朱达

关月珊,傅恒,纪佳,任泓宇,朱达

塔西南地区白垩系层序格架及沉积演化研究

关月珊,傅恒,纪佳,任泓宇,朱达

(成都理工大学,四川 成都 610066)

应用层序地层学和沉积学的原理与方法,综合岩心、钻井以及测井和地震资料,对塔西南地区白垩系进行了深入的研究,划分出2个二级层序和3个三级层序,建立了塔西南地区白垩系层序地层格架。在研究区识别出冲积扇、扇三角洲、有障壁滨岸和开阔台地4种沉积相。以层序格架内沉积相的展布特征,揭示了层序格架内沉积相的演化规律。

塔西南; 白垩系; 层序地层; 沉积相

塔里木盆地西南地区(以下简称塔西南)白垩系沉积厚度大,岩石类型丰富,既有碎屑岩,又有碳酸盐岩和蒸发岩,是我国极少数海相碳酸盐岩发育地区之一,也是塔里木盆地重要的油气资源远景区之一。2010年,柯东1井白垩系上统中发现高产工业油气流;2013年初,西北分公司首次在皮山北新1井白垩系上统依格孜牙组碳酸盐岩角砾岩获得重要油气发现。预示着白垩系已成为塔西南油气勘探最重要的目的层。

1 区域地质概况

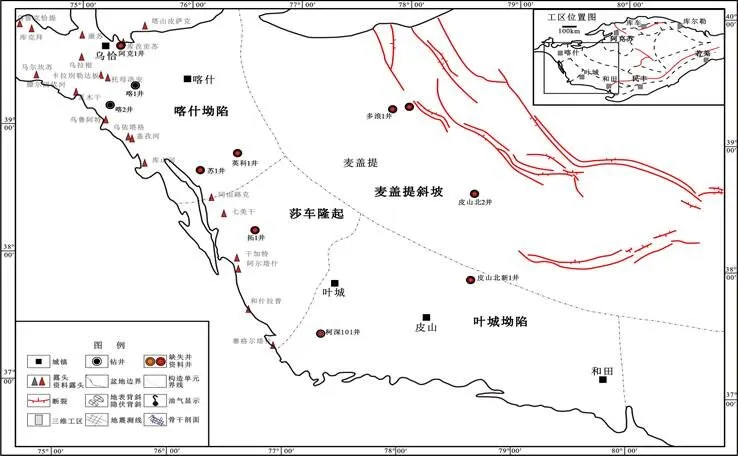

塔西南地理位置位于新疆喀什地区—和田地区,构造单元包括塔里木盆地喀什坳陷、莎车隆起、叶城坳陷及麦盖提斜坡(图1)。

图1 塔西南白垩纪—古近纪研究实际材料图

塔西南中—新生代属南天山山前及西昆仑山山前前陆盆地,现今位于帕米尔突刺东侧。帕米尔高原向北突刺状挤入形成,是塔西南构造格局的显著特征。古新世,印度板块与欧亚板块碰撞初始,帕米尔突刺形成雏形;渐新世—中新世,突刺向北碰撞挤压作用变强,昆仑山、天山陆内造山变强,中新世末塔西南莎车隆起雏形形成;上新世后,受印度板块与欧亚大陆强烈(硬)碰撞影响,昆仑山、天山强烈陆内造山,帕米尔突刺向北强烈位移-隆升-推覆。帕米尔突刺形成之前的白垩纪,塔西南与阿莱盆地、费尔干纳盆地和塔吉克盆地相连,塔西南呈向西开口的喇叭口状,构成了白垩纪晚世全球海平面整体上升时期新特提斯洋北缘海水淹没欧亚大陆南部的陆表海(塔吉克海)的东部海湾[1]。

2 层序地层及其特征

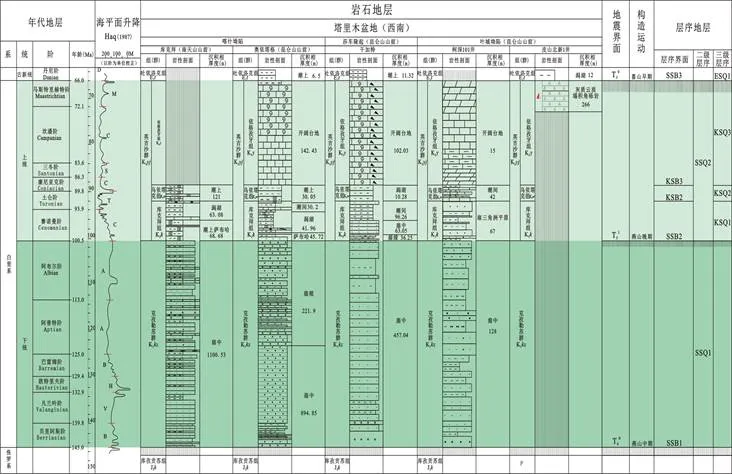

各级别层序界面的识别、追踪和对比是层序地层研究的关键。本次层序研究选择Vail层序为理论依据,根据年代地层、岩石地层、生物地层、地震地层综合研究,结合沉积体系及构造地质背景分析,在详细划分二级、三级层序界面的基础上,将塔西南白垩系划分为2个二级层序,即SSQ1(白垩系下统)和SSQ2(白垩系上统)。SSQ2划分了3个三级层序,即KSQ1、KSQ2和KSQ3(图2)[2,3]。

图2 塔西南白垩系年代地层、岩石地层、地震地层及层序地层划分

2.1 SSQ1(克孜勒苏群)二级层序特征

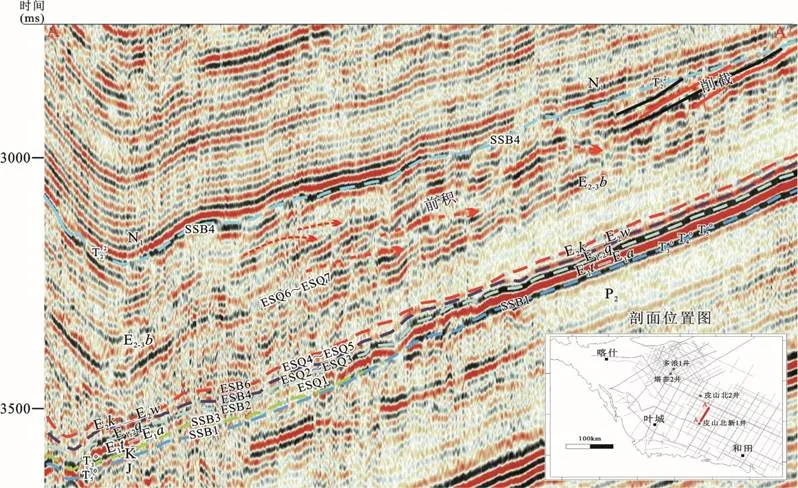

SSQ1相当于克孜勒苏群(K1),大致位于贝里阿斯阶—阿布尔阶,年龄145~100.5 Ma,时限44.5 Ma。SSQ1底界(SSB1,地震T40)隆升不整合最终由燕山中期运动形成,不同地点存在不同时限的沉积间断。在地震剖面是一个明显的削蚀面(图3)。SSQ1在喀什坳陷(南天山山前和昆仑山山前)均为冲积扇扇中沉积,厚458~1 665 m。下部为粗—细砂岩为主,夹少量泥岩和粉砂岩;上部以细砂岩为主,夹少量泥岩和砂质泥岩。SSQ1在莎车隆起和叶城坳陷也为冲积扇扇中沉积,厚458~1 665 m,但没有钻井钻穿,以粗—细砂岩为主,夹粉砂岩、泥质粉砂岩和泥岩。

图3 塔西南白垩系—古近系层序界面地震特征

2.2 KSQ1(库克拜组)三级层序特征

KSQ1相当于库克拜组(K2),位于赛诺曼阶—土仑阶下部,年龄100.5~92 Ma,时限7.5 Ma。KSQ1底界(SSB2,地震T31)隆升不整合形成于燕山晚期运动,没有明显的沉积间断,但白垩纪晚世开始的大规模海侵淹没了白垩系下统陆相沉积,形成白垩系上统海相沉积,SSB2为明显的岩性岩相转换面。白垩纪晚世赛诺曼期—土仑期开始的全球海平面上升,使特提斯海侵淹没了欧亚大陆南缘最东部的塔西南。KSQ1在喀什坳陷(南天山山前)为潟湖泥岩,厚47~132 m。在喀什坳陷(昆仑山山前)玛尔坎苏剖面以潮间泥质粉砂岩为主,在乌拉根剖面缺失库克拜组,在且木干剖面为开阔台地相亮晶颗粒灰岩、泥晶砂屑灰岩和含膏泥岩,在库山河剖面以冲积扇扇中中砂岩为主。在莎车隆起为潮上—潮间膏质泥岩、粉砂质泥岩,厚90~370 m。在叶城坳陷以冲积扇扇中粉砂岩为主,厚21~116 m。

2.3 KSQ2(乌依塔克组)三级层序特征

KSQ2相当于乌依塔克组(K2),位于土仑阶上部,年龄92~89.8 Ma,时限2.2 Ma。KSQ2底界(KSB2)侵蚀不整合。KSQ2在喀什坳陷(南天山山前、昆仑山山前)、莎车隆起和叶城坳陷为潮上—潮间带膏质泥岩和泥岩,厚7~121 m。乌拉根剖面缺失KSQ2。

2.4 KSQ3(依格孜牙组)三级层序特征

KSQ3相当于依格孜牙组(K2),位于康尼亚克阶—马斯特里赫特阶,年龄89.8~66.0 Ma,时限23.8 Ma。KSQ3底界(KSB3)侵蚀不整合。KSQ3在喀什坳陷(南天山山前)阿克1井为潮上带膏质泥岩,厚27.7 m;在库孜贡苏剖面以潟湖泥岩为主,厚137.1 m;在库克拜组剖面缺失KSQ3。KSQ3在喀什坳陷(昆仑山山前)、莎车隆起和叶城坳陷以开阔台地为主,厚4.1~138.45 m,总体往东变薄,至克里阳与普司格之间尖灭,含生物碎屑灰岩、生物灰岩、亮晶砂屑灰岩。乌拉根剖面和拓1井缺失KSQ3[4]。

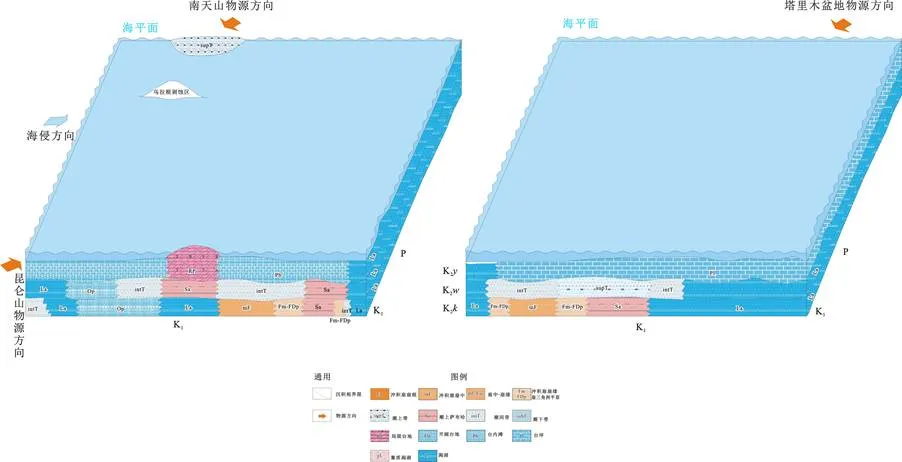

3 沉积相演化

SSQ1(白垩系下统克孜勒苏群)残留分布在喀什以西的喀什坳陷西部,呈狭长条形残留分布在昆仑山山前的莎车隆起—叶城坳陷。喀什坳陷东部、莎车隆—叶城坳陷北部及麦盖提斜坡,由于后期构造隆升剥蚀,缺失SSQ1(白垩系下统克孜勒苏群)。SSQ1(克孜勒苏群)延续了侏罗系干旱的气候,在塔西南地区整体发育一套冲积扇—扇三角洲—湖泊的陆相沉积体系,南天山和昆仑山为冲击扇的发育提供了充足的物源,在山前带处发育600~1 600 m厚的冲积扇,在乌鲁克恰提—库克拜和库孜贡苏见扇中,冲积扇向盆内延伸发育形成扇三角洲沉积,扇三角洲进入湖泊逐渐消亡。由于后期构造隆升剥蚀,塔西南大部分地区缺失SSQ1(克孜勒苏群),现今残留分布在喀什以西的喀什坳陷西部,呈狭长条形残留分布在昆仑山山前的莎车隆起—叶城坳陷(图4)。

图4 塔西南白垩系下统克孜勒苏群陆相沉积模式

SSQ2(白垩系上统英吉沙群)残留分布面积与SSQ1类似。喀什坳陷东部、莎车隆起—叶城坳陷北部及麦盖提斜坡,由于后期构造隆升剥蚀,缺失SSQ2。SSQ2(英吉沙群)时期,海水从西部费尔干纳海湾及塔吉克海侵入,沿昆仑山北麓山前入侵到塔里木西南缘,直抵和田以东,形成一个袋状的海域[5, 6]。塔西南地区均发育海相地层,由于后期的构造隆升剥蚀,白垩系库克拜组—依格孜牙组大部分地区缺失,仅残留分布在喀什以西的喀什坳陷西部,呈狭长条形残留分布在昆仑山山前的莎车隆起—叶城坳陷(图5)。

南天山、昆仑山和塔里木盆地内部为塔西南的海相沉积提供了丰富的物源,在局部地区形成小规模的冲击扇,在山前带处发育潮坪沉积、潮上萨布哈沉积及小面积的台内滩沉积,盆内主要为发育潟湖沉积,水体较浅的地区发育膏质潟湖。

图5 塔西南白垩系上统库克拜组—依格孜牙组海相沉积模式

4 结 论

(1)据年代地层、岩石地层、生物地层、地震地层综合研究,结合沉积体系及构造地质背景分析,在详细划分二级、三级层序界面的基础上,将塔西南白垩系划分为2个二级层序(SSQ1~SSQ2),即SSQ1(白垩系下统)和SSQ2(白垩系上统)。SSQ2划分了3个三级层序,即KSQ1、KSQ2和KSQ3。

(2)塔西南白垩系下统继承性发育与侏罗系类似的陆相沉积。受同期全球海平面整体上升时期大规模海侵影响,塔西南白垩系上统主要发育海相沉积。塔西南白垩陆相沉积发育冲积扇—扇三角洲—湖泊沉积体系,海相沉积发育有障壁滨岸以及受海水盐度控制的开阔台地、局限台地和蒸发台地沉积体系。

[1]庄锡进,肖立新,杨军.塔里木盆地西南沉积相展布特征及演化[J].新疆地质,2002,(S1):78-82.

[2]丁孝忠,郭宪璞,彭阳,等.新疆塔里木盆地白垩纪-第三纪层序地层学研究[J].地球学报,2002,23(3):243-248.

[3]刘辰生,张琳婷,郭建华.塔里木盆地白垩系层序地层学[J].中南大学学报(自然科学版),2012,43:2683-2690.

[4]王永,傅德荣.塔里木盆地西南部白垩纪─早第三纪沉积构造演化[J].地球学报,1996, (01):32-40.

[5]王琪,陈国俊,薛莲花,等.塔里木西部白垩系—古近系沉积成岩演化特征[J].新疆地质,2002,20(zl):26-30.

[6]庄红红,郭峰,周雪.塔西南昆仑山前地区晚白垩世沉积演化[J].西安科技大学学报,2013, 33(1):39-45.

Study on Cretaceous Sequence Stratigraphic Framework and Sedimentary Facies in Southwestern Tarim Basin

(Chengdu University of Technology, Sichuan Chengdu 610066, China)

Based on the principle and method of sequence stratigraphy and sedimentology, combined with core, drilling, logging and seismic data, the Cretaceous in southwestern Tarim area were studied and divided into 2 second order sequences and 3 second order sequences. The Cretaceous sequence stratigraphic framework in the southwest Tarim basin was established. In the study area, 4 sedimentary facies were identified: alluvial fan, fan delta, barrier coast and open platform. Based on the distribution characteristics of sedimentary facies in sequence framework, the evolution law of sedimentary facies in sequence framework was revealed.

southwestern Tarim basin; Cretaceous; sequence stratigraphy; sedimentary facies

TE 122

A

1004-0935(2017)10-0967-03

2017-07-26

关月珊(1993-),女,满族,硕士研究生,辽宁省盘锦市人,研究方向:含油气盆地分析。