方言词汇词义变迁的地域文化透视

2017-03-22曹玉瑶殷昊

曹玉瑶+殷昊

摘要:以“闯关东”为代表的山东、东北间的移民史使得山东方言与东北方言间存在高度的同源性,而在各自的地域文化影响下,两种方言又演变为两种既相似又有所区别的方言。词汇是语言的重要建筑材料,对两地词形相同、词义相近的方言词汇加以比对分析,可以透视出两地区间各个层面的地域文化差别。在词汇文化分类的基础上,通过统计和研究不同义类词汇的数量和比例,亦可宏观地把握两地地域文化的异同。这种对地域文化差异极为敏感的捕捉,不仅有助于我们探索地域文化对方言流变影响的一般规律,也是方言的文化意义所在。

关键词:方言;方言词汇;山东;东北;地域文化

语言不能离开文化而存在,文化也渗透在语言之中,二者相依相存。方言作为语言的地域变体,其与地域文化的关系亦是如此。本文通过对山东方言与东北方言相联系词汇的比对分析,从微观和宏观两个角度透视方言词汇背后两地地域文化的异同。

一、 研究背景

(一) 山东方言与东北方言的高度同源性

山东方言与东北方言存在高度同源性是学界共识,这可以从以下两个方面来解释。

其一,两地间人口迁移的历史是两地方言存在同源性的历史渊源。清末民初之前,东北地区的语言曾是以满语为标志的少数民族语言。随着以“闯关东”为代表的移民热潮,东北地区的方言词汇系统被极大地丰富。其中,山东移民占比高达70%至80%[1]。人口是语言的基础和载体,因此,山东移民以其极高的比例,对东北方言的影响最大。

其二,两地现存方言词汇间的联系是两地方言存在同源性的直接证明。语言有其相对稳定性,即便是对环境最为敏感、变化最快的词汇,其演变发展也有迹可循。因此,现存词汇间的联系可以直观体现出语言的同源性。在山东方言与东北方言间,存在大量彼此相同、相近却有别于北方其他次方言区的词汇,这说明,东北方言与山东方言存在较深的联系。

结合两地间的移民历史以及现存方言词汇之间的深刻联系,可以认为,东北方言与山东方言高度同源。

(二)方言与地域文化的共变性

语言不仅具有相对稳定性,也具有绝对变化性。影响语言变化的因素有很多,涉及到地理、时代、心理、认知等等各方面,其中,方言作为语言的地域变体,其流变更多的则是受到地域文化的影响。

因此,语言与社会文化之间存在共变性,语言的演变与文化的发展是平行共变的。那么,“观察和分析语言的变化,特别是语言中最敏感的部分--语汇--的变化,去探究社会生活图景和变动,从而概括出某些规律性的东西,这应该是社会语言学的艰巨而又有意义的任务”[2]。从社会语言学的角度看,由于山东、东北方言的高度同源性,研究两地方言词汇的差异,也就是研究方言词汇在不同地域文化影响下的演变发展,便可以透视出山东、东北两地在地域文化上的差异。

二、 研究方法

本次研究以方言詞典作为词汇语料的来源,比照山东、东北两地的方言词汇,结合田野调查,筛选出形同义同和形同义近的词汇,并对其进行义类整理。在此基础上,从宏观和微观两个视角,探究方言词汇背后的地域文化异同。

在词典的选取上,由于缺少整本的山东方言词典和东北方言词典,故采用权威性较强,且方言点有代表性的《现代汉语方言大词典·分卷本》作为参考词典,在比对整理了济南卷和哈尔滨卷中相同、相近词汇后,还排查了代表北方其他次方言区的牟平、太原、洛阳、西安分卷本,排除与北方其他次方言区相同的词汇,整理得出山东方言与东北方言相联系词汇词表,共计189例。在此基础上,参考该词典附录的义类索引对词表进行了义类分类整理,并将分类后的词表作为本次研究的基础词表。

地域文化对方言词汇的影响不仅在具体词义变迁中有所体现,还可以从词义变迁的规律性上宏观把握。因此,本文以义类分类词表为基础,从微观和宏观两个视角分析词义变迁背后的地域文化异同。从微观上看,分析两方言间形同义近词汇词义的具体差别,联系两地客观的地域文化差异,可以看出不同的文化因素在词义变迁中的作用。从宏观上看,通过统计各个义类下形同义同词汇和形同义近词汇所占的比例,可以大致掌握不同义类词汇易变性的不同,进而分析两地地域文化的异同。

三、 词义变迁的微观透视

“从研究语汇的出现,变化,派生,消失等语言现象着手,去探究社会生活变动,是有可能的,有必要的,而且会取得很有意义的成果。”[3]这种研究在微观层面上,即是研究具体语汇的变迁,以透视出其背后的文化细节。我们在对山东、东北两地形同义近词汇进行对比研究后发现,许多词义相似而有所差别的词汇,其词义变迁背后均能透视出两地地域文化的差异。在诸多地域差异中,地理、生活、文化、心理等因素的差异对词义变迁起着重要作用。具体分析如下:

(一)地理差异

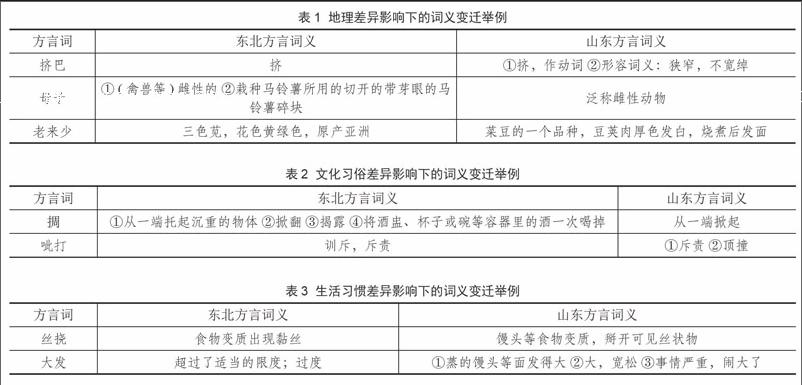

地理位置的差异是山东地区和东北地区的基础性差异,对方言词汇在两地各自的发展变迁起着基础性的影响作用。一方面,两地地理位置、地形、气候、土壤、人口等地理因素差异本身就构成了两地方言使用环境的差异,从而直接影响到两地方言词汇的词义变迁。另一方面,地理因素的差异更是会导致两地的生产生活方式的差异,从而间接影响到方言词汇的词义变迁。对比两方言间一些典型的形同义近词汇,其差异背后地理环境的影响可见一斑。(见表1)

“挤巴”一词在东北方言中,缺少了山东方言中“狭窄,不宽绰”的引申义。作为一个日常使用频率较高的方言词,这种词义缺失反映了其背后使用环境的缺失:东北地区平原辽阔,物产丰盈,地广人稀;山东地区相比之下人口更加稠密,多丘陵地形,水旱灾害频发。因此东北地区相对缺少“狭窄,不宽绰”词义的使用环境,是为该词词义缺失的重要原因。

“母子”一词在东北方言中衍生出了“栽种马铃薯所用的切开的带芽眼的马铃薯碎块”的词义。这种词义衍生现象很直观地反映出两地在地理差异基础上形成的农业生产差异:山东地区的马铃薯种植规模很小;而东北地区则是我国马铃薯的主要产区之一,黑龙江、吉林、辽宁北部都有大规模的马铃薯种植。基于农业生产的使用需要是这一方言词词义衍生的重要原因。

“老来少”一词在两方言中词义的差异更为直接地体现了两地的地理差异。该词在东北指一种观赏植物,即三色苋;在山东则指一种菜豆,即芸豆。显然,两地植物分布的差异直接导致了这一词义差异。

(二)文化习俗差异

传统文化、民风民俗都是地域文化的重要组成部分,也会对不同地区方言词汇的词义变化产生影响。(见表2)

“?”的本意即为“从一端掀起”,在东北方言中,该词衍生出了新的词义。其中,“将酒盅、杯子或碗等容器里的酒一次喝掉”这一词义的衍生,体现出了东北地区豪放的酒文化。山东和东北都是有着独特酒文化的地区,山东人饮酒格外讲究规矩和礼节,往往互相端酒敬酒,一杯酒要数次才能喝完。这种饮酒习俗背后有着深刻的文化传统:山东素称礼仪之邦,礼的讲究贯穿社会生活的各个方面,自然也包括饮酒。而东北则原属蛮荒之地,且天气寒冷。人们饮酒更多时候是为了取暖,不暇讲究,因此形成了豪迈的酒文化和饮酒习俗。“?”恰好可以描述将碗从一端掀起,一饮而尽的动作,其引申出此种词义也不足为奇。

“呲打”在两地词义的不同则从另一方面体现了这种深层次的文化差异:该词在东北方言中缺少了“顶撞”这一词义。“顶撞”特指晚辈或下属对长辈、上级的不敬或不服从。山东作为孔孟之乡,长幼有序、孝悌谨信的儒家文化和行为准则被普遍接受,因此对长辈的出言不逊和不服从是一种为人诟病的行为;相比之下,儒家文化在东北地区的影响就弱得多,晚辈与长辈之间的关系更为平等开放。这使“顶撞”这一词义的使用环境相对缺失,故而没有出现词义衍生。

(三)生活习惯差异

虽然生活习惯差异很大程度上受到地理环境和文化习俗差异的影响,但生活与语言更加密切相关,生活习惯的差别在两地方言词义的差异中体现得更为直接和明显。(见表3)

从“丝挠”和“大发”两词在两地词义的差别中,可以直观地透视出两地饮食习惯的不同。由于两地主要粮食作物不同,两地居民的主食也有差异:东北地区广泛种植水稻,主食以稻米为主,山东则广泛种植小麦,主食以馒头为主。因此,“丝挠”在山东更多地指馒头的变质,在东北则没有此种特殊指义;“大发”一词在东北方言中也缺失了“蒸的馒头等面发得大”这一主要词义。

(四)心理差异

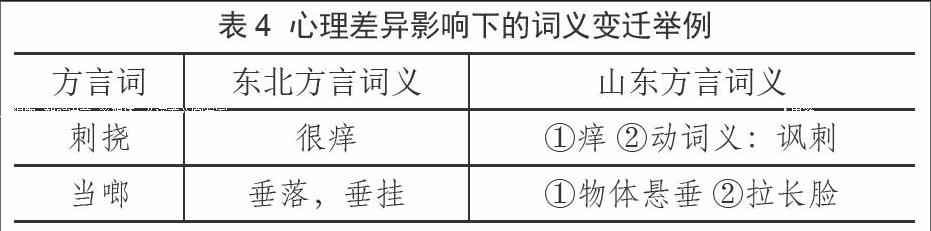

人是语言的使用者,人的性格和心理因素会影响语言的发展。可谓“一方水土养一方人”,在地理环境、生产生活方式差异影响下形成的多样的群体性格,是地域文化差异的重要体现,同样会影响方言词汇在不同地区的词义流变。(见表4)

“刺挠”一词在山东和东北方言中都有“痒”的词义,而东北方言中缺少了“讽刺”之义。这一词义的有无背后是两地居民心理和性格的差异。山东人性格总体倾向于含蓄内敛,且很注重自己和他人的面子,极少直接指出对他人的不满之处,故而常常迂回暗讽;东北人性格总体倾向于直爽,往往心直口快,很少拐弯抹角地讽刺。因此,该词义在东北缺少使用环境,导致了该词仅停留在核心词义阶段。

与此相类似,“当啷”一词在东北方言中缺少“拉长脸”这一词义,也与两地居民总体的性格和心理有关。

四、 词义变迁的宏观透视

除了对具体词汇进行比较分析以寻找差异背后的文化因素之外,通过对两方言间形同义同、形同义近的词汇进行义类分类,并统计和研究不同义类的词汇数量以及每一义类下这两部分词汇的数量比例,还可以看出“哪些领域的词语语义衍生最快、语义运动最活跃,哪些领域的词语消亡得最多最快”[4]。将这些结论与社会生活、文化变迁等客观因素加以比照,亦可窥得当地地域文化的异同。

参照《现代汉语方言大词典·分卷本》的义类索引,我们将比照所得的形同义同、形同义近词表进行了义类分类整理,分为天文、地理、日常生活、称谓、动作、形容词等二十余义类。在这些义类中,形同义同词汇比例过半的有天文、地理、时间、动物、房舍、器具用品、称谓、身体、饮食、红白大事、讼事、量词等;形同义近词汇比例过半的有植物、亲属、疾病与医疗、日常生活、交际、动作、形容词等。

由于所得词表排除了与北方其他次方言区相同的词汇,某些义类下的词汇样本数量过少,不具有很强的代表性。尽管如此,我们还是可以从中看出词义变迁的某些规律:形同义同词汇占比较大的义类多为名词性词汇,且多为自然界本就有的事物或衣食住行等与生活相关的事物;而形同义近词汇占比较大的义类多为动词性、形容词性词汇,且多与人们的性格、心理、认知有关。统计结果表明,动词、形容词更易在使用中产生词义的变迁,这与词汇流变的一般规律相吻合。

从另一角度看,每一义类下形同义同、形同义近词汇的构成比例还可以反映出山东、东北两地区地域文化的异同。在时令时间、房舍器具、职业称谓、红白大事等义类下,形同义同词汇占据着很高的比例(67%~100%);而在动作、形容词、日常生活、交际等义类下,形同义近词汇占据着较高的比例(64%~69%)。这说明在一些基础的生活环境、生活常识和生活习俗上,山东与东北的文化有着较高的一致性;而在具体的日常生活、行为方式和心理认知等方面,两地存在一定的区别。这一对比体现出,山东与东北两地的地域文化都具有北方文化的共同特征,并非两种截然不同的文化,其差别主要表现在日常生活中的行为方式和心理认知方面。

从宏观视角对山东、东北方言相联系词汇的分析可以看出,由于东北地区在移民过程中处于文化弱势地位,移民带来的中原文化成为了现今东北地区文化的主导,其所形成的地域文化并未脱离北方文化的共性。但是,由于少数民族文化的影响和地理环境的些许差异,东北地区也形成了特有的生产生活方式和文化性格,这在方言词汇的微观分析中也能够具体体现。

五、 结论

通过对山东、东北方言间相同、相近词汇的比较研究,不仅能从词义的细微差异中透视出两地地域文化的差别,更能从词汇的义类分布中把握两地地域文化的异同。如前文所述,两地地理、心理、生活习惯、文化习俗等因素的差异会对方言变迁产生重要的影响,这种影响被词汇敏感地接收,以词义变迁的形式保留下來。对这些词义变迁及其地域文化背景的研究,不仅可以厘清东北、山东两地方言联系和变迁的脉络,还有助于进一步研究地域文化对方言传承、流变影响的一般规律,探索文化与语言的关系。

另一方面,方言不仅是语言的地域变体,更是多元地域文化的承载者。对地域文化、时代特征的敏锐接收与保留,是方言生命力的源泉,也是方言作为文化载体的意义所在。通过对不同方言在共时、历时层面的比较研究,能够发掘出方言在不同地域、不同时代丰富的文化内涵,厘清文化传播的地域脉络和发展的时代脉络。正因如此,方言应当作为地域文化的载体而受到重视和保护。在推广普通话和社会现代化的大环境下,方言的此种文化意义显得更为重要:保护方言就是保护地域文化的土壤,这也是在文化意义上保护和传承方言的重要性所在。

参考文献:

[1]苏光宇.“闯关东”之东北移民及其文化初探[D].山东大学,2010.

[2][3]陈原.社会语言学[M].商务印书馆,2000.

[4]盛林.关于词汇变化的社会语言学研究[A].中国社会语言学(2005年第2期)[C],2005.5.

[5]李荣.现代汉语方言大词典·分卷本[M].江苏教育出版社,2002.