论晚清刘清韵女性戏曲创作中的时代色彩*

2017-03-21裴雪莱

裴雪莱

目前学界对清代女性戏曲家的研究仍需加强,以梁淑安、苗怀明、李志宏等前辈关注较多,尤其侧重作家生平、作品存轶等方面用力颇勤。邓丹《明清女剧作家》和台湾华玮《明清妇女戏曲集》等相关章节探讨较为深入,但对刘清韵戏曲的题材选取、性别意识和剧本体制等近代化特征尤其是个别细节问题尚可进一步探讨。原因在于这些问题反映出女性剧作家特殊的创作视角、新旧时代大变革时期知识女性的心理状态以及生存状态等诸多方面。

戏曲向被封建精英文化视为小道,以及“女子无才便是德”的偏见,女性戏曲自然是弱势话语创作。正因如此,刘清韵传世剧本数量之多、质量之高在中国古代女性戏曲创作史中具有极其重要的价值。①刘清韵戏曲创作经俞樾推荐,于1900上海石印出版,以《小蓬莱仙馆传奇》名之,共有十种。分别为《黄碧签》《丹青副》《炎凉券》《鸳鸯梦》《氤氲钏》《英雄配》《天风引》《飞虹啸》《镜中圆》和《千秋泪》。此外,刘氏剧作还包括1990年重见天日的两部剧作《拈花悟》和《望洋叹》两种,几乎穿越20世纪。华玮认为:“中国文学史、戏曲史的书籍里,鲜有对女性剧作家及其作品的介绍,一般人因此误以为杂剧、传奇纯属男性创作。”[1]1显然,明清戏曲的研究对女性戏曲创作应有足够重视。②梁淑安等人将刘清韵视为近代女性戏剧家。

一、剧本取材的时代内涵

刘清韵戏曲创作始终与其特殊的人生经历有关:满腹才华却因女性身份不能参加科举,夫妻恩爱却因多病不能生育。迫使她的人生理想和现实生活呈现两种色彩,于是潜心以戏曲为主的文学创作寄寓人生。③刘清韵诗、词、曲均有创作,但俞樾评价到“诗不如词,词不如曲”。据华玮《明清妇女戏曲集》统计,刘氏一人之作占明清女性剧作数量的二分之一。直到近现代以来,她成为中国女性剧作家产量最高的人。刘氏戏剧创作的题材大体可以分为两大类:改编历史或聊斋故事和反映现实生活包括自身体验。

(一)人生经历的独特体验

刘清韵人生经历对其戏剧创作影响深远。她出身于二品封鹺商家庭,生活条件优越。婚前父女关系融洽,婚后夫唱妇随,恩爱美满,诗酒人生下的剧作偏向抒情;中年夫死业衰,晚景凄凉而走向寄愤。历数清代诸位女性剧作家,分别为陕西王筠(1749—1819)、苏州张繁(戏曲创作于乾隆年间)、杭州吴藻(1799—1862)和沭阳刘清韵(1842—1915)等人,而只有生于道光二十二年的刘清韵经历鸦片战争、洋务运动、太平天国以及辛亥革命等中国近代化进程中重大事件的影响。例如,《英雄概》中导致杜宪英、周孝夫妇离散的“粤匪”(即太平天国运动)事件,鲜明地体现了风起云涌、内忧外患的近代风潮。

人生经历的体验还包括对苏州印象和黄淮水患的表现。杨古醖《小蓬莱仙馆诗词钞·后跋》提到,“迨徐淮水灾,屋庐被没,梅坡夫妇流离至苏,往谒曲丈。丈为之以笔墨求售,并嘱吴君季英刻传奇印本以集润资,赖以济困而返”[2]。“苏”即苏州;“曲丈”指俞樾。此段文字出自《著作林》第十一期,应属“小蓬莱仙馆诗词钞·后跋”,姚柯夫先生《女作家刘清韵生平考略》称“瓣香阁词·后跋”或许有误。其中,“往谒曲丈”应指由苏州往杭州谒见俞樾,而非在苏州城谒见俞樾。*俞樾《小蓬莱传奇序》以回忆的口吻说道:“丁酉(1897)之春,余在西湖。海州张西渠大令,以其同乡刘古香女史诗词见示,余为序而归之。闻女史尚有传奇廿四种,余请观焉,则以十种来。问其余,曰在家中。”可此,俞樾第一次接触刘清韵是在光绪二十三年丁酉(1897)通用张西渠的介绍。当时,俞居杭州,刘居沭阳。当年秋天,洪泽水灾,刘清韵夫妇流寓江南。其《瓣香阁词·念奴娇》小序云,“丁酉残腊十二日携外子江天一览,感时事之纷纭,怅乡园之暌隔,拈此题北寺浮图,亦以见红闺人遭此飘泊也”。谒见时间应是1897年的冬末。其实,这已是第二次谒见。距同治六年时隔三十年。洪泽湖水患发生在光绪丁酉年1897,此时俞樾不再是光绪十八年(1892)“吴下杜门不出”,而到杭州主讲诂经精舍5年左右。刘氏剧作《鸳鸯梦》题材内容正是苏州才子张灵的生死恋情。*苏剧《唐伯虎智圆梅花庵》于此剧题材相同,当属后来剧目,但是结局以张、崔二人没有性命之忧,尘世完聚。此处,刘清韵剧中二人死后团聚,凄美悲伧。剧中男、女人公初次相逢即有通过岸上、舟中相互评价,以及女主人公返苏寻张的重要背景都在山塘。全剧以苏州才子唐寅贯穿始终,剧本对姑苏风情的描摹,以及苏州人物原型的加工塑造显然与刘氏夫妇流寓姑苏的经历有关。虽然水灾并非近代特有,但刘清韵家乡沭阳地处苏北,正当京杭大运河淮北段与黄河、淮河两大水系交汇区域。清政府鼎盛时期的治理与应对即显捉襟见肘。晚清国力孱弱,无力整治黄淮水患而逐渐演变成泛滥成灾的黄泛区。苏北旱涝发生后,灾民首先考虑谋生距离较近而且富庶的江南。因此,刘清韵夫妇遭遇实际上具有特殊的时代色彩。

另,清韵戏剧创作对家庭生活的关注也结合了自身体验。例如,刘氏聊斋戏凸现出非常浓厚的家庭观念,尤其重视剧中人物的家庭完整性,而丈夫和父亲角色尤为重要。这种传统的家庭观念不仅源自于刘清韵从小接受的正统儒家思想教育以及她自身的生活经历,恐怕更多地来自于作者人生经历当中女性角色体验。刘韵清对家庭完整性的追求实际上也同时体现了对女子幸福问题的深层思考。刘氏剧作中,“夫妇二人同登仙界”结局共有3部,“一夫二女”结局2部,“飞升成仙”结局5部。若要实现美满家庭生活,就必须要有解决现实问题的方法。就这一问题的反思和建议来说,刘清韵的近代化特征就具有双重性和矛盾性,即成仙飞升与女性独立自主并存。刘氏剧作呈现出对情的解读和展示:爱情,相互尊重、理解和帮助;亲情,自由平等、相互依赖;友情:真挚浓烈、有情有义。而且剧本主人公多为单亲家庭或者成为单亲家庭。她的戏曲创作,其关怀点始终是以女性的幸福为中心,这是她作品所透露出的不同于男性作家的特点。可以说,虽为旧题材,但却有新意。

(二)家国忧思的生存诉求

刘清韵如此规模的戏曲创作,主要包括抒发对社会人生的认识和寄寓个人情怀两种情况。她生于鸦片战争后两年,卒于新文化运动前四年,正是晚清向近代文化转型的历史时期。可以形成对比的是,与她同时稍后的梁启超思想更加活跃,成为中国近代化思潮的弄潮儿。他的三部传奇《劫灰梦》《新罗马》和《侠情记》均具有浓郁的西方文化影子。这当然与剧作家的性别、家庭和教育背景有关,也与地域文化差异有关。*晚清近代以来,广东凭借地利,大量接触西方风潮,成为近代革命风暴的策源地。而江苏的苏北地区,仍然处于旧的传统文化势力范围。

以《望洋叹》(1897)剧为代表,刘氏剧作题材中的反映社会现实剧目多半能够生动快速传达时代气息。*严敦易《元明清戏曲论集》对刘清韵剧作的数量是否能够超出十种产生疑问,“且既无剧目,而其沦失情形更近于无从究诘,故此十四种之本来有无,正觉未易定论。”而《望洋叹》、《拈花悟》等剧本于1990年重刊面世后,基本可以对严先生的质疑作出判断。邓丹认为:“《望洋叹》的创作大胆突破妇女文学的传统创作题材, 通过对作者家乡沭阳一带近十位文人在清末乱世命运遭际的叙写, 蕴含着作者感时忧国的思想情怀及对时代、人生的深入思索与深刻感悟, 是刘清韵最为直接地关切时代及现实人生的一部作品。”[3]刘清韵开始戏曲创作的时间介于吴藻和嬴宗季女之间,部分剧作重心在于对近代社会现实的体会和思索,到最为晚出的《望洋叹》将知识分子个人发展与国家命运紧密结合,这种“求实写实”的态度和方法比《桃花扇》更具有近代生活气息,而迥异于明清传奇表现生旦情爱的创作主流。刘清韵剧本中不少人物都没有功名富贵, 而是才华抱负兼而有之的失意之士,这与她们夫妇自身以及身边亲友的时代经历不无关系。《望洋叹》非常典型地体现刘清韵对个体命运和清末风雨飘摇的国势的深沉思考。科举难以通行后产生报国无门、人生价值难以实现的愤慨,同时受到西方文明刺激后产生变革图强愿望但找不到施展才华的舞台。总之,不论《天风引》《千秋泪》还是《望洋叹》等,刘清韵的创作视野已经走出闺阁,关注近代新旧知识分子在国势积弱、报国无门情况下的前途命运和内心斗争。因此,有人提出刘清韵剧作尚未体现近代化特征,只能指剧本形式而非剧本题材。

(三)“聊斋”题材的非凡胸襟

改编可以旧题新作,寓真于假,从而成为古典戏曲题材来源最为主要的渠道。地处苏北的刘清韵戏曲创作受到地域文化影响,最为典型的是来自江南的才子佳人题材和齐鲁的聊斋故事。关德栋、车锡伦编《聊斋志异戏曲集》谈到,“从作者(指刘清韵)改编的三个聊斋戏来看,作者侧重那些反映各种社会问题的故事。这也看出这位女作家能冲破封建社会加在妇女身上的束缚,积极考虑社会问题,对封建社会中的某些弊病,有所认识”[4]。《丹青副》中对田七郎形象的塑造,刘氏充分把握了这一点,七郎赴难之前对家庭所做的安排,使得又一个家庭保存下来。而在刘清韵的其他戏曲作品中,我们似乎也能看到她所流露出的这种思想意识。周妙中说:“故事虽是《聊斋志异》旧有的,而在传奇中尚未见到这类题材,曲白文字也很可观,若有机会演出,必会收到良好效果。”[5]349其实,刘清韵的“聊斋戏”不仅题材新颖,思想内涵也有了全新阐释。

刘氏“聊斋”题材剧作(如《飞虹啸》等)表现了对智勇刚烈女子的颂扬。庚娘手刃杀害丈夫和公婆的仇敌,与《渔舟记·刺虎》中邬飞霞的智勇不相上下,但此剧的时代背景所赋予的近代女性形象思考导致二者出现差异。邬飞霞血刃仇敌后自杀是“忠君”思想的升华,庚娘手刃强匪是对家庭和爱情的捍卫,呼唤近代女性自主自强的心声。中国近代化旗帜就是“民主”与“科学”,历史尤其是思想领域的发展变革不是瞬间完成的,需要一种不断嬗变的过程。对此,我们不应苛求,应正面看待“聊斋戏”中明显的神仙情结。即使到了近代,文化传统的强大之处并非单一个体所能扭转。刘清韵改编聊斋故事的剧目分别为讽刺世情类如《天风引》,歌颂侠义类如《丹青副》和歌颂女子英勇类如《飞虹啸》。三部聊斋戏的题材选取,集中反映了刘清韵对于社会道德风气不蛊的忧虑和批判,同时对女子英雄主义的颂扬。虽然同样改编自聊斋故事,但是关注的侧重点大有不同。可见刘清韵的视角绝非局限于闺阁的狭小空间。

二、女性独立意识的时代精神

清康熙至乾隆三朝女性剧作家共12人,嘉庆至民国前则有7位。清代女性戏曲家中没有妓女、道姑等身份,全部转变为闺秀。刘清韵戏曲创作中爱情婚恋题材的剧目比例高,成就大。*《鸳鸯梦》《氤氲钏》《英雄配》《飞虹啸》和《镜中圆》。华玮认为,“在这类的剧作中,刘清韵除了表达她重情的理想,还强调女性的主体性和独立自主的意志,藉此具体呈现出女性的歌尊严与价值”[6]223。总之,明清传奇中表现男女爱情的戏曲创作传统到了刘氏时期带有性别意识的时代思考。

(一)女性话语权

即使从《聊斋志异》等小说中选取题材,刘清韵用女性角度看待社会问题同样令人瞩目。当然,关德栋、车锡伦二位先生提出“这位女作家能冲破封建社会加在妇女身上的束缚”的看法,似乎仍可商榷。刘氏处于清末民初的社会大转型时期,传统社会结构中,女性面对来自家庭的压力和焦虑远远大于男性。她们甚至会因婆媳关系或者夫妻关系处理不当而付出惨重代价。周妙中曾说:“作者身为女子,却在数种剧本中将一夫多妻作为美谈,封建思想之深入人心在这里可见一班。”[5]349刘清韵对旧传统的突破具有不彻底性,但历史的进程从来都在曲折中前进而不应苛责于她。近现代社会中的婚姻自主观念和传统社会“父母之命,媒妁之言”并存。《小蓬莱仙馆传奇》十部加上《拈花悟》和《忘洋叹》透漏出对性别意识的时代思考是毋庸置疑的,这种探索思考与新文化运动前期“平等”、“自由”和“民主”等近代化内涵精神极其相似。也就是说,中国的近代化历程不仅仅是政治制度、军事经济等方面,更有男、女两性关系等家庭生活方面。

清韵一生都在坚持文学创作,这种思想观念本身即非“女子无才便是德”等封建传统所能框范。光绪二十三年(1897),年逾五旬的刘清韵避难苏杭最大的收获是再次见到文坛耆宿俞樾(1921—1907)并得到其赏识,正是这种机缘才使她的作品有机会刊行流传。*苗怀明认为,“同治六年(1867)她随丈夫南游杭州,在紫阳书院听讲,并与著名学者俞樾结下师生之谊”;而夏冉则说:“清韵有意入曲园门下为女弟子,俞抛婉拒。”不管二人是否具有师生之谊,但是全国不少地方都有紫阳书院,最出名的当属苏州紫阳书院。而《俞曲园先生年谱》称俞樾“同治四年”至“同治六年”主讲苏州紫阳书院。因此,刘清韵与俞樾第一次见面的时间是同治六年,地点是苏州紫阳书院。二人再次会晤是在三十年后,光绪二十三年丁酉秋洪泽水灾的情况下了。刘氏剧作基调并非完全统一,但都含有对性别平等意识的呼唤和展望。某种程度上说,女性话语权能否实现以及实现的程度成为近现代文明重要的标志之一。

(二)女性婚姻自主

《英雄配》《鸳鸯梦》等剧作呈现出自主婚姻与承认父权和谐共存的局面。剧本如《英雄概》等,体现男女性别平等,女性在婚姻家庭乃至军事战争等方面的话语权,的确体现新的时代思潮。但是她毕竟又是出身二品封盐商的富贵之家,所受传统文化熏染不浅。关于这一点,从她既强调女性择偶的个人权利,又不反对父权的双重态度即可看出。外有父权、夫权,内有礼教思想,即使期待新的两性关系中女性话语权,也无法完全回避对二千多年旧传统采取叙事策略。这种并存现象正是女性独立意识的近代化特征。

父女关系与夫妻关系,若从女性角度思考,就会发现上千年的封建礼教带有浓烈的男权文化印记。对于传统女性来说,婚姻和家庭占据了主要方面,能否自主择婚成为近代化进程中两性关系改善的重要标志。崔莹之父崔文博临终之前嘱咐道:“人生最难得佳偶者,这是为女子的第一件吃紧事”,紧接着【驻马听】曲辞唱到“那百岁良缘须自主。”[1]359《英雄配》第十二出《仙隐》“纷纷彩凤总随鸦,每为兰闺一欢叹”。刘氏多次设置男女主人公的美好结局是同登仙界,这样就可以使爱情婚姻永垂不朽。这种出发点与道家“飞升”以达到对功名摆脱和长生不老的向往所有不同。

(三)女性英雄主义

刘氏剧作中女子才能表现为多个方面,无论是《英雄概》中智勇双全、抗击“粤匪”的杜宪英、《鸳鸯梦》中才貌双全、痴情专一的崔素琼,还是《镜中圆》中知书达理、诗画兼擅的薛氏、《氤氲钏》中白玉英政治军事才能等,与男性人物相比毫不逊色,甚至有过之而无不及。虽然不少剧目女性才能仍然是传统文化中的温柔贤良、持家体贴等方面,但刘清韵已经有意于不同剧作中展示女性才能的不同方面。其中,最引人瞩目的一批具有军事才能的女性英雄。这种情况的出现,正是刘清韵对清末民初内忧外患、不断挨打的被动局面的愤懑。

女子形象英雄化是刘氏对近代女性独立意识全新塑造的重要手段。一方面,全面立体的展示女性独立承担普通人无法完成的压力。如《飞虹啸》中庚娘形象意在强调女性智勇不亚于男子,能够完成肩负血仇大恨的坚强独立品格,成为歌颂女性独立意识的颂歌。当然刘清韵本人仍然不能完全突破女性婚姻中根深蒂固的夫权传统。另一方面,把女性人物赋予能够全面展示多种才能的平台。如《氤氲钏》中的白玉英。正是飞来岛的特殊环境,使白玉英能够宏图大展。刘清韵对女性才能的展现具有突破传统的精神,对女性在社会生活和家庭生活中应该或者说可以扮演何种角色也进行了多种设想。归根结底,刘清韵对近代化迅速扩散的历史环境中女子命运和出路进行思考和展望。

三、剧本体制的时代特征

昆腔传奇的创作的繁荣期消歇于清代乾隆后期。至清末社会环境和观众心态都有巨大变化。此时,传奇和杂剧之间的剧本体制差别逐渐缩小并相互靠拢。即动辄三十出以上的长篇传奇,逐渐演变为十出左右,此时杂剧早已不再恪守元杂剧“四折一楔子”的陈规,呈现出全新的时代特征。

(一)曲词宾白

每种剧本开端有提纲,结尾有七言律诗,但剧中人物下场时没有下场诗。清末民初,杂剧传奇的曲辞与明末清初的文采派或者本色派均有不同,更加通俗自然。纵观刘氏剧作,曲词简洁大方,宾白自然流畅,当然也不同于地方戏剧的质朴无文。正如俞樾《小蓬莱仙馆传奇·序》总体评价为:“余就此十种观之,虽传述旧事,而时出新意。关目节拍,皆极灵动。至其词则不以涂泽为工,而以自然为美,颇得元人三昧。视《李笠翁十种曲》,才力不及,而雅洁转似过之。”[1]534不仅如此,刘氏曲辞长于人物内心感情的抒写,关德栋、车锡伦谈道:“如《飞虹啸》中〈追悼〉、〈凝盼〉出写金大用、庚娘夫妻互相悼念的曲辞,凄婉动人。《飞虹啸》〈荣聘〉出十三支【懒画眉】曲,怀古讽今,感慨淋漓。但剧本的戏剧结构,多为平铺直叙,缺乏戏剧冲突,因此仅可供案头欣赏,难以在舞台扮演。”[1]13另外,戏剧宾白受到清初李渔的高度重视,清人普遍接受这种观点,与明传奇曲多白少形成较大区别。刘氏剧本就很重科白,如《望洋叹》第四出〈海延〉“外扮白须老仆上”之后、第五出〈楼祭〉“生白须朱履带童上”之后均有大量动作提示和人物对白。

值得注意的是,《鸳鸯梦》与明代叶小纨剧作同名,但题材架构乃至思想主旨大有不同。叶剧取材于闺阁家庭,悼念亡逝姐姐,语言绮绣;而刘氏剧作视野开阔,表现女性建功立业,曲辞清雅,文风简洁。《鸳鸯梦》女主人公崔莹性喜素雅,如她点评装扮入时的游人为“全借那脂光粉泽,妆点出花颜玉肌”,而且慧眼识才,一眼看出山塘岸上“叫花子”是乔妆身份,并点评道:“看他有超尘逸致,更兼那出群俊姿,多应是天仙游戏来人世。”[1]305这不仅是崔莹的审美偏好,更是刘氏人生美学不同流俗的美学宣言。

(二)脚色配置

刘清韵剧作中,脚色的含义表面看来,抒写中国传统的道德情感,敷演中国戏曲里习见的人物(诸如忠臣孝子、英雄豪杰、义夫节妇和才子佳人);仔细思考,却在传统的旧调之中,揉搀著近代色彩。《英雄配》《鸳鸯梦》《飞虹啸》《镜中圆》《氤氲钏》。另外,刘清韵《小蓬莱仙馆》十种对脚色性别的安排也尽量避免模式化现象,而且脚色装扮这一点能够充分显示戏曲创作的近代特征。正如华玮所言,“十种传奇中,《千秋泪》剧中没有任何女性人物,在《黄碧签》与《英雄配》中旦角在生角之前出场,也是传奇变例”[6]166。这两点确为刘清韵近代女性视角下剧本体制的新异之处。因此,传奇、杂剧脚色的安排并非都是“老一套”,会随着时代变迁、创作主体构思差异而不断调整,只是这种变化出现在了以刘清韵为代表的女性剧作家身上尤其意义非凡。

(三)关目结构

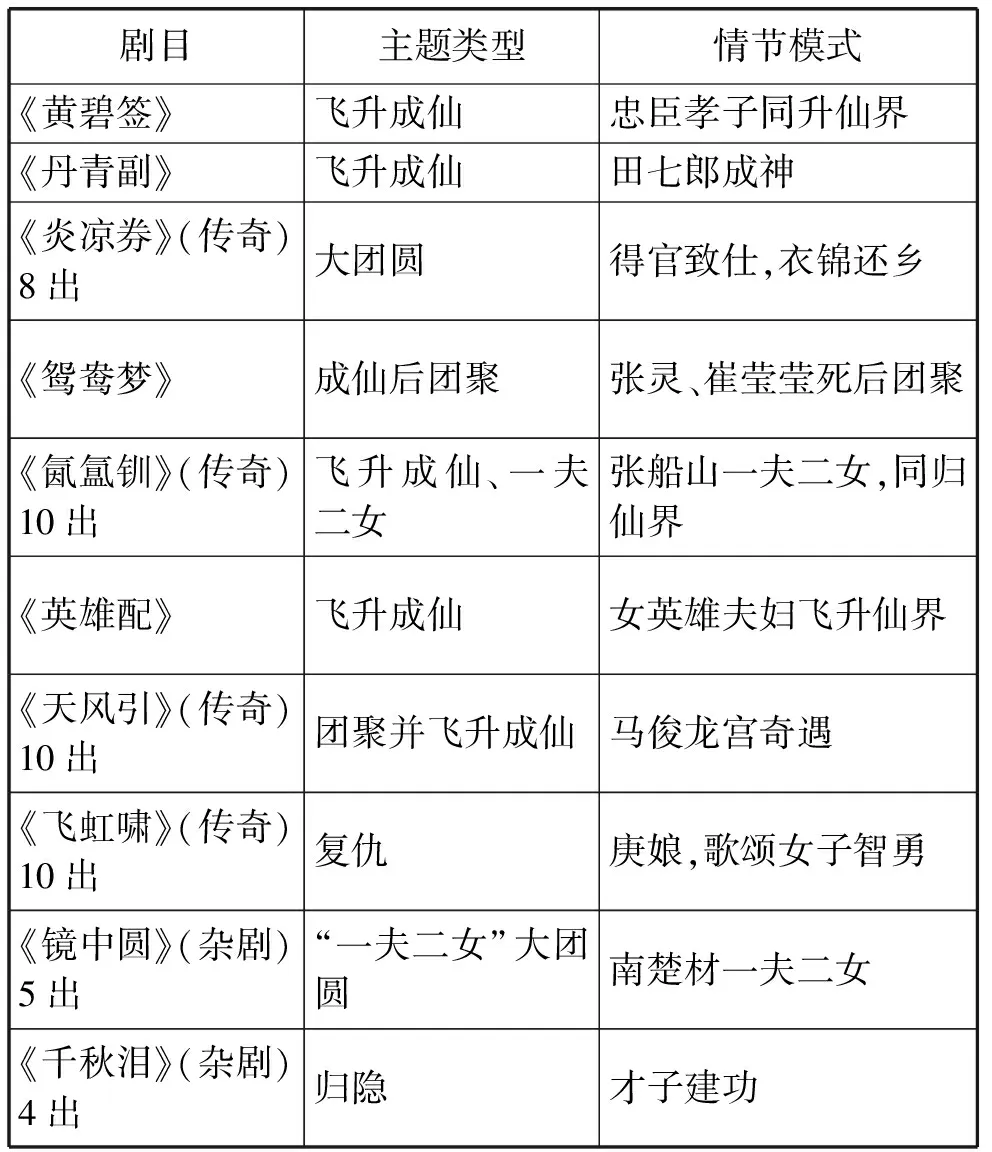

剧本的结构冲突不够明显。适宜于案头阅读而非舞台扮演。这一点,其实是晚清以来传奇杂剧创作的整体命运,而非刘氏一人之过。戏曲体制发展到晚清,出现巨大变化。周妙中认为:“纵观十种之中,除后两种实可称为杂剧,比较之下风格稍为秀拔一点外,《鸳鸯梦》尚可,余则均不见其可称,结构上尤欠绵密。据《聊斋志异》的三种,则尚少此病,这也是清季戏曲作家从其中采取题材的缘由。”[5]340周先生对刘氏剧作的关目结构要求颇严,认为清韵全部戏剧创作中两部杂剧“风格稍为秀拔”、《鸳鸯梦》“尚可”外,只有三部聊斋改编戏算是成功之作。其余“结构上尤欠绵密”。此种评价是否苛严,尚待商榷。俞樾《小蓬莱仙馆传奇·序》回忆道:“传奇例有下场诗,兹则缺焉。古醖欲为补之,而余有赵孟视荫之意,意在速成。”题材所呈现的情节模式如下:旦角先于生角出场。列表如下:

剧目主题类型情节模式《黄碧签》飞升成仙忠臣孝子同升仙界《丹青副》飞升成仙田七郎成神《炎凉券》(传奇)8出大团圆得官致仕,衣锦还乡《鸳鸯梦》成仙后团聚张灵、崔莹莹死后团聚《氤氲钏》(传奇)10出飞升成仙、一夫二女张船山一夫二女,同归仙界《英雄配》飞升成仙女英雄夫妇飞升仙界《天风引》(传奇)10出团聚并飞升成仙马俊龙宫奇遇《飞虹啸》(传奇)10出复仇庚娘,歌颂女子智勇《镜中圆》(杂剧)5出“一夫二女”大团圆南楚材一夫二女《千秋泪》(杂剧)4出归隐才子建功

因此,就关目而言,《小蓬莱仙馆传奇》的套路比较明显,且“飞升成仙”或者“一女二夫大团圆”模式相当老旧,不能体现晚清进步思潮。因为刘清韵处于历史过渡转型期,本身对历史的认识和反思也是矛盾和探讨式的。很大程度上来说,她的剧作仍然是旧形式的基础上吸收并彰显时代特征。结构方面,南曲多,北曲少,偶有南北合套。每出使用曲子数目并不统一,3到9支居多,显得灵活简练。例如,《英雄配》第九出〈冒试〉甚至只用了两支【黄莺儿】。如此剧本文辞简洁明快,关目紧凑,结构明晰。梁淑安总结道:“如刘清韵《小蓬莱仙馆传奇》十种中,四出的一种,五出的一种,八出的一种,十出的三种,十二出的四种。十种曲体例大致相同,统编在一起,题名为传奇。”[7]187可见,10种剧作中十出左右的占了大半,即刘清韵更倾向于采用介于传奇和杂剧之间的剧本体制。这样既可以简洁明快的敷衍人物故事,也可以完整细腻抒发情怀,成为近代戏曲创作体制方面的一大特征。

综上所述,独特的人生经历、特殊的家庭环境、社会转型的风云等诸多因素共同促使晚清刘清韵女性戏曲创作具有鲜明的时代色彩,尤其体现在题材选取、女性独立意识和剧本体制等三大方面,成为区别一般古典女性戏曲家的独特标识。

参考文献:

[1]华玮.明清妇女戏曲集[M].台北:“中央研究院”中国文哲研究所,2003.

[2]杨葆光.小蓬莱仙馆诗词钞后跋[J].著作林,1907(11).

[3]邓丹.明清女剧作家研究[D].北京:首都师范大学,2008:95.

[4]关德栋,车锡伦.聊斋志异戏曲集[M].上海:上海古籍版社,1983:15.

[5]周妙中.清代戏曲史[M].郑州:中州古籍出版社,1987.

[6]华玮.明清妇女之戏曲创作与批评[M].台北:“中央研究院”中国文哲研究所,2003.

[7]梁淑安.近代传奇杂剧的嬗变[J].中国社会科学,1983(3).