新昌十番的生态现状与保护研究

2017-03-21石菊林

石菊林

十番是一种遍及全国很多地区的民间音乐品种,以前多服务于百姓的喜庆活动,如庙会、祭祖、迎亲、开张和祝寿等。根据现存文献推断,这一乐种最迟在明代时就已出现,明清时盛行于江浙地区,距今已有400余年的历史。[1]在数百年的传承中,十番经历了乐器种类由少到多,演奏形式由以锣鼓为主打乐器的“清锣鼓”向融吹、弹、打为一体的“丝竹锣鼓”发展的过程,流布的地区也日渐广泛,[2]我省的新昌、嵊州、萧山、桐庐、宁波、宁海、象山、遂昌、松阳、江山和长兴等地均有十番流传。[3]各地的十番由于乐器及曲调的差异而各具特色。新昌十番为丝竹锣鼓乐,俗称“细吹细打”,乐器主要有笛、箫、管、笙、琵琶、三弦、银筝、云锣、二胡、四胡、斗鼓、彭鼓、鱼板、双星等近二十种。新昌十番集娱乐、观赏为一体,演奏形式多变,曲调悠扬柔美,极具昆腔韵味,长期以来深受群众欢迎。2016年,新昌十番入选浙江省非物质文化遗产代表性项目名录。保护和传承新昌十番,对于弘扬民族文化,打造地方文化品牌,丰富农民的文化生活,构建农村和谐社会都具有重要的现实意义。在此将笔者掌握的情况和一些想法略作介绍,旨在抛砖引玉,希望能引起社会和音乐界人士对新昌十番的关注,以期更好地传承和保护这一优秀的民间音乐品种。

一、新昌十番的起源与发展

新昌县位于浙江省东部,东邻宁海、奉化,南接天台,西南毗连磐安、东阳,西北与嵊州市接壤。 新昌自古民风淳朴,能歌善舞,各种民间文艺会班林立。解放前,新昌许多乡镇都有十番班社。据近几年出版的《新昌县志》《新昌文化志》等资料记载,新昌十番分东、西两派,东派有溪东、溪西、黄坛、方口、大市聚镇和城关镇等6班,以黄坛、大市聚为佳;西派有西坑、黄婆滩、镜岭、棠村等4班,以西坑、黄婆滩为佳。两派使用的乐器虽然大同小异,但曲调迥异,风格各殊。东门派的演奏,细腻恬雅,长于抒情;而西门派的演奏,节奏张驰起伏多致。[4-5]

相传新昌十番始于元代,系13世纪末元兵南下灭南宋时,流落在当地的一扬州歌伎所授,只在五年一度的沃洲真君殿庙会演奏。[6]这一传说不见于文献记载,只在新昌几代十番老艺人中口头流传。虽然这是得不到证实的传说,但从中也反映出一些真实的历史信息,即新昌十番与沃洲真君殿庙会这一传统的民俗活动有着十分密切的关系。

旧时新昌沃洲真君殿有定期的庙会(又称迎神赛会),以农历十月十三至十五日为会期,每五年一巡,一年大赛,四年小会。庙会之盛,冠于浙东。每届大赛,邻近村落及周边天台、奉化、宁海、嵊县(今嵊州)等县的人赶赴会集,计十万之众,仕女如云,百戏杂陈,热闹非凡。[7]因而真君殿庙会也成为新昌十番最好的展示舞台,而这也正是催生出新昌十番的地域社会基础。真君殿旧称石真人庙,始建年代不详,但在刊刻于明成化十二年(1476)的《成化新昌县志》卷十中已有“石真人庙,在二十三都沃洲”这样的记载,[8]则其始建时间应在明成化十二年前,而真君殿庙会亦由来已久。由此推测,新昌十番可能在明代就已出现,但新昌早期的十番活动因文献阙如已不可考。民国时期,新昌共有10支十番班社。由于种种原因,目前新昌各地十番绝大多数都已失传或停止活动,只有黄坛的“圣莞十番”得以传承保存下来,至今尚能正常地开展活动。

关于黄坛“圣莞十番”的起源,据当地石氏宗谱记载和艺人口碑资料,黄坛乡贤、邑庠生石益铭(1808—1872)在苏杭一带经商时曾接触和习得十番音乐,清道光间(1821—1850),他目睹鸦片流毒,不少乡中子弟因之沾染恶习而堕落,痛心疾首。为挽救这批沦落子弟,使其走上正道,于是决意组建一支十番演奏队,并取《论语》“子之武城,闻弦歌之声,夫子莞尔而笑”句意,起名“圣莞十番”,希望乡中子弟能藉此修身养性,做一个循规蹈矩、文明有礼的人。至今尚有两件石益铭的遗物保存下来:龙管一件和古谱(工尺谱)一本。这两件遗物是石益铭在清道光间创建“圣莞十番”的实物证明。从此,“圣莞十番”通过家族式传承等方式一代代传承下来。笔者出生于黄坛的一个十番世家,是“圣莞十番”创始人石益铭的第五代孙,曾祖父、祖父、父亲和叔伯都是当地小有名气的十番乐班成员,喜欢创作、演奏十番。耳濡目染之下,笔者从小就对十番产生了浓厚的兴趣,14岁学艺,很早就熟练掌握了十番乐器的演奏技巧,现在是“圣莞十番”第五代传承群体中的核心力量,可谓与十番结下了不解之缘。

“圣莞十番”每逢庙会或春节等重大节日都会到场演奏,深受观众欢迎和喜爱。“圣莞十番”赴真君殿演出,前面有开道夫(长着落腮胡子的彪形大汉,俗称打街佬)手握藤条,呼啸开道。开道夫后面有两面开道锣(大型抬锣),其后又紧跟十几位校尉,以维护十番班两侧秩序。十番班边走边奏,细吹细打,丝竹优雅,一路驻足观看者众。迎会之时,新昌“圣莞十番”技压群芳,声名远播。

20世纪50年代,“圣莞十番”曾两度参加县文艺会演,得到专家和观众的好评。在一次会演时,北京观摩团还与十番演奏人员拍照留念,并在《光明日报》发表了通讯报道。1958年后,十番被列为 “封资修”,演奏人员又多有“政治历史”问题,十番因此受到冷落和排斥。“文革”时,“圣莞十番”班社更被扣上“黑组织”的帽子而遭解散,几代人辛辛苦苦创办起来的乐器也被付之一炬。之后,随着1978年的长诏水库移民,十番人员星居四散,“圣莞十番”已名存实亡。

“文革”结束后,特别是十一届三中全会以后,随着人们思想的解放,民间音乐逐渐得到政府部门和许多有识之士的重视。1978年10月,新昌县文化馆为抢救和挖掘当地民间艺术,邀请马仕敏、范雪生和笔者等十七位散居各地的十番人员,聚集县招待所,提供条件,叫我们回忆曲谱,作抢救式的录音(见图1)。可惜当时由于乐器不全,以及很多人因长时间未摆弄乐器,操作起来不免生疏,那次录音效果并不理想。而且当时也仅仅是录了音,之后十番班并未能恢复活动。值得一提的是,当时马仕敏先生用简谱的形式将十番曲谱整理记录下来,经县文化馆修订后保存在该馆。然而,时至20世纪末,许多十番艺人年事已高,不少老艺人先后谢世,新昌十番处于濒临失传的境地。

图1 1978年10月黄坛十番班在县招待所集训排练时合影

所幸进入21世纪后,随着经济的发展和社会的进步,文化遗产的保护和传承问题开始得到政府和有关专家学者的重视,国家和地方非物质文化遗产与保护政策相继出台。2006年6月,县文化广电新闻出版局派员赴遂昌,考察学习“昆曲十番”保护、传承经验。2007年,全国各地大兴农村文化遗产保护活动,笔者深受鼓舞。是年,为抢救濒临失传的十番音乐,笔者发起重建十番队伍的倡议,得到当时尚健在的8位老艺人和老艺人子女的大力支持,热心人士积极参与。笔者自费投资近万元,购置乐器道具,整理曲谱,培养学员。在笔者和其他几位老艺人的努力下,终于重新拉起了一支十番队伍。

队伍建立后,2007年5月5日、12月9日在梅渚镇波尔农庄进行了二次集中排练,并录音录像,制作成光盘,向有关单位和个人送出上百张光盘,赢得了周围群众的支持和赞扬。此举也得到了梅渚镇党委政府的大力支持,在给我们加油鼓劲的同时,镇政府还为每位队员添置了服装,提供一些活动的有利条件。

从此,一支老、中、青相结合,融吹、弹、打为一体的原生态十番队伍,又活跃在新昌的土地上。新昌十番这一古老的艺术奇葩在沉寂了40多年后重新焕发出生机和活力。

二、新昌十番的基本内容与演奏风格

新昌十番俗称“细吹细打”,乐为曲牌联缀体,曲调悠扬,丝丝入扣。乐队由击乐器和管弦乐器两大类近二十种乐器组成。

(一)新昌十番的基本内容

1.乐队编制

乐队的传统编制分为前六档和后六档两种。

前六档(击乐器):斗鼓、彭鼓、扑钹、叫锣、鱼板、双星(碰铃)。

后六档(管弦乐器):横笛、洞箫、龙管、凤笙(吸笙)、银筝(双清)、二胡、四胡、碗胡、三弦、琵琶、古筝、扬琴。(这里所说的“后六档”是沿用传统的称呼,实际乐器已不止六种。)

随着十番音乐的不断发展与演变,前六档中加进了云锣(十星),后六档中加进了大阮、中阮、柳琴、月琴、秦琴、中胡、大胡等乐器。

前六档为由六人组成的击乐组,配合管弦乐制造欢快气氛或起装点作用。后六档由多件丝弦管乐器组成,演出时按照“引子”“刮古令”“朝天子”……“尾声”八支曲牌顺序,以民乐合奏形式演奏。全乐队二三十人。服装在民国时已改为穿蓝色长衫,戴铜盆礼帽,现曾以唐装形式出现。旧时各类乐器都作披红挂彩,系上饰品,以示喜庆,俗称扎彩。

2.演奏形式

新昌十番有“文十番”和“清十番”两种演奏形式,前者全班人一齐合奏,后者则去除横笛、龙管、十星,改为轻音乐器演奏,韵味更为雅致。

按照演奏姿势又可分为坐奏和行奏两种。舞台、庭院或室内演出时多采用坐奏,而庙会、“排街”(也称“走街”)则多为行奏。旧时演奏,大多择于黄昏,列成两路纵队,击乐器在前,丝弦管乐器于后,边走边奏,密步慢行穿街而过。有时为防听众拥挤,也有用小竹、布幔搭成长5—6米,宽1.5—2米的船形彩棚,演奏者在棚内边走边奏。[5]

3.曲牌名称

新昌十番曲为曲牌联缀体,由引子和尾声,中间穿插“刮古令”“朝天子”等六支曲牌组成套曲。这些曲牌按演奏顺序排列,依次为“引子”“尾犯序”“刮古令”“玉芙蓉”“朝天子”“小六字”“锦绣球”和“尾声”。实际演奏时,可根据场合随意增减。

上述曲牌大多属于宋元以来流行的南北曲中的曲牌,如“尾犯序”属南曲中吕宫,“玉芙蓉”属南曲中正宫,“刮古令”属南曲中南吕。[9]有的则沿用了唐教坊曲名,如“朝天子”为唐教坊曲名,属北曲中吕宫,又名“朝天曲”“谒金门”。“小六字”即“六么令”,亦为唐坊曲名,南北曲皆有,南曲入仙吕宫正曲。[10]

在保存下来的手抄本《十番工尺谱》中,还记载了“九连环”“双看相”“十杯酒”等民间小调,但这些小调仅用于自娱自乐,在正式演奏场合是不用的。

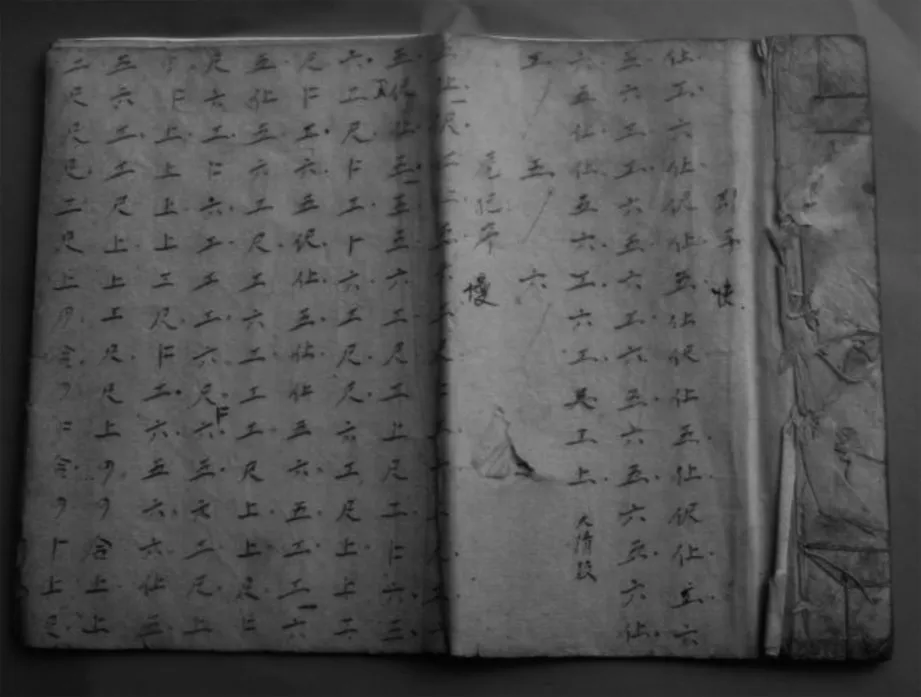

4.十番曲谱

现有清道光年间手抄曲谱,采用传统的工尺谱记录,记谱规范,板眼清晰,系“圣莞十番”创始人石益铭的遗物,前文已述及。此谱原收藏在老艺人范雪生家里,后来范将此谱交托给笔者保存。工尺谱能吟诵但不能演唱,曲子的轻重快慢、音节变化以及整个曲子的韵律都靠师徒间以“口传心授”的方式传授。1978年黄坛名宿、老艺人马士敏先生将工尺谱翻成简谱,后收入1994年出版的《中国民族民间器乐曲集成·浙江卷》一书。之后笔者又多次对十番简谱进行核对完善,目前已较为完整、准确。此外,笔者还用计算机制谱软件制成总谱和分谱,以方便队员演奏。

图2 清道光间手抄十番工尺谱

5.乐器及其演奏技法

新昌十番的乐器分为击乐器和管弦乐器两大类。击乐器包括斗鼓、彭鼓、扑钹、叫锣、鱼板、双星(碰铃)和云锣等,管弦乐器包括横笛、管、洞箫、笙、二胡、四胡、茄皮胡、碗胡、扬琴、三弦、琵琶、筝等。以下着重介绍几种。

(1)斗鼓

斗鼓也称板鼓,配有专制的鼓架。斗鼓是整个乐队的指挥,以鼓点快、慢、轻、重、双扦、单扦、滾扦及手势引领乐队根据曲牌要求演奏。现乐队斗鼓采用京鼓,发音用扎、的、扎的、乙扎、扎儿、来儿等状声字来记述。“扎”音一般在小节的首拍强音位,“的”音则在第二拍的弱音位。鼓点轻重视曲情需要灵活变通,演奏时渐强、渐弱要掌握得当。

(2)彭鼓

图3 彭鼓

彭鼓又称绷鼓、杖鼓,形制与朝鲜族的长鼓相似,因发声“彭”音而得名,是新昌十番的特色乐器。这也是一种非常古老的乐器,早在远古时代,人类就会用动物的大筒骨蒙上动物皮来制作这种乐器了。彭鼓在十番记谱上分笨、彭、篷,实为同一音,因唱谱需要而写成不同的状声字。

彭鼓的发声低沉、通透,能把各种乐器发出的音糅合在一起,起到协调和增强整个乐队色彩的作用。天气干燥会影响彭鼓的发声效果,这时可通过鼓身上的绳条来调整绳索的张紧度,也可用手在鼓面上作适当按压处理。左手持鼓自然挟持在腰间,右手用四指拍打鼓面边缘部位,力度要强而有力。右手拍打的同时,持鼓的左手应将鼓作松动状,这样会使音色变得更为活跃。

(3)横笛

横笛是新昌十番的主奏乐器,采用G调江南曲笛,洞音作1。在新昌十番第四代传承年代中,为求整齐划一,曾严格要求十番子弟吹奏笛子不准乱加花点,没有打、滑、吐之类技巧,只求声音洪亮,一板一眼。老艺人中气十足,在庙会那种热闹场面,群雄毕集,能用洪亮的笛音领引全队,音压全群,一丝不乱,可谓一绝。但随着时代的发展和群众文艺欣赏水平的提高,就应考虑使用笛子各种技巧性的演奏技法,如打、滑、吐、倚音、颤音、花舌等,以此来丰富乐曲的表现力。

(4)龙管

图4 竹制龙管

龙管因在木制或竹制吹管上装饰以龙头,电珠闪闪发光而得名。十番中龙管选用G调,洞音作1。龙管发音低沉而洪亮,在十番演奏中能弥补笛子气吸不足的缺点。如在几十拍大清鼓拖音时,演奏到中间插入管音,一气呵成;将后半段要完整吹奏下来,沒有一点功底,很难完成。第四代传承人,有一个鲜为人知的练管故事。农民出身的范文招,管不离手,劳动之余随手将管拿出来吹练。他所用哨子质厚,必须用力才能吹动,无人能及,真君殿庙会出尽风头。

(5)洞箫

洞箫为次中音乐器,音色圆润轻柔,幽静典雅。十番中洞箫选用G调,洞音作1,其演奏技法和横笛基本相同。笔者的叔父石昇泰是第四代十番洞箫高手,使笔者受益匪浅。吹奏洞箫时,口形、口腔状态对音色十分重要,一个好的演奏者能将气息贯串于箫洞中间,发出那种迴旋之音。箫洞发音虽低,但在清十番中发挥作用巨大。琴箫合奏,相得益彰,使曲调显得格外得恬静秀雅、委婉动听,更能表达出乐曲深远的意境。夜阑人静,新昌十番在街道、巷弄边行边奏,转清十番慢板时,箫声绵绵,流畅抒情,能让人沉醉于天籁之音中,享受无穷乐趣。

(6)凤笙

凤笙即为吸笙,十番中凤笙寓意“龙凤成双”之义,故有龙管就有凤笙。笙是世界上最早的簧片类乐器,在周朝的雅乐、唐朝燕乐和宋朝的细乐中,都有较大范围的运用。十番中,凤笙以它清越、柔和的和音与弦乐融合一起,增强乐曲各声部的融合性。新昌十番中凤笙大多采用吸气发音,中板或快板时,每一拍的前半拍换气,后半拍吸气发音。慢板时每一小节第一拍换气,第二拍一口气中发双音。演奏者必须掌握节奏,控制时延。

(7)三弦

三弦,又称“弦子”,是我国传统民族弹拨乐器。因张有三弦而得名。它是高音乐器,三弦的音量较大,音色浑厚,变化的幅度较大,音色明亮而清脆。受不同地域、民族及文化风俗影响,三弦历来有多种形制,大致可归为大、小两种三弦。新昌十番采用小三弦,定弦5、1、5(A、D、a),与其它乐队定音略有区别。演奏三弦时采用坐姿(十番中也采用立姿),两腿自然分开,左腿稍向前伸,或将右腿搭在左腿上,琴鼓置于右腿上,琴头斜向左上方。左手轻扶琴杆,用食指、中指、无名指按弦,手势呈龙爪式,右手用拇指、食指持拨片或戴骨制指甲弹拨琴弦发音,其余三指握于手心。也可用五指弹奏。老艺人描述持琴方法:“右握橄榄左卖姜”,形像地描述了持琴姿势。右手有弹、挑、双弹、双挑、滚、分、扫等技法。着重注意和音双弹、蹚音应用。遇彭鼓敲击时可采用扫的手法加强演奏效果。

(8)银筝

银筝又称双清,其形制与秦琴相近,杆长于秦琴。《清朝续文献通考》载:“双清,类阮。中音部乐器。长三尺二寸,头六寸五分,槽八寸,厚一寸四分。三弦,二音,十三品,弹用拨。” 现代双清全长87厘米,音箱八方形或圆形,设四轴或三轴。音色明亮、柔和,与别的乐器合奏,音响协调,是结合高、低音乐器的中音乐器。现乐队因无法采购到此种乐器,以秦琴替代,音高定为(g、d1、a1)。三弦银筝,用丝弦或钢丝弦。演奏时,左手持琴,右手用拨子弹奏,有弹、挑、双弹、双挑、滚、分、扫、等仿效三弦技法。

(二)新昌十番的演奏风格

新昌十番之所以受到当地群众的欢迎,存续百余年而未被消亡,这与它具有浓厚的乡土气息和独特的演奏风格是分不开的。

(1)旋律优雅。乐曲基本结构为八支曲牌联缀的套曲形式,具有完整的头、身、尾结构;曲牌较古,布局合理,可根据场合需要翻复演奏。曲调既优雅又奔放,极富韵味。

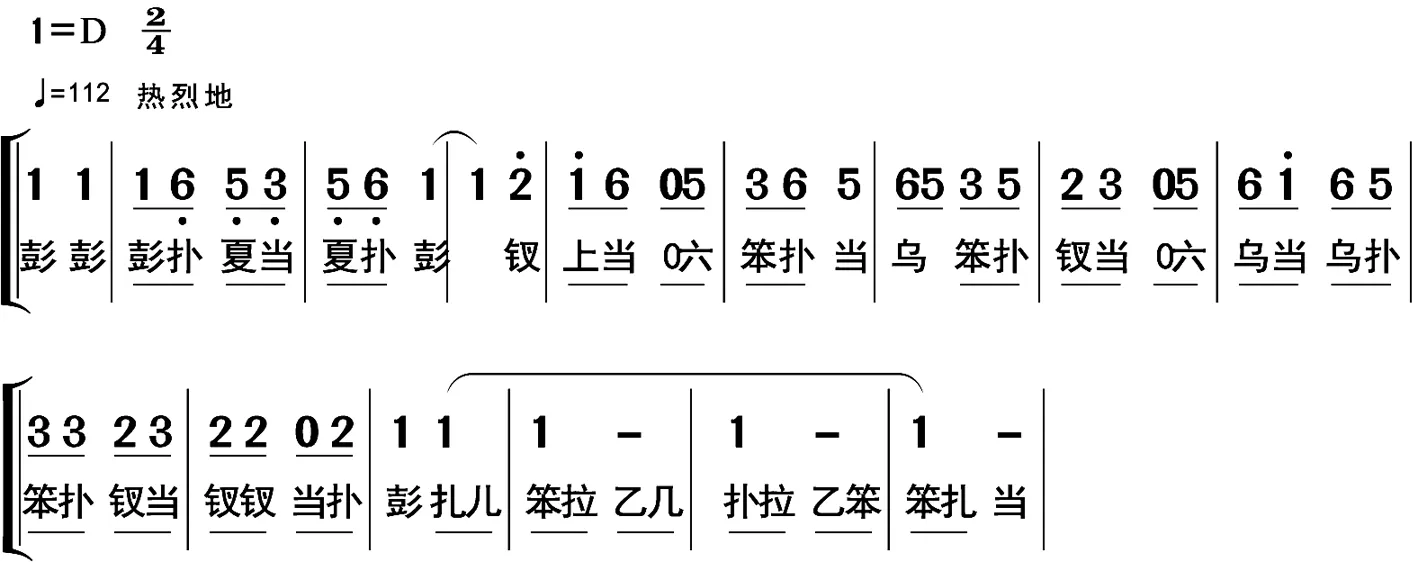

(2)吹打并重。新昌十番吹打并重,击乐器与管弦乐器有机融合,刚柔相济,细吹细打,然音量不弱。现在各种乐器也作分部演奏,如笛、碗胡、二胡以吹奏旋律为主,扬琴、琵琶、三弦常采用双音重复、级进、迂回等手法进行简单的加花演奏,丰富了乐曲的表现力;凤笙、大阮则常以“闪板”节奏音型进行伴奏,使旋律更富有动感。六人组成的打击组相互协调,起到渲染情绪、制造气氛的作用,使乐曲大为增色。如“朝天子”(见谱例1)中的一段,通过击打,一段非常热闹的气氛就出来了。

谱例1

(3)快慢有序。全曲约20分钟左右,先中板起鼓奏“引子”,每分钟72拍;至“尾犯序”时转慢板,每分钟60拍;至“刮古令”“玉芙蓉”时转中板,每分钟分别为76拍和88拍,至“朝天子”时又转快板,每分钟112拍;再转慢板奏“尾声”结尾,每分钟60拍。全曲速度和力度富有变化,乐曲抑扬顿挫有序。

(4)整齐划一。新昌十番演奏,不仅讲究个人的技艺,更以团体整齐为追求目标。演奏时要求全团人员整齐划一,前六档与后六档融洽得当。十多种乐器合奏,节拍不容丝毫差错,给人以整齐划一的美感。

总之,新昌十番乐曲结构完整,旋律古典优雅;乐器富有特色,演奏技法丰富;其音乐风格、艺术形式具有鲜明的地方特色和浓厚的传统韵味。

三、新昌十番传承生态现状及存在的问题

新昌现在的十番乐队——十番古乐坊(以下简称乐队)由笔者于2007年在新昌梅渚镇发起建立,属于民间自由组织、队员自愿参加的业余民间团体。自2007年以来,多次参加县、镇政府组织的大型公益活动并获奖,提高了社会知名度和影响力,受到各方面的关注和重视。

(一)新昌十番传承生态现状

1.乐队的传承

新昌十番的传承发展经历了五代人。第一代为石益铭(1808—1872),他在原来苏南十番艺术的基础上,创建了“圣莞十番”。第二代以石履润(1834—1903)为代表。第三代以石砚丰(1857—1913)为代表。第四代为十番艺术的鼎盛时期,艺人有石晋泰、石升泰、马仕敏、张德仁、张凤钱、上官小邦、上官南和、上官明森、范小松涛、章家栋、范雪生等十余位。第五代以马仕敏为代表,其他艺人有范文招、范雪生、上官玉昌、石菊林等,形成第五代传承群体。马仕敏已于1993年去世。目前健在的第五代传人中,年龄最大的是范雪生,现年89岁,出生名门。自幼跟父学艺,记性特好,十番曲谱至今仍能完整地背记下来,对新队员起到教学示范的作用,贡献突出。近年来,通过师徒传承的方式,十番艺术又培养了诸多新人,如马幼平、何益彭、翁伯阳、石永杰等,他们成为新昌十番传承发展的新力量。

2.乐队的运转

目前乐队有正式成员36名,其中男性28人,女性8人。队伍以中老年为主,大部分是来自新昌梅渚镇的农民和手工业者。笔者是乐队队长,也是市级“非遗”代表性传承人。近十年来,新昌十番的挖掘、整理、培训都由笔者具体负责。

乐队的排练采取定期与不定期相结合的方式,闲时多练、忙时少练,每年集训不少于30次;必要时每周一、三、日集训。乐队的演出不以盈利为目的,队员不计报酬,他们参加学习和演奏完全是为了娱乐和社会公益。这几年,乐队每年都参加5次以上由县、镇政府组织的大型公益性演出。为了让人民群众能更好地了解十番文化,乐队也经常在新昌古台门、县城公园等地表演,有时也与越剧社、艺术团、摄像协会等文艺团体一起下社区(村)并团演出。2013年下半年以来,乐队在演奏传统十番曲目的同时,也排练和表演了《新编紫竹调》《闹新春》《翻身道情》和《闹元宵》等符合现代人口味的节目,反响很好。

乐队的长期正常运转离不开资金的支持。三年前主要依赖笔者个人投资,从2007年至今,笔者已自费投入资金2万多元。后来,县、镇政府和文化部门分几年补助了一些,也有个人向乐队捐助了一些钱和乐器。这些资金和捐助的乐器,为乐队的正常活动提供了物质保障,使乐队得以运转至今。乐队设有会计和现金保管员各一人。

乐队的财产主要是乐器、道具和服装,乐队设有专用保管室一间,由笔者亲自保管,定期检查借用情况。

目前乐队的档案资料已存入电脑。梅渚镇文化站建有十番档案,现站内存有十番骨干名册、演出记录、得奖档案,乐器、曲谱、服装道具等实物样本,照片、演出视频,以及相关书籍文献资料等。

3.乐队近几年取得的成绩

2007年10月,十番乐队代表梅渚镇参加了新昌县首届农民文化节闭幕式演出,荣获二等奖,引起了社会各界的广泛注意。2009年,浙江省文化流动大舞台来到千丈幽谷,乐队应邀到场演出。2011年梅渚镇元旦晚会上,乐队进行了精彩演出,浙江在线进行了全程网络直播。同年11月13日,乐队又与新昌其他10个特色节目一起赴绍兴市特色文化演出,受到了社会各界的好评。2014年4月16日,乐队在梅渚镇下衣村接受文化部、全国文联、中央人民广播电台专访,并在国庆65周年之际,作为特别献礼节目进行长达半小时的专题报道,这使新昌十番声名远扬。2016年12月,新昌十番入选第五批浙江省非物质文化遗产代表性项目名录。2017年1月13日,乐队参加新昌县第十届农民文化节,荣获银奖。笔者本人也于2009年被县、市命名为“非物质文化遗产项目十番代表性传承人”;同年,被浙江省委宣传部、文化厅、省文学艺术界联合会评为首批浙江省“优秀民间文艺人才”。

(二)乐队发展中存在的主要问题

目前乐队传承和发展存在的问题主要表现在以下几个方面。

(1)生存环境发生巨大变化。新昌十番是伴随着地方民俗活动而产生的,在过去自给自足的小农经济社会有着强大的群众基础。但随着商品经济的发展和城镇化速度的加快,人们的生产、生活方式发生了翻天覆地的变化,群众的文化需求和观赏水平也在日益提高,民俗活动被人们冷落,年轻人对传统文化感到疏远和隔阂,这就使得十番音乐不断失去群众基础,有被越来越边缘化的危险。

(2)队伍年龄结构严重老化。目前乐队有36名成员,以老年人为主,青壮年很少,其中60岁以上的25人,占全体成员的69.4%;平均年龄达到63.7岁,队伍老龄化明显。而且成员大多是农民,无音乐基础,接受培训有一定难度。

(3)乐队传承后继乏人。现代社会生活节奏加快,多数人都在为生计奔波忙碌,即便他们中有一些人对十番有兴趣,平时也没有时间和精力来演习十番。十番演奏过去一向以农民为主体,但当今农村男女青年由于就业门路拓宽,他们不太可能选择十番作为自己的职业方向。此外,由于现代社会的娱乐方式日趋多元化、时尚化和商业化,对传统音乐感兴趣的年轻人寥寥无几。这些都是造成十番队伍中年轻人奇缺、队伍出现年龄断层的重要原因。

总之,在现代化、全球化、市场化浪潮的冲击下,十番音乐赖以生存和发展的环境已发生了巨大变化,其生存环境不断恶化。随着队伍年龄不断老化,新昌十番面临着传承后继乏人、被边缘化甚至失传的危机。因此,抢救、保护和传承新昌十番迫在眉睫。

四、新昌十番传承保护对策与建议

近几年来,笔者及一些热心人为抢救、保护新昌十番做了一些力所能及的工作,市、县、镇政府和文化部门也采取了一些保护新昌十番的措施,但保护力度显然还不足。笔者认为,要做好新昌十番的传承保护工作,还需要做好以下几个方面的工作。

(一)坚持政府主导,加大资金投入

新昌十番的传承保护,仅靠几个爱好十番的老艺人的一己之力是远远不够的,它需要更多的人去关注、了解和参与,更需要社会各阶层的通力合作。因此,要根据国家和浙江省关于保护非物质文化遗产的相关规定,制定《新昌十番保护与传承实施方案》,进一步完善保护机制,加大政策扶持力度。加大宣传力度,由政府主导、传媒合作,借助电视、报纸、广播、网络、移动端等各种现代媒体,大力宣传新昌十番。如利用政府网络,将十番乐队演出音像、专题片、图片或文字新闻等信息整合上网,全面搜集有关新昌十番的实物和文字资料,建立十番陈列室,编写出版专著《新昌圣莞十番》,全方位地向观众和读者介绍十番,使广大人民群众了解新昌十番文化的精髓,从而进一步提升新昌十番的知名度和文化效应。通过组织相关的比赛活动,加强新昌十番与其他乐种的艺术交流。由政府牵头,成立新昌十番学会或研究会,组织有关专家和学者对新昌十番进行较深入的理论研究,以此提升新昌十番的理论水平和艺术高度。同时加大财政投入,从收集、整理、立档、展示、研究、保护、传承、宣传、开发等环节对新昌十番予以实质性的支持,保证其后续发展。如投入一定的资金,为艺人们建立专门教习和演练十番的场所,购置和更新乐器、道具;拨出一定的款项用于艺术交流和设立奖励基金,激励艺人们传承和发展十番的积极性。

(二)坚持以人为本,抢救、保护十番传承人

同其他民间传统艺术一样,目前新昌十番的传承也面临着青黄不接、后继乏人的危机。中国非物质文化遗产保护专家委员会副主任刘魁立曾指出:“从根本意义上说,无形文化遗产的保护,首先应该是对创造、享有和传承者的保护;同时也特别依赖创造、享有和传承这一遗产的群体对这一遗产的切实有效的保护。”[11]一语道出传统文化保护的精髓。对新昌十番的保护,理应把抢救、保护新昌十番的传承人放在第一位。首先,政府部门要加强对现有传承人的保护,倾听他们的现实诉求和内心深处的真正想法,鼓励他们利用各种机会进行演出,并将他们的表演情况做成录音、录像资料进行保存;鼓励他们通过“师徒带教”的方式培养年轻的传人,不断提高队员的综合素质。其次,由于十番传承人绝大多数是农民,没有固定的经济收入,因此还需要建立完善传承人的补偿机制,通过政府和单位拨款,为他们提供必要的经济和医疗保障,改善他们的生活待遇,使他们有更多的时间和精力去从事传承工作。

(三)坚持普及性教育,拓展传承人培养渠道

对十番的保护、传承,关键是技艺的传承,而传统的师徒之间“口传身授”的传承方式已不能适应当今的社会环境。这就需要政府有关部门跟十番艺人合作,充分利用学校和社区,开展十番普及性宣传和教育。十番要走进社区,立足社区,向居民宣传十番音乐,动员他们参加十番队,学习十番的演奏技艺。在推行九年制义务教育制度的今天,如果十番不能进入学校,就只能在师徒之间传播,失传就难以避免,因此必须重视十番进学校活动,在中小学建立十番传承基地。学校邀请十番老艺人进校传艺,定期聘请校外民族乐器的专业老师对学生进行培训,并把新昌十番编写进地方乡土教材,把弘扬民间音乐文化与学校教育有机地结合起来。[12]这样一方面可以使学生们从小感受到十番的魅力,接受十番音乐的熏陶;另一面还可以从广大中小学师生中发掘和培养优秀传承人,挑选一些优秀的学生组成学校十番乐队。[12]

(四)坚持文化创新,丰富十番艺术表现力

创新是文化保护和传承的灵魂。新昌十番要想在娱乐多元化的现时社会中找到立足发展之地,就必须根据受众审美的变化与时俱进,在内容和表现形式上不断创新,借鉴和吸纳现代各类艺术的技术手段,融入现代元素。如通过深入调查,由老艺人或聘请专业作曲家创编一些顺应时代潮流的新曲目;在不影响十番基本原生态的前提下,对其传统内容进行合理的编排、改编,并采用民乐合奏多声部配器手段,以此来丰富十番音乐艺术的表现力和感染力,赢得更多的观众。

(五)坚持大众化传播,提高市场竞争力

除利用现代媒介进行广泛宣传外,还可以结合景区规划,让十番走进新昌古镇旅游景区,搭建舞台,向旅客展示十番文化,面向大众进行传播,最大限度地发挥其作用。在展示传播的同时,还可以开发十番音像制品销售,这样还可以获得一定的经济回报,增强十番的自我发展能力和市场竞争力。但也要防止无视十番音乐自身的特点与发展规律,被过度舞台化改造和商业化开发的倾向。

此外,还应建立十番信息化数据库,对新昌十番进行真实、全面、系统地记录和建档,并运用现代化的电子载体永久保存。可以存档于新昌图书馆或博物馆,实现资源共享。

总之,对新昌十番的传承和保护,需要更多的人参与其中,形成保护民族文化的自觉意识。政府要发挥民族文化保护的主导作用,加大保护力度,采取各种行之有效的措施,多管齐下,因地制宜,不断培养更多的能欣赏和喜爱这一艺术的大众群体。惟有这样,新昌十番才能健康地传承和发展下去,并永葆艺术生机。

参考文献:

[1]任舒静.中国传统器乐艺术瑰宝“十番”的起源与流布[J].大众文艺,2010(20).

[2]温显贵.《清史稿·乐志》研究[M].武汉:崇文书局,2008:201.

[3]谭啸.遂昌《十番》与(浙江各地)同名器乐曲的比较分析[J].北方音乐,2015(20).

[4]新昌县志编纂委员会.新昌县志[M].上海:上海书店,1994:568.

[5]石永彬.新昌文化志[M].新昌县文化局编印,1991:109.

[6]马骧.中国民族民间器乐曲集成·浙江卷上卷[M].北京:中国ISBN中心,1994:950.

[7]政协新昌县文史委员会.新昌乡村文化研究——百姓寻根录[M].北京:民主与建设出版社,1998:347.

[8]李楫,莫旦.(成化)新昌县志[M].1989年新昌县志办公室复印本.

[9]徐渭.旧编南九宫目录[M]//丛书集成三编:第一册.台北:新文丰出版公司,1996:1-9.

[10]朱宏恢:中国古典文学辞典[M].南昌:江西教育出版社,1997:598,603.

[11]刘魁立.关于非物质文化遗产保护的若干理论反思[J].民间文化论坛,2004(4):51-54.

[12]刘军.从楼塔细十番看器乐类非物质文化遗产的传承与保护[D].杭州:杭州师范大学, 2012:49-55.