大学生人际交往能力和行为困扰调查分析

2017-03-20

心理学的研究早已证明,对于每个个体来说,正常的人际交往和良好的人际关系是个体的心理正常发展、个性保持健康和生活具有幸福感的必要前提之一。实践证明,任何一种事业的成功都与人际交往息息相关。在校大学生时间充裕、精力充沛、兴趣广泛,人际交往的需要极为强烈,但是不同的认知、情感和个性差异造成的交往困扰和障碍非常普遍。有些大学生由于性格内向或不懂交往方法和技巧,导致同学关系紧张,由此带来精神上的不安、抑郁等,在当代大学生身上所体现出的心理问题,如孤独、空虚、心情压抑、失落感和同学感情淡漠等等,大多数与他们不能较好地与周围的同伴友好相处有关。

我国老一辈心理学家丁瓒曾说过:人类的心理适应,最主要的就是对人际关系的适应。所以人类的心理病态,主要是由于人际关系的失调而导致。人际交往的问题在人生的各个时期都会存在,在校大学生中表现得尤为突出。大学时期的人际交往在个体生活中是一个非常重要的转折点,怎样以独立的个体踏入社会群体的交际圈,是当代大学生进入社会必须加以重视的大事。因此,分析大学生人际交往能力和行为困扰的现实状况和具体特点,方能有针对性地提出解决措施,对于帮助大学生提高人际交往能力、改善人际关系、适应未来社会生活具有极其重要的意义。

一、研究方法与数据来源

本研究使用郑日昌的人际关系综合诊断量表,对人际关系行为困扰的程度进行诊断。[1]量表共28个题目,回答‘是’记1分,回答‘否’记0分。该量表的校正后的分半信度在0.508—0.630。对测查结果的解释主要从两方面:一方面是总分,就是从总体上评述个体的人际关系行为困扰;另一方面是各项目分,共有4个项目,分别为交谈困扰、交际困扰、待人接物困扰、异性交往困扰。分数越高,表明人际关系行为困扰的程度越高。分数越低,表明人际关系行为困扰的程度越低。

人际交往能力评估问卷(中文版)由美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的心理学家编制,问卷包括40个测题,分为5个维度:主动交往、适当拒绝、自我表露、冲突管理与情感支持,每一维度各8个测题。问卷采用五级记分制,每个维度总分为40分,得分越高表示该项能力越强,问卷总分值为200分。魏源(2005)对中国212名大学生评价该问卷的信度和效度,结果该问卷的克朗巴赫系数a为0.87,5个维度相隔3周的重测信度为0.78—0.86,问卷与人际反应指标(IRI)的效标效度为0.82,该问卷基本符合测量学要求的信度和效度,适合在中国借鉴用来评估人际交往能力水平。[2]

随机抽取济宁和曲阜两地三所高校在校大学生300人,发放问卷共300份。剔除填写不规范的无效问卷,回收有效问卷287份,有效回收率96%。在有效的问卷中,男生142人,女生145人;大一69人,大二121人,大三97人;本科生205人,专科生83人;文科70人,理科125人,工科41人,医科51人;独生子女104人,非独生子女有183人;城镇户籍118人,农村户籍169人;学生干部73人,非学生干部214人。选择晚上自习时间,在自习室内团体施测,统一发放,统一指导语。要求参与者在规定时间内认真完成两份问卷。由心理学专业教师担任主试。调查结束后,对有效问卷进行统一编码,建立数据库,使用SPSS18.0统计软件对数据进行统计分析。

二、调查结果与分析

(一)大学生人际关系行为困扰结果分析

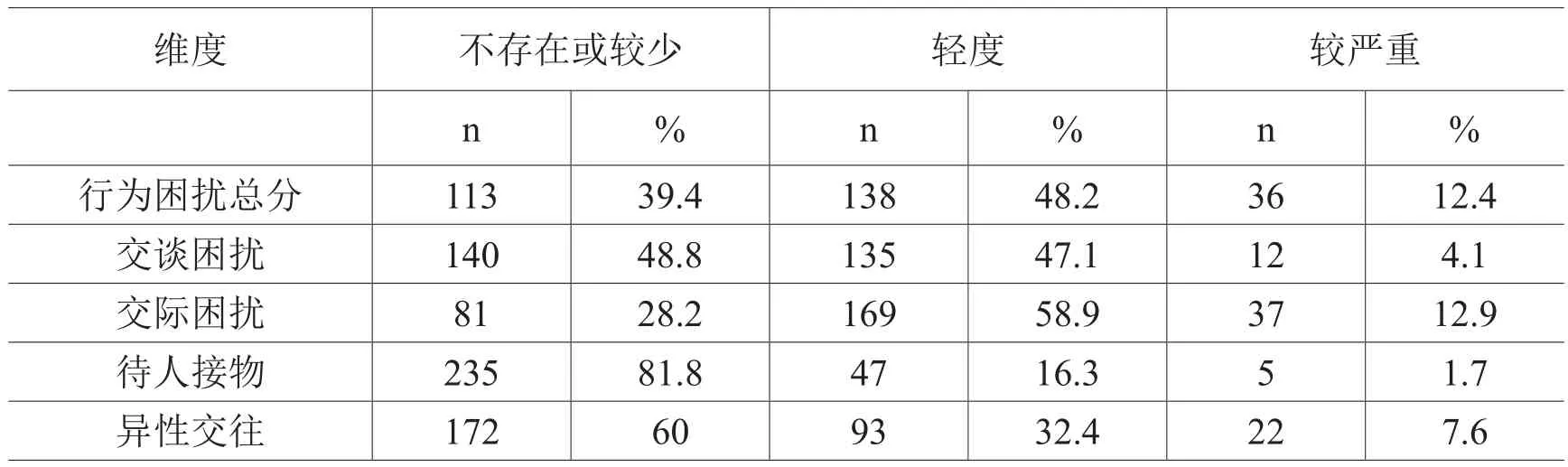

表2-1 人际关系行为困扰诊断量表统计结果

首先,从总体上分析大学生人际关系行为困扰程度,根据郑日昌的人际关系行为困扰诊断量表的相关说明和调查结果可知,287名学生中有39.4%的学生不存在或较少存在交友方面的困扰,他们个性比较开朗、真诚、宽容,能主动关心别人,与朋友相处时关系融洽,能获得众多的好感与赞同。剩余60%的学生人际关系中存在不同程度的困扰,其中,48.2%的学生与朋友相处存在一定的困扰,他们的人缘一般,与朋友的关系不牢固,时好时坏,经常处于一种起伏波动中。12.4%的学生在人际相处过程中的行为困扰较严重,他们心理上存在较为明显的交往障碍,难以与他人建立朋友关系,他可能是一个性格孤僻、不善言谈的人,也或者有明显的自命清高、言谈举止不太讲究方式等讨人嫌的行为。

其次,从量表的各项分数分析大学生人际关系行为困扰。根据交谈困扰的得分,48.8%的学生有较高的交谈能力与技巧,能够利用恰当的言语和非言语等方式交流思想感情。47%的学生交谈能力一般,他们不太愿意与陌生人交谈,交谈时往往表现的拘谨与沉默;欠缺表达和倾听的技巧。4%的学生不善于交谈,与朋友在相处时难以表达自己,总是沉默寡言。

交际困扰的得分情况,占总人数28.2%的学生不担心与人交往,他们能自然地与朋友打招呼、交谈,他们认为与朋友相处是一件快乐的事情。近60%的学生在交往中倾向于被动,不善于积极主动地创造条件与朋友交往和相处。12.9%的学生在社交活动与交流方面存在着较大的行为困扰,在集体活动和正常的社交场合,他们比大多数人更加紧张、拘谨,不能清晰表达自己的感受,思绪混乱。

待人接物困扰方面,81.8%的学生较尊重别人,礼貌待人,具有真诚、宽容、责任心强等良好的个性品质。16.3%的学生是多面性的人,对待不同的人有不同的态度,而不同的人对其评价也不同。1.7%的学生缺乏待人接物的机智与技巧。可见,在校大学生中大部分人可以很好地待人接物,较少一部分学生存在这方面的问题。

异性交往困扰的分数表明,60%的学生懂得如何正确处理与异性朋友之间的关系,他们愿意接触了解异性,能自然大方地和异性交往。40%的学生存在异性交往困扰,其中,32.4%的学生与异性交往的行为困扰程度一般,有时可能感觉与异性交往是件愉快的事,有时又会认为这种交往是一种负担,他们的内心常常处于矛盾状态,不知道与异性保持怎样的距离最适宜。7.6%的学生在与异性交往过程中存在较为严重的困扰,他们或者不知如何把握好与异性同学交往的分寸,或者对异性过度地思慕或持有偏见。

从调查结果可以看出,当代大学生存在人际关系行为困扰的人数占很大比例,60%的学生感到有不同程度的困扰。“待人接物”困扰稍少,“交际”“异性交往”困扰尤为突出。

(二)大学生人际交往能力结果分析

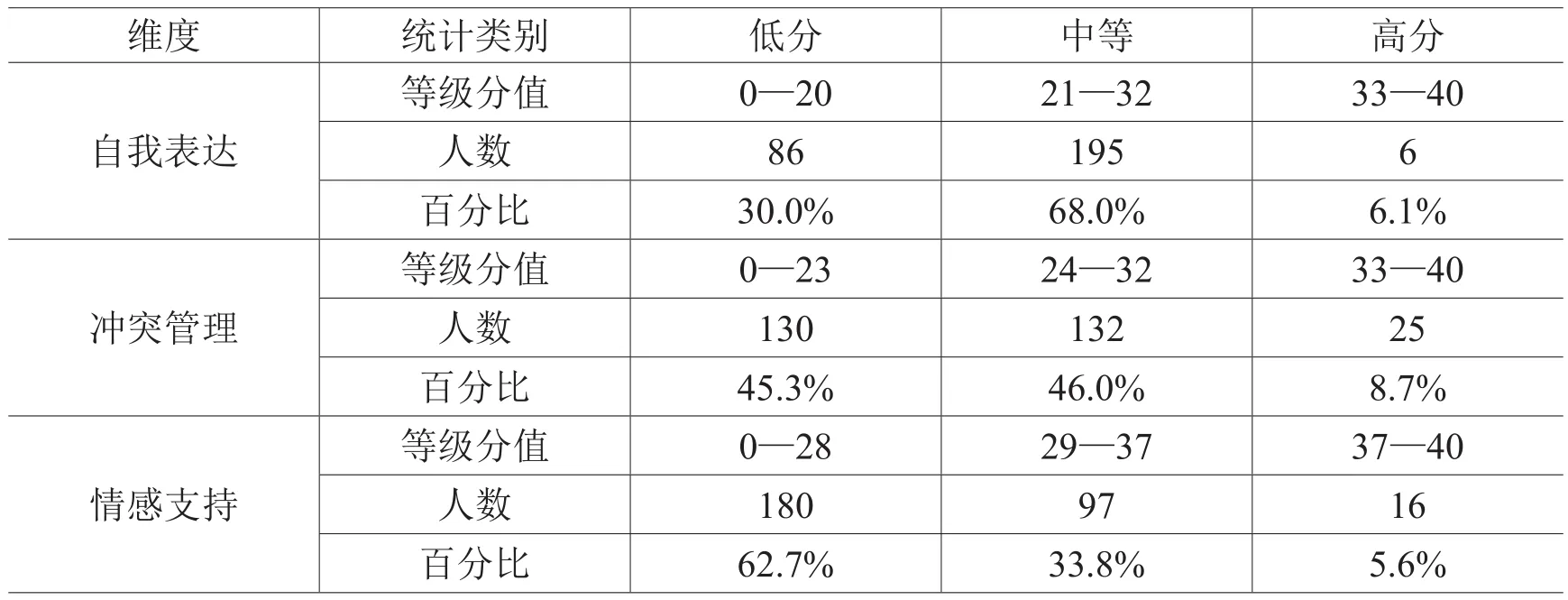

表2-2 大学生人际交往能力问卷得分统计结果

(续表)

从被调查总体上看,大学生人际交往能力的现实状况令人堪忧,低分所占的百分率为32%,高出常模17个百分点,而高分所占的百分率为2%,远远低于15%的常模。

从问卷的各个维度上看,主动交往维度得高分的人数占总人数(287人)的7.7%,低出常模近8个百分点,低分百分率为16%,略高于15%的低分常模,显示当代大学生在人际交往中倾向于被动,不会主动发起谈话,生活中习惯别人先跟自己打招呼,别人先跟自己交谈。在适当拒绝维度得高分的人数仅占总人数的2%,低分百分率为46%,远远高于常模,表明大学生在人际交往中,当对方表现出令人不满意的言行举止时,不能及时恰当的拒绝,倾向于采取隐忍、退让、逃避的做法,不会直接向对方表达自己的不满。在自我表达维度上,得高分的人数占总人数的6%,低于常模;低分占总样本人数的30%,表明大学生在人际交往中,还不能很好的或者不愿意与他人分享自己的情感和思想,难以信任他人,交流仅限于泛泛而谈,缺乏深入,交流的内容范围局限于较浅显的层次。在冲突管理维度上,得高分的人数占总人数的9%,得低分的占45%,表明大部分的同学面对人际关系冲突和矛盾时,难以合理有效解决,不会采取积极的应对方式,缺乏解决问题的技巧。在情感支持维度上,得高分的人数占总人数的6%,得低分的人数占总人数的63%,表明当代大学生大部分人情感淡漠,在人际交往过程中不能换位思考,往往以自我为中心,较少关注他人的感受,不能很好的给予他人情感支持,同样,在自己需要情感支持时也较少得到他人的帮助和理解。

纵观大学生在人际交往能力五个维度方面的得分情况,可以看出,当代大学生的人际交往能力总体水平很低,有较多学生的交往能力存在障碍,尤其在“适当拒绝”“情感支持”方面表现出较大的能力缺陷,其他方面也不容乐观。大学生人际交往能力的提高需要引起大学生和教育者的关注。

三、结论与对策建议

调查发现,多数大学生存在某种程度的人际关系行为困扰,三分之一的大学生人际交往能力存在障碍。当代大学生在人际交往方面的欠缺和不足,不是某几个人的个别问题,而是整个群体的共性问题,不良的人际关系和人际交往能力对大学生的学习、生活、就业乃至今后的人生必将产生负面影响。因此,大学生的人际交往现状亟待改善和提高。我们针对以上调查结果,以有效解决大学生人际交往问题为目标,提出一些建议和对策供大学生和教育者参考。

(一)设置相关课程,丰富交往知识

人际交往是一项实践性的活动,实践必须有理论来指导,在大学课程体系中,设置人际关系与交往相关的课程,如大学生人际交往与恋爱、人际关系与沟通、人际交往技巧等课程就是让学生掌握人际交往的相关理论。这些课程可以让大学生们系统地接受人际交往的理论知识,加深对人际交往的理性认知,弥补理论修养的不足,这对于他们对人际交往形成正确的认识,树立正确的交往理念至关重要。在人际交往理论课上,有关人际交往的内涵、意义等内容,可以让学生明了人际交往在个人成长发展过程中的重要意义,加强意识层面重视程度。通过学习人际交往的原则和影响人际关系的因素,帮助他们理解和把握交往的心理环节及交往对象的需求;人际交往技能课程的学习和训练,使学生了解和掌握建立良好人际关系的基本策略;人际交往礼仪课程可以让学生知书达理,成为一个道德素养文明高尚的现代人。

(二)组织交往团体,进行实践训练

人际交往技能是从知到行的过程,这个过程需要通过课堂和实际生活中的训练,逐渐体验,逐步接受并使用。用团体训练的方式,可以让学生在体验中掌握人际交往技巧和交往礼仪,在学习中感受,在感受中提升。团体咨询是在团体情境下进行的一种心理咨询形式,它是通过团体内人际交互作用,促使个体在交往中通过观察、学习、体验,认识自我、探讨自我、接纳自我,调整改善与他人的关系,学习新的态度与行为方式,以发展良好适应的助人过程。团体咨询既是一种有效的心理治疗,也是一种有效的教育活动。团体咨询中的多向交流和人际互动,使团体咨询更适用于解决人际关系等方面的问题。团体咨询中,同学之间的朋辈交流为大学生搭建了相互交流沟通、支持的平台,学生更容易敞开心扉,每个人通过观察他人的表现和行为方式,从他人那里学习自己欠缺和不足的方面,通过他人的反馈和相互交流,更加全面客观的认识自己和他人。[3]团体咨询的情境类似于真实的社会生活情境,为参加者提供了社交的机会,在充满信任的良好的团体气氛中,通过示范、模仿、训练等方法,参加者可以发现和识别自己不适应的行为,并尝试与他人建立良好的人际关系。如果在团体中能有所改变,这种改变能延伸到团体之外的现实生活中,也就是说,在团体咨询中收获的效果容易得到巩固。

(三)增强交往意识,主动参与锻炼

美国人际关系大师戴尔·卡耐基说过,在现代社会中,一个人的成功15%靠专业技术和创造,85%靠人际关系和沟通,只有在交往的过程中才能建立人际关系。[4]大学生将来走出校园,能否在社会上立足,能否取得事业的成功,建立美满的家庭,与他的交往能力密切相关。因此,大学生一定要把人际交往作为大学中的一项重要功课。在成功交往的技巧中,最重要的原则就是主动。良好的交际局面是通过主动的心态获得的,一定要积极参加学校、班级、社团组织的各项活动,善于抓住各种交往机会,在活动中主动和同学交往。平时学习生活中鼓励自己主动打招呼,主动微笑、主动发祝福短信,主动帮助别人,主动承担责任,主动找同学老师谈话……因为每一个人在内心深处都渴望得到别人的尊重和关注,对自己主动示好的人往往会心存好感。主动的心态既成全了别人,也成全了自己。

(四)给予社会支持,增强学生的交往信心

社会支持通常是指来自社会各方面包括父母、亲戚、朋友等给予个体的精神或物质上的帮助和支持。当产生人际关系困扰,存在人际冲突和矛盾时,学生更需要获得来自家长、同学、老师的理解与支持。大学生要勇于与他人分享自己在交往中的情绪体验和内心感受,向他人表露出自己内心深层次的信息,家人、朋友、同学或老师等对其表现出关心和爱心,给予较多的关注和理解。使用言语、拥抱等方式进行安抚,给予他们各种信息、知识和积极的建议等,学生就能感受到来自父母、同学、老师等人的支持,可以增加学生与他人交往的信心,使他们勇于与他人进行交往,敢于与他人建立人际关系。

(五)把握异性交往原则,建立正常的异性友谊

异性交往在个体成长过程中是不可缺少的,异性吸引是个体生理心理成熟的必然结果。大学生心理生理逐渐成熟,课余时间相对较多,与异性同学交往不仅是正常的,而且非常有必要。大学生与异性进行健康交往,不仅可以促进心理健康的发展,而且有助于大学生加深对异性的了解,取长补短,优势互补,完善个性发展。异性交往要把握好尺度,一是要树立正确的交往观念。男女同学之间,要珍情和维护纯洁的友谊,堂堂正正、大大方方的往来接触。二要相互理解、相互尊重。在交往中要注意男女有别的事实,要注意相互理解、尊重、信任对方,理解尊重对方的习惯、人格、意愿,不随意干扰别人。三是以集体交往为宜。课堂上的讨论发言、课外的社团活动,为大家创造了异性交往的机会。在集体中与异性进行交往,每人所面对的是一群异性同学,使一些个性内向、不善交际的同学,免除了独自面对异性的羞涩和困窘,若是单独相处时,一定要注意选择好环境和场所。只要把握好与异性交往的尺度,诚恳对人,热情大方,自尊自重,便能处理好与异性的关系,以自身良好的修养和人品赢得异性的尊重和友情。

注释:

[1]郑日昌. 大学生心理诊断[M].济南:山东教育出版社,1996.

[2]魏源. 人际交往能力问卷在大学生中应用的信效度评价[J].中国学校卫生,2005,26(12):1046-1048.

[3]樊富珉. 团体心理咨询[M].北京:高等教育出版社,2007.

[4]吉峰,白波. 大学生心理健康教育[M]. 济南:山东教育出版社,2010.