教育供给侧结构性改革下的大学生就业问题研究

——基于福建省20所高校《毕业生就业质量报告》与《本科教学质量报告》的分析

2017-03-20

2015 年11月10日,习近平在中央财经领导小组会议上首次提出“供给侧改革”概念,并指出“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率。”同年11月18日,习近平在 APEC 会议上表示,“要解决世界经济深层次问题,必须下决心在推进经济结构性改革方面做更大努力,使供给体系更适应需求结构的变化。”[1]“供给侧”源于19世纪初法国经济学家萨伊提出的供给自动创造需求的理论,即“萨伊定理”(Say’s Law)。我国的供给侧结构性改革的核心是经济结构的调整和经济发展方式的转变,通过提高供给结构的适应性和灵活性,提高全要素生产率。[2]高等教育发展与经济发展同理,也有供给与需求二侧。2015年,我国各类高等教育在学总规模达到3,647万人,毛入学率达到40.0%;其中毕业研究生55.15万人,普通高等教育毕业本专科生680.89万人,成人高等教育毕业本专科生236.26万人。[3]因此,如何使高等教育的供给侧满足社会发展的需求侧,令人关注。

毕业生就业情况是高校人才培养成效的重要标志,其质量高低关乎高等教育供给的成败。2015年,福建省共有普通高校88所,其中普通本科高校(含独立学院)36所,占40.9%;公办本科院校20所(含部属院校与高水平建设大学、其他重点建设高校、一般公办本科高校3种类型)。[4]可见,公办本科高校是福建省高等教育的重要组成部分。本文对20所公办本科高校《2015届毕业生就业质量年度报告》进行统计分析,并与2012—2014年《本科教学质量报告》做比较,深入探讨福建省本科高校毕业生就业问题,进而全面了解福建省本科高校供给区域社会发展情况。

一、《毕业生就业质量报告》的分析

为全面了解福建省本科高校人才培养成效,本文将对20所公办本科高校《2015届毕业生就业质量年度报告》的毕业生总体就业率、就业去向、签约单位性质、就业行业分布等4个方面进行统计分析。

(一)毕业生总体就业率

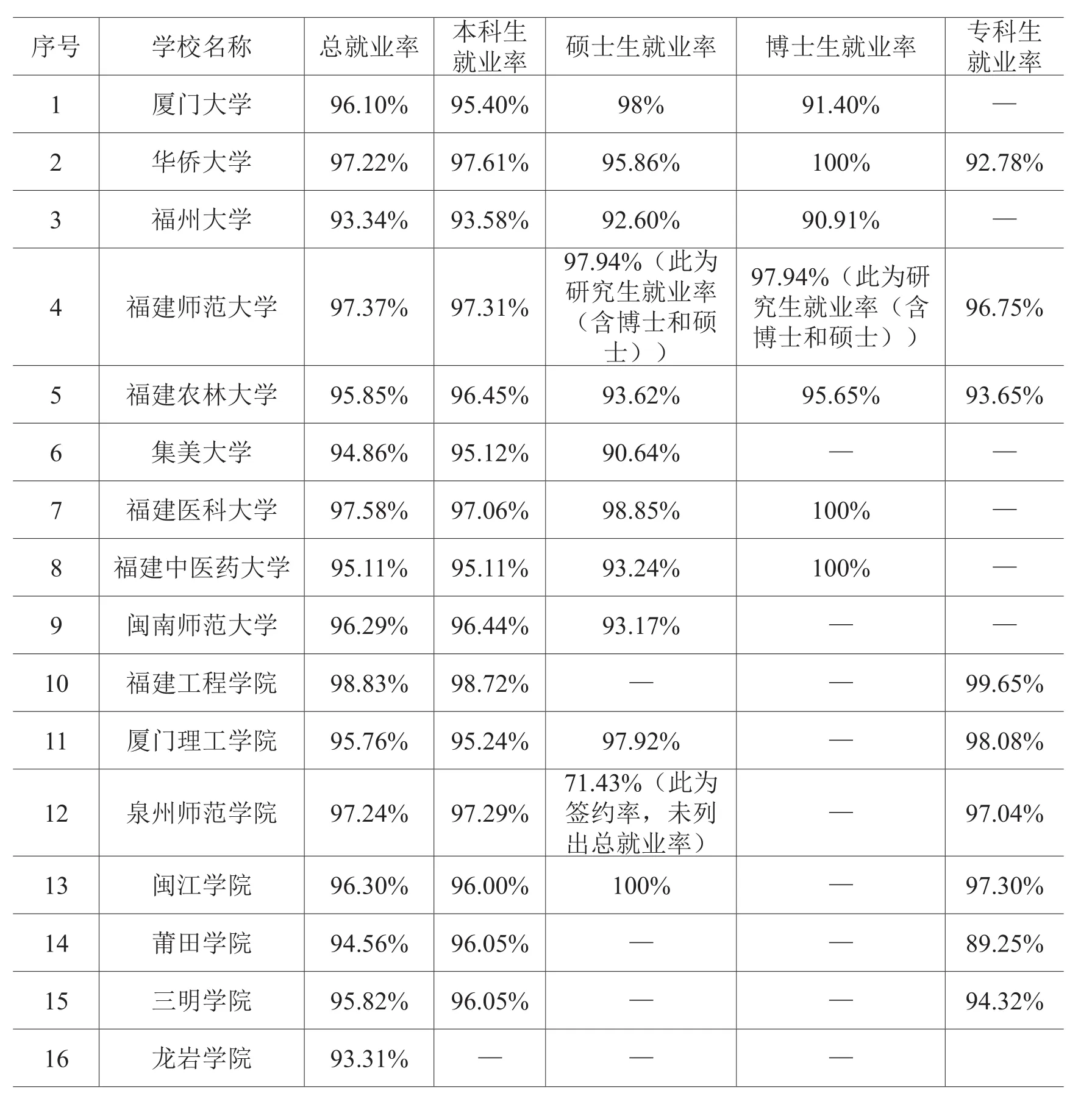

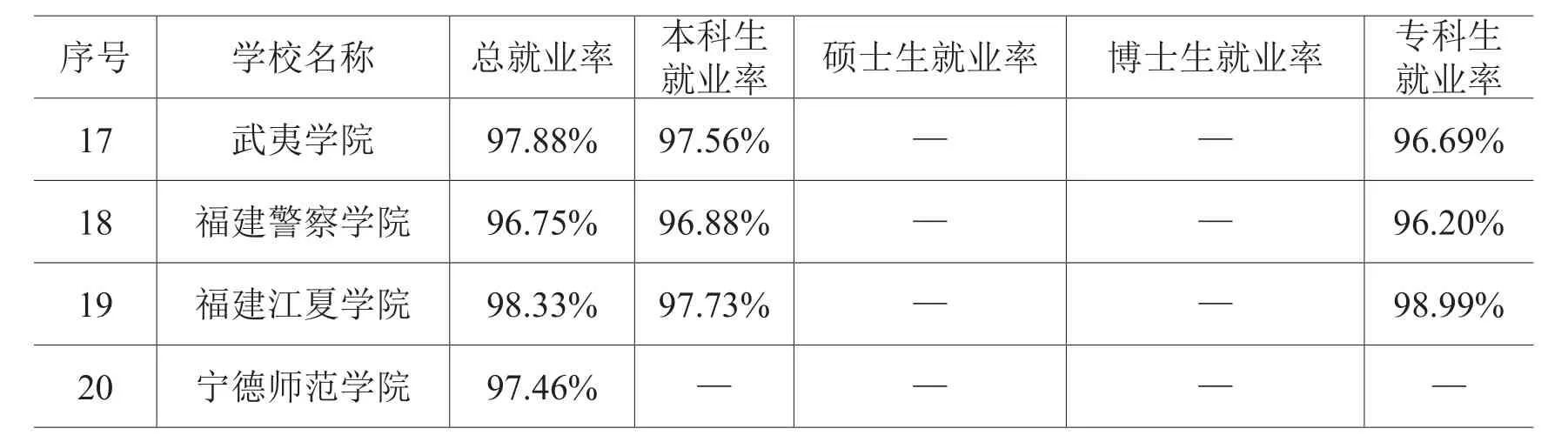

第一,福建省公办本科高校毕业生总体就业状况较为乐观。2015 年20所公办本科院校的总体就业率平均值为95.97%。若将毕业生总体就业率按照[70,80)、[80,90)、[90,95)、[95,100)的划分原则分为四档,且分别定义为 A、B、C、D 四类。其中,总体就业率落入C区间有4所高校,分别是福州大学、集美大学、莆田学院、龙岩学院;落入D区间有16所高校。第二,福建省公办本科高校毕业生的规模较大。2015 年,20所公办本科院校的毕业生平均规模达到4,875.35人,其中毕业生最多的福建师范大学毕业生人数近一万人,毕业生数最少的是福建警察学院近二百人。

表1-1 福建省20所公办本科高校2015届毕业生就业率

续表

图1-1 福建省20所公办本科高校2015届毕业生数情况

(二)毕业生就业去向情况

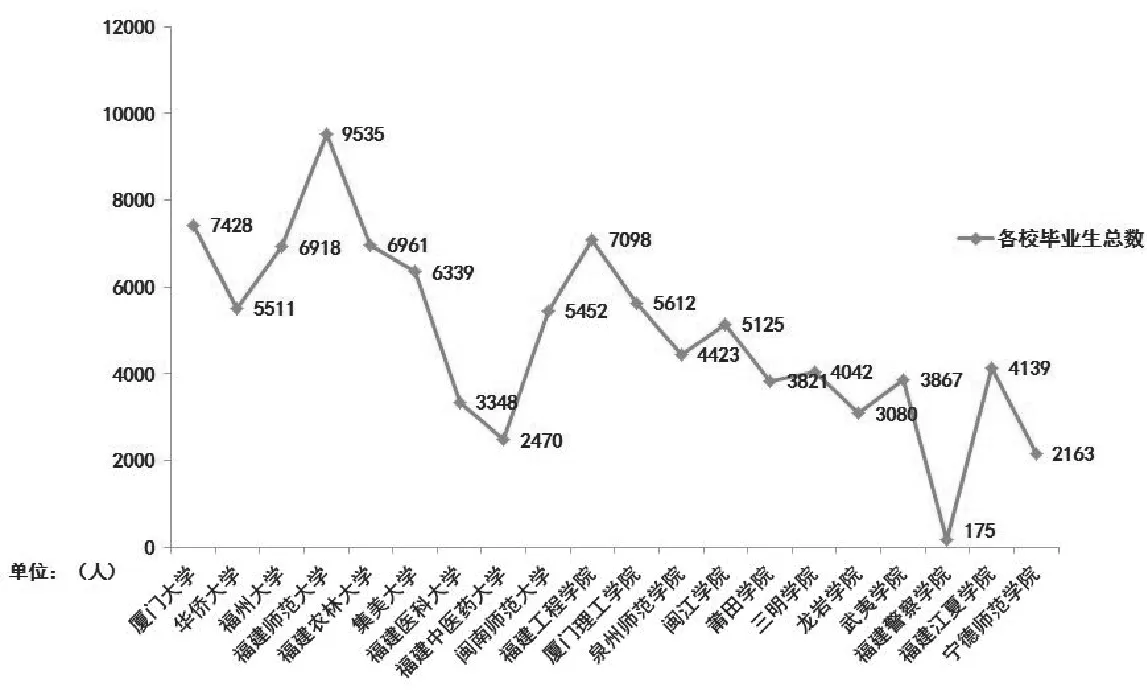

第一,签约就业所占比例最大。各高校平均签约就业协议率为60.19%,其中福建工程学院达83.16%、福州大学达73.68%。第二,其他录用形式就业也占较大比例,其中闽江学院达60.7%,华侨大学达43.91%。第三,不同类型高校的升学率略有区别。部属院校及高水平建设大学的毕业生选择升学的比例相对较高,平均升学率为10.76%;其他重点建设高校平均升学率为9.82%;一般公办本科高校平均升学率为5.92%。

图1-2 福建省公办本科高校2015届毕业生就业去向情况

(三)毕业生签约单位性质

第一,各级各类企业是吸纳本科高校毕业生就业最重要的主体。福州大学、厦门理工学院、闽江学院的毕业生中进入各类企业就业比例高达80%以上。第二,从学历层次来看,本科生进入企业的比例最高;硕士生除企业外,事业单位也是主要签约单位;博士生主要于事业单位就业。第三,毕业生就业逐步呈现多元化趋势。毕业生就业签约单位呈现“一主多元”的局面,即企业是毕业生的主要就业渠道,同时选择其他事业单位、农村及城镇社区的人数也在增加,呈现多渠道就业趋势。第四,具有鲜明行业特色高校的毕业生进入相关行业的比例较高。如师范类高校的毕业生选择中初等教育单位、教育部门及培训机构;医科类高校的毕业生选择医疗卫生单位、医药企业比例较高。

(四)毕业生就业行业分布

第一,各高校毕业生就业行业与院校专业设置之间呈现显著相关性。毕业生到教育行业就业比例高的院校均设有师范类专业,如福建师范大学、闽南师范大学、泉州师范学院等;福建医科大学、福建中医药大学毕业生主要从事卫生和社会工作。

第二,从行业分布看,信息传输、软件和信息技术服务业,教育业,制造业,批发和零售业,金融业,文化、体育和娱乐业是福建省公办本科高校毕业生的主要从事行业。

第三,从学历层次上看,本科生就业分布主要集中在信息传输、软件和信息技术服务业,制造业,批发和零售业;硕博士就业行业与本科层次有所区别,多为教育和科学研究、技术服务业,尤其是博士,主要在高等教育机构或科研机构从事教学和科研工作。

二、存在的问题

(一)人才培养顶层设计与社会需要有一定差距

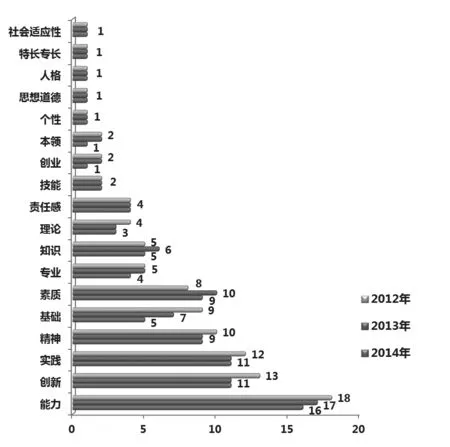

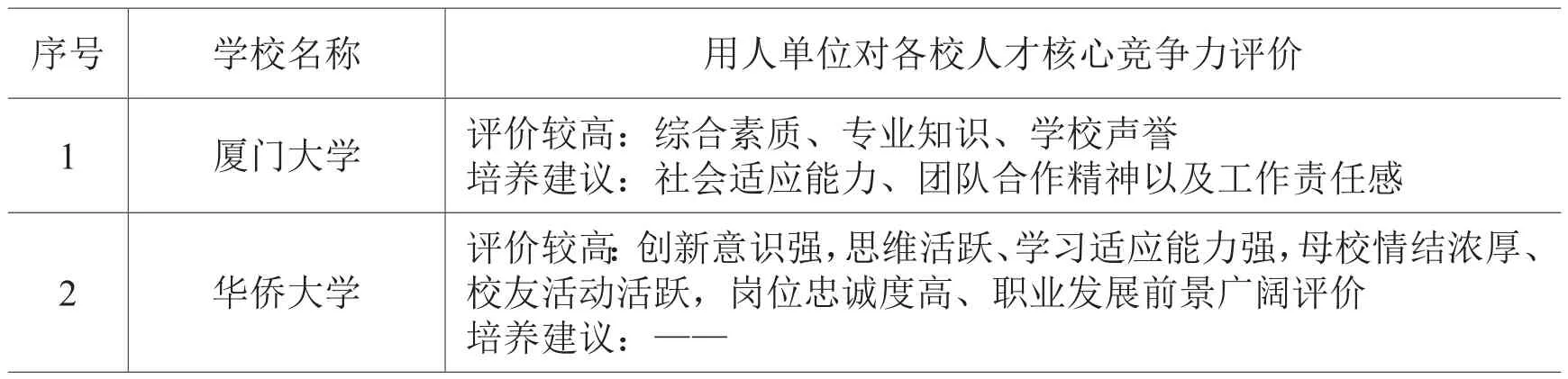

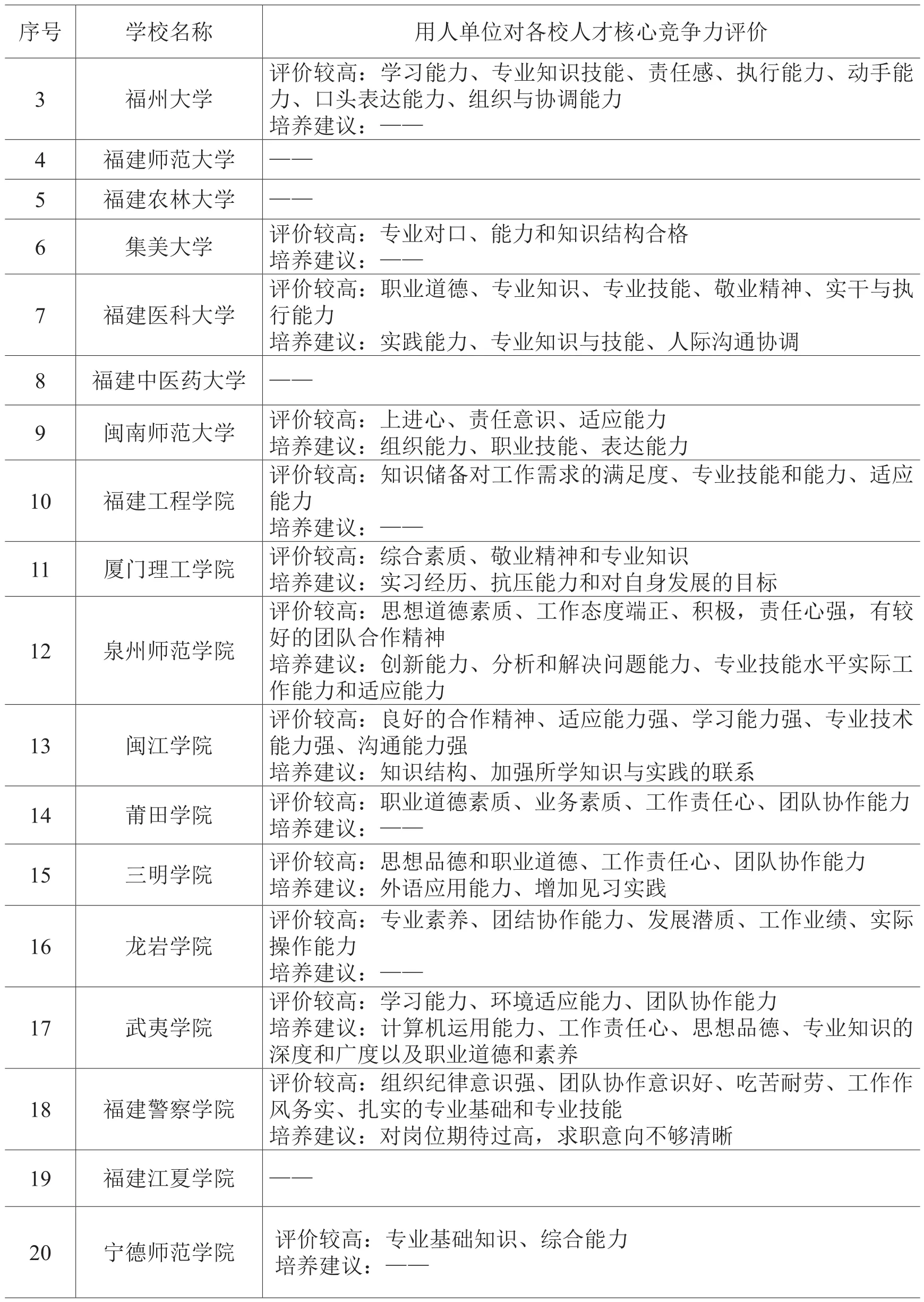

通过2012—2014年福建省20所公办本科院《本科教学质量报告》的分析,在福建省公办本科高校在人才培养目标中,对人才的素质更多强调能力、创新,但在技能、实际应用、社会适应性、责任感等方面重视偏低(图2-1)。通过用人单位调查分析(表2-1),用人单位对毕业生的社会适应能力、团队合作精神、工作责任感、分析和解决问题能力、专业技能水平实际工作能力、职业道德和素养等方面非常重视,这与高校设计的人才培养目标存在一定差距。

图2-1 2012-2014年20所公办本科高校人才培养目标的素质描述词汇分析图

表2-1 用人单位对福建省20所公办本科高校2015届毕业生核心竞争力的评价情况

续表

(二)高校“供给”难以引领和满足市场“需求”

高等教育发展规模由需求和供给两方面决定,就业的实质是人才供需匹配。近年来,信息技术、通信、金融、制造业、房地产、租赁与商务服务等行业发展迅猛,对于人才的需求量也随之增长,招聘规模不断扩大。从20所公办本科高校毕业生就业签约单位看,最主要的就业去向是企业;从毕业生的就业行业看,主要分布于信息传输、软件和信息技术服务业,制造业,批发和零售业,金融业等。但从各高校的专业设置、人才培养目标来看,专业结构调整滞后于外部发展,人才培养目标同质化严重,多倾向于传统的学术性人才培养,但市场急需的专业化、熟技能的人才严重短缺。因此,部分高校人才培养与市场需求存在不相匹配的矛盾,高校供给侧结构性改革势在必行。

三、意见与建议

供给侧结构性改革是我国经济发展进入新常态的必然要求,[5]高校发展与经济发展具有高度的同构性。高等教育发展,尤其是地方高校应主动适应外部需求,积极贴近市场,增强自主创新能力,以人才培养新供给满足产业结构转型升级的新需求。

(一)精准育人,提高人才培养质量

首先,精准定位,一以贯之育人理念。精准定位人才培养目标,以需求为导向,面向社会和应用,结合学校实际,使人才培养与国家、社会及学生的需求相契合。实质性推进协同创新培养,与政府部门、科研院校、行业企业协同制定人才培养目标、改革课程体系和教学内容、建设师资队伍、评价学生培养质量等,形成具有高度指导性与可操作性的人才培养方案。同时,育人是一项长期工程,须秉持育人理念,方见成效。其次,深化改革,优化人才培养全程。改革是一场深刻革命。[6]育人应根据内外部发展需要,不断进行教育教学改革。同时,突出重点,有阶段、有主题地进行教育改革。在改革中,更加重视培养学生能力和专业素养,提高学生核心竞争力,使之与外部需求高度匹配。再次,数据监测,保障人才培养成效。建立长期、系统地人才培养入口-过程-出口监测机制,利用大数据,验证各项工作的实效,不断改进培养过程,提高培养质量,使所育出人才满足国家、区域发展需要。

(二)对接需求,主动适应经济社会发展

首先,深度调研,把握就业形势与动态。常态跟踪调查行业发展趋势、学生就业动向等,实时把握外部发展最新情况,为科学规划教育教学工作、指导大学生就业创业奠定坚持基础。其次,动态调整,学科专业建设与社会发展同步。关注外部发展,结合学科专业实际,限制培养基础薄弱的招生单位和学科专业的培养规模,适当支持就业比重大、收益高的行业对应的专业发展,做到有所为有所不为。再次,引领需求,以高质量的育人成效促进社会发展。着重从五方面着手:即把好人才培养入口,建立动态调整招生预警机制;做好顶层设计,精准定位人才培养;条件支持建设,确保培养方案有效落实;深化教学改革,构建人才培养新机制;完善教学质量评价,保障人才培养出口等,全面提高人才培养质量,促进区域经济社会发展。

(三)多方支持,助推大学生就业创业

首先,政策支持,政府与高校合力。政府在宏观调控机制上下力,加强经济结构的转型升级,推进区域经济的协调发展,使大学生的就业行业分布均衡化发展;同时,加快社会保障制度改革,进一步放宽高校毕业生跨行业流动的限制,完善人才流动机制;出台鼓励政策,扶持大学生创业。高校须实质性加强就业指导机构建设,形成管理、指导、服务三位一体的工作体系,全方位服务学生就业创业。其次,社会支持,高校与用人单位合力。用人单位应有人才兴业的战略高度,抢占人才领域高地,优化用人单位选才、用才制度,构建公平的竞争机制。用人单位与高校深度合作,形成“订单”培养机制,使高校的人才培养成效与用人单位的需求有机吻合。再次,教育支持,高校与学生合力。外部的所有支持都须通过学生自身进行吸收与发挥。学校为学生提供知识、能力与素养训练的保障,指导就业创业的服务。学生自身应改变传统就业思维,适时调整就业观,在提升自身竞争力过程中,实现就业创业。

注释:

[1]人民网.习近平为何九天两提“供给侧结构性改革”?[EB/OL].http://politics.people.com.cn/n/2015/1119/c1001-27834311.html,2015-11-19/2016-10-20.

[2]胡鞍钢,周绍杰,任皓. 供给侧结构性改革——适应和引领中国经济新常态[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版),2016,(2):17-22.

[3]中华人民共和国教育部. 2015年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/srcsite/ A03/s180/moe_633/201607/t20160706_270976.html,2016-07-06/2016-11-01.

[4]福建省教育评估中心.福建省普通高校发展潜力报告(2016)[R]. http://pg.fjedu.gov.cn/html/.2016-03-03/2016-11-08.

[5]袁广林.供给侧视野下高等教育结构性改革[J].国家教育行政学院学报,2016,(6):15-22.

[6]中共中央宣传部.习近平总书记系列重要讲话读本[M].北京:人民出版社,2016:67.