看着铁凝一路走来

2017-03-20张守仁

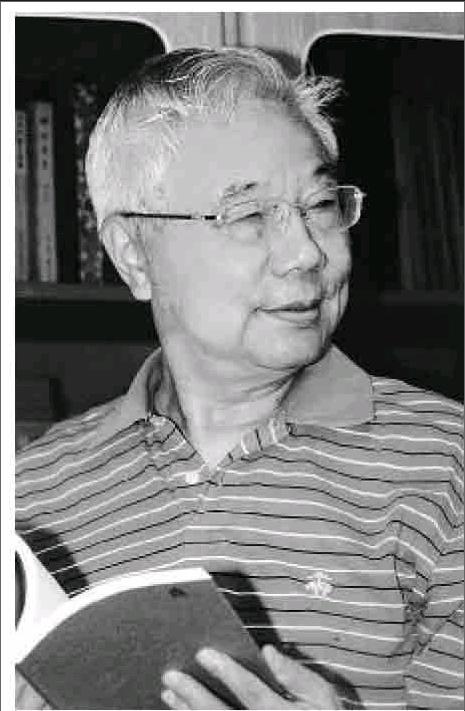

张守仁,1933年9月生,上海市人。1957年考入中国人民大学新闻系,精通俄语、英语。1961年毕业分配到《北京晚报》任副刊编辑。后到北京出版社工作,与同事创办《十月》杂志。系中国作家协会会员。著作有《废墟上的春天》《文坛风景线》《你就是爱》《寻找勿忘我》等书。译作有《道路在呼唤》《魏列萨耶夫中短篇小说选》《屠格涅夫散文选》等书。散文《林中速写》被编入数十个散文选本以及中学阅读课本。曾编辑出版了《高山下的花环》《世界美文观止》等多部名作,被文学界誉为京城“四大名编”之一。

一

我认识铁凝已有近四十年了。1978年春天,我和章仲锷为正在创办中的《十月》南下组稿。第一站是保定。保定在抗日战争、解放战争、中华人民共和国成立初期一直到“文革”前后,涌现出孙犁、梁斌、李英儒、徐光耀、陈冲、申跃中、韩映山等著名作家。曾被文学界命名为“荷花淀派”的写作者,多人生活在保定或和保定发生过密切关系。那里文学氛围浓厚,我们慕名前往。保定那几天还在召开散文座谈会。记得那次会议由河北作协负责人张庆田主持。会上,我第一次见到了铁凝。

铁凝1975年毕业于保定十一中。因为酷爱文学,放弃留城、参军的机会,自愿赴博野县张岳大队插队务农。她在那里摘棉花、种麦子、割谷子,什么农活都干。当地农民称赞她能干、肯吃苦。她在农村那一年,我所在的北京出版社文艺组把她写的《会飞的镰刀》收入儿童文学集出版。那篇小说原是铁凝16岁上中学时写的作文。她父亲铁扬请他的作家朋友徐光耀帮助鉴定一下。徐光耀看完说:“此作写得生动形象,充满童趣;7000字的小说,竟出自一名少女之手,真是不同凡响。”这就是铁凝的处女作。散文座谈会主办者邀请21岁的她作为文学青年从博野县乡下赶来赴会。

那天,正巧她坐在我对面,像个健美的农村姑娘:短发,微黑的脸,宽阔的嘴,眉浓而略弯,眼亮而稍长,不高不矮,不胖不瘦,身材匀称。她一身解放军女战士打扮,深藏蓝色裙子,军绿色上衣。脚上穿着短袜,套着一双矮帮的解放军女鞋。(多年后我在电话里回忆第一次见她的装束时,她坦率地告诉我,那套2号军装是她央求在装甲部队服役的姑姑为她领的。)那几天她没有发言,一直专注地听着。凭她处女作的水平,凭她会上虚心学习的态度,我预测这是一位有创作潜力的文学苗子,将来必能成材。我便鼓励她深入生活,注意觀察,努力写作,并表示愿和她加强联系。1983年第2期《十月》发表了铁凝的中篇小说《没有纽扣的红衬衫》。

《没有纽扣的红衬衫》发表后,立即被《新华文摘》《小说选刊》《小说月报》等众多报刊转载,并荣获第三届全国优秀中篇小说奖。在北京新侨饭店召开的文艺界聚会上,这部中篇还受到文学前辈夏衍的赞赏。由此作改编成的电影《红衣少女》,获中国电影“金鸡奖”“百花奖”及文化部优秀故事片奖。之后,铁凝写过一篇《吉祥〈十月〉》,感谢我们刊物对她的扶植和支持。她说:“写此作时我尚是一名业余作者,在一家地区级的杂志社《花山》当小说编辑。但《十月》的编辑老师并没有漠视一个年轻的业余作者,他们将《没有纽扣的红衬衫》以头条位置发表……读者有理由认为是吉祥的《十月》为我的写作带来了好运,为此我内心充满感激。”

二

1985年春天,中国作家协会在南京举办颁奖大会。那年,铁凝双喜临门,因短篇小说《六月的话题》、中篇小说《没有纽扣的红衬衫》均获奖而赴金陵领奖。

3月31日上午,我和铁凝约定在北京火车站大厅的自动电梯旁会合,同去南京。同去的还有河北获奖作家陈冲和《十月》杂志女编辑侯琪。等到10点,我远远看见亭亭玉立的铁凝,留着一头浓密长发,外穿一件紫红色风衣,提着一只小皮箱,兴冲冲笑着走过来。七年前的女战士打扮,已变成风度翩翩、衣着时髦的青年作家了。会齐了,我们匆匆上了火车。安顿下来之后,铁凝请我们吃话梅、巧克力糖。火车过了长辛店,离开了北京地界,铁凝望着河北平原上的西山,突然对我们说:“嗨,什么时候,我带你们到涞水县山中看元宵节灯会。那是土灯会,不是洋灯会,可好看啦。有一次我一直看到半夜,还恋恋不舍。”我眺望着西边黛色的群山,问她:“那里是不是《哦,香雪》的故事情节发生的地方?”铁凝说:“是的。1980年我到涞水县大山拥抱的穷村苟各庄深入生活,一下火车,看到了那里土地的贫瘠、村子的破败。生活了一段时间,后来我写了《哦,香雪》,写村里从未出过大山的女孩子,每天晚上像等待情人一样等待村口只停一分钟的火车。”

翌日晨,火车抵达南京车站,我们住在江苏省委招待所。

那时南京多家电影院里正在上演根据《没有纽扣的红衬衫》拍摄成的电影《红衣少女》。《扬子晚报》《新华日报》等报刊的文娱记者们蜂拥而来,都想采访铁凝。看过电影的中学生们也渴望前来一睹青年女作家的风采。铁凝成了被追逐、被包围的对象。她想方设法找地方躲起来,回避他们。她对我说:“当我处在包围之中,说着应酬话,我会感到空虚和惶恐;而当我独自闲处,或和朋友们无拘无束地聊天,我就感到充实。”

铁凝为了躲避记者们的追逐、围堵,便约我到四楼无人的房间谈她正在构思的《玫瑰门》。她小时候因父母去了五七干校而被送到北京西城区外婆家生活了几年,熟悉了四合院和胡同里人们的日常习俗。她跟我细说了她外婆的为人、她几个亲戚的性格、那时居委会干部的工作方式、邻居高级知识分子的生存状态以及“文革”中北京胡同里特有的那种政治氛围,一共谈了两个多小时。我听了她的详谈,对她说:“你当时年纪小,是个小女孩,所以人们对你不设防,能在你面前敞开心扉,袒露自己心灵里的秘密。这是你熟悉的人物、你熟悉的生活。作家只有写她最熟悉的东西,才能出彩,才能成功。不过你谈的,只是地面上的树干和枝叶;在地下,还有树根和蝼蚁,还有繁密复杂的根系。你必须作反方向挖掘,作品才能有深度和厚度。”她听着,让我停下来,拿出硬面黑色笔记本,把我刚才的话一一认真记下来。她说:“您的话对我有启发,我要好好考虑。我往往有了点感想,就紧紧抓住它,一点点延伸、丰富,设想情节会有这样、那样的发展,最后就出现了大致的走向和作品的结局。”

当晚,我和铁凝在招待所举办的盛大联欢舞会上,跳了几支奔放、欢快的华尔兹。那时铁凝是个28岁的年轻姑娘,朝气蓬勃,精力充沛,肢体富有弹性,步伐轻盈,舞姿优美。我带着她,她跟着我,配合默契,前进后退,左旋右转,随着节奏,连绵起伏,跳得铁凝的长发向外飘扬起来,她身穿的裙子像喇叭花似地绽放。我们欢笑着,旋转着,跳得满场飞舞,不知疲倦地转了一圈又一圈,一圈又一圈,酣畅淋漓地享受着抑扬顿挫的舞曲之美。

舞会之后,回房间的路上,也爱跳交谊舞的河南作家张一弓对我说:“我在舞会上观察了很久,发现你和铁凝跳得最好、最尽兴,堪称黄金搭档。你年轻时给首长当译员,周末要陪外国专家和他们的夫人跳舞,练出了基本功,可铁凝为什么也跳得如此轻松自如?”我对一弓说:“你知道吗,铁凝从小迷恋跳舞。她小时候常到舞蹈老师那里练跳舞,练踢腿,练立脚尖。她初二时考上了艺术学校舞蹈班,只是她父亲铁扬认为铁凝年纪轻轻,首先还得充实知识,于是让她继续上学。铁凝跳舞是有童子功的。”

不久,铁凝应邀访美,回来曾给我一信,说:

“张守仁老师:您好!您的来信早已收到。没有及时回信,请谅。我从美国回来后,杂事一大堆。原想整理出一部分访美琐记,再把欠一些刊物的‘小账还一下,即开始那中篇的写作。但北影近日又催我对《哦,香春》作最后修改(冬天可能开拍),同时还得尽快改出另一个本子(是我另一个中篇《村路带我回家》,他们也要拍)。您知道我对剧本真无兴趣,可跟导演早商定好的,只有改。但我的中篇是列入下半年创作计划的,这点请您放心!

《人民文学》七号发了孟晓云一篇散文,您读了吗?其中谈到我们在金陵饭店那次聚会,读后又想起在南京的日子,多愉快呵……

问侯琪老师好!有事来信。

祝您

愉快

铁凝 85.8.2”

三

之后,我和铁凝经常联系。有次她来北京,住在公主坟装甲兵大院她姑母家里。她打电话来,说给我带来一兜赵州雪花梨,叫我去拿。我知道铁凝原籍赵县,赵县不仅有1400年前隋朝著名工匠建的赵州桥闻名于世,而且还被誉为“雪花梨”之乡。它产的赵州雪花梨,以“大如拳、甜如蜜、脆如菱”之美誉而获国际林业博览会金奖。我很兴奋,立即前去。那时TAXI还未普及,我只能乘公交车到鼓楼站转地铁到公主墳,才能去装甲兵大院。拿到每个雪花梨都包着白纸的、沉甸甸一大兜,内心感谢铁凝的盛情。

我是个时间的乞丐,任何一点零碎时间都要捡拾利用起来。一坐上地铁,把梨兜搁在身边,就埋头阅读起来。我被小说情节紧紧吸引住,当地铁行至鼓楼站许多旅客快下完之时,我突然发现早已到站,立即起身慌慌张张冲到门口跳下车去。直到登上公交车时,才醒悟到铁凝路远迢迢送我的珍贵礼物竟遗忘在了地铁车厢里。我捶胸顿足,后悔不迭,谴责自己粗心大意。但此事我一直不敢告诉铁凝,以免她扫兴。

自1987年起,铁凝当选为党的第十三、十四、十五、十六次全国代表大会代表。她第一次当党代表时,河北团住在北京车公庄附近的大都饭店,我和《十月》编辑田增翔骑着自行车,冒着漫天风沙到她住所看望她。

1992年,我编发了铁凝的短篇小说《砸骨头》。该小说荣获第四届“十月文学奖”、《小说月报》“百花奖”。同年12月,我和《十月》主编谢大钧,向车队要了一辆桑塔纳,直奔石家庄取长篇稿。当时,铁凝已从保定迁居至石家庄体育中街。京石高速公路尚未最后竣工,有些路段只能单向行车,故走了三个多小时才到铁凝家里。铁凝的父亲铁扬是位画家,既画油画,又画水粉、水彩。他的画室用白木装饰一新,颇有北欧风格。会客室里到处是画稿,还有佛头雕塑、典雅古瓷等艺术品。我津津有味地欣赏铁扬的一幅幅水粉画。我发现这位毕业于中央戏剧学院舞美系的高材生,风景画色彩绚丽,画风雄浑,意境深远。

那次远去石家庄,是为了拿铁凝的长篇小说《无雨之城》打算在《十月》上发表。只是因为“布老虎”丛书出书太快,我们只得割爱,空手而归。

四

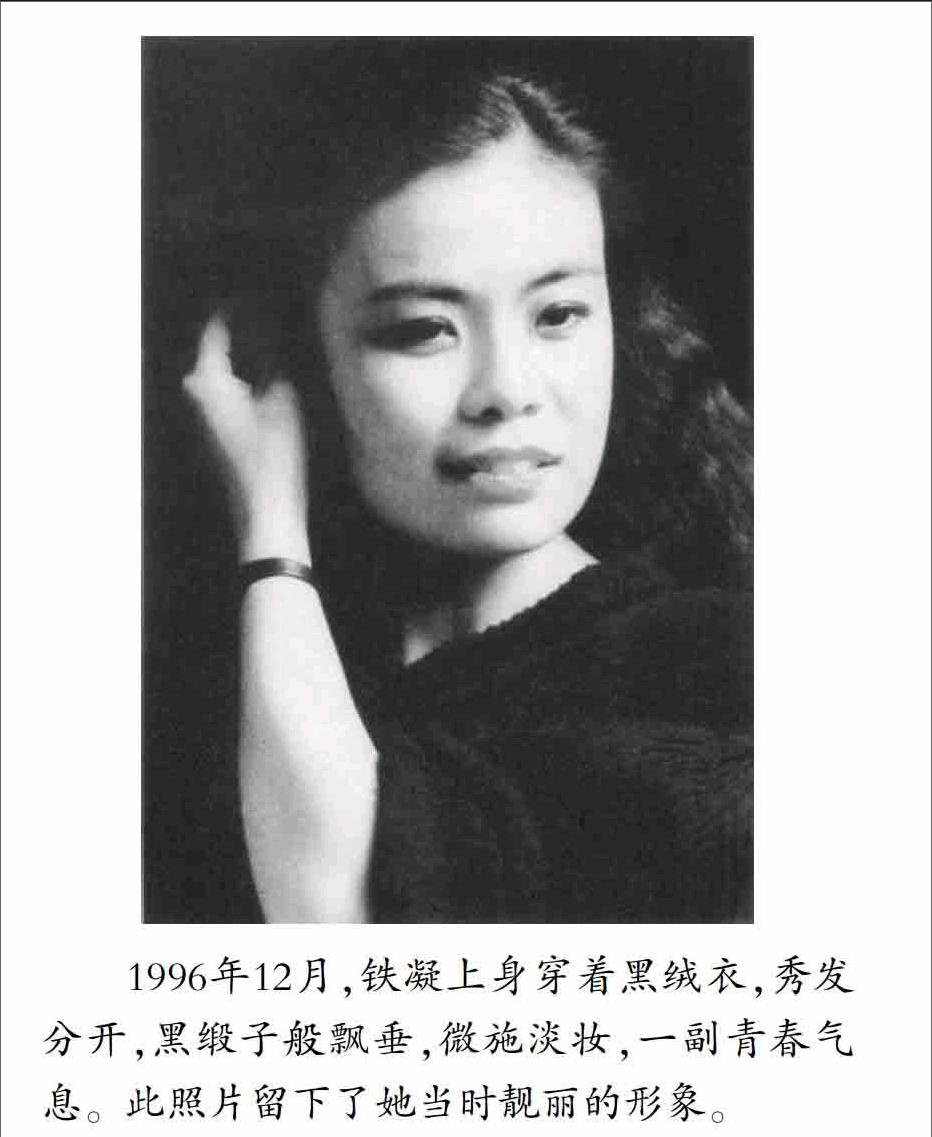

1996年铁凝当上河北省作家协会主席之后,一直关心着该省青年作家们的成长。有位女作家身体欠佳,铁凝把她从寒冷的张家口调到离京较近的廊坊市作协;她帮助痛失配偶的作家调离原地,摆脱悲哀,进入省会石家庄;青年作家阿宁写作达到了一定水平,铁凝就写信给时任中国作协副主席兼中华文学基金会秘书长张锲,希望给予关照和扶持。当河北作协与文联分开时,除了债务,一无所有。铁凝和党组书记李刚带领一帮人,跑钱跑设计跑馆址,辛辛苦苦建起了全国首家省级文学馆,成为陈列河北文学和燕赵文化的重要窗口。

有一年我去石家庄参加阿宁作品讨论会。铁凝见到我很高兴,把我送到宾馆房间里,兴致勃勃说晚上要和我好好聊聊。晚餐时她告诉我临时要找省里领导商量作协重要事项而作罢。

那天晚上,河北作家朋友挤在我房间里闲聊,告诉我铁凝当了作协主席之后,动手解决了许多棘手问题,搞得她心力交瘁。遇到麻烦时她哭过,说过不干了的话,但事后还是咬牙坚持干下去。说她工作、写作两不误,廉洁自守,责任感强,帮助作家解决了许多具体困难。说一个单身女性能如此要强,特别不容易。

我对河北作家朋友说:“我知道有这么两三位省市级作协主席和铁凝截然相反,他们只占位,不干事;只享受职务给予的级别待遇,从不去做团结作家、扶植新人的事;他们当甩手掌柜,只埋头于自己创作,只是钻营着到国内外旅游;甚至钩心斗角,争名逐利,嫉妒有才华的人,像这样自私的人,真正是尸位素餐。”最后我感慨道:“你们有这样一位年轻、有担当的作协主席,多么幸运。”

五

从1997年起,我担任了第一至第四届鲁迅文学奖评委。1997年秋第一届鲁迅文学奖评审期间,我从众多参赛散文集中看到了铁凝寄送给评奖办公室的《女人的白夜》。审读之后,我发现铁凝不仅小说写得好,散文也佳,颇具特色。她的散文语言婉约清新,艺术感觉独特,且颇有绘画的形象、色彩感。她说散文是“心灵的牧场”,我认为散文是“内心的独白”,两者不谋而合。我细读全集,对《罗丹之约》《草戒指》《闲话做人》等篇章最感兴趣。

《罗丹之约》一文,是写她从石家庄乘火车到北京中国美术馆欣赏罗丹《思想者》之后的感悟。她看到院中展出的青铜雕塑《思想者》,右手握拳抵往下腭,咬肌紧张地陷入沉思。关键是她转到展品后面,在旁人不注意的、宽厚雄健的脊背上,看到了凸出饱满的肌肉群如波浪般有节律地涌动起伏,展示了思想者的心潮正波翻涛滚般向前飞溅。这是雕塑家罗丹的独创,更是观赏者铁凝的发现。思想者思想着是一种美丽,而欣赏者在欣赏中有所发现更是一种敏慧和愉悦。

铁凝有多年插队劳动的农村生活,所以她描绘农村姑娘爱美的心理和编织草戒指的细节非常生动。她在散文名篇《草戒指》中说:夏日的冀中平原上,大道边、垄沟旁,到处摇曳着细长、坚挺的狗尾巴草。姑娘们就揪下狗尾巴草,编织成兔子或小狗,更多的是掐掉草穗,用草茎编戒指。那扁平、发黄的草戒指戴在手上,便是贫困少女唯一的饰物。那一双双闲不住的手,便因这草戒指变得秀气而有灵性,释放出年轻姑娘的温馨和向往幸福生活的天性。

中国人口最多,是个盛产闲言碎语、盛产嫉妒和嚼舌的国家。名人不好当,做名女人难,作为单身的名女人,难上加难。她们常常蒙受可畏流言的袭击,遭受不当议论的纠缠。直至50岁才与华生结为伉俪的晚婚者铁凝,当然也不例外。我没有机会、也不便跟她推心置腹地交流她这方面的烦恼。但我在她的《闲话做人》里,多少隐约猜测到了她这方面的苦闷。铁凝在这则随笔中透露心曲说:最累的莫过于做人。想想我们从小到大,谁不是在听着各式各样的舌头对我们各式各样的说法、议论中生活过来的。她说,学会做人永远是她一个美丽的愿望。“这里所讲的做人,并非指曲意逢迎他人以求安宁稳妥,遇事推诿不负责任以求从容潇洒;既不是唯唯诺诺,也不是有意与他人别扭。正如同攻击有时不是勇敢,沉默也并不意味着懦弱。真正的做人其实是灵魂和筋肉直面世界的一种冶炼,是它们经历了无数喜怒哀乐、疲累痛苦之后收获的一种无畏无惧、自信自尊、踏实明净的人生态度。那时你不会因自己的些许进步兴奋得难以自制,也不会因他人的某项成功痛苦得彻夜难眠。真正的做人,当然还包括着在正直前提下人际关系的良好与融洽……”这段内心独白,昭示了铁凝思想的沉穩和做人的成熟。我赞赏这样的女性。

我写作、翻译、编研散文已数十载,认为好散文除思想性、艺术性外,更要有我,有个性,有独特性,而《女人的白夜》里的多数篇章,是符合我一贯坚持的九字散文观“要有我,写独特,独特写”的主题的,于是写了详细的审读意见,提供给包括袁鹰、冯骥才、舒乙等名家在内的十多位评委研讨。结果一致通过,铁凝《女人的白夜》荣获第一届鲁迅文学奖散文杂文奖。

六

铁凝爱欣赏名画。广西美术出版社出版过她写的有关国内外近百幅名画的艺术随笔集《遥远的完美》。该集对包括顾闳中《韩熙载夜宴图》、米勒的《拾穗》和《晚钟》、列宾的《托尔斯泰肖像》、凡·高的《向目葵》、列维坦的《符拉基米尔之路》等在内的杰作一一写出研读它们时的感受。那本随笔集记下了铁凝对形象、意象以及色彩的感悟,她对画家画史画理的了解,文字灵动机智,文风从容细腻。由此可见铁凝对绘画艺术的热爱和家学渊源之深厚。

有一次夜间我和铁凝隔空通话中不约而同谈起了我俩先后在美国芝加哥艺术中心看到的印象派之父莫奈的几幅名画。我跟她说到了我在那儿看到的莫奈价值连城的名画《睡莲》。走进艺术中心印象派画家的展厅,北墙上正方形金边画框内,挂着莫奈1909年画的那幅名作:画面下部,这儿、那儿,随意地、轻盈地漂浮着稀稀落落的碧叶,衬托着三朵淡紫色花瓣包裹白蕊的莲葩。靠左边画框的地方,围成半圆的莲叶们,簇拥着几朵淡淡的小花。画面稍远的右上方至中间偏上部分,斜斜地、匀称地聚成的三堆密叶,仿佛是三张舒适的眠床,给绵延不绝地点缀着的小天使们找到了最惬意的安憩之所。画中央水面上,则倒映着淡蓝淡蓝的天空。我对铁凝说:“莫奈实质上是位抒情诗人,他的《睡连》显示了大自然里生命的高雅、柔美与欢愉。我站在画前,驻足观赏,久看不厌。”

铁凝则跟我兴奋地谈到了同一展厅里她看到的莫奈的《麦秸垛》。她说:“我站在莫奈几幅《麦秸垛》原作面前,才彻底弄懂了他发现的颜色会随光线和客观环境变化而变化的规律。那时我觉得并不是在读画,而是通过这些麦草垛,呼吸到了野外的空气和阳光。这种神秘的感觉,是看其他画家的画时从没有体验到的。原来颜色如同交响音乐里的音符一样奇妙。看着看着,麦秸垛已不是麦秸垛,它们在晨雾中、晚霞里不断变幻,最终调动起我亲近大地、亲近自然的情怀。”

分别身处北京、石家庄的我们,夜晚谈起了同一位画家陈列在芝加哥艺术中心的名画,趣味盎然,充满知音般的默契,是难于忘怀的精神会餐。

七

2001年12月18日上午9时,中央首长和作协第六次全国代表大会全体代表在人民大会堂宴会厅合影留念。拍照前,我在大厅里遇见铁凝。她微笑着走过来:“张老师,好久不见了,您好!”我一见她,脱口而出:“铁凝,你怎么变瘦啦?”“是吗?我可怕人说我瘦,以为我在努力减肥呢。其实我能吃,吃得可多啦。”我见她穿着西服裙子,脚蹬长筒靴,清清爽爽,精精神神,风姿绰约,干练宜人,便问她:“近来忙什么?”“正在写一部小说。”这时头顶天花板上的大灯全亮了,中央领导们快入场了,便和她匆匆分手,目送着她的背影在耀眼的光辉之中移向河北作家团的队伍。

那天铁凝所说的“正在写一部小说”,就是她潜心写了多年、人民文学出版社于2006年出版的长篇巨著《笨花》。

2006年年末我在三联书店看到这本大作,立即买下,细读后才知《笨花》以兆州(赵州)笨花村向氏家族向喜、向文成父子两代人经历作为主线,将清末至上世纪四十年代中期抗战胜利前夕那段乱世岁月,巧妙地融化于风土人情、民俗农事的描绘之中,场面广阔,人物众多,内容厚重,堪称铁凝迄今为止的扛鼎之作。它是冀中平原笨花村的村史,向氏的家族史,更是华北人民近半个世纪的苦斗史。

最吸引我的是小说中生动的细节:笨花村的黄昏,向家两匹干了一天活的骡子,在院子里躺下来反复打滚,享受解轭后的轻松和舒坦。这是农村向晚常见到的情景,被铁凝捕捉到了。其次是棉花地里男女“钻窝棚”的描写,既有情感的嫩戏,欲望的宣泄,更有对弱势女性的怜惜和呵护。另外向家人在四月庙会上吃 、看拉洋片以及最后庆祝抗战胜利时给老人“喝号”的民间习俗,都令人难忘。以书中人物来说,向氏父子、同艾和取灯,给我留下深刻印象。他们身上体现出了中华民族的传统美德、普通百姓的操守和品格,以及燕赵之士的慷慨悲歌——凡此种种,都震撼着读者的心灵。

更使我惊喜的是,在小说结尾部分第9章第59节写到了兆州雪花梨,引我联想起当年铁凝送我的赵州雪花梨竟在归途中因看书而遗忘在地铁车厢里的事。啊,赵州雪花梨,你在长篇中出现,使我对《笨花》这本书感到无比亲切,使我对小说作者从故乡捎给我的一兜心意深致谢忱。

八

2016年春节前,中国作家协会在首都大酒店举办迎春联谊会。作协主席铁凝在会上致祝辞后转到各桌,向与会者亲切问候。那天我搭乘女作家萌娘的车到会时迟到了,会场中间座位全都占满,便踱到东侧,在一张边桌上巧遇老友李迪。李迪因近年发表了公安题材的《丹东看守所的故事》和《警官王快乐》广受好评,成为当红作家。我跟他兴奋地谈起警官王快乐的幽默风趣、机智办事、乐于助人、排解纠纷。铁凝从远处看到我,便带领作协领导成员来到我们桌边。她向我伸出手来:“张老师,您好!”我连忙站起来跟她握手,向她问好,见她左胸上绣着几朵小花的深色上装,高雅素净,端庄得体,便夸她:“铁凝,你今天穿的服装多好看!”她羞涩谦辞:“守仁老师,您多年来一直鼓励我。即使我今天衣服穿得不好看,您也会说好看的。”我说:“我讲的是大实话。”铁凝随即向她身边我没有见过面的作协党组书记钱小芊介绍:“张老师是名编。”钱书记说:“我知道。”我忙说:“不敢当,只是编辑工作长一点而已。”接着我和钱书记、和跟随的作协书记处成员阎晶明、白庚胜、吴义勤以及部门负责人彭学明、冯秋子一一握手、致意……

自从我和铁凝第一次见面、握手,到2016年春节联谊会上重又见面、握手,中间相距38载岁月。可是变化多大啊,当时穿军装的年轻姑娘,如今已成为继茅盾、巴金之后当了整整十年的第三任中国作协主席。她来京后我与她平时疏于联系,但内心是关怀、惦记的,毕竟相互之间保持着切磋创作的友谊。

上世纪七十年代末,我初次见铁凝时曾预测这位年轻姑娘是出众的文学苗子,因而寄予厚望。果然,经过近四十载大地沃壤的哺育、和风细雨的滋养,如今她出落成中国文坛上好大一棵树。为此,我心大喜。

铁凝,是我最欣赏的中国当代女作家之一。

写于2016年10月